Какую одежду сегодня носят коренные народы Крайнего Севера, живущие вдали от больших городов.

Представители коренных народов Крайнего Севера, живущие вдали от крупных городов, до сих пор носят свою национальную одежду, ведь она рациональна и наиболее оптимально приспособлена к суровым природным условиям, их работе и образу жизни. И даже появление современных материалов и внедрение цивилизации в жизнь этнических северян не в силах заставить их полностью забыть свои истоки и «моду» предков.

livemaster.ru

Традиционно для изготовления верхней одежды эвенки, чукчи, ненцы, якуты и другие северные жители использовали шкуры оленей, нерп, диких зверей и даже собак, а также перья птиц – например, гагар и уток. В ход шла также кожа рыб, а у якутов – шкуры коров и лошадей. Особенно распространена у оленеводов и охотников теплая и практичная ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур.

Как менялась одежда якутов на Севере

Одежду утепляют мехом белок, песцов, рысей и других диких пушных зверей. В старину народы, которые занимались морским промыслом, приобретали материал для пошива (например, оленьи шкуры) у охотников. Расплачивались за него рыбой, китовым мясом, и нерпой.

Чукча-оленевод/Фото:perunica.ru

Дизайн и покрой одежды с давних пор соответствует образу жизни и роду деятельности владельцев. Поскольку мужчины (охотники, оленеводы, рыбаки) больше времени проводят на открытом воздухе, их одеяние, как правило, шьется максимально глухим, без прорезей. У женщин наряд более распашной. Маленьким детям традиционно шьют двухслойную меховую одежду с капюшоном. Часто штаны и обувь сшиты вместе.

Несмотря на общие принципы в рациональном использовании одежды, у каждого народа существуют свои особенности в ее дизайне.

Чукчи

Чукотская женщина/Фото: perunica.ru

У чукотских мужчин, чтущих национальные традиции в одежде, принято надевать на голое тело двойную меховую рубаху до колен. Нижняя часть – мехом внутрь, верхняя – наружу. Для красоты ворот и подол обшивают мехом. Русские такой наряд в старину называли «кухлянка». Ее обвязывают поясом, на котором висит охотничий нож.

Для пошива летней одежды обычно используют равдугу и нерповую шкуру. Жены оленеводов предпочитают меховые комбинезоны. Грудных детей одевают в комбинезоны-мешки, штанины и рукава которых наглухо зашиты.

Эвенки

У представителей этого народа традиционная верхняя одежда – кафтан из оленьей шкуры с завязками на груди, швы которого простеганы бахромой из козьего меха – чтоб внутрь не попадала вода. Также эвенки активно используют нагрудники из меха. В суровых районах они носят поверх кафтана глухую меховую одежду (соку) и надевают меховые «натазники». Традиционный головной убор – шапка наподобие капора, отороченная мехом. Также некоторые эвенки обматывают голову и шею платками или меховыми полосками, напоминающими шарф.

Традиционный костюм северных губерний России

Современный носитель эвенской культуры в летней одежде/Фото:https://республика-саха-якутия.рф

Якуты

Наиболее распространенным и характерным для якутской национальной одежды считается крой, который они когда-то переняли у русских военных и путешественников, но видоизменили в соответствии со своими культурно-художественными традициями. Это что-то типа пальто со складками по бокам и сборкой на рукаве. Вообще же их этническая «мода» сочетает в себе много заимствований от других народов, а все элементы декора в костюме в старину имели особую смысловую нагрузку. Например, конусовидная парадная женская шапка, делая силуэт якутки как бы устремленным вверх, символизировала процветание и благополучие. Сейчас якуты стали одеваться современнее, у оленеводов популярны меховые или замшевые национальные куртки с воротником или рубахи из грубой плотной ткани.

Современный якутский оленевод/Фото:gazetayakutia.ru

В этнической моде все смешалось

Если в старые времена северные народности жили более или менее обособленно, то постепенно, в связи с ассимиляцией, произошло очень много заимствований в национальной одежде. Например, у якутов эвенки заимствовали кафтан с отложным воротником, а у чукотских модников – практичные меховые кухлянки. Но зато унты эвенков показали себя настолько удобными, красивыми и теплыми, что их все чаще стали использовать в качестве обуви практически все северные народы!

Выделанная кожа с природным красителем и современные шарфики/Фото:https://республика-саха-якутия.рф

Более того, в наше время часто можно встретить ненецких, чукотских, якутских оленеводов и охотников в одежде, сочетающей как национальные, так и современные детали. Например, обычная шерстяная шапочка промышленного производства, а сверху – традиционный меховой головной убор.

Национальная шубка и современные зимние штаны/Фото:https://республика-саха-якутия.рф

Вышивка

В украшении одежды аборигены Крайнего Севера активно используют вышивку. Если в старые времена одежду расшивали подшейным волосом оленя, то теперь в распоряжении современных мастериц все чаще появляются обычные нитки и ленты. Вышивать нитками, например, мулине, теперь принято у якутов, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков.

Также этнические мастерицы продолжают, как во времена бабушек, использовать жилы. Элементы орнамента часто обшивают ровными стежками с небольшими промежутками. Сам же орнамент может быть в виде аппликации или рисунка, выполненного декоративным швом.

При изготовлении одежды, обуви, сумок, поясов, головных уборов и даже накидок на нарты северяне используют в качестве декора лоскутки и полоски ровдуги, кожи, меха.

Фото: https://республика-саха-якутия.рф

Кстати, меховая мозаика в виде сочетания полосок и квадратов разного цвета у многих северных народов играет не только декоративную, но и информативную роль. Круглые орнаменты, например, символизируют солнце, а их светло-темное наполнение – соседство света и тьмы. А шахматный узор символизирует оленьи тропы. У некоторых народов узоры аппликаций и вышивки имели социальные, возрастные, половые различия, а некоторые декоративные элементы даже служили чем-то вроде календарей.

Бисер — самый распространенный элемент декора одежды/Фото:https://республика-саха-якутия.рф

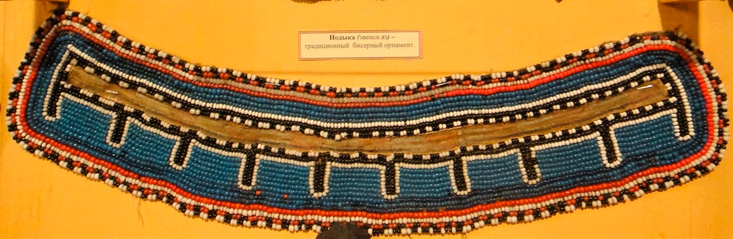

Бисер

Особое значение мастерицы придают вышивке бисером. В древние времена аборигенное население изготавливало бусины в виде кружков и столбиков, вытачивая их из кости и окрашивая природными красителями разнообразных оттенков. Говорят, за горсть таких бисеринок эвенки могли отдать целого оленя. Теперь мастерицам доступен современный бисер, а старинный они берегут как раритет. Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение.

Техника шитья и виды орнаментов за долгие годы изменений не претерпели, а вот сама тематика несколько меняется: все чаще на одежде изображают растения, зверей, сам же узор стал крупнее.

Фото:livemaster.ru

Всю природную красоту жизни оленеводов (правда, не Крайнего Севера, а Монголии) запечатлел на своих снимках фотограф Томас Петр

Текст — Анна Белова

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

Мне не холодно

Традиционный костюм многое рассказывает о народе. Какой образ жизни ведут эти люди, где живут, чем занимаются. Главное предназначение одежды на Севере – сохранять тепло. Но не только! Если приглядеться повнимательнее, национальные узоры расскажут целую историю.

Тепло и удобно

Коренные жители северной тайги и тундры – оленеводы и морские охотники – веками используют для изготовления верхней одежды шкуры и мех. Ведь большую часть времени в Арктике холодно, поэтому костюм должен хорошо сохранять тепло, быть функциональным, удобным и не стеснять движений. Дополнительная функция – защита: прочный материал убережет от ссадин и ран.

Одна из главных примет традиционной одежды народов Севера – многослойность. Чем больше слоев одежды, тем больше между ними «прослоек» воздуха, благодаря которым и сохраняется тепло.

Оленные чукчи долгое время использовали для изготовления обуви и штанов старые покрытия яранги – как следует продымившись, они становятся устойчивы к воздействию влаги.

Чаще всего жители Арктики из шкур морских млекопитающих делают штаны и обувь, из оленьих – верхнюю одежду и утепляют ее лисьим, беличьим, песцовым мехом. Морские охотники шьют дождевики (камлейки) из кишок моржа и нерпы. У чукчей широко распространена ровдуга – замша из лосиных или оленьих шкур.

Правильная выделка шкур – тяжелая работа и требует мастерства, поэтому умелые скорняки пользуются уважением. Качественная одежда из натуральных материалов не только удобна, но и за счет правильной терморегуляции предотвращает излишнее потоотделение. А это важно в условиях, когда возможность принять душ и устроить стирку бывает не всегда.

Современная версия традиционного ительменского костюма.

На Таймыре живет несколько коренных народов Севера. На фото представители долган, нганасан и энцев в национальных костюмах.

Эстетика и смысл

Традиционный костюм вепсов.

Мужчина в традиционном костюме эвенков на праздновании Дня оленеводов.

Помимо функциональности, в традиционной одежде коренных народов Севера не менее важна и эстетическая составляющая. Национальные костюмы обильно украшают вышивкой, аппликациями, бисером, тесьмой. Например, отличительная черта вепсской вышивки – почти полное отсутствие изображений животных. При этом один из самых распространенных мотивов – тема дерева. Традиционную одежду вепсов шьют из шерсти или льна; в старину ткацкий станок был в каждом доме.

Декор на национальной одежде не только для красоты: вышивка, украшения, узоры всегда рассказывают народное предание, историю или миф.

Для декорирования сумок, поясов, колчанов коренные народы Севера используют протяжку узких ремешков через прорези, создавая искусное плетение и разнообразные орнаменты. На кожаную обувь наносят роспись со сказочными сюжетами, сценками из жизни охотников и рыбаков.

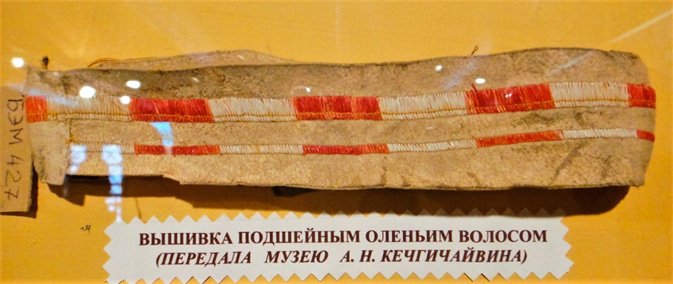

Отделка традиционных костюмов носит не только декоративный, но и прикладной характер: она сообщает массу информации о том, к какому народу человек принадлежит, его семейном положении, наличии или отсутствии детей, занятиях и социальном статусе. Один из древних способов украшения одежды – вышивка подшейным волосом оленя. Его собирают в пучок и прикрепляют к основе жильными нитками. Получаются рельефные накладные швы, из которых складывается узор.

Еще одна функция декора – ритуальная. Узор может выступать в роли оберега или талисмана: например, изображение следов зверя должно принести удачу охотнику. А звон монет или колокольчиков отпугивает злых духов.

Национальный орнамент, который для непосвященного человека просто красив – на самом деле целая система знаков, своего рода «текст», который рассказывает о владельце одежды.

Куклы в эвенкийском костюме. Практически вся старинная национальная эвенкийская одежда и утварь украшены бисером.

Малица, кухлянка, аткук

Житель Ямала в традиционной ненецкой малице.

Главная одежда коренных народов Севера – просторная меховая куртка, бывает короткая и удлиненная. Состоит из двух слоев: верхний носят мехом внутрь, нижний – наружу. Летом кухлянку носят в один слой. Рукава свободные, но плотно прилегающие на запястьях: так лучше сохраняется тепло и удобнее работать.

Глухую меховую куртку из шкуры оленя чукчи, коряки и ительмены называют кухлянкой, ханты – малицей, эскимосы – аткуком, саамы – пеццк, или печок (мехом наружу) и торрк (мехом внутрь). Верхняя женская одежда у энцев и нганасанов – распашная парка – называется лифарие.

У селькупов распашную оленью парку (паргы) мехом наружу носят и мужчины, и женщины. А вот глухой сакуй из оленьих шкур, который в сильные морозы надевают поверх парки – предмет мужского костюма.

По форме все меховые куртки – и кухлянки, и малицы и т. д. – на первый взгляд имеют похожий дизайн у разных народов Севера, но разница в деталях. Например, в одном регионе повязывают пояс, в другом пришивают особые капюшоны или варежки, в третьем к поясу прикрепляют разные полезные вещи: ножи, футляры со спичками, кисеты для табака и так далее.

У энцев наружные пояса не носят. Еще одна особенность – нательный комбинезон без рукавов, который женщины надевают под верхнюю одежду.

Корякская летняя женская кухлянка мехом внутрь с вышивкой бисером и меховой мозаикой.

Кухлянка настолько теплая, что нередко ее используют как спальный мешок, глубоко надвинув капюшон и плотно затянув воротник.

К – камлейки и кафтаны

Эскимосская камлейка из коллекции Музея Анкориджа, Аляска.

Сегодня нарядные камлейки с вышивкой или рисунками современных художников часто носят на праздники и торжественные мероприятия.

Интересный элемент одежды коренных народов Севера – камлейка. Это прародитель современного дождевика. Глухая непромокаемая одежда с наголовником надевается поверх меховой для защиты от дождя, водяных брызг, мокрого снега.

Эскимосы и чукчи делают традиционные камлейки из кишок и горловой ткани сивучей, нерпы, моржей, а эвены – из ровдуги или ткани. Современные камлейки шьют также из брезента или синтетических материалов.

Национальные костюмы эвенов и юкагиров похожи, их основополагающий элемент – кафтан. Главное отличие – в крое: у эвенского кафтана сзади широкая внешняя складка, а у юкагирского – внутренняя. Поэтому юкагиров соседи называли людьми «с хвостами куропатки», а те эвенов – людьми «с хвостами гагары».

Под кафтан у юкагиров принято надевать нагрудник. Летний называется нгеун, зимний – ниниэдабун.

Унты, пимы, торбаса

Девушка в традиционном долганском костюме, Таймыр.

Пимы, или кисы – традиционная обувь коренных народов Севера. Шьют их обычно высотой до колена и выше.

«Унты», «пимы», «торбаса» – все это названия зимней обуви коренных народов Севера. Распространенный материал для такой обуви – оленьи шкуры, но на Чукотке также используют шкуру нерпы.

Коренные народы Севера шьют обувь из меха и, как и одежду, украшают вышивкой и аппликациями.

Ворс должен быть направлен вниз, чтобы вода стекала с меха. Высота голенища может быть разной; если унты высокие, их подвязывают под коленями специальными вздержками. Подошва может быть из войлока или стриженой оленьей шкуры, внутрь для дополнительного тепла кладут войлочную стельку.

Традиционная обувь хантов украшена геометрическими орнаментами.

Головные уборы

Девушка в традиционном костюме нганасан, Таймыр.

Саамские женские головные уборы украшают яркой тканью, вышивкой и бисером.

Традиционный головной убор коренных народов Севера – капорообразная меховая шапка. Мех используют разный: беличий, олений, лисий, бобровый, соболий. Женщины также носят цветные платки – как вместо шапки, так и под нее, например, на Ямале. В прежние времена ительменские мужчины надевали шапки из птичьих перьев, похожие на головные уборы североамериканских индейцев.

У долганов есть обычай: если девушка наденет избраннику собственноручно сшитую нарядную шапку, они считаются помолвленными.

Очень интересные головные уборы в народном костюме саамов. Саамские девушки носят перевязку из бересты, обтянутую красным сукном. А замужние женщины – шамшуру, напоминающую русский кокошник. Чаще всего их делали из красного сукна, для каркаса использовали бересту или картон, а в финале украшали бисером, пуговицами и лентами.

Девушки на Ямале предпочитают носить теплые яркие шерстяные платки.

Традиционный корякский головной убор.

Коколдо и другие рукавицы

Дети в национальных костюмах на праздновании Дня оленевода на Ямале.

Зимние рукавицы шьют из шкуры оленя мехом наружу. Существуют также летние – из тюленьей кожи или ровдуги. У юкагиров распространены ровдужные перчатки с красно-белой вышивкой волосом оленя. Ительменские женщины часто носят перчатки без пальцев.

Рукавицы легко потерять, так что либо к ним пришивают полоску кожи, чтобы можно было повесить на пояс, либо сами рукавицы прикрепляют к одежде.

Если рукавицы наглухо пришиты к рукаву, в месте сгиба кисти делают разрез, прикрытый клапаном. Клапан прикрывает щель от мороза и ветра, сохраняя тепло, и в то же время благодаря разрезу руку можно при необходимости легко высвободить. Удобно для выполнения различных работ, которые сложно или невозможно выполнить в рукавицах.

Меховые варежки – часть саамского народного костюма.

Пример ненецкой малицы из оленьих шкур с капюшоном и рукавицами.

Эвенк в национальном костюме, Якутия. Зимние рукавицы у эвенков называются коколдо (или кололло).

Источник: arctic-children.com

Атрибуты и украшения как часть традиционного костюма народов севера

Орнаментация традиционного костюма эвенов.

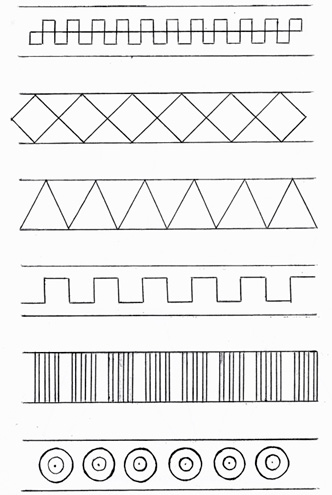

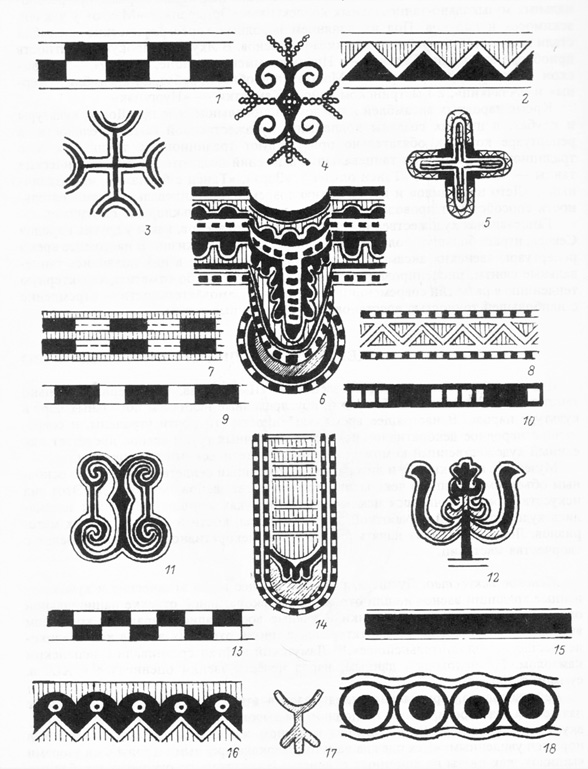

Орнамент у эвенов преимущественно прост по форме и несложен по композиции, в чем и заключается отличительная черта их орнаментального искусства. Традиционно для них были присущи геометрические формы в виде кругов, полос, квадратов, треугольников, ромбов и др., восходящие к неолитической традиции. В орнаментации одежды эвенов часто встречаются дуги или арочки, зигзаги, прямые линии, кресты, чередующиеся между собой квадраты, прямоугольники, ромбики светлого и темного цветов. Попадаются также криволинейные орнаменты (лирообразные и растительные мотивы), перенятые у соседнего народа саха [Иванов, с. 370].

По сравнению с эвенкийским орнамент эвенов более мелкий, сильно геометризированный, примыкающий по своей структуре как к орнаменту эвенков, так и к орнаменту северо-восточных палеоазиатов – коряков, чукчей, ительменов и др. [Иванов, с. 370; Кочешков, с. 75]. Так, в орнаментах эвенов Камчатки, проживающих смежно с коряками, преобладают мозаичные узоры на основе сложного многорядного переплетения полос кожи белого, черного, коричневого и красного цветов [Андреева, Сем, с.19]. Наряду с локальными вариантами у эвенов сохранились и некоторые общие для всех групп орнаментальные мотивы – это полосы, круги, концентрические кружки и кружки с точкой в центре, что является одним из этнических маркеров традиционного костюма эвенов.

Одежду украшали вышивкой из оленьего подшейного волоса (иногда окрашенный корой ольхи, при этом волос приобретал оранжевый цвет), меховой мозаикой, ровдужной бахромой, которые считаются наиболее древними видами украшения, аппликацией из меха и кожи, меховыми кисточками. Нашивали разнообразные металлические подвески (из серебра, олова, меди, железа, латуни), бляшки, пластины, колокольчики, являющиеся непременными атрибутами празднично-обрядового костюма.

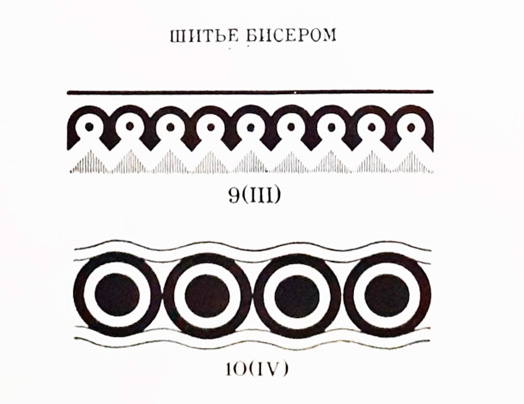

Неотъемлемую часть декорации эвенской одежды представляет бисерная вышивка, которая широко используется северным народами, но эвенские мастерицы в этом виде украшения достигли высокого мастерства и изобретательности (см. фото 9). Бисер нашивали по ровдуге сплошным настилом в виде традиционных узоров. К примеру, излюбленным приемом украшения кафтанов у эвенов Магаданской области и Якутии является широкая кайма бисера в виде сплошного поля с геометрическими мотивами, где преобладают розетки, восьмеркообразные фигуры, зигзаги, ромбы, полуовалы и их многочисленные модификации. В основе колоритной гаммы – белый, черный, синий и голубой цвета [Андреева, Сем, с.19].

Позднее, с развитием товарообменных отношений (XIX в.), стали использовать цветные сукна, ткани и нитки. Разнообразие применяемого материала, различная расцветка кожи, тканей и бисера значительно обогащали вроде бы простой по своим формам орнамент и придавали предметам нарядную внешность [Иванов, с. 370]. Об изяществе и великолепии тунгусской одежды, неповторимом орнаментированном стиле украшений с изумлением писали еще дореволюционные исследователи и путешественники.

Орнаментальное искусство эвенов показывает, что через визуально-образное восприятие они, прежде всего, репрезентируют этнолокальные образы северного ландшафта или природный код. Так, издавна жизненное пространство эвенов в основном составлял горно-таежный ландшафт – тайга с многочисленными реками, речушками и горными возвышенностями.

Поэтому у таежных кочевников в орнаментации одежды широко применялась группа мотивов в виде простых и сложных дугообразных узоров и треугольников (дюгакча), символизирующих горы, а также волнистый узор, который символизировал реки и движения воды. У березовских эвенов Якутии орнамент, похожий на треугольную форму называется иначе, а именно кокчаликагча (кокчаликача). Мотив бисерного орнамента, состоящий из остроконечных вершинок, вышивается бисером – черный между двух белых, между ними голубые или синие бисерины [Роббек…, с. 144]. Этим орнаментом в основном украшают торбаса, передники, используют в отделке кафтанов. Интересно отметить, что «этот орнамент обозначает, что у человека было много родственников, детей, внуков» [Краски северного сияния…, с. 20].

У эвенов Якутии очень широко распространен орнамент в виде ромба, квадрата и прямоугольника. Наиболее актуальным является орнамент томинука – чередующиеся белые и черные прямоугольники из камуса летнего оленя. Орнамент в виде шахматок hиньчача – полоска чередующихся через прорези прямоугольников из черной и белой ровдуги – также имел широкое распространение у эвенов [Роббек…, с. 23; 251]. Данный орнамент обозначал непрерывное течение жизни, смену дня и ночи, пасущихся белых и черных оленей.

Как один из видов орнамента в декоре одежды у эвенов часто встречаются ромбики: конкэчэ – мотив орнамента унтов из меховых ромбиков темных и светлых, чередующихся в шахматном порядке; конкэчэгчэ – узор в виде ромбиков, вышитый бисером [Роббек…, с. 182]. По мировоззрению эвенов ромб как универсальный символ плодородия связан с представлениями о Матери-Прародительнице, которая мыслилась в целом как Мать-Природа. Орнамент в виде ромба может являться оберегом и символом счастливого потомства.

В орнаменте изделий особой популярностью пользуется мотив круга, символизирующий у всех северных народов образ Солнца – главного божества и покровителя. Его почитали, прежде всего, как источник тепла, как творца всего живого на Земле. Бисерные розетки/кружочки мэрэтикэгчэ, арочки остакагча или металлический круг «солнце» можно найти на головных уборах, кафтанах и нагрудных украшениях.

Одним из распространенных в орнаментальном искусстве эвенов, особенно в одежде, является геометрический орнамент в виде полос. Обычно он выполнялся из бисера и подшейных волос оленя или лося. Прямая линия имеет такие значения, как «прямой путь», «прямой след» человека, он символизировал дорогу, тропу, жизненный путь человека.

Верования северных народов Сибири не позволяли изображать людей, животных и птиц анатомически точно. Потому и существует длинный ряд символов и аллегорий, который сегодня можно читать, получая определенную информацию в результате расшифровки. Так, в основе узора коесэгчэ лежит изображение рогов горного барана, узора таннгягча – рогов оленя, ясалагча – глаза (человека или животных), часто используется мотив следов человека, зайца, оленя (удин), или куропатки, мыши (онячан) [Бокова, с.36].

Как видим, геометрические орнаменты эвенов воплощали географические объекты освоенного ландшафта. Семантику орнаментации эвенской одежды определил культ природы. Одухотворяя окружающий мир, они воплощали свое видение в орнаментах и украшениях, через которые «просили» у Вселенной сохранения и увеличения рода, преувеличения оленей как символов благополучия и богатства.

Итак, орнаментальная культура эвенов богата и многогранна, в ней сохраняются самобытные черты. Вообще, в традиционной орнаментальной культуре эвенов рассматривается своеобразность национальной картины мира, это одна из знаково-символических систем, несущих в целом информацию об окружающем мире. Орнаментальный язык эвенов выступает в качестве знакового образования, где функционируют символика Природы, Матери-Земли.

Из статьи к.и.н. Е.К. Алексеевой и к.и.н. Г.В. Варавиной

- Алексеева Е.К., Варавина Г.Н. Визуализация геоландшафта в традиционной орнаментальной культуре эвенов Якутии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12 (86). Ч. 5. – C. 15-17.

- Андреева Л. В., Сем Т. Ю. Художественная обработка меха и кожи у народностей Крайнего Северо-Востока: в 2-х вып. Магадан: МАОБТИ, 2004. Вып. 2. Эвены. – 468 с.

- Бокова Е.Н. Эвенские узоры: метод. пособие – Магадан: Новая полиграфия, 2007. – 39 с.

- Иванов С. В. Орнамент // Историко-этнографический атлас Сибири / под ред. М. Г. Левина, А. П. Потапова. М. – Л.: АН СССР, 1961. – С. 369-434.

- История и культура эвенов. Историко-этнографические очерки – СПб.: Изд-во «Наука», 1997 – 176 с.

- Историко-этнографический атлас Сибири / Под ред. М.Г. Левина, А.П. Потапова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.

- Кочешков Н. В. Тюрко-монголы и тунгусо-маньчжуры: проблемы историко-культурных связей на материале народного декоративного искусства XIX-XX вв. / РАН, Дальневосточное отд., Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1997. – 175 с.

- Краски северного сияния в узорах мастериц (прикладное искусство эвенов Березовки) / авт.- сост. М.Е. Роббек. – Новосибирск: Наука, 2004. – 88 с.

- Роббек В.А., Роббек М.Е. Эвенско-русский словарь. – Новосибирск: Наука, 2004. – 356 с.

Источник: arctic-megapedia.com