Наши предшественницы из прошлых веков шли на невообразимые ухищрения, чтобы соответствовать ожиданиям, которые накладывало на них общество, жертвуя при этом своим здоровьем, а иногда и жизнью.

То, как выглядит идеальное женское тело сейчас абсолютно не похоже на представления о красивом силуэте, которые существовали 200-300 лет назад. Женщины занимали другое положение в обществе и выполняли другую социальную роль.

И ради красоты и соответствия идеалу дамы шли прямо-таки на великие подвиги.

Фигура «песочные часы»

Женщина с идеальной фигурой в 18-19 веке должна была иметь очень широкие бедра и узкую осиную талию. Причем чем больше была разница между этими двумя параметрами, тем красивее это считалось.

Чем выше был социальный статус женщины, тем тоньше должна была быть у нее талия. 70 см — вот что считалось идеальным ее объемом.

Этот показатель сильно отличается от того, как выглядит обычное здоровое среднестатическое тело человека, поэтому дамы настойчиво доводили свои формы до идеальных с помощью одежды.

Костюм первой половины XIX века. Мода в России. Бокова Вера Михайловна, ГИМ. Лекция

В ходу были корсеты, которые затягивались так сильно, что женщины едва могли дышать и зачастую просто падали в обморок от недостатка кислорода.

В корсеты затягивали даже маленьких девочек (против чего выражали протест врачи). Особенно это было распространено среди высшего общества.

Чтобы визуально сделать талию тоньше, женщины носили очень широкие и пышные юбки. Иногда на бедра даже привязывали большие каркасы, на которых лежала юбка. Это дополнительно увеличивало их ширину.

Конечно, в таких нарядах было тяжело ходить, сидеть и дышать. Летом в жару носить на себе такое большое количество ткани было тем еще испытанием.

Все ради красоты

Корсет должен быть надет на женщине всегда , исключений не было.

Чуть позже, с развитием технологий, начали изготавливать корсеты, состоящие из металлической основы. Их можно было затягивать еще туже, делая талию все тоньше, а женщин — все бледнее.

Некоторые дамы не снимали корсеты даже ночью . Таким образом они пытались приучить свое тело к ним и получить возможность затягивать их все туже и туже.

Конечно, это все очень сильно отражалось на здоровье женщин. Намеренное уменьшение объема талии приводило к тому, что внутренние органы брюшной полости оказывались сдавленными. Были даже исторические примеры, когда при проведении вскрытия умершей женщины на печени были обнаружены очень глубокие следы от ребер — настолько серьезные последствия могли ждать представительниц прекрасного пола при ежедневном ношении корсета.

Некоторые женщины продолжали носить корсет даже во время беременности. Они отличались от тех, что носили повседневно, но тем не менее это никак не могло хорошо сказываться ни на их здоровье, ни на здоровье будущего ребенка. Из-за этого со временем против корсетов начали выступать мужчины — они боялись за свое будущее потомство.

Юные девочки , которых с малых лет облачали в эти тугие одеяния, могли получить серьезные проблемы со здоровьем . Сдавливание брюшной полости сказывалось на формирующихся органах ребенка, к тому же дети не могли быть настолько активными, насколько им требовалось для нормального развития.

Что под платьем знатной дамы?

Источник: dzen.ru

Шатлен, портбукет, бурдалю и другие женские аксессуары, навсегда утерянные во времени

Мода прошлых веков была гораздо богаче на милые мелочи, которые составляли существенную часть женского образа

Колесо человеческой истории, поворачиваясь, сметает не только города и цивилизации, но и множество повседневных мелочей. Вещи, что лет двести назад были предметами первой необходимости, сегодня даже неизвестны большинству людей. А те аксессуары, на которые тратили целые состояния, пылятся на музейных полках. Последние несколько веков внесли особенно сильные изменения в наш быт и «арсенал» женщин сегодня стал намного скуднее. Давайте посмотрим, какие вещицы дамы потеряли из своего обихода за недавнее, с точки зрения мировой истории, время.

Веер

Наиболее известный из всех старинных аксессуаров, веер всегда связывается в нашем понимании с высшим светом, балами и знатными дамами пушкинской эпохи. Однако история этой вещицы гораздо более интересна и насчитывает уже около 3 тысяч веков.

В разные времена веер (или опахало), при одной и той же функциональности, нес различную смысловую нагрузку: был символом власти у ассирийцев, признаком знатности – у древних египтян, воплощением мужского и женского начал в Японии и Китае. В европейской же культуре средних веков и позднее он стал незаменимым предметом обольщения. Особый «язык веера» позволял не только поощрить или отвадить кавалера, но и назначить, например, ему свидание на определенное время в определенном месте. Кроме того, благодаря росписям и ювелирным вставкам, веера становились настоящими произведениями искусства. Стоимость отдельных была настолько велика, что их принимали в банках в качестве залога.

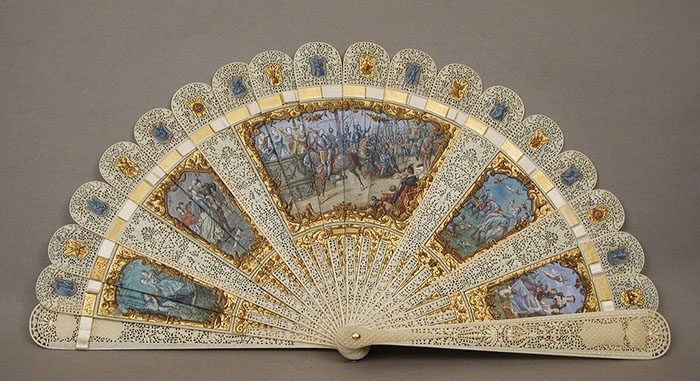

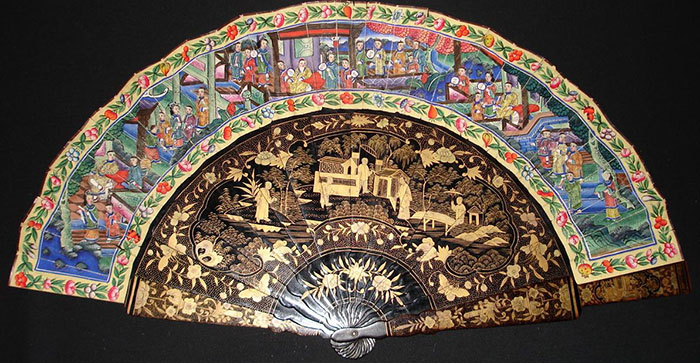

Старинные веера были настоящими произведениями искусства

В разные времена в моду входили веера, выполненные в разных стилях

При изготовлении вееров использовали слоновую кость, различные породы древесины, дорогие ткани, перламутр, перья редких птиц

Портбукет

Этот футляр для живых цветов был в моде в XVIII-XIX веках. С его помощью небольшой букет можно было нести в руках, не пачкая наряд, или приколоть к лифу платья. Кроме того, с помощью раздвижных ножек-подставочек аксессуар быстро превращался в миниатюрную вазочку. В некоторые модели даже можно было наливать воду. Теперь эту вещицу можно встретить, видоизмененную, в свадебном наряде, ну, и в музеях, в виде ювелирных изысков прошлого.

Изысканные портбукеты из золота, серебра и драгоценных камней изготавливались лучшими ювелирами

Сегодня портбукет – предмет коллекционирования и музейный экспонат

Шатлен

Этот крайне рациональный аксессуар был популярен еще со средневековья и вплоть до XX века. Он представлял собой специальный зажим, к которому на цепочках крепились разнообразные полезные мелочи: кошелек, ключи, часы, карандашик, наперсток и т.п. Носилась такая конструкция на поясе. Это было спасением для дам, не имевшим тогда еще женской сумочки.

Кстати, благодаря высокой функциональности данной вещицы, носила ее не только знать, но и простолюдины, причем как мужчины, так и женщины. Красота и ценность материалов шатлена была признаком принадлежности к высшему обществу.

Шатлен — полезный аксессуар, заменявший женскую сумочку

Шатлен носили как знатные дамы, так и простые домохозяйки или работающие женщины (он был очень популярен у медсестер)

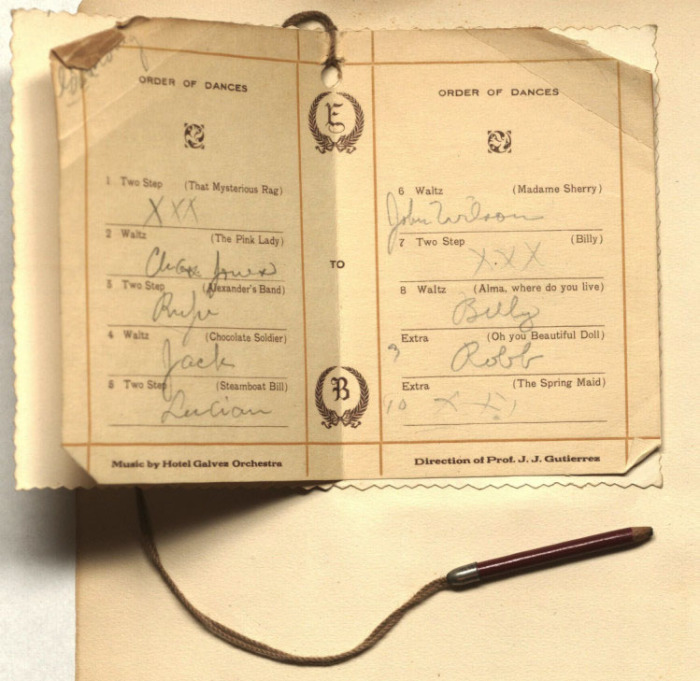

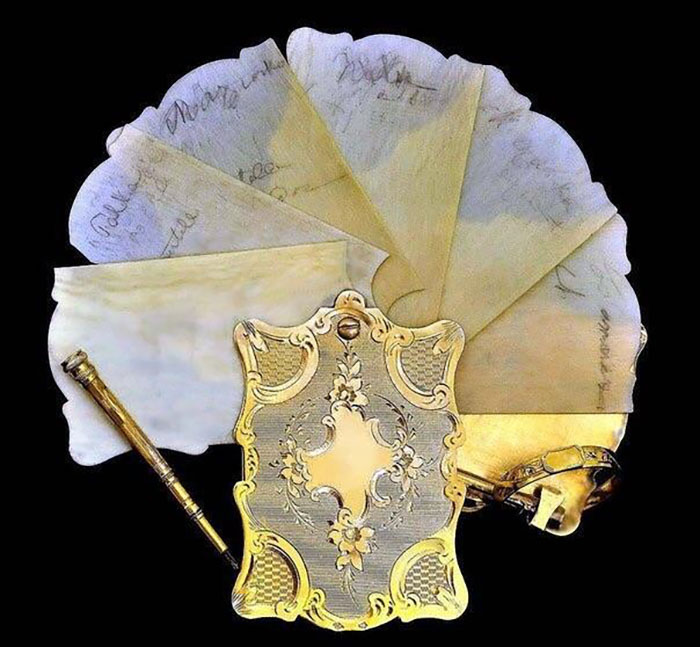

Карне (Бальная книжка)

Балы были особыми мероприятиями. С ними обычно связывали свои чаяния и надежды юные дебютантки. А чтобы забывчивые барышни не перепутали очередность кавалеров, они делали записи в специальной книжице. Обычно это была изящная вещица в драгоценном переплете с небольшим карандашом. С помощью цепочки она крепились к запястью или платью.

Появились бальные книжки в XVIII веке в Вене и использовались вплоть до второй половины XX, получив популярность как в Европе, так и в США.

Бальная книжка. 1912 г.

Листики бальной книжки были либо бумажными, либо представляли собой пластинки из слоновой кости – в этом случае записи после бала стирались

Бальная книжка – изящный аксессуар для записи поклонников

Блохоловка

Как известно, блохи в старину были неприятной неизбежностью для людей всех сословий. Специальный гаджет, модный в XV-XVI веках и позднее, представлял собой небольшую закручивающуюся ловушку для насекомых. Внутрь помещалась пахучая приманка – тряпочка, пропитанная медом, кровью или смолой. Блохи заползали внутрь и прилипали.

Такое устройство можно было поместить внутрь прически, под одежду или поставить рядом с кроватью. Кстати, в те же времена был популярен другой аксессуар, который теперь известен под аналогичным названием. Он представлял собой цельную шкурку пушного зверька (куницы или соболя) с декоративно выполненной в виде ювелирного украшения головкой. Существует мнение, что мех мог переманивать на себя надоедливых паразитов, но подтверждения этому факту нет. Вероятно, это было просто модное для своей эпохи украшение.

Как и любой предмет своей эпохи, блохоловки для знати были выполнены изящно, из дорогих материалов

Шкурки с драгоценными головками, позднее также названные блохоловками, можно увидеть на многих портретах дам XV-XVI веков

Уксусница или флакон для нюхательной соли

Еще одним фактом, известным нам о старинных временах, является то, что дамы на балах постоянно падали в обмороки. При этом им обязательно «давали нюхать соли». Это действительно так. Обычно в бутыльке находилась кристаллическая соль аммония, имеющая резкий запах. Сами же флаконы были украшены, в соответствии со вкусом и возможностями владелицы.

Коробочка – уксусница служила тем же целям, в ней находилась ватка, смоченная в уксусе или нашатыре.

Источник: kulturologia.ru

Цены на модную одежду в Москве в первой половине XIX века

Почти все бытописатели отмечали дороговизну предметов одежды. «Портное мастерство – одно из прибыльнейших в Петербурге, и многие портные наживаются скоро, несмотря на то что большая часть их счетов остается без уплаты». Как язвила «Северная пчела», эти знаменитые артисты «из нашего сукна выкраивают себе каменные домы», и это утверждение не так уж далеко от истины. «Портного цеха мастер Матвей Маркевич в 1836 году купил себе дом на Английской набережной (№ 12) и даже заказал архитектору переделку этого дома, выходившего также и в Галерную улицу, имея при этом еще четыре флигеля во дворе».

Впрочем, справедливости ради следует заметить, что умение выгодно для себя кроить материю заказчика характерно для мастеров всех национальностей. Французское издание L’Illustration опубликовало анекдот, который немедленно перепечатала русская «Библиотека для чтения».

Процитируем его современному читателю. «Одна графиня купила в Лионе кусок превосходной материи на платье для себя и для двух дочерей, и послала за швеей. Мадам Лесизо, (положим, что так звали швею) смерила материю и объявила, что из куска выйдет не больше двух платьев. Графиня обратилась к другой знаменитости парижского искусства, мадам Кутюр.

Эта была сговорчивее и в назначенный день принесла три платья. Они были сшиты прекрасно, оказались достаточной полноты; но в ту минуту, как графиня и ее дочери примеряли обновки, в комнату вбежала девочка, позвать мадам Кутюр за каким-то делом. На ребенке было надето платье из той же самой материи, как и принесенные для примерки; очевидно, материя подалась как резинка. – Отчего же, – спросила удивленная графиня, – Лесизо сказала, что из куска не выйдет трех платьев, если оказался такой остаток?

И мадам Кутюр отвечала, нисколько не растерявшись:

Верно оттого, что у Лесизо дочка побольше моей».

Современники объясняли высокие цены у портных и торговцев модами несколькими причинами. Во-первых, этому способствовала значительная стоимость аренды помещения, расположенного, как правило, в центре города: в начале 1830-х годов две комнаты под магазин на Невском проспекте нанимали за 5000–6000 рублей в год.

Для сравнения: в 1829 году А. Я. Булгаков нанял одноэтажный деревянный дом в одном из арбатских переулков в Москве за 2000 рублей в год. Аренда на шесть месяцев арбатского двухэтажного каменного дома с людскими службами, кухней, конюшней, каретным сараем и прачечной стоила А. С. Пушкину в 1831 году 2000 рублей ассигнациями.

В том же году поэт перебрался в Петербург, где квартира в бельэтаже из 9 комнат на Галерной улице обошлась ему в 2500 рублей ассигнациями в год. В 1832-м он переехал в квартиру из 12 комнат по Большой Морской улице, годовая аренда которой потребовала 3300 рублей ассигнациями. В тот же период начальник отделения в департаменте министерства, «лицо уже довольно значительное в департаменте, получал. 1300 рублей в год или 4500 рублей ассигнациями, на которые с трудом и натяжками едва можно поддерживать приличное существование».

Вторая причина – должники. Очевидец писал по этому поводу: «Однажды, из любопытства, я стал пересматривать огромную книгу знакомого мне портного, в которой вписаны были по алфавиту все те, на которых он работает, т. е. которые ему всегда должны, с отметками, где кто живет и находится.

В сих отметках я вычитал, что один уехал на службу на Кавказ, другой переехал на службу в Москву, третий в Польшу, четвертый в армию, пятый уехал в отпуск и не возвращался, шестой отправился жениться и там остался, седьмой поскакал за деньгами на уплату долгов и там завяз и т. д. и т. д. Каким образом взыскать? Вычитать из жалованья, подать жалобу в суд в том месте, где находится именье должника?

Это требует писанья ходатая, издержек и долготерпения. Удержать должника через полицию при выезде? А как узнать, когда кто намерен выехать? А притом одно гласное дело такого рода не лишит ли портного целой его практики, если человек, на которого он пожалуется, в родстве, в связях?

Ведь человек без родни, без связей, без именья не станет делать долгов по важной причине, что ему никто не даст в долг! Не лучше ли. подводить счеты и вычеты таким образом, чтоб пятнадцать человек точных и исправных плательщиков платили за двадцать человек, полагая наверное, что из двадцати человек двое не заплатят вовсе, двое уплатят половину, а один – третью часть. Так и делается в Петербурге, и оттого у нас за фасон (т. е. за работу) берут чрезвычайно дорого, едва ли не вчетверо дороже, нежели в Париже, если взять в соображение разницу в содержании работников, которые стоят у нас конечно в двадцать раз дешевле».

Ольга Сергеевна Павлищева

В газетных и журнальных рекламных публикациях, переписке и мемуарах современников содержатся сведения о ценах на самые разнообразные изделия. В 1832 году петербургская фирма де Колла, более 20 лет осуществлявшая рассылку различных товаров иногородним заказчикам опубликовала в газете «Московские ведомости» свой прейскурант, в котором, правда, учтена стоимость пересылки.

Итак, соболий палантин стоил 100 рублей и более, французские дамские платки и полушали – 135 рублей за штуку, платки «на манер французских» – 50 рублей, драдедамовый платок – 25 рублей. Небольшие шелковые – газовые или барежевые платки обходились от 15 до 25 рублей. За дамскую блондовую косынку просили 120 рублей, за кружевную – 250.

Английская шаль выходила в 250 рублей и более, французский шалевый платок в 150 или 175 рублей. Газовая пелеринка стоила 18 рублей, модный дамский шарф – 60 рублей. Цена на вуаль зависела от материала и размера, блондовый большой стоил 350 рублей, средний – 250 рублей, малый – 150 рублей, тюлевый соответственно – 90, 60 или 40 рублей, вышитый кисейный – 70, 45 или 25 рублей, газовый – 25, 15 или 10 рублей. Дамский передник «новейшей моды» из буфмуслина с бордюрами и карманчиками выхолил по 20 рублей, из ситца с бордюрами – 15 рублей.

Мужские шейные кисейные платки предлагались по 4 рубля за штуку или дюжину за 40 рублей. Мужская косынка из шелка продавалась за 10 рублей, кисейная – за 5 рублей. Галстук из цветного шелка на подгалстучнике из щетины стоил 12 рублей, черный гроденаплевый – 10 рублей. Батистовая манишка обходилась в 25 рублей, полотняная – в 15 рублей, черная шелковая – от 10 до 15 рублей.

Модная батистовая мужская рубашка стоила 50 рублей, рубашка из голландского полотна 40 рублей. За пару шелковых чулок платили 15 рублей.

Широкие французские блонды обходились от 30 до 10 рублей за аршин, средние – от 15 до 20. узкие – 3, 5–10 рублей. Лучшие бусы, которые «трудно распознать с жемчугом», состояли из дюжины ниток и стоили 25 рублей. За золотую дамскую пряжку для пояса с бирюзою и другими камнями платили от 85 рублей, она могла стоить 200 или 300 рублей и более.

Французская бронзовая пряжка для пояса с камнями обходилась от 200 до 350 рублей. Веера предлагались по цене от 20 до 50 рублей, модные ридикюли от 15 до 30 рублей. Шелковый зонтик от дождя или дамский парасоль с костяными ручками оценивали в 60 рублей. Пара модных в ту пору перчаток «митенки» стоила 4 рубля. Кстати, закупали дюжинами, П. А. Вяземский в одном из писем поручал жене : отыщи перчаточника Полякова и купи у него еще несколько дюжин перчаток».

Наталия Николаевна Пушкина

Шляпы стоили очень дорого. Дамские бастовые шляпы с лентами обходились по 60 рублей, с цветком – по 75 рублей, шелковые модных материй последнего вкуса стоили от 58 до 100 рублей. Батистовая шляпа с цветами и блондами предлагалась за 100 рублей, бархатная – за 95 рублей, коленкоровая или шелковая разных цветов – за 60 рублей.

Английская соломенная шляпка с лентами и цветком стоила 75 рублей, тоже с лентами – 65 рублей. За ток с тремя страусовыми перьями «в последнем вкусе» платили 150 рублей, за ток или берет с марабу 125 рублей. Да что там шляпки! Блондовый чепчик с цветами стоил 100 рублей, кружевной – 75 рублей, петинетовый с блондами – 50 рублей.

За одно перо марабу просили 75 рублей, за гладкое белое страусовое перо – 35 рублей, за черное – 20 рублей. Наталия Николаевна Пушкина за чистку перьев у мадам Мальпар в 1836 году уплатила 10 рублей ассигнациями.

Тем временем модные обзоры рекомендовали женщине выбирать только качественные материалы и не экономить на деталях: «Когда шляпки отделываются одними только бантами, то ленты должны быть дорогие, по большей части затканные». Но дороговизна головных уборок возмущала современников: «Иная наколка весит не более двадцати золотников, а каждый золотник обходится в покупке по пяти рублей». Похожим образом рассуждал и автор «Северной пчелы»: «Благоразумный человек должен или сердиться или хохотать, вспомнив, что аршин шелковой ткани с двумя или тремя аршинами лент продастся и виде шляпки по пятидесяти и более рублей». За этими философскими размышлениями писателем слышатся стоны покупательниц. «Меня разоряют чепцы», – писала родным Варвара Петровна Шереметева.

Значительные суммы издерживались на приобретение зимних одежд. Русские дамы любили меха, да к как обойтись зимой в России без шубы? Москвичка Мария Аполлоновна Волкова писала осенью 1813 года: «Меха страшно дороги. Почти все мои знакомые лишились шуб. Выезжая из Москвы в теплую пору, все оставили шубы в городе, где они пропали со множеством других ценных вещей.

Купцы также понесли большие потери. В настоящее время все нуждаются и мехах, так что в лавках не достает пушного товара. Французы унесли неимоверное количество мехов; теперь они составляют достояние донских казаков». Помимо шуб дамы любили разнообразные меховые накидки.

Е. П. Янькова вспоминала, как, будучи в Петербурге в начале 1820-х, «ездили мы как-то утром по лавкам, были и в меховой, приценились к меховым палатинам (palatine), какие были тогда в моде. Вот за обедом Анночка и рассказывает сестре, что мы видели, и говорит, «что хороши палатины, да дороги – нет меньше ста рублей».

Одновременно русские дворянки даже с очень «громкими» фамилиями носили весьма простую одежду. Варвара Петровна Шереметева осенью 1825 года заказала себе салоп из drap de dames, так как здесь и все носят, с двумя гладкими воротниками с gros de Наплевой выпушкой на фламандской тафте и очень толсто навачен, вместо шубы. Это стоит 135 рублей, но по-моему это недорого».

Купеческие жены носили шубы с удовольствием. Но любопытно замечание С. П. Жихарева, наблюдавшего смотр невест у низшего купечества и мещанства в допожарной Москве: по всей набережной стояло и прохаживалось группами множество молодых женщин в довольно богатых зимних нарядах: штофных, бархатных и парчовых шубах и шубейках».

Дарья Федоровна Фикельмон

Большой интерес к русскому меху наблюдался у жен иностранных посланников. Супруга британского посла в России миссис Дисборо, вынужденная осенью 1825 года купить шубу, писала родственникам: «. она будет из макасского бархата en couleur de Marguerite [цвета маргаритки], отороченного соболем! Роскошно, не правда ли?

Этого мне было никак не избежать, а другого ничего поделать невозможно, хотя от цены мне становится дурно: 600 рублей за мех, 114 за бархат – о-го-го!». Через несколько лет в русскую столицу прибыл австрийский посол Шарль Фикельмон с супругой Долли. Дарья Федоровна получила шубу в подарок от мужа. Читаем в ее дневнике (1829): «Вчера мне исполнилось 25 лет.

Фикельмон преподнес мне чудесный подарок – шубу за 3 тысячи рублей. Набросив ее на плечи, я не могла побороть невольного чувства стыда. Я отнюдь не скупа, скорее наоборот, но действительно не знаю, имеем ли мы право одеваться с таким щегольством? Кажется, меня весьма радует, что каждый раз, надевая эту шубу, я буду испытывать некоторую неловкость, потому что она заставит меня думать о тех несчастных, которые страдают от холода!»

Впрочем, зимняя одежда и иные «мелочи» – еще не самая разорительная статья семейного бюджета, а вот шали «уже слишком пагубны для карманов отцев и мужей». И в самом деле, как следовало выкручиваться отцу семейства, у которого жена и семь дочерей?! О баснословных ценах на шали, о неуемном стремлении обзавестись ими с возмущением писали современники.

Вот размышления обеспокоенного супруга: «За двадцать лет тому назад можно было иметь за 200 лей порядочную шаль; можно было порядочной женщине и обходиться без шали; и тогда пятисотые и тысячные почитались исключительно или преимуществом богатства, или знаком мотовства. Теперь же 4 и 5 тысяч рублей обыкновенная цена хорошей шали, да к тому же еще предрассудок, которого прежде не бывало: что женщина, не имеющая столь дорогого наряда, почти теряет право считаться в числе тех, которых мы на рус[ском] языке определить не умеем, а по-французски называем: «Femmes comme il faut».

Не даром я восстаю противу шалей: я столько счастливых лет провел с женою и детьми в деревне! – Там никакие предрассудки не мешали нам жить по-своему, то есть следовать одним уставам природы и благоразумия. Сюда приехали мы для воспитания подрастающих детей наших – и все переменилось. Бедной жене моей вскружили голову, уверили ее, что без шали ей и в люди показаться нельзя. Она долго колебалась, но наконец годовой доход наш отправился в Царьград, а жена моя облеклась в 5-тысячную шаль».

Булгакова Ольга Александровна

Шали старались и не покупать, а получать в качестве подарка от жениха. В мемуарной и эпистолярной литературе сохранилось немало упоминаний о подобных дарах. В 1822 году Иван Алексеевич Мусин-Пушкин «подарил своей будущей жене шаль в 6000 рублей, а другой сестре – другую, в 4000 рублей».

Когда состоялось обручение дочери А. Я. Булгакова Ольги, «жених подарил невесте две прекраснейшие шали в 11 т. рублей». Мария Александровна Лопухина делилась с родственницей в апреле 1838 года: «Я хочу перечислить тебе все подарки, которые брат сделал своей невесте. Начал он, разумеется, с шали, которая изумительно красива.

Затем он подарил ей прелестные часики и очень красивую цепочку с крючочком, чтоб их подвешивать. Изящную коробку с полным подбором очень красивых перчаток и шляпу. На Пасху он подарил ей фермуар и бриллиантовые серьги, затем полную парюру из серебра с филигранью, затем бриллиантовое бандо, теперь он еще хочет бирюзовые серьги». А дочь вице-президента Академии художеств Ф. П. Толстого с горечью писала в мемуарах: «. у моей бедной матери во всю ее жизнь не было никакой шали, не только турецкой».

Т. Руденко. Модные магазины и модистки Москвы первой половины XIX столетия. М.: Центрполиграф, 2015. С. 64-73, 76-77.

Источник: vneshnii-oblik.ru