Ребёнок 14 лет украл у родителей золото и продал его знакомым, что грозит ребёнку?

Ответы на вопрос (2):

27.07.2020, 17:18,

г. Симферополь

Добрый день! Ответственность по ст.158 УК РФ наступает с 14 лет. В зависимости от суммы хищения будет наказание. Ниже статья 158 УК РФ.

Статья 158. УК РФ

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Кража, совершенная:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

в) с причинением значительного ущерба гражданину;

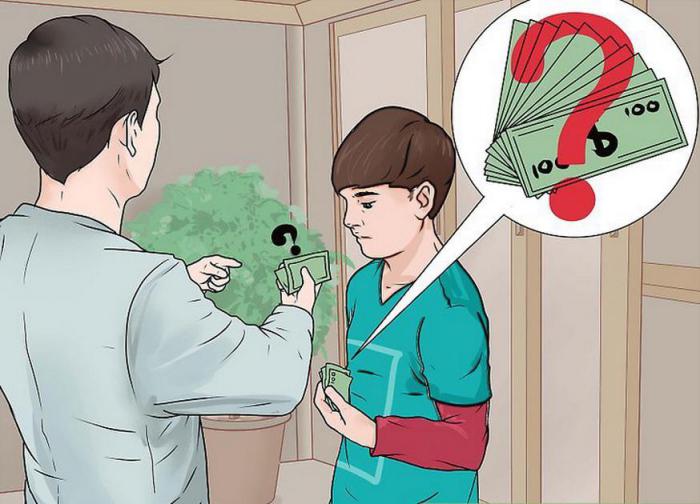

ВОРОВСТВО ДЕНЕГ У РОДИТЕЛЕЙ

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Кража, совершенная:

а) с незаконным проникновением в жилище;

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;

в) в крупном размере;

(в ред. Федерального закона от 23.04.2018 N 111-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), —

(п. «г» введен Федеральным законом от 23.04.2018 N 111-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Кража, совершенная:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

РЕБЕНОК ВОРУЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ? СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА.

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

Источник: www.9111.ru

К вопросу об уголовной ответственности за кражу имущества у родственников

Обязывать сотрудников правоохранительных органов возбуждать уголовное преследование в случае выявления факта кражи у родственников не имеет смысла, ибо реализация предписаний уголовного закона будет идти «вразрез» с интересами личности (потерпевших членов семьи преступника). Кража у родственников должна быть наказуема не иначе как по заявлению пострадавшей стороны (родственников преступника).

Прежде чем обратиться к непосредственному предмету нашего разговора хотелось бы заметить, что комплексное исследование института частного уголовного преследования с позиций материального (уголовного) и процессуального права позволяет утверждать о несовершенстве законодательных решений в части регулирования соответствующих уголовных и уголовно-процессуальных отношений. Здесь мы умышленно оставим данные вопросы без рассмотрения, ибо уже не раз писали об этом[1]. Но некоторых аспектов названной проблемы нам все же предстоит коснуться. Остановимся, например, на кражах имущества у родственников.

Итак, уголовное преследование по делам о краже чужого имущества вообще относится к делам публичного обвинения (ч. 5 ст. 20 УПК РФ), то есть возбуждаемым без желания (заявления) пострадавшей стороны (потерпевшего). Приведенное положение в основе своей возражений не вызывает, хотя и требует некоторых уточнений.

Во-первых, в рамках исследования института частного преследования (частного обвинения) достаточно часто звучат предложения об отнесении к частным («неофициальным») преступлениям краж чужого имущества, совершенных близкими родственниками.

Во-вторых, отечественный законодатель уже имеет соответствующий опыт в этой части (в случае совершения имущественного преступления членом семьи или родственником уголовный процесс может быть начат только при наличии соответствующего заявления со стороны потерпевшего)[2].

В-третьих, несомненно, то, что законодательные предписания должны быть социально обусловленными и не должны противоречить общепринятым правилам и нормам. И здесь будет уместно привести некоторые данные по итогам проведенного нами эмпирического исследования.

В результате анкетирования было опрошено немногим более тысячи человек в возрасте от 17 до 46 лет в соотношении мужчин и женщин в среднем 1 : 1 (соответственно, 50,9% и 49,1%)[3]. На вопрос о наказуемости кражи, совершенной детьми у родителей, мнения респондентов были распределены следующим образом: мужчины, имеющие детей – 1,3%, не имеющие таковых – 1,2%; женщины, соответственно, 0,9% и 1,1% (общее 4,5%).

За ненаказуемость такой кражи: мужчины, имеющие детей – 10,2%, не имеющие детей – 23,5%; женщины – 15,3% и 15,6% (общее 63,7%). Вопрос о наказуемости таких действий вызвал затруднения у 19,1% (8,5% у мужчин и 10,6% у женщин). За иное решение данного вопроса высказалось 11,8% мужчин и женщин. При этом, ответы респондентов звучали следующим образом: разберемся сами в рамках семьи (9,8%); обратимся к участковому (иному знакомому милиционеру), чтобы он провел беседу с несовершеннолетним «воришкой» (0,9%); кража должна быть наказуема, если совершена в «большом» размере (0,4%); кража должна быть наказуема только в том случае, если член семьи, совершивший кражу, является наркоманом (0,7%). Следовательно, лишь небольшая часть респондентов безапелляционно заявляют о необходимости наказуемости кражи у родственников (4,5%), что со всей очевидностью свидетельствует и о значительном уровне латентности такого рода краж.

Из этого можно сделать следующий вывод: обязывать сотрудников правоохранительных органов возбуждать уголовное преследование в случае выявления факта подобной кражи не имеет смысла, ибо реализация предписаний уголовного закона будет идти «вразрез» с интересами личности (потерпевших членов семьи преступника). Более того, нельзя исключать того варианта, что со стороны потерпевших будет иметь место явное или скрытое противодействие раскрытию и расследованию преступления, так как не вызывает сомнений факт отсутствия явного интереса к правовым формам и последствиям разрешения возникшего конфликта.

Таким образом, кража у родственников должна быть наказуема не иначе как по заявлению пострадавшей стороны (родственников преступника). И еще, принятие данного положения не следует считать своеобразной декриминализацией (или депенализацией) преступного деяния (в нашем случае – кражи у родственников). Здесь мы говорим о необходимости уважения интересов личности (в том числе, пострадавших от преступления) и создании действенного соответствующего правового механизма из реализации.

Сделанный вывод есть одно из концептуальных положений наказуемости кражи, совершенной членом семьи. На его основе мы можем и должны определить свое отношение к наказуемости иных форм хищения у родственников.

И здесь, прежде всего, коснемся некоторых наиболее общих вопросов, касающихся собственности (права собственности). По сути своей (правовой природе), собственность диспозитивна[4]. Поэтому и формы реализации права собственности и формы защиты такового (в том числе уголовно-правовыми средствами) должны, в первую очередь, зависеть от волеизъявления собственника. Еще раз заметим, что этот тезис вытекает из природы права собственности вообще.

Тем не менее, разрешение проблемы отнесения преступлений против собственности к разряду «частных» должно быть основано на факте существования различных видов собственности. В тех случаях, когда речь идет о частной собственности граждан, сама постановка проблемы вполне возможна. Этого, по нашему мнению, нельзя сказать о коллективной собственности граждан, собственности государственных или муниципальных организаций и учреждений, а равно собственности государства в целом. И еще необходимо указать, что объектом преступного посягательства должна быть исключительно частная собственность, а не иные законные интересы, например: физическая неприкосновенность личности; авторитет власти; правила о специальном обороте некоторых предметов (оружия, наркотических средств и т.п.); культурное наследие государства; безопасность интересов иных лиц и даже интересы борьбы с преступностью (например, предотвращение создания преступных групп) и т.п.

Исходя из этой посылки, можно выделить преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 161 УК РФ.

В данном случае требуется еще одно уточнение.

Законодатель определяет и допускает множество способов приобретения, обмена и распределения имущества (купля-продажа, дарение, наследство и т.п.), но лишь некоторые из них признает общественно опасными (общественно вредными) – различные формы хищения, причинения имущественного ущерба, противоправного уничтожения или повреждения имущества. Критерием опасности и противоправности таких способов является отсутствие согласия собственника на подобные действия в отношении его имущества.

Общественная опасность уголовно-наказуемых способов приобретения, обмена и распределения собственности формально определена строгостью санкций соответствующих статей УК – по указанным видам деяний, как правило, от двух до трех (четырех) лет лишения свободы. Все это свидетельство значительной общественной опасности данных преступлений.

Исходя из формальных требований закона (в частности, ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ) реализация уголовной ответственности за совершение данных деяний в определенной степени может зависеть от усмотрения частных лиц. Не смотря на наличие, казалось бы, позитивных законодательных положений, сущность их вызывает серьезные претензии с позиций законодательной техники.

Во-первых, в названных нормах (ст. 76 УК и ст. 25 УПК) речь идет исключительно о прекращении уголовного преследования в связи с примирением виновного и потерпевшего. Следовательно, и в соответствии со ст. 20 УПК РФ, возбуждение преследования по данной категории дел не зависит от волеизъявления пострадавшей стороны.

А это видится лишенным всякой логики. Так, если исходить из законного применения данных правовых предписаний, при обнаружении (выявлении) факта совершения кражи у родственника, необходимо первоначально возбудить уголовное преследование и только после возбуждения прекращать его в связи с примирением. Алогично.

Во-вторых, по сути своей ст. 25 УПК противоречит ст. 76 УК, хотя опять же с позиций правил законодательной техники определяющими должны быть положения материального (уголовного) закона, а никак не процессуального (хотя и более «нового»).

Вот две основные причины, свидетельствующие о несовершенстве позитивного и, более того, необходимого законодательного решения в исследуемой области. Выход из этой ситуации видится в следующем – в рамках института частного преследования на уровне уголовного закона (УК РФ) необходимо определить: право на возбуждение преследования, отказ от него и возможность примирения; принадлежность и преемственность этих правомочий; сроки обладания ими, а равно исчерпывающий перечень соответствующих преступлений (с обязательным указанием в нем на ч. 1 ст.

158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 161 УК РФ).

И еще, принятие этого положения и его отражение на уровне законодательства предполагает определение конкретного круга родственных связей. За основу предпочтительно взять отношения определенного законом круга родства – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (п. 4 ч. 1 ст. 5 УПК РФ). Возможность лишь частного уголовного преследования притововольного (противоправного) изъятия имущества лицом у своего близкого родственника будет служить одной из гарантий ограничения репрессивной силы государства.

Таким образом, основополагающими критериями отнесения кражи ( и хищения вообще) чужого имущества к категории «частного» выступают: исключительно частный характер посягательства на собственность и принцип ограничения вмешательства государства в сферу личных (семейных) отношений. Соответственно, к разряду хищений чужого имущества, преследование которых должно зависеть от субъективного усмотрения лица, относятся деяния, предусмотренные: ч. 1 ст.

158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 161 УК РФ, совершенные близким родственником (супругом, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и родными сестрами, дедушкой, бабушкой, внуками).

Литература

- См., например: Сумачев А.В. Институт частного преследования (уголовно-правовые аспекты) // Человек: преступление и наказание. Рязань: РИПЭ МВД России. 1997. № 2; Сумачев А.В. Пострадавший как субъект уголовного правоотношения: Учебное пособие. Тюмень, ТЮИ МВД России, 1999; Сумачев А.В. К вопросу о диспозитивности в уголовном праве / Сб. научн. трудов. Выпуск второй. М.: Академия права и управления, 2001; Сумачев А.В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве: Монография. М.: Издательская группа «Юрист», 2003; и др.

- См., например: Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробными изложениями начал русского уголовного законодательства. Часть Общая. Киев, 1891. С.689–690; Келина С.Г. Освобождение от уголовной ответственности как правовое последствие совершения преступления // Уголовное право: новые идеи. М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1994. С.72; Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). М.: Юристъ, 1999. С.57; Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. Спб.: «Наука», ООО «Изд-во «Альфа»», 2000. С.104; Дорошков В.В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. С.61; и др.

- Исследование проводилось в г. Москва, Владимирской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Для удобства исследования мы провели случайную выборку 1000 наиболее добросовестных респондентов, участвующих в анкетировании

- См., например: ст. 19 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 20 ноября 1864 г. (Российское законодательство Х–ХХ веков. В 9-ти томах. Т.8. М.: Юрид. лит., 1991. С.397).

- См., например: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. Спб.: «Наука», ООО «Изд-во «Альфа»», 2000. С.104.

Опубликовано: К вопросу об уголовной ответственности за кражу имущества у родственников // Омск: Омская академия МВД России, 2004.

Если информация, размещенная на сайте, оказалась вам полезна, не пропускайте новые публикации — подпишитесь на наши страницы:

А если информация, размещенная на нашем сайте оказалась вам полезна, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях.

Источник: advokatsidorov.ru

Что делать, если подросток ворует: 8 эффективных шагов

Существуют несколько способов, которыми подросток может воспользоваться, если начинает воровать: взять деньги из сумки родителей, украсть что-то из магазина или принести домой какие-то школьные вещи. В зависимости от того, насколько крупной является кража, ему могут угрожать проблемы с законом. Впрочем, даже если кража мелкая, подросток, который ворует, гарантированно сталкивается с чувством вины, стыда и смущения. То же переживают и его родители, когда ситуация перестает быть секретом. Вот шаги, которые можно предпринять, чтобы подросток перестал воровать снова и не оказался в неприятной ситуации.

Объясните последствия воровства

Итак, вы заметили, что ваш подросток берет деньги из вашего кошелька, или нашли у него украденное из магазина в рюкзаке. Если такое случилось впервые и ваш подросток прежде не совершал преступлений, первое, что вам стоит сделать, – сесть и обсудить, насколько важно уважать имущество других людей, а также то, что нарушение закона может привести к попаданию в тюрьму.

Не стоит преуменьшать серьезность ситуации или допускать, что кража – это вполне нормально, если тебя никто не заметил. Говорите четко и ясно, когда объясняете ситуацию, скажите, что последствия могут изменить всю жизнь человека. Используйте конкретные определения – воровство и кража. Напомните, что подросток может оказаться в тюрьме на несколько лет, в зависимости от степени серьезности проступка. Помните, что ситуация действительно критическая, так что игнорировать ее ни в коем случае нельзя.

Покажите последствия воровства

Еще один метод – не рассказывать, а показать конкретные примеры того, что может случиться, если ребенок будет пойман на воровстве. Если ваш подросток взял у вас деньги или какие-то вещи, некоторые родители рекомендуют вызвать полицию и устроить «притворный» арест, чтобы полицейский объяснил ребенку, какие могут быть последствия и как изменится вся его жизнь. Эта тактика может показаться экстремальной, кроме того, она подойдет только тогда, когда кража коснулась непосредственно вас, ведь тогда именно вы решаете, обращаться ли в полицию. Тем не менее есть и плюс – данный способ может настолько испугать подростка, что он никогда больше не захочет воровать. Обдумайте, уместен ли такой подход в вашей конкретной ситуации.

Придумайте наказание, которое предполагает позитивные действия

Не стоит наказывать ребенка физически или пытаться его пристыдить – это только вызовет гнев и дискомфорт. Сфокусируйтесь на том, чтобы наказание было связано с позитивными действиями. Это поможет подростку лучше осознать то, какой вред наносит воровство отношениям с окружающими, и начать лучше ценить честность. К примеру, если ребенок украл деньги из вашей сумки, пусть он вернет все украденное – он может подрабатывать или делать домашние дела, чтобы отработать эту сумму. Выполняя дополнительную работу по дому, проще осознать последствия совершенных действий, поэтому такой способ наказания оказывается очень действенным и при этом приносит пользу.

Спросите подростка, почему он решился на воровство

Постарайтесь разобраться, какая мотивация скрывается за поступком подростка. Возможно, дело в каких-то других проблемах или трудностях. Если вы знаете, что стало причиной такого поведения, вам проще предотвратить повторение неприятной ситуации. Подростки воруют по целому ряду причин. К примеру, дело может быть в желании вписаться в коллектив.

Ребенку хочется модный смартфон или стильные кроссовки, и единственный способ получить их – украсть из магазина или взять у кого-то деньги, чтобы совершить желанную покупку. Соответствие окружающим – это важное условие при взрослении, подростки нередко ощущают давление и потребность иметь те же вещи, что и у остальных, чтобы вписаться в их круг.

Еще одной причиной, толкающей на воровство, является потребность во внимании. Любое внимание от окружающих, даже откровенно негативное, может показаться лучшим выходом, чем полное его отсутствие. Подросток ворует, потому что знает: это вы точно не проигнорируете. Он пытается заставить вас заметить его. Стоит отметить и такую причину, как стеснение.

Презервативы, тампоны, тест на беременность, экстренная контрацепция – подобные предметы могут вызывать такую неловкость, что подростку кажется более подходящим выбором воровство. Это единственный выход, ведь попросить у кого-то на это деньги просто недопустимо, как кажется подростку. Наконец, некоторых подростков привлекает ощущение опасности.

Им нравится испытывать новые эмоции и принимать участие в рискованных действиях, они заинтересованы запретным и неправильным из чувства противоречия. В таком случае воровство может быть способом проверки границ: как далеко можно зайти безнаказанно? Если вы проигнорируете проступок подростка, проблема будет только обостряться.

Обеспечьте подростку альтернативные источники дохода

Если ваш подросток ворует потому, что не может позволить себе те же вещи, что и сверстники, попробуйте найти ему подработку. Это поможет ему стать ответственнее и научиться правильно обращаться с деньгами, а также обеспечит свободу, позволяющую покупать желаемое, а не воровать. Можете также порекомендовать ребенку создание собственного бюджета, чтобы он научился копить и умел обращаться с деньгами правильно. Такие навыки серьезно помогут ему в дальнейшей жизни.

Найдите ребенку дополнительные занятия

Поощряйте саморазвитие, пусть подросток расходует свою энергию на то, чтобы оттачивать свои навыки и способности продуктивно, к примеру, с помощью занятий каким-то спортом или участия в кружке по интересам. Это поможет ребенку наладить общение со сверстниками, у которых есть какие-то другие интересы кроме материальных ценностей и последних модных новинок.

Проводите с подростком больше времени

Если воровство – это попытка привлечь внимание, игнорировать ситуацию ни в коем случае нельзя. Постарайтесь на регулярной основе проводить время вместе с подростком, продемонстрируйте, что он вам не безразличен. Предложите ему заняться чем-нибудь вместе – выбирайте то, что действительно его заинтересует, к примеру, сходите на концерт его любимой группы.

Вы можете обсудить в такой ситуации неловкие вопросы и темы, которые вызывают дискомфорт. Убедите подростка, что стесняться нет никаких причин и что воровство не выход. Объясните, что к вам всегда можно обратиться за помощью и что презервативы и другие виды контрацепции это не то, из-за чего стоит начинать воровать.

Пообщайтесь с психологом

Если вы замечаете, что ваш подросток все равно не может перестать воровать, вероятно, вам следует обратиться за помощью к семейному психологу. Некоторые подростки совершают преступления из-за психологических проблем, при которых потребуется терапия, вместе с вами или на индивидуальном уровне.

Не позволяйте воровству превращаться в привычку, потому что это может привести к очень серьезным последствиям и разрушить моральные устои ребенка. Стоит также учитывать, что у некоторых подростков развивается клептомания, редкое компульсивное расстройство, при котором человек чувствует тревогу или напряжение перед преступлением, а после ощущает облегчение и радость. Если вы подозреваете, что у вашего подростка может быть именно такое расстройство, это следует обсудить с психотерапевтом. Самостоятельно решить проблему будет сложно.

Марина Илюшенко 21 мая, 2018

Статья закончилась. Вопросы остались?

Источник: fb.ru