Главным материалом для письма и изготовления рукописных книг на Руси до XIV в. был пергамен, который выделывали из кожи молодых ягнят, телят, коз и других животных. Пергамен фигурирует в самих текстах под названиями «кожа», «телятина», «харатья», «мех» и др. Технология изготовления пергамена сводилась к следующему: после тщательной промывки шкуру посыпали золой и поташом, потом очищали с двух сторон, растягивали на рамах и выравнивали пемзой. Самый тонкий и изящный пергамен получался из кожи молодых ягнят. Пергамен желтее и толще бумажного листа, в нем могут быть разрывы, зашитые нитками, и небольшие отверстия, появившиеся в процессе выделки кожи.

Кроме пергамена для письма на Руси использовали бересту, на которой процарапывали буквы костяными, металлическими или деревянными стержнями с острием на одном конце и лопаточкой на другом. Такие «писала» подвешивали к поясу и хранили в специальных кожаных чехлах.

Из книжной сокровищницы Древней Руси

Евангелист Марк. Миниатюра Остромирова Евангелия. 1056-57 гг.

На пергамене писали чернилами, которые делали из сажи, отвара ольховой или дубовой коры. Для чернил древних русских рукописей характерен бурый оттенок. Текст писали черными чернилами, оставляя пустые места для букв и строк, которые потом выполнялись другими красками.

Заголовки, инициалы, буквицы писали красной краской, отчего и происходит термин «красная строка», а также рубрика (от лат.ruber – красный). Это была киноварь оранжево–красного цвета, имеющая в составе ртуть, или сурик – красного цвета с желтоватым оттенком, содержащий свинец. Использовались и другие краски – желтая охра, лазурь, зеленая, черная, белая (свинцовые белила).

В особо роскошных изданиях применяли накладное золото и, значительно реже, серебро. Орудием письма служили перья – гусиные, лебединые и даже павлиньи. Перед началом писания листы разлиновывались линейкой и цепочкой в 1, 2 столбца. Книга составлялась из отдельных тетрадей. Каждая тетрадь – из четырех сложенных вместе листов.

Формат книги определялся долей листа: в лист, в пол-листа, в четверть листа. Причем, преобладали большие размеры. В парадных, торжественных изданиях пергамен или бумага специально окрашивались (тонировались), текст писался золотом или серебром.

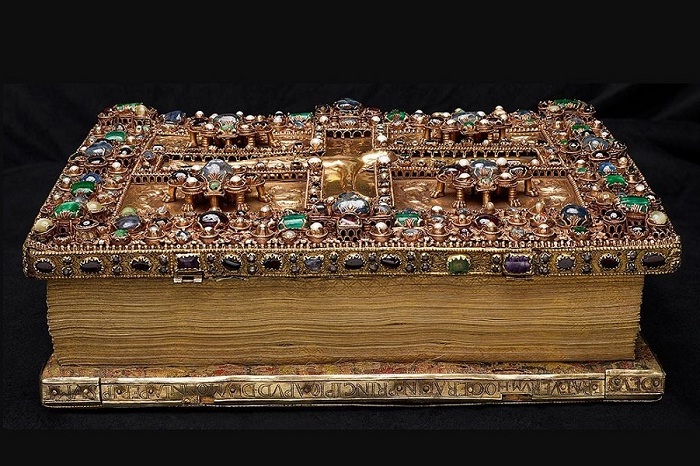

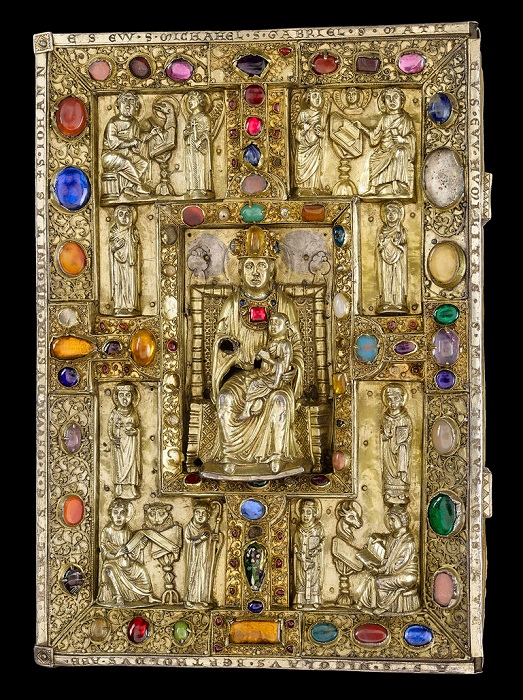

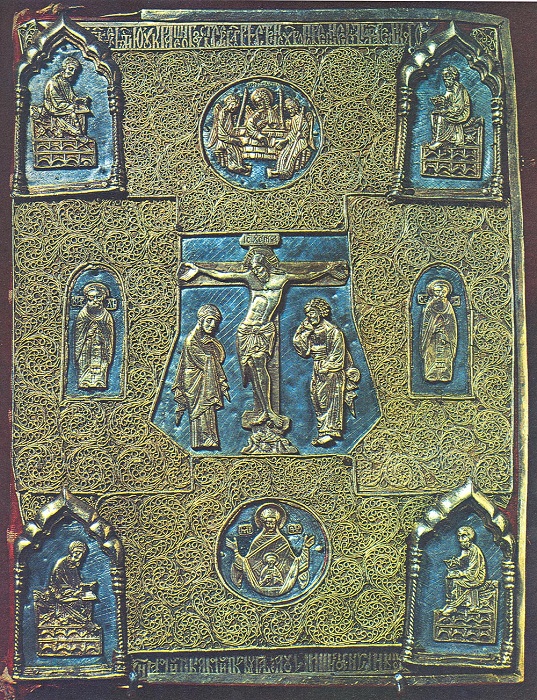

Все рукописные книги переплетались. Переплеты изготавливали из деревянных досок, которые обтягивались кожей, реже – парчой, бархатом, атласом и другими дорогими тканями. Для предохранения переплета от порчи и для украшения поверх кожи или ткани прикреплялись металлические бляхи – «жуки», угольники, средники.

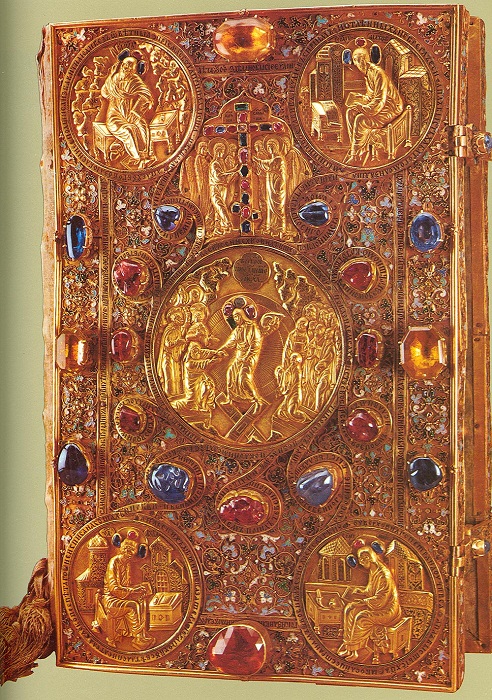

Переплеты некоторых дорогих и роскошных рукописей заключали в золотые и серебряные оклады, украшенные сканью, эмалями, драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом. Окладными переплетами снабжались преимущественно дорогие, роскошно оформленные подносные и вкладные книги, а также рукописи, предназначенные для использования во время богослужения, а обиходными переплетами – простые книги, применяемые в повседневной жизни. К первым русским точно датированным произведениям окладного искусства относится переплет Евангелия Кошки (1392– 1393), изготовленный из серебра и украшенный позолотой, литьем, сканью, эмалью, зернью, гравировкой (хранится в Российской государственной библиотеке в Москве). В великолепный серебряный оклад заключено Евангелие Симеона Гордого (середина XIV в.) На поверхности оклада закреплены девять серебряных пластинок с гравированными изображениями Распятия и предстоящих, херувимов и евангелистов.

Рукописные книги Древней Руси

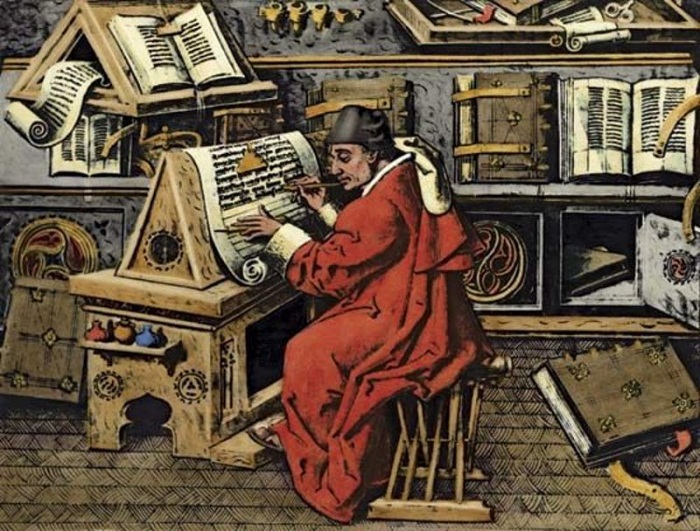

Рукописную книгу создавали несколько мастеров: писец, воспроизводивший основной текст; писец, воспроизводивший киноварью вязь, подстрочные и надстрочные записи, точки и другой текст, впоследствии прописывавшийся золотом; художник, рисовавший заставки и буквицы; живописец иконный – художник, рисовавший миниатюры; златописец – мастер, покрывавший золотом заставки и отдельные участки миниатюр; златокузнец, среброкузнец и сканный мастер – ювелиры, изготовлявшие драгоценный оклад книги.

В русских рукописных книгах сменилось три типа письма: устав, полуустав, скоропись. Устав – древнейшая форма кириллического письма, при которой каждая буква выписывалась очень тщательно, буквы по своим очертаниям приближались к квадратным. Каждая буква писалась отдельно, буквы были одного размера (прописные буквы не использовались), разделения текста на слова не было.

Сокращения и надстрочные знаки почти не применялись. Такое письмо характерно для русских рукописей XI–XIII в.ов. С середины XIV в. появляется более мелкий и округлый почерк – полуустав, которым писали более быстро и размашисто. В полууставе буквы не выписывались так тщательно, расстояния между буквами были неравными.

Появляются слитные буквы (лигатуры) и надстрочные знаки (титла), обозначающие сокращенные слова, а также знаки ударения по греческому образцу (силы). В «сокращенных» словах отдельные буквы, преимущественно гласные, пропускались, и слово покрывалось титлом. Например, вместо «челов.» писали «члк», вместо «государь» – «гдр».

В это же время в деловой переписке получает распространение скоропись, которая в XV в.е начинает вытеснять полуустав. Для скорописи характерно многообразное начертание одних и тех же букв, связанное написание соседних букв. Для ускорения письма использовалось сокращение слов, выноска букв над строкой.

Группы слов и словосочетаний разделялись точками, а начиная с XV в. – запятыми; на страницах крупноформатных книг (30х20 см и более) он располагался преимущественно в два столбца, а более мелких (например, 20х15 см) – в один. В XV в.е для названий рукописей использовался особый декоративный вид письма с орнаментальными украшениями – вязь. Изучение почерков и художественного оформления книг помогает датировать многие из них и установить место их возникновения. Этим, в частности, занимается палеография.

Кирилл и Мефодий создают азбуку и переводят на славянский язык Апостол и Евангелие. Миниатюра из Радзивилловской летописи. XIII век.

Страницы рукописных книг украшались сюжетными миниатюрами и орнаментами. Перед текстом главы или крупного раздела книги помещались орнаментальные или сюжетные заставки, а после текста – такие же, но меньшего размера концовки. Кроме того, украшения размещались и на полях страниц.

Особым видом декора были инициалы (от initium – начало) – украшенные заглавные буквы большого размера, начинающие текст книги, раздела, главы. Раскрашенные от руки иллюстрации в тексте или на отдельных листах получили название миниатюр от латинского слова minium – сурик, красная краска; miniatus значит «раскрашенный. Их выполняли вручную гуашью, акварелью или клеевыми красками.

Рукописи, украшенные миниатюрами, назывались «лицевыми». Уже древнейшие книги – Остромирово евангелие и Изборник Святослава (1073) – имели великолепно выполненные миниатюры. В первой это изображения трех евангелистов – Иоанна, Луки и Марка, а во второй – реалистическое изображение князя Святослава с семьей (первый русский портрет!) и многочисленные знаки Зодиака.

В XI–XII в. преобладал геометрический и растительный декор, на заставках и инициалах в орнамент вплетались изображения птиц, животных, людей. Фон таких заставок обычно делался золотым, преобладающими цветами являлись алый, синий и зеленый. По внешнему виду этот «византийский» орнамент напоминает перегородчатую эмаль.

По времени византийский орнамент совпадает с господством уставного письма, его примерами могут служить великолепные заставки и инициалы Остромирова евангелия, Изборника Святослава, а также более поздних рукописей, например Мстиславова евангелия (приблизительно 1115–1117 г.). ВXIII–XIV в.х рукописные книги украшали орнаментами из сложных переплетений ветвей, с вплетенным в них изображениями фантастических зверей и птиц – драконов, единорогов, грифонов и др. Инициалы нередко изображались в виде фигур людей: буква «М», например, в виде двух рыбаков, тянущих сеть, буква «Р» – в виде охотника, держащего зайца и проч. Золото в это время не применяется, преобладающие цвета – сочетание синего с зеленым. Примером могут служить инициалы знаменитого Евангелия Симеона Гордого (середина XIV в.).

В XV в. книги украшали плетеные орнаменты из геометрических фигур и орнаменты из стилизованных растительных элементов.

Евангелие. Москва.1571 г.

Для декора рукописных книг XVI–XVII в. характерен цветной или травной орнамент, состоящий из реалистических изображений трав и цветов (букеты в вазах, гирлянды и т. д.). Кроме того, На рубеже XV–XVI в. в русских рукописях формируется старопечатный орнамент, названный так по сходству с книжной гравюрой. В рукописных книгах такой орнамент появился еще до начала книгопечатания – это цветы и травы черные на белом фоне или белые на черном фоне.

Книги на Руси оформляли художники разного таланта и мастерства, иллюстрации нескольких Евангелий рубежа XIV–XV в. приписывают даже Феофану Греку и Андрею Рублеву, по крайней мере, их художественное влияние в этих миниатюрах присутствует. В конце XV в. на оформление книг оказала влияние школа Дионисия, а с именем его сына Феодосия Изографа связывают появление старопечатного орнамента.

Книги писали долго: «Яко радуется жених о невесте – тако радуется писец, видя последний лист», написано в послесловии к Евангелию 1164 г.а. Книги кончались послесловием, в котором писец просил читателя не осуждать его за ошибки. Многие приписки содержат наставления читателю. Во многих рукописных книгах сохранились также и приписки на полях, сделанные писцом или читателями.

Такие приписки содержат сведения о владельцах книг, покупателях, цене и проч., и даже об исторических событиях. Титульного листа русская рукописная книга не знала, его роль выполнял колофон (от греч. kolophon – завершение), или послесловие – текст на последней странице рукописи, содержащий название книги, сведения о ее авторе, имени заказчика и переписчика, месте и времени переписки и т.п.

Нередко в колофоне содержится и дата создания книги. Характерным элементом рукописной книги является кустод (от лат. custos, род. падеж custodis – страж) – условное обозначение порядкового номера книжной тетради кириллическими буквами, проставлявшимися на первой и последней ее страницах. Наличие кустода при отсутствии нумерации страниц в древнерусской книге давало возможность проверить полноту экземпляра при переплетении. В книгах XI–XVII в.ов для нумерации тетрадей (отдельные листы не нумеровались) использовалась буквенная система обозначения чисел, а начиная с XVIII в. – цифровая (нумероваться стали отдельные страницы). Тогда же кириллические цифры были заменены современными арабскими.

С появлением книгопечатания рукописные книги не исчезают – они продолжают создаваться в больших количествах до начала XVIII в., составляя вполне успешную конкуренцию печатной продукции. В ХIV в.е на Руси для изготовления книги начинает применяться бумага («Поучения» Исаака Сирина, 1380–1381), которая с XVI в. становится основным материалом для письма и изготовления книг в России.

Ее привозили из стран Европы и делали на русских «бумажных мельницах». Первые попытки завести свое бумажное производство в России относятся к середине XVI в., однако налаженное производство удалось создать лишь в середине XVIIстолетия. Для украшения рукописей в XVI–XVII в.х стали использовать большее количество цветов.

В XVII в.е получают распространение рукописные книги, начальные листы которых были гравированы на дереве или меди. Иногда в рукописи вставляли печатные заставки, вырезанные из книг, изданных типографским способом.

Со второй половины XVII в. получили распространение рукописи, украшенные барочным декором, с обилием орнаментов, содержащих изображения архитектурных и скульптурных элементов, пышных растительных мотивов и др. Рукописи богато расцвечивались киноварью и золотом. Гораздо более широкое распространение получили лицевые рукописи с миниатюрами. Над одной миниатюрой работает теперь не один художник, а несколько: знаменщик создает художественную композицию, золотописец обводит рисунок золотом, и т.д. В создании некоторых рукописей принимают участие лучшие царские изографы – Симон Ушаков, Григорий Благушин и др.

Источник: goodcoins.su

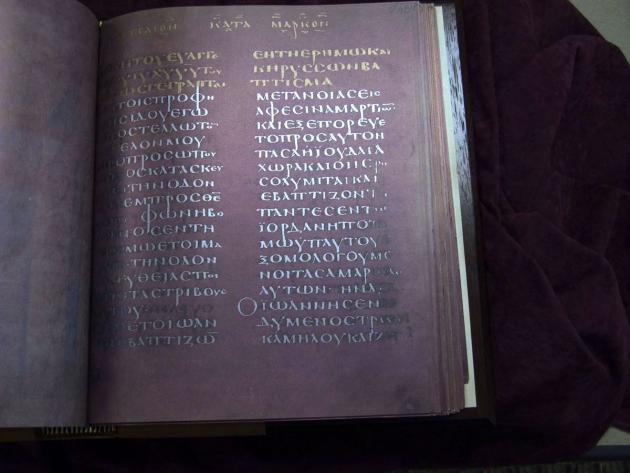

Пурпурные рукописи. Об уникальных памятниках книжного творчества

Черным по белому. Мы так привыкли к этому фразеологизму, что довольно непривычно было бы увидеть некий текст, написанный по другому принципу. И в самом деле – темные буквы на светлом фоне наиболее удобны для восприятия человеческим глазом. Потому издревле в древних рукописях — свитках и кодексах — этот принцип (писать темным по светлому) неуклонно соблюдался.

Но в христианскую эпоху появились особые рукописи с совершенно противоположным принципом. Об этих уникальных памятниках книжного творчества мы и расскажем.

Особое отношение христиан к Священному Писанию общеизвестно. Чтение же Евангелия практически с самых первых времен было частью христианского богослужения. Само богослужение со временем усложнялось, к нему добавлялись новые элементы. Особенно со времени легализации христианства в Римской империи — стала проявлять себя к большей пышности церковной службы.

Соответственно, и книги Священного Писания, которые использовались во время богослужений, стали всячески украшаться как снаружи, так и внутри. Снаружи кодексы священных книг заключались в роскошные оклады, которые украшались золотом, инкрустировались драгоценными камнями, чеканкой, эмалями и т.д. Внутри же – сам текст сопровождался цветными иллюстрациями и заставками, которые могли выполняться очень дорогими красками, а также — украшаться сусальным золотом и серебром.

Искусство книжной иллюстрации в христианскую эпоху достигло высочайшего уровня. Эстетические вкусы эпохи поздней Римской империи, ранней Византии и варварских королевств, образовавшихся на руинах Западной Римской империи, требовали, чтобы наиболее значимые и сакральные предметы были выполнены из самых ценных материалов. Христиане, жившие в эпоху послеязыческих гонений, хотели, казалось бы, отдать самое дорогое Богу. Тогда и возник такой феномен, как пурпурные рукописи.

«Серебряный кодекс». VI век. Библия на готском языке. Швеция. Уппсала. Университетская библиотека

Пурпурная краска издревле была одной из самых дорогих, ее добывали из раковин моллюсков иглянок. Эта краска, без преувеличения, ценилась на вес золота. Ведь для того, чтобы приготовить всего лишь 200 грамм пурпурного пигмента, требовалось добыть около 30 тысяч раковин.

Пергаментные листы, окрашенные пурпуром, и буквы, писанные золотом, — кажется, придумать что-либо более дорогое и роскошное трудно. Потому довольно часто можно видеть книги, где пурпурные листы составляют только часть кодекса. Но эта роскошь, если она шла вразрез с делами милосердия, осуждалась христианскими публицистами. Так, блаженный Иероним Стридонский в своем послании к Евстохии «О хранении девства», написанном в 384 году, говорит: «Окрашен в пурпур пергамент, блестит в буквах золото, переплет отделан драгоценными каменьями — а за дверями умирает обнаженный Христос». Интересно, что это негативное упоминание пурпурных рукописей является и самым первым упоминанием о них в литературе.

Евангелиарий. IX век. Германия. Мюнхен. Баварская национальная библиотека

Впрочем, пурпур и золото были не просто дорогими материалами, они несли определенную символику. В VIII веке монах-переписчик Годескальк, выполнивший по заказу западного императора Карла Великого экземпляр Евангелия, писанного золотом и серебром по пурпуру, написал стихотворное введение к своему труду:

Фоны пурпурные здесь письмена золотые покрыли;

Алою кровью гремящего царство открыто небес;

Радости райские нам звёздный чертог обещает;

В ярком сиянье торжественно слово Господне блестит.

Божьи заветы, одетые алыми розы цветами,

Нас сопричастными делают таинству крови Его.

В светлых же золота искрах и нежном серебряном блеске

К нам нисходит таинственно белое девство небес…

(перевод О. А. Добиаш-Рождественской из ее книги: «История письма в средние века». — М., 1936)

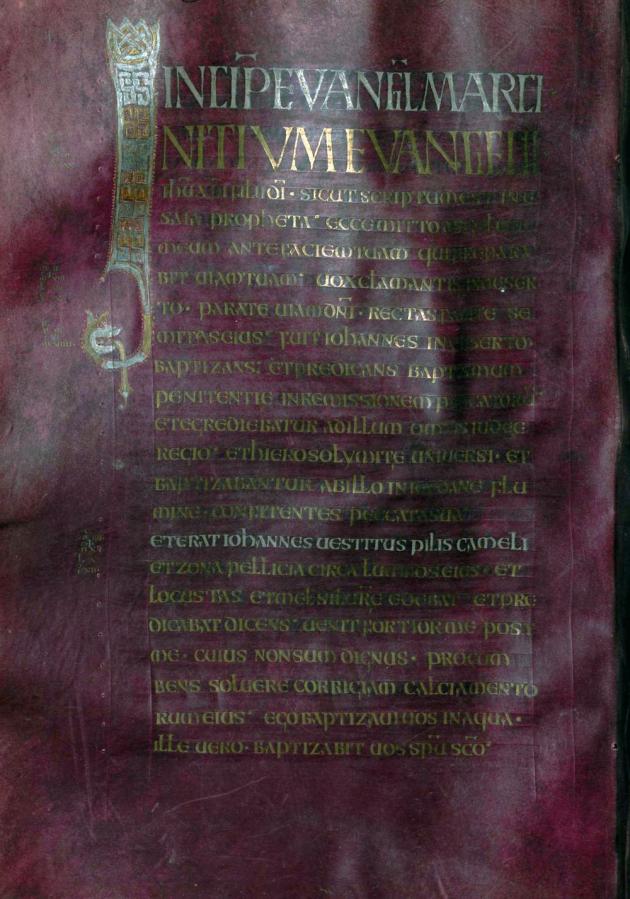

Евангеларий Годескалька. VIII век. Франция. Париж. Национальная библиотека

Другой лист той же рукописи

Но пурпур — это ещё и императорский цвет. Потому вполне логично увидеть этот цвет в оформлении заповедей Царя Небесного. А нужно отметить, что рукописи на пурпурном пергаменте использовались исключительно для оформления особых императорских грамот либо для книг Священного Писания.

Евангелие от Марка. IX век. Франция. Эпиналь. Муниципальная библиотека

До нашего времени дошло примерно 25 экземпляров пурпурных рукописей, они были изготовлены в период между VIII и X веками. Об изготовлении подобных манускриптов в более поздние эпохи мы не имеем сведений. Однако существует в коллекции Синайского монастыря св. Екатерины икона Христа-Вседержителя, датируемая XIII веком, на которой Спаситель держит раскрытое Евангелие, со словами из Евангелия от Иоанна: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин 8:12). И это Евангелие (крайне редкий случай в иконографии) изображено именно с пурпурными страницами и золотыми буквами.

Конечно, многие из них сохранились в поврежденном состоянии, краски кое-где выцвели, что, тем не менее, не мешает по достоинству оценить эти произведения христианского искусства.

Четвероевангелие. IX век. Франция. Париж. Национальная Библиотека Франции

Евангелиарий Императора Карла II Лысого. IX век.Франция. Париж. Национальная Библиотека Франции

Дмитрий Марченко

Источник: pravlife.org

Как выглядят самые роскошные средневековые рукописи

Искусство и вера: Великолепные «одежды» средневековых книг

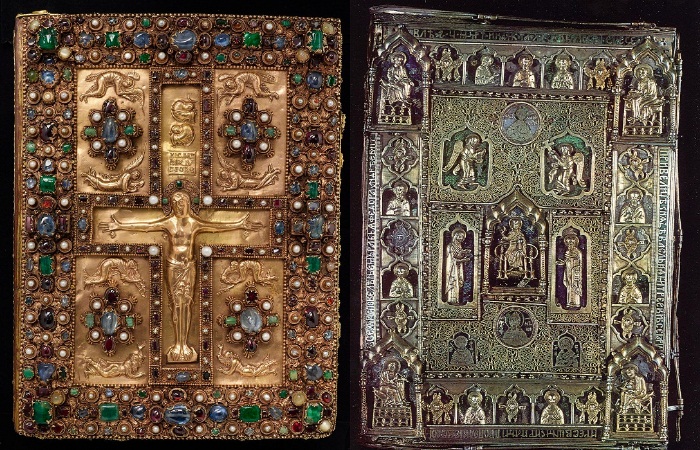

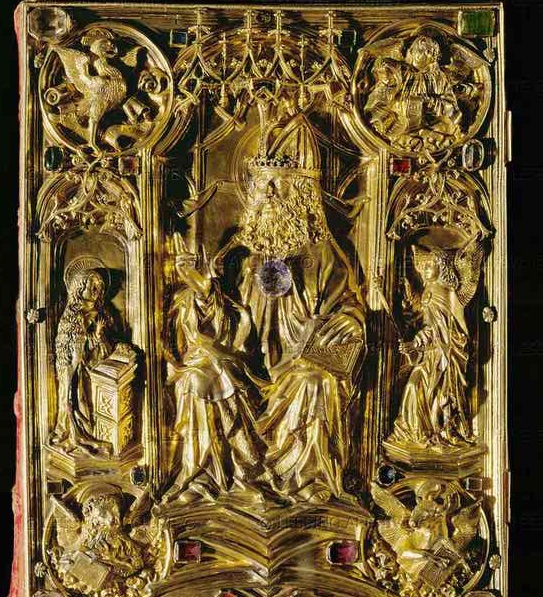

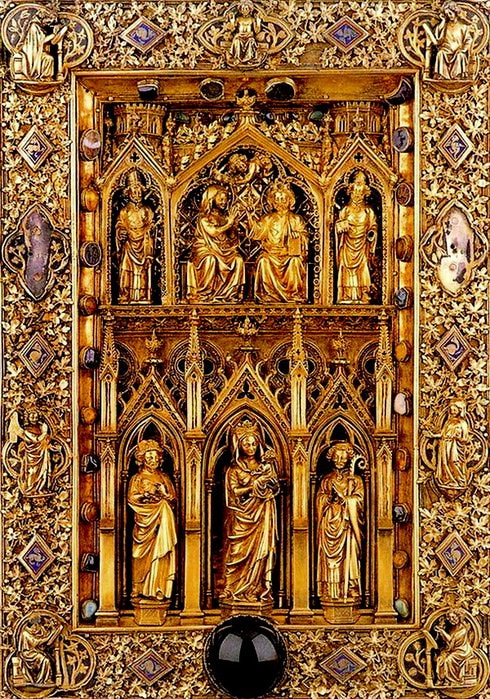

Рукописные книги Средневековья (манускрипты) несли в себе не только духовное наполнение, но являлись также и предметами роскоши, свидетельствующими о высоком статусе их владельцев. На обложках многих средневековых рукописей можно увидеть настоящие художественные сокровища: изображения фантастических зверей, кроликов с мечами и оседланных улиток. Но есть и редкие экземпляры, украшенные бриллиантами, жемчугом, изумрудами и драгоценными металлами – и они великолепны.

Средние Века проходили в Западной Европе под знаком безусловного доминирования церкви во всех сферах жизни. Книги были также преимущественно богослужебного содержания. Их роскошный переплёт украшали такие дорогие материалы, как слоновая кость, эмаль, редкие ткани, драгоценные металлы и камни.

На создание даже одной книги уходило очень много времени. Для этой работы при монастырях были оборудованы специальные мастерские – скриптории. Поначалу всю кропотливую работу выполняли сами монахи, но впоследствии стали нанимать специальных мастеров – скрипторов (переписчиков).

В скриптории

Для наиболее ценных рукописей создавали и роскошные переплеты. Много мастеров трудилось над ними — ювелиры, чеканщики, резчики, эмальеры.

Евангелия из Линдау

Евангелия из Линдау

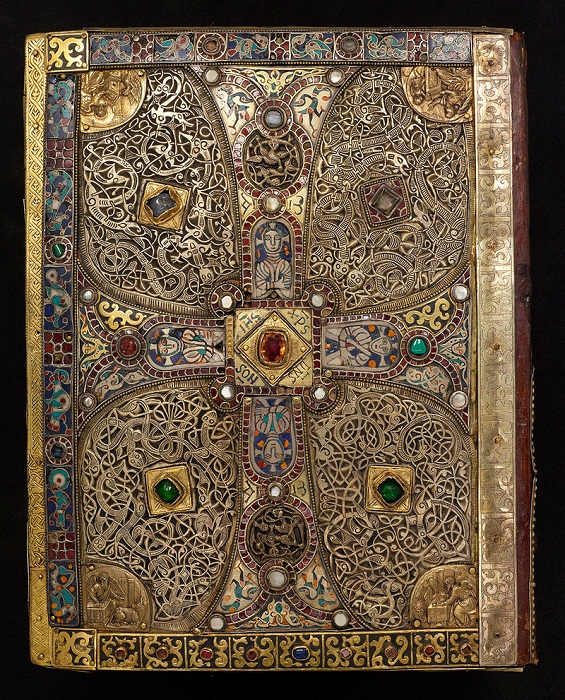

Оклад книги редко рассматривается, как произведение искусства, но до нас дошло не так много окладов средневековых книг, поэтому столь хорошо сохранившийся экземпляр – это нечто особенное. Рукопись, названная так в честь Аббатства Линдау, находящегося в Германии, содержит тексты четырех Евангелий — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Большое смысловое значение несет и оклад. При его создании предполагалось, что даже сам оклад должен вызывать у христиан трепет и благоговение. Эту святую книгу выставляли в алтаре, с ней совершали и Крестный ход, как с иконой.

Создавалась она на протяжении очень длительного периода. Отдельные ее части были сделаны в разное время и в разных местах. Установлено, что задняя крышка оклада была изготовлена недалеко от Зальцбурга (Австрия) в период с 750 г. по 800 г. во времена епископа Virgilius.

Задняя обложка евангелия из Линдау (Lindau Gospels). Австрия 8 век

Основной ее декоративный мотив — крест, расширяющийся на концах. Обложка из позолоченного серебра украшена топазом и гранатами. В углах прикреплены 4 медальона 1594 года с изображениями евангелистов.

Передняя обложка была выполнена почти сто лет спустя (приблизительно 870–880 гг.), сама рукопись – еще позже (880–890 гг.). Впоследствии внутренние поверхности книги были обшиты драгоценными шелками из Византия и Ближнего Востока.

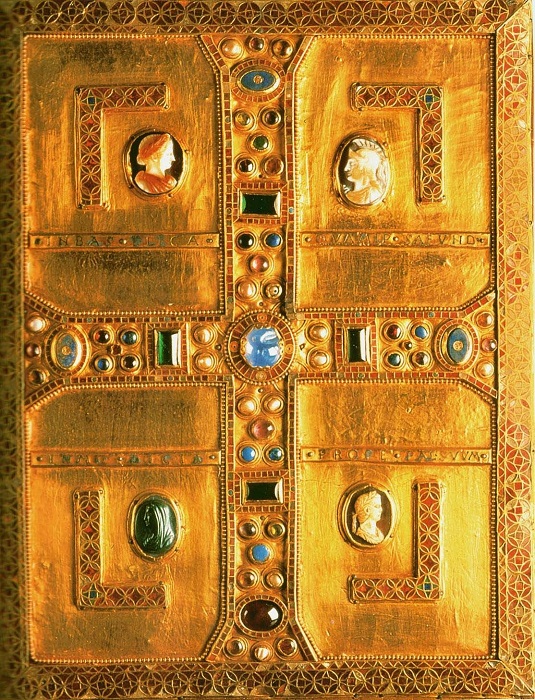

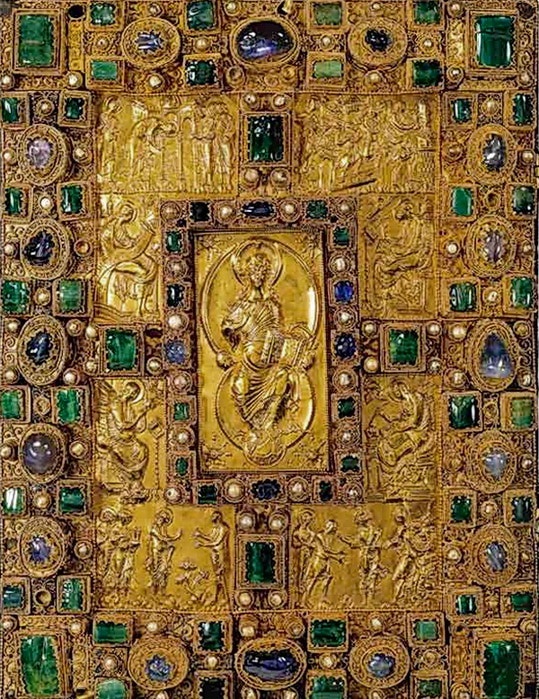

Оклад переплета Евангелия из Линдау. Ок. 870 г. Золото и драгоценные камни. 34,9 х 26,7 см. Библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

Интересно, что здесь в сцене распятия Христос совсем не выглядит страдающим от боли. Кажется, будто он просто стоит с распростертыми руками. Тем самым подчеркивается его божественная природа. Здесь он – триумфатор, а страдающий Христос появится позже.

Золотую поверхность переплета украшают полудрагоценные камни, собранные в отдельные группы. При этом камни слегка приподняты над поверхностью и закреплены на специальных лапках. Это сделано намеренно, с той целью, чтобы под них тоже мог проникать свет, усиливая тем самым блеск этих камней.

Фрагмент оклада переплета Евангелия из Линдау

Старинные оклады периода Раннего Средневековья

Из немногих сохранившихся переплетов Раннего Средневековья самым древним считается переплет Евангелия королевы Лангобардского королевства Теоделинды, датируемый седьмым веком.

Евангелие лангобардской королевы Теоделинды. Начало 7 века

Хранится этот уникальный переплет в Италии, в соборе города Монца в Ломбардии. Для его украшения наряду с листовым золотом и драгоценными камнями уже были использованы и перегородчатые византийские эмали.

Imperial Book of Gospels (Reichsevangeliar), Aachen, Germany, 8 век

Codex Millenarius 777год

Кроме того, широкую популярность в качестве украшения переплетов получила и слоновая кость, из которой делали специальные резные накладки.

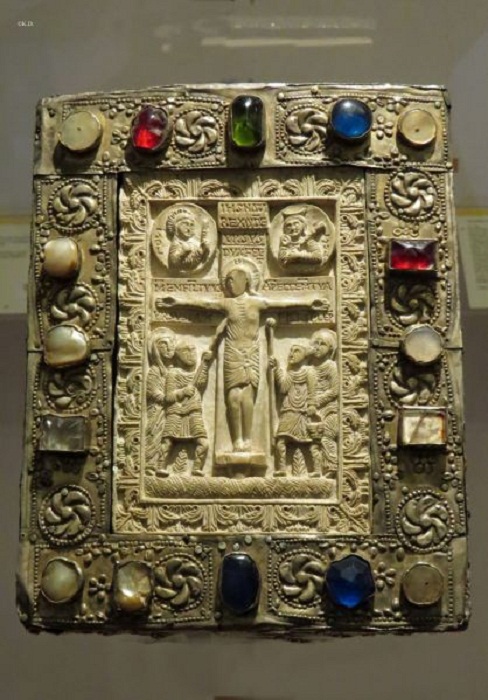

«Pax» Герцога Урсу 752 год, Музей христианства в Чивидале

Первоначально это уникальное произведение ювелирного лангобардского искусства представляло собой крышку переплета, заключенную в рамку из позолоченного серебра и украшенную шестнадцатью драгоценными камнями. В центре ее – резная накладка из слоновой кости со сценой распятия. Называется этот переплет «Pax», поскольку его использовали во время литургии — выносили к верующим для поцелуя.

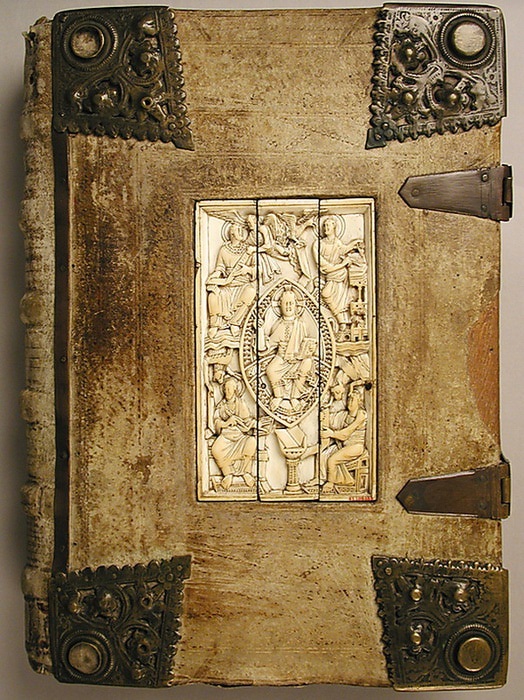

Ирландский религ. манускрипт 750 г.

Ирландский религ.манускрипт 750 г. Вид сбоку

Codex Aureus of St. Emmeram, 870г.

Christ in Majesty and the Four Evangelists, 11 век, Германия, слоновая кость.

Christ in Majesty and the Four Evangelists, 11 век, Германия, слоновая кость.

Gospel book. Южная Италия, 1000-1050 гг.

Серебряная-позолоченная обложка со слоновой костью, Сакраментарий из Фронтале, 1050

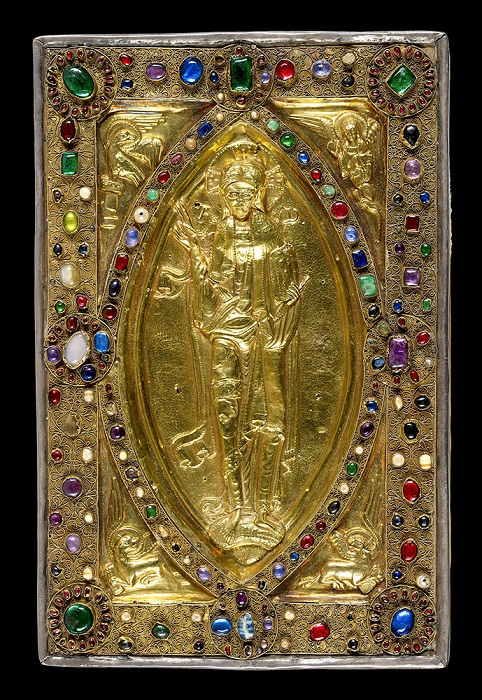

Ювелирное покрытие с серебряными позолоченными фигурами Христа и четырех евангелистов. Последняя треть одиннадцатого века

Ювелирная обложка с литой фигурой Христа на серебряном и золотом фоне с драгоценными камнями. Последняя треть одиннадцатого века. Для Джудит Фландрии

Старинные оклады периода Высокого или Классического Средневековья

12век, Париж, Лувр

12век, Париж, Лувр

Драгоценный покров, Бертольдский сакраментарий , ок. 1215 г.

Evangeliary by Hugo d’Oignies, 1228-1230гг.

St. Paul, Lavanttal, Carinthia. 1260г

Старинные оклады Древней Руси

Одним из ранних примером окладного искусства на Руси является серебряный переплет «Евангелия Федора Кошки» 1392 года, очень богато украшенный. При этом использованы самые разные техники – позолота, гравировка, литье, скань, зернь…

Переплет «Евангелия Федора Кошки» (1392 год)

Главными фигурами на этом окладе являются Спас, Богоматерь и святитель Иоанн Златоуст. Над ними выгравировано изображение Спаса Эммануила, снизу — пророка Ильи, а также Федора Стратилата с мученицей Василисой. В углах — фигуры евангелистов: Иоанн с раскрытой книгой, Матфей с пергаментом, Лука с пером, и внизу справа — Марк, он пишет.

Оклад Христофорова Евангелия. 1448. Серебро, литье, чеканка, гравировка, скань, чернь

Евангелие напрестольное и детали. Рукописное на бумаге, в золотом окладе, украшенном чеканкой, эмалью по скани, чернью, драгоценными камнями и жемчугом. Мастерские Московского Кремля. 1571 год

На некоторые уникальные оклады можно полюбоваться в Оружейной палате и в Патриаршей ризнице.

Огромный интерес вызывают сегодня и 8 самых дорогих антикварных вещей, проданных на аукционе . Это настоящие реликвии.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru