Человек неотделим от среды, в которой он существует. Ведь мы — это не только наши мысли и воспоминания. Это ещё и наш дом, наше село или город, наша одежда.

Безусловно, раньше одежда имела другое, более весомое, значение в жизни человека. Костюм был не просто средством для защиты от холода или от жары. «По одёжке встречали» — считывали информацию о происхождении человека, о его семейном положении, его социальном статусе. По сути, одежда была частью человеческой личности. И сегодня мы спросили Вячеслава Печняка, этнолога, научного сотрудника Музея истории Екатеринбурга, о чём может рассказать народный костюм.

Вячеслав Печняк

Вячеслав Печняк. Этнограф, этнолог и научный сотрудник музея истории Екатеринбурга. Окончил исторический факультет УрГУ, кафедра этнологии и археологии, аспирантуру Института истории и археологии УрО РАН по направлению «этнология, этнография и антропология»

Древнее оружие скифов.

Наследие — это не только документы, письма и фотографии. Это ещё и вещи, которые достаются от бабушек и дедушек. А если сохранился костюм прошлого века, то это ещё и источник информации. Скажите, правда ли народные костюмы способны многое рассказать?

Да, конечно. Костюм может многое рассказать о носителе — прежде всего о человеке как о субъекте внутри культурного поля. Не зря в заговорах нечисть может представляться как женщина с распущенными волосами или как распоясанный мужчина.

По костюму можно определить, что человек относится к той или иной социальной группе. Даже сам материал, из которого он сделан, многое объясняет о его владельце. Прежде всего, какой у него был достаток.

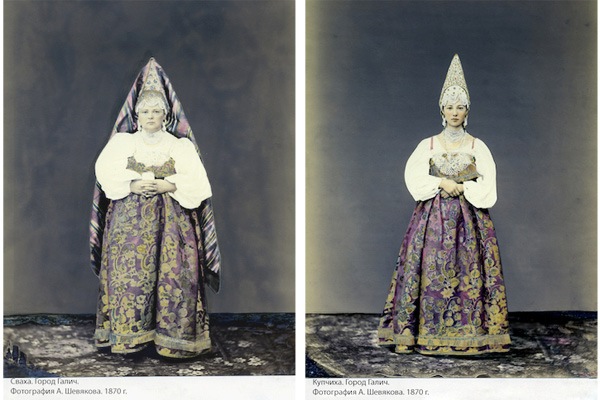

Говоря о русском народном костюме, обычно вспоминают кокошник. Но на самом деле женских головных уборов было гораздо больше, не так ли? О чём они могут рассказать?

На церковнославянском «кокош» — это «курица», а «кокошник», соответственно, — «куриный гребень». Кокошником могли называть разные по типу головные уборы.

Чаще всего мы видим однорогий тип кокошника. От местности к местности кокошником могли называть женские головные уборы разных видов, например, сложносоставной головной убор. В этом, кстати, и состоит сложность для исследователей. Поэтому учёные разделяют их по типажу — открытые-закрытые, однорогие-двурогие и так далее. Их существует огромное количество.

А что может рассказать головной убор о своей владелице?

Головной убор говорит о самом главном – замужем или нет. Например, уборы с открытым темечком, из-под которых спускалась коса, — это девичьи головные уборы. Значит, хозяйка не замужем. А вот закрытые на затылочной части уборы с собранными под них волосами говорят о том, что женщина замужем.

Почему историчные доспехи лучше?

Отдельно хочется поговорить об украшениях — о вышивке, рисунках, кружеве. Иногда именно эти детали несли основную смысловую нагрузку. Как расшифровываются эти «послания»?

Пожалуй, это самая большая ошибка, к которой приучили нас семантисты. Давайте вспомним, что семантика — это наука о скрытых смыслах. Так вот, в конце XX века исследователи неверно интерпретировали орнаменты на костюмах. Они наполняли их смыслами, которые на самом деле там отсутствовали.

Орнамент следует рассматривать в контексте целого костюма, изобразительные мотивы – вместе со всем орнаментом.

Особенно много «смыслов» в орнаментах удалось установить на русских юге и севере. Это земледельческие районы, поэтому смыслы орнаментов там сохранялись довольно долго (в отличие от промышленного Урала, например), названия были ассоциативными. Носили одежду с такими орнаментами, как «солнце», «гребёнка», «косинога», «полсонца» и так далее.

По аналогичному принципу называют орнаменты не только русские. Я на протяжении десяти лет изучал манси 1 Свердловской области. Их орнаменты также имеют весьма простые названия – «березовая ветка», «лисье колено», «болотная кочка», «оленьи рога». Чтобы понять смысл их орнаментов, мне пришлось углубиться в мансийскую мифологию.

В их представлениях мир делится на верхний (обиталище богов и верхних духов), средний (там живут люди и великаны) и нижний (где живут духи нижнего мира и мертвые). Берёзовая веточка в орнаментах означает, что род человека общается с духами верхнего мира и пользуется их покровительством. А вот щучий зуб или лисья лапа — это уже люди, имеющие дело с нижним миром.

1 Манси – коренной малочисленный народ западной сибири. Относятся к угорской ветви уральской языковой семьи. Основные занятия – охота и таежное оленеводство.

А мужские и женские орнаменты как-то отличаются?

Интересно, что в белгородском костюме у русских мужские и женские рубахи кроятся одинаково. Однако, они отличаются орнаментом. Женский орнамент — это гребенчатая волна. А у мужчин на рубахах — «мужички и бабочки». И все орнаменты чаще всего имеют прямое значение.

Так как же можно понять значение того или иного орнамента?

Определить значение орнаментов довольно сложно. Особенно с русским севером и Уралом, где часть смыслов в принципе утрачена. А вот на юге ткачеством и рукоделием занимались продолжительное время. Поэтому до нас дошло много информации.

Даже расположение орнамента и техника его вышивания на костюме играют большую роль. Если мы говорим о глади, то это реалистичные орнаменты, например, цветы. В Каменском районе Свердловской области, например, мужской орнамент — это виноград. А у девушек это калинка, которая вышивалась крестом на фартуках и рубахах в горнозаводской зоне Южного Урала.

Это ясно даже из их местных свадебных напевов «Виноград со ягодой солучаются» — то есть юноша с девушкой сходились. Всё основано на асоциациях и понятно.

То есть учёные пытались найти сложные скрытые смыслы там, где их нет? И всё на самом деле проще?

Если возвращаться к поиску смыслов и значений орнаментов, то в учёных кругах был довольно интересный случай. Известный исследователь Среднего Урала Евгений Пестерев, будучи в экспедиции в Алапаевском районе Свердловской области, рассматривал полотенце с вышитыми женскими фигурами с опущенными руками. Согласно Б. А. Рыбакову, это берегини – славянские божества, вызывающие дождь. Но как только исследователь спросил у бабушки значение этого орнамента, он получил неожиданный ответ: «А это, мил, солдатики».

Этот пример ярко показывает нам, как учёные могут неверно определить значение того или иного орнамента. Ведь крестьянину не могли прийти в голову сложные смысловые конструкции, поэтому все орнаменты имеют прямое значение и ассоциативное название.

Говоря о женском русском народном костюме, мы обычно представляем себе сарафан, рубаху, передник. Но действительно ли именно так одевались русские крестьянки? Или костюмы отличались в зависимости от регионов?

Конечно, отличались. «Русский народный костюм» — довольно спорная формулировка, ведь на территории России существует 24 этнографические группы русских. Все костюмы принципиально друг от друга отличаются.

Например, на русском севере женский костюм — это сарафанный комплекс: рубаха и сарафан. А на юге это рубаха, поверх которой надевался кусок ткани под названием панёва, отсюда и название этого комплекса – панёвный. Это два совершенно разных типа костюма.

Также нельзя забывать о том, что существует и стилизованный костюм. Когда в конце XIX века пытались создать национальный образ России, родился образ богатой русской женщины в пышном сарафане и кокошнике. Но крестьянки в зависимости от регионов одевались по-разному. Существовали разные типы сарафанов: глухие, прямые, косоклинные, круглые, да и носились они по разным случаям. Даже в одном регионе могло существовать несколько типов костюма.

Во многих странах надевают народные костюмы на праздники. Например, я сама видела, как в деревушке в Австрии жители на праздник надели традиционную одежду и отправились в церковь. И это выглядело совершенно естественно и органично. Почему в России не носят национальные костюмы в обычной жизни? Ведь это, наверное, удобно, не говоря уже о том, что это очень красиво?

Да, я согласен. Любой традиционный костюм несёт в себе заряд эстетики. Однако важно понимать, что национальные костюмы никто нигде не носит, ведь это некий сценический образ. Всё-таки в Европе носят этнические костюмы, относящиеся к конкретным деревням.

В той же Австрии, которую Вы упомянули, есть специальные магазинчики, где можно купить традиционные костюмы разного вида. Можно выбрать костюм какой-то определённой местности, и это будет стоить очень дорого. А вот стилизованный костюм уже дешевле, по нему будет легко определить, что Вы вообще австриец, а не житель конкретной деревни. У них есть спрос и предложение.

Кстати, даже в Германии, Норвегии и Англии на городские праздники люди выходят в своих традиционных этнических костюмах. И это считается нормальным. И да, выглядит это органично, как Вы сказали, потому что такой костюм шьётся индивидуально. Используют особые этнические цвета и орнаменты. Тем он и отличается от сценического национального костюма, который однообразен.

Да и создан для того, чтобы его узнавали другие национальные группы.

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках – Nasledie.digital. Здесь мы рассказываем:

о ярких событиях каждого дня

о том, как пишут историю и сохраняют память о людях

о родовых древах и фамильных гербах

о биографиях выдающихся людей

о мемуарах и летописях

Вот если бы у нас, в Екатеринбурге, люди на день города выходили в своих семейных этнических костюмах, это было бы круто.

Получается, что у нас в стране не принято носить этнические костюмы? Обидно.

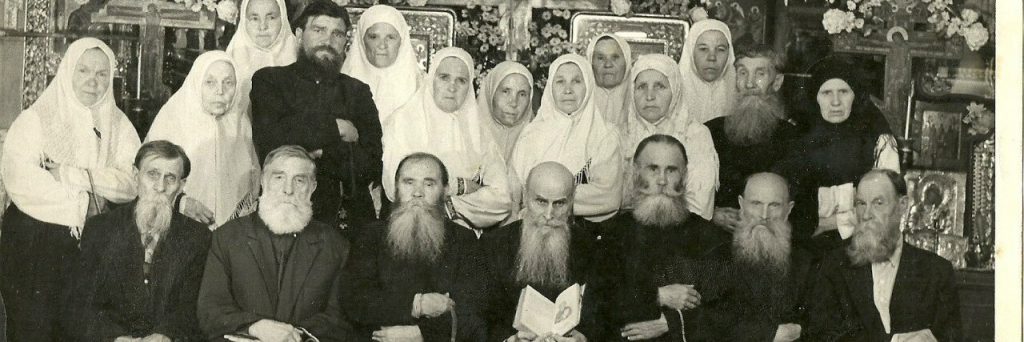

Пожалуй, единственные русские, которые носят этнические костюмы, — это старообрядцы. Потому что эта одежда используется в качестве обрядовой. Так и называется – «моленная одежда», её надевают на богослужение. У женщин это косоклинный сарафан и платок. А мужчины надевают косоворотку и кафтаны. Как дресс-код в старообрядческой церкви.

Это интересный пример, как сохранилась традиция костюма в конфессиональной группе.

А можно ли в Екатеринбурге познакомиться в живую с этнической одеждой?

Да, конечно, культурное объединение ФолкЪ-ТолкЪ как раз осуществляет проект «Эстетика традиционного Урала: народный костюм и цифровое общество», посвященный традиционному и историческому костюму низовых сословий Урала. Осуществляется проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в него входят показы, выпуск издания и календарей, а также съемка художественных и документальных мини-фильмов, посвященных костюму русского населения среднего Урала

Как вы считаете, стоит ли хранить старую бабушкину одежду, чтобы передать память будущим поколениям?

Да, безусловно, нужно сохранять старую одежду. Любое нематериальное культурное наследие сохраняется в материальной оболочке. Представьте, вы будете рассказывать своим детям, что бабушка носила сарафаны. Дети будут представлять тот самый сценический сарафан. И тут вы достаёте из сундука сарафан, особенный и аутентичный. Дети прикоснутся к особенному бабушкиному наследию.

Так и будет сохраняться родовая память (в хорошем смысле этих слов), ребёнок будет осознавать особую связь со своей семьей. Это ведь очень важная опора для современного человека. Именно поэтому стоит сохранять подобное наследство.

Да, тем более, что старинная одежда так разительно отличалась от современного ширпотреба. Кажется, раньше шили на века!

Да, это ведь не одежда из масс-маркета — сезонная и на пару раз. Традиционная одежда создавалась на всю жизнь. Это фактически вечная одежда. Сейчас всё выстроено на маркетинге, специально некачественная одежда нужна для того, чтобы мы скупали всё больше и больше.

А сарафаны, кафтаны, по сути – вечные. Даже экологи удивляются, что одежде может быть больше ста лет.

А может быть, сегодня уже можно просто сохранять цифровой образ старых вещей?

Это тоже нелишнее, вдруг с вещью что-то случится. Иметь личный семейный архив необходимо. Так что нужно и вещи правильно хранить, и делать фотографии. Чтобы наши потомки знали, что у них есть основа. И когда-то существовали такие прекрасные костюмы

Источник: nasledie.digital

5. Культура и быт

Одежда славян шилась из шерстяных, льняных или конопляных тканей домашней выделки. Она отличалась свободным покроем и представляла собой длинную рубаху со штанами у мужчин или с юбкой у женщин. Дети, как правило, носили только рубахи. По вороту, рукавам и подолу одежда часто украшалась вышивкой цветными нитями , которая имела помимо эстетической ещё и ритуальную, чаще всего оберегающую функцию.

Рис. (1). Славянская вышивка

Посуда изготавливалась из глины или дерева . Металлическая являлась предметом роскоши, и позволить её себе могли только знатные или богатые люди.

А вот металлические украшения , в том числе из серебра, были широко распространены. Исследование одного из типов женских украшений — височных колец — сыграло особую роль в изучении славянских племён.

Височные кольца — это особый тип украшений , характерный для рубежа (I)–(II) тысячелетия. Они крепились к женскому головному убору . Археологи заметили, что в определённой местности встречаются кольца только одного типа. На карту нанесли зоны распространения разных типов колец, а затем сопоставили с известными по письменным источникам территориями племенных союзов. И эти ареалы совпали!

Теперь можно с уверенностью утверждать, что там, где найдены кольца с тремя бусинами, жили дреговичи, там, где с семью лучами — радимичи, спиральные — северяне и т. д.

Рис. (2). Курган вятичей

Чаще всего украшения, оружие и предметы быта сохраняются в погребальных памятниках. Своих мёртвых славяне сжигали, а затем захоранивали то, что осталось, в курганах вместе с немногочисленным инвентарём.

Итак, восточные славяне обладали самобытной материальной культурой, элементы которой легко узнаваемы и в наши дни.

Источник: www.yaklass.ru

Русские народные промыслы и одежда людей в старину (ГДЗ)

Русские народные промыслы — один из видов народного творчества. Это различные предметы, искусно сделанные руками мастеров-ремесленников.

Издавна мастера делали самобытные художественные вещи: расписные шкатулки и посуду, тонкие кружева, яркие игрушки, плетеные корзины и многое другое.

Среди самых известных народных промыслов:

дымковская игрушка;

палехская роспись;

хохлома;

гжель;

вологодское кружево.

Каждое изделие выполнено вручную с применением художественных способов изготовления и украшения. Мастера бережно хранят и передают секреты изготовления этих вещей из поколения в поколение.

Произведения народных умельцев справедливо относят к народному творчеству. В них отражаются традиции, культура и самобытность русского народа.

Знаешь ли ты, как одевались русские люди в старину? Рассмотри рисунки. Как называется одежда? Найди дополнительную информацию в энциклопедии или справочнике.

По одежде можно было определить, какое положение человека, его род занятий. Одежда богатых и знатных людей — князей, бояр, купцов, — была богато украшена вышивкой, отделана мехами и драгоценными камнями. Ее шили из дорогих тканей: шелка, бархата, парчи.

Крестьяне и другие простые люди одевались скромнее. Их одежда шилась из сотканного вручную домашнего (домотканого) льняного полотна.

Теплую одежду делали из грубого шерстяного сукна, или овечьей шерсти. Рубахи украшали ручной вышивкой.

Корсетка — женская верхняя одежда без рукавов. Застежка на ней могла быть спереди или сбоку.

Кафтан — верхняя мужская одежда с рукавами. Спереди завязывался на тесемки или застегивался на пуговицы.

Шуба — теплая верхняя зимняя одежда из меха животных: медведя, соболя, куницы, белки и других. Шубы можно было носить мехом наружу или вовнутрь.

Косоворотка —длинная мужская рубаха до бедер. Разрез для шеи делали сбоку, а не посередине. В старину длина косоворотки могла доходить до колен. На талии ее перевязывали поясом или шнуром.

Рубаха —нательная одежда с рукавами, которую носили мужчины и женщины. В отличии от косоворотки разрез для шеи находится по центру переда.

Охабень — длинная верхняя одежда, застегивающаяся спереди на петлицы. На рукавах делали большие разрезы. Охабень носили как мужчины, так и женщины.

Серьга—женское украшение. Старинные серьги в народном костюме часто крепились к головному убору как подвески. Их изготавливали из золота, серебра, меди, кости и украшали речным жемчугом, перламутром. Позже серьги стали украшать стеклянным бисером.

Кичка— праздничный женский головной убор, который часто украшали «рогами». Кика, или кичка полностью скрывала волосы. Ее носили только замужние женщины.

Кокошник— старинный женский головной убор.

По форме он напоминает полумесяц или раскрытый веер вокруг головы. Дорогие кокошники богато украшались золотым шитьем, бусинами, жемчугом и даже драгоценными камнями. Этот головной убор считается символом русского женского народного костюма.

Душегрейка— короткая, до талии, женская крестьянская верхняя одежда с узкими длинными рукавами.

Источник: www.chitalnya.ru