Готический стиль — один из самых старых и сложных европейских стилей, имеющий огромный набор уникальных декоративных элементов. Готика развивалась на протяжении многих веков начиная с XI века и каждый новый период обогащал стиль новыми орнаментами. Их настолько много, что описать все их типы в рамках одной статьи невозможно, тем не менее можно выделить базовые орнаменты, лежащие в основе.

Подробнее читайте в статье: Готический стиль в интерьере с подробным описанием истории и характерных особенностей стиля.

В готике можно найти практически все известные типы узоров: геометрические, растительные, цветочные, геральдические и анималистичные. Национальные традиции отдельных стран имеют свои специфические орнаменты не похожие ни на какие другие. Средневековые мастера приветствовали эксперименты, поэтому зачастую в новых постройка появлялись декоративные детали, не имеющие аналогов.

Значение орнаментов для готики. В XI веке средневековые архитекторы освоили новую систему строительства – каркасную систему. Инженеры поняли, что в основе здания лежит система опор (каркас), а промежутки между ними — это дополнительные не несущие элементы, поэтому не обязательно уделять всё внимания прочности конструкции и можно сосредоточиться на эстетическом облике сооружения и его интерьерах. За период с XI по XVI века средневековая архитектура проделала огромный путь в направлении развития декора.

Виктор Арсланов. Лекция 4 (часть 3-3): Что изображает орнамент?

Готика – это, в первую очередь, стиль католических соборов, поэтому декор наполнен религиозным символизмом. Средневековые теологи наделяли тот или иной элемент здания или орнамент божественным смыслом. Так что не стоит относиться легкомысленно к старинным интерьерам.

В каких элементах здания используют орнаменты:

- оконные рамы;

- капители колонн и стволы колонн;

- арочные проёмы;

- дверные порталы;

- мебель;

- оформление стен.

Это далеко не полный список, настоящий готический интерьер буквально переполнен разнообразными узорами их можно встретить повсеместно.

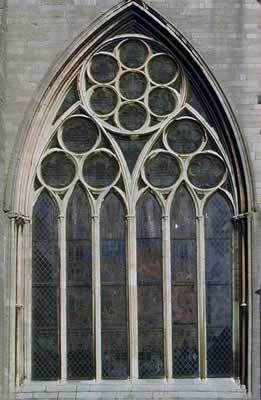

Ранний геометрический орнамент окна на основе окружностей, 13 в.

Окружность — основа базового орнамента, а циркуль – главный инструмент художника орнаменталиста. Теологи предавали значение значение форме круга, а из кругов и пересекающихся дуг окружностей создавалась большая часть основополагающих орнаментов.

- Содержание

Источник: www.foto-interiors.com

Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Учебное пособие для вузов

Типы изображений в декоративно-прикладном искусстве. Круг символов в искусстве ограничен, но в ходе столетий постепенно видоизменяется, что связано с накоплением и преобразования идейного содержания и технологического опыта. Радикально изменяют перспективу развития искусства это рубеж I–II тыс. н. э. и вторая половина XIX в. В начале закладываются важнейшие эстетические доминанты образной системы, ведущей к ее переосмыслению, перестройке, изменению в иконографии благодаря христианскому духовному опыту. А критическая масса культуры XIX в. в условиях опромышливания процессов жизни определила светские черты художественных образов и соответствующее эстетическое начало.

Что означают узоры в крымскотатарском искусстве

В целом же в XIX в. прочитываются ранние и оформляются поздние декоративные приемы. Они напоминают об условности нерасчлененных образов языческого и доязыческого периодов. Другие дают реалистические изображения, представляющие мифологические и жанровые понятия. Анализ большого числа декорированных изделий выявил 4 таких группы: центричные, симметричные, переходные, свободные.

Изображения по типу центральной симметрии (центричные) включают ромб, крест, солярные знаки и их варианты (см. рис. 3, а). Композиции более сложные, но построенные на принципах центричности, также можно отнести к данной группе.

Центрально-симметричными называются композиции, части которых, при повороте вокруг оси (центра круга – розетки, ромба, креста) на определенное число градусов совпадают между собой. Структура центричных композиций может быть простой и сложной. О значении схематических форм шла речь выше (см. с. 12).

По мере развития ритмических рядов от центра к краю поверхности центробежные визуальные эффекты исчезают. Ритм декоративных приемов по краю композиции как бы останавливает исходящие из центра визуальные вектора. Данную особенность можно назвать понятием «краевой эффект». Этому служат и заключение изображений в рамки. Таких рамок может быть несколько.

Абстрактность форм резной техники, которая, как правило, используется при воспроизведении центричных символов, органична сжатости и обобщенности смысловых значений центричных композиций. Далеко не случайно размещение этих знаков на орудиях труда, например, прялке, черпалке льда из проруби, используемой в процессе ловли рыбы, пороховнице, солонке или повседневных бытовых предметах: сундуках, ковшах-братинах, шкатулках, солонках и т. д.

Композиции по типу осевой (зеркальной) симметрии декоративных построений, связаны с идеей вертикального и горизонтального пространства (см. рис. 3, б). В них составными частями могут входить композиции центричной группы и другие изображения, например, мотив горы. Состав изделий, куда входят симметричные структуры, необычайно широк: рубели, вальки, наличники окон, сырницы, лубяные коробья, двери, сундуки, архитектурные детали, многие виды прялок, набилки ткацкого стана, пряничные доски, дуги, сани, блоки ткацкого стана и т. д. Некоторые из таких изображений встречаются в керамике, текстиле, изделиях художественного металла и др. Элементами композиции могут быть условно трактованные птицы, рыбы, кони, олени и т. д.

Техника исполнения зеркально-симметричных композиций достаточно сложна, особенно в контурной, трехгранной, плосковыемчатой резьбе, а также в орнаментальных фактурах вышивки, ткачества, других видах прикладного искусства. Символика образов выражается не только приемами геометризации форм порезок, но и контурной резьбой, а в случае, когда графический декор переходит во внешние очертания изделий, начинают формироваться приемы скульптурной резьбы. Это характерно для лопасок тверских или «теремковых» ярославских прялок, где изображение трансформируется из графики в своеобразную скульптуру: вырезается по контуру, округляя по краям, контрастирует с графической фактурой. За лаконичностью и даже скупостью композиционных и технических приемов ощущается удивительно тонкое мастерство в отборе средств композиции, в результате чего возникают произведения, полные эпичности, монументальности, обобщенности.

Совершенно очевидно, что композиции этого типа отражают процесс переноса смысловых акцентов содержания с порядка на объект, важным становится частное, причем результатом этого процесса оказывается изменение декоративности в силу новых способов построения композиций и новых приемов организации изображений. Не подлежит сомнению, что сохранение центральной или осевой симметрии оказывает сдерживающее влияние на дальнейшее развитие образов и в системе построений, они, как правило, трактованы символически. Попытки подробно реалистической трактовки приводят в ряде случаев к тому, что в символ превращается вся сцена: таковы сцены охоты на медведя, охоту на птицу. Культовый смысл брачной или родовой символики высвечивает интерес к жанровым композициям в народном творчестве. Картина-символ часто и есть своеобразная метафора – результат композиций переходного типа.

Таким образом, сохранение симметрии при размещении реалистических изображений в качестве своеобразных клейм, располагающихся на оси или в геометрическом центре, приводит к новым качествам в композиции. Работа фона, свобода в распределении и ориентации масс, появление векторов движения персонажей, поиск решения пространства за счет сопоставления фигур, активность цвета, сопоставление сказочного и реального дают представление об изменениях в декоративной системе. Решительное обращение с техниками росписи приводит к созданию нового пластического языка и строя изображений.

Композиция сюжетных изображений отличается от всех предыдущих (см. рис. 3, г). Необыкновенная смелость, а часто легкость и живость техники, интерес к окружающим реальным объектам и происходящим событиям, стремление передать праздничное чувство и осязаемость окружающего мира характеризуют сюжетные композиции в их внутреннем и внешнем выражении.

Происходит окончательная трансформация магически обрядовых значений декора в эстетические. Художественная эстетика преобладает над магией символики, порождается интересом к действию и среде человека. Особенности протекающего композиционного творчества связаны с тем, что изображения, занимающие в иерархии общего поля отведенное им место, композиционно настолько остры, что образуют в полной мере самостоятельное изобразительное пространство и могут рассматриваться автономно. Здесь окончательно закрепляется наметившийся в переходных композициях процесс переноса акцентов содержания с порядка на объект.

Но в то же время можно отметить две различные художественно-композиционные формы по структуре декора:

• композиции по типу произвольного «коврового» заполнения;

• жанровые композиции по типу «картины».

В первых изображения птиц, зверей, человека даны среди разбросанных по светлому фону мотивов растений. Таковы боковые стенки колыбелей, части хлебниц и др. Общая композиция подчиняется особенностям конструкции изделия, охватывая всю его поверхность или плоскость. В композиции по типу «картина» мастера подают объекты крупно.

Они важны и сами по себе без связи с внешним пространством. В некоторых случаях мастер идет дальше: он создает своего рода сцену, где развертывается действие, где смысл изображений предполагает определенную пространственную среду и характеристику происходящего момента.

Типы орнаментов в декоративно-прикладном искусстве: раппорт (полоса), центральная симметрия (розетка), сетка. Интерес к орнаменту, как к явлению ритма, проявляют ученые разных дисциплин. В общем виде орнаментом называется украшение, где в структуре ритмообразования существуют упорядоченные повторяющиеся элементы. Однако орнаментом часто называют и неритмические структуры, содержащие орнитоморфные, зооморфные, антропоморфные, растительные мотивы, особенность которых заключена в характере обобщенности и условности изображаемых объектов.

Орнамент обладает организующим началом, поскольку выражает не только сакральные или коммуникативные понятия, но и художественно-эстетические: ритмические или пропорциональные закономерности, восходящие к идее единых универсальных принципов организации материи.

Раппорт – это чередование подобных элементов, как правило, по краю декорируемого изделия или объекта (см. рис. 1, а). Так возникают построения на концах рукавов в одежде, орнаментах книг, в обрамлении порталов архитектуры. Связь элементов внутри раппортной полосы может быть двух родов: когда элементы не связаны между собой и повторяются через одинаковые промежутки; когда элементы объединяются непрерывной линией, как, например, в некоторых видах древнегреческого меандра.

Розетки – это изображения, построенные на принципе симметрии вращения (см. рис. 1, б). Их помещают в окнах католических храмов в виде «роз» витражей (см. рис. 2), в орнаментах книг и других предметах. Крест также отвечает принципам вращения. Крест вписан в круг – достаточно распространенная декоративная форма (см. рис.

4).

Сетки строятся различными приемами, важно, чтобы основные изображения являлись своего рода ее узлами: вершинами квадратов, ромбов, параллелограммов. Сетки могут быть более сложные, построенные на основе двух и более сетчатых структур, шаги которых соотносятся друг с другом в гармоничном сочетании (см. рис. 1, в).

Важным дополнением к трем группам симметрии является растительный орнамент, который может и не содержать в себе принципы выделенных групп, однако понимается как орнаментальная структура. Таковы мотивы в русской кистевой росписи, татарской аппликации изделий из кожи.

Их особенность состоит в линеарной пластике выражения, в соотношении отдельных элементов, которые наделены определенными чертами условности и имеют некоторые пределы упрощения формы. Ритм в данном случае понимается как некая общая идея распределения элементов на поверхности изделия. Существуют и иные решения графической формы, которые относят к орнаментам.

Например, изображения священных животных, птиц строятся в условной графической манере, которую также можно считать особым фигуративным видом орнаментики. Иногда понятие орнамента переносят на симметричные изображения, например, Древо мира, Великой Богини. Для изделий художественного текстиля или резьбы, сообразно условиям технологической графики переплетений нити или трехгранно-выемчатой техники, характерно определение геометрического орнамента.

Орнамент интересен тем, что он подчинен поверхности или форме изделия и по сути не может осуществиться вне изделия или материала. Вместе с тем природа орнаментального искусства такова, что благодаря орнаменту может полностью изменяться впечатление от изделия или архитектуры.

Это связано с психофизическими закономерностями восприятия человеком пространства и времени, которые выражаются орнаментальной структурой, построенной на ритмической основе. Конкретное композиционное решение делает ритм особой художественной категорией. Орнамент одновременно связывает и смыслы декора, и цели эстетизации предмета и пространства. Его выразительными средствами могут быть и линия, и пятно. Он может иметь жесткие или мягкие линии и закругления, может быть аскетичным и графическим, но может иметь богатые пластические формы.

Орнамент в истории искусств давно приобрел значение стилевой категории. Связь с материальным объектом, например, архитектурным сооружением, формирует особые качества орнаментального искусства создавать впечатления, визуально акцентировать и обогащать форму материального объекта, подчеркивая его пространственные и тектонические взаимосвязи.

Пределы орнаментального искусства в прикладном и декоративно-прикладном искусстве поистине безграничны. Это связано с большим разнообразием образных смыслов и применяемых материалов, а также приемов их архитектонической организации. Значительна роль технологий в создании орнамента и конкретных технических приемов исполнения декора.

Так бранное ткачество дает возможность более тонкого декорирования узора, что находит большое применение в украшении полотенец. Иное выражение рождается при использовании закладного способа тканья. Гобелен, использующий те же приемы, что и традиционное ткачество, отличается от последнего существенно. Это связано с толщиной нити, реалистическими изображениями.

Приемы кистевого письма объясняют особенности и характер структуры изображений в росписи (см. цв. ил. 12). Мех, аппликация из кожи не могут походить на вышитый или расписной декор и предполагают достаточно крупные участки украшения (см. цв. ил. 15, в, г).

Источник: www.livelib.ru

Методическая разработка по теме «Орнамент»

методическая разработка по изобразительному искусству (изо) по теме

Методические указания для выполнения орнамента в полосе, круге, сетке.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Орна́мент (лат. ornemantum — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере). Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, как правило, выявляет или акцентирует архитектонику предмета, на который он нанесён. Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы.

Орнамент — это особый вид художественного творчества не существует в виде самостоятельного произведения, он лишь украшает собой ту или иную вещь. Но, тем не менее, «он. представляет собой достаточно сложную художественную структуру. Для ее создания используются различные выразительные средства: цвет, фактура. Математические основы орнаментальной композиции — ритм, симметрия.

Графическая экспрессия орнаментальных линий, их упругость и подвижность, гибкость или угловатость; пластика — в рельефных орнаментах. Выразительные качества используемых натурных мотивов, красота нарисованного цветка, изгиб стебля, узорчатость листа. ». Термин- орнамент связан с термином- декор, который «никогда не существует в чистом виде, он состоит из сочетания полезного и красивого; в основе лежит функциональность, красота приходит вслед за ней». Декор обязан поддержать или подчеркнуть форму изделия.

Большое место орнамент занял в народном художественном ремесле. Один из крупнейших чешских исследователей народной культуры Йозеф Выдра выделяет четыре главные функции орнамента: 1) конструктивную — она поддерживает тектонику предмета и влияет на его пространственное восприятие; 2) эксплуатационную — она облегчает пользование предметом; 3) репрезентационную — она увеличивает впечатление ценности предмета; 4) психическую — она действует на человека своим символизмом и, таким образом, волнует или успокаивает его.

Возникнув на заре человечества, орнамент эмоционально и эстетически обогащает многообразие форм и образную структуру каменной и деревянной резьбы, тканого узора, ювелирных изделий, книжной миниатюры. Из орнаментальных мотивов появилась пиктография, ранний этап письменности.

ГЕНЕЗИС И СЕМАНТИКА ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Смысловые корни орнаментики древних культур

В далеком прошлом орнамент нес в себе символический и магический смысл, знаковость, семантическую функцию. Исследователи орнамента считают, что он возник уже в верхнепалеолитическую эпоху (15—10 тыс. лет до н. э.). Орнамент был геометрическим, состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций. Использовались в декоре зигзаги, штрихи, полоски, «елочный» орнамент, плетеночный («веревочный») узор.

Древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Например, круг — солнце, квадрат — земля, треугольник — горы, свастика — движение солнца, спираль — развитие, движение и т. д. , часто покрывались орнаментом скрытые от глаз человека части предметов — днища, оборотные стороны украшений, оберегов, амулетов и др. Постепенно эти знаки-символы приобрели орнаментальную выразительность узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. Цель орнамента определилась — украшать.

В трудах современных исследователей истории появления, бытования и использования орнамента особое внимание уделяется мотиву спирали. «Можно предположить, что для древних этот знак не что иное, как своеобразная всеобъемлющая формула. Спираль воплощала основные закономерности природы, взаимосвязь их, логическое мышление, философию, культуру и мировоззрение древних. . В 1698 году швейцарский математик Якоб Бернулли произвел над спиралью. хирургическую операцию: разрезал ее пополам, через центр, выпрямил получившиеся отрезки и получил некую гармоническую шкалу, поддающуюся математическому анализу! Так родился знаменитый закон «Золотого сечения», или, как его называют математики, «Закон Золотого числа»» .

Одни и те же элементы орнамента в иные времена воспринимались и использовались по-разному, в зависимости от верований и взглядов на окружающую действительность. Им придавали особое толкование, изобразительное решение, стилистику. Например: цветок розы (розетта, розетка) по древним, языческим верованиям, цветок богини Венеры — символ любви и красоты; в Средневековье — цветок Богоматери; в исламе — символ райской жизни и космической силы: «пылает роза как подарок солнца, а лепестки ее суть маленькие луны».

Одной из сложных проблем в изучении орнамента является трудность в его расшифровке и датировке первоначального происхождения, а также принадлежности тому или иному этносу. Часто последующие поколения художников используют предыдущее искусство и создают на его основе свои вариации.

Таким ярким примером может служить элемент свастика, один из самых ранних символов, который встречается в орнаментах почти всех народов Европы, Азии, Америки и др. Древнейшие изображения свастики встречаются уже в культуре племен Триполья V—IV тыс. до н. э. В древних и средневековых культурах свастика — солярный символ, счастливый знак, с которым связаны представления о плодородии, щедрости, благополучии, движении и силе солнца.

В 1852 г. французский ученый Эжен Бурнуф впервые дал четырехконечному кресту с загнутыми концами санскритское название «свастика», что примерно означает «несущая добро». Своим символом свастику сделал буддизм, придав ей мистический смысл вечного вращения мира.

Свастичес-кие знаки входят и в христианские изображения, и в народное искусство. «Народное сознание донесло первоначальный смысл употребления свастики — не просто символа стихии, но того, кто распоряжается стихиями — вечного ветра, Святого Духа». В древнекитайских манускриптах также встречается изображение свастики, но этот знак обозначает понятие «страна», «область». Сложный и издревле распространенный мотив плетенки известен еще со времен палеолита и получен, по всей вероятности, путем вдавливания в глиняную форму веревки. Более сложная по своей конфигурации плетенка, как основной элемент, входит в так называемый «звериный стиль» (тератологический стиль). Она часто встречается уже в искусстве сарматов, которые передали ее германским племенам, которые, в свою очередь, способствовали распространению этого узора в странах Европы.

Особую выразительность плетенка получила в кельтском декоре. Еще до нашей эры кельты заимствовали многие элементы своего орнамента у средиземноморских, а в дальнейшем у скандинавских и византийских народов, но, пропустив их орнаментику через свое художественное мышление, кельты до неузнаваемости ее изменили, создав свой особый декор. Ранний период кельтского орнамента характеризуется полным отсутствием растительных мотивов. Считают, что кельтский орнамент появился из переплетений кожаных ремней и ремешков, которыми кельты украшали сбрую коней, одежду, обувь.

Впоследствии в ленту плетенки стали включаться изображения отдельных частей тел животных: головы, пасти, лапы, ноги, хвосты и т. д., а также змеи, побеги растений и др. Этот тип украшения очень динамичен, безостановочен и неисчерпаем в своем движении. По всей вероятности, такой орнамент выражал мироощущение диких кочевых народов. Кельтское искусство не было искусством орнамента в привычном для нас смысле, оно скорее не украшало, а претворяло материю в движение.

Плетенка большое место заняла в скандинавском ремесленном производстве. Такой вид декора иногда называют стилем викингов, в нем постоянно повторяется мотив драконообразного животного, называемого «Большой зверь». В дальнейшем плетенка заняла почетное место в резном декоре романских соборов, в болгарских, армянских, русских изделиях и сооружениях.

До настоящего времени у исследователей искусства нет единого мнения насчет происхождения орнаментального мотива меандр (этот тип орнамента получил свое название от извилистой реки Меандр в Малой Азии; сейчас эта река называется Мендерес), который принадлежит к характерным орнаментальным мотивам античной Греции, а также Мексики, Перу и других народов. Он встречается как в самых простых, так и в самых сложных узорах на зданиях, сосудах, одеждах и пр.

Один из крупнейших исследователей древней культуры А. Формозов считает, что «меандр, характерный для античной вазописи, древнегреческие гончары переняли у ткачей, а те лишь скопировали рисунок из нитей, получавшийся у них непроизвольно при изготовлении одежды. У палеолитических охотников Восточной Европы, не знакомых с ткачеством, меандр появился скорее всего в результате усложнения зигзагов, нередко выгравированных на их костяных предметах.

Заслуживает внимания и остроумное предположение советского палеонтолога В.И. Бибиковой. Однажды она рассматривала тонкий срез — шлиф бивня мамонта и неожиданно заметила, что пластинки дентина образуют на нем в поперечном разрезе что-то вроде меандра. То же наблюдение могли сделать и палеолитические люди, изо дня в день обрабатывающие Мамонтову кость, после чего им захотелось воспроизвести красивый естественный узор на браслете и других своих вещах».

Символом воды были волнистые линии, земли-прямые. У земледельчиских народов часто изображались женские фигуры-как символ плодородия, у скотоводческих племен-домашние животные и дикие звери.

Этнокультурные контакты, торговля, военные походы, религиозные миссии, посольские дары и приглашенные художники способствовали перемещению произведений искусства из одной страны в другую, что приводило к распространению художественных идей и стилей.

За много лет существования декоративного искусства сложились разнообразные виды узоров: геометрические, растительные, комплексные и т. д. На определенных этапах художественной эволюции происходит «стирание» грани между орнаментальной и сюжетной росписью. Это можно наблюдать в искусстве Египта (амарнский период), искусстве Крита, в древнеримском искусстве, в поздней готике, модерне

Организующим началом любой орнаментальной композиции является ритм. Он может быть возрастающим и убывающим. Ритмическая повторяемость в орнаменте мотивов, их наклонов, пространственных поворотов, просветов между ними и др. элементов является важнейшей характеристикой орнамента.

Повторяющейся мотив орнамента называется раппортом . От фр. Возвращение. Повторение раппорта по горизонтали и вертикали образует раппортную сетку.

Источник: nsportal.ru