Ученые зафиксировали что такие планеты как Юпитер, Сатурн и Уран имеют кольца. Первое кольцо было открыто у Сатурна в 1956 году ученым из Голландии Гюйгенсом, хотя если посмотреть в глубину истории, то Галилей в своем телескопе заметил, что вокруг Сатурна что то есть. Кольца Юпитера были сфотографированы в 1979 году американской станцией «Вояджер».

Его кольцо очень тоненькое и состоит из пыли и камней. Кольца Урана были открыты совсем недавно. А вот планета у которой нету колец это Плутон, и пока она единственная такая в солнечной системе.

Комментировать

Комментарии 0

2 года назад

Они есть у всех газовых гигантов

Комментировать

Комментарии 0

4 года назад

Я хорошо разбираюсь в наблюдательной астрономии, и один близкий друг недавно спросил меня: «Почему кольца есть лишь у Сатурна?» Я был крайне удивлён, ведь и другие тела нашей Солнечной системы являются обладателями подобных «украшений». Хотя стоит признать, что кольца иных планет менее известны.

▽ Невероятная планета Земля. Документальный фильм

Откуда у планет кольца

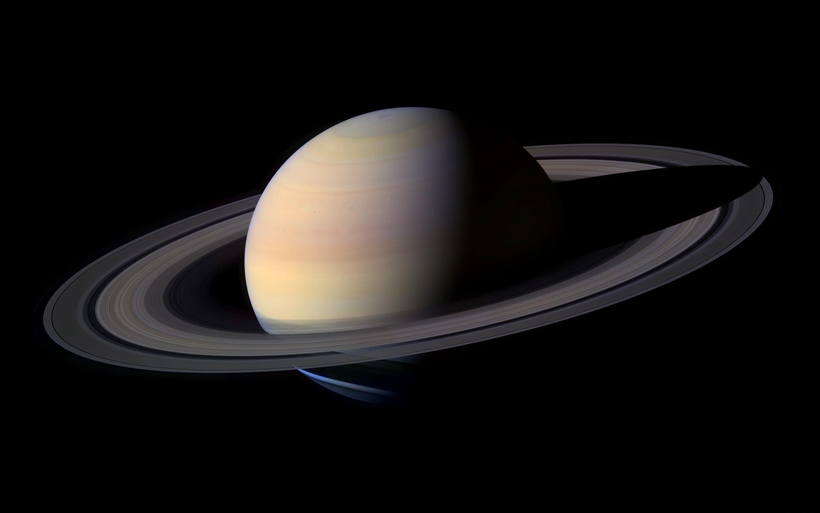

Кольца планет — это образования изо льда и пыли, вращающиеся вокруг небесного тела. Они концентрируются возле экватора, образуя эти замечательные тонкие линии. Связано это в первую очередь с осевым вращением планет. Самое стабильное гравитационное поле оказывается в экваториальной зоне. Потому, именно там могут удерживаться кольца.

Кольца у крупных планет

Да, лишь Сатурн имеет чётко видимые кольца, которые можно разглядеть в любительский телескоп с Земли.

Но в конце 20-го века высокоточные телескопы и космические корабли нашли свидетельства того, что подобные ободы есть и у других гигантов, обладающих достаточным гравитационным полем. Вот как давно нашли кольца у иных планет:

- Уран — 1977 год;

- Юпитер — 1979 год;

- Нептун — 1989 год.

Кольца вокруг маленьких объектов

Но не только планеты-гиганты обладают системой из красивых колец. Современная высокоточная техника открывает нам всё больше тайн нашей родной Солнечной системы. Так, в последние годы выяснилось, что кольца имеет спутник Сатурна — Рея.

А совсем недавно я узнал, что карликовая планета Хаумеа, вращающаяся на периферии системы, имеет два собственных спутника и небольшую систему колец.

Вполне возможно, что за ближайшие годы мы услышим об ещё нескольких объектах, имеющих подобные украшения. Думаю, именно в эту секунду их открывают в какой-нибудь обсерватории. Всё это говорит о том, что кольца есть не только в Солнечной системе, но и у множества планет возле других звёзд.

В конце я вспомнил один интересный факт. По последним исследованиям, Земля в прошлом также обладала кольцами, но после утратила их. А многие учёные считают, что через несколько миллионов лет кольца могут появиться и у нашего ближайшего соседа, Марса!

▽ Удивительная природа нашей планеты. Документальный фильм

Читать весь отзыв Cвернуть отзыв

Комментировать

Комментарии 0

5 лет назад

![]()

Ах, астрономия! Сколько странных открытий и сюрпризов она дарит неокрепшему детскому разуму! Помню, как я гордилась собой, когда во втором классе на школьной викторине самой первой смогла дать ответ на вопрос: «У каких планет есть кольца». Тогда, в нежные девять лет, я и не представляла, что величественный Сатурн – не единственный обитатель Солнечной системы, имеющий такое необычное «украшение».

Что такое кольца

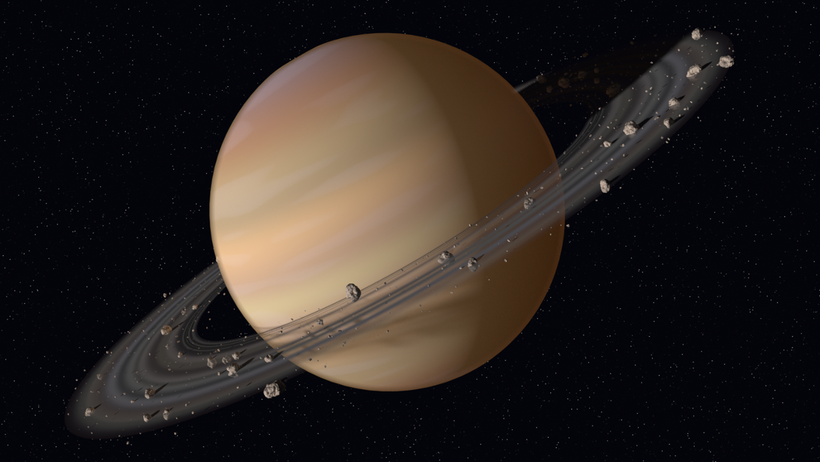

На самом деле, то, что мы называем «Кольцом», было бы правильнее назвать «цепью» или потоком. Несмотря на то, что с Земли или даже в мощный телескоп кольца Сатурна или Юпитера выглядят цельными, состоят они, на самом деле, из миллиардов отдельных фрагментов. В зависимости от состава самой планеты и окружающего космоса, этими «ингредиентами» может быть:

- космическая пыль (обычно она составляет 80 – 90% всей массы колец);

- смёрзшийся до состояния льда газ;

- обломки астероидов.

Причём такие «камешки» могут быть как крошечными, длиной в несколько метров, так и гигантскими, достигающими нескольких сотен километров. И, конечно, они не соприкасаются друг с другом, а свободно летят на огромной скорости вокруг планеты. Между крупными астероидами расстояние, как правило, колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч километров. А пространство между ними заполнено также быстро двигающейся мелкой пылью и льдом.

У каких планет есть кольца

В Солнечной Системе кольца имеет половина всех «официально признанных» планет:

- Сатурн;

- Нептун;

- Уран (правда, его кольца удалось увидеть лишь в 1977 году, настолько они тусклые);

- Юпитер – его кольца были открыты зондом Вояджер-1, с Земли их невидно, так десятки более крупных спутников затмевают неяркое свечение колец;

- Считается также, что кольца должны быть у Плутона.

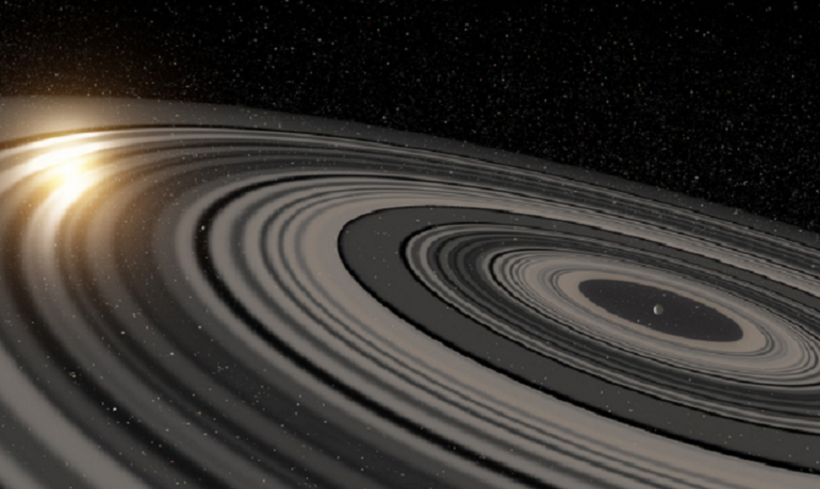

А в 2012 году астрономы нашли экзопланету за пределами Солнечной Системы, вокруг которой вращается 37 крупных колец, а те, в свою очередь, состоят из тысяч более мелких. Ширина всех их — десятки миллионов километров!

Но лично меня в детстве поразило то, что кольца есть у нескольких естественных спутников, вращающихся вокруг планет-гигантов, и даже у астероидов. Например, Рея, спутник Сатурна, имеет целых три таких «украшения»! Есть кольцо и астероида Харикло – правда, астероид этот очень крупный, но всё равно поразительно!

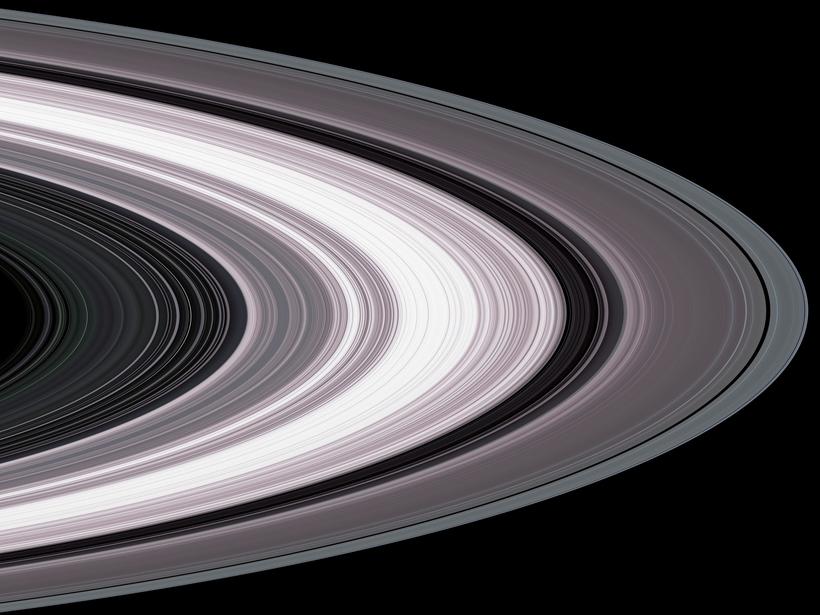

Размеры колец

Ширина кольца вокруг планеты огромна (например, у Сатурна она равна 480 000 километров); а вот толщина колеблется от нескольких десятков метров до нескольких километров. Причём движутся кольца у всех планет строго над экватором. Все астероиды, которые оказывались вдали от экватора, рано или поздно притягивались планетой, пока от пылевого роя не осталось только тонкое колечко.

Искусственные кольца у планет

Человек отличается удивительной способностью портить любое место, где он появляется. И космос – не исключение. За 50 лет мы оставили на орбите столько мусора, что из внешнего космоса все эти блестящие металлические обломки должны смотреться, как самое настоящее кольцо!

Читать весь отзыв Cвернуть отзыв

Комментировать

Комментарии 0

5 лет назад

Есть такое выражение — «У Сатурна есть уши». Эти слова были произнесены Галилео Галилеем, именно так великий астроном описал это явление. Так что же из себя представляют эти «уши», и у каких планет они есть? Сейчас я расскажу!

Планеты с кольцами

Все гиганты — Нептун, Сатурн, Юпитер и Уран — являются обладателями колец. Существует много теорий касательно происхождения колец. Наиболее вероятными принято считать две из них. Согласно первой, спутник планеты, подвергаясь чудовищной гравитации, раскалывается, образуя материал для формирования колец. По другой версии, кольца — не что иное, как остатки материи со времен возникновения планеты.

Система колец Юпитера

Кольца этого гиганта малозаметны и были открыты только в начале 1980-х. Предположительно, основным материалом колец служат пылинки — остатки небольших спутников. Конечно, кольца этого гиганта не так величественны как у Сатурна, однако представляют не меньший интерес. Кольца представлены четырьмя частями:

- главное кольцо;

- кольцо-гало;

- кольцо-паутинка;

- кольцо Альматеи.

Система колец Нептуна

Еще в конце IXX века высказывались предположения о наличие у планеты колец. Несмотря на то, что порой минимум одно кольцо неоднократно наблюдалось в телескоп, многие считали это обычной оптической иллюзией. Только в 1990 году были получены факты наличия 5 очень темных колец, получивших названия в честь выдающихся астрономов: Араго, Галле, Лассел, Адамс и Леверье. Они состоят из очень темного материала, предположительно, льда и органического вещества, обработанного космическим излучением. Считается, что своим формированием они обязаны столкновению спутников.

Система колец Урана

Первые 5 открыты в 1970-х, когда астрономы обратили внимание на исчезновение наблюдаемой звезды из поля зрения. Опытные наблюдатели пришли к выводу, что это обусловлено перекрытием звездного света темными кольцами Урана. На сегодняшний день науке известно 13 колец, состоящих из осколков камней и пылинок. Толщина их невелика — до километра, а центральное — Эпсилон, имеет ширину до 150 километров. Возраст колец оценивается в 700 миллионов лет, а возникновение произошло в результате столкновения спутников.

Источник: travelask.ru

Особенности планеты Уран

Планета Уран занимает седьмое место по удаленности от Солнца. Он долгое время прятался от взора наблюдателей и был обнаружен при помощи телескопа лишь в конце 18 века. Уран наряду с Нептуном – планеты Солнечной системы, объединенные в группу «ледяные гиганты». По сей день эти объекты нашей звездной системы являются малоизученными из-за больших расстояний, которые приходится преодолевать космическим зондам для их исследования.

История открытия и исследования

Седьмая планета была недоступна для наблюдения астрономам Античности и Средневековья из-за своей удаленности от Солнца и Земли и не самого заметного свечения на ночном небе. Открыл Уран в 1781 году английский астроном Фредерик Уильям Гершель. Он же предложил назвать его в честь английского монарха Георга III. Идея была отклонена другими астрономами и объект назвали в честь древнегреческого прародителя всех богов, олицетворяющего небо. Позднее Гершель открыл две крупнейших урановых луны, а также выдвинул предположение о наличии у него системы колец.

До конца 20 века небесное тело оставалась практически неизученной. Самые ценные сведения об Уране передал на Землю космический зонд Вояджер-2, которому в 1986 году удалось пройти на расстоянии 80 тыс. км от поверхности планеты. Аппарат обнаружил 10 спутников, а также изучил состав атмосферы планеты, ее климат и кольцевую систему.

Исследования поверхности ледяного гиганта также осуществляются благодаря космической обсерватории Хаббл. Ей были получены снимки Темного пятна в атмосфере планеты, а также информация о спутниках. В 2021 году планируется отправить межпланетную станцию для изучения химического состава урановой атмосферы, исследовании спутников и колец.

Общие сведения об Уране

Рассмотрим самые часто задаваемые вопросы о седьмой планете Солнечной системы.

Сколько лететь до Урана с Земли? Расстояние от нашей планеты до ледяного гиганта колеблется от 2,6 млрд. км до 3,15 млрд. км. Вояджер-2, двигаясь с максимальной скоростью в 57,9 тыс. км/ч, смог сблизиться с поверхностью планеты лишь через 10 лет после запуска с Земли. От 10 до 15 лет понадобится и новому космическому зонду, который планируется запустить через пару лет.

Сколько нам известно спутников у Урана? На данный момент открыто 27 урановых лун. Все вместе взятые его спутники имеют массу в 150 раз меньшую, чем самая крупная луна в Солнечной системе – Ганимед.

Как выглядит Уран? На снимках, сделанных Вояджером-2 планета, имеет бледно-голубой окрас. Атмосфера Урана богата метаном, поглощающим красную часть спектра, что придает планете цвет от голубого до зеленоватого.

Орбита и радиус

Объект удален от Солнца в среднем на 2,8 млрд. км. Его орбита обладает достаточно низким эксцентриситетом (0,046), а величина ее большой полуоси достигает 3 млрд. км. Двигаясь со средней скоростью 6,8 км/с, объект обращается вокруг Солнца за 84 года.

Сутки на ледяном гиганте длятся гораздо меньше. Полный осевой оборот он совершает за 17 часов 15 минут. По отношению с плоскости орбиты этот газовый шар лежит на боку: наклон его оси составляет почти 98°. В таких условиях его вращение получается ретроградным и в период солнцестояния один из урановых полюсов смотрит прямо на Солнце. Этим объясняется одна из особенностей Урана: на экваторе планеты смена периодов дня и ночи происходит быстро, а полярные фазы дня длятся по 42 года, как зима и лето.

Физические характеристики

- Диаметр Урана – 50,72 тыс. км, средний радиус – 25,4 тыс. км.

- Масса Урана – 8,7*10 25 кг, что больше земной в 14.5 раз.

- Среднее значение площади поверхности – 8,12*10 9 кв.км.

- Средняя плотность – 1,27 г/ куб. см.

- Температура Урана: максимальная (центр ядра) – 4,7 тыс. градусов Цельсия; минимальная(тропопауза) — -224 градуса Цельсия.

Строение Урана и его химический состав немного разнят его с остальными газовыми планетами в нашей звездной системе.

Атмосфера

Начинается атмосфера на высоте приблизительно в 300 км от жидкой оболочки. Нижний ее слой называется тропосферой и простирается на расстоянии 50 км. Еще 4000 км занимает стратосфера, а последний слой, термосфера, заканчивается на высоте 50000 км от поверхности Урана.

Атмосфера Урана состоит из водорода, гелия и метана с небольшими примесями двуокиси углерода, аммиака и воды. Она переходит сразу в мантию, которая в отличие от Юпитера и Сатурна, состоит не из жидкого водорода, а изо «льда». Ледяная оболочка – это вода, с растворенным в ней в больших концентрациях метаном и аммиаком. Она занимает более 60% радиуса планеты.

Под мантией скрыто каменное ядро, наименее горячее среди ядер газовых гигантов Солнечной системы. Оно разогревается всего до 5000К.

Температура газовой оболочки меняется в зависимости по мере удаления от ледяной оболочки. На нижней границе тропосферы максимальное значение температуры – 47°С, через 50 км она падает до рекордно низких для планеты -220°С. В стратосфере и термосфере газ опять нагревается, достигая температуры 580°С.

Климат

Климат ледяного гиганта предположительно имеет сезонность. Но первые данные об изменениях атмосферы Урана были получены менее 84 лет назад, т.е. год на планете пока еще не закончился. Известно, что наибольшая освещенность объекта Солнцем приходится на период солнцестояния, а в период равноденствия до него доходит минимум солнечных лучей. При этом ярче освещаются полюса, а зона экватора достаточно темная зона.

По сравнению с Юпитером и Сатурном урановые ветры дуют реже и слабее. Периодически в атмосфере планеты регистрируют темные пятна – вихри в тропосфере с высокой скоростью вращения. На экваторе они дуют в обратном осевому вращению направлении и их скорость не превышает 100 м/с. Следующий пояс ветров наблюдается в пределах 20°-60° широты, где вихри перемещаются со скоростью от 150 до 240 м/с.

Рельеф

На Уране нет твердой поверхности. Между атмосферой и мантией имеется размытая граница перехода газовой оболочки в жидкость. Любые пятна, увиденные на снимках планеты, представляют собой вихревые облака верхних слоев урановой тропосферы.

Цвет урановой атмосферы обусловлен метаном. Этот углеводород поглощает красный цвет спектра, придавая ей зеленовато-голубой окрас.

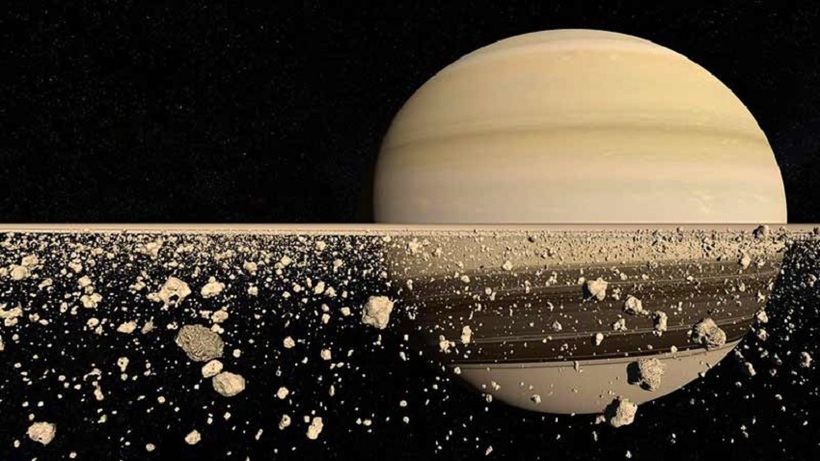

Кольца Урана

Предположение о том, что Уран имеет кольца, выдвинул еще его первооткрыватель Уильям Гершель. Доказать его правоту смогли лишь через 200 лет. В период с 1977 по 2005 год были открыты 13 колец Урана. Часть из них названа цифрами, часть буквами греческого алфавита.

Химический состав колец до сих пор остается неизученным. Большая доля приходится на темное вещество, предположительно органического происхождения, преобразованное под влиянием магнитосферы планетарного гиганта. Также в их составе есть небольшой процент льда и пыли. Из-за своей тусклости кольца Урана долгое время не удавалось рассмотреть.

Радиус наиболее приближенного к планете кольца составляет 30 тыс. км, а удаленного – 98 тыс. км. Предположительно, вся кольцевая система образовалась вследствие столкновения нескольких мелких спутников.

Магнитное поле

У Урана строение магнитного поля не похоже на поля других планет Солнечной системы. Головная ударная волна расположена на расстоянии 23 радиусов планеты, а магнитопауза – на 18. У планеты есть достаточно развитый магнитный хвост, имеющий форму штопора.

Особенностью магнитосферы является смещение ее центра на треть радиуса к южному полюсу. Это объясняется тем, что магнитное поле на планете формируется не в ядре, а в жидком аммиаке мантии.

Спутники планеты

Титания и Оберон, первые и самые крупные урановые луны, были открыты еще в конце 18 века. Они были названы в честь королевы и короля фей из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Титания достигает диаметра 1,5 тыс. км и массы 3,53*10 21 кг. Она является синхронным спутником и полностью лежит в пределах магнитного поля хозяина. Состоит она из ледяной мантии и каменной сердцевины.

Оберон – наиболее далекий спутник седьмой планеты. Он, как и Титания, состоит из ледяной мантии и каменного ядра. Поверхность Оберона изрыта ударными кратерами.

В 1851 году были обнаружены два других крупных спутника Урана – Ариэль и Умбриэль, названные в честь персонажей поэмы «Похищение локона» Александра Поупа. Эти небольшие урановые луны имеют ледяную оболочку и каменное ядро. Как и остальные спутники ледяного гиганта, Ариэль и Умбриэль были образованы из аккреционного диска, возникшего во время формирования планеты.

Последний крупный спутник был открыт в 1948 году и назван Мирандой – в честь героини шекспировской «Бури». Миранда самый малый из крупнейших урановых лун и находится ближе всего к планете. Также является синхронным спутником. Поверхность Миранды представляет собой водяной лед с примесями аммиака и содей кремния.

Кроме 5 крупных имеется еще 13 внутренних спутников планеты. Они состоят из того же темного вещества, которое входит в состав урановых колец. Темный цвет долгое время не позволял исследователей обнаружить их. Названы эти спутники также в честь героев поэм Поупа и Шекспира. На данный момент известно еще 9 нерегулярных спутников, чье движение вокруг планеты отличается от перемещения основных лун.

Интересные факты про Уран

- Это самая холодная планета Солнечной системы. Ее ядро прогрето хуже всего среди планет-газовых гигантов. Минимальная температура, регистрируемая в тропопаузе, составляет рекордные для нашей системы -224 градуса Цельсия.

- Миранда – спутник с довольно интересным рельефом. Несмотря на свои малые размеры, эта урановая луна избита кратерами, усеяна холмами, каньонами и целой сетью разломов.

- Одноименный химический элемент был обнаружен через 8 лет после обнаружения седьмой планеты Солнечной системы. Поэтому и был назван в честь нее.

- Виной тому, что это небесное тело лежит на боку по отношению к своей орбите, стало его столкновение с крупным космическим объектом.

- Проследить смену сезонов на Уране пока не удалось, т.к. с момента его исследования Вояджером-2 не прошло еще полного уранового года(84 земных).

- Урановые зима и лето длятся по 42 года.

- Планету можно увидеть на ночном небе невооруженным глазом. Наблюдать за ним лучше в моменты противостояния, когда Земля и Уран приближены друг к другу на максимально близкое расстояние. В 2019 году лучшей своей видимости седьмая планета достигнет 28 октября.

- Единственным аппаратом за всю историю исследования космоса, пролетевшим вблизи урановой орбиты, стал американский зонд Вояджер-2. Его снимки помогли астрономам обнаружить новые спутники планеты, ее кольца, а также изучить атмосферу. Следующий зонд сможет полететь в этом направлении не раньше 2020 года.

- Планета занимает предпоследнее место в Солнечной системе по плотности после Сатурна.

- Внешнее кольцо планеты имеет синий цвет, следующее за ним – красный. Все остальные урановые кольца темные из-за органического вещества, входящего в их состав наряду со льдом и пылью.

- Солнечные лучи достигают его поверхности за 3 часа.

- Последние 3 из известных спутников (Маб, Купидом, Маргарита) были открыты с разницей в 4 дня.

- Это самая скучная и неисследованная планета Солнечной системы.

- Возраст ледяного гиганта составляет около 4,6 млрд. лет. Его кольца образовались значительно позднее, возможно, в результате его столкновения с другим небесным телом.

- Мощность магнитосферы на южном полюсе планеты в десять раз слабее, чем на северном.

Источник: spaceworlds.ru

Открытие урана, седьмой планеты. Уран и «Звезда смерти»: открытия Уильяма Гершеля Уильям гершель открытия

– английский астроном: биография, фото, первооткрыватель планеты Уран, рефлекторный телескоп, двойные звезды, туманности, размеры Млечного Пути.

В конце XVII начале XVIII веков знания астрономии о космосе ограничивались Солнечной системой. Не было известно о том, что собой представляют звезды, как они распределены в космическом пространстве, сколько составляет расстояние между ними. Возможность более детального изучения устройства Вселенной с использованием более мощных телескопов, связывают с деятельностью, проводимой в данном направлении английским астрономом Уильямом Гершелем.

Родился Фридрих Уильям Гершель в Ганновере 15 ноября 1738 года. Его отец — военный музыкант Исаак Гершеля и мать – Анна Ильза Морицен, были родом из Моравии, которую вынуждены были оставить и переехать в Германию. В семье царила интеллектуальная атмосфера, а сам будущий ученый получил достаточно разностороннее, но не систематическое образование.

Судя по «биографической записке», письмам и дневнику самого Вильгельма, воспоминаниям его сестры Каролины, Уильям Гершель был очень трудолюбивым и увлеченным человеком. Занимаясь математикой, философией и астрономией он проявлял недюжинные таланты к точным наукам. Этот незаурядный человек был одарен музыкальным талантом и в 14 лет стал играть в военном оркестре полка в Ганновере. Прослужив четыре года в ганноверском полку, он в 1757 году едет в Англию, куда ранее переехал его брат Яков.

Будучи бедным, Гершель зарабатывает в Лондоне, переписывая ноты. В 1766 году он переезжает в город Бат, где становится известным исполнителем, дирижером и педагогом по музыке и приобретает определенное положение в обществе. Музыка кажется ему слишком простым занятием, а тяга к естествознанию и самообразование влекут его к точным наукам и более глубокому познанию мира. Занимаясь изучением математических основ музыки, он постепенно переключается на математику и астрономию.

Он приобретает ряд известных книг по оптике и астрономии, а такие труды, как «Полная система оптики» Роберта Смита и «Астрономия» Джеймса Фергюсона, стали его главными настольными пособиями. Тогда же, в 1773 году он первый раз увидел звездное небо через телескоп, фокусное расстояние которого составляло 75 см. Столь малое увеличение абсолютно не удовлетворило исследователя и, купив все необходимые материалы и инструменты, он самостоятельно изготовил зеркало для телескопа.

Не смотря на значительные трудности, в том же году Уильям Гершель изготовил рефлектор, который имел фокусное расстояние больше 1,5 м. Он сам вручную выполнял шлифовку зеркал, трудясь над своим детищем до 16 часов в сутки. Специальную машину для такой обработки Гершель создал только спустя 15 лет. Работа была не только трудоемкой, но и очень опасной. Однажды при выполнении заготовки зеркала произошел взрыв в плавильной печи.

В работе ему всегда помогали брат Александр и младшая сестра Каролина. Тяжелый, самоотверженный труд был вознагражден хорошими результатами и зеркала, изготовленные из сплава олова и меди, получились качественными и позволяли увидеть круглые изображения звезд.

По словам американского астронома Ч. Уитни, семейство Гершелей за период с 1773 по 1782 полностью превратились из музыкантов в астрономов.

Свой первый обзор звездного неба Гершель провел в 1775 году. Он все еще зарабатывал себе средства на жизнь музыкой, но его страстным увлечением стали наблюдения за звездным небом. В свободное от музыкальных уроков время он изготавливал зеркала для телескопов, вечером давал концерты, а ночью снова наблюдал за звездами. Гершель предложил новый метод «звездных черепков», который позволял подсчитать количество звезд на отдельных участках неба.

Наблюдая небо ночью 13 марта 1781 года, Гершель наблюдал необычное явление. Изучая звезды, соседствующие с созвездием Близнецов, он заметил одну звезду, которая была больше всех остальных. Он визуально сравнил ее с Н Близнецов и другой небольшой звездой, расположенной в квадрате между созвездиями Возничего и Близнецов и увидел, что она действительно больше любой из них.

Гершель решил, что это комета. Большой объект имел выраженный диск и отклонялся от эклиптики. Ученый сообщил о комете другим астрономам и продолжил ее наблюдение. Позже известные ученые — академик Парижской академии наук П. Лаплас и академик Петербургской академии наук Д.И.

Лексель,- вычислили орбиту этого объекта и доказали, что Вильгельм Гершель открыл новую планету, которая расположена за Сатурном. Эту планету назвали Уран, она была в 60 раз больше Земли и удалена на расстояние 3 млрд. км. от Солнца. Открытие новой планеты принесло Гершелю известность и славу. Это была самая первая планета, которую удалось обнаружить ученым.

Уже через девять месяцев после обнаружения планеты Уран, 7 декабря 1781 года, Уильяма Гершеля избирают членом королевского астрономического общества Лондона, он получил докторскую степень Оксфордского университета и золотую медаль Лондонского королевского общества. Был избран почетным членом Петербургской академии в 1789 году.

Это событие положило начало его карьере. Король Георг III, который сам проявлял интерес к астрономии, дал ему в 1782 году должность королевского астронома с доходом 200 фунтов в год. Король выделил средства для строительства обсерватории в городке Слоу, около Виндзора. С присущей ему увлеченностью Гершель приступил к астрономическим наблюдениям. Биограф ученого, Араго, писал, что тот покидал свою обсерваторию только лишь для того, чтобы доложить королевскому обществу о результатах своей самоотверженной деятельности.

Много времени Гершель уделяет усовершенствованию конструкций телескопов. Он убрал из привычной конструкции второе малое зеркало, что значительно улучшило яркость получаемого изображения. Свои работы он вел в направлении увеличения диаметра зеркал. В 1789 году был собран гигантский телескоп, который имел трубу 12 метров длиной, а диаметр зеркала составил 122 см. Возможности этого телескопа были превзойдены только в 1845 году, когда астроном из Ирландии Парсонс создал еще больший аппарат, длина которого достигала 18 метров, а диаметр зеркала – 183 см.

Возможности нового телескопа позволили Гершелю совершить открытие двух спутников планеты Сатурн и двух спутников Урана. Вильгельму Гершелю принадлежит заслуга в открытии сразу нескольких новых небесных тел, но его самые выдающиеся открытия состоят не только в этом.

Еще до исследований Гершеля было известно о существовании десятков двойных звезд. Их считали случайным сближением звезд, и не было сведений об их распространенности на просторах Вселенной. Исследуя различные участки звездного пространства, Гершель открыл более 400 таких объектов. Он провел исследования по измерению расстояния между ними, изучил видимый блеск и цвет звезд.

Некоторые звезды, которые ранее считались двойными, оказались состоящими из трех или четырех объектов. На основании проведенных наблюдений ученый сделал вывод, что двойные и кратные звезды представляют из себя систему из физически связанных друг с другом звезд, которые вращаются вокруг единого центра тяжести в полном соответствии с законом всемирного тяготения.

Впервые в истории астрономии, Уильям Гершель занимался систематическим наблюдениям за двойными звездами. Еще с древних веков человечеству были известны две туманности – туманность в созвездии Ориона и в созвездии Андромеды, которые можно было увидеть без специальной оптики. В XVIII веке при помощи мощных телескопов было открыто множество новых туманностей. Философ Кант и астроном Ламберт считали туманности звездными системами, подобными Млечному Пути, но удаленными от Земли на огромные расстояния, из-за которых отдельные звезды различить не возможно.

Использую мощности своих постоянно совершенствующихся телескопов, Гершель открывал и изучал все новые туманности. Составленный им и выпущенный в 1786 году каталог описывал около 2500 таких объектов. Он не только искал новые туманности, но и изучал их природу.

Благодаря мощным телескопам стало понятно, что туманность – это скопление отдельных звезд, значительно удаленных от нашей солнечной системы. Иногда туманность оказывалась единичной планетой, окруженной кольцом из тумана. Другие туманности не удалось разделить на отдельные звезды, даже используя телескоп с 122-сантиметровым зеркалом.

Первоначально Гершель считал, что все туманности и есть скопления отдельных звезд, а те, которые невозможно рассмотреть, расположены очень далеко и разложатся на отдельные звезды при использовании более мощного телескопа. Но он допускал, что отдельные из существующих туманностей, могут быть самостоятельными звездными системами, расположенными за пределами Млечного пути. Исследование туманностей показали их сложность и многообразие.

Неутомимо продолжая свои наблюдения, Уильям Гершель пришел к заключению, что некоторые из туманностей невозможно разложить на отдельные звезды, потому что они состоят из более разреженного вещества, которое он называл светящейся жидкостью.

Ученый сделал вывод, что во вселенной широко распространены звезды и туманное вещество. Была интересна роль этого вещества и его участие в образовании звезд. Гипотеза об образовании звездных систем из рассеянного в космосе вещества была выдвинута в 1755 году. Вильгельм Гершель высказал оригинальную гипотезу, что туманности, которые не разлагаются на отдельные звезды и есть первоначальная стадия процесса образования звезды. Туманность постепенно уплотняется и образует либо одиночную звезду, первоначально окруженную туманной оболочкой, либо скопление нескольких звезд.

Кант предполагал, что все звезды, составляющие Млечный Путь образовались в одно время, а Гершель первым высказал мысль о том, что звезды могут иметь различный возраст, их образование имеет непрерывный характер и продолжается в настоящее время.

Такая идея не нашла поддержки и понимания, и представление о единовременном образовании всех звезд долгое время преобладало в науке. И только во второй половине прошлого века в результате достижений астрономии, особенно работ советских ученых, было доказано различие в возрасте звезд.

Было изучено множество звезд, возраст которых составлял от нескольких миллионов до миллиардов лет. Современная наука в общих закономерностях подтвердила гипотезы и предположения Гершеля о природе туманностей. Было установлено, что в нашей галактике и других галактиках широко распространены газовые и пылевые туманности. Природа этих образований оказалась гораздо сложнее, чем мог предполагать ученый.

Он правильно полагал, как Кант и Ламберт, что отдельные туманности являются системами звезд и расположены слишком далеко, но со временем можно будет увидеть их отдельные звезды при помощи более совершенных приборов.

В XVIII веке было выявлено, что многие звезды движутся. При помощи расчетов Гершель смог доказать движение солнечной системы в направлении созвездия Геркулеса.

Основной своей целью он считал изучение строения системы Млечный путь, определение ее размеров и формы. Деятельность в этом направлении он вел на протяжении нескольких десятков лет. Он не знал размеров звезд, расстояний между ними, из расположения, но предположил, что все звезды имеют примерно одинаковую светимость, расположены равномерно и расстояния между ними примерно равно, а к центру этой системы расположено солнце. При помощи своего гигантского телескопа он производил расчеты количества звезд на отдельном участке неба и таким образом пытался определить, насколько далеко и в каком направлении простирается галактика Млечный Путь. Ему было не известно явление поглощения света в космическом пространстве, и он считал, что гигантский телескоп позволит увидеть самые дальние звезды нашей галактики.

Сегодня известно, что звезды имеют разную светимость и распределяются в пространстве неравномерно. А размеры Галактики не дают возможности увидеть ее границы даже в гигантский телескоп. Поэтому Гершель не смог правильно определить форму, размеры Галактики и положение Солнца в ней. Высчитанные им размеры Млечного пути оказались значительно занижены.

Наряду с этим он занимался и другими исследованиями в области астрономии. Гершель смог разгадать природу излучения солнца и определил, что в его составе есть тепловые, световые и химические, невидимые глазом, лучи. Этим он предугадал открытие инфракрасного и ультрафиолетового излучения, выходящего за пределы солнечного спектра.

Начиная свою работу в области астрономии, как любитель, он отдавал своему увлечению все свободное время. Источником финансовых средств для него на протяжении долгого времени оставалась музыкальная деятельность. Только к старости Гершель получил достаточные финансовые возможности для проведения своих научных изысканий.

Этот человек являл в себе сочетание прекрасных человеческих качеств и талант настоящего ученого. Гершель был терпеливым и последовательным наблюдателем, целеустремленным и неутомимым исследователем, глубоким мыслителем. На самом пике своей известности он все равно оставался для окружающих простым, душевным и обаятельным человеком, что свидетельствует о его благородной и глубокой натуре.

Свой научный азарт и увлеченность исследовательской деятельностью он смог передать своим близким и родным людям. Огромную помощь в научных изысканиях оказала его сестра Каролина, которая с его помощью изучила астрономию и математику, обработала научные наблюдения брата, подготовила для опубликования каталоги туманностей и звездных скоплений, которые он открыл и описал. Проводя самостоятельные исследования, Каролина открыла 8 комет и 14 новых туманностей. Она была признана астрономами Англии и Европы, и избрана почетным членом королевского астрономического общества в Лондоне и Ирландской королевской академии. Каролина была первой женщиной, занимающейся исследованиями и удостоенной такими званиями.

Первая игра «Второго командного турнира».

Участники

- Илья Ганчуков, лаборант из Новосибирска

- Асмик Гаряка, программист из Еревана

- Михаил Карпук, юрист из Минска

Источник: salvadress.ru