Главными символами царской власти в России принято считать скипетр, державу и одну из из древнейших регалий Оружейной палаты Московского Кремля – шапку Мономаха. Менее известны бармы – характерная деталь внешнего облика царей допетровской Руси. Этот предмет символизировал ответственность русского монарха за Родину и свой народ.

Бармы: происхождение

В трудах дореволюционного историка Павла Савваитова бармы описываются как «драгоценное, украшенное священными изображениями широкое оплечье, которое, до времён Петра Великого, возлагали на себя русские государи при венчании на царство и при других торжественных случаях». Иногда наряду с названием «бармы» употреблялось слово «диадимы».

По происхождению этот предмет восходит к придворному обиходу Византийской империи. Поначалу бармами назывались небольшие иконки, затем название перешло на ожерелье, сделанное из таких иконок. Согласно русскому политическому мифу XVI века, бармы в числе других символов власти киевскому князю Владимиру Мономаху подарил его дед – греческий басилевс Константин Мономах. Известно, что уже тогда на бармах изображали Иисуса Христа, Богородицу и святых.

Потолок в виде грозовых облаков

Бармы упоминались в завещаниях великих князей московских Ивана Калиты, Дмитрия Донского и других. Однако в эпоху раздробленности Руси они воспринимались только как элемент одежды, пусть и очень дорогой. Поэтому бармы могли достаться не старшему сыну-наследнику, а младшим сыновьям великого князя.

Превращение в символ власти

Как особая регалия власти, по мнению доктора исторических наук Маргариты Бычковой, бармы стали восприниматься в конце XV века. В 1462 году в завещании великого князя Василия Васильевича они упоминаются уже отдельно от одежды. Бармы, шапка и пояс составляли единый символический комплекс, получить который должен был старший сын.

В церемонии венчания на великое княжение бармы использовались лишь однажды – в 1498 году, когда этот ритуал совершался над княжичем Дмитрием Иоанновичем, внуком великого князя Ивана III. Дед лично возложил бармы на внука. Однако тому не суждено было править Москвой – в 1502 году Иван III лишил Дмитрия прав на престол в пользу своего сына Василия III.

При Иване Грозном бармы использовались уже как атрибут венчания на царство. Во время церемонии они клались на «налой с наволокою» в царском чертоге посреди Успенского собора, рядом с крестом и венцом. В записках австрийского дипломата Сигизмунда фон Герберштейна, посещавшего Россию в XVI веке, царские бармы описываются как «род широкой цепи из мохнатого шёлка», который «изрядно украшен» снаружи золотом и драгоценными камнями. Речь идёт о закругленной пелерине, которая полностью покрывала плечи монарха, а также части груди и спины.

«Диадима служила связующим звеном спирально вздымавшейся вверх единой конструкции царского облачения в целом от широкого круга периметра подола через более узкий круг охвата плеч, четко вычерченный кромкой пелерины, к столь же ясно выделенному кругу горловины, а от него к головному убору, его сузившейся вершине, к самой конечной, верхней точке, где водружен крест», – сообщается в статье директора музея истории костюма при КемГУКИ Виктории Геращенко.

Барма, оплечье, нагрудник. Почему мы забываем свою историю?

Этот же автор описывает символическую роль барм: в глазах подданных русского царя предмет олицетворял бремя власти и ответственности за Отчизну перед Богом и людьми. Аналог барм имелся в облачении православного патриарха – омофор, он же нараменник. Этот элемент облачения ассоциировался с «заблудшей овцой» – человечеством, которое символически возложил на рамена (рамена — плечи, церк. слав. — прим.ред. ) Господь Иисус Христос.

Бармы в XVII веке

При царях династии Романовых бармы уже не передавались по наследству от отца к сыну, как при ранних московских князьях. Их изготовляли индивидуально, так как у каждого царя мыслился свой собственный небесный заступник.

Бармы царя Михаила Фёдоровича были изготовлены после 1629 года. На них помещены 16 изображений – восемь больших и восемь маленьких.

Для царя Алексея Михайловича бармы привезли в 1662 году из Стамбула-Константинополя, в них были вшиты семь эмалевых медальонов. На центральной дробнице оплечья помещалось изображение царского святого покровителя – Алексея Человека Божьего. Эти бармы можно увидеть на парсуне «Алексей Михайлович в большом наряде».

Представление о том, насколько ценным предметом были бармы, даёт описание изделия 1642 года: оно было украшено алмазами, яхонтами, лалами, изумрудами, топазами и жемчугом. Согласно описи, предмет включал не менее 45 драгоценных камней.

В последний раз бармы возлагались на царские плечи при венчании на царство Петра I и Ивана V в 1682 году. Пётр Великий упразднил царский наряд Большой казны, а при короновании своей жены Екатерины I в 1724 году он возложил на неё не бармы, а порфиру, подбитую горностаями. Примечательно, что последний царь Николай II, устроивший в 1903 году костюмированный бал в древнерусском стиле, хотя и оделся как Алексей Михайлович, бармы на себя возлагать не стал.

Источник: cyrillitsa.ru

Бармы царя Алексея Михайловича Тишайшего — малоизвестная и одна из самых ценных царских регалий

Бармы царя Алексея Михайловича, одна из самых ценных царских регалий

Такие царские регалии, как шапка Мономаха, скипетр и держава, знают все, а вот про бармы многие даже не слышали. А, между тем, это один из самых древних символов власти на Руси.

Бармы – это широкие оплечья со священными изображениями, украшенные драгоценными камнями. До времен Петра Великого их возлагали на свои плечи русские государи как при венчании на царство, так и в других торжественных случаях.

Бармы на Руси известны давно, еще со времен феодальной раздробленности, возникшей после распада Киевской Руси. Считается, что обычай носить бармы пришел к нам из Византии.

После того, как Иван III взял в жены принцессу Софью Палеолог из Византии, греческий император Константин XIX Мономах передал для него Шапку Мономаха, животворящий золотой крест и бармы.

« Ожерелье, сиречь Святыя Бармы, яже на плещу свою возлагаше ».

С тех пор бармы стали неотъемлимой частью коронационных регалий.

К сожалению, как выглядело это драгоценное украшение, неизвестно, поскольку оно не сохранилось.

Украшали бармы либо шитьем, либо драгоценными медальонами, которые нашивали на круглый воротник.

Носилось это богатство вот так:

Бармы Федора Иоанновича

Бармы царя Михаила Федоровича

После смерти Михаила Федоровича государем всея Руси в 1645 году был объявлен его старший сын Алексей.

Царь Алексей Михайлович

« В лето 1645 сентября в 28. великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович. изволил венчатися царским пресветлым венцем и святыми бармами, еже есть диадимою по древнему царскому чину. А как прииде время, и благочестивый государь царь и великий князь Алексей Михайлович. послал из Золотые полаты на казенной двор по животворящий крест Господень и по святые бармы. и по весь царский чин своего государева боярина Василья Ивановича Стрешнева. А несли с казенново двора царский чин: протопоп Стефан нес святый животворящий крест Господень, в нем же древо святаго животворящаго креста Господня, да святые бармы, еже есть царская диадима, да царский венец, еже есть шапка Мономахова, да чепь злату, а нес на главе на златом блюде, под драгою низаною пеленою с драгим со многим камением, с великою честию, со страхом и трепетом и со всяцем благоговением и благочинием, и тихо и зело стройно ».

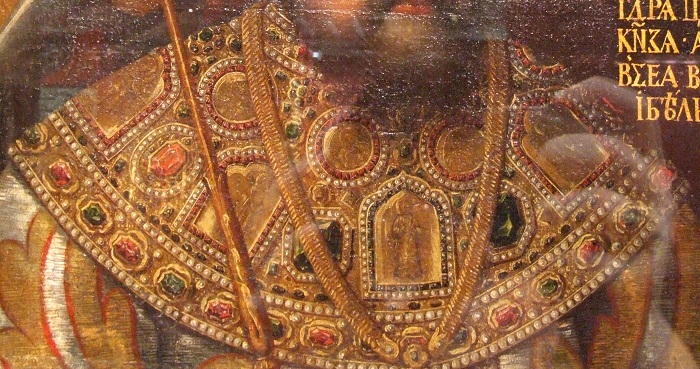

Царь Алексей Михайлович с шитыми бармами-оплечьем (фрагмент)

Во времена его правления царская казна пополнилась новыми коронационными регалиями, сделанными греками, проживающими в Стамбуле – скипетром, державой и бармами. Возможно, это связано с тем, что греки-ювелиры из мусульманской страны в то время слыли на Руси первоклассными мастерами.

Держава. Стамбул, 1662 г. Золото, драгоценные камни, жемчуг; литье, чеканка, гравировка, резьба,чернь, эмаль, канфарение. Скипетр. Стамбул, 1658 г. Золото, драгоценные камни, жемчуг; литье, чеканка, гравировка, резьба,чернь, эмаль, канфарение. Принадлежали царю Алексею Михайловичу

Хотя некоторые украшения и цветовое решение скипетра и державы выполнены в турецких художественных традициях – на контрастном сочетании зеленых эмалей и красных рубинов, в их орнамент включены сцены из 12 самых главных православных праздников: Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, Распятие, Воскресение, Уверение апостола Фомы, Сошествие Святого Духа, Вознесение, и венчают их православные кресты.

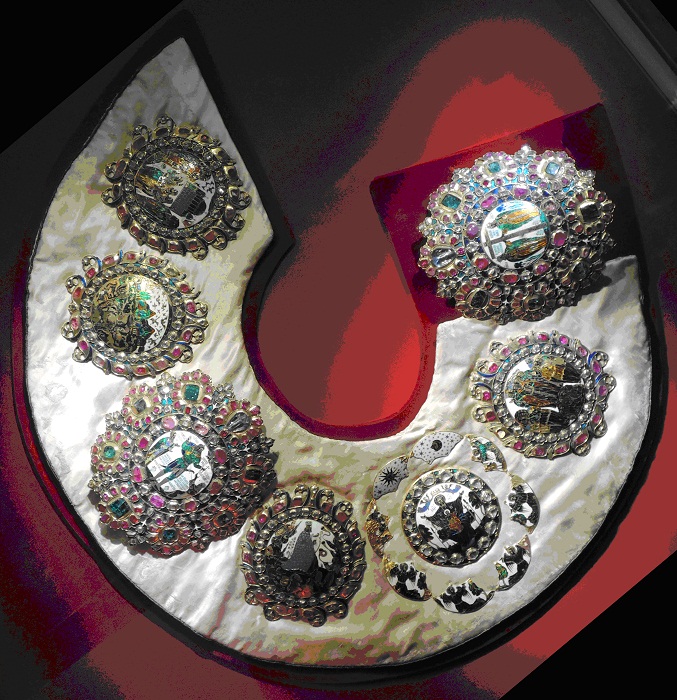

Бармы на оплечье Константинополь (Стамбул). II половина XVII в. Золото, камни драгоценные, мастика. Литье, чеканка, гравировка, эмаль, резьба. Принадлежали царю Алексею Михайловичу

Бармы представляли собой широкий белый воротник из шелка, украшенный медальонами.

Их круглые золотые пластинки, расписанные яркой разноцветной эмалью, обрамлены золотыми ажурными оправами, усыпанными сверкающими рубинами, алмазами, изумрудами. Всего на этих медальонах насчитывается 500 драгоценных камней, из них 248 алмазов.

Всего медальонов семь, три из них покрупнее, четыре поменьше.

Один крупный медальон выделяется из всех по форме и цветовой гамме. Видимо, он должен находиться в центре, а два других, имеющие выпуклую форму, на плечах.

На центральном медальоне изображена сидящая на троне Богоматерь с Иисусом Христом на коленях. Два ангела держат над ней корону.

Венчание Пресвятой Богородицы

На одном из плечевых медальонов изображен крест и христианские святые, император Византии Константин Великий и его мать Елена.

Обретение Креста святыми Константином и Еленой

На другом медальоне показано, как святой Меркурий в обличье воина поражает копьем гонителя христиан императора Юлиана Отступника.

Св. Василий Великий и св. воин Меркурий, поражающий копьем имп. Юлиана

И четыре медальона поменьше:

Пение псалмов царём Давидом

Сотворение мира

Цари, апостолы, праведники

Сошествие Святого Духа

В Оружейной палате хранится также тронное кресло, привезенное царю в подарок купцами. Изготовили его персидские мастера.

Иран, 1659 год. Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, дерево, ткань; литье, чеканка, басма, лицевое и декоративное шитье, лаковая миниатюра по дереву. Высота: 161 см. Ширина: 75,5 см. Длина: 51 см. Принадлежал царю Алексею Михайловичу

Основа трона сделана из сандалового дерева, а облицован он пластинами из золота и серебра, украшенными причудливыми узорами из драгоценных камней. Алмазов на этот трон пошло так много, что его стали называть «Алмазным».

На спинке трона – надпись, прославляющая царя:

» Могущественному и непобедимейшему Московии императору Алексею на земле благополучно царствующему сей трон, великая искусством сделанный, да будет предзнаменованием грядущего в небесах вечного блаженства. Лета Христова 1659 «.

Вручив этот подарок царю, купцы надеялись выпросить у него взамен право “беспошлинной торговли”, однако, царь на это не пошел и просто выкупил у купцов этот трон.

Огромный интерес сегодня представляют и 6 драгоценных венцов русских царей . Вот уж точно — тяжела ты шапка Мономаха!

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

БАРМА

драгоценное оплечье, украшенное изображениями религиозного характера. Надевалась русскими великими князьями во время венчания на царство и торжественных выходов.

Синонимы слова «БАРМА»:

БЕРЕСТА, ОПЛЕЧЬЕ, УКРАШЕНИЕ

Смотреть что такое БАРМА в других словарях:

БАРМА

береста вторичного образования; употребляется так же, как и первичная, на дегтекурение. Б. также называется липовый луб, с которого снято уже мочало.

БАРМА

русский зодчий, создавший в 1555—60 совместно с зодчим Постником храм Василия Блаженного, или Покровский собор «что на рву», на Красной площади. смотреть

БАРМА

барма сущ., кол-во синонимов: 3 • береста (7) • оплечье (6) • украшение (129) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: береста, оплечье, украшение. смотреть

БАРМА

БАРМА, русский зодчий, создавший в 1555-60 совместно с зодчим Постником храм Василия Блаженного, или Покровский собор «что на рву», на Красной площад. смотреть

БАРМА

Барма — береста вторичного образования; употребляется так же, как и первичная, на дегтекурение. Б. также называется липовый луб, с которого снято уже мочало.

. смотреть

БАРМА

— зодчий ХVI в., принимавший, вместе с своим товарищем Постником деятельное участие в постройке храма Василия Блаженного в Москве. «Русский мастер прем. смотреть

БАРМА

барма I ба́рмаI. «пена на мёде или фруктовом сиропе при варке», заимств. из нем. Barme, Bärme «жир» (Потебня, РФВ I, 263).II ба́рмаII., также барма́. смотреть

БАРМА

БОРМА, -ы, БОРМОТА, -ы, БОРМОТЕНЬ, -и, БОРМОТУХА, -и, БОРМОТУШКА, -и, ж., БОРМОТУН, -а, БОРМОТУНЧИК, -а, м., БАРМА, -ы, БАРМА, -ы, ж.Дешевое вино.Мои б. смотреть

БАРМА

I бармаI. «пена на меде или фруктовом сиропе при варке», заимств. из нем. Barme, Barme «жир» (Потебня, РФВ I, 263).II бармаII., также барман «овод», «Oestrus», пармак – то же, олонецк. (Кулик.). Заимств. из фин. parma, paarma – то же; см. Калима 34, 181.III бармаIII., также барама, брама (Даль), обычн. мн. бармы «наплечные и нагрудные украшения великих князей», часто в XIV в., см. Срезн. I, 42 и сл.

По Маценауэру (LF 7, 9) и Преобр. (1, 17), слово было заимств. из др.-исл. barmr «край, берег»; ср. ср.-в.-н. brem «опушка, обшивка», шв. bram «борт» (Клюге-Гетце 648; Торп 262). Но значения существенно расходятся, и грамматический род русск. слова не соответствует др.-исл., поэтому сопоставление представляется сомнительным.••[В русск. через польск. посредство: ср. др.-польск. brama «украшения на руках или ногах женщин», bramka (1493 г.) «дорогое украшение на голове или на шее женщины»; см. Исаченко, ZfS, 2, 1957, стр. 496. – Т.]. смотреть

БАРМА

Ба́рма архитектор середины XVI в. Выстроил совместно с Посником Яковлевым храм Василия Блаженного (собственно, Покровский собор что на Рву), уникальный. смотреть

БАРМА

БАРМА, барама, брама ж. стар. более употребит. бармы мн. оплечья, ожерелье на торжественной одежде со священными изображениями; их носили духовные сановники и наши государи. Риза белая, бармы золотые. Не переиначено ли из обрамья, от рамо, плечо?

Рамо, рамка, брама (ворота), обрамок, обраменье или раменье, искони образовавшее кайму, окаемок нивы, слишком близки, как по созвучию, так и по смыслу; пахарь назывался огнищанином, потому что пахал расчищенный огнем от леса обрамок. См. обрамливать. В ряз. осталось еще барама, оплечье архиерейских риз, а в смол. барма, риза священника. Бармица стар. оплечье, походившее на отложное ожерелье; | кольчатый доспех на оплечье, на плеча, грудь и лопатки.

. смотреть

БАРМА

БАРМА(греч.). Кора вторичного образования, нарастающая на березе по сдирании бересты; также липовый луб, с которого снята уже мочала.Словарь иностранны. смотреть

БАРМА

БАРМА, зодчий 16 в., создал в Москве совместно с Постником Покровский собор что на рву (храм Василия Блаженного; 1555-60).Источник: Энциклопедия «Отеч. смотреть

БАРМА

Барма русский архитектор XVI в. В 1555-60 построил вместе с Постником Покровский собор в Москве (см. Василия Блаженного храм). (Источник: «Попул. смотреть

БАРМА

прозванный Постником. Автор собора Спаса на Рву (Василия Блаженного), возведенного по приказу Ивана Грозного (1554-1560) в ознаменование победы над Каз. смотреть

БАРМА

(16 в.) — др.-рус. зодчий, строитель вместе с Постником в 1555-61 храма Покрова на Рву в Москве на Красной площади, именуемого по нар. традиции храмом Василия Блаженного. Существует гипотеза, согласно к-рой храм Покрова на Рву строил один мастер — пскович Постник Яковлев по прозванию Барма. Др. постройки Б. неизвестны. смотреть

БАРМА

прозванный Постником. Автор собора Спаса на Рву (Василия Блаженного), возведенного по приказу Ивана Грозного (1554-1560) в ознаменование победы над . смотреть

БАРМА

Барма, зодчий XVI столетия, участвовавший совместно с Постником в постройке церкви Василия Блаженного в Москве. По словам летописи, это был «русский мастер премудрый и таковому чудному делу удобный».

Синонимы:

. смотреть

БАРМА

1) барва (барма)одяг2) бармау XVII ст. плата підлеглим, яку давали грішми і речами

БАРМА

Барма, прозванный Постником. Автор собора Спаса на Рву (Василия Блаженного), возведенного по приказу Ивана Грозного (1554-1560) в ознаменование победы над Казанским ханством.

Иван IV Васильевич Грозный русский царь (1547-1584)

. смотреть

БАРМА

БАРМА об. моск. бормотун, невнятно, неясно говорящий, картавый. | Перм.-черд. вор? | Вят. изнанка, ничка, мездра (не бахтарма ли?). Бармить моск.-руз. бармолить арх. бармачить ряз. бормотать, говорить невнятно.

. смотреть

БАРМА

БАРМА, русский зодчий 16 в., создал совместно с Постником Василия Блаженного храм.

БАРМА

БАРМА — русский зодчий 16 в., создал совместно с Постником Василия Блаженного храм.

БАРМА

БАРМА , русский зодчий 16 в., создал совместно с Постником Василия Блаженного храм.

БАРМА

БАРМА, русский зодчий 16 в., создал совместно с Постником Василия Блаженного храм.

БАРМА

— русский зодчий 16 в., создал совместно с Постником ВасилияБлаженного храм.

БАРМА

БАРМА ЗОДЧИЙ XVI СТОЛЕТИЯ

, участвовавший совместно с Постником в постройке церкви Василия Блаженного в Москве. По словам летописи, это был *русский мастер премудрый и таковому чудному делу удобный*. смотреть

БАРМА И ПОСТНИК

русские зодчие, построившие в 1555—1561 гг. Покровский собор на Рву (храм Василия Блаженного). Возможно, Барма и Постник — одно и то же лицо.

БАРМА И ПОСТНИК

(15 век)архитекторы, авторы Покровского собора (храма Василия Блаженного) на Красной площади в Москве.

Источник: rus-in-terms.slovaronline.com