Традиционные украшения на Руси

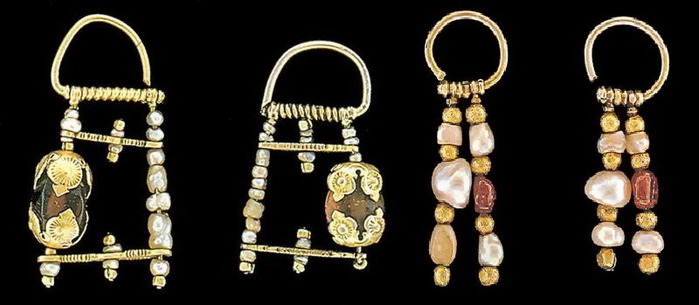

Серьги: 1. Колты (колтуши, колтки) — литые подвески из золота или серебра на лентах у височной части головного убора, заменяющие серьги, служили и оберегами. Состоит из двух выпуклых щитков, спаянных друг с другом, имеющие наверху дужку для подвешивания. Бывают округлой или звёздчатой формы. Округлые украшались изображениями птиц-сиринов, древа жизни, цветами, позже христианскими мотивами.

2.Пясы – примерно с XIV в., представляют собой массивные подвески на кольце-швензе с колокольчиками по нижнему краю. Кольцо-швенза либо крепилась к лентам головного убора, либо крепилась к уху. Позже их делали из бисера.

3. Одинцы, двойчатки, тройчатки — появились примерно в XV в., висячие серьги с 1, 2 или 3 стержнями с сердоликовыми, костяными, перламутровыми шариками или цилиндриками, бусинами, речным жемчугом. Были широко распространены в Калуге, северных и центральных районах Европейской России.

3. Одинцы, двойчатки, тройчатки — появились примерно в XV в., висячие серьги с 1, 2 или 3 стержнями с сердоликовыми, костяными, перламутровыми шариками или цилиндриками, бусинами, речным жемчугом. Были широко распространены в Калуге, северных и центральных районах Европейской России.

100 уникальных экспонатов. Выпуск 8 «Височные кольца радимичей»

4. Голубцы (орлики), XVI–XVII век, — массивные серьги напоминали по силуэту стилизованные фигурки одной или двух птиц, обращенных друг к другу спинами.

5.Бабочки — представляют собой металлический стержень с двумя лопастями, ажурно-оплетенные жемчугом в форме крыльев бабочки, нанизанного на конский волос или тонкую проволоку, и прикрепленной к низу каплевидной подвески или колокольчика. Металлическую основу делали, в основном, из латуни – сплава меди с цинком и другими элементами, дужку делали из серебра. Форма жемчужных серег сложилась к концу XVIII века. В XIX веке стали подменять натуральный жемчуг перламутровым бисером, стеклярусом.

Пряничный домик. Серьги и колты / Телеканал Культура

Виды ожерелий: 1.Гайтан (гердан, итан, гитан, королеска, почёпка, чапочка) – нагрудное, иногда наспинное украшение, делавшееся сначала из сплетенных колец металла, как бы цепочка с крестом или иконой, потом в простонародье сложилось искусство плетения его из бисера или нитей. Сейчас, гайтаны представляют собой длинную (максимум до талии), шириной до 10 см, полоску бисера. Два конца бисерной сетки соединяются подвеской с украшением — медальоном, бисерными кистями, в древности иногда со вставаранкой (костью от куриного крыла – оберег).

2. Грибатка – как гайтан, только полоски из бисера или цепи поделены украшением, наподобие главного медальона, на ровные отрезки. Может смыкаться большим медальоном, а может не смыкаться.

3. Колодочка (жгут) — туго-сплетенный объемный ошейник из бисера или цепи, имитирующий тело змеи. Была широко распространена в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях, как украшение девушек и молодых женщин. И Лариат (виток, змейка) – это длинный вариант, служивший либо бусами, либо поясом. Часто почему-то их путают с гайтаном.

3. Колодочка (жгут) — туго-сплетенный объемный ошейник из бисера или цепи, имитирующий тело змеи. Была широко распространена в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях, как украшение девушек и молодых женщин. И Лариат (виток, змейка) – это длинный вариант, служивший либо бусами, либо поясом. Часто почему-то их путают с гайтаном.

4. Гривна – шейный ободок, иногда с широкой вставкой из цельной золотой или серебренной пластины, украшенной резьбой, распространенное со времен Киевской Руси. Часто не застегивалась, а зажималась на шее.

5. Перлы (пруты, прутики) — ожерелье из речного жемчуга на конском волосе. Речной жемчуг добывали в северных реках. Жемчугом украшали головные уборы и одежду, делали из него серьги, бусы, сохранившиеся в народном костюме вплоть до начала XX века.

Речной жемчуг образуется в раковинах почковидной формы, русское название которых «жемчужница пресноводная» (лат. margaritana margaritifera). Размеры речного жемчуга колеблются от мелких зерен до горошин диаметром 10–14 миллиметров. В большие праздники в Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии, ширина прутов могла доходить до десяти таких нитей.

6. Монисто (маниста, монисты) — многослойные бусы, иногда с подвесками-монетами.

7. Ленки (брода, шейная лента, ожерёлок, жарёлок, поджерёлок, подгорлок) – богато расшитый тканевый ошейник с исходящими от него лентами, бахромой или бисером .

7. Ленки (брода, шейная лента, ожерёлок, жарёлок, поджерёлок, подгорлок) – богато расшитый тканевый ошейник с исходящими от него лентами, бахромой или бисером .

8. Наборушник (оплечье, глунец) — круговое украшение , лицевая поверхность украшается вышивкой, золотыми или серебряными нитями, канителью, нашивками цветной фольги, жемчугом или бисером.

Источник: www.liveinternet.ru

Коруны, усерязи, колты. Лучшие друзья девушек до появления бриллиантов

Серьги в висках, гривны и ароматические подвески. Чем больше, тем лучше — властительницу должно быть видно издалека. В День княгини Ольги WAS и ювелирный дом SOVA рассказывают, чем свою красоту подчеркивали женщины из правящих семей Руси.

В конце 9 века на земли восточных славян и финно-угров приходят скандинавские разбойники и торговцы — варяги. Местные жители не успели до этого создать свое государство и попали под власть лучше организованных чужаков. Конунги со временем стали князьями.

Варяги приезжают с женами, а те внедряют на Руси северную моду. В княжеских могилах и кладах найдено множество украшений, не типичных для славянских племен. В 10 веке налаживаются контакты с Византией. Появляются украшения из золота, завозят серебро, ювелирные изделия становятся разнообразнее.

Верховный правитель у скандинавов

Коруна незамужней

До замужества можно было экспериментировать с головными уборами и прическами. Девушки показывали свои волосы, распущенные или заплетенные в косу. Украшения на волосах говорили о социальном статусе. Простые девушки надевали на лоб и крепили на затылке узкую повязку из льна или шерсти — венок. Обеспеченные могли позволить себе вышитую парчу, «венок» из металлических бляшек или даже из серебра.

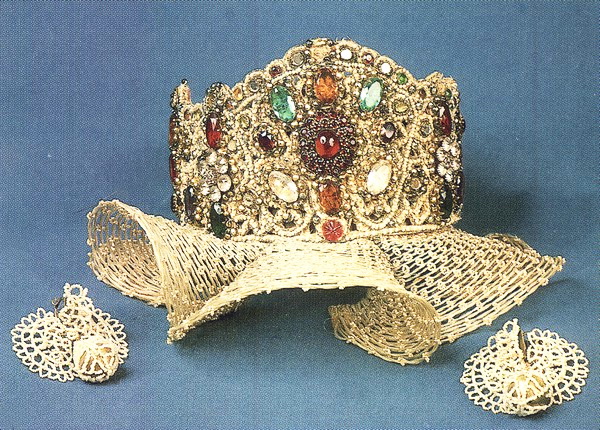

Мечтой каждой модницы была дизайнерская диадема — коруна. Это массивный венок с жесткой основой. Околыш обтягивали тканью, вышивали узоры цветными нитками, бусинами, украшали металлом. Чтобы не натирала, под коруну часто подкладывали валик.

Нам точно известно, как выглядело это украшение. В рукописном «Изборнике» 1073 года зодиакальный символ Девы изобразили с коруной на голове, а в 1900 году при раскопках в селе Сахновка близ Канева археологи обнаружили византийскую золотую коруну 12–13 века. Семь ее пластин украшены эмалью, на центральной изображен Александр Македонский.

После свадьбы девица становилась мужатицей. Волосы теперь приходилось прятать под кичку , шею прикрывали наметкой или повоем . Жены показывали волосы только мужьям, поэтому украшали ткань головного убора, без которого никогда не появлялись перед чужими людьми.

Длинные и широкие полосы полотна, которые женщины обматывали вокруг шеи и головы

Полотняная шапочка с рожками

Височные кольца

Традиционное византийское украшение — серьги — на Руси носили редко, но не только женщины. Константинопольский хронист Лев Диакон в конце 10 века записал, что серьгу в ухе имел князь Святослав Игоревич.

Гораздо популярнее были височные украшения. Такие кольца находили еще в греческих могильниках бронзового века, в Микенах и Трое. Со временем манеру украшать виски позаимствовали славяне. В 10 веке височные кольца на Руси носят все женщины и при всяком случае. Девушки крепят их волосками за ушами, поэтому украшения называют усерязями («уси» — уши).

Женщины украшают кольцами кички и платки.

Спиралевидные, ромбощитковые, семилопастные, браслетовидные, трехбусенные — по форме колец можно было узнать о происхождении девушки. Только S-образные украшения были распространены во всех славянских племенах. Такие находят в могильниках 8–12 веков, разбросанных по территории от современной Словении до центральной России.

Простолюдинкам по карману были только проволочные кольца, украшенные бусинами. Модели подороже выплавляли из меди или железа. Богатые жительницы крупных городов — Киева, Новгорода, Суздаля — носили усерязи из серебра. Это было повседневное украшение, и золотые не носили даже княгини.

Ароматические колты

В 11 веке, скорее всего как модификация самых массивных усерязей, возникают колты. Полые подвески ремешками или цепочками крепились к головным уборам. Украшали их ажурными узорами — эмалью, сканью и филигранью. Внутрь могли положить ткань, пропитанную пахучим маслом.

Колты обычно делали из драгоценных металлов, но с 13 века появляются изделия из сплава олова и свинца. Так удовлетворяли запросы горожанок, желавших носить украшения «как у княгинь», но из более дешевых материалов.

В начале 20 века сахарозаводчики Терещенко спонсировали раскопки, которые на Старокиевской горе вел первооткрыватель трипольской культуры Викентий Хвойка. Археолог-самоучка раскопал языческое капище, княжеский дворец, руины Десятинной церкви, ремесленные мастерские и массовое захоронение убитых монголами киевлян. Среди самых громких находок — кирпич с изображением трезубца, знака князя Владимира, и золотые колты 9–10 веков. Может быть, их носила сама княгиня Ольга?

После раскопок коллекция Терещенко пополнилась полутора тысячами предметов 11–13 веков. Когда Хвойка снова попросил денег на раскопки в Черкасской области, ему не отказали. Так спонсоры заполучили еще 250 украшений, среди которых были шестилучные серебряные колты, колт с грифонами и золотой колт с изображением птицы. Тогда же была найдена коруна с портретом Александра Македонского.

Сейчас там находится Музей истории Украины

Гривны и цепи

Гривна изначально была шейным украшением. Подобные находят по всей территории расселения славян. Женщины из высших слоев общества предпочитали гривны из билона, сплава серебра и меди. Как и по височным кольцам, по гривне можно определить происхождение владелицы. Бывают гладкие, крученые, витые.

Драгоценные цепи были более сложным изделием, а потому появились позднее. В новгородских берестяных грамотах упоминается цена золотой цепи — 2 рубля. Это стоимость 400 беличьих шкурок.

Ипатьевская летопись описывает события 1288 года: И [Князь волынский Владимир Василькович] раздал бедным имущество свое все — золото, серебро, камни дорогие, и пояса золотые отца своего, и серебряные, и свое, что после отца своего приобрел был, — все он раздал. И блюда большие серебряные, и кубки золотые и серебряные сам он перед своими глазами побил и перелил в гривне; и цепи крупные золотые бабы своей [Анны] и матери своей [Елены], — все перелил и разослал милостыню по всей земле.

Красота на Руси требовала физического труда: знатные женщины могли носить на себе украшения общим весом в несколько килограммов. С тех пор ювелирные изделия стали изящнее. Теперь они подчеркивают не богатство, а хороший вкус. Что такое хорошо в ювелирном дизайне, к счастью, больше не диктует Византия. SOVA — ближе.

Источник: was.media

Колты — связь времён

Колт это одна из разновидностей височных украшений, наравне с височными кольцами. Сам колт имеет сложный дизайн и художественно украшен. Сегодня мы постараемся рассмотреть связь времён, и увидим, какими колты были до Киевского времени.

Древнерусский колт

Официально считается, что колты (Фото №1), как височные украшения, использовали древнерусские женщины в 11-13 веке. Это была своеобразная подвеска из бронзы, серебра, золота, полая внутри, имеющая ювелирную обработку того времени: эмали, зернь, скань, чернь.

Колты Древней Руси имеют разнообразный вид:

- круглые,

- луноподобные,

- с лучами,

- в виде звёзд.

На них можно увидеть разные орнаментированные и писанные эмалью сюжеты:

- птицы,

- птица-сирин,

- грифон,

- растительный орнамент,

- христианская тематика,

- языческие символы.

Колты гуннского периода.

А теперь отвлечёмся от средневековой Руси и отправимся в более ранний период — 4-5 веку нашей эры. В этот период племена гуннов начали великое переселение народов. Именно к данному времени относятся лучевидные колты украшенные:

- перегородчатыми эмалями,

- камнями (цветным стеклом),

- и зернью.

На фото: колт гуннского времени, найден в Ростовской области.

Техника, в которой сделаны колты гуннского времени, называется полихромный стиль. Надо сказать, что между колтами гуннского периода и колтами Древней Руси есть видимая связь и схожесть. Возникает вопрос: можно ли считать, что представители древних славянских племён переняли данные височные украшения именно у кочевников? Надо сказать, что и височные кольца известны у многих народов тюркских племён, кавказской культуры (кобань) и финнов-угров.

Ещё один вопрос заключается в том: встречаются ли колты в раннесредневековом периоде, и если нет, то почему?

Источник: donovedenie.ru