Старинный женский головной убор, как и вся одежда тех времен, отображал обычаи и мировоззрение русского народа, а также его отношение к природе и всему миру. Некоторые элементы одежды в старину заимствовались у других народов, хотя в большей степени русские костюмы имели свой, особенный стиль.

Как одевались женщины на Руси

Главной составляющей женской одежды являлась рубаха или сорочка. Первая представляла собой своеобразное нательное нижнее белье и делалась исключительно из толстой и грубой ткани. Вторая же всегда шилась из тонких и легких материалов. Сорочки в основном носили богатые женщины, а на остальных всегда были надеты рубахи.

Мастер-класс: «Традиционный народный костюм. Головные уборы. I часть»

Вместе с этим девушки носили холщовую одежду, именуемую «запоной». По виду она напоминала согнутый вдвое кусок ткани с небольшим вырезом для головы. Запона надевалась поверх рубахи и подпоясывалась.

В холодное время года жительницы Руси носили меховые кожухи. В честь различных празднований они облачались в долгорукавки — специальные рубахи. Вокруг бедер женщины оборачивали ткань из шерсти, перехватывая ее на талии поясом. Такая часть одежды получила название «понева». Чаще всего она была сделана в клетку.

Расцветки поневы в разных племенах отличались.

Старинные женские головные уборы на Руси

Во времена Древней Руси мужчины всегда носили одни и те же шапки, а вот женские головные уборы классифицировались на девичьи и предназначенные для замужних дам. Каждая девушка должна была строго соблюдать стиль и правила ношения одежды. Все виды старинных женских головных уборов перечислены и описаны ниже.

Повязки и тесемки

Традиционный девичий головной убор не был предназначен для того, чтобы закрывать макушку обладательницы. Он оставлял достаточно большую часть волос открытой. С самых ранних лет девочки на Руси носили обычные тесемки, сделанные из материи.

В более старшем возрасте им приходилось носить другой девичий головной убор – повязку (перевязку). В отдельных районах ее часто называли увяслом. Этот элемент полностью обхватывал лоб и закреплялся на затылке с помощью узла. Как правило, такие повязки создавались из бересты, шелковых лент, а также парчи. Их владелицы украшали свои головные уборы стеклярусом, вышивкой, драгоценными камнями и золотом.

В переписи имущества дочери одного из русских царей, Алексея Михайловича, была упомянута «перевязочка, низанная жемчугом». Нередко встречались повязки, налобная часть которых отличалась особым украшением, выполненным в виде какой-либо фигуры или узорчатого узла.

Русский народный головной убор Алматы на заказ!

Венчик

Еще одной разновидностью старинного женского головного убора является венец (венчик). Он произошел от венка, который составляли из разных цветов. Согласно верованиям предков, этот убор оберегал от нечистой силы.

Делали венчики из тоненькой металлической ленты, ширина которой не превышала 2,5 сантиметра. Также для этого использовались бронза и серебро. По внешнему виду такой головной убор был похож на повязку, но единственным отличием были крючки для ленты или шнурка, чтобы крепко завязывать венчик на затылке.

Нередко венец украшали узорами с зубцами наверху. На большие праздники девушки надевали уборы, украшенные нитями жемчуга, свисающими вдоль щек, – так называемые рясочники. Именно такое украшение было на свадьбе у царицы Евдокии Лопухиной.

Теплая шапка

В холодное время года на головах девиц можно было увидеть шапки, которые в те времена именовались столбунцами. Из них на спину выпадала длинная девичья коса, украшенная, в свою очередь, лентой красного цвета.

Убор после замужества

Старинные женские головные уборы выполняли не только эстетическую функцию – они служили своеобразным показателем и статуса, и семейного положения красавицы. Как только девица выходила замуж, этот элемент наряда сразу менялся. Происходило это по той причине, что после замужества вся красота жены принадлежала лишь ее мужу. Иноземцы, посетившие русские земли, описывали свадебный обычай так: во время празднования мужчина набрасывал на голову своей избраннице платок и тем самым демонстрировал, что отныне он становился ее законным мужем.

Платок, или убрус

Этот старинный женский головной убор особенно нравился девушкам. В разных регионах его называли по-разному. Среди наиболее распространенных наименований: ширинка, полотенце, подширье, наметка, фата и так далее. Этот платок состоял из достаточно тонкого полотнища прямоугольной формы, длина которого достигала пары метров, а ширина была около 50 сантиметров.

Один из концов убруса всегда украшался вышивкой шелковыми нитями, серебром, золотом. Он свисал на плечо и никогда не прятался под одежду. Второй же конец был предназначен для того, чтобы обвязывать им голову и скалывать внизу подбородка. В 10-11 веках было принято поверх такого платка помещать красивый набор ювелирных мелочей – висячие кольца и всевозможные украшения.

Некоторое время спустя убрус стали делать треугольной формы. В таком случае оба конца скалывали под подбородком или же завязывали на макушке фигурным узлом, но для этого требовалось особое умение, которым владела далеко не каждая русская женщина. Также концы могли спускаться на плечи или спину и богато расшивались.

Такая мода ношения платков пришла в Россию лишь в 18-19 веках из Германии. Ранее же платок просто обхватывал шею девушки, а узел располагался на самой вершине макушки и затягивался довольно туго. Данный метод называли «головкой». Один из современников 18 века писал, что выразительность платка была необходима для того, чтобы «возвысить красоту и придать еще большую цветность» лицам женщин.

Как прятали волосы

При составлении собственного головного убора в обычные дни женщины использовали подубрусник, или волосник (повойник). Он представлял собой маленькую шапочку-сетку, сделанную из тонкого материала. Состоял этот убор из дна, а также околышка, в котором была предусмотрена шнуровка вокруг головы – специально для того, чтобы шапочка завязывалась как можно туже. Повойник, как правило, украшался разнообразными камнями, жемчугом, которые женщины самостоятельно нашивали на зону лба. Такая нашивка была уникальной и особенной, так как каждая мастерица берегла ее и передавала своей дочери, прикрепляя уже на ее головной убор.

Основным предназначением подубрусника было спрятать женские волосы от глаз посторонних. Попадались и такие женщины, которые слишком усердствовали, стягивая убор так, что практически не могли моргать. Сверху повойника в зимнее время обязательно надевалась шапка или же платок. Начиная с 18 века эти головные уборы стали видоизменяться и в итоге приобрели форму чепчика.

Иногда его носили вместе с убрусом, надевая поверх него. Завесило это в основном от красоты и степени украшения данного элемента. Каждая женщина относилась к своей одежде и головным уборам с трепетом, ведь именно они говорили о ней как о хозяйке и верной жене.

Что носили замужние женщины: что такое парчовая кичка

После того как женщина выходила замуж, вместе с платком и повойником ей необходимо было носить особый головной убор — кику (кичку). Сейчас мало кто знает, что такое парчовая кичка, но в те времена она была настоящей привилегией замужних дам. Именно по этой причине историк Забелин назвал этот убор «короной замужества».

Кику можно было легко распознать по рогам или лопатке, которые торчали прямо надо лбом и были устремлены четко вверх. Рога имели некоторую связь с верованиями в оберегающую силу, так как посредством их женщину уподобляли корове, которая, как известно, являлась священным животным для наших предков. Основной функцией рогатой кички являлась защита новоиспеченной жены и ее ребенка, а также она способствовала плодородию и продолжению рода.

Головной убор носился поверх повойника и состоял из обруча, который не замыкался сзади и был обшит тканью. Этот обруч по виду был похож на подкову или полумесяц. Высота рогов, прикрепленных к убору, достигала 30 сантиметров, а делались они исключительно из плотно скрученного холста. Помимо передней части большое значение имела и задняя.

Она делалась из меха или дорогостоящей материи и именовалась подзатыльником. Украшали этот элемент всегда нарядно, потому как он заменял длинную девичью косу. Сюда вмещалась довольно богатая вышивка, а также широкая декоративная подвеска, на которой были прикреплены длинные цепочки из бляшек. Сверху кички был прикреплен специальный чехол-покрывало, который в старину назывался сорокой.

Именно в таком облачении должна была ходить замужняя женщина. При этом ей следовало держать голову высоко поднятой, а шаги делать красиво и мягко. Благодаря этому появилось выражение «кичиться», что означало «возносить себя над остальными людьми».

По типу кики была создана коруна. Она представляла собой головной убор для персон царского и княжеского рода. Главным отличием коруны являлась ее форма. Это была богато украшенная корона, которую необходимо было надевать поверх убруса. Как правило, к убору добавляли различные украшения в виде рясок, колтов, жемчужной поднизи, а внутрь вкладывали специальные ткани, пропитанные разнообразными запахами.

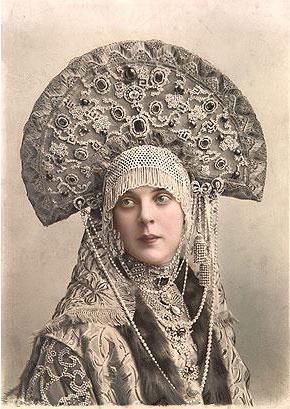

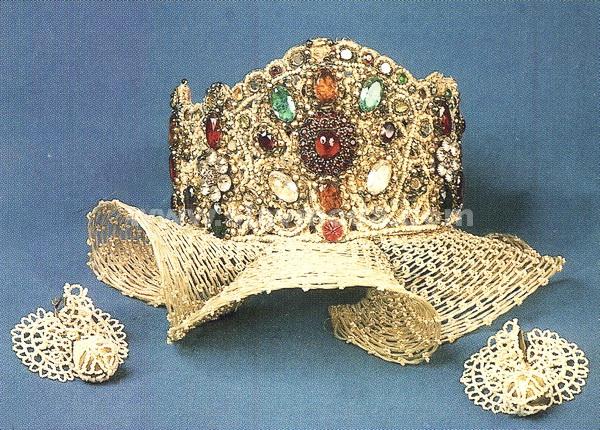

Кокошник

Многих людей интересует название старинного русского женского головного убора, который можно заметить и на современных девушках. Несмотря на то что носить его довольно тяжело из-за веса, нашим предкам (женщинам) ежедневно держать на голове такое украшение было лишь в радость.

Русский народный кокошник получил свое название от древнеславянского слова «кокош», которое в переводе означало «курица», «петух», «наседка». Его отличительной чертой являлась передняя часть – гребень. Весь русский народный кокошник делался на твердой основе, что позволяло ему лучше удерживаться на голове. Гребень высоко приподнимался надо лбом и был виден с достаточно большого расстояния. Сзади русский народный головной убор фиксировался при помощи ленточек и затягивался тканью.

Несмотря на то что первоначально кокошник был прерогативой одних лишь замужних женщин, спустя некоторое время его стали носить и молодые девицы. Но у них уже верх оставался открытым.

Такой русский народный головной убор обтягивался материей или кожей. Украшать его можно было металлической нитью, бусинами, жемчугом, а также стеклярусом. К убору прикреплялось специальное покрывало, сделанное из дорогостоящей узорной ткани. Сверху, как правило, носилась фата или платок, обязательно сложенный в треугольник.

У обычных людей кокошник получил распространение в 16-17 веках. Он стал отличной заменой кичке. Представители духовенства вели борьбу с «рогатой», категорически запрещали посещать в ней церковь. Они приветствовали более удобный, безопасный и красивый вариант.

Шляпки

Начиная с конца 16 века во время перехода с зимы на весну женщины, «выходя в люди», надевали поверх убруса шляпу. Она создавалась из войлока разных цветов и была довольно схожа с той, что православные люди носят на прогулке.

Меховые шапки

К старинным зимним женским головным уборам также стоит отнести бархатные шапки, отороченные мехом. Сверху они делались из ткани или клееной бумаги. Сама шапка была конусообразной, круглой или цилиндрической формы. От мужских головных уборов она отличалась наличием украшений — жемчуга, шитья, камней.

Поскольку шапки были достаточно высокими, с целью сохранения тепла внутрь них подкладывался легкий мех или атлас. Женщины относились к своим уборам очень бережно. Из некоторых источников известно, что по окончании сезона царские дочери обязательно должны были сдавать шапки на хранение в специальную Мастерскую палату. Там их размещали на болванах и укрывали чехлами.

Зимние шапки делались из разного меха — лисьего, бобрового, собольего. Для молодых девушек идеальным вариантом считался беличий или заячий вариант. Одним из немногих сходств с мужскими уборами являлось название. Женские шапки также именовались «горлатными», поэтому и надевались они сразу в несколько слоев.

Треух

Еще один великолепный головной убор, который женщины смогли удачно перенять у мужчин, – треух. Его верх покрывался тканью, а часть в лобной области опушалась, как правило, соболем. Такие шапки украшались кружевами или жемчугом.

Каптур

Не менее интересная зимняя шапка под названием «каптур» пользовалась особой популярностью среди вдов. Она защищала голову своей обладательницы от стужи, потому как по виду представляла собой цилиндр с мехом, который покрывал и голову, и лицо с обеих сторон. Шилась шапка из бобра, но самым бедным приходилось носить уборы из овчины. Сверху обязательно нужно было надевать повязку.

Источник: fb.ru

Украшения в русской традиционной культуре

Стремление человека украшать свой костюм известно издавна. У разных народов, в том числе и у русских, детали одежды декорировали во всевозможных текстильных техниках: ткачестве, вышивке, плетении, шитье и других. Как правило, орнамент, независимо от технологических приемов его выполнения, располагали на одежде в определенных местах: по краю ворота, рукавов, подола.

Украшения, представлявшие собой съемное убранство в костюмном комплексе, дополняли и усиливали роль декоративного элемента в тех же самых местах, что позволяет говорить об общности значения декора на одежде и украшений. Это особенно очевидно, когда украшение является составной частью одежды, примером чего могут служить накладные манжеты, воротники. В русской традиции украшения составляли обязательную принадлежность костюма. По месту расположения на человеке они в наряде XIX-начала XX века подразделялись на головные, шейные, нагрудные, наплечные, наспинные, накосные, поясные, наручные.

Из головных украшений наиболее распространенными были ушные (серьги, пушки), височные (кудёрки, детали головного убора – поднизи или рясна), а также съемные детали головного убора (цветы, кружки).

Головные украшения: детали головного убора — рясна

В категорию шейных входили различные по месту расположения украшения: шейные (бусы и ожерелья, частично спускающиеся на грудь), шейно-нагрудные (широкие воротники), шейно-наспинные (шейное украшение с наспинными деталями).

Шейное украшение: бусы

Нагрудные украшения закрывали часть груди («грудки», ожерелья, гайтаны, цепи) и тоже могли иметь наплечные и наспинные детали. Шейные и нагрудные украшения по способу крепления на шее могли быть сплошными , с завязками, с застежкой (крючки, пуговицы, кнопки), изредка – с замком.

Нагрудное украшение: гайтан

Серьги и ожерелье. Россия. Конец 18 — начало 19 вв.

Льняная нить, перламутр, стеклянные бусы, жемчуг, медь; плетение

Ожерелье. Россия. Вторая половина 19 в. Серьги. Россия. Вторая половина 19 в.

Наплечные украшения чаще включали парные детали («крылышки», наплечники), иногда соединенные с нагрудной частью, а в редких случаях представляли собой единый предмет, например в виде наспинно-наплечной полосы ткани (подоплечка).

Наспинные украшения могли быть самостоятельными и тогда крепились с помощью завязок или пуговиц к шее, шейному украшению или переднику (ленты, размётки, гаруса, подпружка). Нередко они составляли одно целое с шейным или нагрудным украшением. К разряду накосных украшений относятся косники (плоские косники треугольной, круглой или иной формы, кистеобразные, в виде небольших лопастей и др.), ленты.

Поясные украшения либо были самостоятельными и крепились к поясу спереди или сзади (карман-лакомник, лопасть на ленте, две лопасти), либо составляли декоративную часть пояса в виде одной или двух ниспадающих по бедрам или сзади лопастей («косы», назадник и др.).

В группу наручных украшений входили кольца, браслеты, накладные манжеты (поручи, подзаперстья) и оборки (нарушники, брыжи).

Основу украшений чаще всего составляли холст собственного производства, льняная или шерстяная нить, конский волос; для жесткости частей украшений иногда употребляли детали из стержня гусиного пера, дерева: луба, бересты, прутьев. Материал, придававший украшениям декоративные свойства, большей частью покупали.

Это бисер, стеклярус, бусины, перламутр, фольга, стекло, касты, блестки. Востребованной была басонная продукция: золотная нить, канитель, бахрома и тесьма из золотной нити, позумент. В середине – второй половине XIX века для отделки украшений стали активно использовать разнообразные пуговицы, а также шелковые ленты, дутые бусы, тесьму.

В качестве фоновых тканей чаще всего применяли фабричные: хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые. Изредка для создания украшений использовали подручные природные материалы: солому, ракушки, семена плодов, перо птицы. В местностях, где традиционный костюм бытовал долго, до середины XX века, для подновления наряда и украшений использовали современные материалы: капроновые ленты и кружево, тесьму из искусственных тканей, детали из пластмассы и т.п.

Костюм женский праздничный. Верхнее Поволжье. 19 в. Костюм женский праздничный. Тверская губерния Вторая половина 19 в. Костюм женский. Воронежская губерния.

Конец 19 — начало 20 вв.

В заметки использовались материалы Мадлевской Е. Л.

Источник: slavmoda.com

Русские женские головные уборы и их символическое и сакральное значение

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова головной убор – это «одежда для головы». Но роль головных уборов в народной одежде не исчерпывается только надобностью прикрывать голову от воздействия холода и жары – их значимость гораздо шире. С давних времён головные уборы наделяются определённой символикой, зависящей от места их происхождения и распространения; в них отражаются народные обычаи и традиции, идущие из глубины веков. Женские головные уборы, кроме того, свидетельствуют об эволюции исторических представлений о месте и роли женщины в обществе и в семье.

В дореволюционной России насчитывалось более пятидесяти фасонов и форм женских головных уборов. Некоторые их виды известны и в наши времена, например, кокошник, венчик или обруч; о других, таких как сруза, моршнь или кустышка, знают лишь немногие.

Начало разнообразию женских головных уборов было положено в IX-XV веках, в период древней и средневековой Руси.

Почему женским головным уборам придавалась особая значимость?

Головные уборы имели важное значение со времён примитивного общества, когда люди с помощью символических форм или знаков на одежде пытались защитить себя от враждебных сил природы или умилостивить их. Во времена языческой Руси головной убор выступал в роли оберега женщины как хранительницы семейного очага, призванной продолжить род. Символическое изображение на женских головных уборах образов языческого бога Рода и помогающих ему Рожаниц соединял женщину с миром языческих богов, которые должны были помочь ей в деторождении.

Христианство со времён его основания и появления первых учений призывало женщин покрывать голову во время молитвы и в обыденной жизни. Ношение платка или иного головного убора должно было свидетельствовать о благочестии женщины, её нравственности и скромности и являлось защитой от воздействия тёмных сил.

Русская православная церковь в рамках борьбы с язычеством резко критиковала наделение головных уборов языческой символикой и языческим толкованием, но старинные символы остались в народной вышивке, народных орнаментах и узорах.

Символизм русских женских головных уборов

Вид головного убора на Руси, его предназначение и материал, из которого он был изготовлен, зависели от обычаев, культурных и ремесленных традиций местности, где убор создавался. Головные уборы женщин, живущих на севере, отличались от южных уборов своей конструкцией, орнаментами и украшениями. Тем не менее исследователям удалось выделить общие характеристики символизма русских женских головных уборов.

Прежде всего, головной убор для женщины являлся знаком её социального статуса: в стародавние времена головной убор крестьянки отличался от богато украшенного убора знатной дамы.

Особенности покрытия женской головы зависели также от возраста женщины. Девочкам и незамужним девушкам дозволялось украшать голову лентой; волосы девушки на выданье полагалось заплетать в одну косу. Лента или повязка на голове девушки в разных местностях имела различные названия: венец, венчик, обруч, коруна, почёлок, тканка, галстинка и другие.

Свой вид повязка позаимствовала от венка, который девушки обычно сплетали из цветов. Первый венок девочке надевался в 13-16 лет: обряд показывал, что девочка вступила в брачный возраст. Повязка украшалась вышивкой, парчовой нитью, бусинами, орнаментом; завязывалась она сзади, оставляя макушку головы и косу непокрытыми.

Нарядные, изготовленные из дорогих заморских тканей, украшенные речным жемчугом и бисером повязки передавались в семье от старшей сестры к младшей. Иногда повязку с приподнятой надо лбом передней частью называют очельем. Вплетённая в косу лента говорила о готовности девушки к вступлению в брак.

Символизм повязки подчёркивался её украшениями. Справа и слева от лица к повязке прикреплялись подвески – рясны. Пара рясен символизировала связь неба и земли, а колты – украшения в виде пластин или звёзд, которыми оканчивались рясны, олицетворяли собой дождевые струи, падающие с неба на землю и обеспечивающие плодородие.

Венчание сопровождалось надеванием на невесту коруны – венца, прикреплённого к твёрдому ободу. Украшенный жемчугом и бисером венец, по форме напоминающий корону, символизировал благосостояние семьи невесты. Края венца были волнистыми или в виде зубцов.

Семейный статус женщины подчёркивался сложными головными уборами. Символичным был переход от девичества к замужеству: вместо одной косы заплетали две, которые укладывали на голове и закрывали на затылке шапочкой – повойником или волосником. Затем голову покрывали принятым в тех краях женским головным убором, например, кокошником или платком.

Если лёгкие и открытые головные уборы девушки символизировали её свободу, то закрытые и порой сложные уборы на голове замужней женщины показывали её привязанность к семье мужа. Ходить с непокрытой головой считалось грехом: если желали опозорить женщину, то насильственно публично обнажали её голову, представляя её «простоволосой». Распущенные волосы ассоциировались с различной нечистью: русалками, колдуньями, ведьмами. Непокрытая голова означала принадлежность женщины к низшему сословию.

На юге России самым распространённым женским головным убором в течение нескольких веков, начиная с XII века и доходя до начала XX века, была сорока – сложный головной убор, состоящий из многих деталей, число которых доходило до 20. Полагают, что своё название головной убор получил из-за своего сходства с птицей: в конструкцию головного убора часто входили крылья (боковая часть) и хвост (задняя часть).

Передней частью убора являлось очелье. Задняя часть включала полотнище, которое прикрывало волосы. Искусствоведы полагают, что сходство убора с сорокой связано с культом птицы, берущего своё начало во времена язычества. На Руси курица или утка считалась оберегом замужней женщины; головной убор в виде сороки был призван обеспечить рождение многих детей и защиту семьи. Усиливали этот смысл и солнечные знаки, вышитые на головном уборе.

Конструкция сороки варьировалась по регионам: в Тульской области, например, хвост делался из разноцветных лент; у нижегородских крестьянок выступы наподобие рожек по бокам делались из оборок. Сороки были праздничными и повседневными. Праздничные головные уборы изготавливались из дорогих тканей – бархата, шёлка или кумача, и украшались бисером, тесьмой, вышивкой, бахромой.

Сорока, украшенная золотым и серебряным шитьём, была самой дорогой частью женского гардероба. Дополнительными украшениями были кисти, помпоны, птичьи перья. Повседневные сороки имели более скромное убранство.

Символом защиты от злых сил была и кика (кичка) – головной убор замужних женщин с боковыми выступами, напоминающими рога. Происхождение слова ведут от старославянского слова «кыка», означающего волосы. После свадьбы на молодуху надевали так называемую «корону замужества» – кику с невысокими рожками. После рождения первого ребёнка защитные силы женщины должны были быть особо активными, поэтому и рога у молодой женщины становились высокими, до 20-30 сантиметров в высоту. По мере старения женщины рога становились ниже, а иногда вообще не делалась – так появились безрогие кики.

Другие формы кики отличались многообразием – они могли иметь форму копыта, валика или подковы, что уподобляло вид женщины образу коровы или козы – животным, являющимся символами плодородия. Кроме того, все формы кики выполняли охранительную и защитную функции.

Кокошник, своей формой напоминающий полумесяц или петушиный гребень, получил название от древнерусского слова «кокошь», означающего петуха или курицу. Это праздничный головной убор замужних женщин, нарядный и красивый, имел распространение по всей территории Руси и затем России, меняя свою форму. Так, кокошники в форме полумесяца носили представительницы всех сословий в центральной части России; в виде конуса – в северных областях. Кокошник символизировал энергетическое поле женщины.

Самым доступным головным убором женщин всех социальных и имущественных слоёв являлся плат, платок (повой, шаль, полушалок). Своё распространение русский платок получил примерно с XII века – в то время он назывался убрус и накидывался поверх кики или кокошника.

Убрус представлял собой покрывало из тонкой ткани или шёлка длиной около двух метров и шириной около полуметра; с течением времени его размеры уменьшились. Платок присутствовал в жизни русской женщины всегда: нарядный, вышитый, кумачовый, расписной, бархатный и повседневный – все виды платков трудно перечислить. Свой первый платочек девочка получала из рук отца; в день помолвки отец надевал на голову невесты платок (пелену или ревун); младенческую колыбель закрывали платком с особым образом завязанными узлами; платками одаривали родственников и друзей в дни торжеств. Платки входили в состав приданого невесты и передавались по наследству.

Сакральное значение русских женских головных уборов

Священным или сакральным смыслом наделялись все головные уборы, но для женщин, призванных обеспечить деторождение и семейное благополучие, значимость головного убора увеличивалась. Священным значением головные уборы начали наделяться со времён язычества. Оно было связано с поверьем, что волосы обладают жизненной силой и их необходимо прикрывать или прятать от тёмных сил.

Распущенные волосы женщины считались опасными: они могли притянуть к себе тёмные силы и навредить всей семье, подорвав физическое и психическое здоровье. По народным обычаям, оставшихся со времён язычества, допускалось распускать волосы во время обрядов, которые приближали женщину к потустороннему миру.

Такие моменты наступали, например, во время гаданий, сеансов магии или при похоронах. Распускать косу полагалось также при родах, чтобы облегчить ребёнку путь. После XV века, когда православная церковь выступила против языческих обрядов, наблюдалось смешение их языческих и христианских толкований. Это проявилось, например, в различном объяснении необходимости замужней женщины заплетать две косы: две косы – это пара, муж и жена; это мать и будущий ребёнок; это Бог и Дьявол, от их борьбы зависит, попадет ли женщина в рай или ад.

Сакральное значение женских волос подчёркивала и христианская церковь. По раннему христианскому вероучению, высказанному ещё апостолом Павлом, длинные волосы у женщины это её слава, так волосы даны ей вместо покрывала; это знак добровольного подчинения жены её мужу, которого Господь поставил ей главой. Видеть волосы жены мог только её муж.

Сакральным смыслом наделялись платки. Платок был не только уютным покрытием головы, но и напоминанием о том, что Россия находится под Покровом Божией Матери. Платок христианки мог иметь любой вид и размер, но обязательно должен быть чистым как её вера. Покрытие головы платком подчёркивало скромность женщины и ее смирение перед мужем.

Головной убор преображает женщину; эту тайну хорошо знали женщины прошлых веков, дополнительно вкладывая в каждый убор символический смысл и веря в его священное значение.

Источник: mednolit.com