Презентация на тему: » Русская изба Единство конструкции и декора в народном жилище.» — Транскрипт:

1 Русская изба Единство конструкции и декора в народном жилище.

2 Дом – космос Древние славяне представляли мир в виде трех составляющих: Верхний мир- правь (мир добра, богов, неиссякаемый источник воды- «хлябей небесных»), в нём живут птицы Средний мир- явь (живой мир людей и животных) Нижний мир- навь (мир зла, тьмы и мертвых) Дом человека представлялся как защита от навьих душ, нечисти и представлял собой модель мироздания.

3 Тип русской избы Охлупень (конек) Сруб Щипец (чело)

4 Элементы оформления избы 1. Полотенце 2. Причелина 3. Слуховое окно 4. Кисть 5. Подзор (лобовая доска) 6. Очелье наличника 7. Низ наличника 8. Торцовая доска

5 Символика в оформлении избы Солярные знаки- символ света, начала жизни, жизненных сил. Полотенце Окончание причелины Конек

6 Водные знаки- символ текущего времени, долголетия.

7 Земляные знаки- символ богатства, плодородия.

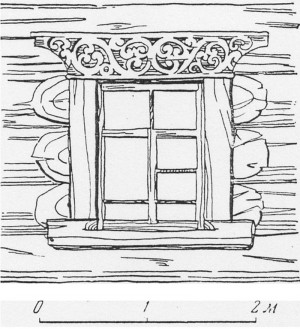

Старинное окно.

8 Элементы смыслового геометрического орнамента

9 Символика образов в оформлении избы Конь Конь-символ достатка, силы и доброты. Дерево жизни-Дерево жизни- символ растительных сил природы, продолжения рода. Берегиня Берегиня- символ единства сил земли и неба, от которых зависит жизнь человека. Птица Птица- символ света и тепла, радости и счастья, охраняющий покой в доме. Птица сирин-Птица сирин- символ счастья.

Русалка Русалка –символ водной стихии. Лев Лев – символ силы и власти.

10 Смысловое оформление окна Фасад- лицо избы, окна- ее глаза. Наличник Наличник- декоративное оформление окна. Очелье Ставни Низ

11 Рисование фасада избы

Источник: www.myshared.ru

Декоративные украшения окон избы это

Конструктивные детали жилища

Окна и наличники

Слово «окно» — один из самых древних и распространенных архитектурно-строительных терминов. В русских летописях оно упоминается в XI в.

В качестве материала для окон использовалось стекло, которое до1635 г. привозилось из-за границы. Наиболее распространенным материалом была слюда. Для основной массы крестьянства заполнителем окон были материалы добытые в своем хозяйстве: бычий пузырь, рыбий паюс, тонкие липовые пластинки, холст и лен. Подобные заменители стекла можно было встретить в отдельных селениях еще в конце XIX в.

Непрочность материала и малые формы определили форму оконного проема, так называемого волокового окна.

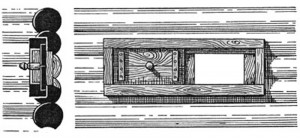

Волоковое окно прорезалось между двумя горизонтальными рядами бревен, его ширина была в полтора раза больше его высоты. С внутренней стороны окна прикрепляли бруски с желобом для движения волоковой доски. Подобные окна были распространены в избах русского крестьянства до начал XVII в. Однако и во второй половине XIX в. они встречаются в избах на территории Севера, Поволжья, Урала.

Как стильно переделать пластиковые окна // Fancy smth

Волоковое окно. По М.В. Красовскому

Многие из них имеют уже увеличенные размеры и остекленные рамы. В Поволжье такие окна украшались резными наличниками со ставнями и без них.

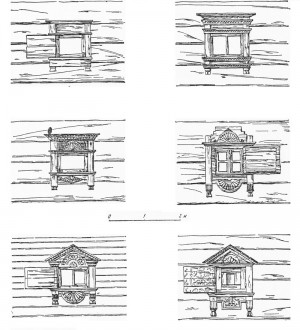

Наличники волоковых окон в избах Поволжья

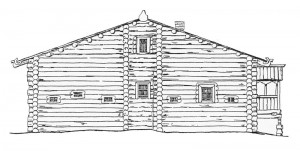

Незначительный свет проникавший в избу через волоковые окна, требовал рационального их расположения. Обычно на фасад выходило три волоковых окна. Одно из боковых окон было расположено на против устья печи, второе напротив стола в красном углу. Центральное было приподнято относительно боковых на один венец, оно предназначалось для освещения основного объема избы.

Шестистенок с волоковыми окнами

Именно центральное окно стали в первую очередь заменять косяшатым или красным окном, проем которого был близок к квадрату.

Красное и волоковые окна

Косящатое окно представляет собой проем в стене, укрепленный двумя боковыми брусьями (косяками). Верху брусья связывались поперечным брусом (притолкой), вниз упирались в бревно сруба.

Другой вид окна – колодчатое, такое окно состояло из четырех связанных между собой брусков.

В жилых помещениях проем окна всегда оставался прямолинейным. Первые попытки обработать поверхность стены у окна заключались в небольшой срезки (затески) части бревен. Это позволяло сократить толщину стены у оконного поема, тем самым расширить угол попадания света в помещение и сильнее выявить окно на фасаде здания.

Заполнение оконного проема стеклом или слюдой вызвало необходимость создание рамочной конструкции. Первоначально рамы были глухими, потом одну часть рамы, по принципу волоковых окон стали делать подвижной, а ко второй половине XIX в. стали повсеместно применять двухстворчатую распашную раму.

Применение распашной двухстворчатой рамы дали возможность увеличения оконного проема вверх. Оконный проем приобрел прямоугольную форму. Тяжелые косяки и колоды стали заменять легкими оконными коробками. Места стыка коробки и бревенчатой стены прикрывали накладными досками – наличниками.

Наличники рамных окон крестьянских построек можно разбить на пять групп:

К первой группе относятся наличники с одной верхней доской. Между верхним брусом окна и верхним бревном всегда оставляли пространство — осадочный паз. Для защиты паза от атмосферных осадков его закрывали доской — очельем. Очелье часто украшалось резьбой, чаще всего использовалось плосковыемчатая и сквозная резьба.

Наличник с очельем

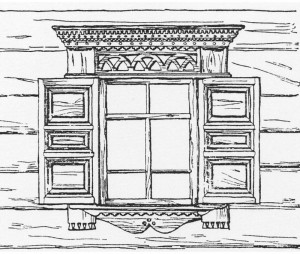

Ко второй группе относятся наличники охватывающие оконный проем с четырех сторон. Очелье имело раскрепованный фронтон с прямолинейными или криволинейными элементами.

Наличник с раскрепованным фронтоном

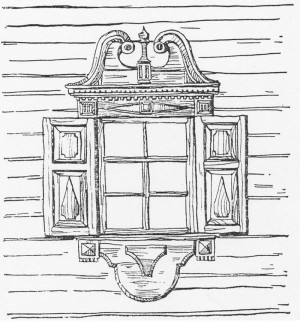

К третьей группе относятся наличники с четким верхним горизонтальным профилем карниза и с высокой подкарнизной доской — фризом. Карниз украшен вертикально поставленными валиками, сухариками, каблучками. Подкарнизная доска обрабатывается в виде филенок различной формы с навесными гирляндами, кистями, плетеными орнаментами. На боковых стенках наличника укреплены двухстворчатые ставни. Нижние концы вертикальных досок завершены капельками.

Наличник классического образца

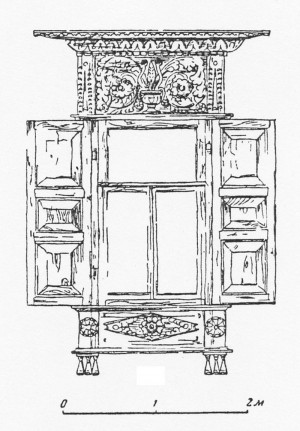

К четвертой группе относятся наличники с резным орнаментом под карнизом на очелье и нижней подоконной доски. Внизу боковые доски завершаются висящими капельками, очень часто на наличниках установлены филенчатые ставни.

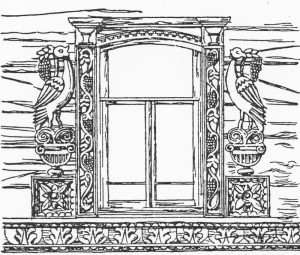

Наличник с рельефной резьбой

Иногда ставни богато декорируют рельефной резьбой, часто ставни играют просто роль декора и просто крепятся к стене дома. Такие наличники характерны для народного зодчества Поволжья второй половины XIX в. Глубокая рельефная резьба, свободные узоры растительного орнамента сменяют здесь сухарики, каблучки и другие элементы классицизма. Очелье наличника украшают сюжетные композиции с изображениями цветов и листьев, винограда, фантастических зверей и птиц.

Наличник с декоративными ставнями

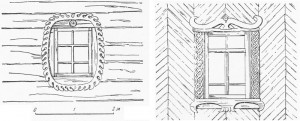

К пятой группе относятся наличники, композиция и форма которых не соответствует установившейся системой оформления оконных проемов.

Это например наличник овальной формы, или наличники украшенные изображениями рогов барана или быка.

Наличники необычных форм

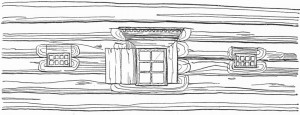

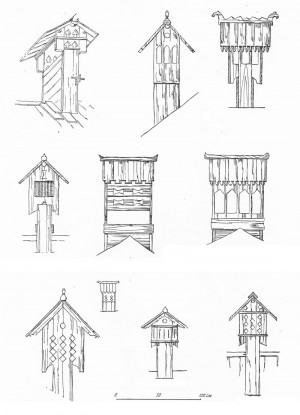

Большое внимание приволжские плотники уделяли декоративному убранству наличников слуховых окон. Композиции этих наличников бесконечно богаты и разнообразны – от небольшого полукруглого отверстия с веерообразно расходящимися лучами из прямоугольных планок до крупного двух или трех – частного проема с витыми колонками, которые поддерживают резной фронтон.

Наличники слуховых окон

Декоративному оформлению наличников всегда уделялось большое внимание. Окна это глаза дома и выглядеть они должны подобающе. В разных регионах оформление и конструкции наличников были различными. Где – то декор был скуп и лаконичен, где – то наоборот чересчур витиеватый, но те и другие притягиваю взгляд, несут в себе частичку ушедших традиции, былой культуры и времени.

Крыльца

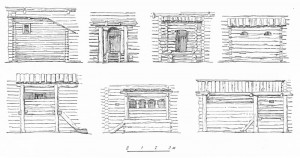

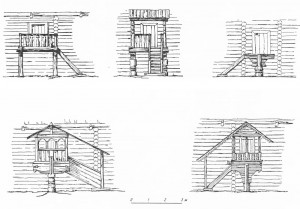

Крыльца крестьянских домов можно условно разделить на пять групп:

Глухие крыльца-прирубы, это площадки и ступени крыльца, размещенные в отдельной глухой рубленной клети, стоявшей на земле у сеней дома. Такие крыльца могли быть одной высоты или иметь несколько уровней: верхнею площадку, лестничный марш, нижнею площадку. Входной сруб, как правило не имел дверей.

Крыльцо на ряже, это открытое крыльцо в основании которого лежит рубленый сруб-ряж, на нем установлены столбы несущие крышу крыльца.

Крыльца на ряже

Крыльцо на одном столбе, это открытое крыльцо, стенки верхней площадки которого забраны тесом. Поддерживающая часть площадки состояла из нескольких обтесанных балок, уложенных в глубокую проушину столба-основы и связанных со стеной дома.

Крыльца на столбах

Крыльца на двух столбах, два столба держат входную площадку и навес.

В крыльца на четырех столбах, два столба поддерживали крышу и верхнею площадку, два других столба поддерживали крышу над нижними площадками.

Низкое крыльцо – это невысока площадка с несколькими ступенями, открытая или закрытая крышей которая опирается на столбы или кронштейны.

Кровля над крыльцом делалась двухскатной с фронтоном над крыльцом или односкатной с уклоном от стены.

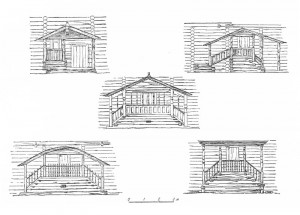

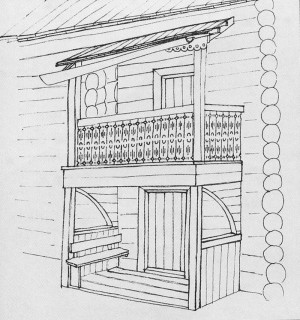

Крыльца-балконы, это крыльца, объединенные с выступающими над ними балконами, служившими навесом над входом в дом. Были распространены в двухэтажных домах в сельских домах Карелии и городском деревянном зодчестве.

Крыльцо-балкон, д. Чурилово, Каргапольский район, конец XIX в.

рис. Н. Подобиной

Кровля

По своему типу кровли в народном зодчестве делились на односкатные, двускатные, трехскатные и четырехскатные, по бревенчатой или стропильной конструкции

(подробную информацию о конструкции кровли смотрите в разделе строительные приемы).

Односкатные кровли возводились на небольших хозяйственных постройках: банях, амбарах, пристройках к дому, над балконами, крыльцами и галереями, при устройстве навесов во дворе или у стен избы (прикрой у изб Новгородской области).

Наиболее характерной для жилого зодчества северных поселений является двухскатная тесовая кровля на бревенчатых несущих фронтонах. Врубленные во фронтоны слеги держат верхние концы куриц, сделанные из еловых стволов с часть корневища, имеющего форму крюка. На крюках курицы лежат водотечные желоба – потоки, которые поддерживают два слоя досок.

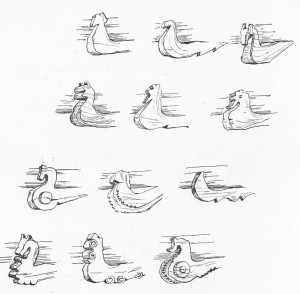

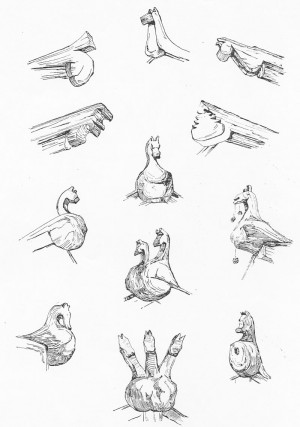

Курицы в северных селениях

Верхние концы досок прижимаются к коньковой слеге тяжелым бревном – охлупнем. Охлупень крепится к коньковой слеге деревянными стержнями – стамиками. Для лучшей гидроизоляции между двумя слоями досок прокладывается слой берестяной коры – скалы. Концы куриц и охлупня обрабатывались в виде голов птиц и коня, что придавало живописный силуэт всей постройки.

Коньки в северных селениях

Для упрочнения фронтона иногда делают дополнительные поперечные стенки, пространство между ними образуют светелки, которые использовались в летнее время для жилья. На выпусках бревен устраивали балкончики обычно декоративные, они являлись одним из главных элементов украшения дома.

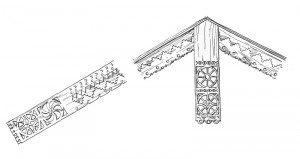

Торцы слег прикрывались резными досками причелинами или подзорами, место их стыка на вершине фронтона прикрывала ветреница. Подзор состоял обычно из двух- трех досок украшенных прорезной резьбой в виде полукругов, треугольников, городкового орнамента и различных отверстий.

Причелина и полотенце

На скате крыши возвышался дымник – деревянный короб для отвода дыма в курных избах. В дымнике для создания тяги проделывали сквозные отверстия, что придавало ему значительную декоративность.

Дымники в северных селениях

1. Маковецкий И.В. Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье.- М.: Изд-во АН СССР,1962.-338с.:- ил.

Источник: m-der.ru

Уютные окошки деревень русских

Традиция украшать свой дом резьбой по дереву восходит к самым древним языческим временам, когда любой знак, оставленный человеческой рукой, обладал магической силой и нёс огромное значение, был оберегом хозяину. Призванием таких узоров была защита дома от проникновения в него «тьмы и навьев». В связи с этим основными мотивами было изображение природных стихий, а местами встречались образы птиц и животных.

До наших дней дошли не только традиции украшать окна деревянным кружевом, но и появилось новое увлечение – искать такие дома и рассказывать о них жителям мегаполисов, напоминая о наших исторических корнях. Одним из таких людей стала Листвина Наталья, учитель географии и собиратель русских сказаний.

«Езжу я, как правило, не одна – чаще всего с мужем, который подхватил от меня этот неизлечимый вирус. Часто к нам присоединяется сын – любитель выспрашивать деревенские истории у местных бабушек. Дома мы соединяем услышанное с информацией из книг и интернет-статей, получая в итоге биографии сел и городков.

Около года назад я стала выкладывать свои снимки в Инстаграм, сначала просто для себя – открою, бывает, их на шумной перемене и переношусь за сотни километров в тихую уютную деревушку. Но у моей странички стали появляться поклонники, пришлось пояснять, что изображено, где объект находится. Постепенно пара дежурных фраз стала разрастаться в достаточно объемные тексты, которые в дальнейшем получили название «Наташкины фотобылинки». Они появляются в соцсети почти ежедневно, рассказывая нам, россиянам, о нашей русской истории», – делится Наталья с нашей редакцией.

Приятного просмотра и увлекательных путешествий!

город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

город Шуя, Ивановская область

поселок Палех, Ивановская область

Источник: porusski.me