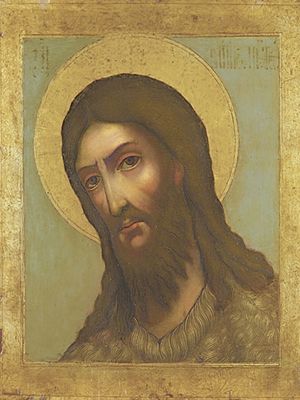

Икона — это прежде всего святой образ, перед которым мы предстоим в молитве, зримо выраженный опыт жизни святых. Это и произведение искусства, которое доносит до нас представление наших предков о прекрасном. Но кроме всего прочего, икона является еще и важным историческим источником, рассказывающим о забытых традициях. Что, например, означает серьга в ухе Младенца Христа?

Деталь фрески церкви Панагии ту Лагудера. Кипр. 1192(?)

Клав, фибула и корзно

На иконах запечатлены императоры в парадных облачениях, воины-мученики в доспехах и длинных плащах, святые князья в богатых аристократических одеждах. Различные их типы и отдельные элементы, являясь историческими реалиями, могут рассматриваться в рамках истории древнего римского, византийского или русского костюма.

Так, плащи воинов закреплены на плечах или груди особыми застежками-фибулами, круглыми, в виде дужки с иглой, реже — фигурными по форме. Имея совершенно конкретную функцию, они являлись и своеобразным украшением, использовавшимся с древнейших времен вплоть до эпохи Раннего средневековья. Заимствованием из римского костюма являются вертикальные полосы клава (клавия), изображаемые всегда на хитоне Христа и первоверховных апостолов Петра и Павла. Эти нашитые полосы ткани, отличающиеся по цвету от основной одежды, служили знаками отличия римских граждан.

Украшения на иконах. Зачем?

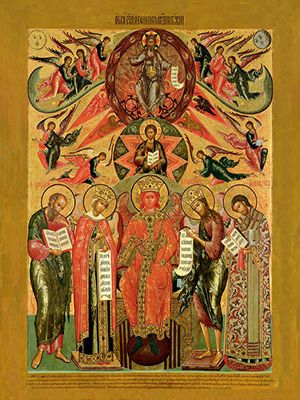

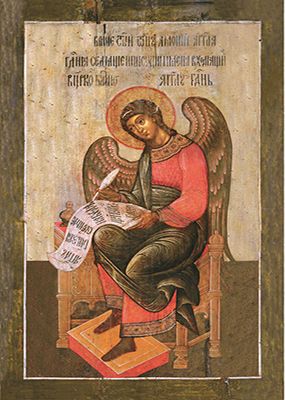

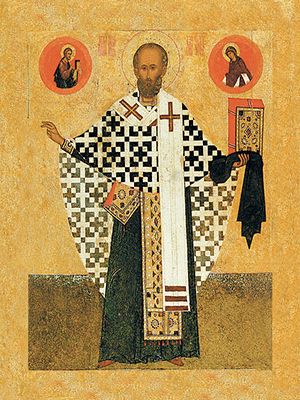

Многие детали одежды, войдя в христианскую иконографию, были наделены символикой. Так, например, особая торжественная одежда архангела Михаила, в которой он изображается на древних иконах, является облачением византийского придворного. Ее отличительной особенностью служит далматика с широкими рукавами и так называемый «лор» — широкая длинная полоса ткани с жемчугом и драгоценными камнями. Ангел в лоратных облачениях — слуга Небесного Царя, лор является символом этого высокого служения.

Что касается русских национальных форм одежды, то и здесь иконы дают богатый материал. Как выглядел и чем отличался по покрою парадный княжеский плащ корзно, достоверно не известно. Однако именно в корзно с меховой подкладкой (и даже с меховым воротником) изображаются благоверные князья Борис и Глеб, равноапостольный князь Владимир и другие русские святые знатного происхождения.

Святые благоверные князья Борис и Глеб и святой равноапостольный князь Владимир. Двусторонняя икона из Новгородского Софийского собора

Серьга — мужское украшение

Кажущиеся удивительными и неожиданными, детали на иконах доносят до нас свидетельства об ушедших в далекое прошлое традициях. На великолепном греческом образе святого мученика Иакова Перского (конец XII — начало XIII века) обращает на себя внимание серьга в виде колечка с небольшой подвеской. Такое украшение на Востоке издавна было мужским аксессуаром и могло указывать на высокий социальный статус.

Для чего иконы украшают драгоценностями?

Святой великомученик Иаков Перский (Персянин). Двухсторонняя икона. Конец XII — начало XIII века. Византийский музей. Кипр

Несмотря на то что на одной из фресок собора Святой Софии в Киеве (XI в.) изображен неизвестный святой с двумя серьгами (предположительно, св. Георгий), на Руси не сложилось традиции изображать воинов с украшениями в ушах. Но их бытование в княжеской среде как мужского аксессуара, подчеркивающего высокое происхождение, прослеживается по письменным источникам.

Византийский писатель Лев Диакон (конец X века) в своем сочинении «История» описывает внешность князя Святослава Игоревича, сына княгини Ольги: «…выглядел он хмурым и суровым. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом (камнем красного цвета), обрамленным двумя жемчужинами».

Неизвестно, когда широкая традиция ношения мужчинами серег прервалась и забылась, но есть неоспоримое свидетельство ее существования и в XIV веке. Обратимся к тексту Духовной грамоты великого князя Ивана Ивановича (сына Ивана Калиты), своеобразному завещанию, составленному около 1358 года. Среди предметов, которые князь оставляет своим сыновьям, Дмитрию (будущему герою Куликовской битвы) и Ивану, мы увидим не только иконы, сабли и пояса, но и серьги, причем снова украшенные жемчугом. «А се дал есмь сыну своему, князю Дмитрью: икону святыи Олександр, чепь (цепь) золоту великую врану с крестом золотым…бармы, пояс великий золот с каменьем с женчуги, что мя благословил отець мой, князь… сабля золота, и серга золота с женчугом». (Цитируется по публикации: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. Подготовлено к печати Л.В. Черепниным. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1950.)

Существует предположение, что серьга в ухе мужчины издавна означала и то, что он единственный сын у своих родителей. Различия в ношении серьги в зависимости от того, каково было семейное положение воина, бытовали на Руси в казачьей среде, но эта традиция, по всей видимости, имеет древние корни. В греческой фреске 1192 года в храме Панагии-ту-Араку на острове Кипр круглая серьга с тремя подвесками в правом ухе Младенца Христа, Которого держит на руках Богоматерь, возможно, символизирует именно то, что Иисус — Единородный, Единственный Сын Божий.

Золоченые ковши

Особое обилие деталей, рассказывающих о традициях и быте, содержат русские памятники XVII столетия, как иконы, так и росписи храмов. Художники этого времени свободно и естественно насыщали древнюю иконографию бытовыми деталями и наблюдениями из окружающего мира.

С топографической и архитектурной точностью изображали они русские монастыри на иконах святых основателей древних обителей, с большой увлеченностью писали интерьеры (так называемое «палатное письмо»), наполненные посудой и повседневными предметами. Так, на иконе из Музея имени Андрея Рублева неизвестный мастер конца XVI — начала XVII века расположил сцены рождества и младенчества Богоматери в интерьерах своего времени. Мать Пресвятой Богородицы Анна, лежащая на ложе, представлена в ярком киноварной платье со свисающим вниз длинным рукавом. Эта деталь очень точно взята художником из реальной жизни, ведь чрезвычайно длинные рукава были отличительной чертой национального русского костюма вплоть до реформ Петра I. Длинные рукава парадной одежды также подчеркивали знатность, но являлись при этом и символом материального благополучия, поскольку ткань на пошив такой одежды использовали с избытком.

К праведной Анне идут девушки-служанки с дарами, в их руках золотые кувшины, блюда, а также ковши — два из них стоят на столе рядом с Анной, еще один держит перед собою одна из дев, вычурно отставив в сторону локоть. Форма ковшей в виде плоской чаши с носиком и ручкой, напоминающей плывущую утку, являлась характерной для русской питьевой посуды XVI-XVII веков. Именно золоченые ковши, такие как на иконе, бытовали в придворной среде. По всей видимости, иконописец понятным языком хотел рассказать, что Пресвятая Богородица, как об этом говорит Предание, родилась в доме богатых родителей.

Деталь иконы «Рождество Богоматери». Конец XVI — начало XVII века. Музей им. Андрея Рублева

Несмотря на то что через такие детали в икону привносится земное мироощущение, художнику удается не нарушить идеальности образа, который прежде всего был создан для молитвенного предстояния. В наши дни, прочитав перед иконой молитву, мы можем всмотреться в нее и увидеть свое забытое прошлое.

Светлана ЛИПАТОВА

Код для размещения ссылки на данный материал:

Как будет выглядеть ссылка:

Источник: www.nsad.ru

СВЕТОМ, КАК РИЗОЮ, ТЫ ОДЕВАЕШЬСЯ…

Ри́за, или окла́д (греч. επένδυση) – нарядное украшение на иконах, покрывающее всю иконную доску поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов, обычно лика и рук, – с давних пор является самобытным видом русского декоративно-прикладного искусства.

Драгоценные оклады издавна стали традиционными для православной иконы, а также для ряда католических, в основном, имеющих Византийское происхождение. В русском декоративно-прикладном искусстве их создание выделилось в особую ветвь одухотворенного народного творчества.

Сверкающая риза на иконе символизирует исходящий от нее благодатный невещественный свет. Как воспел псалмопевец и пророк Давид: «Ты одеваешься светом, как ризою…» (псалом 103). Седьмой Вселенский собор, утвердивший восстановление почитания святых икон, отметил, что материалом древнего Ковчега Завета и православной иконы служит дерево. Поэтому, как Ковчег Завета был обложен золотом («Обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его; и сделай наверху вокруг его золотой венец…» (Исх.25:11)), так и почитаемые иконы следует любовно украшать драгоценными окладами.

Убранство иконы в древних письменных источниках носило названия «крута», «иконное кование», «кузнь у икон». Современное слово «оклад» появилось только в XVI веке. К этому же периоду истории относится и церковнославянское слово «риза» (одеяние). Искусный оклад никогда не воспринимался как нечто отдельное от иконы – она всегда была «образ окладной». Если оригинальный оклад был снят и заменён ризой с другой иконы, это называлось – «оклад в подборе».

Ранние оклады закрывали обычно лишь фоновую часть иконы. С XIV века известен простейший вид традиционного оклада: басменный. Басма – это тонкие металлические листы, с выбитыми на них по матрице узорами. Такой тип оклада, более простой, широко распространился в первой половине XVII века с развитием искусства иконного промысла.

Традиционно на иконах, предназначенных под оклад, всегда тщательно прописывалась одежда, фон и надписи. Поэтому и сегодня, даже оставшись без окладов, они превосходно выглядят. Подобная тщательность служит свидетельством того, что ризы для икон, покрывающие красочные одежды святых, понимались как символическое изображение спасения души, сияющей чистотою одеяния (серебро) и божественной благодати (золото).

Украшение окладов икон самоцветными камнями, жемчугом и цветными эмалями, как евангельским «многоценным бисером», является символом богатства души, украшенной множеством духовных дарований. Цель создания драгоценных окладов – образное изображение небесного райского Света, в котором пребывают святые. Пышный растительный орнамент, выполненный басмой, как образ вечного цветения и жизни, символизирует животворную силу Божественного Света.

Оклад, покрывающий всю икону, кроме ликов, происходит от древних (в частности, сборных) рельефных икон, целиком выполненных из драгоценного металла. Оклады первоначально появились на мелких резных и лишь позднее – на больших храмовых иконах. Древнейшие из известных в России: чеканные серебряные оклады XII века на иконе святых апостолов Петра и Павла, Спасе «Златая риза», на иконе Богоматери Одигитрия, хранящихся в Софийском соборе Великого Новгорода.

С особой любовью и мастерством украшали русские мастера иконы Пресвятой Богородицы. На Руси один из первых драгоценных окладов был выполнен для иконы Владимирской Божией Матери по заказу Великого князя Андрея Боголюбского. Летопись гласит, что на его изготовление ушло около пяти килограмм золота, не считая серебра.

В древности заказать для иконы оклад, на который уходили пуды золота, могли лишь представители высших слоев общества: князья, бояре, цари. Известно подробное описание несохранившегося оклада XVII века для Донской иконы Богородицы, которое в Переписной книге Благовещенского собора Москвы за 1680 год занимает целых несколько листов.

К XVII веку всё чаще встречаются оклады, которые закрывают всё живописное пространство иконы, оставляя свободными только лики. Со временем такие сплошные оклады получают широкое распространение. На смену строгим басменным работам Древней Руси пришли пышные чеканные оклады в стиле барокко.

Чеканный оклад изготавливался следующим образом. На гладком листе серебра мастер создавал орнаментальную раму, где подробно прорабатывал фигуры и одежды святых, повторял сложную композицию – пейзаж, архитектуру и прочие детали. Надписи на иконе искусно обрамлялись причудливыми барочными завитками. Порой чеканные оклады по своей выразительности могли соперничать с лучшими произведениями скульптуры того времени. Барочные элементы в окладе икон сохранялись долго, вплоть до конца XIX века, при этом обилие деталей служило зримым символом богатства заказчика.

19 января 1722 года Пётр I издал указ: «Отныне впредь во всех Российского государства церквах привесов к образам, то есть златых и серебряных монет, и копеек, и всякой кузни, и прочего приносимого, не привешивать». Это распоряжение вызвало глухое недовольство клириков и мирян, однако различные приношения с церковных икон были сняты.

Впрочем, традиция украшения русскими монархами окладов почитаемых икон сохранилась и позднее. В 1768 году императрица Екатерина II украсила оклад Казанской иконы Богородицы в Казанском Богородицком монастыре своей бриллиантовою короной. По образу Государей древних, продолжали жертвовать крупные денежные суммы на драгоценные ризы для икон и другие Правители Державы Российской.

В начале XX века традиция изготовления риз и обкладывания ими икон начала приходить в упадок. Ризы изготавливались золотые и серебряные, из меди и латуни, даже из белой жести и просто из металла; шитые бисером или жемчугом («жемчужная обнизь» и «бисерное шитьё»); украшенные эмалью, подчас с драгоценными камнями, цветными стёклами и накладными деталями. С обратной стороны чтимые иконы обивались красным или малиновым бархатом.

Со временем, наряду с богатыми и искусными, все больше появляется простых и дешевых окладов. По мере внедрения в ювелирное дело механизации, в искусстве украшения иконы все менее заметна рука мастера. Вальцовка и штамповка придают массовым окладам обезличенный вид.

В XIX веке большинство окладов изготавливалось из тонких листов серебра – отсюда их жаргонное название «фольгушка». По тонкому металлу штамповался рисунок (узорная рама, орнаментальный фон). Одежда и венцы гравировались вручную, чаще же они были накладными и припаивались к основному полю. Иногда серебряный оклад покрывали позолотой.

Более ценными считались литые оклады с тщательной проработкой деталей путём чеканки. Одновременно в окладах начинает ярко проявляться господствующий стиль классицизма: упорядоченность узоров, их стройное распределение на раме, фоне, венце, симметричные гирлянды. В этот период истории оклады становятся все менее и менее рельефными. Хотя для последней трети XIX века, периода историзма, характерно обращение к старинным древнерусским образцам.

Проще становится и иконная живопись. В конце XIX – начале XX веков, на домовых иконах массового ремесленного изготовления встречается уже безыскусное написание под оклад лишь видимых частей ликов и рук, без живописной проработки фона, одежды и прочих деталей. Отсюда и название подобного рода продукции: «подокладная» икона, «подокладница», «подфолежная» икона).

Специалисты отмечают и факт существования так называемых адописных икон – со скрытыми кощунственными изображениями. К примеру: под окладом или верхним красочным слоем изображался чёрт, либо к лику святого приписывались рога… Создавали их всякого рода сектанты и еретики, маскирующиеся под православных. Такого рода потаенные «иконы» упоминаются еще в древнем житии святого Василия Блаженного, но особое распространение они получили в XIX веке в крестьянской среде.

Крепили оклады к поверхности иконы обычно гвоздями, которые пробивали живопись и левкас. Эти следы можно увидеть на многих древних иконах. Оклады, изготовленные из цельного листа металла, как правило, имели специальные бортики, прилегавшие к боковым сторонам иконной доски, к которой они и прибивались. Гвозди различной величины делали из сплавов меди или серебра.

В XIX веке дешевые оклады стали крепить железными гвоздями, иногда используя их и при починке старых окладов. Для поддержания выпуклой формы венцов вокруг ликов пространство между доской и металлом заливали воском.

Красота древних икон во всей ее полноте долгое время оставалась скрытой от людских взоров не только из-за потемнения иконописных ликов, но и благодаря традиции украшать иконы различными окладами. И чем более древней и почитаемой была икона, тем труднее становилось ее разглядеть. Такова оказалась судьба многих выдающих произведений церковного искусства, которые сегодня украшают лучшие музеи и храмы России.

На протяжении XVIII – XIX веков просвещенное русское общество почти не воспринимало православные иконы как действительно значимые произведения отечественного изобразительного искусства и относилось к ним исключительно как к объекту религиозного культа. Лишь в начале XX века, когда древние иконы под почерневшей олифой начали понемногу расчищать, случился подлинный культурный прорыв. Тяготеющая к искусству публика была так ошеломлена впечатлением от красоты этих уникальных произведений, что древняя русская иконопись наконец заняла то достойное место в истории русской культуры, которое она занимает и поныне.

Продолжая лучшие традиции иконных дел мастеров древности, мастерская «Воздвижение» изготавливает на заказ уникальные образцы православных икон: как писанные на доске, так и резные, из дерева. По желанию заказчика, иконы украшаются различными видами окладов – и простых, из металла, и ценных, с ювелирными украшениями.

В качестве самоцветов мастера «Воздвижения» используют в основном кристаллы всемирно известной фирмы «Сваровски» (Swarovski). Кристаллы изготавливаются по уникальной запатентованной технологии и почти на протяжении века являют собой образец изящества и красоты. Эта продукция традиционно отличается широким ассортиментом и высоким качеством.

Немаловажен и тот факт, что фирма «Сваровски» дает реальную гарантию на свои изделия. Православные иконы, созданные мастерами «Воздвижения», с ценными окладами и самоцветными кристаллами «Сваровски», способны удовлетворить самый взыскательный вкус ценителей русской иконописи. Эти изделия украсят собою не только храмы и монастыри, но станут подлинной жемчужиной домашнего иконостаса.

Источник: vozdv.ru

Символика православных икон

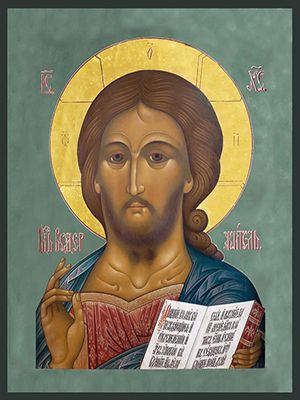

Глядя на икону, мы обращаемся к тому, кто на ней изображен. Мало кто из нас обращает внимание на детали, которые изображаются на иконах. А ведь каждая из этих деталей несет особый символичный смысл. Давайте узнаем, какой именно.

Символика цвета

Прежде всего, стоит поговорить о цветах, которые присутствуют на иконе.

Белый цвет – символ чистоты, Божественного света, святости.

Золотой (желтый) цвет – цвет Божественной Славы, солнца, этим цветом возвещается радость.

Пурпурный цвет – считается царским цветом, он символизирует Господа как Царя Небесного, также этот цвет присутствует в одеждах Богоматери — Царицы Небесной.

Красный цвет – символ Воскресения. Но в то же время красный — цвет крови, мучений, огня. В красных одеждах изображаются мученики, а также красным огнем горят крылья шестикрылых серафимов, наивысших ангелов, приближенных к Богу. Кстати, «серафим» в переводе с древнееврейского и значит «огненный»,т.к. именно в облике огненных фигур они явились пророку Исайе.

Голубой и синий цвет означают небо. Также этот цвет считается богородичным, потому что Матерь Божия как бы соединила в себе земное и небесное.

Зеленый цвет – цвет жизни, природы, обновления, символ Святого Духа.

Коричневый цвет – символ земли, праха, тлена. Этот цвет напоминает нам о том, что человеческая плоть подвластна смерти.

Черный цвет символизирует зло, смерть, адскую бездну.

Черный цвет в одеяниях монахов означает отказ от всего земного, как подобие смерти при земной жизни.

Символы святости

На каждой иконе присутствуют символы святости.

Нимб над головой в форме круга означает сияние Божественного света, который преображает человека, соединяющегося с Богом.

Примечательно, что только лишь в нимбе Спасителя есть крест, его еще называют «крестчатый нимб». Крест в нимбе указывает на Крестную жертву Господа.

Мандорла – миндалевидное сияние, среди которого изображают Христа и Богоматерь, когда хотят представить их во славе.

Храм Софии Премудрости Божией

Значение образов и символов на иконе

Давайте теперь обратимся к образам и символам, которые изображаются на иконах (о христианских символах также можно почитать в наших предыдущих статьях).

Голубица, держащая во рту ветвь — символ мира и Божией милости.

Гора олицетворяет духовно-нравственное восхождение человека.

Громовые стрелы означают гнев Божий.

Дом — символ домостроительства, рукотворного мира, церкви, обителей Рая, созидания.

Дуб символизирует древо жизни. Это тот самый Мамврийский дуб — дерево, под которым, согласно Библии, Авраам принимал Бога в образе трех Ангелов, когда Господь сообщил ему радостную весть о скором рождении сына.

Золотой венец — символ духовной победы.

Книга, с которой изображаются святые, это Евангелие – Книга Жизни.

Копье в руках святого означает победу над темными силами.

Лестница — символ духовного восхождения и устремления к Богу.

Пещера, изображаемая черными красками, часто символизирует преисподнюю.

Указующий перст десницы, нисходящей с неба — Божественный промысел.

Посох у ангела — символ небесного вестника, посланника (с древнегреческого «ангел» и означает вестник). Также ангелы изображаются с трубой (небесное воинство трубит в трубы на Страшном Суде), зерцалом (зеркало изображается как небесная сфера, символизирующая мироздание), свитками в руках (на этих свитках записаны песнопения, приветствия, хвалебные гимны).

Фигура святого – центр композиции иконы

Конечно, центром любой иконы является изображаемый святой. В первую очередь, иконописец выделяет в ликах взгляд, позу, жесты рук и одеяние.

Одежда на святом подчеркивает статус того, кто изображен. Мантия является атрибутом князей и царей, плащ – воинов, митра (головной убор архиереев) и омофор (длинная широкая лента, украшенная крестами) — атрибут святителей, клобук (монашеская шапка) и монашеская мантия указывает на то, что изображаемый святой был монахом. Чаще всего у святых мы можем увидеть хитон (нижнюю одежду в виде рубахи до пят) и гиматий (верхнюю одежду в виде плаща).

Иоанна Предтечу изображают во власянице из верблюжьей шкуры

Складки в одеянии – очень важная деталь. Именно по характеру расположения складок можно понять, к какому веку относится та или иная икона.

В VIII – XIV веках складки изображались мелкими и частыми. Это указывает на духовные переживания и отсутствие духовного спокойствия у православных того времени.

А начиная с XV – XVI веков, складки рисуют прямыми, длинными, редкими. Они символизируют духовную силу и стремление к укреплению веры.

По характеру складок можно определить, в каком веке написана икона.

Коротко расскажем о жестах рук.

Рука, прижатая к груди — означает сердечное сопереживание.

Рука, поднятая вверх – это призыв к покаянию.

Рука, протянутая вперед с раскрытой ладонью — знак повиновения и покорности.

Две руки, поднятые вперед — моление.

Святители обычно изображаются с благословляющей десницей

Чаще всего святые изображаются прямо или на три четверти повернувшимися. Тем самым они словно обращены к нам, молящимся.

Разработано в

Источник: www.sofija.ru