Первая ассоциация, возникающая при упоминании о правилах этикета, принятых в сословии русского дворянства — это галантность мужчин, ухоженность и кокетство женщин и, конечно, роскошные балы. Однако манеры элиты Российской империи не заканчивались исключительно на светских мероприятиях: в повседневной жизни они были важны не меньше. Более того, часто именно правила гигиены являются едва ли не основными в деле соблюдения правил хорошего тона среди дворян.

Правила этикета для русских дворян на балах не ограничивались. /Фото: saint-petersburg.ru

Исследователи утверждают, что этикет дворянского сословия в 19 веке представляет собой определенное смешение правил, заимствованных из Европы, главным образом, из Франции, а также народных традиций. Прежде всего, дворянам необходимо было строго следовать правилам личной гигиены — в первую очередь, иметь безупречный вид и запах. Так, например, было принято менять перчатки после каждого посещения туалета. По информации Novate.ru, российские дамы и кавалеры меняли в среднем шесть пар перчаток в день.

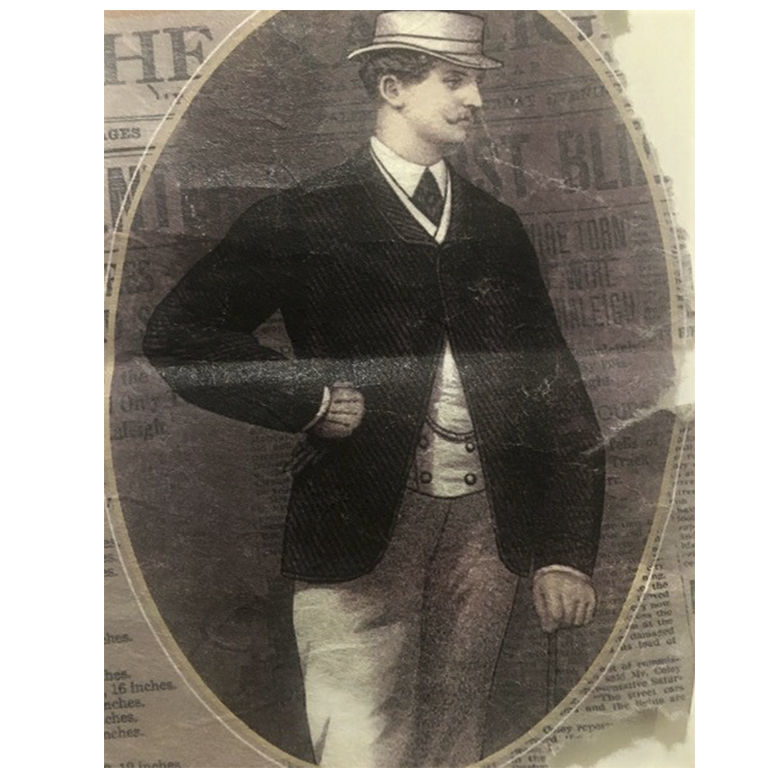

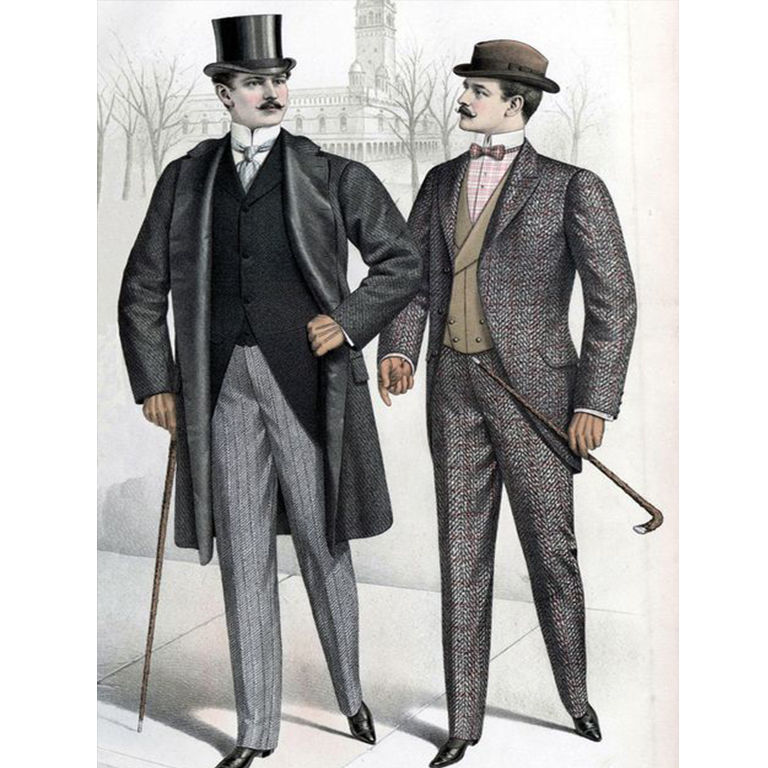

Костюм второй половины XIX века

Атласные перчатки 19 века. /Фото: violity.com

Интересна также история появления туалетов в Российской империи. Первым туалетом с проточным смывом был тот, который установили в Санкт-Петербургском Летнем дворце в 1710 году. А вот первый личный ватерклозет появился у одного из приближенных Петра Великого — Александра Меншикова. Первая же канализация в императорской резиденции появилась в 1826 году — архитектором Карло Росси были выделены специальные «места ватерклосетов» недалеко от Георгиевского зала.

Летний дворец Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга. /Фото: wikipedia.org

Даже у дворян, которые могли обзавестись собственным ватерклозетом, имели привычку ночью пользоваться специальными емкостями. Так, если крестьяне применяли металлические горшки, то у дворян популярными были так называемые ночные вазы, преимущественно из фаянса. Такие сосуды тщательно прятались в спальне специально оборудованных для этого шкафчиках. Выносом ночных ваз занималась прислуга в утренние часы.

Ночной горшок герцогини Курляндской Анны Иоанновны. /Фото: blogspot.com

А вот среди мебели Зимнего дворца, кроме ночных горшков, можно также найти предмет, который описан исследователями как «Ночной стул с кожаной подушкой и фаянсовым горшком». По сути, он является чем-то средним между унитазом и биде со спинкой. Аристократы Российской империи, таким образом, с комфортом удовлетворяли свои физиологические потребности. Кроме того, изделия подобного рода были достаточно дорогими, причем не столько из-за их функциональности, сколько по причине их внешнего вида: ему уделяли немало внимания, и в результате они выглядели не хуже произведения искусства.

Костюм второй половины XIX века Мода в России. Бокова Вера Михайловна, ГИМ. Лекция

Ванная комната 18 века с биде в виде стула. /Фото: rundale.net

О соблюдении гигиены, конечно, задумывались и во время путешествий и занимал данный процесс у русского дворянина немалое количество времени. Важно понимать: мужчины в этом вопросе не испытывали больших трудностей — они попросту отъезжали на своей лошади в сторону и справить нужду в ближайших кустах, а вот дамам приходилось заморачиваться. Дело в том, что пышные юбки с кринолинами в буквальном смысле слова не оставляют места для выбора, как именно удовлетворить физиологические потребности.

Поэтому русские дворянки во время преодоления расстояния в каретах применяли особый аналог ночной вазы, который назывался бурдалю (другое название — «дорожное судно»). Данное приспособление, по сути представляло собой судно вытянутой формы. Такой силуэт бурдалю, а также компактные размеры не случайны: в пышных дамских юбках он удачно скрывался и не доставлял неудобств.

Бурдалю из экспозиции музея в Петергофе. /Фото: history.wikireading.ru

Интересный факт: в 18 веке будалю любили не только украшать узорами, но и добавлять на донышко забавные надписи. Так, Так, на петергофском бурдалю можно найти изображение глаза, а рядом с ним на французском языке помещена игривая надпись: «Он тебя видит, шалунишка!».

Хочешь узнать больше о современных гаджетах, которые помогут следить за чистотой и здоровьем? Тогда читай: Технологии на страже здоровья: 9 инновационных гаджетов для личной гигиены

Источник: novate.ru

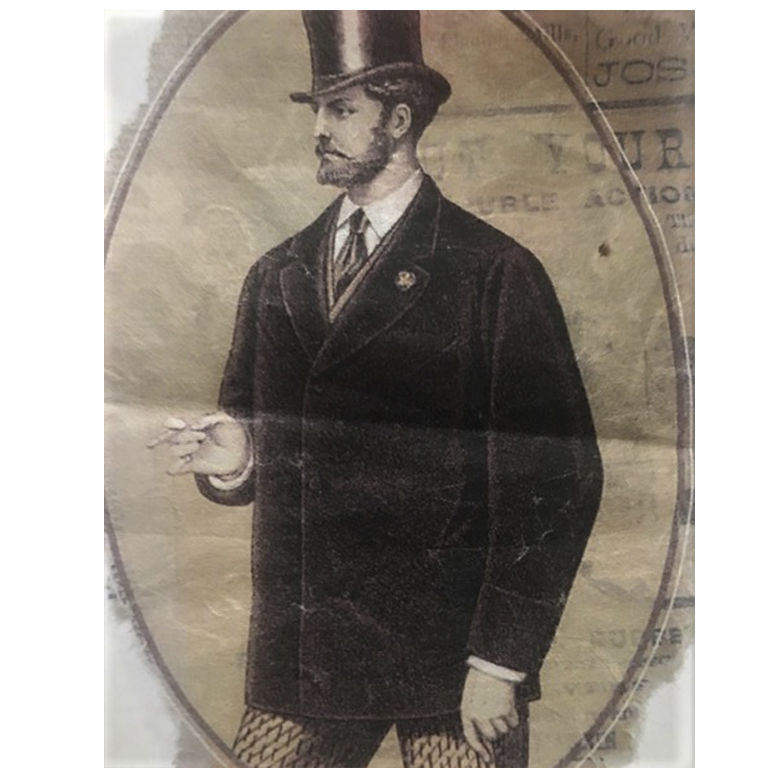

Мужской костюм конца 19, начала 20 века

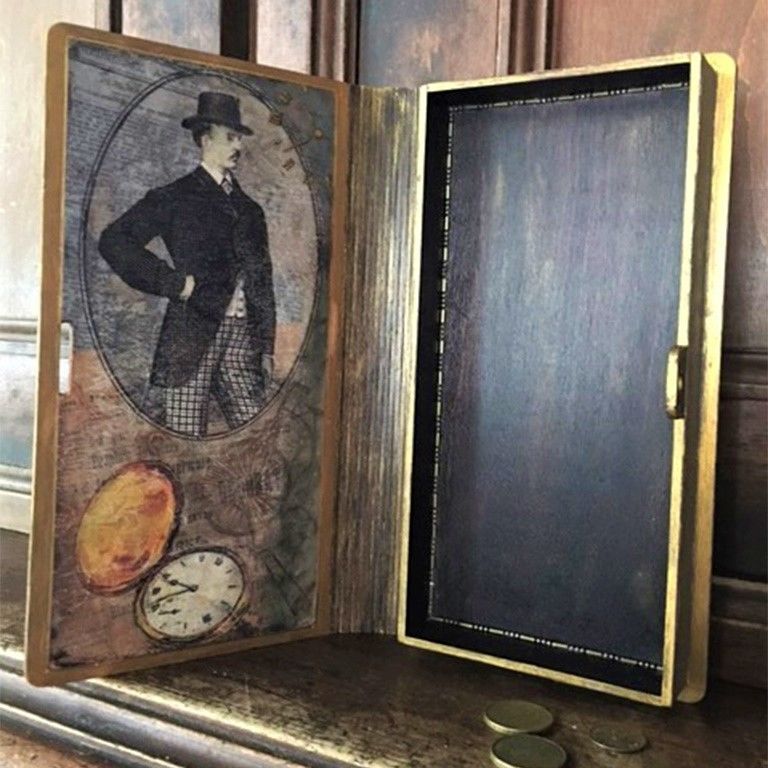

Каждая вещь имеет свою историю, реальную или придуманную. Вот и работая над шкатулкой-книгой «Джентельмен», я перенеслась в Лондон конца 19, начала 20 века, представляя героев романа Голсуорси «Сага о Форсайтах , прогуливающихся по лондонским улицам. Очень заинтересовалась историей костюмов, изображенных на декупажной карте. Приглашаю вас, дорогие друзья, немного погрузиться в прошлое!

В викторианскую эпоху (период правления королевы Виктории 1837-1901), мужской костюм не претерпевает особых изменений. В начале столетия фрак, сшитый строго в талию, длинные узкие брюки, жилет галстук и цилиндр. Верхняя одежда — пальто — также шилась строго по фигуре.

Иллюстрация к книге «Сага о Форсайтах»

К концу столетия одежда стала свободнее, изменилась длина пальто, типичными стали прямые свободные брюки с заутюженными складками спереди и сзади. После 1875 года установился классический мужской костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака.

Весь XIX век, считается золотым веком дендизма. Центральный предмет гардероба, фрак, изготавливался из хорошего качественного сукна, а цвет подбирался в зависимости от времени суток: темный (чаще всего синий) для вечера, светлый — для дневных выходов. Жилет полагалось тщательно подбирать по цвету и фактуре. Несмотря на изменчивость моды в XIX столетии, мода на мужские жилеты сохранялась в течение всего этого периода. Также необходимым аксессуаром денди была легкая элегантная трость.

1900-е годы в мужской моде

Последний период рафинированной мужской элегантности. Викторианская эпоха (период правления королевы Виктории 1837-1901), эпоха денди переходит в Эдвардианскую. Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард VII был иконой стиля. С юношеских лет он являлся образцом вкуса королевской семьи и любил наряжаться.

Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины. В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.

В начале XX века мужчины со всего мира ездили в Лондон к Генри Пулу, его фирма была одной из немногих, где шили костюмы на заказ. Среди элитной клиентуры Пула был и Эдуард VII. Ходили слухи, будто у Эдуарда VII был самый большой гардероб во всем мире, его стиль копировали, вплоть до подкрученных усов и заостренной бороды. Мужчины становились в очередь к лондонским портным, которые считались лучшими в мире.

1910-е годы в мужской моде.

На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей с завышенной талией и удлиненными лацканами. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт.

Источник: www.livemaster.ru

Масс-маркет для почтенных господ. Как были устроены магазины готового платья в царской России

Покупка одежды — онлайн или по старинке в торговом центре — привычное дело для жителей современных городов. Полки в магазинах масс-маркет-брендов переполнены, выбор бесконечно разнообразный — это касается и фасонов, и размеров. Как обстояло дело с производством и покупкой одежды во времена Российской империи, специально для «Сноба» разбирался автор подкаста «Закат Империи» Андрей Аксенов

28 сентября 2022 13:23

Иллюстрация: Арина Филиппова

Вы заходите в просторный, хорошо освещенный павильон. Играет приятная музыка. Сотрудники магазина тактичны и не стремятся вам навстречу, ненавязчиво предлагая товар. Вы выбираете одежду из большого ассортимента: одна и та же модель представлена в нескольких расцветках и размерах. Следуете в примерочную и советуетесь друг с другом — подходит ли?

Сделав выбор, расплачиваетесь на кассе и забираете новую вещь в фирменном пакете.

Так покупают одежду сейчас. И кажется, что назойливые продавцы и консультанты, которые с порога готовы помочь в выборе, настолько не подходят нашему национальному характеру, что если бы можно было примерять одежду через интернет, то торговые центры совершенно бы опустели. Тем удивительнее, что до революции покупка одежды максимально не походила на то, к чему мы привыкли сегодня.

В начале прошлого века люди, имевшие высшее образование или дворянское происхождение, заказывают пошив костюмов исключительно в ателье или же у частных портных. На самых оживленных улицах обеих столиц — Кузнецком Мосту и Невском проспекте — не встретишь магазинов готового платья. Зато на Невском в 1914 году насчитывалось целых 76 портновских ателье и мастерских.

Самой дорогой и высококлассной модельеркой была Надежда Ламанова. История ее успеха — вполне рассказ о становлении self-made woman. Она происходила из небогатой дворянской семьи, в юности пошла в портнихи (что для дворян было серьезным дауншифтингом). Работала закройщицей, стала ведущим мастером, начала хорошо зарабатывать, делая сложные платья, открыла свой магазин и ателье и постепенно стала популярной в высшем свете. Цены платьев в ее ателье начинались от 600 рублей — это две годовые зарплаты среднего столичного рабочего.

Наряды от Ламановой были по карману только очень богатым людям. Но покупать готовую одежду среди среднего класса того времени считалось ниже достоинства: костюм или платье все-таки должны сидеть по фигуре и быть подогнаны по персональным меркам. Пошив костюма в обычной, невысококлассной мастерской стоил около 15-20 рублей — это месячная зарплата рабочего, на сегодняшние деньги что-то около 20 тысяч рублей.

А еще в Российской империи огромное количество людей носили форменный мундир всю свою жизнь начиная с гимназии. Не говоря об офицерах и полицейских, форму носили учителя, чиновники, почтальоны, железнодорожные служащие. Забота о покупке мундира и формы ложилась на плечи самого офицера или служащего, расходы включались в жалованье.

Они приходили к портному, который прекрасно знал требования к мундирам всех видов и образцов. Сами выбирали себе ткань в зависимости от достатка (у армейских офицеров жалованье было настолько низкое, что мундиры шились из очень некачественной ткани). Самыми дорогими были парадные мундиры императорской гвардии.

Чтобы обеспечивать себя одеждой должного качества, в 1891 году гвардейские офицеры организовали корпоративное торговое акционерное Гвардейское экономическое общество. Акционерами могли быть только офицеры, каждый пайщик вносил ежегодный взнос, а по истечении года получал дивиденды, если у общества был прибыльный год. Председателем правления был командующий гвардейским корпусом Константин Манзей. Правление нанимало управляющих, те делали заказы подрядчикам и нанимали служащих.

Основной целью общества было доставлять «главным образом, обмундирование, снаряжение, обувь и белье вполне хорошего качества, по возможно дешевым ценам». Спустя семь лет работы, Гвардейское экономическое общество открыло в Петербурге роскошный универсальный магазин, где можно было купить почти все: от пуговиц до шампанского. Теперь здесь мог закупаться кто угодно, но для акционеров, то есть для офицеров, цены были ниже. Поначалу многим казалось, что участие в торговле ниже достоинства русского офицера — но первые же дивиденды по итогам года развеяли все сомнения.

Иллюстрация: Арина Филиппова

Сейчас в этом здании находится Дом ленинградской торговли. В Москве тоже был подобный торговый центр — магазин «Мюр и Мерилиз» (сегодня он называется ЦУМ). Удивительным новшеством в формате обоих этих магазинов было то, что в них было не принято торговаться. В абсолютном большинстве магазинов и лавок никогда не было ценников — цену надо было узнавать у продавцов.

Только в конце XIX века начали появляться магазины со специальной вывеской prix fixe (фр. твердая цена), и то это были самые дорогие и современные торговые точки. Позволить себе быть интровертами могли только богатые люди.

Что же делать, если вы небогаты? Идти в магазин готового платья. Такие лавки располагались вдоль Китайгородской стены, на территории самого популярного места в Москве — Толкучего рынка. Здесь весь день стоит ужасающий гвалт, приказчики (то есть продавцы) зазывают прохожих изо всех сил, хватают за одежду и орут прямо в ухо: «Пожалуйте, почтенный господин, что покупаете-с?»

Если, не дай бог, притормозить, вас неминуемо затянут в лавку — и оттуда без покупки вы просто не сможете выйти. Владимир Гиляровский описывал это так:

— Да мне не надо платья! — отбивается от двух молодцов в поддевках, ухвативших его за руки, какой-нибудь купец или даже чиновник.

— Помилте, вышздоровье, — или, если чиновник, — васкобродие, да вы только поглядите товар.

И каждый не отстает от него, тянет в свою сторону, к своей лавке.

А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера… Великие мастера были «зазывалы»!

— У меня только в лавку зайди, не надо, да купит! Уговорю. — скажет хороший «зазывала». И действительно уговорит.

Одежда сделана грубо и мешковато. Конечно, сшита она была не на фабриках, а вручную в небольших мастерских. Рассчитана такая одежда на кошелек простых людей, мелких чиновников, приказчиков из купеческих лавок и рабочих. По большей части продавали элементы «русского платья»: поддевки, косоворотки, простые штаны, шубы, но были, конечно, и пиджаки, и сюртуки, сшитые так же мешковато и грубо. Тут же, прямо под открытым небом торговали готовой грубой обувью, чаще всего из Кимр — города в Тверской губернии, центра обувного производства.

В магазине покупателя приводили в примерочную, где буквально засыпали всевозможными предметами одежды. Если требовались рубашки, то их притаскивали десятками — не успеете оглянутся, как вас обряжают в разные одежды, показывают зеркало, предлагают пройтись, спрашивают, не жмет ли. Уйти без покупки совершенно невозможно, особенно человеку неприспособленному к Москве, приезжему. Уже дома, разглядывая купленную вещь, вы и уразуметь не можете, как вас угораздило купить втридорога то, что совершенно не нужно и сидит плохо.

Иллюстрация: Арина Филиппова

По соседству с Толкучим рынком находилась великая и ужасная Хитровка с беглыми каторжниками, ворами, проститутками и беспаспортными, которые на чердаках и по квартирам убогих домов трудились не покладая рук. В частности, одним из основных занятий хитровских жителей была перелицовка краденого: сняли молодцы ночью с кого-нибудь шубу, притащили на Хитровку, и к утру шубы уже нет, зато есть пять меховых шапок, которые продаются тут же, на Толкучем рынке. Вероятность купить краденый пиджак или шапку очень высока, особенно если брать ее не в лавке, а на улице.

И конечно, никаких ценников. Тут принято безбожно завышать цены, в несколько раз: торг — это неизбежная часть дореволюционного шопинга со своими ритуалами, заламыванием рук, клятвами и угрозами. За хороший торг можно и некачественную вещь простить — зато будет что вечером рассказать родственникам.

Писатель Михаил Воронов рассказывал о различиях двух столиц:

«Петербургский купец ни за что вас не обмеряет и не продаст гнилого товара: он только возьмет полтораста процентов на рубль; москвич непременно сделает при продаже уступку копеек в десять ниже фабричной цены, но зато всегда обмеряет и сбудет покупателю гнилье и брак».

Если же вы оказались стойким покупателем и не дали утянуть себя в полутемную лавку, то вслед вам понесется:

— Небось в кармане один только сирота-полтинник и есть!

— Да что с ним заниматься? Разве не видите, что он вшей ищет!

Этнограф Евгений Иванов передавал слова московских приказчиков:

«В торговле без обмана и нельзя… Душа не стерпит! От одного — грош, от другого — два, так и идет сыздавна. Продавца у нас пять лет делу учат, чтобы все происхождение знал».

Большинство же населения страны вовсе не могло позволить себе купить одежду — ни сшитой по мерке, ни готовой, не поношенной. Подавляющее большинство жителей империи живет в деревне, хотя и в городе покупка одежды далеко не всем была по карману. Зато самый ходовой товар легкой промышленности в стране — это ткани: ситец, миткаль, коленкор, из которого дома при лучине, сгорбившись жены шьют поддевки и порты, сарафаны и рубахи. И это еще радость, что крестьяне в начале XX века могли позволить себе покупать ситец. Раньше крестьянки сами ткали ткань из своего же льна — и еще пятьдесят следующих лет продолжали шить одежду своим мужьям и детям.

Источник: snob.ru