Стилист и автор «Модного блога» Анастасия Алексеенко объясняет, почему несмотря на обилие чокеров, отказываться от них не обязательно.

Все прошлое лето я игнорировала чокеры, потому что как-то в одночасье их стало слишком много. Настолько много, что я уже во многих источниках встречала упоминания о том, что чокеры — явный антитренд всех наступающих и наступивших сезонов. В общем, люди, утомленные обилием этих украшений, пресытились. В соцсетях я не раз и не два встречала пренебрежительные высказывания об этом аксессуаре и даже сравнения их с ошейником (о ужас, куда смотрят феминистки!).

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Нет, не надоело

С одной стороны я согласна, что чокеры то немного примелькались, но с другой — это гораздо более сложные украшения, чем то, что мы сегодня можем считать из тех образов, в которых они использованы. Я решила все же на поговорить о чокерах и о том, почему мы их носим. И подумать, во что может трансформироваться этот тренд, раз уж чокерами все пресытились.

Как перевязать растянувшуюся горловину спицами.

Dior весна-лето 2017

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Что меня всегда цепляет — это то, что чокеры связывают с ошейниками. Мол, стоило женщинам так долго бороться за свои права и свободы, чтобы в итоге нацепить на себя ошейники. На самом деле чокер-ошейник в контексте рабства существовал лишь весьма ограниченное время в истории. Если же говорить про сегодняшнюю традицию ношения чокеров в рамках БДСМ-культуры, то важно понимать, что несмотря на все аллюзии к рабству и подчиненному положению, согласно установкам сегодняшнего БДСМ-сообщества, человек, помещающий себя в сабмиссивное положение, делает это добровольно и осознанно. А значит, это проявление личной свободы воли по крайней мере в том, что касается реализации собственной сексуальности.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Не ошейник, а бархотка

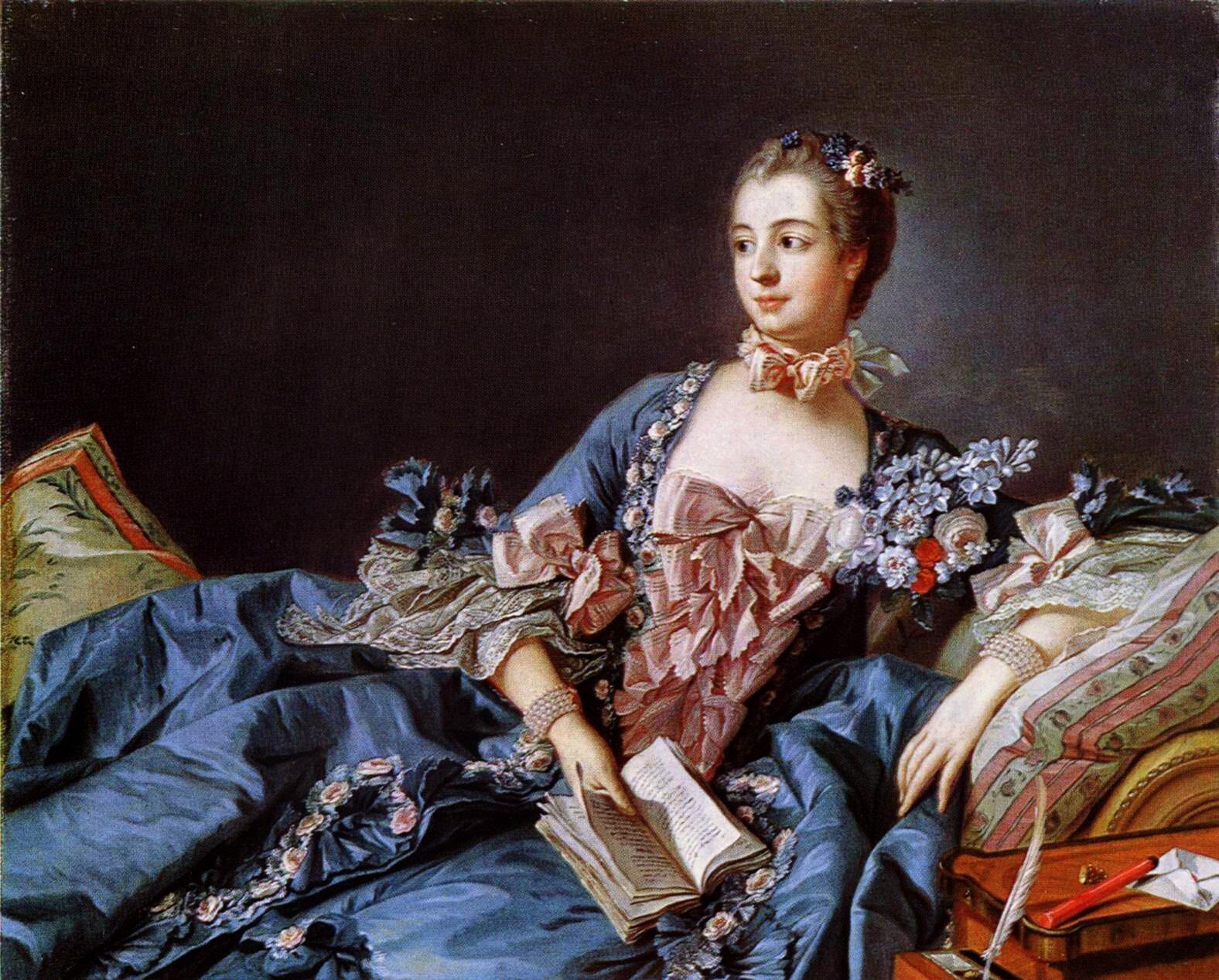

Но меня больше интересует совсем другой аспект ношения этих украшений. Название подобного украшения «ошейник» меня коробит. И если уж находить замену английскому слову choker, то я бы выбрала слово «бархотка». (тем более, что лично в моем лексиконе оно встречалось достаточно часто). Для меня чокер — это в первую очередь та самая бархатная лента, которую носят красавицы из классической литературы и особы королевских кровей. Это изысканный аксессуар, который находится как бы вне времени — и туда же помещает свою носительницу.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Чаще всего украшение на бархатной ленте — это жемчуг. А бархатная ленточка черного цвета удачно контрастирует с нежными воздушними светлыми платьями. Лента могла быть украшена жемчугом щедро (расшивка по всей поверхности), либо нести на себе лишь одну маленькую жемчужную подвеску. Подобные образы у меня лично ассоциируются с нежностью и легкостью, которые, тем не менее, соседствуют с глубокой задумчивостью.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Плотная лента из шелка или бархата — это вовсе не обязательно юная девушка. Это может быть и вполне зрелая дама. Рассматривая картины старых мастеров я заметила, кстати, что просто лента без дополнительных ювелирных украшений выглядит ничуть не хуже бархоток с подвесками.

#СмотриДома | Марианна Згоржельская: Необычные способы носить украшения | Мастер-класс (2020)

Чокер как средство защиты

Судя по обилию портретов дам с такими украшениями, становится ясно, что чокеры и бархотки пользовались большой популярностью. И тут мы переходим ко второму вопросу: почему же их так удобно носить? В чем причина такой популярности? Чокер, да и вообще любое украшение или аксессуар подобного плана, напоминает высокий узкий воротничок, который обязывает к строгости, сдержанности и самодисциплине. И иногда, чтобы собрать образ в единое целое (либо собрать в единое целое себя, что тоже бывает необходимо), нужен аксессуар именно такого типа.

Источник: graziamagazine.ru

История чокера

Модный, современный, креативный, уникальный — каким только не считают свое украшение молодые девушки. Они даже не догадываются, что история чокера грандиозна и разнообразна.

Она уходит далеко в прошлое и рассказывает нашему поколению, что история простого на вид украшения несет в себе множество жизненных повествований и значений.

Дословно чокер переводится как «душитель», потому что по своей структуре он должен плотно прилегать к шее.

В раскопках на территории Египта были найдены чокеры III тыс. до н.э., но данные украшения не имели большой популярности, поэтому встречались крайне редко.

Большее распространение украшение получило на территории Америки, среди племен коренных жителей, а так же у племен майя. В то время украшение носило защитный характер от сглаза. Самые богато украшенные чокеры были у вождей племени.

На некоторых территориях Африки и Азии, ношение аналога чокера длится с древних времен. Шею девочек с детства украшают плотными кольцами, которые постепенно вытягивают шею девочки, придавая ей необыкновенную привлекательность и красоту, по мнению местных жителей.

В античные времена подобие чокера надевали на шею раба, в центральной части «украшения» находился медальон, содержащий информацию о принадлежности к хозяину и мере наказания за кражу или помощь в освобождении.

Затем про чокеры забыли на длительное время и вспомнили лишь в эпоху Возрождения. Но в отличие от древних аналогов, чокеры преобразились и обогатились. Теперь это были массивные украшения, выполненные из золота и инкрустированные драгоценными и полудрагоценными камнями. Для кавалеров это украшение служило неким знаком, указывающим на финансовое благополучие семьи девушки.

XVIII век вошел в историю как эпоха Возрождения и принес с собой новые веяния моды, среди которых были высокие прически и откровенные декольте. Причем декольте были настолько откровенными, что девушка казалась частично голой. А это все-таки выходило за рамки приличия. Поэтому чокеры были весьма кстати, они, не являясь одеждой, выполняли роль, некого связывающего звена между высокой прической и платьем. Поэтому среди чокеров появились не только драгоценные ожерелья, но и тканые варианты из бархата (бархотки), которые были как гладко черными, так и украшенные подвесками или жемчугом.

Начало 19 в. поменяло значение чокера. Теперь это был отличительный знак тех, кто мог продать свое тело за вознаграждение. Еще чокеры носили балерины, хотя они открыто не продавали свое тело, но часто были не против интимной связи за вознаграждение.

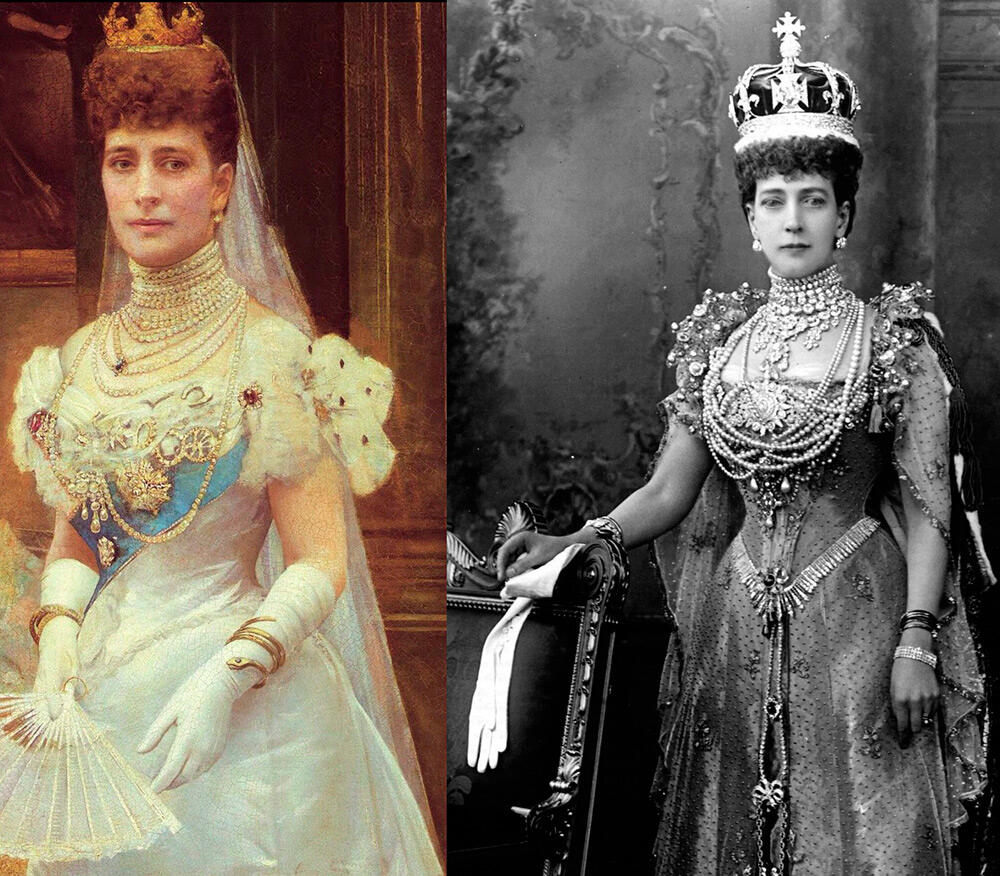

А во второй половине века Александра Датская, потенциальная королева, перенесшая операцию на горле, решила при помощи чокера скрыть свои недостатки. Она надевала различные варианты чокеров под самое горло, чтобы ни кто не видел ее страшные шрамы. Благодаря Александре возродилась мода, и негативное значение украшения было забыто. В моду вошли модели из бисера, бусин, тканевых плетений и гладких шелковых отрезков.

Затем мода вновь сменилась, теперь модное платье закрывало все части тела, а воротник доходил до самого подбородка, следовательно, в чокерах пропала необходимость.

В начале 20 в. чокеры стали обыденным украшением. Популярностью пользовались скромные модели из черного бархата, немного украшенные полудрагоценными камнями, бисером или стразами.

А вот что произошло в начале 90х годов 20 века сложно объяснить даже опытным историкам моды. Популяризация чокера захватила мир за несколько месяцев. Звезды Голливуда, креативные неформалы, дети и девушки из глубоких деревень, считали своим долгом украсить шею чокером.

Тогда и вошел в моду привычный всей современной молодежи вариант из тонкого пластика, который хорошо тянется и очень дешево стоит. Несмотря на то, что мода очень часто угасает так же быстро как и возникает, чокер не потерял популярность. За 20 лет он преобразился и приукрасился.

В 2016 году был составлен рейтинг самых популярных и при этом актуальных современных вещей и аксессуаров, которые сохранились или вернулись с 90х годов, чокер возглавил данный рейтинг.

В 2016-2017 годах многие дизайнеры включили обновленный аксессуар в свои линейки коллекций. Некоторые остались верны моде 90-х, не изменив пластиковым безделушкам, а другие решили, что преображать необходимо любые мелочи и чокер не исключение.

Кстати, модный чокер можно изготовить и своими руками и такое украшение будет самым модным и уникальным.

Источник: podium.im

Какова история шарфа и другой согревающей «одежды для шеи»?

Сегодня невозможно спутать шарф и галстук — настолько разошлись их пути. Хотя началось всё с одного и того же продолговатого куска материи, обернувшего сиротливо выглядывающую шею.

Горжетки на картинах: «Антея» Пармиджанино, 1531-1534 (слева), «Портрет мадемуазель Ривьер» Ж. Энгр, 1805 (справа). Parmigianino; Jean-Auguste-Dominique Ingres commons.wikimedia.org

Главной чертой галстука является его чётко зафиксированное положение на шее, которое обычно характеризуется особым узлом. Поэтому и роль галстук играет, прежде всего, эстетическую. Шарф тоже иногда повязывают особым способом, но здесь преобладает прагматика. Проще говоря, галстуки призваны украшать шею, а шарфы — укрывать.

Посмотрим хотя бы на знаменитые терракотовые фигурки воинов из усыпальницы китайского императора Хуан-ди, где можно увидеть первые прообразы шарфов. Свои шеи воины прикрывали явно не для красоты, а для защиты от холода и ветра.

Таким же образом стали защищать свои шеи и римские легионеры, которые двинулись из тёплой Италии на север — завоёвывать Германию, Галлию и Британию. Например, на колонне Траяна то тут, то там встречаются изображения солдат с повязанными на шее шарфами (впрочем, больше напоминающими шейные платки). Римляне называли эту деталь одежды говорящим словом «фокале» (от лат. «focus» — очаг) и носили не только во время военных походов, но и в миру, всё с той же прагматичной целью — защитить своё здоровье от сквозняков.

Однако уже в зрелое Средневековье и Возрождение «одежда для шеи» расширяет свои функции и широко используется в гардеробе прекрасных дам. Полоску из лёгкой ткани то накидывают на плечи, то цепляют к рукаву, а то сооружают из неё на голове некое подобие тюрбанов.

В эпоху Возрождения появляются и меховые шарфы, известные под названием «горжетка» (фр. «gorge» — «горло»). Их делали из шкурок пушистых зверьков, при этом обычно сохраняя голову зверька и лапки с коготками. Горжетки были не только красивыми и тёплыми. Во времена безраздельного господства блох, которые буквально усеивали парики и платья благородных дам, эти меховые украшения играли ещё и роль «блохоловок».

В 1676 году появляется ещё одна меховая накидка под названием «палантин». Говорят, что её ввела в моду супруга немецкого курфюста Пфальца (палантином называли первого из семи курфюстов империи), когда предстала в свете с эффектным покрывалом из собольих шкурок, полностью закрывающим плечи.

Палантины и горжетки стали особенно популярны в начале XIX века — с приходом т.н. «голой моды». Дамы носили лёгкие полупрозрачные платья (порой — с открытыми плечами), поэтому зимой частенько страдали простудными заболеваниями — иногда с летальными последствиями. Приходилось дополнять туалет меховыми накидками и шалями — единственными «допустимыми» аксессуарами, греющим хрупкие девичьи тела.

В конце XIX — начале ХХ веков похожие аксессуары вновь становятся модным. Во Франции им дают новое наименование — «боа», от лат. boa — «водяная змея» (боа констриктором и сегодня зовут вид южноамериканского удава). При этом боа стали делать не только из меха, но и из лебяжьего пуха и птичьих перьев. Длинные боа обычно носили зрелые дамы, а молодые укрывали горло коротеньким пушистым шарфиком, завязанным спереди атласной лентой. Мода на перьевые боа закончилась с началом Первой мировой войны, и сегодня этот экстравагантный наряд можно встретить в основном на шоу — вроде бурлеска.

Что касается меховых горжеток, то они сохранят популярность вплоть до «молодёжной революции» 1960-х как символ шика и достатка. При посещении заведений — от ресторанов до театров — дамы снимали верхнюю одежду, но горжетки оставляли при себе, небрежно накинув на вечернее платье. Вспомним хотя бы пьяную даму-математика из к-ф «17 мгновений весны», которая выполняла со своей лисьей горжеткой весьма забавные манипуляции.

А что же с шарфом — спросите вы. Для ответа на этот вопрос перенесёмся в конец XVIII века.

Дело в том, что первоначально шарфом в России называли не привычный утеплитель шеи, а пояс, который носили военные (собственно нем. Scharpe и польск. Szarfo и означали «воинская повязка). Обычай носить шарф, как и многое другое, ввёл Пётр I. Тогда он представлял собой серебристую полосу ткани, которую носили через плечо до бедра — как знак офицерского звания. Отменить этот обычай пытался Павел I, но по иронии судьбы его шарфом и удавили.

Надо сказать, что длинный шарф становился орудием смерти ещё не раз. В 1927 году из-за него погибла балерина Айседора Дункан (конец её алого шарфа намотался на шину авто и удавил владелицу). Можно вспомнить и странное самоубийство беглого российского олигарха Бориса Березовского в 2013 году, который по результатам расследования повесился на шарфе…

От хоррора вновь перейдём к моде. В XIX веке шарфы и шейные платки страстно любили дамы. Они носили их и поверх оголённых плеч с декольте, и вместе со строгими кринолинами. Одной из поклонниц шарфа была, например, английская королева Виктория.

Если в 1820-е годы в моде были шарфы с дорогой вышивкой и бахромой на краях, то в 1840-е в дамскую моду вошли однотонные шарфы, которые не терялись на фоне клетчатых платьев с кринолином.

Кстати, именно эта деталь туалета первоначально фигурировала в известном романсе «Шарф голубой». Впоследствии романс ушёл в народ и превратился в песенку «Крутится-вертится шарф голубой, крутится-вертится над головой…». Да вот незадача — из слова «шарф» постепенно исчез глухой звук «ф». И уже в к-ф «Юность Максима» мы слышим строчку песни как: «Крутится-вертится шар голубой» (а я-то думал, что это за шар вертится, надувной, что ли?).

В пристрастии к шарфам мужчины от дам не отставали. В 1830—1850-е годы особую популярность приобретает шарф «кашне» (фр. cashe nez — «тайник для носа»). Это были недлинные платки из тонкой шёлковой ткани очень яркой расцветки. Так как происходили они из Франции, известной своими революциями, в России ношение кашне стало считаться признаком «вольнодумства» (плюс ко всему их очень полюбили члены российских банд).

К концу XIX российское понятие «кашне» расширилось — так стали называть и шерстяные клетчатые шарфы для «сугреву», которыми обычно закрывали нижнюю часть лица. Сейчас это слово употребляется в первоначальном значении — тонкий узорчатый шарфик.

Мода постоянно менялась. В 1860-е популярность обретают белоснежные шелковые шарфы, в 1870-е — длинные вязаные шарфы. Последние шарфы особенно полюбились художникам и авиаторам. Недаром знаменитый лётчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери наградил таким шарфом своего Маленького Принца…

Длинные шарфы, намотанные на шею, стали популярными и у работяг 1920-х годов. Они как раз стали носить рубашки без воротников (ибо те часто пачкались), и шарф служил хорошей заменой.

Популярность вязаных шарфов возродится в 1970-х годах, когда в моде рукодельные вещи (рубрика «Вяжем сами» была даже в таком журнале, как «Наука и жизнь»). В новом тысячелетии модным станет вязаный круговой шарф-снуд, не имеющий концов и напоминающий хомут, надетый на шею (впрочем, им можно обернуть и голову).

В завершение нельзя не упомянуть ещё одну функцию шарфа — служить опознавательным знаком определённой организации или сообщества. О бандах XIX века, щеголявших кашне разной расцветки, я уже упоминал. Похожую роль играют и академические шарфы, по которым можно различать учащихся разных английских закрытых школ и университетов (вспомните хотя бы одеяние Гарри Поттера). Или шарфы фанатов разных футбольных команд.

Анекдот:

— Я вчера жену попросил шарф связать: «Спартак — чемпион!».

— И что?

— Да она двух слов связать не может!

На этом о шарфах — всё. Далее вас ждёт рассказ об истории галстука.

Источник: www.shkolazhizni.ru