2020-09-27 3 21102

Из глубин веков: мусульманский головной убор

Если видны только глаза — паранджа?

Волшебные складки чадры и химара

Подробнее о шейле и хиджабе

Паранджа и хиджаб покоряют подиумы

Образ восточной красавицы всегда был окутан тайнами и загадками. Идеально подведенные глаза, говорящий взгляд, взмах длинных ресниц из-под паранджи, которая ниспадает на девичьи плечи роскошными складками… А вот и нет! Это не паранджа. Тогда может никаб или шейла? Как видите, мусульманские головные уборы для женщин весьма разнообразны и с первого взгляда очень похожи.

Давайте вместе разбираться, что как называется, и в чем разница. А заодно насладимся сказочно прекрасными образами Востока.

Мусульманки все чаще отказываются от одежд и головных уборов черного цвета

Из глубин веков: мусульманский головной убор

Строгий дресс-код мусульманок прописан не только в Коране, он также регламентируется нормами шариата. Причем в разных странах по-разному: где-то жестче, где-то свободнее. Но в целом, мусульманский платок на голову означает, что женщина находится под покровительством Аллаха. Скрывая волосы и остальные части тела, кроме лица и кистей рук, она демонстрирует смирение и чистоту своей души. Покрывать голову женщины могут и вполне обычными шарфами и шалями, лишь бы скрыть все, кроме лица.

Образ на премию «Женщина года» за 15 тысяч рублей | Богиня шопинга | 3 сезон 14 выпуск

Афганистан: головной убор обязателен в любом возрасте

Но не только религия стала причиной возникновения строгих правил ношения мусульманских головных уборов. Во многом именно здравый смысл заставлял мужчин и женщин скрываться от палящих лучей солнца, песка и ветра под многочисленными складками ткани. В христианских странах мало кто разбирается в тонкостях восточного гардероба, поэтому мусульманские головные уборы привычно именуют паранджой. А ведь различий между видами мусульманских платков на голову немало.

Женщины Востока используют макияж и украшения, чтобы подчеркнуть красоту

Самый известный — «паранджа». Слово произошло от персидского «фараджи». Так называлась верхняя одежда для мужчин свободного кроя, которую позднее стали носить и женщины. Сегодня мусульманки носят не только паранджу, но и никаб, шейлу, чадру, химар и хиджаб. Современные дизайнеры с удовольствием развивают модную тему для девушек в парандже или хиджабе.

Каждый год создаются как комфортные домашние, так и роскошные вечерние мусульманские головные уборы.

Современная мусульманская одежда в исполнении дизайнеров весьма женственная

Если видны только глаза — паранджа?

Итак, рассмотрим такие разновидности мусульманских платков на голову, как никаб и паранджа. Их легко отличить, ведь паранджа (ее еще называют иногда буркой) — это достаточно большое покрывало, можно сказать, просторный халат с длинными ложными рукавами, легко драпирующий лицо и тело женщины. С обязательной прорезью для глаз, которую закрывает плотная сеточка (чачван). Чаще всего девушек в парандже можно встретить на Ближнем Востоке и Центральной Азии. Паранджа — это вид верхней одежды.

Паранджа не мешает полицейским Кабула в работе

Сеточка в парандже — даже глаза рассмотреть сложно

Никаб — это головной убор преимущественно черного цвета, который скрывает лицо, но открывает глаза его хозяйки сквозь узкую прорезь. Обычно никаб небольшого размера, чаще всего встречается в Пакистане, Йемене и других странах Персидского залива. Чаще всего его носят в сочетании с абайей — длинным платьем без рукавов и пояса. Смотрится такой наряд завораживающе.

Никакой никаб не скроет красоту

В мусульманском мире есть свои модные дизайнеры

Волшебные складки чадры и химара

В Турции и на Ближнем Востоке часто можно встретить не только девушек в парандже, но и в химаре. Это ниспадающая накидка с прорезью для лица, под которой мусульманки скрывают волосы, уши и плечи. По длине она доходит до талии. Иногда под химарой виднеется сальмар-камиз.

Мусульманская одежда ярких цветов уже не исключение

И, конечно, у многих из нас на слуху — чадра (чаршаф). Она относится к верхней одежде, так как представляет собой длинное примитивное покрывало без украшений. Мусульманки укутываются в чадру с головы до пят. Даже застежек у нее нет, поэтому женщины придерживают ее руками. Лицо при этом остается открытым.

Впрочем, если возникает необходимость, всегда можно прикрыть его свободным краем. Иранские женщины чаще всего носят чадру, а на голове никаб.

Чадра при ходьбе придерживается руками. Но есть и модели на пуговицах

Подробнее о шейле и хиджабе

Если коротко, то шейла — это стандартный шарф прямоугольной формы. Его оборачивают вокруг головы, укладывая складками по плечам. Цвет шейлы может быть каким угодно.

Шейла — самый свободный головной убор мусульманок

На хиджабе остановимся подробнее. Важно развеять одно заблуждение: мусульманский хиджаб — это не просто мусульманский платок на голову. На востоке хиджабом называется любое одеяние, которое соответствует требованиям шариата.

А в наших странах это почему-то считают исключительно головным убором, которое оставляет открытым лицо, но традиционно скрывает волосы, уши, шею и слегка плечи. Разновидность хиджаба с шапочкой и шарфом называется амира. Обычно в форме рукава и надевается на голову сверху, прикрывая плечи.

К качеству хиджабов спортсменок более высокие требования

Новые веяния: хиджаб плюс защитная маска

Паранджа и хиджаб покоряют подиумы

Мусульманские модницы с удовольствием следят за новинками модных домов. Посещают недели моды в ОАЭ и Иордании. Не так давно Dhttps://indiastyle.ru/blog/style-and-moda/parandzha-i-hidzhab» target=»_blank»]indiastyle.ru[/mask_link]

Очелье — история происхождения и предназначение

Очелье – это надеваемая на лоб твёрдая повязка, которая удерживает от попадания в глаза волос челки и висков. Она может быть изготовлена из бересты, кожи, луба, ткани, металла. Очелья были атрибутами представителей любого сословия, возраста и пола. В повязки князей и ведунов вставлялись самоцветы, которые помогали раскрывать способности ясновидения.

Юные славянки вместо головных уборов надевали кокошники и ленты-очелья, зачастую украшенные подвесками — ряснами с изображением ростков растений, крестов. Нередко металлические рясны мастера украшали изображениями птиц, бисерные — прядями из лебяжьего пуха.

Если рассматривать структуру слова, то оно как бы стоит из двух частей: «О» и «Чело». Круглая буква «О» символизирует окружность головы. Слово «чело» — архаизм, в древние времена так называли голову человека. На современный русский язык это сочетание можно перевести как «вокруг головы».

Больше всего украшений-амулетов обнаружили археологи при раскопках курганов и славянских поселений Древней Руси VIII-XII веков. Тогда украшения носили для красоты, и больше всего их было у славянских женщин, так как каждый славянин испытывал благоговение к женщинам. Ведь именно они рожали и растили потомков, проводили обряды на языческих капищах, хранили и передавали из поколения в поколение магические обряды, символизировали Мать Сыру Землю.

В наши дни славянское очелье становится очень популярным аксессуаром. Сегодняшние очелья на голову различают по одному из трех видов крепежа, используемого в процессе изготовления: резинка, пуговица или завязки.

По мнению ученых, изначально головные повязки не были славянскими украшениями. Еще раньше их носили на европейской территории, в скандинавских странах, Византийской империи. Со временем славяне переняли обычаи других народов. Но при изготовлении повязок они учитывали свои традиции и верования.

В чем заключался сакральный смысл очелья

Расшитые красивыми узорами женские очелья не скрывают волосы. Их надевали и на различные церемонии: свадьбы, похороны, праздники. По поверьям древних славян, злые духи приникают в человека через незащищённые места тела. Поэтому особое внимание уделялось защите пояса, рук и головы.

Тело защищало рубашка или платье с вышитыми на них обережными символами, на запястья рук надевали браслеты, защитой для шеи служило ожерелье, а лоб защищало очелье, оно играло роль главного рубежа в защите от злых духов. Под враждебными силами имелись в виду выходцы из Нави. Они могли вызывать недуги, подрывать здоровье, как физическое, так и психическое. Обереги защищали от наветов колдунов, сглаза и порчи.

На каждый предмет одежды славян наносился магический охранный узор. И очелье считалось мощным оберегом.

Внешний вид очелья определяется его предназначением. Повязки могли быть повседневными и обрядовыми. Для повседневной носки их делали самостоятельно, используя нити из крапивы и простое плетение, освоить которое было под силу даже детям. А вот праздничное очелье должно было быть красивым, самотканым. Плетение выполнялось на берде с использованием множества нитей.

Рисунок представлял собой красивый орнамент, в то время как на повседневных очельях был обычный вязаный узор.

Очелья носили многие древние племена: скифы и древние римляне, аборигены Америки. Даже в наши дни многие считают, что ношение такой повязки полезно: очелье избавляет от головной боли, приводит в норму давление. Берестяные очелья выделяют микроэлементы, благотворно воздействующие на иммунитет.

Как сделать очелье своими руками из бересты

Берестяные ободки не только красивы, они легки и удобны, а главное — экологичны. И сделать их может любой желающий.

Сначала нужно заготовить бересту и правильно ее подготовить: разделить на слои, убрать черноту, нарезать лыко, т.е. полоски различной ширины.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

- Острый нож (его можно купить в любом хозяйственном магазине либо сделать самостоятельно из ножовочного полотна).

- Шило.

- Линейка.

- Кочедык. Специальный инструмент, представляет собой тонкую слегка изогнутую длинную лопатку с тупым нижним краем, потому что им заправляют полоски бересты во время плетения без использования клея.

Измерьте обхват головы с небольшим припуском — во время оплетения внутренний диаметр изделия немного уменьшится из-за увеличения его объема.

Возьмите берестяную полоску шириной 1 сантиметр. Длина полоски должна быть вдвое больше обхвата головы + 1-1,5 сантиметра для соединения. При отсутствии полос нужной длины небольшие полоски склейте при помощи клея ПВА. Готовую полоску сверните в двойной круг и склейте концы. Зачистите их.

Получился двухслойный обруч.

Для обвивки обруча используйте полоски шириной 0,5 сантиметра. Полоса, идущая горизонтально посередине обруча, должны быть темнее либо светлее основного цвета очелья. Полоску, предназначенную для обвивки, заправьте кочедыком между двумя полосами обруча. Обвивку выполняйте в вертикальном направлении.

Ряды чередуйте так, чтобы горизонтальная полоса иного оттенка находилась то сверху, то снизу вертикальной, т.е. в шахматном порядке. Концы вертикальной полоски спрячьте меж внутренними обручами. Горизонтальную полоску, если потребуется, можно нарастить, спрятав хвостики в навивах вертикальных полос.

Очелье, связанное крючком

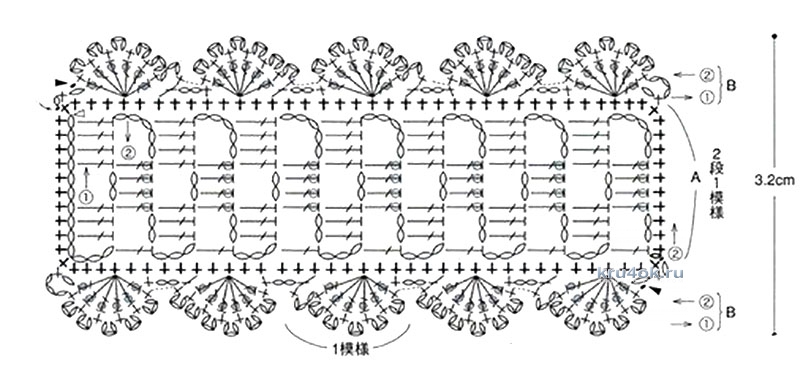

Для вязания можно брать разные виды пряжи: лен с вискозой, хлопок, обычные льняные нитки. Схему узора можно выбрать любую. Длина очелья должна быть равна окружности головы.

Хорошо смотрятся повязки, связанные пышными столбиками. По краям можно провязать неширокие полоски из столбиков с накидом. Такие части сделают повязку более прочной, не такой рыхлой и менее растяжимой.

Очелье из бисера

Бисерные обереги можно сделать очень просто.

- атласная лента шириной 15 см, длиной 1 м;

- пластмассовый ободок;

- кусачки;

- бусинки и бисер двух цветов;

- ножницы;

- игла;

- капроновая нитка;

- клей «Момент»;

- спирт.

От атласной ленты отрежьте два кусочка длиной 4 см каждый. Края ободка обработайте спиртом. Когда они высохнут, намажьте клеем с обеих сторон и приклейте отрезанные куски атласной ленты. Приклейте край ленты к одному из концов ободка и обмотайте его полностью, дайте высохнуть.

Отступите от края ободка около 5 см. Сделайте один стежок, наденьте на иглу бусину и бисеринку и верните иглу в бусину. Подтяните бусину к ободку и зафиксируйте на лете крупным стежком. Далее операцию повторяйте в любом порядке по всей длине ободка. В свободные места между бусинами вшивайте бисер, не забывайте плотно фиксировать нить.

Посмотрите видеоурок.

Воспользовавшись нашими советами, вы может сделать своими руками красиво и оригинальное очелье. Плести можно и в технике макраме. А если вы не склонны к рукоделию, можно купить готовое очелье.

Источник: folkberry.ru

Забытые традиции: женские головные уборы на Руси

Головной убор издавна считался неотъемлемой частью русского национального костюма. Традиция обязательно покрывать голову появилась на Руси с древнейших времен.

Как известно, главной девичьей красой на Руси была ее коса, а потому головной убор девушки оставлял макушку открытой и был призван подчеркивать ее красоту. Обычно девицы носили крепившийся на затылке узкий металлический обруч. Обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и богато украшенный бусами, косточками, пластинками, вышивкой, речным жемчугом и каменьями, становился венцом.

Венец также мог иметь три или четыре зубца и съемную переднюю часть, которая называлась очелье. Все височные украшения могли крепиться уже не только к волосам, но и к самому венцу. Сначала это височные кольца, а к XIV веку — подвески из бисера или драгоценных камней, которые получили название рясы.

Скорее всего, венец является продолжением венка, одного из самых древних девичьих украшений на Руси. Цветы венка крепились на берестяном или железном ободке и также обильно украшались перьями, бусами, золотом и лентами разных цветов. Если девушка носила венец, она была незамужней. Отсюда венец — это символ девичества.

Из праздничных уборов уже тогда у девушек существовало некое подобие кокошника — повязка и венец, а из украшений — височные кольца, очелья, подвески, бляшки и пряжки.

Постепенно головной убор женщины, будучи изначально украшением, становится знаком ее социального статуса. После того как девушка выходит замуж, она сразу меняет девичий головной убор на женский.

Головной убор замужней женщины предполагал полное покрытие головы. В X–XI веке это повой, или повойник. Первоначально он представлял собой полотенце, которым женщины полностью покрывали голову, а иногда шею и плечи. Поверх на голове, для закрепления, надевались повязка, или лента.

В XV–XVI века под повойником уже понимают подобие шерстяной шапочки, напоминавшей чепец, стянутый на затылке веревочками или закрепленный на голове шерстяной лентой. Под него полностью убирались волосы, а сверху еще надевался убрус — вышитое полотняное, а у знатных женщин шелковое, белое или красное полотно, концы которого богато украшались жемчугом и спускались на плечи, грудь и спину.

В XI–XV веках женщины из богатых и знатных сословий используют целую комбинацию нескольких уборов: повойник, убрус и поверх — круглая шапочка с мехом по краям, особенно зимой. Передняя часть кики позже становится съемной и также получает название очелье. Очелье особенно богато украшается жемчугом и бисером. У женщин украшения крепились уже не к волосам, как это бывало у девушек, а прямо к головному убору. Сначала это различные височные украшения, а к XIV–XV векам самыми распространенными становятся рясы.

Теперь поговорим о кокошнике. Впервые это название встречается в документах XVI века. Слово «кокошник» происходит от древнеславянского слова «кокош», означающего курицу-наседку или петуха. Тем не менее уже в погребениях Новгорода, относящихся к X и XII веку, встречается некоторое подобие кокошника — твердого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. Кокошники считаются головными уборами богатых замужних женщин.

Существует множество кокошников. На каждой территории имеются свои особенности. Кокошники отличаются по форме и украшениям. В центральных районах России были треугольные кокошники, напоминавшие полумесяц, на севере — однорогий конус, на юге — двурогий. Твердая часть кокошника часто пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову.

Очелье кокошника могли украшать жемчугом, бисером и цветным стеклом в металлической оправе, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи. Часто поверх кокошника одевали платок, завязывали у подбородка или закалывали.

Разновидностью кокошника можно считать кику. Ее название происходит от названия лебединого крика — «кликать, кричать». Кика получила распространение около XV века, будучи тогда убором цариц. Ее надевали поверх повойника. Главным ее отличием от кокошника можно считать то, что она представляла собой твердую шапку с плоским верхом, иногда имелись по бокам части, прикрывавшие уши.

Женщины менее богатые и знатные носили сороки и менее дорогие убрусы.

Сорока — один из самых древних русских головных уборов замужней женщины. По данным археологических раскопок, сороку носили в XII веке, и уже тогда она была широко распространена по всей территории России. Обычно сорока состояла из следующих частей: кичка, сорока, позатыльник, налобник, платок.

Кичка — круглая холщовая шапочка, на передней, лобной стороне которой прикрепляли твердую часть из луба — подкорья липы или вязов, дощечек, бересты или других материалов. Верхняя, возвышающееся над шапочкой часть, называлась кичкой. Они были самых разных форм: квадратообразной, полукруглой и в виде рогов.

Сорока представляла собой вытканное длинное полотно, которое крепилось на кичке и спускалось ниже, на спину и плечи. Позатыльник — ткань на твердой основе, уложенная сзади, чтобы прикрывать волосы на затылке. Налобник — нашитая полоска, которая закрывала лоб, кончики ушей и виски. Поверх сороки еще завязывался платок.

О повязке, или налобнике стоит поговорить отдельно. Она была одним из самых древних ленточных головных уборов, уже известных в X веке, и представляла собой полоску шелковой, парчовой, бархатной или шерстяной ткани. Сначала это был просто кусок ткани, сложенный в несколько раз и завязанный на голове так, чтобы закрывать лоб или темя. Такую ленту часто украшали вышивкой.

Несколько более сложную конструкцию имеет повязка с нашитыми сверху бляхами или лентами. На лбу или темени она могла иметь основу — подкладку длиной около пятидесяти сантиметров. Под косу ее завязывали веревочками, а вниз, на спину, спускали уже сузившиеся продолжение повязки — ленты. Повязки носили девицы из небогатых сословий.

Их одевали чаще всего по праздникам и даже на свадьбу вместо венца. Замужние женщины также могли использовать повязки, но одевали их уже на покрытую голову.

Что касается платков, то как самостоятельный женский убор его начинают использовать где-то с XVII века. Тогда он начинает вытеснять убрусы и головные полотенца, становясь основным убором. С проникновения на Русь православной веры платок стал самым актуальным и незаменимым атрибутом в одежде женщины.

Данный аксессуар являлся символом благочестия, для женщины или девушки было немыслимо появиться в общественном месте без платка. Незамужние девушки носили платки как знак чистоты помыслов и поступков, а платок на замужней женщине означал полную покорность своему мужу. Примечательно и то, что платки незамужних женщин отличались от платков замужних как цветом, так и величиной. Предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось неприличным, а сорвать убор с ее головы, оставить ее простоволосой, было страшным оскорблением. Отсюда корни выражения «опростоволоситься», означающего «опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении».

В старину платок был самым желанным подарком, знаком любви, заботы и уважения. Его мог подарить парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестный, приглашенный на торжество. В наши дни ношение платка на голове является для православной женщины не только данью традиции, но и указывает на ее благочестие и целомудрие.

Источник: obitel-minsk.ru