Геммы — интересный вид украшения, который сегодня почему-то неоправданно редко носят прекрасные дамы. Раньше (в 18-19 веках) они были носимы часто, правда только знатью и в высшем свете. Неудивительно, ведь такое украшение стоило весьма дорого, потому что требовало от мастера опыта работы в камнерезном искусстве и заодно высокого ювелирного таланта. Одно неловкое движение — и камень мог расколоться на куски и весь труд пропал бы даром.

Гемма в кольце. https://zorca.ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0. C%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html

Разбираемся, какие геммы бывают. Ключевое деление — инталии и камеи. В инталиях изображение как бы врезано внутрь камня, а в камеях — это барельефные, выпуклые рисунки. Посмотрите, на фотографиях это более понятно.

Камея. https://laila50.livejournal.com/162405.html

Как мне кажется, все виды гемм заслуживают внимания. Они необычны и прекрасны.

Техника — обратная инталия. Горный хрусталь. Браслет. https://romanovrussia.com/antique/antique-rock-cry. e-intaglio-crystal-ref-882436/

♦️ВЫСТАВКА ГЕММА♦️ САМОЦВЕТНЫЙ РАЗВАЛ. МИНЕРАЛЫ И УКРАШЕНИЯ

Некоторые из них подошли бы для украшения на каждый день, а другие — достойны выхода на красную дорожку.

Кулон-медальон из золота. Камея. https://eragem.com/ele13611.html

Если Вы думаете, что геммы -это достижение эпохи Возрождения, то глубоко ошибаетесь. В Древнем Риме и Древней Греции они были очень популярным украшением. Их даже использовали в одежде священнослужители.

Сердолик. Инталия. Кольцо. Антиквариат. https://www.1stdibs.com/jewelry/rings/band-rings/a. g-clasped-hands/id-j_10923572/

Геммы часто можно заметить как часть одежды на портретах у художников, а также на перстнях-печатках, как медальоны, как способ застежки.

«Портрет неизвестной (в черном платье с камеей)» Британская школа. 1850 г. https://www.artuk.org/artdetective/discussions/dis. red-ribbon-and-who-painted-her

Большинство колец-печаток, кстати, делалось в технике инталии. Сегодня этот метод активно взяли на вооружение создатели печатей, чтобы печать потом была как будто выпуклой на бумаге.

Инталия. Антикварное кольцо с изображением Афины. https://www.pinterest.ru/pin/338332990749256871/

Камеи часто мы видим именно как ювелирный шедевр. Для создания такого чуда берется драгоценный или полудрагоценный камень, может быть даже створка раковины в основу и ипользуется техника барельефа. Чаще фон делают темнее, чем основной рисунок — фигура или целый сюжет. Для усиления эффектности украшения что-то могут «подкрасить».

Гемма. http://secondstreet.ru/blog/istoriya_mody/izyskannost-i-sovershenstvo-kamei.html

В итоге возникают чудные и изумительные геммы , которые стоит носить, которые являются практически произведениями искусства. Некоторые из антикварных гемм и сегодня можно встретить только в музеях.

Британский музей. Камея.https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG78101

Есть безусловно и более бюджетные современные варианты. Совсем не обязательно идти за своей камеей в антикварную лавку. Главное, тщательно поискать и походить в поиске по магазинам, тогда изделие по вкусу обязательно найдется для Вас.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА МИНЕРАЛАМИ ГЕММА 2023

Подвеска «Танец павлина». Камея с перламутром, изумрудами, сапфирами, бриллиантами. Золото. https://vaibhavdhadda.com/cameo-jewelry-your-expressions-jewelry/

Вивьен Ли в роли Скарлетт. Кадр из фильма «Унесенные ветром». Каме

| Рубрики: | ДЛЯ ДУШИ /=минералы,ювелирное искусство= |

Метки: ювелирные украшения геммы

Понравилось: 5 пользователям

Источник: www.liveinternet.ru

Гемма

(лат. gemma; греч. λίθος) — кусок какого-либо так называемого твердого камня, полированный, с вырезанной на нем надписью или художественным изображением. Произведения этого рода можно разделить на две категории: в одних изображение представляется углубленным, как в общеупотребительных печатях; в других оно выступает над поверхностью камня в виде более или менее значительного рельефа. Г. первой категории присвоено итальянское название интальи (intagli, по-лат. gemmae exculptae, по-греч. άναγλίφα); вторые называются камеями (camei, g. caelatae, греч. έντυπα).

Искусство резьбы на твердых каменьях, или глиптика, составляющее особую отрасль скульптуры, было известно еще в глубокой древности, и его технические приемы были исстари почти те же самые, что и в настоящее время, а именно заключались в том, что резчик, соображаясь с предварительно вылепленной из воска моделью, воспроизводил на камне ее изображение с помощью стальных резцов и быстро вращающихся острых инструментов, напилков и колесиков. Для интальи, которые обычно играли роль печатей, употреблялись преимущественно сердолик и красноватый халцедон. Камеи служили, главным образом, принадлежностью женских уборов — вставлялись в перстни, носились в качестве амулетов, медальонов, аграфов, брошек, составляли своим соединением ожерелья и т. п.; для них предпочтительно брался оникс или разноцветно-слоистый агат, причем художник нередко пользовался этой разноцветностью для достижения не только скульптурного, но и живописного эффекта, вырезая рельеф, например, в белом верхнем слое камня и делая темный нижний слой фоном; иногда природа камня позволяла художнику придавать работе еще большую живописность, например на белом изображении, рисующемся на темном фоне, оставлять в известных местах куски самого верхнего, рыжеватого или красноватого слоя. Кроме вышеупомянутых каменьев, употреблялись для гемм и другие: яшма, аметист, топаз, рубин, ляпис-лазурь и т. д. Наконец, материалом служили подкрашенные, менее твердые камни и стекло (последнее вследствие легкости его отливки в форму распространило множество подделок под интальи и камеи), а в новейшую пору стали также служить некоторые морские раковины.

Возникновение глиптики относится к незапамятным временам, как о том свидетельствуют резные каменья, дошедшие до нас в большом количестве от древних египтян (скарабеи), халдеев (вавилонские и ассирийские амулеты и цилиндрические печати), финикийцев и индийцев. Что это искусство было знакомо Греции еще в героическую эпоху ее истории, доказывается микенскими находками Шлимана.

Производство Г. усилилось у греков после мидийских войн и достигло высшего своего развития в век диадохов. Художники Эллады сначала ограничивались исполнением интальи, дальше которых не шел даже знаменитейший из резчиков IV в. до Р. Х., Пирготель, которому предоставлено было исключительное право гравировать портреты Александра Македонского.

Но столь простое искусство перестало удовлетворять роскошных преемников всемирного завоевателя, и это привело к изобретению и распространению камей. Знакомство с геммами, будучи заимствовано римлянами от этрусков, усилилось у первых после участившихся сношений их с Грецией.

Вкус к этим изящным изделиям распространился в Риме, особенно в конце республиканской эпохи и при первых императорах; но художники, занимавшиеся тогда глиптикой, были по большей части не туземные мастера, а греки. Из них более других прославился Диоскорид, работавший во времена Августа.

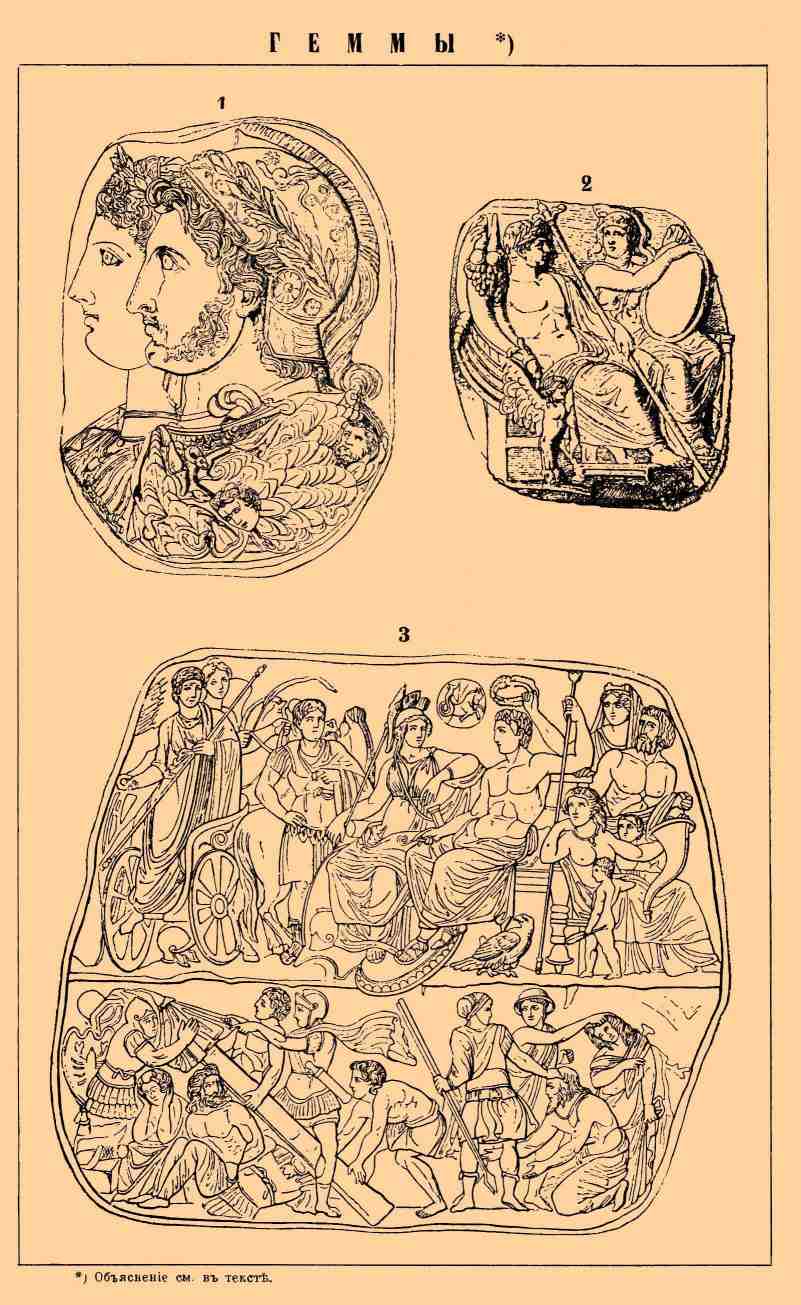

Среди многочисленных античных Г., сохранившихся до наших дней, самыми замечательными по своей величине и художественному достоинству считаются: 1) так называемый «Мальмезонский камей», или «камей Гонзага», хранящийся в Императорском Эрмитаже, в СПб. (оникс высотой в 0,15 м, представляющий грудные портреты Птолемея Филадельфа и его сестры и жены, Арсинои, см. фиг. 1 табл.); 2) «Августовская Г.» в Императорском венском собрании древностей (сардоникс, с изображением обоготворенного Августа, восседающего на троне, рядом с богиней Ромой (см. фиг. 2 табл.); 3) «Тиверианский камей», в парижском Кабинете резных каменьев (агат, высотой в 0,32 м, с изображением в 20 фигурах семейства Августа и побежденных им народов (см. фиг. 3 табл.) и 4) «Брауншвейгский агат», в тамошнем музее (по-видимому, сцены таинств Диониса и Деметры, в 12 фигурах на 3 полях).

ГЕММЫ [Объяснение см. в тексте.]

С упадком античной цивилизации для глиптики, точно так же как и для прочих отраслей искусства, наступил продолжительный период застоя. Хотя Византия и продолжала производить Г., служившие преимущественно печатями или шедшие на украшение священных сосудов и разных предметов церковной утвари, однако достоинство их сильно понизилось; на Западе же для подобных целей пользовались во все продолжение Средних веков либо античными резными каменьями, либо византийскими продуктами и грубыми изделиями туземных мастеров.

Эпоха Возрождения вызвала замершее искусство снова к жизни и возвратила ему вместе с античным характером почти античное совершенство. Художникам этой эпохи приходилось, однако, гравировать на своих геммах не столько мифологические и аллегорические сюжеты, господствовавшие в греко-римской глиптике, сколько портреты современных лиц.

С тех пор резьба на твердых каменьях не переставала развиваться далее, следуя в своем движении за историческим ходом прочих отраслей искусства. Родоначальниками новейшей глиптики можно считать итальянцев Витторио Пизано (1368-1448) и знаменитого ваятеля Донателло (1383-1466).

Продолжателями их направления явились в XVI столетии между артистами Италии П. М. да Пешиа (процветавший в 1513-1521 гг.), М. дель Нассаро († в 1547 г.), Дж. Бернарди ди Кастель-Болонезе (1495-1555) и многие другие таланты, отлично усвоившие себе античное направление и оживлявшие его непосредственным изучением природы.

Во Франции в эту же пору прославился в особенности Ж. де Фонтене, прозванный Кольдоре. Наступившее в XVII в. господство стиля барокко причинило в глиптике сравнительный застой, из которого, впрочем, она выступила в следующем столетии на широкую дорогу благодаря, с одной стороны, возбудившемуся снова уважению к принципам античного искусства, а с другой — распространившейся среди богатых и знатных людей охоте составлять коллекции резных камней (дактилиотеки).

Значительнейшие резчики Г. в XVIII столетии были итальянцы Ант. Пихлер (1697-1779) и его высокодаровитый сын Джованни (1734-1791), нюрнбержец И.-X. Дорш (1676-1732), шваб И.-A. Наттер (1705-1762), трудившийся в разных местах Европы и под конец своей жизни — в Петербурге, саксонец Г.-В. Теттельбах (1750-1813), англичанин H. Маршант (1755-1793), лучший из всех мастеров новейшего времени после Дж.

Пихлера, француз Ж. Гюе (1715-1793), его ученик Ж.-М. Симон (1749-1834) и К. Л. Лебрехт (1749-1827), главный медальер СПб. монетного двора, руководитель императрицы Марии Феодоровны в ее любительских занятиях медальерным делом.

В XIX столетии вследствие почти совершенного отсутствия требований на вполне артистические произведения этого рода резьба на твердых каменьях мало-помалу утрачивала свое достоинство и под конец обратилась в полуфабричное производство; тем не менее, в начале этого столетия можно указать на нескольких превосходных мастеров по ее части, из числа которых наиболее выдаются Дж. Джирометти (1780-1851), работавший в Риме, Червара (там же), Берини (в Милане), Дж.

Каландрелли (в Берлине) и профессор тамошней академии художеств И.-K. Фишер (1802-1862). В настоящее время во многих пунктах Европы и Америки имеются более или менее замечательные собрания как античных, так и новейших гемм, составляющие достояние правительств, или принадлежащие частным лицам. Самые богатые из государственных коллекций находятся в Риме, Неаполе, Вене, Париже, Лондоне, Петербурге (Эрмитаж) и Берлине. Ближайшее знакомство с техникой и историей резьбы на твердых каменьях можно почерпнуть из сочинений: J. Frischholz, «Lehrbuch der Steinschneidekunst» (Мюнхен, 1820); K. E. Kluge, «Handbuch der Edelsteinkunde» (Лейпциг, 1860), и Bucher, «Geschichte der technischen Künste» (Штутгарт, 1875; статья Г. Роллетта — «Glyptik»).

Источник: gufo.me

Гемма с углубленным изображением: инталия или камея?

Гемма – это образец миниатюрной резьбы по цветным камням и самоцветам — глиптики. Этот вид искусства появился еще в древнейшие времена. Благодаря используемым материалам, многие раритеты дошли до нас в полной сохранности. Гемма с углубленным изображением называется «инталия», с выпуклым – «камея».

Образы, которые резчики наносили на камни, могли быть весьма различными. Чаще всего это были изображения фигур женщин и мужчин, зверей, птиц, военных сюжетов или аллегорических картин.

Самые древние их образцы появились в Египте и Месопотамии. Самая древняя гемма с углубленным изображением датируется IV тыс. до н. э. Первые камеи появились в конце IV-начале III в. до н. э. Чаще всего их вырезали на сардониксе или многослойном агате, где чередуются белые и бурые полосы, которые мастера умело использовали в своей работе. Получавшаяся многоцветность рисунка отличала камеи от инталий Египта.

Первоначально геммы использовались как амулеты или украшения. Постепенно на них стали изображать эмблемы владельцев. В Египте и Мессопотамии гемма с углубленным изображением стала использоваться вместо печати, которую не только прикладывали к бумагам. Ей помечали двери жилища, сундуки с имуществом, амфоры с вином, поскольку замки и ключи не были известны.

Греки и римляне прикладывали геммы только к документам. Причем в своде законов Солона был запрет резчикам оставлять оттиски с изготовленных печатей, чтобы их не подделывали.

Геммы – прекрасные произведения искусства, они сохранили знания о культуре древнего мира. Часто на них изображались копии знаменитых картин и скульптур, многие из которых не дошли до нас. Представление о них сохранили только интальи и камеи. На античных геммах изображали богов-покровителей, атлетов, актеров, сцены охоты, войны и мирной жизни, портреты общественных деятелей, художников и писателей.

Инталья была предметом коллекционирования уже в древнем мире. Камея, то есть гемма с выпуклым изображением, считалась лишь предметом роскоши. Как правило, это были женские украшения: броши, подвески, перстни, из них собирали целые ожерелья. Постепенно совершенствовалась техника резьбы. Многие геммы были настоящими амулетами.

Особенно это было распространено в последние века Римской империи, когда языческую религию сменяло христианство.

На Востоке тоже ценились геммы, они играли большую роль в общественной жизни. В Иране шах, утверждая придворного на военную, гражданскую или жреческую должность, жаловал регалии власти: пояс, шапку и перстень с печатью, которая обязательно ставилась на деловые бумаги, приказы и письма.

Персидские и арабские историки часто подробно описывали эти кольца. Считалось, что гемма с углубленным изображением может обладать мистической силой и способна менять судьбы. Очень дурным знаком было разбить или просто повредить камень.

В Средневековье глиптика пришла в упадок, дальнейший ее расцвет пришелся на эпоху Возрождения и продолжался вплоть до середины XIX века. Но даже сегодня выпуклая гемма может использоваться как элегантное женское украшение.

Источник: fb.ru