Украшения. Ювелирные украшения были известны с давних времен. Еще древние римляне и греки использовали разнообразные предметы для украшения себя и своей одежды. Известны находки ювелирных украшений, которые датируются тысячами лет до нашей эры. Эти первые ювелирные украшения были сделаны из подручных средств и представляли собой фигурки зверей и птиц.

И только позднее греки стали делать ювелирные украшения из металла. В основном в Древней Греции использовалось золото, из которого мастерились простые, но в тоже время причудливые формы украшений.

Крито-Микенская культура прославилась на весь мир своими золотыми украшениями.

История Византии на карте

Триста лет до нашей эры жители Греции стали ювелирные украшения оснащать драгоценными камнями. Зачастую камни привозились из Индии и Египта, где к той эпохе их научились находить и обрабатывать. Использование камней дало новые возможности для создания украшений. Греки разрабатывают уникальные формы предметов.

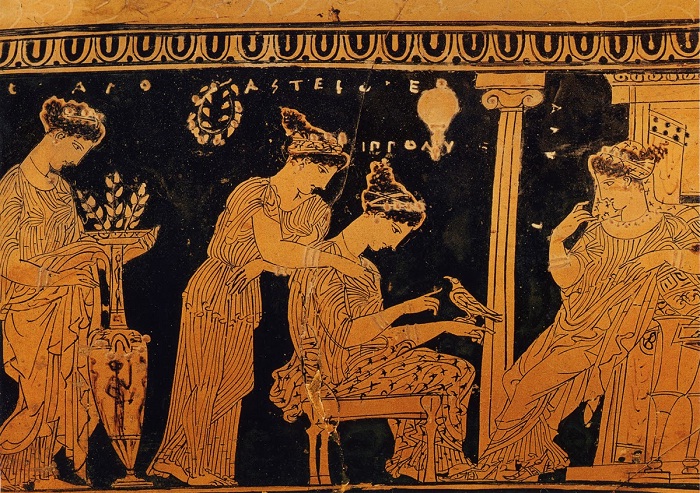

Ювелирные украшения для греков были не предметами повседневной жизни, их одевали только в самых праздничных и особых случаях. Мужчины использовали украшения, когда им предстояло предстать с речью перед публикой. А женщинам предметы филигранной работы дарили в знак уважения и почтения. Кроме того, древние греки верили, что ювелирные украшения служат оберегом от худого глаза.

Homo sapiens: Происхождение, становление и будущее вида | Станислав Дробышевский (Аудиокнига)

Самыми ранними работами греческих ювелиров были изделия, изображавшие богов. Практически все предметы ювелирного дела в Греции делались из благородных металлов – золота и серебра, с использованием драгоценных камней и слоновой кости. Греки очень бережно относились к таким вещам и делали даже их специальные дубликаты из глины или бронзы. Для создания образцов античного ювелирного искусства в Греции пользовались специальными емкостями определенной формы и рисунка, в которые и заливали металл.

К началу нашей эры греческие ювелиры применяли многочисленные наработки других стран, однако в этот период все больше ощущается влияние искусства Рима. Рим постепенно расширяет свои территориальные границы, а это значит, что и художественное, и ювелирное искусство империи пользуется всеми знаниями, которые накапливало общество других государств.

Для производства ювелирных изделий употребляются не только металлы, но и дерево, стекло и драгоценные камни. Ювелирные изделия становятся для римлян атрибутами одежды. Для того, чтобы скрепить тоги, применяются особые брошки, фибулы, а женщины начинают носить кулоны, заполненные духами. Символом власти в Древнем Риме считается кольцо, с помощью которого можно ставить печати.

Это они заимствовали из Крито-Микенской культуры. После того, как Римская империя была повержена, все ее богатства разошлись по миру.

Геометрический период. В так называемое «темное время» (1100-800 до РХ), которое последовало за крахом микенского мира, золото и серебро не отражает ни богатства, ни фантазии предшествующих столетий. Однако созданная традиция жила в бронзовых и железных драгоценностях — благородные металлы были очень редки. В драгоценностях того времени проявляется влияние Севера. Кольца, спирали для волос, браслеты и арочные фибулы, извлеченные из Геометрических некрополей в Аттике, были сделаны в самой простой форме из проволоки или очень тонкого металлического листа, лишенного художественного оформления.

Расцвет производства драгоценностей вновь начался вскоре после 800 г. до РХ в результате контактов с более развитыми цивилизациями Востока и Египта.

Архаичные и Классические периоды. Хотя обработка металлов быстро развивалась в течение Архаичного периода (600-475 г. до РХ), остались лишь скудные примеры ювелирного искусства Греции этого периода.

Такое малое количество золотых драгоценностей (главным образом остались серебряные, бронзовые или железные украшения) можно объяснить войнами с персами и тем фактом, что персы управляли Ближним Востоком, и, следовательно, золотым запасом. Однако производство драгоценностей продолжалось в течение этого периода без перерыва. Греческие ювелиры обратили внимание на рынки за границей, изготавливая греко-шиитские, греко-фракийские, греко-этрускские и греко-кельтские украшения. Так, во время Персидских Войн в Греции производство драгоценностей продолжалось без перерыва, создавая изящные работы со значительными изменениями в технике.

Эллинский период. Большие изменения, которые отмечают эпоху эллинизма (330-27 до РХ), начатую завоеваниями Александра Великого и выросшие благодаря контактам с Востоком и Египтом, повлияли также на ювелирное искусство. Это не только удивительное изобилие золота, но и появление новых типов драгоценностей и введение новых декоративных тем. Вступила в силу полихромия, достигаемая использованием полудрагоценных и даже драгоценных камней типа халцедона, сердолика, аметиста, горного хрусталя и преимущественно граната, заменившего более дорогостоящую стеклянную массу.

Римский период. В течение многих лет римского владычества после 27 г до РХ не происходило никаких существенных изменений в создании ювелирных изделий. С незначительными изменениями продолжалось использование форм существующих с эллинского периода, в то время как техника исполнения ухудшилась. Филигрань и грануляция появляется реже.

Склонность к полихромным эффектам и использование цветных камней возросли, использование эмали уменьшилось. В дополнение к прочим камням, использовались драгоценные камни — сапфир, изумруд, топаз, аквамарин и даже алмаз. Вновь возродилась техника чернения, известная с микенской эпохи.

Все эти тенденции указали путь к развитию обработки золота и серебра ранней Христианской и Византийский эпохе.

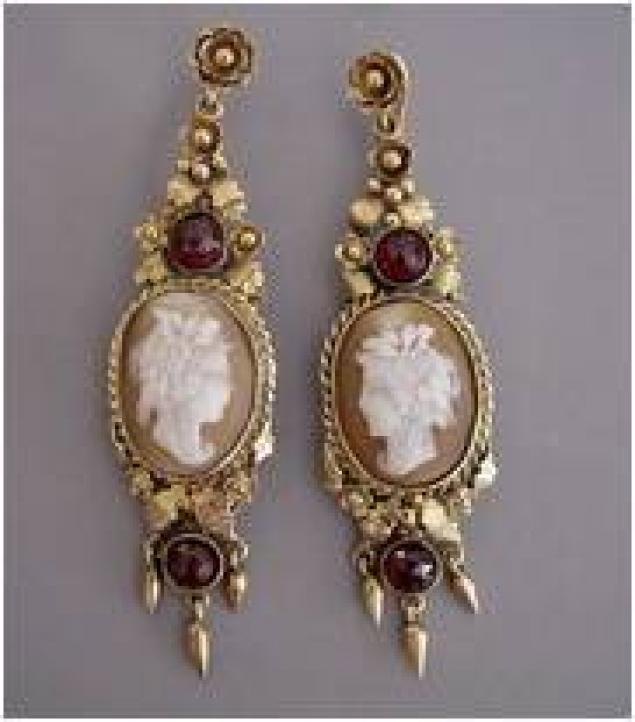

Современные украшения в стие Древней Греции:

Источник: www.livemaster.ru

Какие украшения носили в Древней Греции: Завораживающие шедевры и непревзойденное мастерство их создателей

Даже в наше время изделия мастеров-ювелиров Древней Греции поражают своей красотой и изысканностью. Современные ювелиры не перестают восторгаться сложнейшей виртуозной техникой древних греков в области ювелирного дела. Какие же украшения были в распоряжении прекрасных гречанок и радовали их в эпоху эллинизма?

Древние греки любили изящные украшения, простые и гармоничные, но при этом излишества не приветствовали.

В эпоху эллинизма, начавшуюся с завоеваний Александра Македонского, в результате которых образовалась великая империя, греческая культура значительно обогатилась, впитав в себя элементы культур завоеванных стран. А после захвата богатейшей Персии в Грецию рекой потекло золото, очень востребованными стали изысканные золотые украшения.

Для создания удивительных тончайших узоров на своих изделиях древние ювелиры применяли сложнейшую и очень трудоемкую технику – филигрань. Узор, выполненный из тончайшей проволоки, методом пайки закрепляли на металлической поверхности.

Путем соединения филигранных нитей, содержащих вкрапления жемчуга или стеклянной смальты, получали великолепные ожерелья, сетки для волос…

А используя метод диффузной пайки для закрепления на металлической поверхности мелких золотых шариков из тончайшей проволоки, древние мастера получали точечную зернь.

Зачастую эта работа была настолько тонкой, что рассмотреть детали изделий можно было лишь с использованием увеличительного стекла.

Украшения для волос

Об украшении головы и причесок гречанки заботились особо, используя для этого разнообразные ювелирные изделия. Наиболее эффектными и престижными считались золотые венки и богато декорированные диадемы. Для украшения изделий обычно использовались различные орнаменты, чаще всего растительные, а также изображения богов.

Венки из золотых листьев и цветов

Диадемы

Эти головные уборы использовали для особо торжественных случаев.

Диадема с растительным узором. Археологический музей, Салоники

Диадема с изображением Эроса. IV в. до н.э.

Диадема с изображением богини Ники и с «узлом Геркулеса». Золото, гранат. Использована техника филигрань

Диадема с изображением головы Гелиоса — бога Солнца

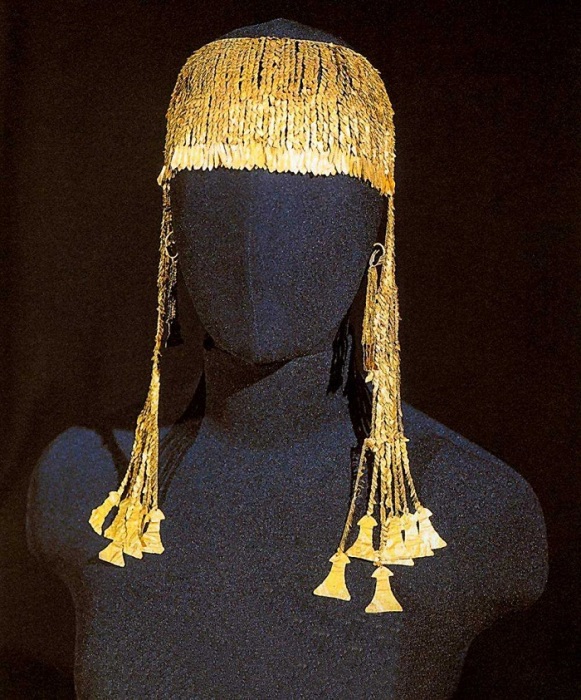

Большая золотая диадема V-III век до н.э. Клад Приама или золото Трои. Золото, стекло, сердолик, фаянс

Сетки для волос

Весьма популярны были золотые ажурные сетки для волос, которые часто дополнительно украшали жемчугом, драгоценными камнями.

Сетка с изображением менады. II в. до н. э.

Менады – опьяненные женщины, принимавшие участие в вакханалиях и буйных плясках в честь бога Диониса.

Сетка для волос III в. до н.э. Археологический музей Афин

Сетка для волос III в. до н.э.

Шейные украшения

Очень востребованы были золотые украшения, которые надевали на шею — ожерелья, подвески, цепочки…

Для этих украшений также часто использовали волнообразные растительные узоры с использованием листьев виноградной лозы, цветов, бутонов.

Золотое ожерелье IV в. до н.э.

Ожерелье с зерновидными подвесками и звеньями с завитками и розетками (Золото, V-IV в. до н.э.)

Также на них можно увидеть бабочек, жуков, амфоры.

Ожерелье с тремя рядами амфоровидных подвесок. Золото

Ожерелье с подвеской в виде бабочки (Золото, чеканка, гравировка, филигрань, II-I в. в. до н. э.)

Подвеска в виде бабочки на цветке

Ожерелье с «Узлом Геркулеса»

Серьги

Серьги гречанок отличались огромным разнообразием, но в большинстве своем они состояли из покрытого узором или инкрустацией диска и прикрепленных к нему длинных тонких подвесок, издающих при ходьбе нежный звон. В серьгах также были популярны растительные мотивы.

Серьги из кургана Куль-Оба. Золото

Серьги из кургана Куль-Оба. Золото

На серьгах часто изображали почитаемых греками богов.

Серьги с подвесками в виде фигур Эроса. Золото

Серьга в виде колесницы Ники

Серьги с фигурками Ники (богини победы)

Серьги с Ганимедом

На подвесках также часто можно увидеть фигурки животных или амфоры.

Серьги с подвесками в виде всадников. Золото

Серьги с подвесками в виде амфор (Золото, гранат, VI в. до н.э.)

Встречались серьги и иной формы.

Серьга со сфинксом

Серьги — ладьи с «лозой». Золото

Филигранные серьги — ладьи. Золото

Серьги. Золото, гранаты

Браслеты

Любимыми украшениями в Древней Греции были также разнообразные затейливые браслеты, подчеркивающие красоту и изящество женских рук. Причем, носили браслеты не только на запястье, но и выше – на плече или предплечье, а некоторые даже на щиколотке.

Браслет с протомами (передняя часть фигуры) сфинксов (первая пол. IV в. до н.э., золото, эмаль, бронза)

Браслет на предплечье с грифонами. Золото

Браслеты для предплечья (Золото, II в. до н. э.) Выполнены в виде фигур тритонов — мужской и женской. Каждый тритон держит на руках маленького крылатого Эроса

Источник: www.liveinternet.ru

Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Библиографическая запись: Ювелирное искусство Древней Греции. — Текст : электронный // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре : [сайт]. – 2020. – URL: https://iskusstvoed.ru/2020/05/30/juvelirnoe-iskusstvo-drevnej-grecii/ (дата обращения: 2.05.2023)

- Home

- История искусств

- Ювелирное искусство Древней Греции

Ювелирное искусство Древней Греции

3 года ago Enottt Комментарии к записи Ювелирное искусство Древней Греции отключены

Просмотры: 15 486

Ювелирное дело в Греции достигло значительных вершин. Золотом страна была бедна, но оно поступало в обмен на другие товары и всегда высоко ценилось. Иное дело серебро. Рудники Лаврия обеспечивали мастеров достаточным количеством этого металла.

Письменные источники рассказывают об удивительных работах греческих скульпторов, не дошедших до нашего времени, но сохранившихся в памяти человечества. Это статуи богов в хризоэлефантинной технике, мастером которых был знаменитый Фидий. Долгое время их существование ставилось под сомнение, рассеявшееся после одной находки археолога Амандри. Под плиточным полом у входа в Дельфийский храм им были обнаружены фрагменты такой скульптуры, выполненной из слоновой кости, золота и драгоценных камней.

Отличительной особенностью греческой культуры является то, что она не только впитывала художественные традиции соседних регионов, но и активно перерабатывала их творчески – немало из того, что нам представляется истинно греческим, имеет совсем иные корни.

Многие греческие мифы и легенды можно рассматривать как поэтическое отражение важнейших событий истории. Одним из них стало завоевание около 1200 года до н. э. полуострова дорийцами, которые, смешавшись с местными племенами, составили население Древней Греции. К VIII веку до н. э. были заселены уже все прибрежные районы соседних регионов, включая Малую Азию и современную Южную Италию, с которыми греческие племена установили активные экономические и культурные контакты.

Объединению греков способствовала война с Персией в начале V века до н. э. Только сплотившись, греки смогли противостоять грозному врагу. Этот союз просуществовал до конца столетия – в 404 году до н. э. Афины были завоеваны более агрессивной Спартой. А в 338 году до н. э. македонский царь Филипп II объединяет греческие племена в государство.

Александр Македонский, сын Филиппа II, создал империю, границы которой охватили Египет, Малую Азию, Персию и протянулись до берегов Инда, что способствовало взаимодействию греческой культуры с восточной. В результате сложились новые художественные формы. Этот период античной истории принято называть Эллинистическим.

Греческое искусство, в том числе и ювелирное, считается колыбелью европейской художественной культуры. Оно характеризуется, в первую очередь, гуманистическим мировоззрением, что подтверждается преобладанием изображений человека. Именно в Древней Греции сложились и были сформулированы главные художественные конструктивные принципы – гармония, ритм, органичность идеи и формы. Основные художественные стили, важные вехи эволюции её культуры – Ориентализирующий (VII век до н. э.), Архаический (после 600 года до н. э.), Классический (после 450 года до н. э.), Эллинизм (после 330 года до н. э.).

Одним из первых греческих центров обработки драгоценных металлов была Лидия. Имя лидийского царя Креза стало синонимом богатства. В это время мирная политика и экономические связи с восточными соседями (Египет, Малая Азия), искусство которых испытывало сильное влияние месопотамской культуры, способствовали восприятию греками формальных признаков и концептуальных основ искусства Древнего Востока.

К этому периоду относится плакетка с изображением кентавра, выполненная в ориентализирующем стиле. Фигура воспроизведена в соответствии с египетским каноном; верхняя часть торса показана фронтально, а нижняя – в профиль.

Этот прием сохранялся и в Архаическом искусстве. Так, в малой пластике ось тела часто близка к строгой вертикали, а вся фигура представлена как бы в плоскостях и линиях. Такова плакетка с изображением «Хозяйки зверей», каждой рукой держащей за хвост львов.

На протяжении нескольких столетий, в течение архаического периода, язык художественных форм быстро эволюционирует. Человеческие фигуры утрачивают «блочность» и пластическую нерасчлененность. Более детально моделируются лица. Появляется знаменитая «архаическая улыбка», оживляющая лица.

Немалый интерес представляют сохранившиеся фрагменты декоративных изделий и украшений: голова

быка из чеканного листового золота с зернью, цветочная розетка из электра с филигранью и фигуркой грифона в центре, выполненной зернью – деталь диадемы (диаметр 4,7 см).

В середине V века до н. э., после победы греков над персами греческая культура достигла своей золотой эры. Не только всемирно известные шедевры архитектуры, как Парфенон на Афинском Акрополе, но и произведения златокузнецов Классического периода свидетельствуют о том, что в это время были выработаны основополагающие эстетические принципы. Главным из них стала категория Красоты. Идея красоты подразумевала математическую просчитанность пропорций и асимметричную уравновешенность композиции, контрапост – принципы, обязательные как для монументального, так и для

декоративного искусства. Вот как они принципы выдержаны в гравированной женской фигуре на золотом кольце–печатке из Таренто: мягкие драпировки обнимают тело, обнаруживая, как его тяжесть попеременно перекладывается с одной ноги на другую. Этому движению следует и направление плечевой оси. Так контрапост обеспечивает естественность постановки фигуры.

Поэтому он стал основным конструктивным принципом греческого искусства. Сбалансированность контрастов и противоположностей – поддержкой и грузом, движением и отдыхом, напряжением и расслабленностью – отражала внутреннее состояние образа.

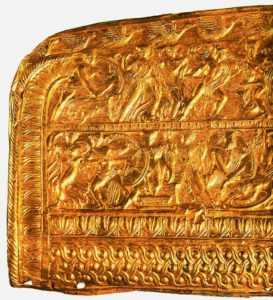

Это хорошо видно в декоре колчана (около 400 года до н. э.), найденного в

скифском кургане. На нем изображены сцены юности Ахилла. Фигуры расположены удобно, в разнообразных позах, с учетом перспективного сокращения. Все персонажи изображены раздельно, но объединены в чередующиеся группы то плотные, то свободные. Это создаёт энергичный и живой, пульсирующий ритм, отличающийся от процессионных рядов Архаики и наилучшим образом соответствующий предназначению вещи.

Принцип ритмичного узора прочитывается и в золотом ожерелье из

Тарента. Звенья и подвески скомпонованы в центрическую и пластически разнообразную систему, разделенную на два регистра – горизонтальный и вертикальный. На внутреннем ободе элементы в виде розеток и бутонов лотоса располагаются плотной цепочкой, чередуя круглые и удлиненные, особенно популярные в Греции. По сравнению с декором обода, сконцентрированного вокруг шеи, подвески обращены в противоположную сторону, вовне. Противопоставление между компонентами, создающими художественный ритм, снимается мотивом голов, играющим роль конструктивного, объединяющего элемента.

Так в ювелирном украшении проявились главные орнаментальные принципы греческой классики: четкость, контрастность, уравновешенность через взаимодействие элементов, пропорциональность, ставшие залогом Гармонии – отличительной черты классического искусства.

Победа, одержанная Александром Македонским в 333 году до н. э. над персидским царем Дарием, стала

первым шагом на пути последующих значительных изменений в Западном искусстве. Александр, в отличие от своих предшественников, не копил сокровища. Захватив персидскую государственную казну (1310 тонн золота и 7598 тонн серебра), часть её он пустил на чеканку монет, другую часть использовал для решения государственных проблем. Остальное он великодушно распределил среди свои солдат, обеспечив тем самым их преданность. Известно, что по случаю своей женитьбы на дочери персидского царя Статерии, он истратил на уплату долгов, сделанных его воинами, 500 000 кг золота.

Произведения златокузнецов эпохи эллинизма едва ли когда-либо были превзойдены. Их отличает яркая декоративность, изысканность и натуралистичность. Рост богатства страны обусловил возрастание количества ювелирных изделий и украшений.

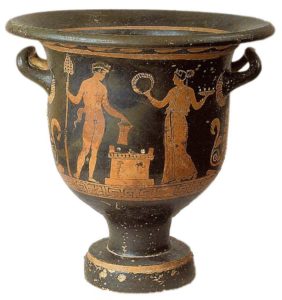

Кратер Дервини – бронзовый сосуд, украшенный сценами из жизни Диониса, один из замечательнейших памятников этого периода. По сравнению с персонажами, изображенными на классическом колчане, фигуры бога вина и его супруги Ариадны более раскованы. Ниспадающие складки одежд, подчеркивают элегантность и чувственную красоту прекрасно моделированного обнажённого тела.

Виноградная лоза над головами создает ощущение плавного текучего, движения. Сосуд вычеканен из единого куска металла. Устье украшено фигурками диких животных, спутников Диониса.

Среди украшений особенно популярны в эллинистический период были диадемы. Ими награждали победителей, приносили в дар богам. Роскошный декор скрывал их конструктивную основу, которая состояла из жесткого бронзового обода. Широкое распространение получили диадемы в виде венков из листьев; мирта, дуба, лавра, вручавшиеся как награды. Одна из них, выполненная из золота, гранатов, сердоликов и эмали, была найдена

в Каносе (Южная Италия). Она декорирована узором из листьев и цветов, укрепленных на широком спиральном ободе. Характерный для эллинизма принцип «открытой формы» воплотился в композиции из 150 цветов, высоко приподнятых над головным обручем. В этом проявилось одно из важнейших отличий греческих украшений, предназначенных для тела человека как микрокосма, от египетских, обращенных прежде всего к душе.

Другим характерным для ювелирного искусства эпохи эллинизма, по сравнению с классикой, было использование колористического эффекта, в чем видно несомненное влияние Востока. В декоре диадемы использованы резные цветные камни, жемчуг, эмаль. Цветовое разнообразие материалов служило развитию как основного натурного мотива.

Натурализм и открытость композиции свойственны и ожерелью из Малой Азии. Его украшают объемные цветы, зрительно оторванные от фона. Вся композиция менее рациональна и систематична, чем это обычно было принято в классический период.

Следует отметить, что основной функцией украшения всегда был защитная: это мог быть амулет-узел, оберегающий носителя от опасностей и заживляющий раны. Таков браслет на предплечье (III век до н. э.) с широко распространенным мотивом двух змей, сплетенных в клубок, так называемый «узел Геракла». Центр композиции, высшая точка её напряжения, отмечена высоко приподнятым кабошоном граната. Среди других популярных орнаментальных мотивов Эллинистического периода – пальметты, листья аканта, виноградная лоза.

Скромные размеры основной территории Древней Греции не помешали распространению влияния её культуры далеко за пределами Пелопонесского полуострова. Царящий там дух

независимости способствовал многообразию форм и типов украшений. Не только торговля была проводником греческой культуры на Восток и на Запад. Нередко любившие роскошь греческие купца делали заказы местным ремесленникам в колониях. Те не всегда строго придерживались «греческого стиля» и вводили свои национальные орнаменты и даже формы. Это во многом способствовало созданию и развитию в провинциях и колониях самобытных художественных школ.

В сравнении с египтянами греков не считают столь искусными златокузнецами. Но именно греки оказали сильное влияние на формирование в ювелирном искусстве художественного образа, что явилось основой для дальнейшего развития западно-европейского декоративного искусства.

Превью: Погребальный ларнакс. 350 — 330 до н. э. Золото, стеклянная паста, 41 х 34 х 21 см. Археологический музей, Фессалоники, Греция. На крышке изображен символ Македонского царства — звезда с 16 лучами

Источник: iskusstvoed.ru