Металлический обруч, надетый на шею, казался древнему человеку надёжной преградой, способной помешать душе покинуть тело. Такой обруч был любимейшим украшением у самых разных народов Западной и Восточной Европы, а также Ближнего и Среднего Востока. У нас его называли «гривной». Это название родственно слову «грива», одним из значений которого в древности, по-видимому, было «шея». Во всяком случае, существовало прилагательное «гривный», означавшее – «шейный».

У некоторых народов гривны носили в основном мужчины, у других – преимущественно женщины, но учёные утверждают, что всегда и у всех, в том числе у славян, это был признак определённого положения в обществе, очень часто – нечто вроде ордена за заслуги.

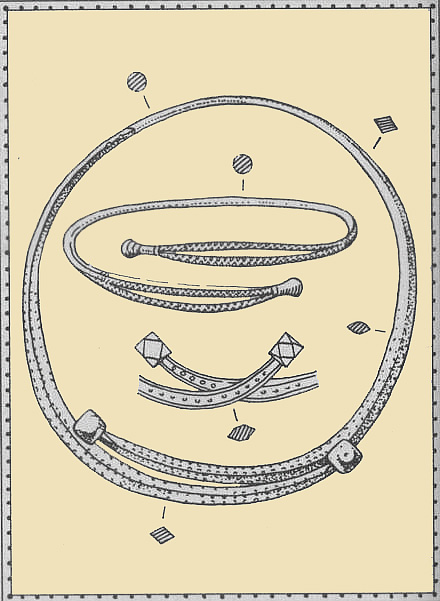

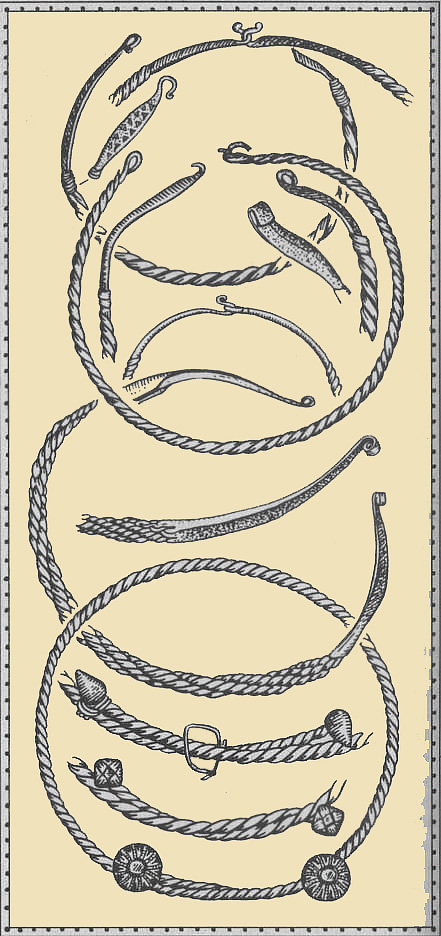

Ромбические и шестиугольные дротовые гривны с узорами в виде кружков и треугольничков.

X–XI века

Гривны нередко находят в женских погребениях древних славян. Поэтому археологи с полным правом настаивают, что это было «типично женское» украшение, наподобие бус и височных колец, о которых речь впереди. А вот языковеды на основании летописей и других письменных документов уверенно объявляют гривны украшением «типично мужским». В самом деле, на страницах летописей можно прочесть, как князья награждают гривнами доблестных воинов. Нет ли здесь какого-то противоречия?

Серебряная гривна Люкс 66391- 3

У всех древних народов воины считались отчасти жрецами, не чуждыми шаманизма. Между тем известно, что во время совершения обряда все делается «наоборот», не по правилам обычной жизни. На славянских языческих праздниках повсеместно парни рядились девушками, а девушки – парнями, что в другие дни было строго запрещено. А мужчины-шаманы северных народов ходили в женской одежде и отпускали длинные волосы. Так почему бы и воинам-«жрецам» не сделать символом своего мужества – женское украшение? Тем более что проблема сохранения души в теле для них была весьма актуальной…

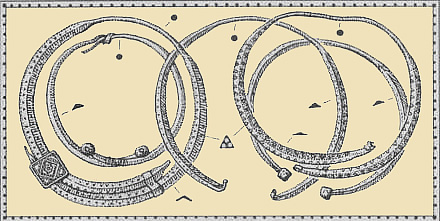

Дротовые гривны, соединенные бляхой и далеко заходящими друг за друга концами, с орнаментом, который состоит из треугольничков с выпуклостями внутри – «волчий зуб».

X–XI века

Древнеславянские мастера делали гривны из меди, бронзы, биллона (меди с серебром) и из мягких оловянно-свинцовых сплавов, нередко покрывая их серебром или позолотой. Драгоценные гривны делались из серебра, их находят в богатых могилах. Летописи упоминают о золотых гривнах князей, но это была огромная редкость.

Древние славяне носили разные виды гривен, отличавшиеся способом изготовления и соединения концов. И конечно, каждое племя предпочитало свой, особенный вид.

Дротовые гривны делались из «дрота» – толстого металлического прутка, обычно круглого или треугольного в разрезе. Кузнецы перекручивали его клещами, раскалив на огне. Чем горячей был металл, тем мельче получалась «нарезка». Чуть позже появились гривны из ромбического, шестиугольного и трапециевидного дрота.

История одного экспоната: Шейная гривна

Их не скручивали, предпочитая выбивать сверху узор в виде кружочков, треугольничков, точек. Эти гривны находят в курганах Х—ХI веков. Сравнивая с зарубежными находками, учёные установили, что они попадали к нам от соседей-финнов и из Прибалтики.

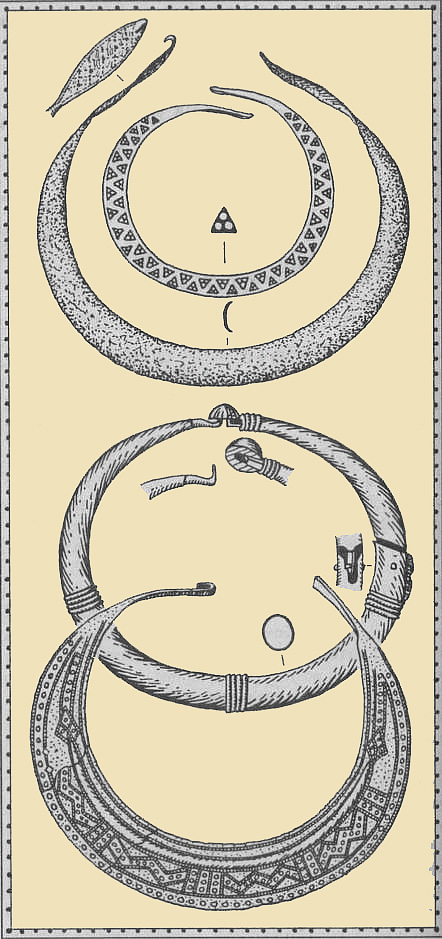

Пластинчатые гривны.

XI–XII века

Похожие, только соединённые не замочком, а просто с далеко заходящими друг за друга концами, изготавливали сами славяне. Разомкнутые концы таких гривен находятся спереди. Они красиво расширяются, зато тыльная сторона, прилегающая к шее, круглая, чтобы удобней было носить. Их обычный орнамент, состоящий из треугольничков с выпуклостями внутри, археологи называют «волчий зуб».

Такие гривны, сделанные из биллона, бронзы или низкопробного серебра, носили в Х—ХI веках в племени радимичей. Сходные встречались в Х—ХIII веках в Прибалтике, но концы прибалтийских гривен заострены, а не завершаются фигурными головками, как у славянских. В ХI—ХII веках радимичи стали соединять концы гривен красивыми квадратными бляхами, штампованными или литыми. Некоторые бляхи, рассеянные на значительной территории, отлиты явно в одной мастерской, даже в одной формочке. Это говорит о развитой торговле и о том, что древнерусские мастера-ювелиры работали не только на заказ, но и на рынок.

Дротовые гривны с привесками в виде молоточков и гривны, обмотанные тонкой бронзовой лентой

О развитой торговле свидетельствуют и гривны, попавшие в славянские земли из Скандинавии. Их делали из железного прутка, обмотанного тонкой бронзовой лентой. Судя по небольшому диаметру, сидели они довольно плотно на шее. На них часто можно видеть привески в форме крохотного молоточка.

Археологи называют их «молоточками Тора»: Тор – Бог Грозы языческих скандинавов, очень близкий славянскому Перуну. Оружием Тора, согласно преданиям, был каменный молот Мьйолльнир – учёные пишут, что это слово родственно нашему «молния»… Гривны с молоточками привозили в славянские земли воинывикинги, очень почитавшие Тора. Кто-то из них погибал в бою против славян, кто-то, наоборот, на службе у славянского князя, в сражении против общих врагов…

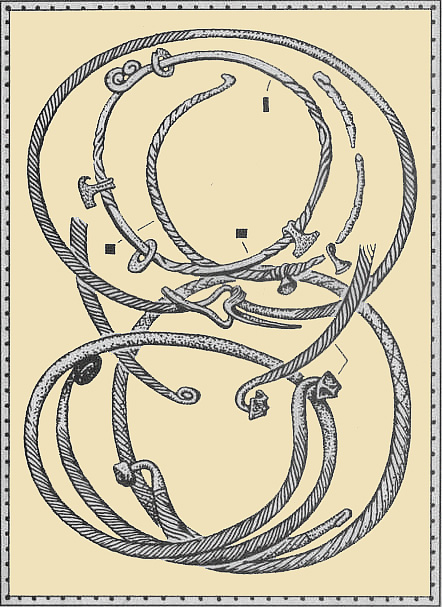

Витые гривны.

X–XI века

На радимичские немного походили гривны, которые делали в Поднепровье: археологи называют их «пластинчатыми». Они бывали плоскими («серповидными») либо, реже, полыми, из металлической пластинки, согнутой в трубку. В ХI—ХII веках купцы везли их с Поднепровья в иные земли Руси и «за рубеж» – даже на другую сторону Балтийского моря, на шведский остров Готланд, где в те времена располагался один из важных центров международной торговли.

Круглопроволочные гривны.

XI–XII века

Иногда гривны сельским жителям не было нужды покупать у проезжих торговцев: местные мастера, прекрасно умевшие в ХI веке делать проволоку, изготавливали их сами. Некоторые шейные обручи, сделанные из толстой медной или бронзовой проволоки, носили «просто так», без дополнительных украшений. Но если железная или цветная проволочка была достаточно тонкой, на неё нанизывали бусы, круглые бляхи, иноземные монеты, бубенчики. На территории нынешних Калужской и Тверской областей по концам гривны приспосабливали восковые «муфты», чтобы бусины плотнее сидели на проволоке и не бились одна о другую. В ряде мест – в теперешней Московской области, а также в Приладожье – гривны было принято украшать оплёткой из тонкой проволочки или обматывать узкой металлической лентой.

Но самыми многочисленными были гривны витые: на севере Руси они составляют около половины всех находок. Славянские умельцы свивали их разными способами: «простым жгутом» – из двух-трёх медных или бронзовых проволочек; «сложным жгутом» – из нескольких сдвоенных, предварительно перевитых между собой металлических нитей; иногда простой или сложный жгут ещё обвивали сверху тонкой кручёной («сканой» или «филигранной») проволочкой. Подобные гривны нередко находят в других странах, связанных с Русью торговыми отношениями: в Швеции, Дании, Северной Германии, Венгрии, даже на Британских островах. Очень много их в Швеции. Установлено, что на рубеже IХ—Х веков, когда купцы – славяне и скандинавы – начали налаживать постоянные торговые пути между Северной и Восточной Европой, витые гривны попали в Скандинавию из южных областей Руси. Изделия славянских ремесленников сразу понравились за морем – и прижились, перенятые местными мастерами…

автор статьи М. Семенова

Источник: ruhistor.ru

Как использовалась на Руси шейная гривна?

В IX — XII веках на Руси существовал обычай награждать за ратные подвиги специальным знаком отличия – шейной гривной. Такие ожерелья известны с бронзового века и первоначально были украшением, их изготавливали из железа, бронзы, серебра, реже из золота. Иногда они служили обладателю денежным знаком, так как изготавливались из слитка серебра в 1/2 фунта.

О том, что шейные гривны из украшения превратились в награды, свидетельствует упоминание в русской летописи о пожаловании дружинников шейной гривной в качестве награды. Киевский князь – Владимир Мономах, в 1000 году наградил золотой шейной гривной воеводу Александра Поповича (воспетого в древнерусских былинах богатыря Алешу Поповича) за то, что тот разгромил половцев в ожесточенном сражении под стенами Киева, и слава о победе дошла даже и до Рима (в то время Москву считали вторым Римом).

Во множестве находят такие ожерелья в захоронениях русских воинов. Однако гривна не является самым древним знаком отличия. В 1988 году газета «Советская Россия» рассказала своим читателям об интересной находке, сделанной в Астраханской области.

В Енотаевском районе возле села Косики мелиораторы неожиданно обнаружили захоронение сарматского вождя с необычным медальоном на груди. Он был отлит из чистого золота (диамер — 2 см), украшен барельефом мужского лица. Оказалось, что это золотая монета с профилем Александра Македонского. Это первый в истории России нагрудный знак отличия.

Со временем шейную гривну сменила золотая цепь с крестом. Существует текст XV века, относящийся к царствованию Ивана III о приеме иностранного посла, когда царь пожаловал золотую цепь с крестом — «да туто-ж на отпуск пожаловал Государь посла Максимилианова, Юрия Делатора, учинил его Златоносцем: дал ему цепь золоту с крестом». Золотой цепью с крестом обычно награждали знатных лиц и воевод, дружинники получали серебряные или позолоченные цепи в зависимости от чина. Тогда же появился своеобразный термин для награжденного «златоносец».

На цепь часто навешивали не только кресты, но и медальоны, так называемые «змеевики» (лат. gorgonion) — монетовидной формы, сделанные из медного сплава с христианскими символами и заклинательными надписями на одной стороне, и изображением медузы-горгоны – на другой. Он служил владельцу талисманом и одновременно оберегом. Как, например, змеевик Владимира II Мономаха с изображениями святых Бориса и Глеба и надписью на греческом и славянском языках: «Господи, помоги рабу твоему Василию. Аминь».

Источник: vladimirkrym.livejournal.com

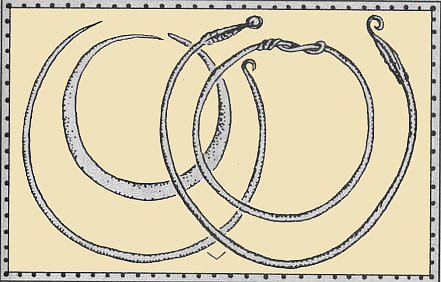

Радимичская шейная гривна 9-12 веков в коллекции НХМУ.

Какое корни у слова «гривна» и что оно означает? История украинской денежной единицы берет начало из времен Киевской Руси и происходит от слова «гривна» — древнего нашейного украшения в виде металлического обруча. Слово «гривна» образовано от слов «грива», «загривок» (праславянского — «шея», «затылок») и означает шейное украшение. Сначала гривны как знаки боевой победы носили только мужчины, впоследствии эти предметы стали ценными женскими украшениями.

Гривны принадлежали состоятельным людям и были распространены не только среди славян, а и у балтов, финноугров, скандинавов. Изготавливали их из серебра, билона, меди, бронзы, железа. Возможно, шейные гривны определенное время служили и денежными знаками, и, очевидно, передали свое название слиткам серебра — монетным гривнам. Древнейшие славянские гривны входили в состав сокровищ и датируются 9 веком.

Среди археологических материалов, которые хранятся в Национальном музее истории Украины, обращают на себя внимание славянские древности радимичей с курганного могильника вблизи с. Антоновка Суражского уезда Черниговской губернии (из раскопок П.Н. Еременко 1894 г.). Наибольший интерес среди материалов из с. Антоновка представляет бронзовая шейная гривна «радимичского типа». /информация и фото с сайта НМИУ/

Радимичи — летописное объединение IX—XII веков, традиционно считающееся славянским племенем или племенным союзом. Согласно летописному преданию, «… были же радимичи от рода ляховъ, пришли и поселились тут и платят дань Руси, повоз везут и доныне» (повоз — вид налога за право иметь своего князя). Однако в научной литературе единого мнения относительно этнической принадлежности радимичей нет. Археологические данные указывают, что данное племенное объединение имело смешанное, славяно-балтское происхождение.

Проживали радимичи в междуречье верхнего Днепра и Десны по течению Сожа и его притоков (юг Витебской, восток Могилёвской и Гомельской областей современной Белоруссии, запад Брянской и юго-запад Смоленской области России). Письменные свидетельства о радимичах приходятся на период с 885 по 1169 годы. /Википедия/

Источник: vitaviktoria.livejournal.com