Ритуальная одежда, также известная как «одежда для усопших», является традиционным и важным аспектом почитания умершего. Считается, что последний наряд умершего человека имеет большое значение и должен быть выбран тщательно. В этом последнем наряде усопший предстает перед Господом, поэтому очень важно, чтобы одежда выглядела торжественно и почтительно.

Почему людей не хоронят в одежде, в которой они умирают?

Человека не хоронят в одежде, в которой он умер, так как она вряд ли подойдет для похорон из-за того, что физиологические жидкости или окружающая среда могли испачкать ее. Похоронное бюро обычно возвращает одежду, в которой умер человек, по запросу семьи.

Кто одевает умершего?

Во многих культурах и традициях именно члены семьи или близкие родственники умершего несут ответственность за одевание покойного. Этот акт рассматривается как способ проявления любви и уважения к ушедшему из жизни человеку. Однако для удобства родных умершего, чтобы обеспечить надлежащую подготовку покойного к похоронам или кремации, привлекают к этому процессу сотрудников похоронного бюро или морга.

Разрешено ли хоронить мусульман в гробу? Спросите имама

Кто отвечает за выбор одежды для усопших?

Ответственность за выбор одежды для покойного лежит в первую очередь на членах семьи или близких родственниках — как правило, супруга, родителя, брата или сестру, взрослого ребенка или назначенного исполнителя завещания (если таковое имелось). Они должны предоставить соответствующую одежду, которая отражает личность, образ жизни и религиозные убеждения покойного. Важно выбрать одежду, которая вызывает уважение и соответствует случаю.

Должен ли покойный быть одет в нижнее белье?

Должен ли покойный носить нижнее белье или нет — это вопрос культурных или религиозных убеждений. В некоторых культурах и религиях считается, что умершего следует хоронить без нижнего белья, чаще всего считается уместным предоставить умершему чистое нижнее белье.

Можно ли положить личные вещи вместе с телом?

Во многих случаях личные вещи, такие как украшения, часы или другие сентиментальные предметы, могут быть помещены рядом с телом перед погребением или кремацией. Важно предварительно проконсультироваться со священнослужителем, а также с агентом похоронного бюро, чтобы убедиться, что эти предметы будут допущены в гроб или кремационную камеру.

На что обратить внимание при выборе погребальной одежды?

При выборе одежды для усопших важно учитывать стиль покойного, религиозные или культурные убеждения, а также формальность случая (Пример: Похороны военнослужащего). Традиционным цветом похоронной одежды является черный, но могут быть уместны и другие цвета, например, белый или бежевый. При оформлении заказа имейте в виду, что после смерти тело человека может немного увеличиться в размерах, поэтому одежду следует приобретать на один-два размера больше.

Примерный список одежды для усопшего?

Когда дело доходит до одевания умершего для погребения, можно рассмотреть несколько различных вариантов:

Кладбищ старше 200 лет нет ? Как хоронили на Руси до 19 века ? Как хоронили до крещения ?

- Религиозная или культурная одежда: некоторые религиозные или культурные обычаи могут иметь особые требования к тому, во что должен быть одет умерший, в комплект может быть включена специализированная одежда, такая, как кафтан, курта, сари и т.д. Например, в некоторых религиях принято хоронить умершего в простом саване, который покрывает его тело.

- Традиционный похоронный наряд: обычно включает в себя костюм (2-ка) или платье для женщин, брюки/юбку для мужчин и женщин, классическую рубашку, туфли или похоронные тапочки. Кроме одежды, наряд может содержать дополнительные аксессуары, Например, платок, головной убор.

Одежда для усопших Мужчин

Одежда для усопших Женщин

- Нижнее белье (трусы, майка)

- Носки

- Туфли или похоронные тапочки

- Классическая рубашка

- Костюм 2-ка

- Классический галстук

- Платок носовой

- Нижнее белье (трусы, ночная рубашка)

- Гольфы (чулки)

- Платье для усопшей

- Головной убор (шарф, платок)

- Платок носовой

образцы мужских костюмов для усопших

образцы женских платьев для усопших

Организация похорон может быть сложной задачей, один из лучших вариантов– это работа с похоронным бюро с организацией похорон под ключ. Мы понимаем важность выбора похоронной одежды в короткие сроки после трагедии, и похоронное агентство ГОРСПЕЦРИТУАЛ готово помочь. Мы стремимся предоставить в нашем бюро широкий выбор нарядов, соответствующих стандартам различных религиозных и культурных традиций.

В заключение следует отметить, что выбор одежды для усопшего — это значимый и важный ритуал, который помогает семьям и близким почтить память своих любимых. Важно помнить, что одежда для умерших должна быть выбрана с любовью, заботой и уважением.

Источник: xn--80afgmqohhchpm9a.xn--p1ai

Хоронят с украшениями или нет

История украшений

07:46 am November 26th, 2007

Траурные украшения

«Нет необходимости говорить, что изобилие украшений — особенно плохой вкус во время траура. Тем не менее, несколько недорогих украшений должно быть использовано, дабы только подчеркнуть общую мрачность деяния.»

QUEEN MAGAZINE, 23 Janyary 1892

Траур — чаще всего индивидуальное и сугубо личное состояние, тем не менее, как и торжество — одна из сторон общественной жизни. И как всякое общественное проявление, траур тоже в прошлом подвергался регламентации. Со второй половины XIX века стали публиковаться руководства о «Жизни в свете, дома и при дворе». В разделе «Траур и похороны» давались рекомендации, какие должны быть сроки траура, какого цвета и из каких тканей нужно при этом носить одежду, а также приличествующие случаю украшения.

Женщины, как следовало из записок придворного бриллиантщика Позье, «даже в частной жизни никогда не выезжающие, не увешанные драгоценными уборами», в трауре должны были отказаться от праздничного блеска бриллиантов и неуместной в этом случае жизнерадостной палитры самоцветов. Первые полгода траура женщина вообще не должна была носить украшений, за исключением, вещей из. угля. По окончании глубокого траура, в торжественных случаях, уже можно было надевать серебряную (но не золотую) сетку на платье — эйпрон (от англ. «apron» — передник — украшение для платья в форме V-образной сетки из золота, серебра, жемчуга, крепившейся на корсаж платья). Разрешалось носить и так называемые повседневные украшения, выполненные из поделочного камня темного или почти черного цвета: гагата, раухтопаза — дымчатого кварца, агата и, конечно, с использованием черной и темно-синей эмали. Исключением из темной траурной гаммы были жемчуг (символизировавший слезы) и перламутр с его спокойным, ровным мерцанием, которые можно было уже носить в период полутраура, когда к черному и коричневому в одежде добавляли серый и белый цвета.

На портрете Е.Г.Чертковой (неизвестный художник, 1840-е гг., ГИМ) дама представлена в траурном уборе. На запястьях обеих рук — парные браслеты — черные с перламутровыми(?) медальонами. Кроме того, на правую руку еще надет золотой с черной эмалью браслет с надписью, а на безымянном пальце — четыре золотых кольца, два из которых, опять же, с черной эмалью, словно траурной рамкой обрамляют обручальное кольцо. Из этого можно сделать вывод, что траур эта дама носила по супругу. Рука с траурными украшениями, две петли жемчужного ожерелья, перехваченного фермуаром у горловины, словно капли слез, скатившиеся с лица, — все это говорит о скорби, которую попытался отобразить художник.

Об ассортименте траурных украшений можно говорить, рассматривая портреты того времени. Очень характерен в этом отношении портрет немецкой герцогини Елизаветы Августы (Г.К.Брандт. Конец 1780-х. Художественный музей, Хайдельберг).

Убор этой светской дамы составили: черные бархотка, серьги и кольцо на мизинце правой руки, а также парные бархатные браслеты (в соответствии с модой конца XVIII века), один из них — с портретом ее супруга, по которому, собственно, герцогиня и носила траур. Если учесть, что портретов женщин в трауре не так много, и большинство из них демонстрирует портретируемую вообще без каких-либо украшений (П.А.Федотов. «Вдовушка». 1851; И.Н.Крамской «Неутешное горе». 1884), то можно считать, что портрет Елизаветы Августы отобразил самый полный комплекс траурных украшений.

Прически тоже убирали соответственно случаю. Как правило, головные уборы, ленты и даже гребни, шпильки и булавки старались подобрать черные. Это нашло отражение даже в литературе: «Элина дрожащей рукой втыкала в прическу длинную гагатовую булавку» (А.Доде «Евангелистка»).

Молодая девушка, по сюжету романа, носила траур по умершей бабушке, поэтому закономерно, что булавка у нее — из черного камня. Гагат — как и каменный уголь, представляет собой форму ископаемой древесины. Северо-восток Англии с IV века был известен своими месторождениями гагата, а с VII века аббатство Уитби стало центром производства распятий и четок из этого камня.

Траурные украшения из гагата вошли в моду после того, как в 1861 году английская королева Виктория стала носить траур по принцу Альберту. Вскоре во многих семьях появились украшения из гагата. В Уитби искусные мастера вырезали бусы, четки, браслеты и серьги, украшения для волос и кольца-камеи. Этот камень, очень популярный (если не сказать — традиционный) в качестве материала для траурных украшений, сегодня потерял былое значение.

Эпоха сентиментализма привнесла новые сюжеты и новые для ювелирного искусства нетрадиционные материалы. В украшениях стали использовать портреты, локоны волос — в качестве овеществленного напоминания о любимом существе. Сюжетами траурных украшений были плакучие ивы, урны, наполовину разрушенные колонны, скорбные женские фигуры и т. д. В ГИМе хранится квадратный медальон первой четверти XIX века. С лицевой стороны — изображение из волос на слоновой кости урны под склоненной ивой. На оборотной стороне под стекло вложены два локона — светлый и темный; что позволяет интерпретировать сюжет как скорбь живого (склоненная ива) по ушедшему (урна с прахом), и в то же время — как неразлучность (два локона вместе).

Любопытно и трогательно золотое кольцо конца XVIII века из собрания «Московского Кремля» с овальным щитком, в котором содержится карандашный рисунок двух деревьев в коричневых тонах — большого и маленького, разделенных изгородью. Маленькое дерево тянет ветви, словно руки, из-за изгороди к большому растению на переднем плане, трагически изогнутому.

Цветы — с поникшими головками — склонены, будто плачут. На гранёной шинке, на черном эмалевом фоне, — краткая надпись: 1764 ОВ: 1766. Сюжет рисунка и даты указывают на причину создания кольца — смерть ребенка, прожившего всего два года. А драгоценная рамка щитка из мелких рубинов еще больше усиливает эффект трагизма, ассоциируясь с незаживающей раной, оставшейся в сердце родителя.

Кольцо из частного собрания по набору декоративных элементов может быть отнесено к траурным украшениям 30-40-х годов XIX века. Щиток с белым эмалевым крестом стилизован под крышку гроба, с обратной стороны щитка — маленькая, едва заметная пластинка, скрывающая ячейку, вероятнее всего, содержавшая раньше прядь волос. Можно сказать, кольцо представляет собой символический мощевичок, «живую» памятку об ушедшем. И сделано это уже не так иносказательно, как в двух предыдущих примерах. Такая прямая отсылка к символам смерти связана со стилистикой периода эклектики, когда модными становились средневековые сюжеты — черепа, скелеты.

Помимо личного, существовал также и государственный траур — в связи со смертью императора. В этом случае изготавливали траурные кольца. Так, у золотого кольца на смерть императрицы Анны Иоанновны шинка — в виде S-образных завитков, небольшой гладкий щиток в форме императорской короны и надпись: ANNA IMP RUS OB: OC: 28 1740, что означает: «Анна — императрица российская, скончалась октября 28, 1740 года».

Еще два кольца из собрания ГИКМЗ «Московский Кремль» — на смерть императора Александра I. Первое, с шинкой в виде змеи, содержит в щитке штампованный портрет царя в профиль и надпись вокруг по краю: ALEXANDER PRIMIER, а на обороте щитка — 19 nov: 1825 et 4 mai 1826. Второе (из собрания ГИМ) — с широкой гладкой шинкой, на которой по черному эмалевому фону идет надпись: НОЯБРЯ 19 1825 ГОДА.

На круглом, немного выступающем над шинкой, щитке — золотой штампованный портрет Александра I в профиль, вокруг — рамка черной эмали с надписью: НЕЗАБВЕННЫЙ, по внутренней стороне ободка выгравировано: Notre ange est au ciel — наш ангел в небе. Уже в 1806 году императора Александра Павловича называли «ангелом во плоти». А после победы над Наполеоном он приобрел огромную популярность в обществе. «Освободитель народов», «Бог, творящий чудеса», «Победитель» и т.д. — вот лишь немногие эпитеты из числа, адресованных императору, фигурировавшихся на украшениях — кольцах, медальонах. Более понятным и ясным становится размещение надписи на траурном кольце: был «во плоти», то есть живым, настоящим, теперь — «ангел в небе».

Общее в этих двух кольцах — небольшие золотые медальоны со штампованным изображением профиля царя. Но детали декора — у каждого индивидуальны, из чего можно сделать вывод, что изготовляли подобного рода кольца не централизованно, а по заказам организаций либо патриотически настроенных граждан.

Итак, в период всеобщего или личного траура уборы выглядят более строгими и сдержанными, чем обычно, наглядно демонстрируя скорбь. А украшения не только цветом, но и символизированной тематикой передают душевное состояние человека.

Татьяна КАРСАКОВА

Фото Игоря НАРИЖНОГО

оригинальную версию данной публикации со всеми иллюстрациями

вы найдете в журнале

«Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования»

№ 4 (16), 2004 г.

Источник

Ladies Mourning Jewelry Set, ca. Early 19th Century

Victorian Mourning Jewelry Hair Comb

Here is a charming expression of Victorian sentimentality. Hairwork jewelry was made for mourning and was often fashioned from the loved one’s tresses as a love token. This quote from an 1855 edition of Godey’s Lady’s Book sums up the sentimental Victorian regard for hair used in jewelry.

Brooch, 1868

Tiffany Overall Diam. 1 9/16 in. (4 cm)

Purchase, Susan and Jon Rotenstreich Gift, 2000 (2000.556)

Источник: jewellery-hist.livejournal.com

Традиции и суеверия православных похорон

Сегодня существует великое множество вариантов и сценариев, в соответствии с которыми можно провести обряд похорон. Некоторые семьи провожают родных в последний путь пышно и торжественно, другие предпочитают скромные церемонии с самыми близкими людьми. В большинстве случаев организацией занимаются родственники покойного, но случается и так, что перед своей смертью сам человек дает строгие указания о том, как стоит провести обряд прощания. Волеизъявление может быть оформлено документально в виде ритуального договора, описано в завещании или устно передано ближайшим членам семьи.

Однако многих смерть настигает внезапно, и соответствующих пожеланий о своем погребении оставить они не успевают. В таком случае выбор сценария прощальной ритуальной процедуры полностью ложится на плечи ответственных членов семьи. В России достаточно сильны религиозные традиции, и чаще всего покойных хоронят в соответствии с основными обычаями погребения, предписанными их вероисповеданием.

Сегодня рассмотрим основные ритуальные традиции, которых придерживаются последователи христианской веры.

Особенности христианских похорон: вера и суеверия

Многие обычаи в организации похоронного процесса пришли из глубокой древности – времен, когда на территории нашей страны проживали языческие племена. Даже с появлением христианства и распространением православной веры некоторые из них продолжали активно использоваться, а некоторые церемонии существуют и сегодня. Стоит отметить, что подходы к смерти и погребению в язычестве и христианстве зачастую противоречат друг другу, в связи с чем РПЦ не одобряет некоторые обряды «народного христианства» и рассматривает их как суеверия. Тем не менее, традиции различных верований так плотно сплелись в российской культуре, что отличить их друг от друга порой бывает нелегко.

Процесс подготовки к погребению

Согласно установленной процедуре, перед тем как останки будут преданы земле, тело покойного осматривают медработники и сотрудники правоохранительных органов. В ходе процедуры устанавливается, наступила ли смерть естественным путем или стала результатом насильственных действий. После этого тело направляют в морг, где патологоанатомы и другие специалисты подготавливают его для погребения. В отличие от многих других стран, в России не принято проводить большинство таких процедур на дому.

Как проводят омовение тела

Традиционно процесс омовения предполагает не просто удаление загрязнений с тела покойного, этот ритуал несет в себе глубокий смысл: считается, что одновременно с внешней телесной оболочкой очищается и душа. Во время ополаскивания усопшего иногда зажигают лампадку или просто свечу – огонь, как и вода, является древним символом очищения. Для проведения процедуры потребуется мягкая губка или небольшое полотенце, мыло, теплая вода. Пока тело не заберут в морг, и покойный не пересечет порог дома, свечи оставляют зажженными.

Какие существуют суеверия?

Распространены различные мнения о том, как следует поступить с губкой после очищения тела. Некоторые полагают, что выкидывать ее нельзя. Тем не менее, православие не устанавливает строгих правил в отношении использованных предметов, и вопрос о том, что с ними делать остается полностью на усмотрение родственников.

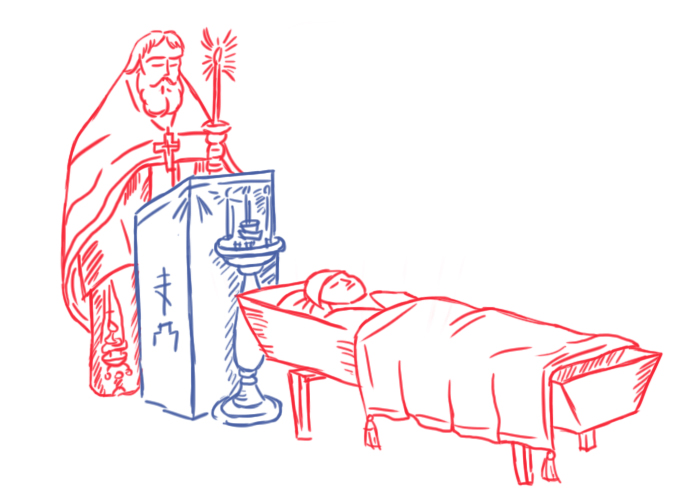

Ритуал покрытия тела саваном

После того, как тело преставившегося было очищено, следует облачить покойного в чистые одежды. Предпочтение при этом отдается натуральным тканям, которые легко разлагаются в земле. Обязательное требование – одеяния должны быть новыми и чистыми. В основе такого обряда лежит идея о том, что перед Богом покойный должен предстать во всей чистоте: как внешней, так и внутренней.

Похороны носят печально-торжественный характер, и чаще всего для такого события выбирают официальный стиль облачения. Сегодня агентства предлагают большой ассортимент ритуальных одежд и костюмов для покойных, чтобы избавить родственников от сложностей с поиском. После того, как тело облачают в костюм, его укладывают в гроб и покрывают специальным ритуальным одеялом – саваном.

Какие существуют суеверия?

Старинный обычай гласит, что если заполучить кусочек савана покойного, этот предмет в будущем принесет своему владельцу счастье и удачу. Однако это не более, чем распространенное суеверие.

Надевание на усопшего нательного креста

Крест православный человек носит на протяжении всей своей жизни. Если по каким-то причинам после смерти он был снят с тела, перед погребением останков его необходимо вернуть. Хоронить христианина без его личного нательного креста считается неправильным.

Какие существуют суеверия?

Зачастую крест покойного наделяют теми же мистическими свойствами, что и ткань савана, а некоторые и вовсе полагают, что он способен защищать от смерти. Случается и так, что родственники забирают крестик, чтобы сохранить в память об умершем. Согласно позиции православной церкви, хоронить человека лучше всего вместе с его крестом, однако строгого запрета сохранять этот ритуальный объект нет.

Вложение иконы и креста

По церковной традиции во время похорон умершему на грудь кладут икону: женщинам – с изображением Божьей Матери, а мужчинам – с ликом Христа. Руки покойного смыкают вокруг креста. Считается, что и после смерти мы продолжаем «нести свой крест», как нес его Иисус до места собственной казни.

Какие существуют суеверия?

Различны и мнения о том, стоит ли забирать икону из гроба после отпевания, или следует похоронить покойного вместе с ней. Строгого предписания церкви по этому поводу нет, поэтому лучше всего попросить совета у священнослужителя, который совершал обряд.

Возложение на голову покойного ритуального венца

Данный обычай восходит к церковной идее о воссоединении ушедшего в иной мир со Спасителем и сопоставлению страданий человека при жизни и смерти с теми, которые испытывал Христос.

Какие существуют суеверия?

Существует поверье, что с помощью небольших веток, извлеченных из погребального венка, можно причинить вред ныне живущим. Несмотря на то, что православие отрицает возможность негативного влияния растений из венка на других людей, сама идея о причинении вреда ближнему вызывает порицание со стороны служителей церкви.

Вложение в руки покойного разрешительной грамоты

Разрешительная грамота – это небольшой листок с молитвой, которую читают служители церкви во время отпевания. Иногда его вкладывают в руки умершего перед погребением. Молитва и грамота призваны снискать для покойного отпущение грехов («разрешение»).

Какие существуют суеверия?

В отношении таких молитвенных листков существует ряд верований. Согласно одним из них, если забрать грамоту у покойного, можно получить отпущение собственных прегрешений. В других говорится о том, что таким образом можно навредить преставившемуся. Церковь заверяет, что оба мнения неверны.

Навредить покойному можно, разве что, не вознося молитвы о его душе, а за все свои грехи каждый будет отвечать перед Спасителем на Последнем суде. Интересно, что корни таких суеверий восходят ко временам Средневековья: в тот период распространенной процедурой была продажа индульгенции (прощения грехов).

Укрытие тела плащаницей

Помимо савана в христианских традициях погребения также может использоваться такой атрибут как плащаница. Она также представляет собой покрывало, но с изображением распятия и ликов святых. Иногда ее также украшают тексты Святых Писаний.

В отличие от савана, тело покрывают плащаницей уже после отпевания – перед тем, как закрыть крышку гроба. Истоки этого ритуала также в глубоком прошлом. Когда тело Господне распяли, праведный Иосиф испросил разрешения на то, чтобы предать останки Учителя земле. После того, как тело было освобождено, ученик Христа обернул его тканями и захоронил.

Какие существуют суеверия?

Считается, что ткань, покрывающая тело может защитить от злых сил. Однако вера утверждает иное: после погребение душе покойного уже ничто не способно навредить, она находится полностью во власти Бога.

Проведение захоронения ритуальных атрибутов: свечей, монет, платков для слез т.д.

Существует и обычай, согласно которому родственники опускают в могилу покойного дополнительные предметы: свечи для освещения загробной дороги; платки, сохранившие в себе слезы близких; монеты для оплаты входа в иной мир. Если задуматься, то и в этой традиции можно проследить связь с языческим прошлым, когда во время погребения с умершим хоронили многие дорогие ему вещи и все, что может пригодиться в загробной жизни. В православии такие ритуалы не нашли отклика, но они не запрещены.

Установление на месте погребения креста

После погребения на могиле устанавливается деревянное распятие, которое выполняет различные функции. Во-первых, оно служит временным мемориалом до тех пор, пока на этом месте не будет установлен постоянный памятник. Но смысл данного атрибута не только в этом.

В Евангелии описано, что смерть свою Христос принял на кресте, но при этом привел души людей к спасению. Таким образом, распятие – символ надежды на искупление и вечной жизни.

Какие существуют суеверия?

В отношении ритуального распятия, пожалуй, существует больше всего суеверий. Но воцерковленные люди утверждают, что никакого отношения к вере эти поверья не имеют.

Организация поминок

Интересно, что и традиция поминальной трапезы пришла к нам из язычества. В отличие от многих других ритуалов, она нашла применение в православии, однако с некоторыми особенностями. В отличие от язычества, в христианстве любые излишества признаются греховными. На православных поминках не приветствуется бурное распитие алкоголя и неумеренное чревоугодие. Такие дни считаются поводом для близких собраться вместе, почтить память усопшего и поддержать друг друга в столь непростое время.

Какие существуют суеверия?

Из древности до нас дошел обычай во время поминовения покойных приносить на кладбище или ставить на столе рюмку водки и порцию хлеба. Тем не менее, православие уверяет, что для покойного такие «подношения» не имеют особого смысла, ведь душа уже далека от всего мирского. Более правильным считается приносить продукты в храм на поминальную службу, чтобы потом передать их нуждающимся.

5 Мая 2020

Дополнительная информация, связанная с данным материалом:

Источник: xn--80apkrlg.xn--p1ai