Презентация на тему: » Украшения в древней руси Женские Дмитрий Голышев 6 б класс 2009 г.» — Транскрипт:

1 Украшения в древней руси Женские Дмитрий Голышев 6 б класс 2009 г.

2 Колты Колты крепили на головном уборе на уровне виска на сложенной вдвое цепочке или ленте. Обычно они состояли из двух выпуклых пластинок, которые соединялись вместе и сверху ещё дополнялись дужкой для крепления. В XI-XII веках наиболее распространёнными были золотые колты с эмалью разных цветов. Часто по краю колта делали жемчужные обнизи.

В XII веке также появляются звёздчатые колты и украшения чернью. Вообще колты можно признать одними из самых удивительных произведений прикладного искусства. Наши мастера в поисках наилучшей игры света и тени умело оттеняли серебро и золото чернью, а иногда покрывали гладкую поверхность тысячами колечек, на каждое из которых нанизывали крошечное зёрнышко серебра.

Самым распространённым рисунком для колтов были изображения птицы Сирины или древа жизни. Учёные это связывают с символикой свадебного обряда: здесь птицы – символ брачной пары, а дерево – знак новой жизни. Немного позднее на колтах стали появляться христианские мотивы, в том числе изображения святых.

Что на самом деле ели в Древней Руси: блюда, которые Вас сильно удивят!

3 Бусы Бусы носили женщины разных сословий, это было одно из самых популярных шейных украшений. В настоящее время насчитывается до сотни разновидностей бус, каждые из которых отличаются по цвету и форме. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы В общем выделяют четыре типа бус: стеклянные (синего, чёрного, светло- зелёного цвета), бусы из многослойных стеклянных палочек, дутые бусы и многогранники [3]. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней).

4 Браслеты Женщины Древней Руси очень любили украшать себя браслетами, особенно распространёнными были стеклянные браслеты. Мода на них появилась в середине XII века и держалась до начала XIV века. Браслеты всегда делали круглыми, но различными по сечению: гладкие, кручёные, витые, квадратные, рубчатые, треугольные.

Богатой была и их окраска: чёрная, коричневая, зелёная, жёлтая, бирюзовая, фиолетовая, синяя, бесцветная и т.д. Значительное количество браслетов делалось из янтаря. На браслетах чаще всего изображались символы воды: плетёнка, волнистый узор, змеиные головы. Это связано прежде всего с назначением браслетов: они надевались девушками во время русалий – торжеств по поводу доброй, плодоносной воды.

5 Подвески Подвески носились на длинных шнурах или цепочках и крепились к платью на груди или на поясе. Делались они из серебра, меди, бронзы и билона. Чаще всего привески выступали в роли оберегов и исполнялись в форме языческих символов. Различают до 200 типов различных видов подвесок.

Наиболее популярными были подвески символизирующие предметы быта (ложки, ключи, гребни) или богатства (ножи, топорики), привески в форме животных: птиц или коней, которые были символов счастья и неизменно сопровождались знаками солнца, а также геометрические привески: круглые, лунницы, крестики, ромбы и т.д. Среди девушек особенно было популярны подвески в форме Луны, так как именно она считалась покровительницей незамужних.

Стеклянные бусы в Древней Руси. Рассказывает Екатерина Бочкова

Широко распространены были привески в виде миниатюрных гребней с двумя звериными головами. Гребню с давних пор придавались магические функции, как защитника человека от всякой заразы. Конечно, широко использовалась солнечная тематика, а также символы воды. Все вышеназванные типы привесок просуществовали вплоть до XIII века.

Немного дольше, до XV века, просуществовали подвески-бубенцы. Носили их в комплекте с другими привесками, шейными гривнами, венцами, но чаще всего – с карманами, у пояса или рукавов. Будучи символами бога–громовержца, своим звоном они были призваны отгонять злых духов.

6 Гривна Гривна (от санскр. griva шея) серебряное или золотое украшение в виде обруча, носившееся на шее в Древней Руси. Встречаются также варианты из бронзы и железа, витые и гладкие версии. Шейные гривны изготавливались из толстой проволоки (дрота), иногда перекрученной, с петлеобразно загнутыми концами.

Гривны редко застёгивались, чаще они были сжаты так, что их концы заходили далеко друг за друга. Носились на шее по одной и по две, иногда вместе с ожерельями. Украшались орнаментом или насечками. Конструкция гривны менялась с течением времени. Неизменной оставалась жесткость конструкции, дошедшая и до наших дней.

Гривна снова вошла в моду в начале 1950-х годов.

7 ЛУННИЦА — металлическое украшение (из бронзы, серебра, реже золота) в виде полумесяца. На Руси лунницы были распространены в 1012 веках. Украшения в виде лунниц сохраняются в составе национального костюма у некоторых народов Индии ФИБУЛА (лат. fibula, скоба) металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением. Фибулы разнообразных форм были распространены с бронзового века до раннего Средневековья.

Источник: www.myshared.ru

Ювелирные украшения на Руси в 12-17 веках

Русь всегда славилась талантливыми мастерами в ювелирном деле. Подтверждение таланта древних мастеров находят в различных поделках, которые археологи обнаруживают при раскопках славянских захоронений. Знаменитые музеи России составляют богатые коллекции драгоценных изделий из разных мест. Как показывают находки археологов, русские мастера изготавливали сложные по технике обработки изделия из драгоценных металлов, умели сочетать их с драгоценными камнями и разными видами обработки.

Русские ювелиры развивали свое искусство независимо от влияния мастеров других стран, так как находились вдали от них. В связи с этим русское ювелирное дело всегда отличалось национальным своеобразием и было неразрывным с народными традициями. Находки, относящиеся к более древним временам, в точности повторяют форму различных изделий из дерева. То же относится и к орнаментам.

Изделия из драгоценных металлов на археологических находках, как правило, украшены орнаментами и рисунками, которые в прежние времена наносились на деревянные изделия. Обычно это были растительные орнаменты или же чешуйки – особый узор, которым в старину покрывали купола церквей.

Пришло время нашествия татаро-монголов, и многие русские мастера были убиты или уведены в плен, а их мастерские были разрушены. Впоследствии, начиная с середины XVвека, русский царь Иван просил послов, которые отправлялись с торговыми миссиями в страны Европы, подряжать там для работы на Руси искусных мастеров. Однако царь приглашал внаем не всех мастеров, а только самых умелых и искусных, чье мастерство не останавливалось на одном только узком промысле. Приезжали для работы у русского царя мастера, которые умели делать сосуды и кубки, чеканить и расписывать их. Так же охотно ехали на Русь иностранные купцы, которым царь разрешил свободно торговать различными ювелирными украшениями.

И мастеров, и купцов, приезжавших из-за границы в Россию, прельщали сказочные богатства царского двора. Так во время правления Ивана III приехало множество заморских мастеров, которые могли делать как посуду и домашнюю утварь, так и воинские доспехи для князей. Изготовленные мастерами-ювелирами изделия шли также на подарки важным гостям, с удовольствием посещавшим Русского царя.

Имена этих мастеров история не сохранила, об их мастерстве можно судить только по находкам, найденным на раскопках. Разнообразные ювелирные изделия, выполненные в разной технике, постоянно пополняли царскую сокровищницу. Однако видеть эти роскошные изделия в те времена могли не многие, так как не принято было выставлять богатства напоказ. Поэтому ювелирные украшения и богато расшитые костюмы бережно передавались следующему поколению, не подвергаясь изменениям и переделкам. Моды как таковой в те времена на Руси еще не существовало, заграничные гости бывали на Руси очень редко, поэтому знатные люди носили ту же одежду, что и их предки.

В те времена на территории Руси не было еще приисков по добыче драгоценных металлов и камней, поэтому их везли из Византии, Китая и Индии. Тем более удивительным является то, что в раскопках находят большое количество самых разнообразных украшений, владельцами которых были не только самые богатые люди. Все цари на Руси хранили свои драгоценности и постоянно пополняли сундуки. Иван Грозный преподнес своей второй жене очень богатый свадебный подарок – золотое блюдо весом 3 килограмма, на блюде лежала богато украшенная кика – традиционный головной убор замужней женщины на Руси. Кика была расшита драгоценными камнями и жемчугом.

Русь средних веков славилась богатыми серебряными изделиями. Своего серебра на Руси тогда не было, поэтому серебряных дел мастера использовали монеты, привезенные из стран Востока и Западной Европы. В переработку шли старые изделия и даже ткани, в которых была проткана серебряная нить. Заграничные ювелиры брали к себе в качестве учеников только своих земляков, однако нередко становилась подмастерьями и русская молодежь. Русские мастера так хорошо освоили производство ювелирных изделий, что в XVIIвеке английских мастеров царь отправил на родину.

Источник: www.jevel.ru

Спасение Романовых: иллюзия или упущенные возможности?

Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. За долгие века оно было забыто. Однако усилиями отечественных археологов в XIX-XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. Из-под земли были добыты сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X — начала XIII в. Выставленные в витринах музеев, они способны зачаровать современную модницу и вызвать глубокое, искреннее восхищение художника.

В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Суровые воины и ловкие торговцы из Скандинавии принесли в русские земли тонкое языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока — красочный и замысловатый орнамент, столь любимый в странах ислама.

Наконец, христианство, принятое от могущественной Византийской империи, раскинувшейся на берегах Средиземного и Чёрного морей, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия была в те времена светочем цивилизации в варварской Европе и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческой фантазии древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.

Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства. Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV в. началось его медленное возрождение.

В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. В моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты и, конечно же, бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: невиданными волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской державы, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей.

Женщины племени северян, например, носили изящную разновидность колец, похожих на завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей.

Горожанки XI-XIII в. больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы.

В 1876 г. близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII в. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси.

Наряду с зернью использовалась и скань: тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 г. на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI-XII вв., в том числе пара золотых колтов.

Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад.

Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка.

Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дороги, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями дорогого княжеского убора.

Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. Чернь представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, чернь создавала фон для выпуклого изображения.

Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII в. хранится в Государственном историческом музее. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и фантастических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и гораздо ближе к язычеству. Это и не удивительно.

Ювелиры применяли эмаль или чернь как для изображения Христа, Богородицы, святых, так и для грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.

Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем.

Не менее часто археологи находят языческие амулеты — предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся «бубенчики», выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.

«ГРИВНА ВЛАДИМИРА МОНОМАХА»

Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства получили огромную известность. О них пишут статьи и книги, помещают их фотографии в альбомы, посвящённые культуре домонгольской Руси. Более всего знаменита «Черниговская гривна», или «гривна Владимира Мономаха».

Это чеканный золотой медальон XI в., так называемый змеевик, на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне — архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней.

Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: «Господи, помоги рабу своему Василию». Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; в домонгольское время украшения подобного рода не были редкостью. «Черниговская гривна» выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется размеру княжеской дани со среднего города.

Медальон нашли в 1821 г. недалеко от города Чернигова, в древности столицы княжества. Надпись, указывающая на личность владельца — Василий, — подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053-1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове.

Он оставил «Поучение» детям, написанное в форме мемуаров. В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.

ИМЕНА НА МЕТАЛЛЕ

Абсолютное большинство памятников ювелирного искусства Древней Руси анонимны. Археологи, находя остатки мастерских, принадлежавших древнерусским умельцам золотого и серебряного дела, извлекали из-под земли все необходимые для ювелирного ремесла принадлежности. Однако история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших «Черниговскую гривну» или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности «проговаривались» о своих творцах. Так, кратеры — драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII в., — несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.

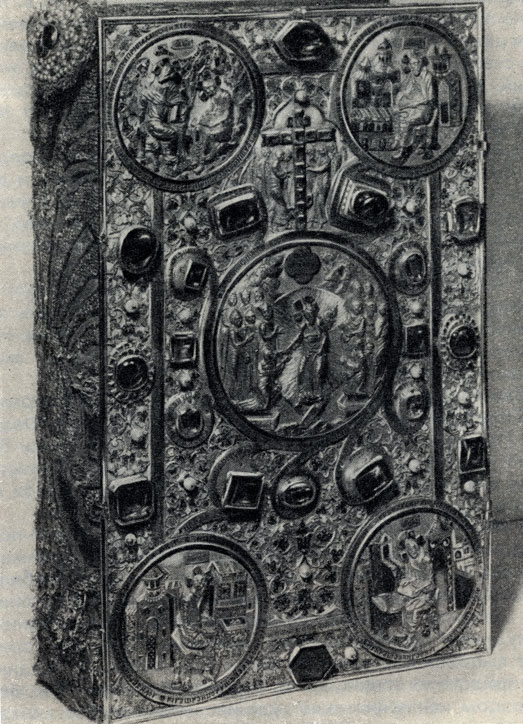

Знаменитая полоцкая просветительница XII в. княжна-игуменья Ефросиния в 1161 г. заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями. Уже к 20-м гг.

XX в. почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков и среди них были гранаты. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых. Имя каждого святого прочеканено рядом с изображением.

Внутри креста хранились христианские реликвии: кровь Иисуса Христа, частички мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь Святого Дмитрия. Святыня была обложена серебряными с позолотой пластинками, а края лицевой стороны обрамлены ниткой жемчуга. В глазах верующих реликвии в большей степени делали крест драгоценностью, чем золото и серебро, использованные ювелиром.

Судьба креста Святой Ефросинии Полоцкой, который поочерёдно побывал в руках православных, католиков, униатов, в казне московских государей и тайнике французов, занявших Полоцк в 1812 г., печальна. Он был утрачен во время войны 1941-1945 гг., его искали журналисты, писатели, учёные, политические деятели и даже Интерпол (Международная организация по борьбе с преступностью). История этих поисков так же драматична и безрезультатна, как, например, эпопея, связанная со знаменитой Янтарной комнатой (стены и вся обстановка которой были отделаны янтарём), похищенной нацистами в годы той же войны и с тех пор безуспешно разыскиваемой учёными.

Описания и рисунки, сделанные до пропажи креста Святой Ефросинии, сохранили текст надписи, которую оставил на поверхности креста его создатель, полоцкий мастер Лазарь Богша (Богуслав). Крест Святой Ефросинии — одна из главных духовных святынь Белоруссии и признанный шедевр средневекового ювелирного искусства.

* * *

Ныне височные кольца, колты и многие другие произведения средневекового русского ювелирного искусства собраны в музеях. Особенно богатые коллекции принадлежат Государственному историческому музею, Оружейной палате Московского Кремля и Патриаршей ризнице.

Источник: ricolor.org