Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. За долгие века оно было забыто. Однако усилиями отечественных археологов в XIX—XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь.

Из-под земли были добыты сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X — начала XIII в. Выставленные в витринах музеев, они способны зачаровать современную модницу и вызвать глубокое, искреннее восхищение художника. В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур.

В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Суровые воины и ловкие торговцы из Скандинавии принесли в русские земли топкое языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока — красочный и замысловатый орнамент, столь любимый в странах ислама.

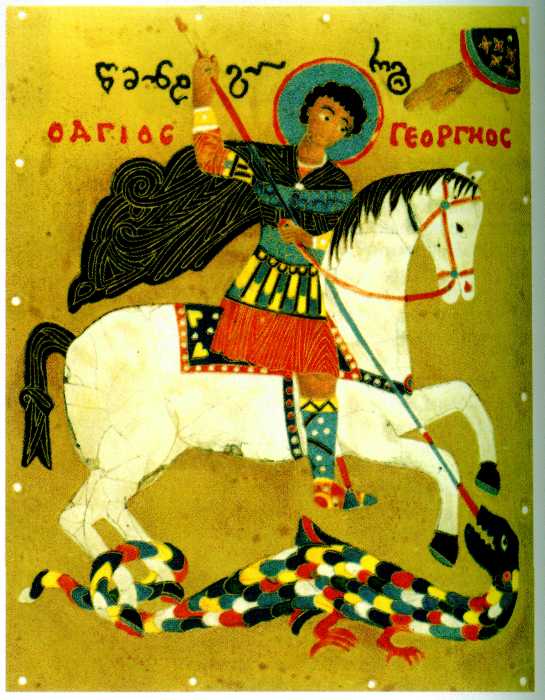

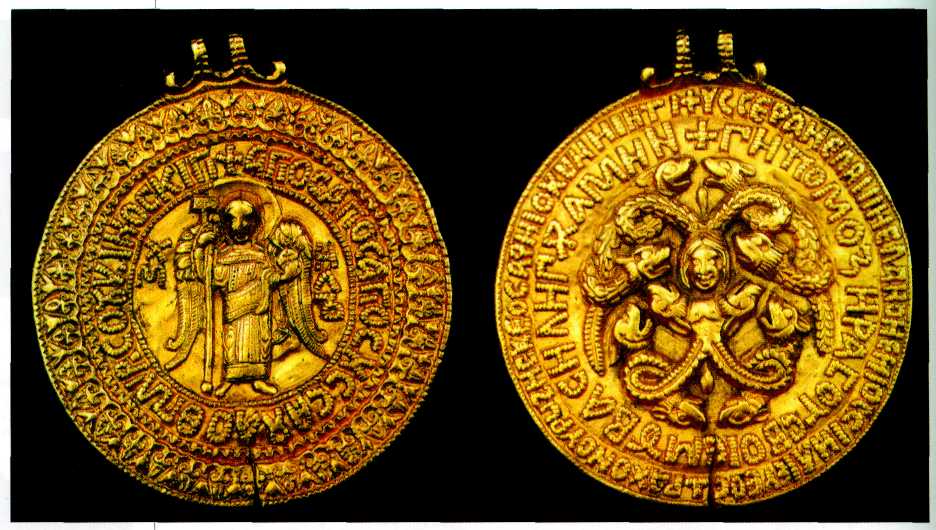

Наконец, христианство, принятое от могущественной Византийской империи, раскинувшейся на берегах Средиземного и Чёрного морей, связало Русь с высокой художественной культурой этого  Святой Георгий. Византийская эмаль. X—XII вв.

Святой Георгий. Византийская эмаль. X—XII вв.

Ювелирные изделия древних славян! Как делали свои украшения вятичи?

Финифтяные изображения князей Бориса и Глеба на окладе Мстиславова Евангелия (XII в.) и на древних бармах, найденных близ Старой Рязани (XII—XIII в.). 394 государства.

Финифтяные изображения князей Бориса и Глеба на окладе Мстиславова Евангелия (XII в.) и на древних бармах, найденных близ Старой Рязани (XII—XIII в.). 394 государства.

Византия была в те времена светочем цивилизации в варварской Европе и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции.

Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческой фантазии древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров. Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства.

Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось практически в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV в. началось его медленное возрождение.

ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕХНИКИ В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. В моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты и, конечно же, бусы.

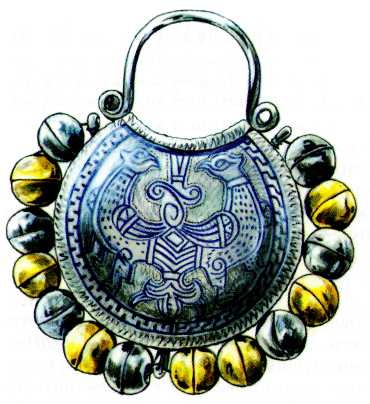

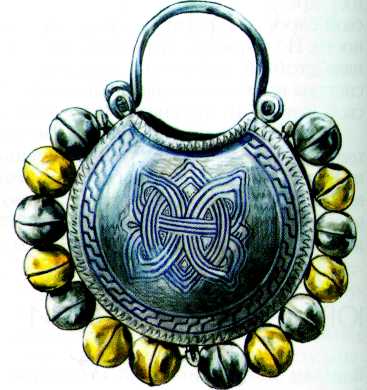

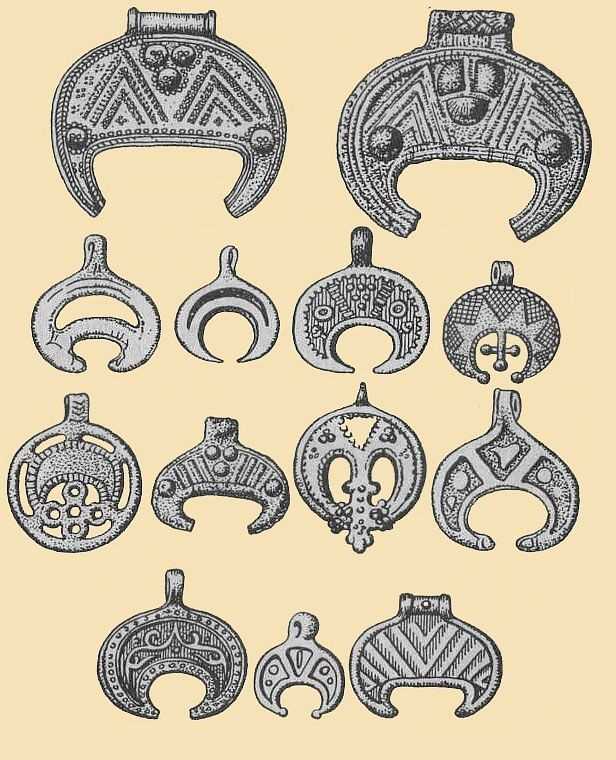

Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: невиданными волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

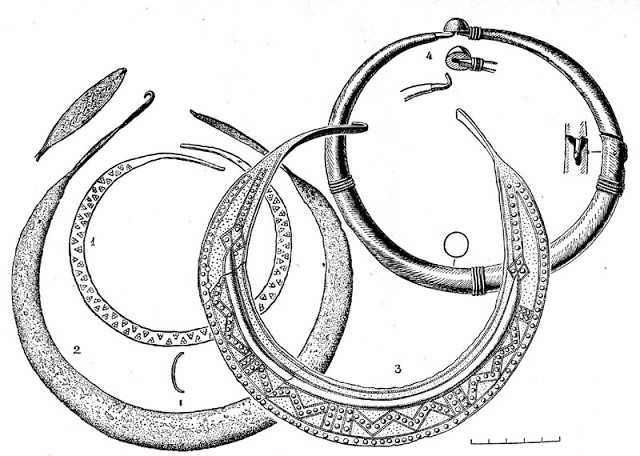

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской державы, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей.

Женщины племени северян, например, носили изящную разновидность колец, напоминающую завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей.

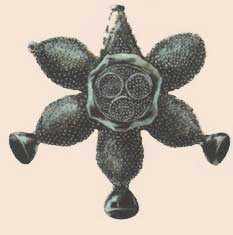

Горожанки XI—XIII вв. больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески,  Звёздчатый колт из Тереховского клада. Лицевая сторона.

Звёздчатый колт из Тереховского клада. Лицевая сторона.  Звёздчатый колт из Тереховского клада. Оборотная сторона.

Звёздчатый колт из Тереховского клада. Оборотная сторона.

395  Колт из Тереховского клада. Лицевая сторона.

Колт из Тереховского клада. Лицевая сторона.  Колт из Тереховского клада. Оборотная сторона.

Колт из Тереховского клада. Оборотная сторона.  Колт из Михайловского клада.

Колт из Михайловского клада.

Лицевая сторона.  Колт из Михайловского клада. Оборотная сторона. которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы.

Колт из Михайловского клада. Оборотная сторона. которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы.

В 1876 г. близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII в. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси.

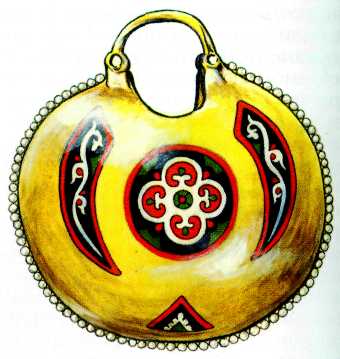

Наряду с зернью использовалась и скань: тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 г. на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI—XII вв., в том числе пара золотых колтов.

Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад.

Михайловские колты выполнены в 396 виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка.

Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дорогие, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями богатого княжеского убора.

Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. Чернь представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, чернь создавала фон для выпуклого изображения.

Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII в. хранится в Государственном Историческом музее в Москве. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и фантастических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и ближе к язычеству. Это и не удивительно.

Ювелиры применяли эмаль или чернь для изображения как Христа, Богородицы, святых, так и грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств. Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов.

Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем. Не менее часто археологи находят языческие амулеты — предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства.

Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся «бубенчики», выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу. «ГРИВНА ВЛАДИМИРА МОНОМАХА» Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства получили огромную известность.

О них пишут статьи и книги, помещают их фотографии в альбомы, посвящённые культуре домонгольской Руси. Более всего знаменита «Черниговская гривна», или «гривна Владимира Мономаха».

Это чеканный золотой медальон XI в., так называемый змеевик, на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне — архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней.

Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: «Господи, помоги рабу своему Василию». Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы.

Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; в домонгольское время украшения подобного рода не были редкостью. «Черниговская гривна» выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется величине княжеской дани со среднего города.

Медальон нашли в 1821 г. недалеко от города Чернигова, который в древности был столицей княжества.

Браслет с изображением животных. XII в. Государственный Исторический музей, Москва. 397

Браслет с изображением животных. XII в. Государственный Исторический музей, Москва. 397  Гривна Владимира Мономаха. XII в.

Гривна Владимира Мономаха. XII в.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Надпись, указывающая на личность владельца — Василий, — подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053— 1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове.

Он оставил «Поучение» детям, написанное в форме мемуаров. В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.

ИМЕНА НА МЕТАЛЛЕ Абсолютное большинство памятников ювелирного искусства Древней Руси анонимны. Археологи, находя остатки мастерских, принадлежавших древнерусским умельцам золотого и серебряного дела, извлекали из-под земли все необходимые для ювелирного ремесла принадлежности.

Однако история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших «Черниговскую гривну» или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности «проговаривались» о своих творцах. Так, кратеры — драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII в., — несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.

Знаменитая полоцкая просветительница XII в. княжна-игуменья Ефросиния в 1161 г. заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями. Уже к 20-м гг.

XX в. почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков и среди них были гранаты. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых.

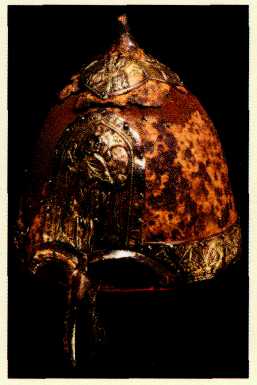

Имя каждого святого 398 ШЛЕМ ЯРОСЛАВА ВСЕВОЛОДОВИЧА В одной из витрин Оружейной палаты Московского Кремля выставлен древний шлем, железо которого проржавело, и лишь серебряные накладки по-прежнему сияют чистым блеском. На накладках, украшающих навершие шлема, прочеканены изображения Иисуса Христа, архангела Михаила и избранных святых.

Работа принадлежит новгородским мастерам и выполнена на высоком художественном уровне. История самого шлема связана с важными политическими событиями. В 1216 г. на реке Липице, у Юрьева Польского, сошлись две русские рати — новгородцев и суздальцев с многочисленными союзниками.

Поле битвы было обильно полито кровью ратников, принадлежавших к городам и княжествам половины Руси. Вожди суздальцев, и среди них князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, были уверены в победе. Незадолго до начала битвы Ярослав Всеволодович и его брат князь Юрий Всеволодович по древнему обычаю обменялись доспехами.

Сокрушительное поражение заставило их искать спасения в бегстве с поля боя. Юрий, не помня себя от страха, снял тяжёлую кольчугу и шлем и спрятал их до лучших времён. Побеждённые остались живы и сохранили княжескую власть, однако отыскать дорогое вооружение им не удалось.

28.02.2016 8.69 Mб 7 юнг.rtf

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net

Ювелирное искусство Древней Руси

Ювелирное искусство Древней Руси — совокупность всех искусно сделанных украшений и предметов, изготовленных древнерусскими мастерами из благородных металлов и драгоценных камней.

- 1 Описание

- 2 Ювелирные техники

- 3 Гривна Владимира Мономаха

- 4 Имена на металле

- 5 Шлем Ярослава Всеволодовича

- 6 Литература

Описание [ править | править код ]

Святой Георгий. Византийская эмаль. X—XII вв.

Древнерусское ювелирное мастерство времён Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь. За долгие века оно было забыто. Однако, усилиями отечественных археологов в XIX—XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. При раскопках были обнаружены сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X — начала XIII веков.

В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Воины и торговцы из Скандинавии принесли в русские земли языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока — красочный и замысловатый орнамент, выдержанный в исламском стиле.

Православие, принятое от могущественной Византийской империи, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия в те времена была ядром цивилизованного мира, соседствующая с варварской Европой и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с православием Русь долгие столетия сохраняла устойчивые языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческого воображения древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.

Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства Древней Руси. Мастера, владевшие этими секретами, погибли или исчезли во времена Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось практически в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV века началось его медленное возрождение.

Ювелирные техники [ править | править код ]

Финифтяные изображения князей Бориса и Глеба на окладе Мстиславова Евангелия (XII в.).

В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. Наиболее предпочитаемыми украшениями были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, а также бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: мифическими зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Звёздчатый колт из Тереховского клада. Лицевая сторона.

Звёздчатый колт из Тереховского клада. Оборотная сторона.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской Руси, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей.

Женщины племени северян носили изящную разновидность колец, напоминающую завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей.

Горожанки XI—XIII веков больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 году близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII веков.

Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скан-динавии и была широко распространена в Древней Руси.

Наряду с зернью использовалась и скань — тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 году на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI—XII веков, в том числе пара золотых колтов.

Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад.

Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка.

Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дорогие, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями богатого княжеского убора.

Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. «Чернь» представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, «чернь» создавала фон для выпуклого изображения.

Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII века хранится в Государственном Историческом музее в Москве. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и мифических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и ближе к язычеству. Ювелиры применяли эмаль или «чернь» для изображения как Христа, Богородицы, святых, так и грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.

Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем.

Не менее часто археологи находят языческие амулеты — предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся «бубенчики», выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.

Гривна Владимира Мономаха [ править | править код ]

Основная статья: Владимир Мономах

Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства, появившиеся до татаро-монгольского нашествия, получили огромную известность. Более всего знаменита «Черниговская гривна», или «гривна Владимира Мономаха».

Это чеканный золотой медальон XI века, так называемый «змеевик», на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне — архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней.

Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: «Господи, помоги рабу своему Василию». Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; до нашествия татаро-монгол, украшения подобного рода не были редкостью. «Черниговская гривна» выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется величине княжеской дани со среднего города. Медальон нашли в 1821 году недалеко от города Чернигова, который в древности был столицей княжества.

Гривна Владимира Мономаха. XII век. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Надпись, указывающая на личность владельца — Василий, — подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053— 1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове. Он оставил «Поучение» детям, написанное в форме воспоминаний.

В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.

Имена на металле [ править | править код ]

Имена авторов большинства памятников ювелирного искусства Древней Руси неизвестно. Археологи, находя остатки мастерских, принадлежавших древнерусским умельцам золотого и серебряного дела, извлекали из-под земли все необходимые для ювелирного ремесла принадлежности. Однако, история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших «Черниговскую гривну» или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности «проговаривались» о своих творцах. Так, кратеры — драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII века, — несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.

Знаменитая полоцкая просветительница XII века княжна-игуменья Ефросиния в 1161 году заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями.

Уже к 20-м годам XX века почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков и среди них были гранаты. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых. Имя каждого святого прочеканено рядом с изображением.

Внутри креста хранились христианские реликвии: кровь Иисуса Христа, частички мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь Святого Дмитрия. Святыня была обложена серебряными с позолотой пластинками, а края лицевой стороны обрамлены ниткой жемчуга. В глазах верующих реликвии в большей степени делали крест драгоценностью, чем золото и серебро, использованные ювелиром.

Судьба креста Святой Ефросинии Полоцкой, который поочерёдно побывал в руках православных, католиков, униатов, в казне московских государей и тайнике французов, занявших Полоцк в 1812 году, печальна. Он был утрачен во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, его искали журналисты, писатели, учёные, политические деятели и даже Интерпол (Международная организация по борьбе с преступностью). История этих поисков так же драматична и безрезультатна, как, например, эпопея, связанная со знаменитой Янтарной комнатой (стены и вся обстановка, которые были отделаны янтарём), похищенной нацистами в годы Великой Отечественной войны и с тех пор безуспешно разыскиваемой учёными.

Описания и рисунки, сделанные до пропажи креста Святой Ефросинии, сохранили текст надписи, которую оставил на поверхности креста его создатель — полоцкий мастер Лазарь Богша (Богуслав). Крест Святой Ефросинии — одна из главных духовных святынь Белоруссии и признанный шедевр средневекового ювелирного искусства.

Ныне височные кольца, колты и многие другие произведения средневекового русского ювелирного искусства собраны в музеях. Особенно богатые коллекции принадлежат Государственному Историческому музею, Оружейной палате Московского Кремля и Патриаршей ризнице.

Шлем Ярослава Всеволодовича [ править | править код ]

Шлем князя Ярослава Всеволодовича — отца Александра Невского.

Основная статья: Ярослав Всеволодович (князь владимирский)

В одной из витрин Оружейной палаты Московского Кремля выставлен древний шлем, железо которого проржавело, и лишь серебряные накладки по-прежнему сияют чистым блеском. На накладках, украшающих навершие шлема, прочеканены изображения Иисуса Христа, архангела Михаила и избранных святых. Работа принадлежит новгородским мастерам и выполнена на высоком художественном уровне.

История самого шлема связана с важными политическими событиями. В 1216 году на реке Липице, у Юрьева Польского, сошлись две русские рати — новгородцев и суздальцев с многочисленными союзниками. Поле битвы было обильно полито кровью ратников, принадлежавших к городам и княжест¬вам половины Руси.

Вожди суздальцев, и среди них князь Ярослав Всеволодович — отец Александра Невского, были уверены в победе. Незадолго до начала битвы Ярослав Всеволодович и его брат князь Юрий Всеволодович по древнему обычаю обменялись доспехами. Сокрушительное поражение заставило их искать спасения в бегстве с поля боя. Юрий, не помня себя от страха, снял тяжёлую кольчугу и шлем и спрятал их до лучших времён. Побеждённые остались живы и сохранили княжескую власть, однако отыскать дорогое вооружение им не удалось.

Литература [ править | править код ]

- Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 /Глав. Э68 ред. М.Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 1997. — 688 с.: ил. ISBN 5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Древнерусское искусство

- Ювелирное дело

Источник: traditio.wiki

Древнерусские украшения: традиции, значения

История

Автор Светлана Федоренкова На чтение 9 мин Просмотров 564 Опубликовано 16.12.2021

Женщины любили себя украшать во все времена. История появления и развития украшений шла рука об руку с историей человечества. Об этом свидетельствуют данные археологии. Первыми в качестве украшений человек начал использовать дары природы: листья, камни, ракушки, перья и цветы. Ими украшали волосы и прически.

По мере развития технологий для изготовления украшений стали использоваться другие материалы. Так зародилось ювелирное дело.

Мифология

Древние люди верили, что тело человека уязвимо для всякого рода зла. Для того чтобы защититься от энергетических ударов требовалось использовать различные украшения из камня, дерева или металла. Конечно, металлы и драгоценные камни как нельзя лучше подходили для этих целей.

В славянской мифологии золото и серебро было сродни солнечному свету и молниям бога Перуна. У древних народов украшения имели особый религиозный смысл. Женский наряд у древних славян включал в себя намного больше украшений, чем мужской.

По данным учёных, славяне, жившие в лесостепной зоне Восточной Европы, не имели источников получения драгоценных камней и металлов. По этой причине до VIII века у них не появилось своих особых металлических или каменных изделий. Как правило, они пользовались теми украшениями, что бытовали тогда по всей Европе.

Однако славяне не просто копировали образцы, позаимствованные у соседей, но привносили и свою славянскую индивидуальность в украшения. Процесс взаимного обогащения культур никогда не стоял на месте, и вот уже иноземные мастера копировали славянскую «моду».

В эпоху Древней Руси на всей её территории бытовали несколько основных типов женских украшения.

Гривны

Гривна – металлический обруч, который носили на шее. Считалось, что он надёжно защищает душу человека и не даёт ей покинуть тело. Само слово «гривна» означало шею.

У некоторых народов гривны носили только мужчины, а некоторых только женщины. В любом случае, во всех культурах гривна служила отличительной чертой высокого положения человека в обществе.

В древнерусских захоронениях гривны находят в женских погребениях. Археологи считают, что гривна у восточных славян являлась «типично женским» украшением.

Славянские и древнерусские мастера умели изготавливать гривны из меди, бронзы, биллона (сплава меди с серебром). Иногда их изготавливали из лёгких оловянно-свинцовых сплавов, а затем покрывали серебром и позолотой.

Гривны бывали различных видов. Они различались способом изготовления и соединения концов. Славяне изготовляли дротовые гривны из так называемого «дрота» — толстого металлического прутка, круглого или треугольного в разрезе. Его перекручивали щипцами, предварительно раскалив на огне. Позже такие гривны стали делать из ромбического, шестиугольного и трапециевидного прута.

Их не перекручивали, а выбивали узор сверху. Такие гривны бытовали на территории Древней Руси в X–XI веках.

Несколько позднее славяне стали изготавливать гривны с заходящими друг за друга концами. Чаще всего их украшали треугольниками с выпуклостями внутри. Такое узор получил у археологов название «волчий зуб». Эти гривны бытовали на Руси в X–XII веках. Их изготавливали племена радимичей, причём делали они это не только на заказ, но и на рынок.

Самыми многочисленными в славянских захоронениях являются витые гривны. Делали их разными способами: «простым» жгутом из 2–3 трубочек или «сложным» из нескольких трубочек. Иногда жгут обвивали вокруг тонкой крученой проволоки.

Височные кольца

Элементы женского головного убора, носившиеся на висках, археологи обычно называют «височными кольцами». Височные кольца прикрепляли к налобному венчику с помощью лент и ремешков, чтобы они красиво обрамляли лицо. Иногда височные кольца вплетали в волосы или вставляли в мочку уха в качестве серьги. Однако чаще всего их носили непосредственно у висков.

Это интересно! У каждого славянского племени существовал свой тип височных колец. По территории распространения того или иного типа, археологи могут определить территорию расселения каждого славянского племени.

Девочки-подростки, не вошедшие в возраст невест, не носили височных колец, или же носили простенькие колечки, согнутые из проволоки. Девушки-невесты и молодые замужние женщины нуждались в особой защите. Именно поэтому их височные кольца многочисленны и нарядны. Пожилые женщины, вышедшие из репродуктивного возраста, отказывались от ношения височных колец и передавали их своим дочерям.

В славянских и древнерусских захоронениях встречаются височные кольца с нанизанными на них бусами. Такие кольца носили не только славянские, но и финноугорские женщины.

Серьги

Древнерусские женщины предпочитали носить крупные круглые серьги, которые не только вставляли в уши, но и привешивали к вискам.

Серьги носили по одному или по двум парам с каждой стороны лица. Кончики колец обычно не завязывались, а скрещивались. Однако серьги в Древней Руси не пользовались популярностью, а появились скорее как подражание иноземной моде.

Браслеты

Браслеты на территории Древней Руси возникли достаточно поздно – в XII веке. Они просуществовали вплоть до XIV века.

Светлана Федоренкова

Закончила обучение в Курском государственном университете по специальности историк. Учусь в магистратуре исторического факультета по направлению «Отечественная история».

Задать вопрос

Само слово «браслет» происходит из французского языка. Оно означает «обруч» или «то, что обхватывает руку». Браслеты украшались жемчугом и камнями, а застежки – эмалью. По археологическим данным браслеты чаще всего носили женщины, но летописи упоминают о браслетах на руках князей и бояр.

Браслеты изготавливали из разных материалов. Обычно использовали следующие материалы:

Стеклянные браслеты, так полюбившиеся горожанкам, не пользовались популярностью у жительниц сельской местности. Селянки предпочитали носить металлические браслеты как более прочные. Поначалу стеклянные браслеты завозили на территорию Древней Руси из Византии, а начиная с XII века, их изготавливали в киевских мастерских.

На браслетах очень часто изображали символы воды. Это было связано с обычаем надевать браслеты во время русалий – торжеств по поводу «доброй» воды.

Колты

Ещё один вид популярного женского украшения в Древней Руси – колты. Их прикрепляли к головному убору в ряд, на сложенной вдвое ленты. Обычно они состояли из двух выпуклых пластинок, которые скреплялись сверху при помощи дужки. В XI–XII веках распространение получили золотые колты с разноцветной эмалью.

Чаще всего на колты изображались птицы Сирины или древо жизни. Это было связанос символикой свадебного обряда: птицы олицетворяли пару влюбленных, а дерево – новую жизнь. Позднее на колтах стали появляться изображения христианских святых.

В целом колты представляли собой отличительный признак древнерусской городской культуры.

Бусы

Само слово «бусы» вошло в обиход в XVIII веке, а до этого времени их именовали «ожерелье», то есть «то, что носят вокруг горла». Бусы носили ещё северные славянские племена, а вот у южных они не были так распространенны. Позднее, в древнерусское время, их носили сельские жительницы.

Бусы, которые сегодня находят археологи в древнерусских захоронениях, изготовлены из самых разных материалов:

- камень;

- металл;

- стекло;

- кости;

- раковины.

Стеклянные бусы начинают изготавливать в Древнем Египте еще в II – Iтысячелетии до нашей эры. Центром их производства являлся город Александрия. Бусы варили в мастерских из стеклянных трубочек, которые разрезали на мелкие кусочки, и таким образом, получался мелкий бисер. Цвет стекла был самым разнообразным: жёлтый, зелёный, красный, синий. Позднее эту технология варки стеклянных бус позаимствовали другие государства, а традиция изготовления бус из стекла распространилась далеко за пределами Ближнего Востока.

Бусы, изготовленные из сердолика, хрусталя, раковин каури, привозили на территорию Древней Руси из стран арабского Востока и Индии. Янтарные бусы везли с берегов Балтийского моря, а стеклянные – из стран Ближнего Востока и Византии.

Перстни и кольца

Кольца и перстни появляются в славянских могилах уже с IX века, однако широко распространение они получили после принятия христианства.

Это интересно! Перстни представляли собой не только женский аксессуар. Зачастую их носили и мужчины. В Древней Руси перстни представляли собой скорее мужское украшение, нежели женское. Археологи достаточно часто обнаруживают их именно в мужских захоронениях.

Славянские кольца и перстни не имеют чётко выраженной племенной принадлежности. В Древней Руси XII–XIII веков их производство становится массовым.

Подвески

Подвески – украшение, которые носили на шее, как правило, подвешивая на цепочку или шнур. Для изготовления таких украшений применялись медь, серебро, биллон. Обычно подвески считались защитными оберегами и выполнялись в форме языческих символов. Археологи насчитываются сейчас 200 типов подвесок, бытовавших на территории Древней Руси. Наиболее популярными были подвески в форме бытовых предметов, животных, а также геометрических форм.

Женщины часто носили подвески в форме Луны, так называемые лунницы. Луна считалась покровительницей незамужних, поэтому их носили молодые девушки и девочки-подростки. Распространение получили и подвески в форме гребней, на которых изображались две звериных головы. В орнаментации подвесок использовались солярные символы, а также символы воды.

Все эти типы подвесок просуществовали вплоть до конца XIII века. Несколько дольше на Руси бытовали подвески-бубенцы, которые носили вместе с другими украшениями. Считалось, что звон бубенцов отгоняет злых духов.

Таким образом, на территории Древней Руси бытовали разнообразные украшения, дошедшие до наших дней. Большинство из них появляются уже у славянских племён и позднее заимствуются древнерусской ювелирной традицией. Каждое украшение имело свой особый религиозный смысл, и было призвано защитить владельца от влияния тёмных сил.

Светлана Федоренкова

В 2012 году я закончила МБОУ «Среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов № 3, поступила в этом же году в вуз.

В 2016 году я закончила обучение в Курском государственном университете по специальности историк.

Сейчас учусь в магистратуре исторического факультета по направлению «Отечественная история».

Моя работа «Сердоликовые бусы как индикатор направлений торговых связей Курской волости-княжения в конце X — 1-ой половине XIII вв.» была опубликована в 2016 году в журнале «Filo Ariadne» № 1.

Статья «Ожерелья как дополнительный источник для изучения торговых контактов Курской волости-княжения в конце X — 1-ой половине XIII вв.» была опубликована в том же году и в том же журнале, № 2.

Источник: poiskgid.ru