Изобилует русская изба узорами и орнаментами. Красиво, нарядно, порою витиевато, но не только. Орнамент не украшает, но подобно оберегу защищает внутреннее жилое пространство от внешнего мира, стихийного, неупорядоченного, противостоящего дому, очагу, гармонии.

Что изба? Простой, грубоватый, шероховатый деревянный сруб, а сплошь изукрашен наличниками и ставнями, обрамляющими оконные проемы, увенчан «конем», «причелинами», «полотенцем» на крыше. Присмотришься: на наличниках — круги, линии, на ставнях – вновь круги, ромбы, квадраты, линии, зигзаги, на причелинах и полотенце – все та же геометрия, форма, орнамент, оберег. Что же символизируют эти незамысловатые, ясные очертания?

От любопытного зрителя, обратившего свой взор к фасаду русской избы, не ускользнет обилие солярных знаков, вырубленных или выпиленных в виде круга, круга с крестом внутри, полукруга с расходящимися в разные стороны линиями – солнечными лучами, в виде пышной, узорчатой розетки а-ля барокко. Солнце освещает землю, каждый ее уголок, согревает теплыми лучами. Солнце дарит свет, противостоит тьме, а значит и всему, что порождает тьма: страхи, беды, неведение. Изображенное на «кистях», т.е. концах причелин – наклонных досок, прикрывающих со стороны фасада кровлю крыши, а так же изображенное на «полотенце» — доске, скрывающей стык причелин, солнце оберегает избу, ее домочадцев от нечистого, враждебного, темного.

Интерьер избы

Вырезанный внизу левой причелины, левой по отношению к смотрящему на фасад дома, солярный знак демонстрирует восход, а на правой причелине – закат. Восходящее, как и заходящее, солнце чаще всего изображено ниже земли — прямоугольника — ведь солнце только должно взойти или, наоборот, уже село. Иногда над землей помещена половина солнечного знака в виде дуги, обращенной кверху с тремя лучами – солнце восходит или садится. Нередко солнце уже показано взошедшим, соответственно находящимся над землей, изображенной перекрещенным квадратом, символом плодородия.

На концах причелин можно увидеть и «бегущее» солнце: внутри круга вырезано несколько дугообразных линий, расположенных радиально, что непременно создает ощущение катящегося колеса с изогнутыми объемными спицами – ведь именно на восходе и закате столь ощутимо движение небесного светила относительно горизонта.

Полуденное солнце возвышается на «полотенце», верхней части фасада, под самым «конем», «охлупнем», возглавившим двускатную крышу. Изображая полдень, народные мастера-умельцы вырезали два солнца, обычно одинакового размера с шестью лучами или одно солнце было «бегущим», подобно утреннему и вечернему. Нередко над солнцем или внутри круга-солнца можно увидеть и изображение православного креста, что наделяет солнце столь же священной, апотропеической силой, которой обладает крест, силой, способной изгонять бесовское, недоброе.

Солнечной символике всегда сопутствует изображение земли или поля. Солнце всегда представлено относительно земли, что отвечает геоцентрическим представлениям наших прадедов. Ромб, прочерченный вдоль и поперек, квадрат, поставленный на угол и разделенный на четыре части, прямоугольник – все это символическое, условное обозначение вспаханной земли, засеянного поля. Все это — простые и неброские геометрические фигуры, которыми пестрят и причелины, и наличники, и ставни, и ворота – нехитрое, но самобытное убранство русской избы.

Убранство русской избы

Орнаменты, символизирующие землю, как правило, не используются в полуденной срединной композиции. Но бывают и исключения. Если земля изображена на полотенце, то обязательно сопряжена с солнцем: либо солнечный шар освещает подступающую к нему сверху и снизу землю, либо небольшой символ земли оказывается между двумя «бегущими» кругами и становится всесторонне озарен солнечными лучами.

Невообразим в орнаменте символ солнца без изображения земли, согретой небесным светилом. Немыслим солярный знак и без небосвода. Так верхняя часть двускатного фронтона дома предстает перед нами небосводом, по которому солнце совершает свой дневной путь, начиная на востоке (левая причелина), достигая зенита (полотенце, увенчавшее причелины), заканчивая на западе (правая причелина).

Сознание носителя традиционной культуры предполагало не только наличие солнца и совершаемого им пути по небу, но и само небо, как вместилище воды. «Хляби небесные», извергающие по мнению наших предков дождь, грозы, молнии, — нечто иное, отличное от небосвода, вместилища светил: солнца и звезд. Волнистые, прямые и пересекающиеся линии, узорчатые орнаменты из городков, сливающиеся в волны, подобно струям дождя разливаются по причелинам, плывут в два-три ряда, перемежаемые маленькими кружками — каплями дождя, ниспадают на землю, орошая ее, оплодотворяя. И где земля, там урожай. Где урожай, там человек. Где человек, там и дом, изба — микрокосм в макрокосме, точная копия оригинала, защищенная и освещаемая солнцем, увлажненная дождями, изобилующая урожаями.

Источник: cyrillitsa.ru

Резные украшения русских изб: какой бывает резьба?

Нарядные кружевные полотенца на стыке причелин, голова коня, птицы или рога оленя на заднем коньке крыши. Рассматривая эти элементы на крышах и фасадах деревянных домов в архитектурных заповедниках и любуясь ими в декоре современных домов, мы часто завидуем умению мастеров и задаёмся вопросом — а как же это сделано?

Традиция эта очень давняя, и наши предки украшали резьбой свои деревянные жилища ещё задолго до крещения Руси. Сначала эти попытки были очень примитивными – просто зарубки на дверных и оконных косяках. Они служили оберегами и охраняли, таким образом, дом от злых духов и всяческих невзгод.

Одна к одной, и зарубки – кресты, звёздочки, треугольники из простеньких узоров превращались во всё более сложные фигуры. На фасаде и в интерьере избы они располагались согласно определённым законам. Но постепенно смысл символов утратился, и большинство из них превратились в простой декор.

Вся домовая резьба по технике выполнения и характеру условно делится на такие подвиды:

Объёмная (или скульптурная)

Объект изображён объёмный. Такой резьбой украшали торцы шпонок-сорок, торцы кокор и опорных столбов крыльца избы или деревянного дома.

Рельефная (глухая)

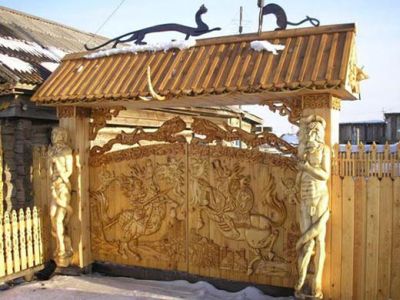

Её ещё называли корабельной. Узоры, выполненные в такой технике, имеют высокий рельеф и глухой сплошной фон. Это могут быть различные орнаменты, как правильные геометрические, так и растительные. Таким способом можно вырезать животных и сказочных персонажей. Глухая рельефная резьба украшала двери и ставни, часто встречалась и на наличниках.

Прорезная (или пропильная)

Самый распространённый вид резьбы. Рисунок выпиливается пилой или лобзиком. Она намного дешевле глухой резьбы, но, несмотря на это, элементы декора, выполненные в этой технике более интересны в плане игры света и теней.

Многослойная прорезная

Эта резьба имитирует глухую резьбу. Доски с прорезным узором (узоры могут быть совершенно различного рисунка) накладываются друг на друга. Таких досок в конструктивном элементе может быть две, три или четыре.

Накладная

Представляет собой элементы рисунка, выполненные в технике прорезной резьбы и закреплённые на клей или гвозди на резную или сплошную доску. Это тоже имитация глухой резьбы, но изготовить её можно намного быстрее и легче, а изображение при такой технике получается намного чётче.

При наличии такого количества наработанных техник в каждом российском регионе часто предпочтение отдавалось какому-нибудь одному виду. В разных местах вырабатывались и собственные, отличные от других орнаменты. Но при этом нечасто можно было увидеть дом, во внешнем наряде которого использовался бы только один-единственный резной узор. Сюжеты оформления декоративных элементов дома гармонировали друг с другом, даже переплетались между собой, а несквозная резьба при этом соседствовала с прорезной.

Украшения для избы делали и мастера, и сами хозяева. Занимались они этим обычно начиная с поздней осени и всю зиму, в свободные месяцы от забот об урожае. Отсюда и пошло известное выражение «точить балясы» (или балясины). Оно и в наше время означает занятие, которым можно заниматься, когда делать совсем уж нечего.

Сегодня традиции художественной резьбы по дереву во многом утрачены и их приходится создавать заново, по крупицам собирая опыт старых мастеров. Современные мастера осваивают (чаще всего) какую-нибудь одну технику и совершенствуются в ней. Мастеров «на все руки», которые владеют сразу двумя-тремя видами резьбы немного. Но прогресс коснулся и этой сферы.

Рынок предлагает резные изделия из доски, изготовленные с помощью компьютерных программ. Этим занимаются небольшие фирмы.

Отделка дома из дерева — только натуральными материалами!

Сборный деревянный дом – экологичность и долговечность!

Источник: www.kaz-stroyka.ru

Крестьянская изба и ее резные украшения

В.И. Смирнов, председатель Костромского научного общества по изучению местного края в 1920-е годы.

. В глухом лесном Макарьевском уезде Костромской губернии еще очень обычны стройки, не видоизмененные под влиянием чужих, из города занесенных мотивов. Но и здесь, особенно в крупных, торговых селах, как, напр., Ковернино, местные особенности и своеобразность форм деревянного народного искусства в области наружного и внутреннего устройства и убранства избы все быстрее и быстрее начинают вытесняться новыми городскими образцами.

Стройка, вообще, здесь хорошая ввиду обилия лесного материала. Дома обыкновенно одноэтажные, рубленные в угол, редко в лапу (т.е. без наружных углов), в три-четыре небольших окна по лицу. Старые дома отличаются от позднейших построек прекрасным качеством материала и отчасти устройством.

Размер их больше нынешних домов, они иногда имеют одно или два волоковых или, как здесь еще называют, “слуховых” маленьких оконца, рамы не двухстворчатые, а задвижные. Часто стречаются так называемые “пятистенные избы”, т.е. избы, разделенные капитальной стеной.

Обычно у крестьянина две избы: летняя и зимняя — которые по устройству ничем не отличаются одна от другой, разве в том, что зимняя часто размерами меньше, чем летняя. Зимняя ставится окнами на улицу, летняя — на зады, или же обе рядом, в одну линию. Избы крыты большею частью тесом “по скале” (т.е. по бересту) или по лубу, реже — дранкой или соломой и очень редко — железом. В дом ведет крыльцо, крытое навесом, рядом — ворота во двор, а еще далее в некоторых местах (напр., в Пограничной, в Кусской и друг. волостях) въезд на “середник”, т.е. верхнюю часть двора, где находится корм для скота. Перед домом почти всегда завалинка, на которой крестьяне любят присесть и потолковать в праздники.

Внутри изба делится неглухой перегородкой или переборкой на две неравные части, меньшая из которых, где стряпают, называется “упечи” (с. Ильинское-Заборское) или “середа” (с. Тимошино). У крестьян более или менее зажиточных обширные избы разгораживаются переборками на три комнаты, соответствующие прихожей, залу или столовой и кухне.

В переднем углу избы — “божница” в виде шкафа, называющаяся здесь еще “часовней” (с. Валы) или “тябло” (с. Лежнево, Кусской вол.). В заднем углу, направо или налево от входа, — большая русская печь с “приступами”, с лесенкой. Встречаются еще в старинных домах топки “по-черному”, т.е. без труб.

Каждый раз, когда топят такие печи, отворяют двери настежь, хотя бы на дворе было 30 градусов мороза. Зимой ставят обычно на лавке для тепла еще маленькую кирпичную или железную печь — “притопок” с железными рукавами. Эти печки при топке накаливаются докрасна и нередко причиняют ожоги маленьким детям.

С боку русской печи — “голобец”, невысокая в длину печи деревянная пристройка, на которой спят и в которую ставят молоко и другие домашние припасы. Небольшая дверка в голобце ведет в подполье, иначе “под” (с. Лежнево), где зимой хранятся картофель и прочие овощи. В избе над входом наравне с печью устраиваются полати, занимающие половину избы.

На них спят зимою, летом лежит лишняя одежа. От полатей вдоль избы до противоположной стены лежит обтесанное бревно, “брус”. Сюда ставятся плошки, горшки, вешается одежа, привешивается детская люлька-зыбка на длинном шесте, “очеп” и т.д. Иногда последняя привешивается на пружине к “матице” — балке, на которой лежат концы досок потолка (другие концы кладутся в пазы бревен верхнего венца стены, называемых “череповыми деревьями”).

Вдоль стен в избе — лавки или скамьи, плотно приделанные к стенам и полу; вверху параллельно им — полки, называемые “полавошниками”. Сюда кладут шапки, кушаки и проч. мелочь.

Близ печи, где стряпают, — “залавок”, узкий длинный шкафчик, называющийся еще “посудником” (Дорофеевская вол.) Внутреннее убранство избы, вообще, просто и незатейливо: под божницей с лампадой — стол, над ним — висячая лампа, шкаф, лавки и скамьи, редко табуретки, и только в летней избе — стулья и диван, зеркальце — вот и вся обстановка. По стенам, неокрашенным и неоклеенным, — лубочные картинки, бумажки от конфет, обертки от чая и табаку, этикетки с коробочек и т.д. — составляют роскошь украшения деревенской избы. В праздники местами украшением избы служат “ручники” (полотенца); в таких случаях вывешивают все, какие найдутся, — получше и похуже: вешают их по стенам и на перегородке.

За избой — сени, иначе “мост” или “помост” (коридор). Здесь лежит и висит сбруя, стоят кадки с водой и проч. К сеням прирубают так называемый “сенник” (с. Скоробогатово), имеющий еще несколько названий: “сельник” (село Ильинско-Заборское), “причинье” (с. Тимошино), “прируб”, “светелка”, “горенка” (с. Лежнево, Кусской вол.), “горница”, “крылец” (с.

Семеновское, Сем. вол.), “клет” (Ловыгинская вол.). Это холодная комната с одним окном, изображающая из себя чулан, в котором спят летом, в то же время это кладовая для провизии, лишней посуды и одежи. В зимнее время иногда сюда ставят скотину.

Чердак называется “потолоком”; “на потолоке” — значит, на чердаке (с. Ил.-Заборское). В других местах он называется “сушила”, “подволока” (Ловыгинская вол.). Здесь иногда устраивается светелка в одно или два окна.

Под одной крышей с домом, рядом или сзади избы, — двор, чаще крытый соломой, чем тесом. Над двором под крышей — сенница” (сеновал) или “середник”. К двору пристраивается “зимница” — это небольшая изба с печью, иначе “омшанник” (с. Семеновское, Ловыгинской вол.), в котором по зимам кормят скотину. Во дворе бывает также и зимняя баня (другая — летняя на берегу реки).

Такова деревенская изба в Макарьевском уезде, простое и неприхотливое жилье крестьянина, вероятно, мало чем изменившееся в течение столетий. Даже названия различных частей носят печать глубокой старины.

В Макарьевском уезде изредка еще можно встретить украшенный резными изображениями лицевой конец в виде конских и львиных голов (напр., в Ил.-Заборской, Тимошинской, Семеновской, Ловыгинской вол.). В некоторых старых стройках на лицевом коньке уцелели приделанные кривулины в виде неоконченной буквы С из криво растущего дерева (с. Лежнево, Кусской вол.). Но гораздо чаще художник применяет свое искусство на резьбе “косиц” или “полотен”, как называются доски, прибитые с лица под навесы крыши, украшает резьбой карниз или красную доску, “лигерь” (правильно “регель”), — доска, параллельная красной под коньком.

Изображают, напр., на карнизе якорь, пишут имя и фамилию владельца, год окраски и т.д. Сохранился обычай, как след былой резьбы, рисовать льва с раскрытой пастью или же танцующие человеческие фигуры. Но прежняя прекрасная резьба быстро исчезает.

Смирнов В.И. Костромская изба и ее резные украшения в Макарьевском уезде Костромской губернии. //Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Вып. III. — Кострома, 1915 г.

Смирнов В. И. Отдельный оттиск из трудов КНО, вып. III-й. – Кострома, 1915 г.

Источник: kostromka.ru