Древний Египет — одно из первых государств древнего мира, возникшее в Африке в долине реки Нил примерно в IV веке до нашей эры. Эта цивилизация таит в себе множество секретов и загадок, многие из которых удалось раскрыть. В наше время, благодаря историческим источникам, мы имеем вполне обширное представление об одежде и моде древних египтян.

Основным признаком в истории одежды в период древних культур является её неизменяемость, постоянство и однообразие. Жители Древнего Египта одевались исходя из своего положения в обществе. Чем значительнее было положение египтянина в обществе, тем ярче и удивительнее была его одежда. Я считаю, что одежда, которую египтяне носили в древнем мире практически не отличается от одежды, которую носят жители Египта в современности.

Цель:

— Узнать, какая была мода у древних египтян

Задачи:

— Изучить особенности одежды древних египтян

— Рассмотреть стиль одежды древних египтян

— Создать несколько рисунков на тему: одежда древних египтян

Как делали МУМИЮ в Древнем Египте? Описание процесса полностью!

— Выступить с презентацией на экзамене

Одежда древних египтян

Одежда является неотъемлемой частью быта и культуры любого народа, а так же предметом пристального изучения. Дошедшие до нас памятники искусства Древнего Египта дают ясное представление о том, как одевались представители различных сословий. Мужская и женская одежда Древнего Египта способна многое рассказать о вкусе и предпочтениях древних египтян, об образе их жизни.

Одежда Древнего Египта отличается изяществом. Для неё характерны практичность и геометрические формы. Древнеегипетский костюм, как мужской, так и женский, развивался очень медленно и постепенно.

Материалом для одежды древних египтян служили в основном льняные и хлопковые ткани, а также кожа. Для изготовления одежд египтяне также использовали шкуры диких животных. Особой значимостью пользовалась шкура леопарда. Прежде всего эту шкуру, носили жрецы и фараоны.

Самым популярным цветом одежды в Древнем Египте был белый, однако, со временем распространение получили узорчатые и разноцветные ткани. Узоры и орнаменты на ткани имели символический смысл. Нередко это были изображения растений, животных и насекомых, в том числе жука-скарабея, служившего оберегом и символом воскрешения.

Красители, которые изобрели только в конце эпохи Древнего царства, стоили дорого. Позднее ткани стали красить в разные цвета. Но за весь период существования египетского царства любимым цветом египтян оставался белый.

Наиболее важной частью текстиля было белье. Лён считался самым лучшим тканым полотном. Расписанный драгоценными камнями он использовался в ежедневном гардеробе представителей царской семьи. Из грубого материала шили одежду для крестьян. В гробницах хоронили состоятельных граждан и фараонов, завернутых в белье самого высокого качества.

Мужская одежда

На ранней стадии развития Египетского царства мужская одежда была простой и представляла собой всего лишь передник из плотной ткани. Он мог иметь овальную или прямоугольную форму. Затем передник стал сочетаться с повязкой из белой драпированной ткани – схенти.

Невероятное ювелирное искусство Древнего Египта

Повязывать её можно было несколькими способами, многочисленные драпировки делали этот скромный наряд вполне изысканным. Знатные мужчины могли позволить себе украсить пояс орнаментом и золотыми нитями, поэтому по поясу часто можно было догадаться о социальном положении человека. Так же, о статусе человека можно было узнать по количеству складок на повязке: чем их больше, тем гражданин богаче. Туловище мужчины было свободно от одежды. Верхняя часть тела украшалась массивным ожерельем, похожим на воротник, называлось оно ускх.

Со временем длина передника и схенти увеличилась, драпировки становились сложнее, а сам схенти закрепляли на талии поясом. Знатные мужчины могли позволить себе украсить пояс орнаментом и золотыми нитями, поэтому по поясу часто можно было догадаться о социальном положении человека.

Женская одежда

Как и мужская, женская одежда Древнего Египта отличалась простотой. Если дать простое определение, то женская одежда – это кусок ткани, обернутый вокруг тела. Поначалу эта одежда представляла из себя прямой облегающий сарафан, который держался на одной или двух лямках и назывался калазирис. Длина его доходила до лодыжек, грудь оставалась открытой.

Нагота, судя по всему, ничуть не смущала египтян. Женщины должны были быть светлокожими, иметь небольшую грудь, широкие бёдра и длинные ноги.

На оставленных египтянами изображениях нередко можно увидеть девушек, чья одежда состояла всего лишь из узкого пояска и украшений. Это характерно для рабынь и простых женщин, которые занимались физическим трудом, а одежда сковывала движения, поэтому нередко обходились и вовсе без нее или же делали длинные разрезы по бокам калазириса.

Позднее одежда разделилась на юбку и жилет. Юбка плотно облегала икры, не позволяя делать большие шаги.

Одежда фараонов

На раннем этапе развития Древнего Египта одежда фараона состояла из набедренной повязки схенти, как и у представителей других сословий. Отличительными знаками были головные уборы – корона или платок, повязанный особым образом, а также золотой обруч, посреди которого возвышалась змея. Такой головной убор назывался урей и был символом царской власти, вместе с накладной золотой бородой и скипетром. Другой вид царского головного убора – клафт – представлял собой платок, закрывавший голову и лоб. Он защищал фараона от палящего солнца, пыли и песка.

Еще одним знаковым аксессуаром фараона служило ожерелье-воротник – ускх. Носили его и представители знати, однако, царский ускх отличался цветом, в нем чередовались широкие голубые и узкие желтые полосы, которые символизировали солнце. Фараон, как известно, считался сыном бога солнца, поэтому был окружен невероятной роскошью. Одежда его отличалась высоким качеством материала и тончайшей выделкой, то есть вышивками и узорами со смыслом.

Одежда фараонов в Древнем Египте состояла из гофрированного схенти с широким поясом, который сзади украшался чем-то вроде хвоста, а спереди – куском материи или пластиной из драгоценного металла в форме трапеции.

Украшения древних египтян

Поскольку одежда Древнего Египта отличалась простотой, её дополняли многочисленными украшениями и аксессуарами. К таковым относились различные пояса и ожерелья.

Любое украшение, которое надевали на себя жители Древнего Египта, имело символическое значение. Круглые шейные бусы – символическое изображение солнечного диска, а потому обильно расшивались золотом, драгоценными камнями и цветными бусами из стекла. Египтяне, как мужчины, так и женщины, носили на руках и ногах браслеты, не пренебрегали и подвесками, кольцами, поясами и диадемами.

В практических целях использовались перчатки и рукавицы. Их использовали всадники и лучники, чтобы защитить руки от травм.

Многочисленные аксессуары составляли гардероб древних египтян, чей быт и история активно изучаются на протяжении уже двух столетий. Результаты исследований, в частности раскопок, можно увидеть во многих знаменитых музеях мира.

Ещё одним украшением являлась борода. Носить её имел право только фараон (в знак своего владения землёй), но его борода была искусственной.

Бороду, как и парик, делали из шерсти или из срезанных волос, перевитых золотыми нитями, и подвязывали к подбородку шнурком. Этой бороде могли придавать разные формы, но самой распространённой была загнутая на конце косичка, похожая на кошачий хвост.

Обувь древних египтян

Что касается обуви, египтянам она была знакома, но они использовали её редко. Даже фараоны и знать долгое время ходили босыми. Обувью в Древнем Египте служили простые сандалии из папируса и пальмовых листьев. Как правило, это была подошва и два ремешка, которые позволяли закрепить обувь на ноге.

Обувь царских особ имела закрученный кверху носок и украшалась золотом, камнями и различными блестящими элементами. В гробницах фараонов были обнаружены золотые сандалии, однако, трудно сказать, использовались ли они в жизни.

На закате египетской цивилизации в употребление вошли кожаные шлёпанцы с закрытым носком. Обувь считалась дорогой и статусной вещью, поэтому, несмотря на то, что носили её с неохотой, её имел каждый состоятельный человек. У знати и фараонов существовали даже специальные слуги, работа которых состояла в том, чтобы носить за своим хозяином его сандалии.

В гробнице Тутанхамона было найдено 93 пары обуви. Были среди них и изготовленные из дерева с изображением врагов на подошве.

Источник: poisk-ru.ru

Ювелирное искусство Египта

Египет славился изобилием золота. Путешественники древности не упускали возможности упомянуть о высоком мастерстве ремесленников-ювелиров фараона. В этой стране золота было не меньше, чем песка на морском берегу и пыли на дорогах.

Золото — «плоть богов». Сверкающий как солнце металл никогда не терял блеска и символизировал своей неизменностью величие богов. Египтяне верили, что он передает людям стойкость и вечную жизнь. Погребальный храм фараона, называвшийся подревнеегипетски «золотым домом» или «золотым залом», хранил всевозможные богатства.

Египетское ювелирное искусство заключалось не только в простом изготовлении украшений для живых: важны были и причины, по которым человек носил подобные изделия. В жизни, как и в смерти, египтянин заботился только о том, чтобы спастись от сил зла, от «дурного глаза», от которого он защищался амулетами и подвесками, изображающими то или иное божество и изготовленными, разумеется, из драгоценного металла.

Где Египет добывал свои сокровища?

Карты, показывающие расположение рудников, хранились в храмах в строжайшем секрете во избежание грабежей. В районе нильских порогов добывали наносное золото; кроме того, в горах на востоке Египта, близ Красного моря, располагались золотые шахты. Перевозка золота осуществлялась под охраной, и невозможно было похитить ни крупинки драгоценного металла.

Египтяне добывали и медь, которая в то время была основным материалом для изготовления различных орудий. Аметисты, часто использовавшиеся для погребальных украшений, а также аквамарины и изумруды, добывались в пустыне. Природное серебро в Египте не встречалось. Все изделия из этого металла, по-видимому, изготавливали из серебра, привезенного с Кипра или из страны хеттов. Поэтому серебро ценилось больше, чем золото.

Сокровища долины Нила

Дорогие украшения с давних времен символизировали власть монарха. Шахты Нубии, в которых добывали золото и драгоценные камни, служили неиссякаемым источником богатств для фараонов Древнего Египта. Египетское ювелирное искусство достигло необычайных высот: гробницы буквально ломились от ожерелий, диадем и украшений для париков.

Там нередко встречались также серьги, кольца и мебель, обитая листовым золотом. Этим металлом покрывали предметы культа, статуи богов и парадное оружие. Тончайшими листами сусального золота, которые иногда не превышали в толщину 1/200 миллиметра, выкладывали рельефы и пирамидионы обелисков.

Серебро, которое в Египте было гораздо более редким металлом, использовалось для изготовления зеркал, однако большинство зеркал были все же медными. Египтяне также производили фаянс: они делали из него бусины и тонкие полые палочки для ожерелий. Сырой материал, так называемая «фритта», представлял собой голубую или зеленую массу, получавшуюся в результате спекания всех компонентов в печи.

Из тех же компонентов, но при значительно более сильном нагреве, изготавливали стекло. В Древнем Египте стекло считалось очень ценным материалом из-за его хрупкости и редкости. Почти всегда стеклянную массу с помощью различных добавок окрашивали в яркие цвета: прозрачного стекла не существовало. Из него изготавливали вазы, элементы для инкрустации и детали украшений.

Маска из одиннадцати килограммов золота

Самое знаменитое ювелирное изделие Древнего Египта — это, несомненно, золотая маска Тутанхамона. Она изображает юного правителя со всеми божественными атрибутами. Жирная подводка глаз и бровей сделана из ляпис-лазури. Фараон носит немес, платок из золота и ляпис-лазури, закрывающий волосы по обе стороны лица. Накладная бородка, как у Осириса, символизирует бессмертие правителя.

И наконец, последняя деталь маски — великолепное нагрудное украшение из дюжины рядов разноцветных камней.

Ювелирное дело — тяжелое ремесло

Барельефы Древнего царства показывают нам, как работали ювелиры более четырех тысяч лет назад. Сначала золото и серебро взвешивались под пристальным наблюдением писаря, который скрупулезно записывал все результаты. Металл в виде колец клали на специальные весы, а на другую чашу помещались разновески — вытянутые фигурки быков.

Затем металл расплавляли в тиглях на открытом огне: работники раздували пламя при помощи длинных труб с керамическими наконечниками, которые подносились ко рту. Это был поистине изнуряющий труд.

При Рамсесе II технология усовершенствовалась, и появились меха и даже система поддува, состоявшая из двух бурдюков: работники давили ногой на один из них, а другой тем временем заполнялся воздухом. Таким образом, огонь удавалось разжигать более равномерно, и можно было добиться по-настоящему высоких температур и при этом значительно сэкономить усилия. Затем расплавленный металл разливали по формам или же обрабатывали молотом на большом камне, служившем наковальней. Ремесленники начинали с очень простых форм: нитей, колец, пластинок или брусков, в зависимости от того, что требовалось затем изготовить — ожерелье, статуэтку божества, спинку деревянного кресла или какое-то другое изделие.

Свидетельства о работе рудокопов

«На границе между Египтом, соседней с ним Эфиопией и Аравией есть место, где золотые рудники весьма многочисленны и велики. Здесь возможна очень хорошая добыча, но дается она лишь ценой тяжелого труда и больших затрат.

Цари Египта отправляют в эти золотые рудники осужденных преступников и военнопленных. [. ] Число заключенных всегда очень велико; все они закованы в цепи, носят кандалы на ногах и должны работать без отдыха. В тех местах, где золотоносная порода отличается особенной твердостью, ее сначала обжигают сильным огнем, чтобы сделать хрупкой, и только потом продолжают колоть вручную.

Даже если порода достаточно мягка и требует лишь умеренных усилий, тысячи несчастных вынуждены дробить ее долотом; они работают в полном мраке, потому что эти галереи очень извилисты. Вот почему они всегда носят с собой светильники, которые привязаны у них ко лбу.

Мальчиков, совсем еще маленьких, заставляют залезать в выемки в скале, подбирать там крошечные осколки и выносить их наружу. Больные, слабые и женщины (всю семью осужденного отправляют в рудники) не получают здесь ни снисхождения, ни ухода. Все должны работать без отдыха, под страхом побоев, пока смерть не положит конец их нужде и страданиям». Диодор Сицилийский, ок. 50 г. до н. э.

План золотого рудника

До нас дошла всего одна карта золотого рудника эпохи фараонов. На этом папирусе Нового царства указаны дороги, по которым шли рудокопы, и дано иллюстрированное описание гористой местности на востоке Египта, где добывали металл. Золотоносные жилы отмечены иератическими надписями с информацией о содержании золота и глубине залегания.

Изготовление украшений

В начале прошлого века французский ювелир Эмиль Вернье изучил и тщательно каталогизировал изделия, изготовленные древнеегипетскими мастерами. Он составил списки использовавшихся материалов, в которых были металлы (золото, серебро, электрум), драгоценные и полудрагоценные камни и самоцветы (ляпис-лазурь, сердолик, бирюза, изумруд, аметист, гранат, горный хрусталь, обсидиан, жемчуг и янтарь) и их окрашенные имитации (стекломасса или фритта, эмалированный фаянс).

Так он смог представить богатую палитру цветов и материалов, которыми пользовались ремесленники. Работа ювелиров была весьма разнообразной, существовало множество технических приемов, удивительных для столь ранней эпохи. Мастера умели обрабатывать металл, придавая ему любую нужную им форму: например, чтобы изготовить кубок из золота или серебра, ювелир брал металлическую пластину и выковывал из нее цилиндр, который закрывал с одного из концов. Потом он снова нагревал изделие, чтобы округлить дно и придать кубку окончательную форму. И наконец, мастер делал ножку из того же металла, припаивая ее более ковким материалом.

Древнеегипетские ювелиры превосходно владели техникой перегородчатой эмали, которую часто использовали в комбинации с полудрагоценными камнями и самоцветами. Ляпис-лазурь, яшма и малахит придавали украшениям яркость. Элементы инкрустации накладывались на металл, края которого загибались, удерживая камень на месте. Иногда камень полировался, и из него вырезали талисман. Камни с гравировкой вставлялись в оправу кольца, и такие перстни использовались, как печати.

Источник: vsemagi.ru

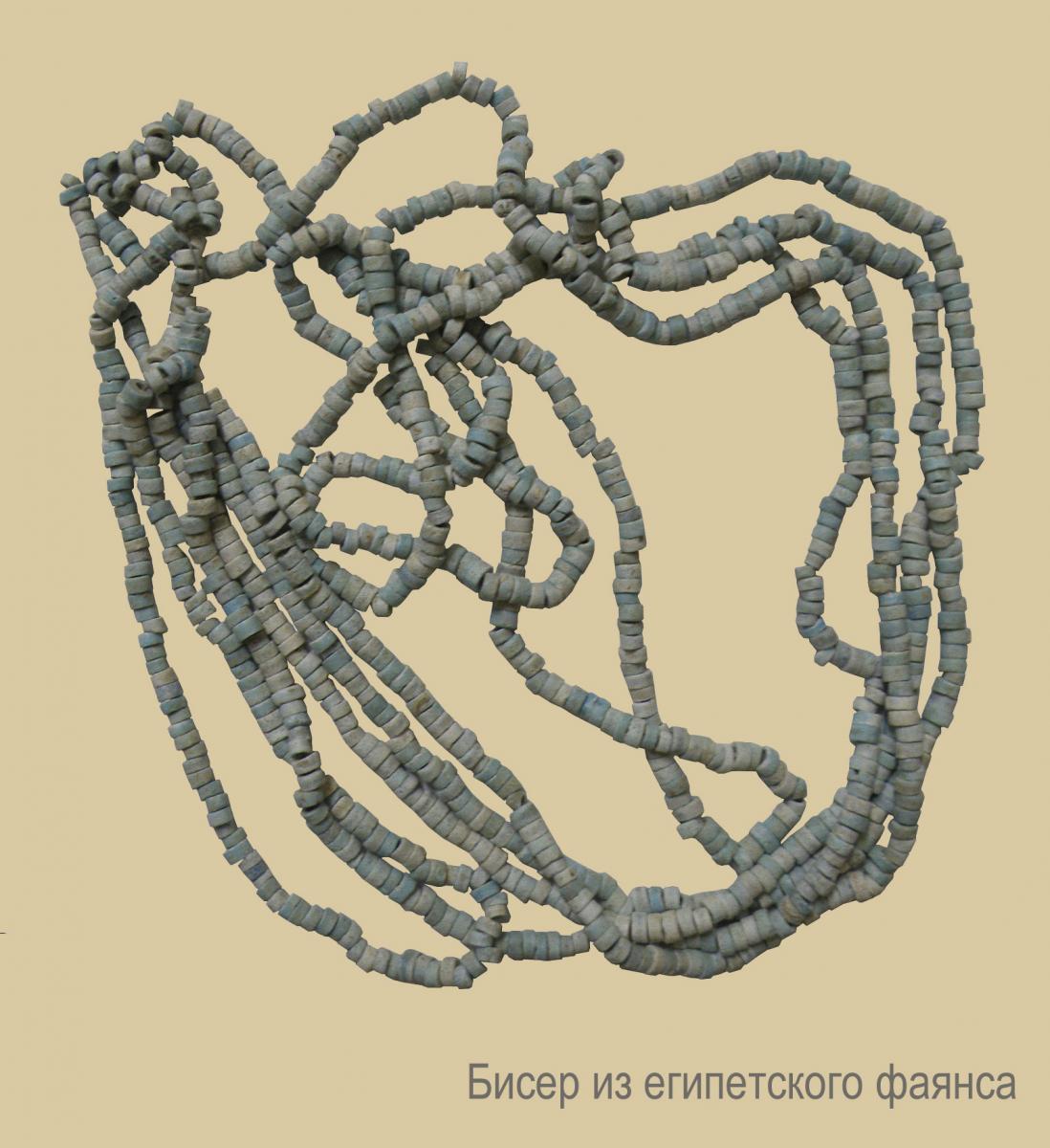

Украшения из египетского фаянса

Бусы и подвески из так называемого «египетского фаянса» — своеобразная группа украшений, широко распространенных у населения Крыма античного времени, преимущественно первых веков н.э. Эти изделия сделаны из стекловидного материала, чаще всего бирюзового цвета, хотя иногда встречаются изделия желтого и фиолетового цветов. Материал этот непрозрачный и совершенно не похож на стекло – ни древнее, ни, тем более, современное.

Название «фаянс» происходит от итальянского города Фаенса, где в XV – XVI вв. было налажено производство особого вида глазури, основу которой составляла каолиновая глина. В древних же фаянсах нет никакой керамической основы, но в специальной литературе по стеклоделию фаянсами стали называть материал, предшествовавший получению стекла.

Он был непрозрачный и изготавливался из смеси кремнезема (песка) и щелочи (сода или золы), т.е. так же, как и само стекло. Но соотношение составляющих различно – в фаянсе щелочей 1-6%, а в стекле – 20-30%. Столь же условно и название «египетский», связанное с предположением, что фаянс был изобретен в Египте. Но в настоящее время ученые больше склоняются к гипотезе о том, что первые фаянсовые изделия появляются в Месопотамии в 5 тыс. до н.э., и только в конце 4 тыс. до н.э. это производство наладилось на берегах Нила.

Первые образцы, считающиеся примером осознанного использования «египетского фаянса» в Древнем Египте, найдены в слоях, относящихся к эпохе Раннего Царства. Об этих находках подробно рассказывает основоположник египтологии В. М. Флиндерс-Петри. В качестве примера он приводит не только бусины, но и фигурки животных, а также фрагмент вазы, покрытой зелёной глазурью, на которой читается имя первого египетского фараона – Мены. С этим фараоном связано объединение Верхнего и Нижнего Египта. Такое важное историческое событие точно определяет время появления вазы с зелёной глазурью – конец IV тысячелетия до н. э.

Но вернемся в Крым. В Северное Причерноморье первые изделия из фаянса начали поступать в конце VI – начале V в. до н.э. Все ранние находки связаны с Ольвией – греческим полисом, расположенным на побережье Днепро-Бугского лимана, на юге современной Украины.

По всей видимости, эти предметы производились в Навкратисе, городе на севере Египта, где в это время работала крупная стекольно-керамическая мастерская. В V в. до н.э. приток украшений на северные берега Понта останавливается, что, вероятно, было связано с персидским завоеванием Египта и прекращением производства фаянсов в Навкратисе.

Новая волна импорта фаянсовых изделий началась в III в. до н.э. и продолжалась почти шесть столетий, до III в. н.э. Но эти предметы по форме и структуре материала существенно отличаются от ранних. Место их производства до сих пор не определено. Некоторые исследователи полагают, что мастерские по изготовлению фаянсовых украшений на рубеже эр располагались где-то на северном побережье Черного моря.

Период массового распространения бус и подвесок из египетского фаянса приходится на I – II вв. н.э. В это время они встречаются на обширных территориях от Урала до Днестра, иногда фаянсовые изделия находят и в Казахстане, Индии и центральной Европе. Но особенная концентрация таких артефактов отмечается в Крыму, Прикубанье, на Нижнем Дону. Этому факту есть простое объяснение – к жителям этих областей украшения поступали из античных центров – Пантикапея, Херсонеса, Танаиса и других греческих городов, расположенных на северном и восточном берегах Черного моря. И чем дальше от развитых греческих полисов — тем меньше фаянсовых находок.

Предгорный Крым, на территории которого обитали так называемые варвары – поздние скифы и сарматы, – был для греческих купцов, по всей видимости, стабильным рынком сбыта украшений из фаянса. В этом регионе количество таких изделий исчисляется тысячами.

Особенно многочисленным был фаянсовый бисер, который, вероятно, продавался на вес и был доступен даже небогатым людям. Местные женщины любили расшивать им свою одежду. Не менее востребованными были фигурные украшения из фаянса, которые, вероятно, помимо декоративной функции, выполняли роль оберегов.

В крымских погребениях I – III вв. н.э. обычной находкой являются разнообразные подвески в виде жука-скарабея, лежащего на подставке льва, черепахи, алтарика, амфоры, виноградной грозди или кукиша. Иногда встречаются антропоморфные фигурки, изображавшие египетских богов. Чаще всего такие амулеты сопровождали детские погребения и, вероятно, были призваны оберегать детей в земной и загробной жизни. Фаянсовые фигурки входили в небольшие ожерелья, состоявшие из разнообразных бус и подвесок, или носились в подвешенном к поясу кожаном мешочке вместе с другими амулетами.

Бурные события III в. н.э., связанные с приходом в Крым нового населения — германцев с севера и алан с востока — внесли серьезные изменения в традиционный уклад местных жителей. Прерываются веками существовавшие торговые связи, прекращается поступление в центральные районы полуострова привычных товаров, в том числе и фаянсовых украшений. «Мода» на них, продержавшись не менее трех веков, постепенно исчезает к середине III столетия.

В погребениях IV в. изделия из египетского фаянса встречаются уже довольно редко. В основном это единичные крупные бусы, реже — немногочисленный бисер. Исчезают из обихода и фаянсовые амулеты. Самый поздний в Крыму экземпляр — небольшой жук-скарабей, найденный в могильнике Дружное в погребении второй половины III в. н.э., — возможно, перешел к своему владельцу по наследству и в качестве раритета был помещен в могилу вместе с умершим.

Источник: xn--80aajhqhktebqcvc2c9e6cj.xn--p1ai