История украшений

05:03 pm February 20th, 2008

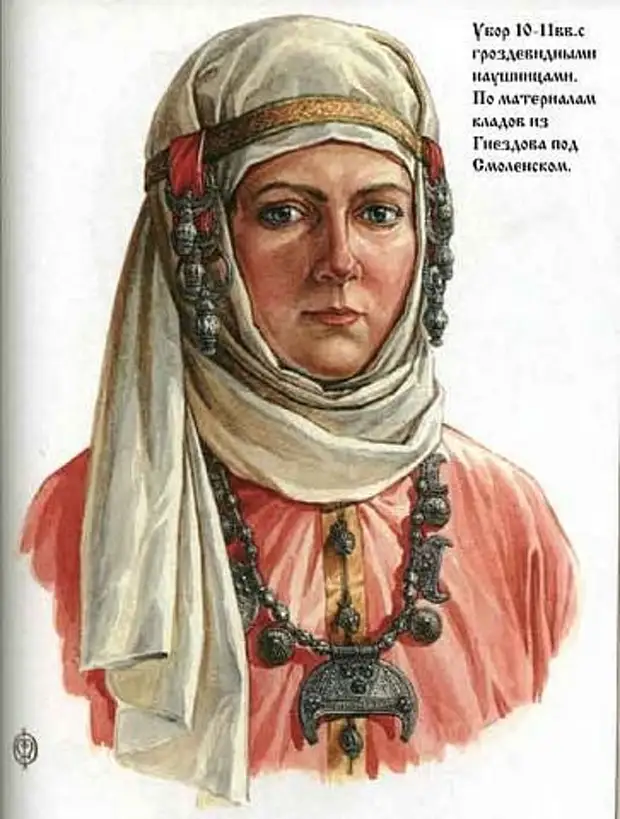

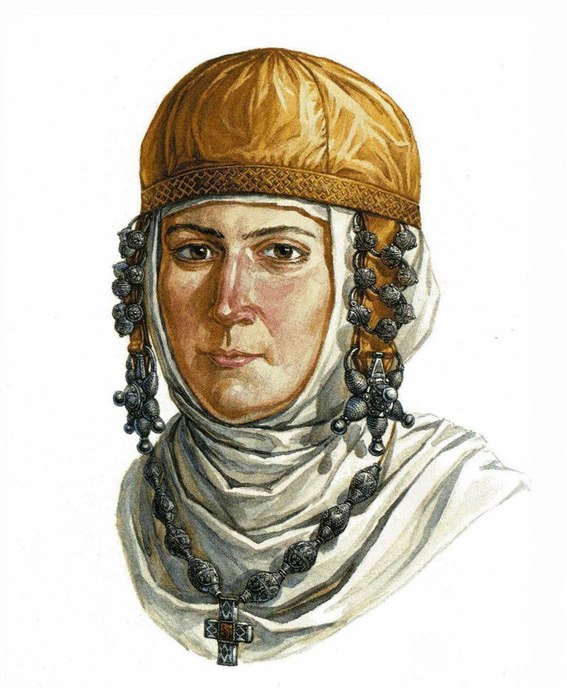

Стилистика украшений эпохи Киевской Руси

Колты. Киевская Русь. XIIв. Золото, перегородчатая эмаль.

Вот это чудо мне пощасливилось увидеть и запечатлеть не в музее а «в живую».

Довольно таки массивные изделия. Неповторимое чуство веков которые пережили эти вещи. Как любой мастер я задал себе вопрос: — а увидят ли через 900 лет мои изделия? Что подумают, что скажут про них.

Cтатью посвящу стилистике украшений Киевской Руси и истокам формирования орнаментальных решений.

Стилистика украшений эпохи Киевской Руси

До нас дошло лишь незначительное количество произведений древнего искусства, сохранившихся к тому же фрагментарно. Памятники художественного ремесла отчетливо показывают нам различие феодальной и народной культуры. Правда, культура дворцов и соборов создавалась тоже руками мастеров из народа, но все же между двумя полюсами средневековой культуры было много серьезных отличий: народное искусство было более архаичным, традиционным; его корни уходили в далекие тысячелетия. Боярско-княжеское (а отчасти и городское) искусство тянуло нити своих связей вширь; на нем сказывалось соседство торговых площадей, на которых раскладывали свои товары купцы с берегов Хазарского моря, гости из Багдада и Самарканда, из Царьграда и Венеции; в произведениях искусства, украшавших быт феодальных верхов, часто встречались те «международные» средневековые орнаментальные мотивы и сюжеты, которые характерны для шелковых тканей, аксамитных плащей и дорогой пиршественной посуды, расходившихся по всему Старому Свету.

Правильно выбираем кольца

Языческое мировоззрение у русских людей X—XIII веков проявлялось, как и у других народов, в прославлении жизненной силы природы и главным образом — растительного плодородия земли. Одним из самых распространенных символов жизни были только что выбившиеся из земли молодые весенние всходы, ростки растений.

Недаром в такой земледельческой стране, как Русь, слово «жизнь» означало также засеянную ниву. К аграрной (в своей глубокой основе) символике относились еще три элемента: вода, дающая жизнь полям, небо, ниспосылающее эту драгоценную и жизненно необходимую воду в виде дождя, и солнце, дающее тепло.

Вода изображалась в виде волнистых, струйчатых или переплетенных линий, а идея неба выражалась в образе птиц, единственных живых существ, поднимавшихся в небо, к облакам. Птицы являлись как бы посредниками между облаками, дающими дождь, и земной растительностью. В средневековом искусстве образ птицы и символического «древа жизни» является повсеместным от Ирана и Византии до Скандинавии и Ирландии. В каждой славянской земле существовали свои этнографические отличия в стиле и рисунке женских украшений, по которым археологи довольно точно определяют границы земель радимичей, вятичей, кривичей или северян.

По всей вероятности, в курганах хоронили женщин в их свадебном наряде (этнография знает много подобных примеров). В материалах раскопок русских сельских кладбищ X—XIII веков почти нет предметов, связанных с христианством. Женские украшения того времени заполнены языческой символикой, иногда неясной для нас, иногда же поддающейся расшифровке.

макияж для удовлетворения кого-то или для себя❓

В составе ожерелий часто встречаются лунницы, связанные с культом луны. Если руководствоваться мифологией, то их следует считать принадлежностью девичьего убора, так как Селена — богиня Луны — была покровительницей девушек. Много также подвесок, как бы изображающих солнце с лучами. Иногда у солнца 12 лучей, что, быть может, связано с солнечным годом в 12 месяцев.

В некоторых местах (земля радимичей) распространены подвески с изображением головы быка. На вятических височных кольцах мы встречаем тонкий кружевной узор и интересную композицию из двух коней и сильно стилизованной фигуры — композицию, напоминающую многочисленные вышивки на полотенцах.

На браслетах-обручах чаще всего изображались символы воды: плетенка, волнистый узор, змеиные головы; встречается струйчатое переплетение проволок. Объяснение этому мы найдем при рассмотрении городских вещей, в которых яснее выражена магическая сущность этого сюжета: браслеты были связаны с ритуальными плясками в честь русалок — добрых божеств плодоносной воды.

Совершенно особый интерес представляют амулеты, входившие в состав женских (свадебных?) украшений. Они раскрывают перед нами мир языческих образов, связанных с зак-линательной магией. Среди амулетов встречаются миниатюрные бронзовые топорики, покры¬тые кружковым орнаментом, символизирующим солнце. Топор часто являлся атрибутом бога Неба.

Большое количество архаизмов в прикладном искусстве сохранилось в глухой лесной земле радимичей, где почти не было городов.

В украшениях кривичей и их соседей очень много стилизованных звериных фигурок с такими же солнечны¬ми знаками, как и на топориках небесного бога-громовика.

В курганах изредка встречаются остатки тканей. Узор на них, как и следовало ожидать, содержит очень архаичную символику, уходящую корнями в искусство первых земледельцев Европы IV—III тысячелетий до н.э. Это символы засеянного поля, изображавшегося в виде квадрата или ромба, разделенного на четыре части с обязательной точкой (семенем) в центре каждой ячейки.

Как видим, сельское узорочье времен Киевской Руси было многообразным по форме и очень интересным по своему содержанию. Магическое заклинательное начало было еще очень сильно в его символике, и оно медленно уступало началу эстетическому, которое опиралось на старые формы, постепенно освобождая их от обязательной заклинательности. Когда в ожерелье невесты появлялось несколько солнц или несколько лун, то это означало, что старый символ употреблялся уже наполовину механически.

Узорочье русских городов существенно отличается от деревенского. Оно выступает перед нами в двух разных категориях: во-первых, как искусство самих посадских горожан, творцов феодальной культуры, и, во-вторых, как созданное их руками искусство боярско-княжеских кругов. Между изделиями существуют различия в ценности материала, в тонкости отделки, некоторых технических приемах, но стилистически и сюжетно обе категории городского прикладного искусства очень близки, что вполне естественно при единстве творческой среды. Единство стиля мы наблюдаем и в другом отношении: все виды городского прикладного искусства украшения и утварь, книжная орнаментика, архитектурная декорация стилистически а порою и сюжетно очень близки друг к другу.

По технике исполнения изделия городских мастеров, особенно тех, которые обслуживали самых знатных заказчиков в княжеских дворцах, не уступали образцам самого передового мирового искусства того времени — искусства Византии и Ближнего Востока.

На самых торжественных уборах, предназначенных, очевидно, для церемоний, связанных с церковными обрядами, имеется много христианских изображений. На одной из корон изображен целый деисусный чин, который впоследствии стал помещаться в церковных иконостасах: Иисус Христос, Богородица, Иоанн Предтеча, два архангела и два апостола.

Эмалевая надпись «ПАВЬЛЪ» удостоверяет русское, а не византийское происхождение короны. Церковные сюжеты часты на монистах и на колтах. Наряду с такими пышными и очень дорогими золотыми уборами, напоминающими коронационные, существовали более скромные серебряные. В них никогда не встречаются короны «городчатых венцов», нет рясен, состоящих из ряда круглых медальонов, и поэтому их следует считать или повседневным убором княгинь, или убором боярынь. В их орнаментике больше языческих элементов, и по стилю они ближе украшениям простых горожанок.

Специальный раздел составляет церковное искусство. Здесь традиции русского народного умельства переплетались с византийскими и романскими. Древнерусское церковное искусство малых форм было теснейшим образом связано с главным центром православного мира — Византией.

Основа этих связей закладывалась еще до принятия христианства на Руси: уже в VIII в. русские ювелиры, напр., познакомились не только со скандинавской, но и с византийской техникой украшений изделий сканью и зернью (крохотными напаянными шариками). Однако христианское искусство малых форм стало неизмеримо богаче языческого не только за счет кардинального обновления и расширения типологии произведений, но и в первую очередь благодаря новому содержанию. Как и все церковное искусство, оно имело своим центром образ Богочеловека, что привело к широкому распространению антропоморфных изображений в мелкой пластике и других малых формах. Языческие обереги-привески (лунницы, утицы) семантически принадлежали к природному миру, внешнему по отношению к человеку, в то время как носимые на шее крест и икона с изображением Господа Иисуса Христа и святых уже относились к сфере внутренней, духовной жизни человека. Благодаря этому прикладное искусство обрело способность усваивать импульсы, идущие от иконописи — ведущего вида искусства христианского средневековья,— и выражать их в адекватных формах.

Искусство, культивировавшееся при княжеских дворах и в центрах епархий, в период Киевской Руси носило явственный византинирующий оттенок. В орнаментации предметов и рукописей главное место принадлежало т. н. византийскому орнаменту, сочетающему геометрические формы с растительными завитками, трилистниками и характерными цветками-кринами.

При этом надо учитывать, что в количественном отношении значительно больший пласт составляли ремесленные изделия, рассчитанные на широкий круг верующих; мастера, работавшие для простых горожан, значительно упрощали формы изделий, нередко сводя лики и одежды к комбинации геометрических фигур, черточек и точек. С сер.

XII в. можно говорить об определенном упадке традиции княжеского искусства. Киевское гос-во распалось на ряд самостоятельных и соперничавших княжеств, что изменило не только финансовое положение заказчиков, но и их мироощущение. Не случайно в это время начинается вытеснение византийского орнамента тератологическим, где в ремневидное плетение вкраплены причудливые птицы и животные, как правило клюющие или грызущие, т. е. подчеркнуто агрессивные; в сочетании с асимметричным, запутанным плетением это создает дисгармоничный, даже пугающий образ окружающего мира. Тератологический стиль, развившийся на Руси в X веке, с одной стороны, органически вы¬растает из звериных композиций VI—VII веков, а с другой — является родоначальником стиля прикладного искусства XI—XII веков.

Идея посредничества между небом и землей в древнем искусстве выражалась не только в образе реальной птицы, но и в виде различных фантастических существ, обязательно крылатых: крылатые собаки — охранители небесного «дерева всех семян» (иранский фольклор), крылатые девушки, посылающие на засеянные поля небесную влагу (болгарские «вилы», русские русалки). Само церковное декоративное искусство русского средневековья было пронизано древними языческими элементами. Языческие сюжеты до¬полняли, с точки зрения древнерусского человека, христианскую символику.

Большой интерес для истории прикладного искусства представляет богато украшенный напрестольный крест из Спасского монастыря в Полоцке, изготовленный в 1161 году. Крест обложен серебром, золотом, расцвечен самоцветами, украшен эмалевыми изображениями святых и эмалевыми же орнаментальными вставками; по граням он усажен жемчугом.

Этот крест — редчайший образец тех средневековых изделий, по поводу даты и происхождения которых не нужно раздумывать и гадать — все нужные нам сведения написаны на нем самом при его изготовлении: заказчик — княжна Евфросинья Полоцкая; мастер — Лазарь-Богша (Богуслав?); дата — 1161 год; цена материала — 100 гривен, стоимость работы — 40 гривен; место назначения — храм Спасского женского монастыря в Полоцке. Сумма в 140 гривен очень значительна. Это — цена почти трех десятков холопов, или 140 волов, или целого стада в 700 баранов. Это — половина годового дохода епископа со всей епархии!

Не удивительно, что на столь ценном кресте мастер написал самые страшные проклятия в адрес того, кто дерзнет отнять это сокровище у монастыря, будет ли он «властелин или князь или епископ».

Канонические религиозные сюжеты встречаются не только в украшении церковной утвари. По мере усиления влияния церковников на княжеско-боярскую среду, подобные изображения стали «помещать на оружии, на доспехах и даже на женских украшениях; на ритуальном свадебном наряде они стали заменять древние языческие образы. На золотых коронах, на колтах и монистах XII—XIII веков мы часто встречаем изображения христианских святых.

Источник: jewellery-hist.livejournal.com

7 главных древнерусских украшений

Искусство создания украшений называлось красивым словом «узорочье». Однако к узорочью наши предки прибегали в большей степени не для того, чтобы себе красивому глаз радовался, а для создания оберегов. Они были способны защитить от многочисленных бед: сглаза, падежа скота, воды, огня, змей и множества других опасностей, которые подстерегали наших предков на каждом шагу. При этом «волшебные» свойства украшений ценились всеми без исключения, не зависимо от сословия и достатка.

1. Усерязи

Изначально усерязи или височные кольца не просто вдевали в уши или закрепляли над ушами (поэтому их еще именовали «заушницами»), но и вплетали в волосы или прилаживали к головному убору при помощи лент, ремешков или «косичек». Именно эти украшения считаются одной из характерных деталей традиционного древнерусского костюма.

Женщины в каждом из славянских племен носили особенные височные кольца:

— кривичи – браслетообразные,

— вятичи – семилопастные,

— новгородские словенки – ромбощитковые.

Обычно усерязи делали из медных или железных сплавов, хотя, например, в Киевском историческом музее можно увидеть височные кольца вятичей из серебра. Усерязи могли представлять собой проволочные кольца – и это был самый распространенный способ их изготовления, реже украшения мастерили из бусин или щитков.

2. Колт

Колт — эта полая металлическая подвеска, крепившаяся к головному убору, была особенно популярна у женщин в XI-XIII веках. Колты были обнаружены в составе многих кладов, найденных на территории Древней Руси. Интересно, что наименование «колт» украшение получило только в XIX веке – древнее его название не сохранилось.

Известны колты звездчатой и округлой формы, при этом последние нередко изготавливались из золота и украшались перегородчатой эмалью с изображением птиц, сиринов, древа жизни и др. По краю таких колтов пускались жемчужные обнизи Звездчатые серебряные и золотые колты покрывались зернью и сканью. Понятно, что подобные украшения могли себе позволить только богатые женщины.

Однако в конце XIII века для удовлетворения спроса широких слоев населения колты стали отливать из бронзы и свинца. Теперь украшения могли купить на рынках все желающие. К сожалению, после татаро-монгольского нашествия колты вышли из моды.

3. Гривны

Гривна – разновидность шейных украшений. Интересно, что женщины на Руси обожали зеленые бусы, и их мужьям приходилось нести значительные траты, ведь одна зеленая бусина оценивалась в 15-20 серебряных монет. И если стеклянными бусами украшали свои наряды женщины всех сословий, то металлические гривны могли позволить себе только дамы состоятельные. Самыми дорогими были билоновые гривны – их изготавливали из сплава меди и серебра, ну а самими «хитовыми» — медные или бронзовые, иногда покрытые серебром.

4. Перстни

Кольца со щитком, который был украшен драгоценными камениями, назывались перстнями. Нередко перстни переходили в браслеты – витые, пластинчатые или плетеные. Изображения на перстнях могли быть самыми разными: животные, геометрические узоры или другие символы, которые были значимы для владельца украшения. Особое место занимались печатные перстни, которые использовали для нанесения оттиска-подписи на различные документы. Понятно, что на печатках символика изображения непременно связывалась с владельцем.

5. Ожерелье

Ожерелье – украшение, которое часто упоминалось в документах XVII века. Оно представляло собой стоячий или лежачий воротник, который пристегивался к одежде. Впереди ожерелье застегивалось на пуговицы из драгоценных камней. Ожерелья могли носить как мужчины, так и женщины. Украшение расшивалось жемчугом или декорировалось драгоценностями.

Среди останков женских одежд XII века были найдены и стоячие ожерелья из бересты и кожи, обтянутые шелковой или другой тканью и украшенные вышивкой или золотой нитью. Украшения эти с любовью передавались из поколения в поколение. Так среди сокровищ, которые отдал белоозерский князь Михаил Андреевич своим детям, значилось пристяжное ожерелье. Расшитое более тремя тысячами жемчужин ожерелье передала своим детям и волоцкая княгиня Ульяна. К слову, не так давно ожерелья, похоже, вернулись в моду!

6. Цепи

Привилегированные дамы могли позволить себе такой аксессуар как цепи: кольчатые, выполненные из колец, черненые («враные цепи») или из трехгранных призм. Первое упоминание о женском украшении в виде цепей из золота можно обнаружить в Ипатьевской летописи (начало XIII века). А в берестяной грамоте второй половины XIII века речь идет о двух цепях, оцененных в 2 рубля. На такую сумму можно было купить в Новгороде 400 беличьих шкурок.

7. Алам

К сожалению, не все украшения дошли до наших времен. Так, например, алам известен нам только по документам и сегодня трудно представить, как выглядело это украшение. Предположительно, это было нагрудное золотое украшение, декорированное каменьями и жемчугом, которое пристегивалось к платью.

Об аламах речь идет в духовных грамотах Ивана Калиты, Ивана Ивановича и Дмитрия Ивановича, датируемых XIV веком. Так, Иван Калита одежду своих дочерей Марьи и Федосьи украсил «аламами». А в письменных источниках XVII века аламы упоминаются уже как украшения, которые крепились как на мужскую, так и на женскую одежду, при том зачастую в достаточно больших количествах.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник: historicaldis.ru

Колт

Версия браузера Internet Explorer, которым Вы пользуетесь, устарела! У нее ограниченные возможности для отображения современных сайтов и проблемы с безопасностью. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров с официальных сайтов разработчиков.

Лидер продаж

Артикул: os91

Очарование истинной женщины!

Цена: 3 000 руб.

Оберег КОЛТ является исключительно женским украшением. Его древнерусское происхождение подкреплено многочисленными археологическими раскопками. КОЛТ может быть как звездчатой, формы, так и в виде неполного круга. Чаще он носился на головном уборе, но можно и нательное украшение или серьги.

Колт всегда символизирует плодородие, рост, и тяготеет к женскому началу. Женщина и магия, женщина и охрана будущего, созданного ее чревом — вот что лежит в основе этого магического оберега. Купить Колт — это заявить миру о том, что ты осознаешь свою женственность и гордишься ею.

Колт из золота или серебра — знак отличия знатной женщины в древнем мире, и всемогущей женщины- в наше время.

Этот символ просто необходимо носить той, кто не уверен в своих женских чарах, или, в силу образа жизни( профессии), огрубел, утратил некий тонкий флюид, называющийся очарованием.

Чары и Колт- неразделимы. Лунная женская загадочность питается от этого знака, черпает вдохновение и силу. Колт защищает главнейшую функцию женщины — чадорождение. Но плодовитость женщины не только в количестве детей, плод ее жизни — счастливые и здоровые близкие. Рост, жизнь,тепло, благо-все это заложено в символике Колта и всегда оберегало славянских женщин от зла.

Символика плодородия для древних славян имела важнейшее значение. А женщина, которая не могла подарить миру дитя, отпугивала и настораживала. Для излечения от бесплодия творились особые ритуалы, а так же применялись магические знаки. Колт- один из сильнейших, дающих надежду на продолжение рода и женское здоровье. Шестилучевые Колты обращены к Яриле, первоисточнику жизни, и являются мощным магическим символом женщины-матери.

Кроме того, Колт, активизируя женское начало, помогает при избавлении от одиночества. Все знают массу примеров, когда красивая и успешная женщина остается одна, тогда когда невзрачные подружки давно примерили фату. Венец безбрачия и порча на одиночество творятся черными людьми именно для поражения самой женской сути.

В запущенных случаях от женщины остается лишь оболочка, и противоположный пол не чувствует в ней женской силы и обаяния. И можно одеться в платье от самых известных кутюрье и увешаться бриллиантами — вы все равно останетесь невидимкой для того, кто ищет себе Жену. Колт, ставший вашим главным украшением, превращается в орудие, восстанавливающее справедливость и генерирующее флюды женственности. Для того, что усилить аромат женщины и увеличить силу этого оберега, древние мастера даже оставляли в некоторых видах колтов небольшие полости — чтобы класть туда небольшой кусочек ткани, пропитанный магическим благовонием.

Часто Колты украшались солярной символикой, которая сама по себе концентрировала солнечную энергию и противостояла Тьме.

ОБЕРГЕ КОЛТ — ОЧАРОВАНИЕ ИСТИННОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Источник: dommagii.com