Внутреннее убранство византийского храма всегда доминировало по насыщенности над экстерьером. Исследователи соглашаются в том, что «при всей важности конструктивных достижений византийской архитектуры главное ее достоинство состоит в величии продуманного до мелочей и функционально обусловленного убранства, в высшей степени логичного и одновременно трепетно-эмоционального» [6].

Одним из важных функциональных элементов были колонны и столбы, поддерживающие купол. Ещё до эпохи иконоборчества византийские архитекторы видоизменили классические ионический и коринфский ордеры, сделав капители более компактными и цельными, уменьшив величину выступов и врезок. Пята арки стояла прямо на капители, поэтому для плавной передачи нагрузки использовался дополнительный мощный трапециевидный блок, позднее объединившийся с капителью в т.н. пульван или пульвино (подушкообразная капитель). Колонны делались из мрамора и служили вспомогательной конструкцией, дополняющей мощные столбы, которые поддерживали купол.

Архитектура Византии. Из язычества в христианство

Важными направлениями в наполнении интерьера были мозаики (иногда — темперные фрески), мраморная отделка пола, стен и колонн, использование света в сочетании с архитектурой, для наибольшего эстетического и драматического эффекта. В мозаике начинает использоваться смальта (например, мозаики монастырей св. Луки в Фокиде и Дафни близ Афин — созданы в XI веке).

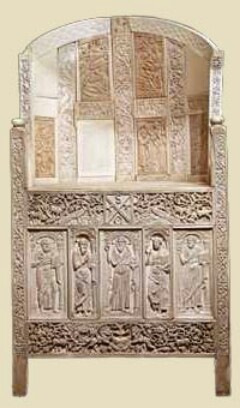

Кроме того, в VI — VII веках начинает формироваться высокий иконостас, отделяющий алтарь. Первоначально изображения присутствуют только на архитраве (эпистелионе), но к IX веку появляется собственно иконостас. Можно говорить о том, что именно мозаика и фрески и иконы стали наиболее непостоянными компонентами храмового интерьера в VII — XII веках, из-за меняющегося отношения к сакральным изображениям.

Уже к концу VII в. Появляется необходимость канонически закрепить отношение церкви к образам на иконах, что выразилось, например, в 82 правиле Трулльского собора: «Дабы и искусством живописания очам всех представляемо было совершенное, повелеваем отныне образ агнца, вземлющаго грехи мира, Христа Бога нашего, на иконах представлять по человеческому естеству, вместо ветхаго агнца; да чрез то созерцая смирение Бога-Слова, приводимся к воспоминанию жития Его во плоти, Его страдания, и спасительныя смерти, и сим образом совершившагося искупления мира» [11]. Тем не менее, в силу ряда причин, уже в начале VIII века происходят столкновения иконоборцев и иконопочитателей, ведутся дискуссии о правомерности иконопочитания вообще и его возможных вариантах, а впоследствии это выливается в иконоборческое движение.

Интерьер храма периода иконоборчества характеризуется отсутствием икон и фресок с изображением святых. Часто уже присутствовавшие изображения закрывались или поверх них рисовались растительные орнаменты с изображениями райских птиц, и некоторые говорят о храмах того периода, что они словно «превратились в сады, цветники и птичники». Часто также вместо икон надлежало изображать крест. При этом в некоторых монастырях существовала оппозиция такой политике, и здесь оставались иконы, мозаики и фрески с изображением святых, Христа, развивались теоретические и догматические обоснования иконографии.

Византия и архитектура домонгольской Руси | Дары Византии

После окончания эпохи иконоборчества в интерьере храма снова появляются изображения Христа и святых, но уже более канонизированные и догматически определённые. В заключительном оросе VII Вселенского собора (787) почитание образов Христа, Богородицы, ангелов и святых ставилось в один ряд с почитанием креста (которое укрепилось в период иконоборчества, и запрета на которое не было), «ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображённого на ней» [8, 632]. Таким образом, борьба иконоборцев и иконопочитателей закончилась в пользу последних, и в дальнейшем византийские храмы снова стали украшать иконами.

Что касается облачений священнослужителей, то можно говорить о том, что до середины VI века не было строгого регламента, предписывающего определённую форму одежды, и есть только сведения о мирской одежде священнослужителей, не слишком отличавшейся от одежды мирян. Впоследствии, когда одежда мирян стала всё больше отдаляться от классического римского костюма, клирики оставались более консервативными. Отличие от римского костюма состояло в отсутствии на одежде пурпура (постановление от 560 г. и решение Нарбоннского собора от 589 г.), поскольку чисто белая одежда была менее роскошной и более подобающей клирикам [4, 50]. Константинопольский собор 692 года регламентировал облачение священнослужителей и монахов (например, правило 45 [11]), при этом запретив духовным лицам носить модные мирские одежды.

Известно, что в дальнейшем, начиная с VII века и заканчивая XII, одежда священнослужителей была всё так же консервативна, не менялись цвета и стиль, не приветствовалась излишняя роскошь в одеянии. Г. Вейс приводит такой факт, что «св.

Тарасий при вступлении в 784 г. на епископскую кафедру в Византии ещё до принятия тонзуры (пострижения) сложил с себя украшенную пурпуром одежду, которую носили в миру, и взамен её возложил на себя патриаршее одеяние, отличавшееся гораздо меньшей роскошью» [4, 53]. В XII веке уже имеются изображения священников в епитрахили. Таким образом, в конце рассматриваемого периода священнослужители облачались в стихарь (столу), епитрахиль, короткую тунику поверх неё, пенулу или фелонь, омофор (двойной), чулки и чёрную обувь. Также примерно в VII веке начинает использоваться епископский жезл, а в западных провинциях и перстень. Изображения духовных лиц в подобной одежде можно встретить на иконах, фресках и мозаиках того времени.

Таким образом, как византийский храм был призван подчеркнуть богатство внутреннего мира христианина по сравнению с его внешним обликом, так и одежда священнослужителей была рассчитана на то, чтобы отвлечь христиан от погони за светской модой и роскошью, иметь достойный, но не чрезмерно пышный внешний вид, соблюдать духовную и телесную чистоту.

Источник: studbooks.net

Опишите внешний вид и внутреннее убранство византийских храмов.

Первые византийские храмы существенно отличались от знакомых нам современных соборов и церквей. Они строились соответственно с предыдущими традициями Римской империи – в форме базилик, т.е. как вытянутый прямоугольник. Обязательным элементом внутреннего убранства таких храмов были колонны. Однако начиная с VI в. византийские архитекторы разработали принципиально новый тип нового христианского храма – крестово-купольный, Построенный по центру купол опирался на четыре мощных столба, которые в свою очередь задавали форму креста При этом, общим для обоих типов было обязательное украшение изнутри стен храмов различными мозаиками и росписями на библейскую тематику.

По моему мнению, создатели христианских храмов прежде всего хотели показать наглядно верующим важнейшие сюжеты христианской религии (например, картины Страшного суда, рая, ада и т.д.). Также величественность и размеры таких храмов должны были внушать простым людям свою слабость и ничтожность по сравнению Богом.

Свежие записи

- Нуклеиновые кислоты — функции РНК и ДНК

- Глицерин — применение, побочные эффекты и свойства

- Катодно-лучевой эксперимент

- Определение и типы химических соединений

- Закон Чарльза в общем уравнении газа

Нуклеиновые кислоты — функции РНК и ДНК

Глицерин — применение, побочные эффекты и свойства

Определение и типы химических соединений

Закон Чарльза в общем уравнении газа

Общие соединения и их химические формулы

Источник: bystudin.ru

Если, прослеживая этапы развития рассмотренных нами культур древности, мы ещё замечаем какую-то хронологию, то среди последующих стилей мы видим, что они нередко перемешиваются между собой, порождая новые. Так, отпочковавшийся Персидский стиль оказал огромное влияние на Ведический (Индийский), смешался с Дальневосточными течениями (Японский стиль, Дзен, Фен-Шуй, Китайский Стиль), которые так же заимствовали друг у друга элементы.

Гремучая смесь снова выхлёстывалась на Европу, порождая то Китайщину (Шинуазри), то Колониальщину (если вспомнить ещё и влияние культур других стран по всему миру, в том числе и обоих Америк), с её разнообразными народными проявлениями. Всё это получило обобщающее название Этнические стили. Мы же пока будем рассматривать развитие европейских стилей, иногда упоминая влияние пришлых культур. Но к отдельному рассмотрению упомянутых Этно-стилей мы обязательно ещё вернёмся.

Полный размер

Hagia_Eirene

ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ.

В 330 году из-за междоусобиц, охвативших Римскую империю, император Константин I Великий свою столицу перенёс в Византий (c I века входивший в состав Римской империи) и назвал Константинополем. Византию в средневековье именовали Романией, византийцы называли себя ромеями, а свою культуру — ромейской. Император — «Басилевс ромеев» — объявил себя верховным жрецом. Это отразилось в искусстве Константинополя, выражавшем идеи культа «басилевса ромеев» как пантократора (от греч. — «держитель», повелитель вселенной). С тех пор она является центром гражданской и духовной жизни греко-римского мира.

Первые столетия Византийского государства рассматривают как главный этап в формировании мировоззрения византийского общества, с опорой на традиции языческого эллинизма и принципы христианства. Христианство, как философско-религиозная система формировалось сложно и под сильным влиянием ближневосточных религиозных учений, иудаизма, манихейства. Важным компонентом являлись античные философские учения. На смену непримиримости христианства с язычеством приходит компромисс с античным миросозерцанием.

Византия, стараясь превзойти Рим в отношении изящества и роскоши, начала украшаться величественными сооружениями. Прослеживаются этапы накопления и слияния опыта римской и восточной школ. Строятся крупнейшие официально — культовые сооружения. Междоусобная же борьба феодалов и нашествия варваров сокращают масштабы строящихся объектов, усиливают разницу в подходе к архитектуре в разных частях империи.

Византийская архитектура прошла в своем развитии три этапа:

ранне — византийский (V — VIII вв.) — когда происходило взаимосвязанное становление купольных конструкций и композиционных принципов центричных зданий;

средневизантийский (VIII — XIII вв.) с выработкой крестовокупольного типа культового здания;

поздневизантийский (XIII — XV вв.), характерный отказом от монументальных храмов и переходом к строительству небольших сооружений изысканной архитектуры.

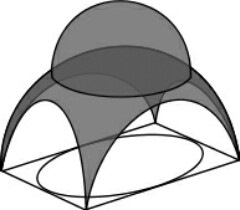

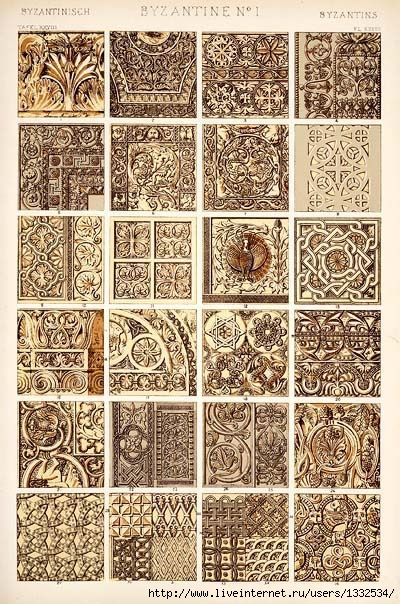

Заимствовав формы из Античности, византийское зодчество их видоизменяло и в течение V века выработало тип сооружений, отличающийся от типа древнехристианских базилик. Главное — употребление купола для покрытия средней части здания (центрально-купольная система). Купол был уже известен в языческом Риме и на Востоке, но помещался на круглом основании. Византийцы первые разрешили задачу помещения купола над основанием четырёхугольного плана при помощи, так называемых парусов, или пандантивов.

Для придания куполу ещё большей лёгкости вместо прямых отвесных стен нижнего сооружения начали строить полукруглые в плане ниши, оканчивающиеся вверху, у купола, полусферическими поверхностями так, что купол держался на вершинах арок этих ниш и на четырёх массивных столбах, подпирающих паруса. Эта средняя часть регулировала прочие части сооружения. Система постройки применялась в храмах, представлявших в общем плане соединение пяти квадратов в виде равноконечного (так называемого греческого) креста: над средним квадратом находился купол, в боковых квадратах — открывающиеся в это среднее пространство ниши; квадраты же, занимающие собой промежутки между оконечностями креста, представляли придаточные части, обыкновенно более низкие, чем сам крест. Наконец, к восточной стороне храма пристраивалась полукруглая апсида для алтаря, а к западной — притвор (нартекс). Сперва купол имел плоскую форму, впоследствии между ними и куполом появился цилиндрический барабан (тамбур), так что здание увенчивалось возвышенной главой и имело ещё два, четыре и даже больше куполов или глав над побочными пространствами.

Hagia Sofia

Внутри византийских храмов вокруг среднего подкупольного пространства, за исключением алтарной стороны, шла галерея наподобие хоров для женщин, присутствующих при богослужении, называясь гинекеем. Снизу эту галерею поддерживали колонны, антаблемент которых был, не горизонтальный, а состоял из полуциркульных арок, перекинутых с колонны на колонну.

Капители колонн в византийской архитектуре в большинстве случаев лишились абаки и приняли оригинальную форму усеченной четырёхгранной пирамиды, обращённой меньшим основанием вниз и покрытой не особенно выпуклой орнаментацией, мотивы которой составляют акантовые листья и другие офантазированные формы растительного царства; нередко этот орнамент был обведён по рёбрам пирамиды узорным бордюром. Ступни арок опирались не непосредственно на капители колонн, а на уложенные на них промежуточные элементы — подушки, так называемые (пульваны, похожие на куб со скошенными книзу боковыми гранями, также украшенные орнаментом.

Внутренность здания не отличалась богатством и сложностью архитектурных деталей, но зато его стены облицовывались снизу дорогими сортами мрамора, а вверху, точно так же, как и своды, обильно украшались позолотой, мозаичными изображениями на золотом фоне или фресковой живописью. Снаружи здание представляло два яруса продолговатых окон с округленным верхом, расположенных соответственно двум этажам сооружения. Эти окна иногда группировались попарно или по три, причём части каждой группы отделялись одна от другой небольшой колонкой, а сама группа была обрамлена фальшивой аркой. Кроме окон в стенах, для освещения здания служили окна в куполе, у самого его основания, или в тамбуре главы.

Формирование византийских систем перекрытий:

а — римский крестовый свод:

б — вспарушенный свод на четырех опорах:

в — вспарушенный свод на восьми опорах,

г — купол на парусах;

д — купол на парусах с погашением распора боковыми полукуполами;

е — крестовокупольная система перекрытия

Полный расцвет Византийского Стиля был в первой половине VI века, при Юстиниане, до начала XIII века Византийское искусство испытывало подъём, а по занятии Константинополя латинянами стало приходить в упадок. С разделом христианской церкви на католическую (западную) и православную (восточную) в 1054 г. и углублением различий в церковных церемониях в Западной Европе наибольшее распространение получают базилика и купольная базилика, а на востоке, в том числе и в России, — крестовокупольный храм.

Византийская архитектура оказала сильное влияние на формирование романской, готической архитектуры Западной Европы. Она сберегла в темную пору Средневековья античные предания и технические приемы, облегчив первые шаги искусству эпохи Возрождения. Её прямым продолжением было зодчество Сербии, Болгарии, Армении и Грузии, России.

С подражания византийским храмам началась архитектура турецкой Османской империи. Но византийские заимствования подверглись, конечно, глубокой переработке в национальной архитектуре каждой страны. Существовало и обратное влияние — на византийских стройках работали армянские, сирийские, сербские, арабские архитекторы.

Характер мебели в Византии полностью сохранился римский, но чрезмерное увлечение роскошью, перенасыщение предметов обстановки украшениями уничтожило изящество форм мебели. При ее изготовлении делался упор на ценные материалы — золото, слоновую кость, драгоценные камни, что способствовало полному уничтожению византийской мебели.

До наших дней не дошло почти никаких ее образцов, сохранились только изображения мебели на миниатюрах. В византийских жилищах были очень распространены ткани. Из узорных шелковых тканей делали занавесы, покрывала, скатерти. Пользовались византийцы и мягкой мебелью — низкие диваны, тахты, — заимствованной из Персии и других восточных стран.

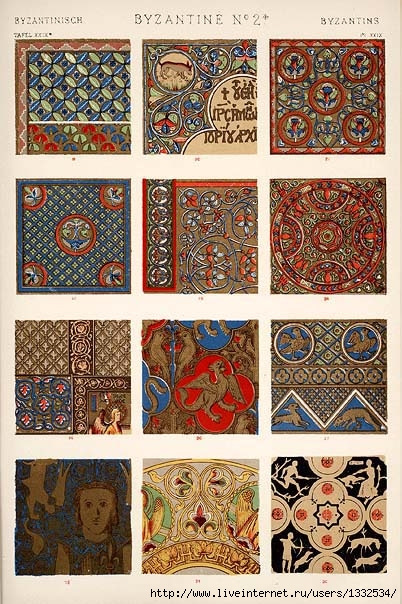

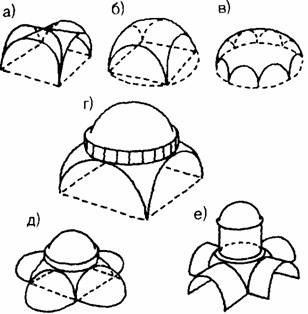

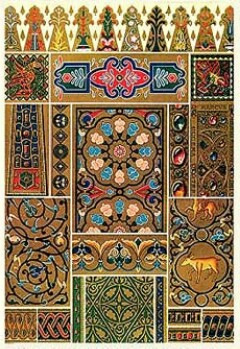

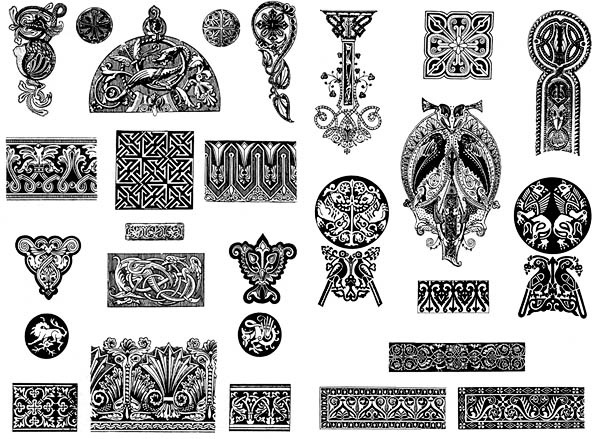

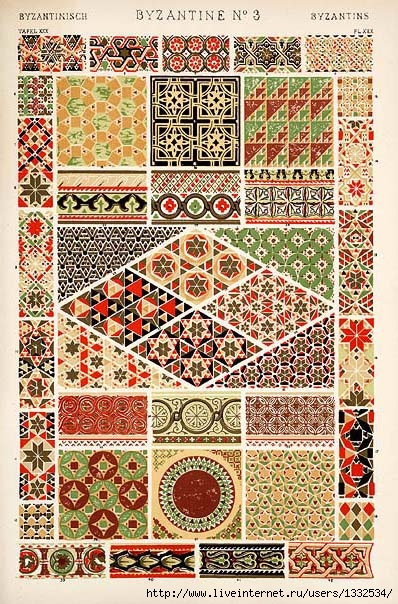

Характерным для орнаментального искусства Византии остается причудливая роскошная узорчатость, заимствованная у персов. Изображения животных на византийских тканях заключены в геометрические фигуры – круги или многоугольники; иногда они обрамлены длинным изогнутым акантовым листом. Для византийских тканей более характерен геометрический и зооморфный орнамент в сочетании с человеческими фигурами, чем растительный. Растительные же формы сильно стилизованы.

Растительные мотивы в византийской орнаментики несложны и разделяются на простейшие элементы — пальметику, полупальметику и стебель, образующие немногие комбинации. Они широко распространены в искусстве средневековья, в том числе и византийской орнаментальной флоре.

Орнамент состоящий из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности виноградных лоз, огрубленно и в значительной мере условно. Формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный.

Отдельно стоит сказать о декоративных материях. Знаменитые византийские шелка с ткаными узорами даже в сохранившихся фрагментах, прошедших испытание временем, поражают тонкостью работы. Шелковые полотнища украшали стены, укреплялись в арочных проемах. В случае если требовалось открыть проемы, занавеси завязывались или оборачивались вокруг колонн. Из Персии и стран Ближнего Востока обильно ввозились ковры и драгоценные ткани, которыми украшались ложа, табуреты и троны.

Внутреннее убранство в Византийском стиле менее всего соответствует определению «мрачное Средневековье». Стены помещений покрываются светлой темперной краской или побелкой (разведенным в воде толченым мелом). Последний слой краски иногда дополняется тонкими красными линиями, изображающими кирпичную кладку. Иногда применяется так называемая белая штукатурка, изготовленная из извести, песка и щетины. В некоторых случаях, когда требуется особо изысканная текстура, в смесь добавлялся жженый гипс. Такая штукатурка называется парижской или французской

Значительную роль в убранстве залов играют охотничьи трофеи, не говоря уж о доспехах, оружии, боевых знаменах и геральдических щитах, призванных демонстрировать воинскую доблесть хозяина дома. Доспехи, надо сказать, не всегда выставляются напоказ. Порой они убираются в своеобразные «ниши-шифоньеры» — нечто вроде вертикальных сундуков, украшенных резьбой или геометрическими орнаментами.

Византийский стиль очень помпезен и неудобен для применения в наши дни. Любой имперский стиль требует затрат и идеального вкуса. Легко перебрать с деталями и получить вычурную декорацию. До наших дней не дошло изображений жилого интерьера тех времен, но можно опираться на описания современников Византии.

Основные цвета стиля – золотой и пурпурный. Второй – оптимален для спальни. Это делалось для того, чтобы каждое утро вы ощущали себя рожденным в пурпуре, или, как тогда говорили, порфирогенитом. Так должны были рождаться императоры. И самой насыщенной в плане цвета в спальне должна быть кровать.

Можно поставить балдахин из легкой ткани с золотой каймой или с золотистым рисунком. Блестящие нити должны создавать эффект мерцания. Стены – на тон светлее. Можно постелить и развесить по стенам иранские ковры, также хорошо будут смотреться подушки.

Гостиную, если позволяют размеры, делают залом для пиров. Стены надо отделать так, чтобы имитировать цветные мраморные пластины. Главное – это не допустить ошибки в цвете, и лучше всего сделать эскиз. Но достаточно неширокого фриза с растительным орнаментом. Мягкую мебель надо выбирать с драпировкой из ярких восточных тканей.

Необходимо добавить несколько подушек-валиков.

Напольную мозаику из полудрагоценных камней можно имитировать состаренной керамической плиткой с геометрическим рисунком.

продолжение следует

Источник: www.drive2.ru