Миляева, П. А. Мелизматика в церковном действии древности — первоисточник вокальной импровизации / П. А. Миляева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 41 (383). — С. 125-127. — URL: https://moluch.ru/archive/383/84528/ (дата обращения: 30.04.2023).

В данной статье приводятся общие данные, которые свидетельствуют о существовании параллелей между духовной музыкой древности с её первоначальной речевой, литературной и устно-декламационной основой и современными вокальными приемами. Основная часть статьи раскрывает зависимость импровизационных мелизматических вставок, наиболее часто употребляющихся в западной исполнительской практике популярных вокалистов, от сложившихся в религиозной сфере традиций использования приемов определённого наклонения. Также в статье кратко рассмотрены принципы основных компонентов нахождения в культурном пространстве отечественной эстрадной песни XX-XXI веков.

Ключевые слова: мелизматическое пение, древние распевы, опевание, исторические параллели, преемственность музыкальной традиции.

Фольклор в музыке русских композиторов. Музыка 5 класс.

Современная отечественная вокальная школа постепенно начинает ориентироваться на западные образцы, которые, согласно мнению некоторых педагогов [3, с. 152], во многом опережают возникающие технико-композиционные связи процесса обучения эстрадному пению. Методы, положенные в основу исполнительского аппарата русской эстрады второй половины XX века, близки к классическому образованию [4, с. 95–96] как по типическим приемам звукоизвлечения, так и по содержанию музыкальной формы, в которой довольно простая мелодия сочеталась с аккомпанементом, построенным на базовых гармонических последовательностях.

Стоит сказать, что взаимопроникновение джазовых мотивов наряду с вкраплениями «народных» ходов и вокальных украшений, зачастую ведущих к кульминационной точке, значительно расширило возможности художественного образования вокалистов периода 60–70-х годов. Однако, в большинстве случаев тот или иной штрих, способ опевания или изложения специфической импровизационной вставки оставались типическими для определённого исполнителя или вокально-инструментального ансамбля, продолжая быть географически прикреплёнными к региону, где социокультурные факторы позволили возникнуть новому приёму.

Это связано, прежде всего, с особенной заинтересованностью основной части аудитории в более универсальных музыкальных композициях, где рефлексия оставалась доступной, а собственное прочтение не привлекало особого внимания, становясь фоновой частью повседневной деятельности [5, с. 3]. Последнюю четверть двадцатого века можно охарактеризовать возрастающей популярностью мотивов, частично скопированных с западных композиций и приобретших русский колорит путём создания аранжировок, тяготеющих к уже имеющимся стандартам, что впоследствии привело к возникновению особой среды для продвижения устойчивых музыкальных интонаций, часть из которых мы можем наблюдать и в наши дни.

Это, например, преобладание минорного лада, форма постепенного развертывания мелодии припева cо слабой доли по схеме D-T-S-D или по секвенциям, отталкивающимся от тоники, вторая часть которых имеет мажорный окрас, отклонения в параллельные тональности, преобладание автентических оборотов. Всё стабильно, композиционно зациклено (обычно это простая форма чередования припевов и куплетов, иногда распространённых инструментальными соло, модуляциями на полтона выше изначальной тональности или короткими ритмически и интонационно отличающимися от темы переходами типа «bridge» [9]) — упрощение продиктовано ещё одной движущей силой современного вокального пространства, в контексте идей которого существуют аналогичные друг другу образцы лёгкой танцевальной музыки, где поэтические формулы повествуют о любви и разных проявлениях смятения души.

Урок музыки 5 класс «Небесное и земное в звуках и красках» (русская духовная музыка)

На данном этапе уже целесообразно обращаться к историческим источникам для того, чтобы обосновать предпосылки распространения именно такого круга музыкальных формул, конечно, в более архаическом понимании. Для сравнения можно упомянуть своевременное упрощение текстов православных богослужений в период на рубеже XVII-XVIII веков, как раз после расцвета партесного пения [6], отличающегося значительной эмоциональностью.

Подобные изменения пытались вводить, заменяя мелизматически богатые партесные распевы знаменными, которые по структуре близки ранним византийским первоисточникам, считающимся некоторыми представителями духовенства менее «романтизированными», строгими и в большей степени предназначенными для смиренного моления. Так как современную аудиторию популярной эстрады характеризует, конечно, светскость и даже некоторые атеистические наклонности, мы будем говорить о причинно-следственных связях древнего и актуального искусства через общность желаемого результата взаимодействия музыки и нервной системы человека.

Для этого вспомним, что основным предназначением музыкальных элементов религиозных обрядов древнейших времён было именно введение участников традиционных действий в состояние экстаза (как, например, песни народов северной Мексики, часть которых была описана в творчестве К. Кастанеды, тесно связанном с изучением культуры яки); анализируя «живые» записи концертов современных отечественных исполнителей, я наблюдаю некоторые сходства: большое количество людей постепенно становится объединенной эмоционально группой, пребывающей в остром состоянии восторга и ликования от взаимодействия с узнаваемыми вокальными композициями, что сопровождается танцами и ответным пением (в интерактивном ключе). Так, говоря о преемственности музыкальных традиций, далее мы вспомним о совершенных образцах православного распева — о кондаках, которые в русской церкви постепенно формировались также на основе демественного пения, имеющего греческое происхождение.

В. В. Стасов отмечал характер обучения этому распеву как практически передаваемый зачастую без письменных источников навык, содержащий в себе значительную долю индивидуальной интерпретации певцов, заключающейся и в особом, виртуозном опевании основных мелодий, богатой орнаментике звучания, мелизматических вставках, а также в подобнах, собственно мелизматических фрагментах, встречающихся в византийской музыкальной культуре. Так как мелизматику в целом относят к качеству, своейственному песнопениям мировых религий, следует обратить внимание на изобилующую данными приёмами музыку древней Сирии.

Загаль — веяние Византии — опевание одного звука, насыщенное хроматическими ходами, распространённое в северной части одного из первых регионов, где начиналось проповедоваться православие. Также можно упомянуть связь композиторской интерпретации религиозных текстов с мелизматической импровизацией, на проведение которой был направлен речетативный песенный жанр шарги или шурги — каждая новая строчка вокализировалась наиболее искусным орнаментом, который мог воспроизвести хор.

Композиторская деятельность упоминается здесь не случайно — ислам, который в качестве религии был более характерен для центральной Сирии [12], запрещал и строго ограничивал музыкальное трактование некоторых идей, так что чаще всего образованные рабы, привозившие культуру своих регионов (чем и объясняется связь с иными религиями через музыкальные приёмы), были одновременно составителями и исполнителями своих произведений. Теперь вернёмся к кондаку как к завершённому по своим идеальным параметрам виду древнего пения (о первых формах-предпосылках мы говорили несколько ранее) и проведём несколько исторических параллелей.

Первая — с Романом Сладкопевцем, составителем кондаков, по преданию поглотившим данный Богородицей свиток [8], который имел греческое происхождение и разговаривал на сирийском наречии. Вторая — с Иоанном Златоустом, распространявшим антифонное пение, послужившее впоследствии началом развития многоголосной музыки на западе, о традициях современного вокала которого мы будем говорить в заключении статьи.

Саму традицию антифонного пения относят к Антиохии, родине Иоанна. Вспомним, что антифоны в особых праздничных службах христиан седьмого-девятого веков иногда заменялись близкими по строению респонсориями, в которых именно мелизматические украшения требовали от солиста особой профессиональной подготовки [1, с. 60, 78]. О респонсорных тонах мы вспомним несколько позже.

Здесь нужна ещё одна историческая параллель — с культурой древнего пения, которая росла на эллинистическом иудаизме [7]. Эллинистический иудаизм — понятие, объединяющее преемственность греческих и древневосточных религиозных традиций: таким образом мы приходим к вышеизложенным характеристикам вокального искусства северной и центральной Сирии и их связи с появлением кондаков и развитием православных богослужений в целом.

Переходя к современным мелизматическим традициям западного вокала, нам следует постоянно помнить о содержании пентатоники, вокруг которой построены многие композиции и импровизационные ходы. Прежде заметим, что пентатоника является основой продвинутых мелизматических упражнений — здесь мы снова вспоминаем о музыке и древности и матимах, от греческого «μαθήματα» [10], песнопение-упражнение. К матимам причисляют византийский стиль калофонического пения, относящегося к XIV веку, где древний распев становился более продолжительным, орнаментированным, где основной задачей исполнителя являлось сохранение нежного звучания нисходящих мелодий в высоком регистре (что достаточно схоже с современной моделью быстрого нисходящего или восходящего пропевания расширенного звукоряда или (зачастую) пентатоники). Относительно респонсорного тона необходимо сказать следующее: его силлабический распев может отсылать нас к современной системе устройства речетативных вставок, вокализируемых в кульминации или обозначаемых в финале. Например, речетативы в популярных песнях исполнителей: Christina María Aguilera, Madcone, Beyoncé Giselle Knowles-Carter.

- Лада О. В. О церковном пении. — Сборник статей. — М.: Талан, 1997–159 с.

- Стасов В. В. Избранные сочинения в 3 т.: Живопись. Скульптура. Музыка [том третий]. — М.: Искусство, 1952–455 с.

- Мусланова К. И. Современное музыкальное образование на Западе // Человек и образование. — 2013. — № 1 (34). — С. 152–155.

- Подпоринова Н. О. Современное вокальное эстрадное искусство в контексте российской музыкальной традиции ХХ в // Культурная жизнь Юга России. — 2016. — № 1 (60). — С. 94–97.

- Маевская И. В. Жанрово-стилевые аспекты отечественной эстрадной песни второй половины XX века: автореферат дис. канд. искусствоведения: 17.00.02 / Маевская Илона Владимировна. — Ростов-на-Дону, 2020. — 28 с.

- https://www.belcanto.ru

- http://az.lib.ru

- https://azbyka.ru

- http://frateroleg.name

- https://wiki2.org

- https://ru.wikipedia.org

- https://arzamas.academy

Основные термины (генерируются автоматически): D-T-S-D, XVII-XVIII, XX-XXI, антифонное пение, век, греческое происхождение, древнее пение, распев, центральная Сирия, эллинистический иудаизм.

Источник: moluch.ru

МЕЛИЗМАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

[От греч. μέλισμα — напев, мелодия], в церковном пении способ распевания текста, при к-ром на 1 слог приходится много (4 и более) звуков мелодии. Термин «мелизматический», появившийся в музыковедческих работах по григорианскому пению (напр.: melismatischer Gesang (мелизматическое пение), melismatische Melodiebildung (мелизматическая структура) — Wagner P. Einführung in die gregorianischen Melodien. Lpz., 19113. Tl.

1. S. 33, 35), впосл. стал применяться по отношению к др. певч. традициям (напр.: мелизматическая структура — Гарднер И. А. Богослужебное пение РПЦ. Серг. П., 1998. Т. 1. С. 128).

Определение времени сложения М. с. в византийской традиции связано со способом интерпретации ранней нотации. Методика транскрипции средневизант. нотации, предложенная западноевроп. исследователями, указывает на преобладание в XII-XIV вв. силлабико-невматического стиля, в то время как нек-рые совр. греч. ученые считают возможным существование песнопений, полностью распетых мелизматически уже в этот период. Последний подход не выдерживает критики в тех случаях, когда простым знакам нотации приписывается мелизматическое значение. Однако изучение древнерус. нотации, генетически связанной с византийской, дает основания полагать, что нек-рые большие ипостаси и тематизмосы (греч. θεματισμοί) являются мелизматическими формулами и их расшифровка, представленная в трудах зап. музыковедов, нуждается в корректировке.

С 1-й пол. XIV в. распространяются мелизматические версии неизменяемых песнопений певч. книги Аколуфия, связанной с деятельностью прп. Иоанна Кукузеля и с формированием калофонического пения. Возможно, распространение этого стиля повлияло на постепенное мелизматическое преобразование более простых форм мелоса Стихираря, не фиксируемое в нотации, но развивавшееся в устной форме. На этот факт отчасти указывают учебные методы метрофонии.

В совр. греч. церковном пении большинство жанров имеет неск. мелодических версий, одна из которых представлена М. с. Разнообразные приемы, используемые в М. с., с наибольшей полнотой были воплощены в жанре матимы.

В древнерусской традиции

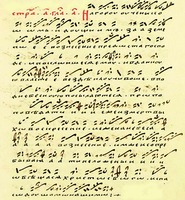

В древнерусской традиции к М. с. принадлежали образцы кондакарного пения, существовавшего приблизительно с кон. XI по нач. XIII в. (см. также в ст. Кондакарная нотация).

Анализ нотированных книг XII-XIII вв., содержащих песнопения знаменного распева, указывает на регулярное включение в тексты Стихирарей (в меньшей степени — Ирмология) лицевых начертаний и фит, подразумевающих мелизматические формулы. Отдельные стихиры могли представлять собой особо мелизматически развитые песнопения, судя по количеству используемых в них лиц и фит (напр., евангельские стихиры (см.: Минейный Стихирарь ГИМ. Син. № 279; Благовещенский Кондакарь РНБ. Q.п.I. № 32) и др.). В XV в. подобные формулы мелизматического типа приобрели такие графические начертания, которые оставались в большей или меньшей степени неизменными в дальнейшем.

Приблизительно в этот же период формировались новые певч. стили, для к-рых характерно преобладание формул мелизматического типа. К ним относятся демественное пение, образцы к-рого содержат оригинальные неосмогласные формулы мелизматического типа, и путевой распев, представляющий собой фактически орнаментированную версию знаменного распева. Мелодические формулы песнопений путевого распева были образованы путем ритмического увеличения и дополнения различного рода украшениями более простых по стилю попевок знаменного осмогласия.

На рубеже XVI и XVII вв. в певч. рукописях распространился термин «большой распев», относящийся к особому М. с. древнерус. традиции. Первоначально он применялся к циклу 11 воскресных евангельских стихир, а также тематически и литургически связанных с ними 11 воскресных ексапостилариев (светильнов) и богородичнов.

Мелодическая редакция этих песнопений, однако, была распространена задолго до этого времени. Ее устойчивая графическая форма сложилась к посл. четв. XV в. и существовала практически без изменений на протяжении ок. 100 лет (ГИМ. Епарх. № 174, посл. четв. XV в.; РГБ. Ф. 379. № 12, кон. XV — нач. XVI в.; Ф. 113. № 240, нач. XVI в.; Ф. 304. № 412, кон.

XV в.; № 421, сер. XVI в.; № 415, 3-я четв. XVI в., и др.). Она содержит множество тайнозамкненных начертаний лиц и фит. Примерно в 80-х гг. XVI в. в русле характерной для позднего периода тенденции к детализации записи мелоса был произведен развод этой редакции дробным знаменем (2 самых ранних известных списка, содержащих эту форму записи: ГИМ. Единоверч. № 37, 1584 г., и РГБ. Ф. 304. № 427, 80-е — 90-е гг.

XVI в.). В последующие десятилетия дробнознаменная форма записи повсеместно распространилась в рукописях и полностью вытеснила тайнозамкненную (РГБ. Ф. 304. № 429, 1-я пол. XVII в.; № 449, 1-я пол. XVII в.; Ф. 379. № 23, 2-я четв. XVII в.; № 29, 2-я четв. XVII в.; № 44, 1-я четв. XVIII в.; ГИМ. Син. певч. № 100, сер.- 3-я четв. XVII в.; № 219, кон.

XVII в., и др.).

В XVII в. были созданы мелодические редакции др. песнопений в стиле большого распева. Это циклы задостойников (ГИМ. Син. певч. № 105, кон. XVII в.; № 135, кон. XVII в.; № 219), догматиков на великой вечерне (РГБ. Ф. 379. № 4, посл. четв. XVII в.; ГИМ.

Син. певч. № 105; № 219), богородичнов на стиховне (ГИМ. Син. певч. № 105), воскресных ипакои (РНБ. Кир.-Бел. № 663/920, 2-я пол. XVII в.), избранные праздничные стихиры и славники: славник Рождеству Пресв. Богородицы «Днесь иже на разумных престолех почиваяй Бог» (ГИМ. Син. певч. № 332, 1682-1696 гг.; № 333, кон. XVII в.); славник Преображению Господню «Прообразуя воскресение» (ГИМ. Син. певч. № 52, кон.

XVII в.; № 1244, 2-я пол. XVII в.); стихира Преображению Господню по 50-м псалме «Божества Твоего Спасе» (ГИМ. Син. певч. № 52; № 1244); славник Рождеству Христову «Августу единоначальствующу» (ГИМ. Син. певч. № 1244). Эти песнопения известны по поздним пометным спискам и не обнаружены в рукописях предшествующего периода.

Они были записаны сразу же дробным знаменем, поэтому для них не существует тайнозамкненной графической формы, подобной древним редакциям евангельских стихир, светильнов и богородичнов.

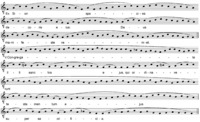

Протяженные мелизмы в хоровой и сольной частях градуала 5-го тона «Ex Ston» из мессы на 2-е воскресенье Адвента (совр. транскрипция)

Протяженные мелизмы в хоровой и сольной частях градуала 5-го тона «Ex Ston» из мессы на 2-е воскресенье Адвента (совр. транскрипция)

Мелизматические лица и фиты песнопений большого распева дополняются эпизодическим включением кратких формул силлабо-невматического типа — попевок и лиц-попевок, общих со столповой знаменной традицией. По своему формульному составу, графическому облику и композиционным закономерностям образцы большого распева входят в широкую сферу древнерус. знаменного распева. На этом основании правомерно называть данный певч. стиль «большим знаменным распевом» (по аналогии с существовавшим в поздний период внутренним делением в рамках других стилей — напр., «большого пути» и «большого демества», как мелизматических «подвидов» путевого и демественного распевов).

В стилистическом отношении песнопения большого распева можно разделить на 2 группы — осмогласные, имеющие указания на глас и содержащие формулы знаменного осмогласия, и неосмогласные. Негласовая разновидность большого распева представлена циклами воскресных ексапостилариев и богородичнов. Все 22 песнопения (по 11 в каждом цикле) представляют собой одну и ту же мелодическую композицию, приспособленную к разным словесным текстам, что является воплощением одного из формообразующих принципов знаменного распева — пения на подобен — в масштабах цикла пространных мелизматических песнопений. Это делает невозможным отнесение их напевов к системе осмогласия, принадлежность к к-рой предполагает разное мелодическое наполнение для каждого из гласов. Напевы светильнов и богородичнов состоят из формул, не имеющих четкой гласовой принадлежности.

Поздние памятники большого распева, известные по спискам 2-й пол. XVII в., обладают рядом специфических черт, отличающих их от «классических» памятников стиля.

Одна из наиболее заметных особенностей — включение в их мелос «оригинальных» мелодических оборотов, не идентифицируемых с известными формулами знаменного распева, предположительно являющихся плодом композиторского творчества мастеров-распевщиков. Кроме того, в нек-рых случаях явно прослеживается стремление авторов следовать в композиции и форме песнопения известному образцу (в качестве которого выступает одна из евангельских стихир). Так, напр., задостойник на Рождество Христово 1-го гласа (ГИМ. Син. певч. № 219. Л. 298) распет «по модели» евангельской стихиры того же гласа настолько точно, что за исключением нескольких формул, пропущенных из-за меньшей длины словесного текста задостойника, практически буквально повторяет ее мелос.

Мелизматические формулы Стихираря и Ирмология помещались древнерус. распевщиками в отдельные разделы теоретических руководств (один из первых, вероятно,- «Розвод знамени мудрому и фитам изо всех гласов, еже в праздницех и в октаике и в триоди» в «Ключе знаменном» инока Христофора 1604 г. (РНБ. Кир.-Бел. № 665/922, л. 1001-1003 об.; см. в статьях Лицо, Фита )). Оригинальный мелос песнопений Обихода не был классифицирован древнерус. теоретиками, однако его мелизматические обороты образуют особую систему древнерус. формульности.

Лит.: Бражников М. В . Федор Крестьянин. Стихиры. М., 1974. (ПРМИ; 3); Στάθης. Χειρόγραφα. 1975-1993. Τ. 1-3 (по указ.); Тюрина О. В . Стихиры евангельские большего знамени как модель для работы распевщиков (на примере цикла задостойников) // Вестн. ПСТГУ. Сер. 5. 2007. Вып. 1(1). С. 60-71; она же . Об одном образце древнерус. мелизматики: цикл светильнов воскресных // Там же.

2008. Вып. 2(3). С. 7-22; она же . Цикл стихир евангельских: стилевые редакции по рукописям кон. XV — сер. XVII в. // Гимнология. М., 2008. Вып. 5. С. 171-176; она же . Формирование графического облика мелизматических песнопений: цикл светильнов воскресных по спискам XII — кон. XV в. // ЕжБК ПСТГУ,19-я.

2009. С. 202-213; она же . О графическом воплощении евангельских стихир большого распева: от тайнозамкненной формы записи — к разводу дробным знаменем // Вестн. ПСТГУ. Сер. 5. 2015. Вып. 3(19).

С. 41-51.

И. В. Старикова, О. В. Тюрина

На Западе

На Западе в григорианском пении были мелизматически распеты мн. тексты мессы и оффиция: «Kyrie», аллилуиарии (напр., стих «Vidimus stellam»), интроиты («Oculi mei»), оффертории («Tu es Petrus»), градуалы («Ex Sion»), большие респонсории (responsoria prolixa, напр. «Stirps Jesse»), тракты («Deus, Deus meus»), малый стих (versiculum) «Benedicamus Domino» и др. В гимнографии мелизматическими по преимуществу являются респонсории Хильдегарды Бингенской, в которых распев 1 слога текста может охватывать от 30 до 50 звуков (напр., в респонсории «Vos flores rosarum» — 45-звучный распев слова «capite»). М. c. характерен для многоголосных хоральных обработок XII-XIII вв.- органумов школы аббатства Сен-Марсьяль (Лимож) и школы Нотр-Дам (Париж).

Мелизматика, отмечающаяся в нотных рукописях с кон. IX в. (напр., Laon. Bibl. municip. 239), фиксирует важную историческую тенденцию зап. церковного пения. Притом что форма хоралов остается текстово-музыкальной (муз. структура следует структуре словесного текста), их стиль очевидно непохож на древнейшую антифонную псалмодию.

Выразительный мелодический контур, вычленение мотивов и их разработка (в т. ч. секвенцирование, как в респонсории «Una hora», на слове «Judaeis»), обновление тематизма (прообраз буд. «сквозного развития») и т. д.- все это свидетельствует о превалировании чисто муз. соображений. Столкновение противоположных тенденций — с одной стороны, к большей музыкальности, пышности, в отдельных случаях даже к прямой демонстрации исполнительского мастерства, с другой — к строгости «музыкального молитвословия», внятности молитвы — магистральный вектор эволюции зап. монодии и зап. церковной музыки в целом.

Лит.: Harr á n D. Word-Tone Relations in Musical Thought: From Antiquity to the 17th Cent. Neuhausen; Stuttg., 1986. (Musicological Studies and Documents; 40); Hiley D. Western Plainchant: A Handbook. Oxf., 1993.

Источник: www.pravenc.ru

Какие музыкальные украшения разрешалось использовать в церковной музыке древней руси мелизмы

Мелизм — это мелодический фрагмент, исполняемый на один слог, или распев слога. Еще так называют вставное музыкальное украшение: оно не влияет на ритм и размер мелодии и исполняется за счет длительности основной ноты, которую и украшает.

Термин произошел от древнегреческого слова «мелос» — «песня, мелодия». В средневековой европейской музыке к мелизмам относили любые распевы, а иногда так называли музыку, специально написанную для пения. Американский словарь Мерриэма — Уэбстера датирует первое упоминание слова «мелизм» в английском языке в современном значении 1837 годом.

Сегодня музыковеды выделяют множество видов мелизмов: форшлаги, морденты, группетто, трели, вибрато, арпеджио, фиоритуры, пассажи и другие. Мелизмы могут быть прописаны в партитуре мелкими нотами или специальными знаками, а могут исполняться импровизационно — по желанию музыканта.

Вставными украшениями активно пользовались европейские композиторы эпохи барокко (XVII — середина XVIII века). В то время поощрялись виртуозность и богатство музыкальной отделки. Композиторы-романтики XIX века искали в мелизмах краски для передачи реалистичных образов — пения птиц, детских голосов, девичьего смеха.

Традиционно мелизмами была богата восточная музыка. Поэтому композиторы использовали их, чтобы придавать произведениям восточной колорит. Причудливый орнамент можно услышать, например, в «Пляске персидок» — вставном балетном номере из оперы Модеста Мусоргского «Хованщина» (1872).

Советский композитор Арам Хачатурян в полной мере использовал мелизмы в армянском национальном балете «Гаянэ» (1941) — в частности, в «Танце розовых девушек», где они показывают легкость, изящество и кокетство танцовщиц.

Источник: www.culture.ru