Душу и жизнь человека в глубокой древности охраняли металлы и драгоценные камни. Славянские языческие мифы роднят золото и серебро с солнечным светом и молниями Перуна. Этим драгоценным металлам приписывали способность отгонять нечистую силу и приносить здоровье, долголетие, красоту.

Всё, что мы называем теперь украшениями, в древности имело религиозный, магический смысл, да и сегодня утратило его не вполне. Украшение в древности надевалось не только и не столько «для красоты» (хотя и для этого тоже), сколько в качестве амулета, священного талисмана, по-русски «оберега», от слова «беречь», «оберегать». Такими оберегами во всех культурах мира принято «защищать» особо слабые, незащищённые участки тела — горло, виски, запястья и так далее.

При этом древнеславянский женский наряд включал в себя (как, впрочем, и наряд теперешних женщин) гораздо больше украшений, нежели мужской. С древнейших, поистине пещерных времён женщина была объектом едва ли не религиозного поклонения со стороны мужчины.

Как на самом деле выглядели русы?

Характерные различия культур разных народов, племён, семейств, живущих на различных территориях, прослеживаются и в их украшениях. Среди излюбленных украшений Древней Руси всегда бытовали бусы, особенности которых разнились в зависимости от конкретной территории проживания, конкретного племени.

Слово «бусы» в современном значении начало употребляться в русском языке с XVII века, до тех пор, по всей видимости, славяне называли эту разновидность украшения «ожерельем», то есть «тем, что носят вокруг горла». Археологи часто так и пишут в своих работах: «. найдено ожерелье из бус».

В самом деле, нитка зачастую очень крупных (около 1,5 см в диаметре) бус, однотипных или разных, современному человеку напомнит скорее именно ожерелье, а не те бусы, что носят теперь. Бусы должны были отгонять силы зла, а душу, наоборот, удерживать в теле.

В древности бусы являлись любимым украшением женщин из северных славянских племён, у южных они были не так распространены. Были они в основном стеклянными и до IX—X веков большей частью привозными, так как собственное стеклоделие у славян только налаживалось и не могло удовлетворить массовый спрос. В древнем торговом городе Ладоге в слое VIII века найдены кусочки шлака, что образуется при варке стекла, а также недоделанные, бракованные бусины. Это обнадёжило исследователей, они начали искать остатки мастерской местного стеклодела «стеклу кузнеца».

Главная тайна Славянских узоров .Об этом вы точно не знали

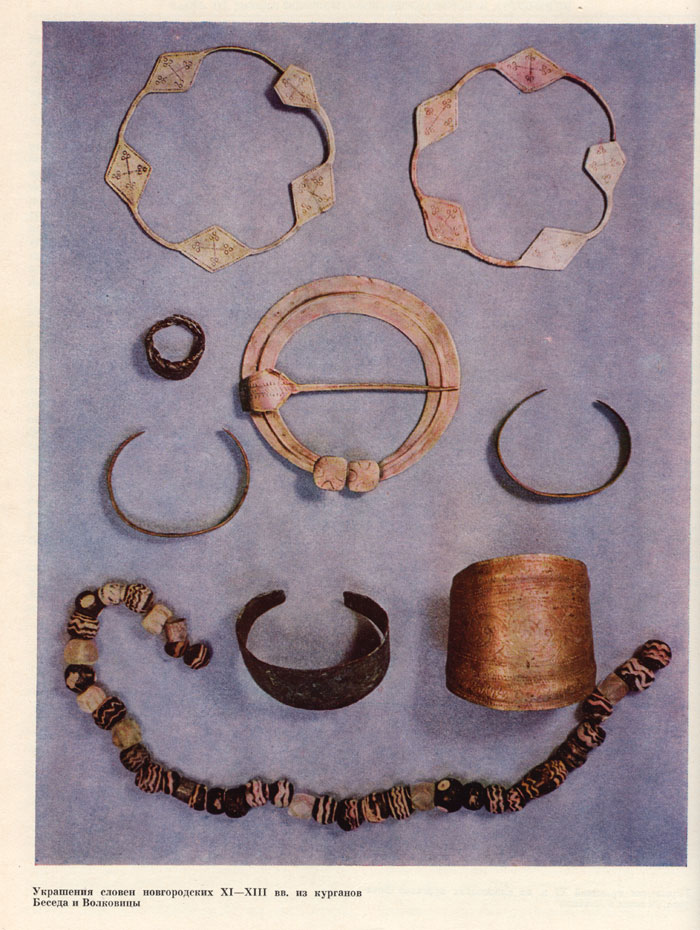

Здесь, помимо остальных украшений, представлены бусы из сердолика и хрусталя.

Учёные спорят: одни требуют неопровержимых доказательств, другие говорят, что все необходимые доказательства уже найдены. Время появления собственного стеклоделия в Ладоге, таким образом, предстоит уточнить. Но вот то, что именно через эти места везли из-за Балтийского моря в Северную Русь импортные стеклянные бусы и продавали, быть может, даже на вес, — это факт установленный.

Известно также, что ещё в пору написания первых летописей в Ладоге делались «археологические находки»: река, подмывая берег, во множестве выносила на свет «стеклянные глазки» неведомого происхождения. Одни бусины попали на волховские берега из Средней Азии, другие с Северного Кавказа, третьи — из Сирии, четвёртые — вовсе с Африканского континента, из египетских мастерских. Самое интересное, что везли их сюда не восточным путём, через Русь, а, наоборот, по водным магистралям Западной Европы — через земли западных (Словакия, Моравия, Чехия) и балтийских славян, владевших выходами в море.

В глубокую старину на территории нынешней России, как и во всем мире, для изготовления бусин использовали камень, металл и так далее. Стеклянные бусины появились на Руси уже в домонгольский период. Славяне в I тыс.н.э. вообще были знакомы со стеклом только по украшениям: бусам и подвескам.

Бусинки древнерусского производства отличались от привозных цветовой гаммой. Они были коричневые, фиолетовые, синие, бирюзовые, желтые. Как правило, это бусы среднего размера, из прозрачного стекла, без декора. Исключение составляют золоченые бусы.

Первые на территории Руси стекольные мастерские появились в ХI веке в Киеве. В них производили сосуды, смальту для мозаик, бусы. Образцы изделий были иноземными, да и обучали русских людей ремеслу заморские мастера. В то время сильно сказывалось влияние Ближнего Востока, Византии. Но скоро произведения русских мастеров приобрели особые самобытные черты.

По некоторым свидетельствам, их работы не уступали по качеству венецианскому стеклу. Позднее бусы стали делать в Новгороде, Полоцке, Рязани и других городах.

Древняя Русь — царство стеклянных бус: доля их среди найденных в раскопках превышает 2/3. Оставшуюся треть составляют все остальные виды бус: янтарные, из сердолика, хрусталя, аметиста. Кроме того, встречаются бусы из кости, глины, бронзы, серебра, золота. Совсем редко в раскопках того периода находят жемчуг, хотя из документов известно, что уже в ХI веке одежду украшали жемчужной вышивкой.

Учёные делят древние бусы на огромное количество видов, групп и подгрупп. Некоторые бусы мастера делали из отрезков стеклянных палочек, имевших несколько слоев — всего чаще жёлтый, белый, красный. «Стеклу кузнец» раскалял палочку до мягкого состояния, отделял щипцами кусочек и прокалывал его острой иглой по слоям или поперёк. В других случаях основу крупной бусины приготавливали из стекла всевозможных смешанных оттенков (иногда таким образом в дело шли переплавленные остатки бракованных бус).

Затем, если требовалось, на основу «наматывали» тонкий слой стекла чистого, красивого цвета: жёлтого, синего, красного, зелёного, фиолетового, белого, какого угодно (освоив приготовление стекла, славяне очень скоро выучились окрашивать его, используя минералы, залежи которых находились на их территории). А дальше в бока пышащей жаром бусины вплавляли всё новые кусочки многослойных прутков, но на сей раз таких, у которых цветные слои чередовались концентрическими кругами, наподобие древесных колец.

Получавшиеся узоры археологи называют «глазками»: действительно, к примеру, красное пятнышко, окружённое белым, зелёным и жёлтым ободками, напоминает глазок.

Существовали также позолоченные и посеребрённые бусы. Техника серебрения и золочения стеклянных изделий, в том числе бус, была освоена мастерами египетского города Александрии ещё до нашей эры. Спустя века ниточка традиции дотянулась и до Северной Европы.

Славянские «стеклу кузнецы» специальными приёмами на стеклянную основу бусины наносили тончайшие лепестки серебряной или золотой фольги, а чтобы покрытие не стиралось, сверху его защищали новым слоем стекла.

После VI века нашей эры, когда производство бус стало массовым и носить их начала вся Европа, ремесленники стали экономить драгоценное золото и покрывали все подряд бусины более дешёвым серебром, а чтобы придать им вид «золотых» обливали сверху прозрачным светло-коричневым стеклом.

До конца IX века среди ладожских находок встречаются настоящие позолоченные бусины, но очень скоро начинают в огромном количестве попадаться откровенные подделки: вместо фольги стали употреблять стекло, окрашенное в «золотой» цвет солями серебра.

А ещё славяне очень любили бисер. Изготавливали его самых разных цветов: жёлтый (ярко-жёлтый и лимонный), зелёный, бирюзовый, васильковый, сероголубой, молочно-белый, розовый, красный. Арабские путешественники упоминают, что зелёные бусы (бисер) считались у славян весьма престижными и были признаком богатства. Попадается археологам и «позолоченный» бисер.

Учёные пишут, что делали бисер из стеклянных трубочек диаметром 5-7 мм: сперва намечали бисерины щипцами, потом отделяли острым лезвием. Затем помещали в горшок, перемешивали с золой или мелким песком и вновь нагревали. У части бисерин (у трёх-четырёх на каждую сотню) при этом заплывали отверстия, предназначенные для нити, но зато остальные делались гладкими и блестящими.

По материалам IX века выявлены устойчивые комплексы украшений различных племенных групп. Славянки кривичи носили ожерелья из золочёных и посеребрённых стеклянных бус, новгородские славяне — многогранные хрустальные и стеклянные, а также серебряные. Вятичи носили бусы из розоватых бипирамидальных и белых шарообразных хрустальных или стеклянных бусин, их диаметр составлял 10-15 мм. Самые большие были до 2 см. В Прибалтике носили бусы из янтаря и из ракушек каури.

Характернейшим дреговичским украшением можно считать ажурные цилиндрические бусы, украшенные крупной зернью (так называемые бусы минского типа).

После монголо-татарского нашествия, прервавшего развитие ремесла на Руси, стеклоделие возрождается сначала на территории современной Украины, а затем и России. Петр 1, в стремлении сблизить Россию с Европой не только внедрял европейские порядки одежду еду и прочее но и поставил под наблюдение иностранцев русских мастеров художественных промыслов.

Ввоз бисера в Россию постоянно увеличивался, больше становилось и привозных образцов. Изделия из бисера того периода составляют гордость русского прикладного искусства, несмотря на то, что и материал, и образцы были иностранными.

Даже в 1753-1768 годах, в период работы Ломоносовской фабрики в Усть-Рудице, производимые на ней бисер и стеклярус составляли лишь небольшую часть используемого в России. В отличии от других европейских стран, в России изделия из бисера почти не предназначались для торговли. Рукоделие было домашним занятием. На продажу изделия производили в монастырях да изредка крепостные в небольших мастерских.

Поскольку корни происхождения украшений кроются в их магическом предназначении, то для расшифровки смысла их формы, цвета, орнамента требуется более полно представлять культурный и религиозный мир славянского племени. Однако на сегодняшний день таких знаний мало для выдвижения и подтверждения научных гипотез. Поэтому точного и общепринятого объяснения этноопределяющих различий славянских украшений в современной науке пока нет.

Надеюсь, прочтение было легким и познавательным, хоть и длительным! Благодарю всех за интерес!

Источник: www.livemaster.ru

Семилопастные височные кольца (фото)

Височные кольца, фото которых представлены в статье — украшения славянских женщин, закреплявшиеся, как правило, у висков. Их изготавливали из золота, серебра, бронзы. Височные кольца славяне носили по одному или по несколько пар сразу. У разных племен украшения были разной формы. Кольца прикрепляли к головному убору с помощью лент или ремешков.

История

Самые первые украшения были найдены в захоронениях унетицкой и катакомбной цивилизаций. Встречаются образцы и в погребениях Трои и Минкен эпохи бронзового века. На востоке украшения найдены в карасукских захоронениях. Более поздние находки относят к чернолесской культуре.

Пик разнообразия височных колец приходится на период расцвета славянской культуры в эпоху Средневековья. По мнению некоторых исследователей, внешний вид украшений был придуман под влиянием арабской и византийской цивилизаций.

Славянские ювелирные изделия, в том числе и височные кольца, стали появляться в Скандинавии во второй половине X века. Они использовались в качестве средства платежа. Среди украшений, обнаруженных в хорватских захоронениях п-ва Истрия, большую часть составляли проволочные изделия небольшого размера. Концы украшений были завернуты в небольшие колечки-петли. Они служили для соединения элементов.

Семилучевые изделия

Украшения, ставшие прототипами семилучевых и семилопастных височных колец, были распространены у вятичей и радимичей. В их числе изделия Зарайского клада IX века. Среди найденных украшений встречаются пятилучевые с тремя шариками на лучах и семилучевые с одним шариком. К данной группе принадлежат украшения из Полтавского клада IX века.

Близкими к зарайским височным кольцам считают украшения с семью лучами, найденные в Новотроицком городище. Считается, что они копируют изделия из Подунавья.

Семилучевое украшение городища Хотомель относится в VIII-IX векам. Украшения такого же вида обнаружены на городищах Горналь (раменская культура), борщевской культуры, в Кветуни, на поселениях под Смоленском и в Верхнем Поочье.

Проволочные височные кольца славян: фото, типы

По величине и форме украшений определяется категория, к которой относится то или иное изделие: перстнеобразные, браслетообразные, среднего размера, фигурные. Внутри первых трех категорий существует разделение на типы:

- Замкнутые (концы спаяны).

- Завязанные (с одним или двумя концами).

- Несомкнутые простые.

- С заходящими концами (крестообразные, в 1,5-2 оборота).

- Загнутоконечные.

- Плоскоушковые.

- Втульчатые.

- Петлеконечные.

Самые небольшие перстнеобразные височные кольца нашивались на головной убор или вплетались в волосы. Такие украшения были распространены среди всех славянских племен, поэтому их нельзя считать ни хронологическим, ни этническим признаком. Полуторооборотные изделия, однако, изготавливались преимущественно юго-западными группами.

Височные кольца дреговичей, полян, древлян, бужан были перстнеобразными. Их диаметр варьировался от 1 до 4 см. Наиболее популярными были украшения с несомкнутыми и нахлестывающимися друг на друга концами. Реже обнаруживаются S-конечные и загнутоконечные кольца, полихромные, трехбусенные и однобусенные изделия.

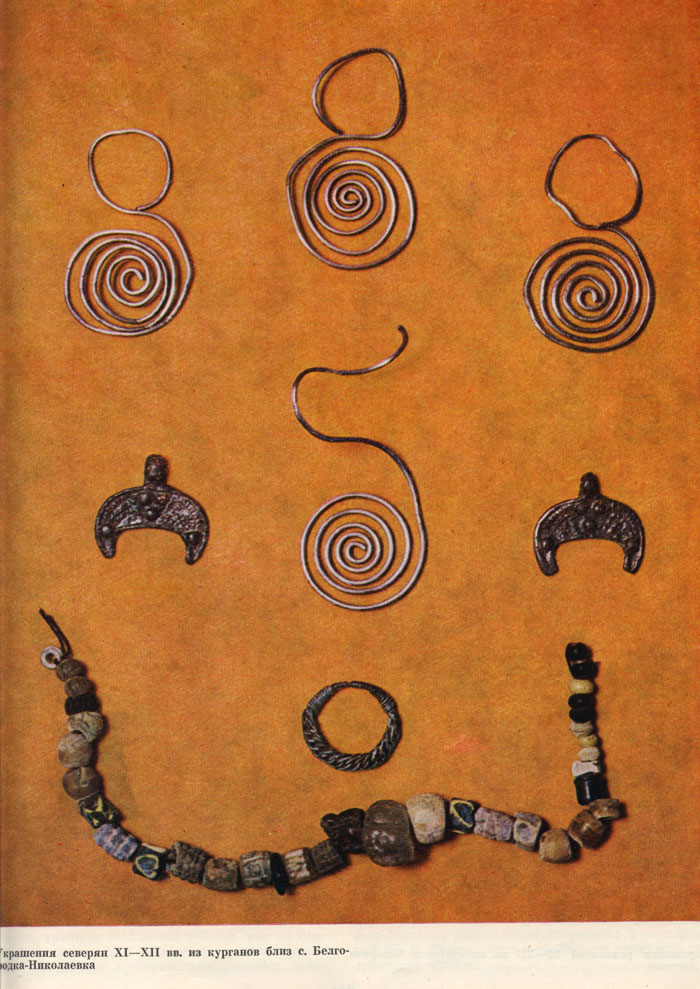

Украшения северян

В качестве этнографического признака этих славян выступают спиральные фигурные изделия IX-XII вв. Женщины носили по 2-4 штуки с обеих сторон. Этот вид украшений произошел от спиральных изделий, распространенных в VI-VII вв. на левобережье Днепра. Для более ранних культур характерны лучевые литые ложнозерненные украшения VIII-XIII веков.

Они представлены в виде поздних копий дорогих изделий. Кольца XI-XIII вв. отличает небрежность изготовления.

Кривичи

Смоленско-полоцкие племена изготавливали браслетообразные украшения. Височные кольца кривичи прикрепляли с помощью кожаных ремешков к головному убору, сделанному из бересты или плотной ткани. У каждого виска было 2-6 украшений. В XI-XII веках смоленско-полоцкие кривичи носили кольца с двумя завязанными концами, а чуть позже – с одним. В верховьях Клязьмы и Истры обнаружено множество колец в форме буквы S.

У псковских кривичей также были распространены браслетообразные кольца, но крестообразные и загнутоконечные. В некоторых случаях женщины подвешивали к ним бубенчики или трапециевидные подвески на цепочках.

Новгородские славяне

Они изготавливали щитковые кольца. К наиболее ранним изделиям относят кольцо размером 9-11 см с четкими ромбическими щитками. Внутри них был пунктиром изображен крест в ромбе. Конец креста оформлен тремя кружками. Концы кольца завязывались, или на одном из них делали щиток.

Этот тип украшений называется классическим ромбощитковым. Такие изделия были распространены в X-XII вв. Чуть позже стали наносить рисунок креста в ромбе с четырьмя кружками.

Со временем щитки стали делать сглаженными, а впоследствии – овальными. Существенно уменьшился диаметр колец. В XII-XIII вв. стали делать втульчатоконечные изделия, украшенные продольным ребром или выпуклинами. В XIII-XV веках популярными стали височные кольца, выполненные в форме перевернутого вопросительного знака.

Семилопастные лучевые украшения

Признаком самых ранних образцов является их грубая выделка. Древнейшие типы семилопастных изделий относятся к XI веку. Т. В. Равдина отмечает, что эти изделия были распространены (за некоторым исключением) за пределами территории использования классических семилопастных украшений. Вместе с тем автор указывает на отсутствие постепенного морфологического перехода от древнейших изделий XI века к москворецким XII-XIII веков. Однако, как показывают находки нескольких последних лет, это не совсем верно.

К примеру, несколько древнейших украшений обнаружены в Звенигородском р-не Московской обл. Их фрагменты часто встречаются на поле около бывшего городища Дуна в Тульской области. Археологи говорят о том, что этот тип украшений был распространен на рубеже XI-XII веков. Следовательно, несмотря на отсутствие постепенного перехода, он мог являться следующим уровнем развития семилопастных изделий.

Этот тип украшений отличается небольшим размером, скругленными каплевидными лопастями, отсутствием боковых колечек. Последние начинают появляться в первой половине XII в. вместе с заштрихованным орнаментом, заходящим на лопасти острыми кончиками. Сами концы приобретают секировидную форму.

Развитие семилопастных украшений

В середине XII столетия существовало достаточно много переходных форм таких колец. К примеру, обнаружены изделия с каплевидными лопастями и боковыми колечками, с орнаментом, секировидными лопастями и не заходящим на них узором. Более поздние украшения имели все эти признаки. В XII-XIII вв. семилопастное кольцо становится больше, узоры и орнаменты усложняются.

Найдено несколько типов таких украшений. Число лопастей варьировалось от 3 до 5 штук.

Противоречия исследователей

Т. В. Равдина отмечает, что район, в котором было обнаружено самое большое количество сложных височных колец, вятичи не населяли. Это подтверждается сведениями из летописей. В верховьях Оки найдено довольно мало таких украшений. Соответственно, перед исследователями встал вопрос: можно ли считать эти изделия атрибутом вятичей?

Надо сказать, что древнейший тип семилопастных украшений часто обнаруживается на территории радимичей. Височные кольца этого типа, по мнению Рыбакова, попали к ним волгодонским путем. Такие изделия были распространены на земле вятичей и радимичей достаточно долго – до XIII в. От них пошли радимичские семилучевые височные украшения X-XI веков и вятичские семилопастные кольца XII века. Они использовались вплоть до монгольского нашествия.

В основе изделия использовалось кольцо, нижняя часть которого украшена зубчиками, торчащими внутрь. Наружу выходят длинные треугольные лучики, которые часто украшали зернью. Эти изделия, попавшие впервые к восточным славянам, не считались племенным признаком. Однако по прошествии времени они хорошо закрепились на территориях, населенных вятичами и радимичами.

В IX-XI веках именно эти кольца стали признаком племенных групп. Семилучевые кольца укрепляли на вертикальной ленте, которую пришивали к головному убору. Такие наборы украшений именуются ленточными.

Бусинные ювелирные изделия

Они также относятся к ленточным украшениям. Бусинными кольца назывались потому, что на проволоку пронизывали небольшие бусины. Чтобы элементы не перемещались, их фиксировали обмоткой из тонкой проволоки. Среди бусинных колец выделяют следующие разновидности:

- Гладкие. В эту группу входят кольца с бусинами одинакового и разного размера. Первые были распространены в X-XIII веках, вторые – в XI-XIV вв.

- Ложчатые.

- Гладкие со сканью.

- Мелкозерненые.

- Крупнозерненые.

- Ажурно-филигранные.

- Зернено-филигранные.

- Комбинированные.

- Узелковые.

- Полихромные с бусинами из камня, пасты, янтаря, стекла.

Колты

В сельской местности, за исключением отдельных территорий, бусинные кольца обнаруживаются редко. Они были распространены преимущественно среди горожанок. Ленты с трехбусинными кольцами, как правило, завершались связкой из двух-трех таких украшений или утяжеленной подвеской. В первой половине XII века в качестве последней выступал звездчатый колт. Дужка кольца была широкой.

Во второй половине XII столетия вместо уплощенного верхнего луча появился лунничный элемент с узкой дужкой.

С течением времени размер колта уменьшался. Сканно-зернистые лучевые изделия стали шедеврами древнерусских ювелирных мастеров. Высшая знать носила лунничные полые подвески. Они изготавливались из золота и украшались эмалевыми рисунками с обеих сторон. Выполняли такие колты и из серебра. Их украшали чернью. Как правило, изображали русалок с одной стороны и турьи рога – с другой.

Подобные орнаменты присутствовали и на других ювелирных изделиях, описанных в работе В. Коршуна. Рыбаков считает, что эти изображения символизировали плодородие.

Луничные колты носили, как правило, на цепочке, которая прикреплялась в районе виска к головному убору. Со второй половины XII века начали изготавливать полые эмалевые колты из меди. Их украшали рисунками и позолотой. Эти подвески были дешевле, чем украшения из драгметаллов. Соответственно, медные изделия получили большее распространение.

Еще дешевле были колты, изготовленные из оловянисто-свинцовых сплавов. Они были распространены до XIV столетия.

Эпоха ювелирного искусства древних славян закончилась после установления татаро-монгольского ига. С нашествием кочевников исчезла технология, восстановить которую удалось только спустя несколько сотен лет.

Источник: fb.ru

Украшения древних славян

О славянских украшениях IX-XII веков можно было бы написать весьма обширное исследование, так как от того времени до нас дошло очень много материала, свидетельствующего, что, подобно другим народам, древние славяне, особенно женщины, насколько это позволял им их достаток, стремились к тому, чтобы принарядить себя различного рода украшениями. В истории материальной культуры древних славян нет ни одной такой другой страницы, которую можно было бы осветить так подробно, как украшение тела и платья, а также связанное с этим производство украшений, которые были тогда у славян в моде.

Во-первых, нам неизвестно, изготовляли ли славяне в древнейший период их существования украшения и существовало ли у них ювелирное производство. Почти все то, что является характерным для украшений славян языческого периода, появилось, только в конце этого же периода, с VIII по XI век, когда славяне подверглись сильному византийскому, восточному и скандинавскому влиянию, а на Западе — влиянию франков.

До этого украшениями славяне были весьма бедны. В могильниках V—VIII веков мало встречается ремесленных изделий и украшений, что свидетельствует о большом упадке культуры, наступившем, очевидно, в связи с переселениями народов и потрясениями как данного, так и предшествовавшего ему периода. Более часто украшения, привозные или местные, начинают появляться в славянских могилах только с VIII и главным образом с IX века. С этого времени и начинается новый подъем материальной культуры.

Во-вторых, следует сразу же указать, что начиная с IX века славянские украшения обнаруживают значительное разнообразие. Нет вещей (за небольшими исключениями), форма и техника изготовления которых являлась бы общей для всех славян.

Отдельные славянские страны уже значительно отличаются друг от друга, особенно Запад от Востока, причем Восток в значительной степени усвоил византийский и восточный стиль и перенял также и их технику. В X и XI веках преобладает восточный стиль, с конца же XI века — византийский. Вместе с тем, хотя украшения и изготовляются из бронзы, меди и золота, только серебро, привозимое арабами, становится у славян важнейшим металлом. Украшения преимущественно делались из серебра, они были мелкие, легкие, по технике изготовления большей частью филигранные, и любовь к ним, несмотря на их восточное происхождение, характерна для славян X и XI веков и, в частности, отличает их от соседей.

Что касается отдельных видов туалетных украшений, то нашего внимания заслуживают прежде всего перстни, браслеты и массивные ожерелья, а также серьги, встречающиеся в больших количествах и имеющие самые разнообразные формы. Столь важные когда-то застежка и пряжка теперь более редки и однообразны.

Фибулы в большом количестве появились в славянских землях только в результате торговли с Римом, и происхождение их — всегда римское, провинциальное. В I—IV веках н.э. фибулы с Эльбы и Дуная проникают в глубь земель, занятых в тот период славянами, а начиная с IV века — с Черноморского побережья в среднюю Русь стали проникать так называемые готские застежки, видоизменения которых удерживались там в отдельных случаях вплоть до VII и VIII веков.

Одновременно из Прибалтики приходили отдельные фибулы особой формы и отделки (эмаль), а в конце IX и X веков из Борнхольма, главным образом с русско-варяжскими дружинами, приходили и скандинавские застежки. В общем же фибула в конце языческого периода у славян весьма редка. Они не создали ни одного собственного образца, отдавая, очевидно, предпочтение застегиванию при помощи пуговиц или петлиц. Только в Восточных Альпах более часто обнаруживается типичная для славян округлая, оригинально декорированная застежка (так называемый кётлашский тип).

Пряжки и запоны встречаются уже чаще. Пряжка также появилась под римским влиянием и служила для застегивания поясов и вообще ремней.

Но в то время как среди западных славян она не удержалась (во всяком случае, в западно-славянских, а также в южно-славянских могилах пряжка встречается редко), на востоке она известна в большом количестве как в формах, присущих собственно славянам, так и в ряде образцов балтийского, скандинавского, финского и тюрко-татарского происхождения, которые, в отдельных случаях также приходили к славянам от их соседей. Из украшений, служивших исключительно этой цели, для славян прежде всего были характерны диадемы.

Большое значение в жизни славянских девушек имели венец и диадема как отличительный признак незамужней женщины. В России (в других странах очень мало) археология предоставила нам ряд интересных доказательств этого. В частности, в славянских могилах в Полтавской губернии были найдены весьма интересные диадемы, представлявшие собой повязку вокруг головы, увешанную мелкими бусинками, кружками и ракушками. Еще более красивые золотые, покрытые эмалью диадемы были найдены в нескольких кладах, обнаруженных в Киеве и в Сахновке, близ Канева, но все они византийского происхождения и относятся к более позднему периоду — XII-XIII векам.

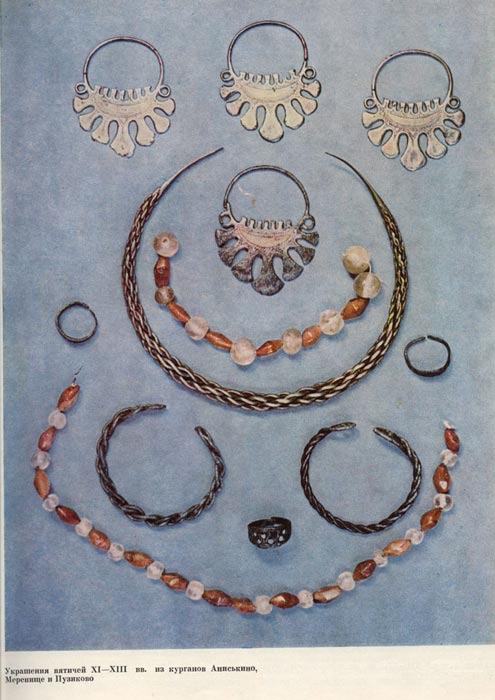

В славянских могилах найдено также большое количество самых разнообразных серег. В X и XI веках выделяются главным образом филигранные серьги, изготовленные из тонких серебряных или золотых плетеных проволочек или шариков, ажурных или покрытых зернью. Они являлись как предметом арабского импорта, так и предметом импорта византийских мастерских. Особенно богаты ими Киевщина, а на Балканах — Далмация. Однако довольно часто, хотя и в единичных экземплярах, они встречаются и в других славянских странах, например в Чехии и Польше.

Ожерелья из славянских могил встречаются двух видов: ожерелья из стеклянных бус, нанизанные вперемешку с бусинами из самоцветов, металлов и янтаря, и массивные металлические обручи различнейших форм, так называемые гривны. [Слово это (гривна) появляется в источниках с X века.]

Однако из всех видов украшений наиболее важными и наиболее характерными для славян являются кольца, вплетавшиеся женщинами в волосы. Они представляли собою оригинальные украшения, свешивавшиеся с обеих сторон головы, впереди и позади ушей, закрывая виски или свисая до самых плеч.

Подвешивались они на повязке или диадеме, обхватывавшей голову, или же попросту свободно вплетались в волосы. Наиболее близкой аналогией являются византийские короны и диадемы с подвесками. Несмотря на глубокую древность подобного рода украшений, мы находим их и у славян, главным образом с IX века.

В XI и XII веках возник ряд кольцевых форм этих украшений, которые стали характерны либо для всех славян, либо для определенных славянских земель. В частности, у восточных славян известны археологически различаемые области подвесных колец . Основным, общим для всех славян типом, являвшимся в то же время одним из тех общеславянских культурных признаков, по которым можно определять места обитания славян с VIII по XII век, было так называемое S-образное кольцо, то есть маленькое или среднего размера кольцо, обычно бронзовое, но часто покрытое серебром, один конец которого тупой, другой же расплющен и загнут петлей в форме буквы S. Этот тип распространен от Савы, Альп и Заале вплоть до внутренней России, но статистика находок показывает, что больше всего он был распространен на Западе, где чаще всего и изготовлялся.

Там он, судя по всему, и появился, хотя этот вопрос является еще спорным. Видимо, примитивные кольца славяне вплетали в волосы издавна, но кольца с S-образным концом они видели где-либо в северных римских областях, где первые аналогии таких колец появляются уже до н. э., а чаще после начала нашей эры (в Боснии, Истрии, Тироле). Кольцо с S-образным концом получило у славян столь большое распространение, что с течением веков эта безделушка стала чисто славянским украшением. Это не единственная вещь, которая прошла у славян подобные превращения; аналогичное превращение произошло частично и с римской керамикой, которую славяне заимствовали, а позднее изменили, превратив в свою собственную типичную славянскую керамику.

Основное простое S-образное кольцо получило дальнейшее развитие в результате того, что местами менялся и усложнялся его завиток, S-образный конец, что на него надевали стеклянные или металлические бусины, менялся его размер или изменялась техника изготовления. Славянские женщины носили их по одному или по нескольку (8-10), подвешенными на подвязке по обе стороны головы.

На Западе их носили вплоть до XIII века. С Запада они проникли и в Россию, где мы довольно часто встречаемся с ними в Поднепровье; однако здесь в России, особенно дальше на восток и север, мы сталкиваемся с дальнейшим их локальным развитием. Русские височные кольца XI-XII веков являются не только описанными здесь примитивными кольцами, но изменяются, превращаясь в круги, нижняя часть которых переходит в звездообразно или лопатообразно расчлененную плоскость ажурной и выгравированной пластинки. Такие височные кольца, как правило, серебряные, особенно характерны для области древних радимичей и вятичей. Но и в других русских областях височные кольца обнаруживают различные и отличающиеся друг от друга формы, хотя и не столь богатые, как в бассейне реки Оки.

Если рассматривать славянскую одежду и украшения в целом, то следует признать, что особо роскошными они не были. Славянская одежда еще в конце языческого периода и в начале христианской эры, если сравнить ее с одеждой соседей славян, была еще бедна украшениями.

Она отличалась своей простотой даже в тот период, когда у славян уже развилось производство золотых и серебряных украшений, в силу того что оно было ограничено лишь несколькими отдаленными друг от друга торговыми центрами — Прагой, Пржеславом, Киевом, Суздалем, Новгородом. В этих центрах славяне жили богаче, одевались роскошнее, в то время как простой народ, как в Чехии, так и в Польше и в Западной Руси золотом и серебром богат не был.

Все исследователи справедливо отмечают, что могилы конца языческого периода в этих землях бедны, особенно если сравнить их с современными им германскими или тюрко-татарскими погребениями. Роскошные одежды и украшения развились лишь там, где славяне непосредственно соприкасались с соседними им финскими, тюрко-татарскими, пруссо-литовскими и скандинавскими народами.

Здесь мы находим в славянских могилах большое количество и большое разнообразие украшений, в частности, дальнейшее развитие получили здесь височные кольца, диадемы, пряжки, перстни и даже фибулы, гривны и браслеты, которые в других местах весьма редки. В X и XI веках излюбленным материалом становится уральское серебро, а наиболее распространенной техникой украшения — зернь. Так, например, в могиле, раскопанной у Таганчи возле Киева, какого-то князя или боярина XI века мы находим почти одни только серебряные или покрытые серебром вещи. Об этом говорится и в I Софийской летописи под 1209 г., где мы читаем о жителях Киева, что они не давали женам своим золотых обручей и что ходили их жены в серебре.

Совершенно иную картину мы видим в этот же период у соседей славян — летто-литовцев, финнов и болгар на Оке, Каме и Волге. Хотя в их могилах и встречается больше украшений, но все они менее изящны и отличаются массивностью и безвкусицей.

Мы видим грубые головные уборы, тяжелые шумящие привески, распространенную в ювелирном деле технику подражания плетеной веревочке, тяжелые и массивные бронзовые ожерелья (часто надеваемые по нескольку штук сразу), огромные застежки и запоны причудливых форм, тяжелые браслеты — иногда по девяти штук на руке. Одним словом — это совершенно иной мир, с более роскошным в сравнении со славянской простотой нарядом, но зато с меньшим художественным вкусом.

Славянские девушки и женщины в своих изящных и легких серебряных украшениях, бесспорно, выглядели более красиво, чем их соседки. Что касается бус, то многие из них были привозными еще во времена господства традиционного племенного убора. Но одни были излюбленным украшением какого-либо племени, другие распространялись среди многих племен.

К последним относятся так называемые рыбовидные бусы из синего стекла, производившиеся в Средней Азии. Ожерелья из бус, судя по материалам длинных курганов кривичей и Староладожского городища, были в некоторых славянских (преимущественно северных) регионах излюбленным женским украшением. Многие ожерелья были одноцветными и состояли из синих зонных стеклянных бус.

Иногда добавлялись зеленые бусы. Изредка встречались темно-синие бусы с белыми, желтыми и красными глазками. В южнорусских землях ожерелья в ту пору не были распространены.

В дальнейшем традиционные наборы бус были вытеснены бусами городского производства. Более долгую жизнь имели височные привески, которые, правда, в сильно измененном виде, утратив свою металлическую фактуру, прослеживаются в качестве деталей крестьянского женского головного убора — «пушков» и «перьев» (на юге), вышивки кокошников (на севере).

Источник: tetatet-club.ru