Стилистические фигуры речи — это синтаксические конструкции с эмоционально-экспрессивными оттенками без дополнительной информации; — это речевые обороты, риторические фигуры, высказывания в виде синтаксического предложения, построенного с целью усиления выразительности и образности; — это вид изобразительно-выразительных средств, особенность которого заключается в конструкции предложения.

Среди стилистических фигур речи можно выделить*:

- Лексические повторы (намеренные повторы слов)

- Анафора

- Эпифора

- Параллелизм

- Антитеза

- Бессоюзие

- Многосоюзие

- Парцелляция

- Риторический вопрос

- Риторическое восклицание

- Риторическое обращение

* — для ЕГЭ по литературе необязательно изучать эти подразделы, достаточно просто понимать их разность. В тестовых заданиях Вам потребуются только знания перечисленных ниже терминов и умение их отличать друг от друга.

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ НАРЯДЫ MET GALA 2023 | РИАННА, КАРДАШЬЯНЫ, ДЖЕННА ОРТЕГА, СУПЕРМОДЕЛИ И ПЕВИЦЫ

Инверсия

Инверсия — намеренно неправильный порядок слов; нарушение прямого порядка слов (если в прямом порядке :

подлежащие → сказуемое → дополнения, то в предложениях с инверсией последовательность нарушается).

«Дыханием приятным

Сманила сон с моих она очей»,

«Дай бог лжецам замкнуть уста,

глас божий слыша в детском крике. «,

«. звучал мне долго голос нежный. «,

«Какое привалило счастье

Глупцу, шуту, бог весть кому»,

Анафора

Анафора (единоначатие) — одинаковое начало смежных строк в строфе (одинаковыми могут быть звуки, буквы, слова). Разные строфы в стихотворении могут начинаться с одного и того же слова, буквы, выражения — это также будет анафорой.

«О, я привык к этим ризам

Величавой Вечной Жены.

О, Святая, как ласковы свечи,

Как отрадны Твои черты. «

«Или на вас тяготит преступление?

Или друзей клевета ядовитая?»

«И если я волей себе покоряю людей,

И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,

И если я ведаю тайны — поэт, чародей,

Властитель вселенной — тем будет страшнее паденье..»

Эпифора

Эпифора (единоокончание) — фигура, обратная анафоре. Одинаковое окончание смежных строк в строфе (одинаковыми могут быть звуки, буквы, слова).

Антитеза

Антитеза (противопоставление, контраст) — резкое противопоставление явлений или понятий. В основе заложен контраст (часто используются антонимы).

«Я, наверно, родился поздно

Или рано.Мне не понять»

«Я не первый воин, не последний,

Долго будет родина больна»,

«И сердце засмеется и заплачет»,

Градация

Градация — постепенное нарастание (восходящая градация) или ослабление (нисходящая) смыслового значения.

«И милые тревоги милых дней,

И языка несвязный лепет,

И сердца судорожный трепет,

И смерть и жизнь при встрече с ней. «

Оксюморон

Оксюморон — сочетание несочетаемого (соединение двух исключающих друг друга понятий).

[table “49” not found /]

Риторический вопрос

Риторический вопрос — вопрос, не требующий ответа. Ставится автором в произведении с целью привлечь внимание читателя.

Риторическое обращение

Риторическое обращение — обращение к кому-нибудь или чему-нибудь для усиления выразительности речи.

Риторическое восклицание

Риторическое восклицание — восклицательное предложение, усиливающее эмоциональность высказывания.

Р. В. передает различные оттенки речи и состояние человека.

Параллелизм

Параллелизм — схожее, часто одинаковое построение предложений.

«верю в тихое: «Что вы творите?»,

верю в горькое: «Что мы творим?»»,

«В нем глядит подозрительно каждый портрет.

В нем насупился замкнуто каждый предмет.»,

Парцелляция

Парцелляция — намеренное членение предложение на части.

«Молчу. Гляжу на небо. Стыну.

И синий выем виден мне.»,

Антитеза

Антитеза — резкое противопоставление явлений или понятий.

«Я, наверно, родился поздно

Или рано.Мне не понять»

«Я не первый воин, не последний,

Долго будет родина больна»,

«И сердце засмеется и заплачет»,

Градация

Градация — постепенное нарастание (уменьшение) смысла или эмоционального значения при перечислении.

«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов»,

«Не жалею, не зову, не плачу»,

«Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор,

Нужда и вечный гнет,

А там балы, блестящий двор,

Свобода и почет»

«И где ж Мазепа? где злодей?

Куда бежал Иуда в страхе?»,

«Все уныло, пусто, мертво,

Все, куда ни кинем взгляд»,

Эллипсис

Эллипсис — намеренный пропуск слова, его выпадение из текста стихотворение.

Бесссоюзие

Бесссоюзие (Асиндетон) — соединение слов без использования союзов.

«Сидит торговка: ноги, груди,

Платочек, круглые бока.»,

Многосоюзие

Многосоюзие (полисиндетон) — соединение слов с излишним использованием союзов.

«Вошла, как Психея, томна и стыдлива,

Как юная пери, стройна и красива,-

И шепот восторга бежит по устам,

И крестятся ведьмы, и тошно чертям!»,

Как выглядит задание ЕГЭ с данной терминологией?

- В заданиях 10 — 11.

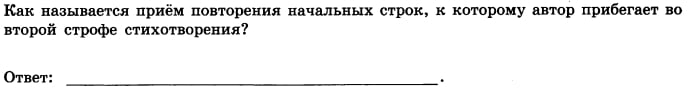

Как называется прием повторения начальных строк, к которому автор прибегает во второй строфе стихотворения?

- В задании 13.

Из приведенного ниже перечня выберите три названия художественных стредств и приемов, использованных поэтом во второй строфе стихотворения (укажите из номера в любой последовательности). (1. гипербола 2. метафора 3.сравнение 4.эпитет 5. инверсия)

Источник: lit-ege.ru

Задания по культуре речи. Задание 2.

Еще одним источником многословия является употребление так называемых слов-паразитов, слов-сорняков. И здесь никак нельзя не сказать о таких, например, «словоупотреблениях»: «Э-э-э, главной, понимаете ли, основной чертой его, так сказать, характера является, значит, это, его любовь к, сами понимаете, людям». Конечно, оратора, выступающего в таком ключе, никто и слушать не будет. «Приставая» к тому или иному человеку, проникая в каждое его высказывание, повторяясь по многу раз в пределах небольшого контекста, слова-паразиты делают речь трудно воспринимаемой и даже смешной. Такая речь, переполненная словесными сорняками, лишена точности, выразительности, строгости, логичности… Конечно, с этим речевым недостатком надо последовательно и постоянно бороться.

Задание 2.

Познакомьтесь с отрывком из заметки Д. Лукина «На каком языке они говорят?» Выскажите свое мнение по затронутой проблеме.

Захожу в один из многочисленных московских государственных… Преподаватели, студенты – все такие важные… Одна студентка говорит подруге:

— Я чисто, на первую пару забила. Лажа все это! Он опять пургу

гнал…

Подхожу, спрашиваю: «Нельзя ли по-русски?» У девушки, к счастью, было хорошее настроение, и я не «отлетел» на сто метров, она меня не «отрубила», а ответила:

— А что, разве можно говорить нормально, живя в ненормальном обществе?

Можно, вместо «прикольно» сказать «замечательно», «очаровательно», прекрасно и т. д., но это будет лицемерием, ибо нельзя про дискотеку сказать, что нам было прекрасно. Это не прекрасно. Это прикольно. Вот в Третьяковке можно сказать «прекрасно» и «замечательно». А если про нашу жизнь говорить, то нужно все называть своими именами, а то можно с ума съехать.

Конечно, я не категорически против «ленча». Многие из этих слов, как сказал К. И. Чуковский, настолько метки и так точно отражают жизненные явления, что должны стать литературными. Но, поговорив чуть-чуть на этом тарабарском языке, мне вдруг захотелось увидеть просто улыбающихся юношей и девушек, мужчин и женщин, стариков и старушек, услышать настоящую русскую речь. Куда мне идти, я уже знал. Третьяковка была недалеко…

Задание 3.

В следующих примерах найдите тропы и стилистические фигуры. Определите их вид.

1) И упало каменное слово на мою еще живую грудь (Ахматова).

2) Заплаканная осень, как вдова в одеждах черных, все сердца туманит (Ахматова).

3) Снег идет, снег идет. К белым звездочкам в буране. Тянутся цветы грани За оконный переплет. Снег идет, и все в смятеньи, Все пускается в полет, — Черной лестницы ступени, Перекрестка поворот. Снег идет, снег идет, Словно падают не хлопья, А в заплаканном салоне Сходит наземь небосвод (Пастернак).

4) А в двери – бушлаты, шинели, тулупы (Маяковский).

5) Все спит – и человек, и зверь, и птица (Гоголь).

6) Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! Ему не равной реки в мире (Гоголь).

7) Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит

дыни (Гоголь).

8) Лицейской жизни милый брат, делю с тобой последние мгновенья (Пушкин)

9) О, как мучительно тобою счастлив я (Пушкин).

10) Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поиске пути, В сердечной смуте. До сущности протекших дней, До их причины, До оснований, до корней, До сердцевины (Пастернак).

11) Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, И дальней лозы прозябанье (Пушкин).

12) Какой красавице такое украшение не понравится?

13) Даже такого талантливого политика, как президент Клинтон, сломало страшное поражение восьмого ноября. Мало того, что контроль в обеих палатах конгресса перешел в руки республиканцев. Мало того, что две трети штатов под управлением губернаторов-республиканцев. Мало того, что руководство важнейшими сенатскими комитетами перешло руки заядлых критиков. Так, в завершении всех бед, один сенатор-демократ заявил о своем переходе в республиканскую партию.

Задание 4.

Из приведенных ниже пар простых предложений составьте одно, используя различные синтаксические конструкции. Укажите смысловые и стилистические оттенки различия между полученными вариантами.

1) Марина Цветаева создала замечательные поэтические произведения. Книги ее выходят большими тиражами.

2) Полиция во многих странах успешно борется с наркомафией. Она использует специально обученных собак.

Источник: helpiks.su

ЛИТОТА

1) художественный приём преуменьшения, противоположный гиперболе (См. Гипербола), используемый для усиления изобразительно-выразительных свойств речи. Л. — сопоставление двух разнородных явлений, основанное на каком-либо признаке, общем им обоим, но представленном в явлении — средстве сопоставления в значительно меньшей степени, нежели в явлении — объекте сопоставления.

Например, «мужичок с ноготок» (Н. А. Некрасов), «талии никак не толще бутылочной шейки» (Н. В. Гоголь), «черепашьи темпы», «рукой подать». Как словесная структура Л. представляет собой сравнение, метафору, эпитет. Значительная часть устойчивых оборотов, относящихся к Л., идиоматична («Денег кот наплакал»).

2) Замена характеристики, содержащей утверждение, другой, отрицающей противоположное: «умен» — «не глуп», «согласен» — «не возражаю».

литота сущ., кол-во синонимов: 5 • обратная гипербола (1) • прием (124) • троп (15) • фигура речи (38) • фигура стилистическая (2) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: обратная гипербола, прием, троп, фигура речи, фигура стилистическая Антонимы: гипербола, гиперболизация, преувеличение, утрирование

Видео на тему: «ЛИТОТА»

(от греч. litotes — простота, худоба) — троп (см. Тропы) слова, употребляющийся в двух значениях:

1) троп, близкий к эмфазе либо иронии и выражающийся путем двойного отрицания (отрицания противоположного), например: небезызвестный тип;

2) троп, представляющий собой нарочитое преуменьшение свойств или размеров объекта, процесса или явления. Например: лилипуты (жители Лилипутам и острова Блефуску) Дж. Свифта, мальчик с пальчик Ш. Перро, Незнайка и его друзья Н.Н. Носова.

В качестве основания для создания Л.могут выступать:

1) протяженность, размер; например: «Мой Марихен так уж мал, так уж мал, что из крыльев комаришки сделал две себе манишки и в крахмал» (К. Аксаков. Мой Марихен);

2) объем, вес; например: «Ты бродила по опушке леса — Девушка без крови и без веса» (И. Северянин. Поэза лесной опушки);

3) длительность времени; например: «Кто знает русскую деревню, знает о словах, образованных на час и живущих веком мотылька» (В. Хлебников. Курган Святогора);

4) количество; например: «Есть также поэты и поэтессы, кои обходятся всего лишь дюжиной слов и тщатся выразить ими все свои мысли. Оных повелеваем снабдить еще полсотней слов в виде единовременного пособия . дабы они словами сими пользовались неукоснительно под страхом прослыть глупцами и остаться непонятыми» (Л. де Гевара. Хромой бес);

5) скорость; например: автомобиль, ползущий как черепаха.

В качестве средств представления Л. могут использоваться:

1) сравнение, например: «Воздух меркнет, становится солнца зрачок как грановитая сердцевина» (Н. Гумилев. Сахара);

2) метафора, например Дюймовочка у X. К. Андерсена;

3) эпитет, например мышиная возня.

Л. весьма часто встречается при использовании такого тропа, как ирония. Не случайно она используется тогда, когда нужно побольше задеть оппонента, показав тщетность его намерений: «Или всю Русскую землю, как птицу, рукой своей возьмешь? Или раздавишь нас, как мошку. » (Иоанн Грозный. Послание польскому королю Стефану Баторию 1579 г.).

Л. широко используется в аллегориях, притчах, сказках. Например: «Вдруг из самых угольков вынырнула девчонка махонькая. Вроде кукленки — не больше ладошки — а живая. Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. Потом от дедко Ефима узнали, что это Огневушка-Поскакушка приходила» (П.

Бажов. Огневушка- Поскакушка).

Л. во втором значении традиционно считается тропом, противоположным гиперболе, хотя, строго говоря, таковым на самом деле является мейосис (от греч. meiosis — уменьшение, убавление), например выражения типа вам это обойдется в копеечку, разрешите зайти на минуточку и т. д.

Некоторые исследователи, в том числе и М.В. Ломоносов, рассматривают Л. в качестве гиперболы (ослабленный вариант).

Лит.: Квятковский А. Поэтический словарь. — М., 1966; Корольков В.И. Литота // Краткая литературная энциклопедия. — М., 1967. — Т. 4; Скреб-нев Ю.М. Литота // Русский язык: Энциклопедия. — М., 1979; Скребнев Ю.М. Мейозис // Там же.

Синонимы:

обратная гипербола, прием, троп, фигура речи, фигура стилистическая

гипербола, гиперболизация, преувеличение, утрирование

(от греч. litotes — простота, худоба) — троп (см. тропы) слова, употребляющийся в двух значениях: 1) троп, близкий к эмфазе либо иронии и выражающийся путем двойного отрицания (отрицания противоположного), например: небезызвестный тип; 2) троп, представляющий собой нарочитое преуменьшение свойств или размеров объекта, процесса или явления. Например: лилипуты (жители Лилипутам и острова Блефуску) Дж.

Свифта, мальчик с пальчик Ш. Перро, Незнайка и его друзья Н.Н. Носова. В качестве основания для создания Л. могут выступать: 1) протяженность, размер; например: «Мой Марихен так уж мал, так уж мал, что из крыльев комаришки сделал две себе манишки и в крахмал» (К. Аксаков. Мой Марихен); 2) объем, вес; например: «Ты бродила по опушке леса — Девушка без крови и без веса» (И. Северянин.

Поэза лесной опушки); 3) длительность времени; например: «Кто знает русскую деревню, знает о словах, образованных на час и живущих веком мотылька» (В. Хлебников. Курган Святогора); 4) количество; например: «Есть также поэты и поэтессы, кои обходятся всего лишь дюжиной слов и тщатся выразить ими все свои мысли.

Оных повелеваем снабдить еще полсотней слов в виде единовременного пособия . дабы они словами сими пользовались неукоснительно под страхом прослыть глупцами и остаться непонятыми» (Л. де Гевара. Хромой бес); 5) скорость; например: автомобиль, ползущий как черепаха.

В качестве средств представления Л. могут использоваться: 1) сравнение, например: «Воздух меркнет, становится солнца зрачок как грановитая сердцевина» (Н. Гумилев. Сахара); 2) метафора, например Дюймовочка у X. К. Андерсена; 3) эпитет, например мышиная возня. Л. весьма часто встречается при использовании такого тропа, как ирония.

Не случайно она используется тогда, когда нужно побольше задеть оппонента, показав тщетность его намерений: «Или всю Русскую землю, как птицу, рукой своей возьмешь? Или раздавишь нас, как мошку. » (Иоанн Грозный. Послание польскому королю Стефану Баторию 1579 г.). Л. широко используется в аллегориях, притчах, сказках. Например: «Вдруг из самых угольков вынырнула девчонка махонькая.

Вроде кукленки — не больше ладошки — а живая. Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. Потом от дедко Ефима узнали, что это Огневушка-Поскакушка приходила» (П. Бажов. ОгневушкаПоскакушка).

Л. во втором значении традиционно считается тропом, противоположным гиперболе, хотя, строго говоря, таковым на самом деле является мейосис (от греч. meiosis — уменьшение, убавление), например выражения типа вам это обойдется в копеечку, разрешите зайти на минуточку и т. д. Некоторые исследователи, в том числе и М.В. Ломоносов, рассматривают Л. в качестве гиперболы (ослабленный вариант).

Лит.: Квятковский А. Поэтический словарь. — М., 1966; Корольков В.И. Литота // Краткая литературная энциклопедия. — М., 1967. — Т. 4; Скребнев Ю.М. Литота // Русский язык: Энциклопедия. — М., 1979; Скребнев Ю.М. Мейозис // Там же. М.И. Панов

[гр. litotes — простота] — филол. 1) стилистическая фигура, состоящая в усилении значения слова путем двойного отрицания (напр., «небезызвестный»); 2) стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом преуменьшении, уничижении, недоговоренности (напр., «он не блещет умом», «мальчик с пальчик»).

Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г. , 2006 .

(гр. litotes простота, худоба) стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом преуменьшении, уничижении, недоговоренности, напр.: он не блещет умом ; иногда л.имеет характер обратной гиперболы, напр.: а сам с ноготок (некрасов).

Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, , 2009 .

ЛИТОТА, ЛИТОТЕС [ < гр. простота ] – вид метонимии: а) оборот речи, обратный гиперболе, преуменьшение, например: “лошадь величиной с кошку”; б) замена какого-либо выражения другим, противоположным, поставленным в отрицательной форме, например, вместо “согласен” говорят “не возражаю”.

Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК» , 2007 .

ы, ж. (фр. litote греч. litotēs простота).

лингв., лит. Стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом преуменьшении, уничижении, недоговоренности.

| Пример литоты: мужичок с ноготок.

|| Ср. гипербола.

Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык , 1998 .

Источник: slovaronline.com