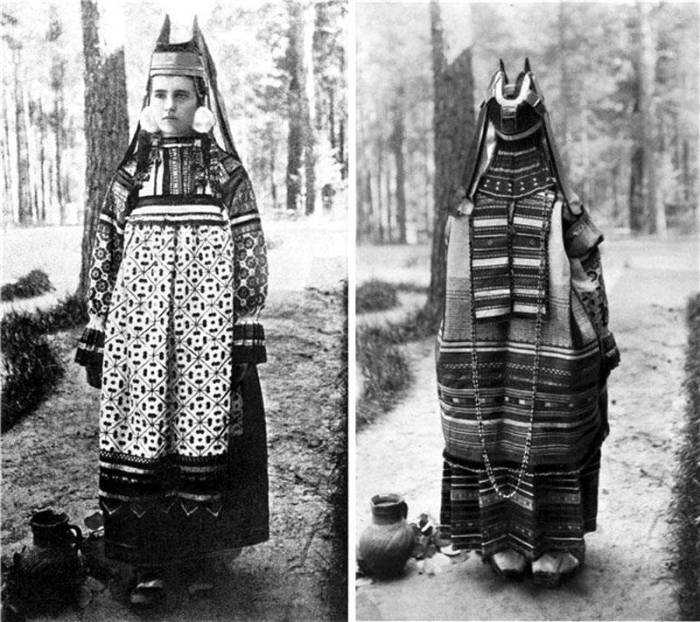

Особое место в русском национальном костюме занимали головные уборы, которые в исторических документах называются «рогатыя кички».

Название «кика», или «кичка», как предполагают исследователи, произошло от старославянского «кыка» — «волосы». В болгарском и хорватском языках «кика» также означала косу или чуб. Со временем такое имя получили и женские головные уборы.

Крой кички отличался твердой налобной частью с особым возвышением. В разное время и в разных регионах возвышение выполняли в виде копытца или лопатки, но самой древней считается форма с рогами.

Рогатые кички были особенно популярны на юге Руси. Их твердую основу делали из разных материалов: в ход шли дерево, береста, валики с соломой, плотно простеганный холст, а также луб — внутренняя часть коры. В итоге рожки могли быть либо совсем небольшими, либо весьма внушительными — до 20−30 сантиметров. Их обшивали тканью.

Историк Кирилл Бабаев отмечает, что другие формы кичек родились из рогатой: смотрящие в стороны острые углы у «копытца» и «лопатки», скорее всего, остались как след былых рогов.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Кичка была обязана закрывать всю прическу. В старину считалось, что замужняя женщина не должна показывать посторонним свои волосы. Как только статус девицы менялся на «мужатую», то есть замужнюю, открытая коса становилась неприемлемой.

Кичка всегда была обильно украшена: ее великолепие должно было затмить красоту естественной прически. Чем наряднее был убор, тем больший почет получала его обладательница. Жемчуг, бисер, золотное шитье — все это отражало высокий социальный статус хозяйки.

О красивой кичке мечтала Бобылиха в пьесе Александра Островского «Снегурочка». Она уговаривала девушку выбрать богатого жениха и причитала:

Особое место в русском национальном костюме занимали головные уборы, которые в исторических документах называются «рогатыя кички».

Название «кика», или «кичка», как предполагают исследователи, произошло от старославянского «кыка» — «волосы». В болгарском и хорватском языках «кика» также означала косу или чуб. Со временем такое имя получили и женские головные уборы.

Крой кички отличался твердой налобной частью с особым возвышением. В разное время и в разных регионах возвышение выполняли в виде копытца или лопатки, но самой древней считается форма с рогами.

Рогатые кички были особенно популярны на юге Руси. Их твердую основу делали из разных материалов: в ход шли дерево, береста, валики с соломой, плотно простеганный холст, а также луб — внутренняя часть коры. В итоге рожки могли быть либо совсем небольшими, либо весьма внушительными — до 20−30 сантиметров. Их обшивали тканью.

Историк Кирилл Бабаев отмечает, что другие формы кичек родились из рогатой: смотрящие в стороны острые углы у «копытца» и «лопатки», скорее всего, остались как след былых рогов.

Кичка была обязана закрывать всю прическу. В старину считалось, что замужняя женщина не должна показывать посторонним свои волосы. Как только статус девицы менялся на «мужатую», то есть замужнюю, открытая коса становилась неприемлемой.

Русский народный головной убор Алматы на заказ!

Кичка всегда была обильно украшена: ее великолепие должно было затмить красоту естественной прически. Чем наряднее был убор, тем больший почет получала его обладательница. Жемчуг, бисер, золотное шитье — все это отражало высокий социальный статус хозяйки.

О красивой кичке мечтала Бобылиха в пьесе Александра Островского «Снегурочка». Она уговаривала девушку выбрать богатого жениха и причитала:

…Мы не хуже

Соседей бы пожить умели. Дай-ка

Мошну набить потолще, так увидишь:

Такую-то взбодрю* с рогами кику,

Что только ах, да прочь поди.

(*Cправлю, обрету.)

В исторических источниках нет точного ответа на вопрос, почему стали так популярны именно рогатые уборы. Но исследователи предлагают несколько версий зарождения этой традиции.

Этнограф Дмитрий Зеленин отмечал, что первобытный мотив подражания животным встречался в одежде многих народов. Он считал, что из этой особенности могла вырасти более поздняя трактовка — защита от дурного глаза. В древности рога воспринимали как мощный оберег. С этой традицией, скорее всего, связано наличие рогов на языческих воинских шлемах.

Например, на микенских вазах, созданных во втором тысячелетии до нашей эры, сохранились изображения воинов в рогатых уборах. А в Британском музее в Лондоне хранится рогатый шлем кельтов 150−50 годов до нашей эры.

Дмитрий Зеленин писал:

В таких именно шлемах мы склонны видеть источник широко распространившейся у вост[очных] славянок древней моды на двурогие головные уборы. И это тем более, что жены вообще могли носить и носили одежду своих мужей.

Защитную функцию этнограф приписывал и женским рогатым кичкам. Он отмечал, что они «служили оберегом ребенка и его матери, особенно роженицы, от нечистой силы и злого глаза».

Косвенно эту версию подтверждает еще один факт. Похожую роль в родильных обрядах играл и другой «рогатый» предмет — ухват. Для защиты роженицы его ставили рогами к печи. А в Орловской и Тульской губерниях ухват вместе со сковородой прятали под брачное ложе «от порчи».

С рогатостью тесно связана идея не только защиты, но и плодовитости. Часть исследователей отмечает, что «рогатыя кички» могли отсылать к образам женских языческих божеств и служить символом плодородия.

Источник: www.culture.ru

Волосник, сорока, кокошник: Русские головные уборы от допетровских времен до «Звездных войн»

Сейчас по головному убору можно отличить разве что мужчину от женщины, да и то не всегда. А вот буквально 100-200 лет назад традиционный наряд сообщал очень много информации о его носительнице – замужем ли она, есть ли у нее дети (иногда – сколько их) и уж конечно, из какой она губернии. В отдельных случаях география определялась и еще точнее. Причем некоторые из этих уборов женщины одевали на свадьбу вплоть до 50-х годов XX века.

До свадьбы

Девичий головной убор был намного проще женского. До замужества можно было демонстрировать свою косу – девичью красу. На голову повязывали обычно ленту или одевали венчик (венец) – красиво украшенный и завязывающийся сзади.

Девушка в венце (В.И.Суриков, портрет Натальи Федоровны Матвеевой)

Во время свадебных обрядов косу расплетали и волосы укладывали вокруг головы. Поэтому выражение «окрутить девку» изначально недвусмысленно означало именно официальное замужество. Волосы убирали под бабий убор и показывать их в дальнейшем считалось большим стыдом. Выйти из дому с простыми волосами – опростоволоситься замужняя женщина позволить себе не могла.

Волосник или повойник

Эта часть убора представляла собой сетчатую шапочку, которая одевалась непосредственно на голову и стягивалась, чтобы волосы не выбивались наружу. Несмотря на то, что она не была видна, волосник тоже богато украшали вышивками, и выглядел он очень нарядно.

Волосник XVI-XVII века из золотых и серебряных нитей, хранится в Оружейной палате Московского Кремля

Повойник шили из полотна, он тоже одевался под верхний убор и предохранял волосы от спутывания, а богатый наряд – от загрязнения. Позднее его стали использовать отдельно, но чаще всего прикрывали хотя бы платком. Сегодня современная мода, повернувшая, как и сто лет назад, свой взгляд на русофильство, может предложить женщинам дизайнерские повойники, которые будут смотреться актуально с современным нарядом.

Современные авторские повойники

Кика рогатая или копытцем

В старославянском языке слово «кыка» означало «волосы» . Этот вид женского убора, вероятно, является одним из самых древних. Его форма является прямой отсылкой к языческим культам, так как во многих древних культурах рога (бык, корова) считались символами плодородия. Поэтому носить кику рогатую могла только замужняя женщина.

В некоторых областях рога означали плодовитость в прямом смысле, и в старости кика заменялась на безрогую. А в некоторых более ранних традициях длина рогов была связана со статусом женщины в роду – на молодуху сначала одевали кичку с едва наметившимися рогами, и заменяли ее на полноценную бабью кику после первых родов. Самые большие рога при этом носила наиболее уважаемая женщина.

Рогатая кичка. Вторая половина XIX века. Спасский уезд Тамбовской губернии

Передняя часть кички поднималась и держала форму благодаря жестким вставкам, например, из бересты или самодельного картона из проклеенной бумаги и холста. Украшались кики богато – бисером, жемчугом, вышивкой. Считается, что обрамление женских уборов – жемчужное очелье и ряски – височные привески успешно скрадывали возраст, отвлекая внимание от немолодого лица.

Кика рогатая – традиционный наряд женщин русского юга

Копытообразная кика тоже несла в себе символику удачи и здоровья

Православное духовенство боролось с рогатыми языческими символами, и поощряло женщин носить другие уборы, но до конца XIX века кички успешно держали свои позиции, особенно в южных областях России.

Тульская сорока

Такой головной убор одевался по праздникам

Из-за путаницы в терминах, сорокой называется как самостоятельный головной убор, так и часть кики. Однако тульская сорока стоит особняком, ее ни с чем не спутать. «Хвост» этой сложной конструкции похож скорее на павлиний и выглядит очень ярко. Знаменитый русский этнограф Николай Михайлович Магелянский, изучавший в 1902 году села Тульской губернии, писал про «сороку»:

«…головной убор, состоящий, в целом, из четырнадцати отдельных частей, надеть который — длинная и сложная процедура, требующая и много времени и большой сноровки (…) Между прочим, небольшое количество серебра в нитках этих „золотных“ головных уборов служит причиной их массовой гибели: скупщики покупают уборы сотнями и выжигают из них серебро…»

Сборник (самшура, моршень)

Появился такой головной убор в Вологодской и Архангельской губерниях

Главное отличие в этом наряде – «сморщенная» или присобранная часть, которая и дала ему название. Сборник похож и на кику, и на кокошник одновременно. Пришел он из северных губерний, но распространен в XIX веке был в Центральной России и в Сибири. Расшивалась такая шапочка очень богато – золотом, камнями, жемчугом. Более простые варианты могли быть и повседневными.

Кокошник

В древне-русском языке слово «кокошь» означало курицу. Поэтому название самого известного русского головного убора навеяно, вероятно, формой куриного хвостика. Хотя, как раз форма кокошника могла очень сильно варьироваться – от высокого и вытянутого Костромской губернии до широкого полукруглого Владимирской. Существовали также и кокошники в виде цилиндрической шапки или двухребенчатые, их носили с платками.

Разновидности кокошников

Существовала очень оригинальная разновидность кокошника с жемчужными шишечками. Она была распространена в Псковской губернии. Эти своеобразные украшения символизировали плодородие. Была даже поговорка: «Сколько шишек, столько детишек» . В изготовлении таких нарядов прославились мастерицы Торопецкого уезда, поэтому такие шишаки даже называли торопецкими кокошниками.

Абрам Клюквин «Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке» (предп. начало 19 века)

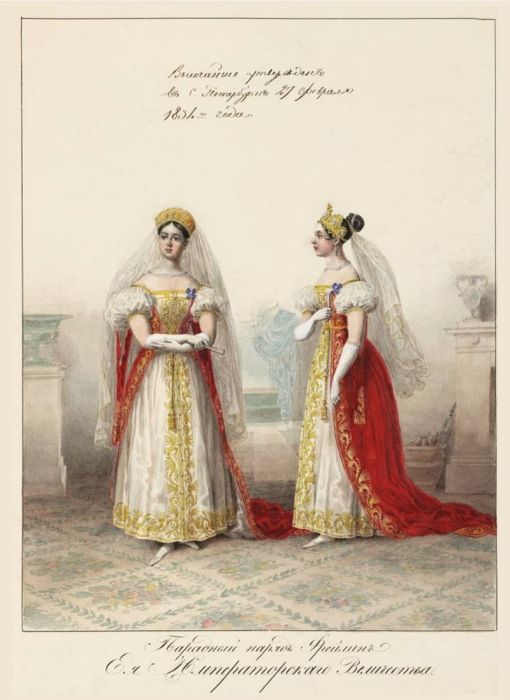

Кокошник стал своеобразным символом России. Петр I, пытавшийся перестроить традиционный российский уклад на новый лад, даже издал специальный указ, запрещавший носить боярышням этот вид одежды. Реабилитировала его только Екатерина II, воскресившая моду a la russe . Но долгое время он был скорее принадлежностью маскарадных костюмов. На волне патриотизма в войну 1812 года кокошник возвращается в гардероб великосветских дам, а в 1834 году по указу Николая I даже становится частью придворного платья.

Парадный наряд фрейлин Её Императорского Величества. Из альбома «Придворные дамские наряды», Высочайше утверждённого в 1834 году.

Известный историк моды Александр Васильев считает, что после революции, мода, распространенная русскими эмигрантами, познакомила мир с этим элементом нашей национальной одежды: «в 1919-29 годах (кокошник) входил в арсенал модниц всего мира» . С тех пор этот женский головной убор частенько становится элементом нарядов на модных показах. Можно говорить о том, что он оказал влияние на мировую моду.

Карл Лагерфельд, коллекция Paris-Moscou (2008/9)

Кадр из фильма «Звездные войны». Принцесса Амидала в фантазийном кокошнике

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых в русском стиле 1903 года оставил след в нашей культурной традиции и память, которая прошла через столетие. Смотрите раритетные цветные снимки с этого уникального праздника .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

Из чего на Руси делали кокошники

Попробуем вообразить себе ситуацию, в которой современная девушка надевает корону. Венчаются в наши дни далеко не все, конкурсы красоты тоже выигрывают единицы. В общем, у среднестатистической барышни шансов очень мало, а ведь еще в прошлом веке на Русском севере через это проходила каждая, и не только в стенах церкви.

Простота и минимализм отлично сочетаются с юностью и врожденной природной красотой. Хорошо понимая это, наши предки одевали дочерей так, чтобы видны были еще детские густые волосы, ровное личико, иногда и руки до локтей. А в праздничные дни и перед свадьбой этот принцип имел особое значение: скромная девичья повязка нередко заменялась на высокий, порой, в целый локоть, венец. Сквозь хитросплетения его мотивов тоже видны были аккуратно расчесанные на прямой пробор волосы. Трудно представить себе более уместный и в то же время богатый убор, особенно если он дополнялся фатой.

Когда фотографии старинных девичьих венцов («корун») появляются в сети, особенно внимательные сразу начинают задавать вопросы: из чего сделаны эти ажурные конструкции? Неужели выкованы из металла? Может, сплетены из бисера и проволоки? Если нет, то как они держат форму? Как ни странно, все это вышивка, а точнее, «сажение по бели» — древнее, очень трудоемкое и почти забытое искусство.

Множество слоев ткани и картона складывали друг на друга, это служило основой, затем, прошивая насквозь, сверху прокладывали жгуты из обыкновенных белых ниток и «сажали» жемчуг и стеклянные стразы. Затем полотно прорезалось, становилось легче и прозрачнее. В некоторых случаях весь контур просто вышивался золотной нитью в несколько слоев.

Для того, чтобы венец не осел и не деформировался, его проклеивали составом из муки или размятого в воде хлеба. Справиться с этой работой могли сами крестьяне, тем более что мастерство играло значительно большую роль, чем дороговизна материалов. Венец удобно сгибался вокруг головы и сзади его края связывали лентами, что позволяло даже регулировать размер. Великолепным дополнением служил саженый жемчугом косник, который при помощи лент крепили там, где волосы оканчивались неприглядным ломким хвостиком, таким образом, пряча его среди украшений и выпрямляя прическу под весом этого аксессуара.

Вот тебе кокуй, с ним и ликуй

«Их жен не отличить от первейших боярынь», — жаловался на русских крестьян хорватский богослов Юрий Крижанич в середине XVII века.

Обилие жемчуга в нарядах самых простых людей поражало его и вводило в заблуждение, в Европе это было неслыханно. Особенно много богатого галуна, золотных нитей и жемчугов встречалось на кокошниках, которые, как раз, и носили замужние женщины, соревнуясь статью с боярами в высоких шапках.

Науке неизвестна причина и подлинная история того, как возникла прочная ассоциативная связь «девушка – кокошник». Причём, эта связь в мультфильмах и детских книгах активно иллюстрируется косой, выпущенной из-под головного убора. Ни на старых фотографиях, ни на картинах тех времён, ни в упоминаниях не встречается ничего подобного. Ведь кокошью в некоторых регионах называли курицу, а курица только тогда имеет красивый алый хохолок, когда регулярно несёт яйца и способна к продолжению рода.

Право носить кокошник в русской традиции предоставлялось исключительно замужним, это значило, в свою очередь, что все волосы должны быть аккуратно заплетены в две косы вокруг головы и убраны с глаз долой под скромный повойник, что и предполагает такая конструкция.

Жёсткая шапочка в основании кокошника, укреплённая множеством слоёв ткани, картона и бересты дополнялась лопастью, возвышающейся над головой, как было принято в Ярославской и Костромской губерниях. Или будучи сама по себе высокой, сверху она покрывалась богато вышитым донцем. Такими были, например, кокошники в Каргополе и Москве.

Именно закрытое темечко роднит его с сорокой, и даже намиткой, ведь волосы роженицы и работницы уже не так хороши, как девичьи, да и времени ухаживать за ними не оставалось. В этнографии западных славян есть масса упоминаний о том, что коса после свадьбы и вовсе отрезалась. По крайней мере, прощание с косой и «окручивание» молодой новым головным убором характерно для всех наших соседей.

Источник: cyrillitsa.ru