Европейцы познакомились с японским искусством во второй половине XIX века, после вторжения американской эскадры коммодора Мэттью Перри в 1853 году. На международных выставках оно произвело фурор, и в моду тут же вошло все японское: кимоно, ширмы, фарфор, гравюры. «Японизм» проник в европейскую живопись и декоративно-прикладное искусство, повлияв на импрессионистов, постимпрессионистов и мастеров . И все же для большинства японское искусство оставалось диковинкой: картины казались незаконченными эскизами, свитки напоминали обои, а гравюра — карикатуру. И даже сегодня многие аспекты японского искусства не вполне понятны западному зрителю. Как же его понимать?

Живопись

Японская живопись опиралась на принципы, разработанные в Древнем Китае: система жанров, мировоззренческие основы живописи, символизм и многие другие чисто художественные средства были заимствованы с континента одновременно с буддизмом. Система жанров разительно отличалась от европейской. Даже самый, казалось бы, понятный — пейзаж — в традиции Дальнего Востока имеет свои особенности.

КАК ПОНЯТЬ УКИЁ-Э II Картины плывущего мира [ART I FACTS]

Что такое японский пейзаж

Главная идея спрятана в названии: японское слово сансуй и китайское шань-шуй переводятся как «горы и воды». Это не портретирование уголка природы, но создание образа идеального космического порядка, опирающегося на натурфилософию Натурфилософские представления диктуют и особенности других жанров — например, «цветов и птиц», а также «цветов и насекомых» и даже декоративной живописи на ширмах, раздвижных перегородках и стенах. . Горы и воды — репрезентация противоположностей, составляющих движительную силу Вселенной. Мужское и женское начала, твердое незыблемое и мягкое изменчивое, светлое и темное (все то, что складывается в пару ян и инь) — противоположности, бесконечно порождающие друг друга и присутствующие друг в друге, формируют гармонию мироздания, отражение которой (а заодно утверждение) и есть главная задача художника. Восточный пейзаж, как правило, умозрительный, это плод кабинетной работы художника-мыслителя. Реалистичность, схожесть, копирование природы, которые стали основой классической живописи Запада, не имели для японцев безусловной ценности.

Как читать свитки

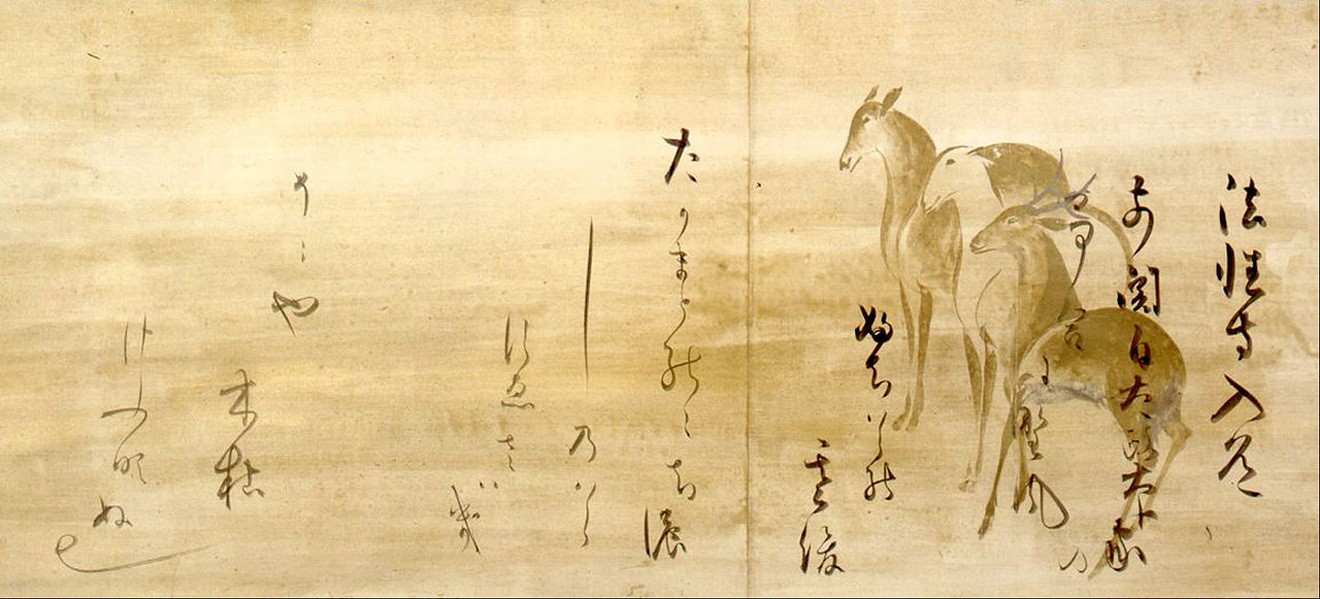

Формат горизонтального или вертикального свитка связан с формой рулона шелка — одного из самых ранних носителей письменности на Дальнем Востоке. Живопись на свитках шелка или бумаги не имеет рамы; четкой границы между изображением и окружающим пространством нет. Именно поэтому у первых западных коллекционеров и возникла ассоциация с обоями.

Европейскому взгляду оказалось сложно приспособиться и к технике живописи, и к организации пространства в изображении. В классической японской живописи пространство выстраивается с помощью особой системы приемов. Четко обозначенные деталями (постройками на берегу, лодками на воде и т. д.) или тональными акцентами планы композиции на вертикальных свитках легко расслаиваются, часто отделенные друг от друга туманными полосами пустоты. Эти паузы в изображении и диагональные композиции помогают неторопливо переходить от рассматривания первого плана к дальним, создавая эффект глубины пейзажа.

В горизонтальных свитках, рассчитанных на медленное рассматривание по ходу чтения справа налево, этот «временной» аспект живописи еще более очевиден. В пейзаже мастера Сюгэцу зритель «входит» в изображение из пустого пространства воды и неба в правой части свитка, беседует с поэтами и мудрецами на скалистом берегу, любуется старой сосной и «поднимается» в беседку, откуда перед ним открывается вид на темный абрис пологих гор на втором плане, а потом, глубже и выше, — на дальние вершины третьего плана, подернутые дымкой.

Почему дома изображены без крыш

Отсутствие в классическом репертуаре дальневосточной живописи сцен в замкнутых помещениях и городских пейзажей делало неактуальной линейную перспективу. А там, где следовало придерживаться строгих геометрических форм, на помощь как художнику, так и зрителю вновь приходило воображение.

В японской живописи ямато-э с эпохи Хэйан для изображения сцен в дворцовых покоях использовался прием «интерьера со снятой крышей», когда художник и зритель смотрели на происходящее в дворцовых залах сверху, словно заглядывая в кукольный домик и видя фрагмент помещения со скошенными балками, занавесями и сидящими в них героями.

Этот прием, появившийся еще в ХII веке в иллюстрированных свитках (так называемых эмакимоно), позднее широко применялся в росписи ширм или подвижных перегородок фусума в дворцовых и замковых интерьерах. Японские мастера вообще любили взгляд с высоты птичьего полета, открывавший перед зрителями широкую картину празднеств, военных действий или городских видов. Чтобы подчеркнуть эту высокую точку зрения, удаленность объектов и их отделенность друг от друга, использовался прием ункин. Купы деревьев, показанных как бы сверху, или декоративные позолоченные стилизованные облака позволяли разделить плоскость изображения на регистры и планы. Сам термин ункин состоит из иероглифов «облако» и «парча»: это отсылка к пышным облакам цветущей сакуры и парче осенних краснеющих кленов, сквозь которые показаны пейзажи.

Отделенные друг от друга фрагменты императорской процессии кажутся разнесенными в пространстве, и каждое из них обладает собственной перспективой. Художник следует принципу «подвижного ракурса», когда в одном произведении действует множество точек зрения и точек схождения перспективы.

Что же касается моделирования объема предметов, то переходы от насыщенного цвета туши к акварельной прозрачности были призваны не столько передать реальные светотеневые соотношения, сколько выявить «костяк» формы, который может внушить ощущение объема. А живописный фон часто вовсе исчезает из изобразительного текста, заставляя поверхность бумаги или шелка работать как бесконечное пространство.

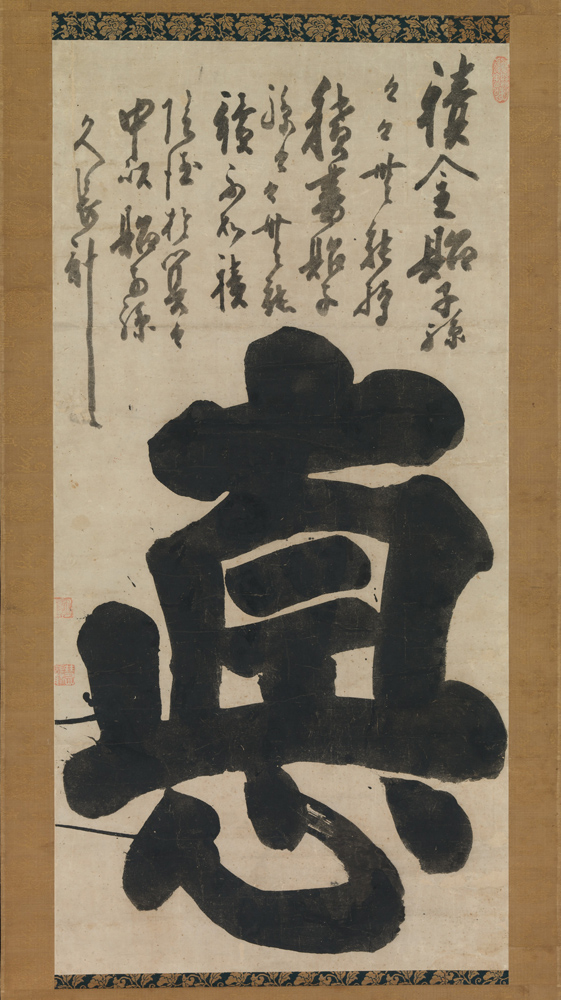

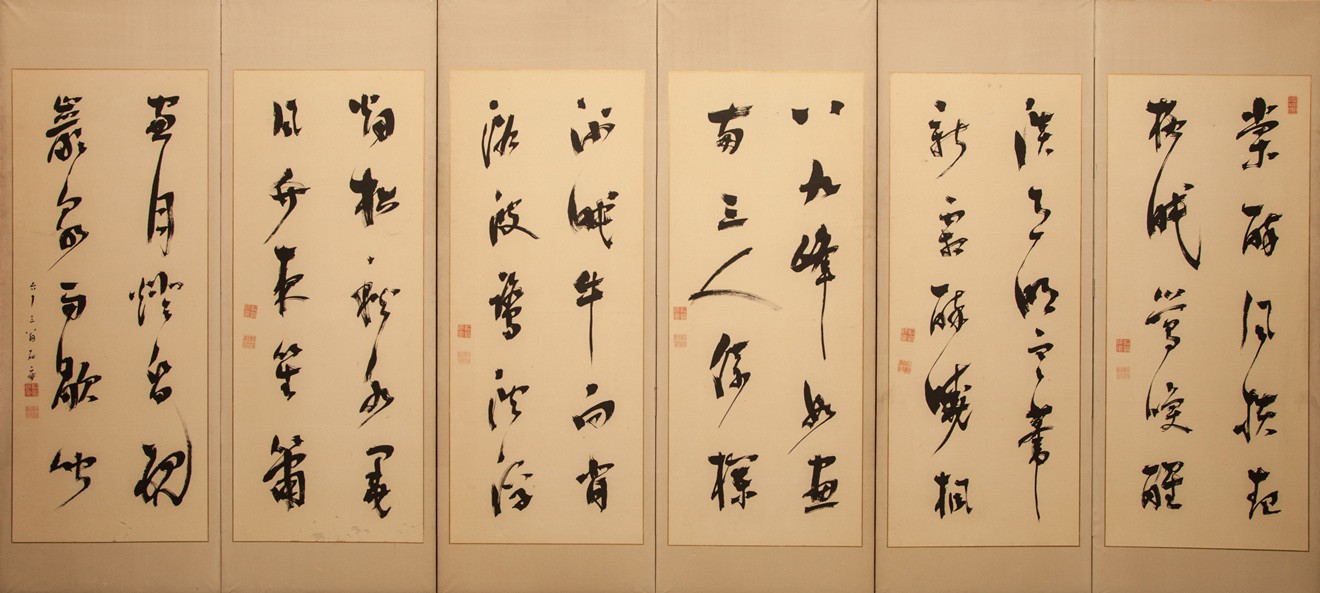

Каллиграфия

Практически все принципы дальневосточной живописи так или иначе применимы к произведениям каллиграфии — искусству красивого письма. Первая причина этого родства лежит в общности материалов и инструментов письма и живописи. Кисть и тушь, бумага или шелк диктуют одни и те же особенности визуального языка: мазок, формирующий абрис гор или ствол бамбука, мало чем отличается от черты в написании иероглифа. В письме и живописи движения руки художника одинаковые. Также одинаково мастер регулирует толщину и яркость линии или пятна нажатием на кисть, скоростью письма, насыщением кисти водой.

Вторая причина — сложная природа иероглифа. Иероглиф обладает формой, цветом, композиционной связью с форматом произведения и другими элементами изображения. Как письменный знак, восходящий к пиктограмме — схематизированному, упрощенному изображению реального объекта, — он сохраняет далекую связь с формой предмета или природного явления (и наиболее близкими к пиктограмме остаются иероглифы, обозначающие устойчивые природные формы: гору, воду, огонь, человека и другие). Как знак письменности он обладает фонетическим звучанием и значением, которое связано с целым рядом литературных, религиозных или философских ассоциаций.

Системы почерков: кайсё, гёсё и сосё

Каллиграф Дальнего Востока создает каллиграфическое произведение, не просто чтобы зафиксировать смысл, но чтобы выразить и воплотить идею отдельного слова, целого стихотворного или прозаического произведения. При этом, как правило, он связан устоявшимися формами письменных знаков: основой каллиграфии является система почерков, каждый из которых обладает смысловыми нюансами и соответствует замыслу автора.

Нейтральный и легко читаемый уставной стиль кайсё ближе всего к печатным знакам; «полукурсив» («бегущий стиль») гёсё — свободнее и выразительнее, динамичнее и гибче: движения кисти тут более плавные и слитные. Но наибольшим выразительным потенциалом обладает сосё, или «травяное письмо», в котором отдельные знаки сливаются в плавно изгибающиеся строки, похожие на спутавшиеся или стелющиеся травы. Каллиграф сокращает письменные знаки, опуская или объединяя мелкие элементы.

Иероглифическая письменность пришла в Японию из Китая. Чтобы приспособить ее к японскому языку, к концу первого тысячелетия были созданы две слоговые азбуки — хирагана и катакана, которые дополняли иероглифические тексты. Знаки письменности хирагана, часто встречающиеся в каллиграфии наравне с иероглифами, составляли особый связный стелющийся текст, который у великого мастера ХVII века Хонъами Коэцу превращает строки стихов в продолжение свисающих побегов плюща или травы и кустарник, в которых пасутся олени.

Источник: arzamas.academy

Японские постройки

Теперь, когда мы начнём разговор о японских постройках, можно особенно удивиться: ведь самое знаменитое, что построили японцы, — это. сады!

Японцы создали разные сады. И самый необычный — сад камней. Традиция строить сады камней очень древняя. На площадке из белого гравия, уложенного волнистыми рядами, размещены разной величины камни. Посетитель, взглядом переходя от камня к камню, уходит мысленно от суеты и дел. Камни производят впечатление горных островов, омываемых морскими течениями.

Все камни не охватить взглядом сразу. Всё это вызывает настроение таинственности, недосказанности.

Самые большие сады делают вокруг храмов. Здесь каждый уголок создаёт образ природы какой-нибудь части страны, и тоже всё таинственно и уютно одновременно. Камни, поросшие мхом. Между ними как бы случайно и очень поэтично выросшие цветы, сосны и клёны, фруктовые деревья, небольшие озёра с чудесными золотыми рыбками и звонкие струящиеся ручьи.

Здание храма растворяется в этой сказочной красоте природы и становится её частью и украшением. Ведь для японцев сама природа — храм.

Здание японского храма — пагода — похоже на изящную лёгкую башню. Свою собственную кровлю имеет каждый этаж. Особенность этих крыш — поднятые кверху концы. Как будто они улыбаются или юбочками кружатся на ветру! К концам кровли иногда подвешивают колокольчики, ими играет ветер, и они звенят.

Сильные ветры и землетрясения бывают в гористой Японии часто, что при строительстве приходится учитывать. Японские домики не имеют стен в нашем понимании. Помнишь, как складывают из брёвен стены избы? А в Японии строят только рёбрышки стен — лёгкие сквозные конструкции, а между ними делают передвижные ширмы. Когда внутри горит свет, такой домик похож на фонарик.

Внутри домика тоже всё просто, почти нет мебели, зато есть ощущение простора. Отодвинув стенку-ширму, можно легко впустить ветки сада. Иногда большие ветви клёна или сосны, изображённые на ширмах-гармошках, украшают комнаты богатых домов.

Главная хозяйка дома, конечно, женщина, она же и главное его украшение. Одежда японок — кимоно. Это платье-халат с широкими длинными рукавами и большим роскошным бантом на спине. Особенная красота кимоно — в его росписи. Женщины расписывали их сами для себя, берегли и передавали внучкам.

В кимоно японки похожи на причудливые цветы, которые качает ветер, на только что взлетевшую бабочку. За узорами платьев, движениями складок фигура кажется совсем бесплотной, а голова напоминает склонившийся от тяжести бутон на тонком стебле. Открытую изящную линию шеи венчает тяжёлая корона чёрных волос, скреплённых длинными шпильками и гребнями.

Глаза как маленькие рыбки, рот — лепесток, а высоко поднятые брови говорят о чуткости.

Обычаи традиционных праздников до сих пор соблюдают все жители Японии. Весной отмечают дни цветения слив и вишен, летом — ирисов, а осенью — хризантем.

Самый любимый — это праздник цветения вишни сакуры. Он наступает, когда приходит долгожданная пора весеннего пробуждения. Розовые соцветия превращают деревца в кудрявые благоухающие облака. Весело кружась в струях ветра, цветы опадают, не увядая, словно не желая поступиться своей красотой.

Это праздник весны и молодости. Все идут любоваться красотой, которой одарила их природа.

Детские работы. Гуашь; тушь

Задание

- Нарисуй японский сад, каким ты его себе представляешь.

Обрати внимание, как совсем по-другому, не так, как в России, понимали красоту женщины в Японии. А тем не менее есть общее. Расскажи, в чём оно?

Детские работы. Гуашь, аппликация

Сделай вместе с ребятами всего класса большое панно «Праздник в Японии».

Вопрос

- Как ты себе представляешь зримую картину традиционной Японии?

- Каковы особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии?

Источник: tepka.ru

Художественная культура Японии — особенности развития, своеобразие и факты

Несмотря на обилие информации о Стране восходящего солнца, о ней осталось немало загадок. Особенно людей интересует художественная культура Японии древних времён и современности. Изучают её школьники на уроках МХК. Часто детям учителя предлагают подготовить рефераты и сообщения по такой теме. История и культура этой прекрасной восточной страны заслуживает особого внимания.

Влияние других цивилизаций

Художественная культура Древней Японии создавалась под воздействием ближайших стран. Японцы с удовольствием сотрудничали с другими народами. Китай и Корея сильно воздействовали на развитие и формирование просвещённости и искусства Японии. Убеждения её жителей прошли долгий путь.

Сегодня можно долго изучать традиции, народное творчество, письменность, архитектуру и скульптуру японцев. Основная черта художественной культуры Японии — постижение гармонии с природой. Это учение взято из китайской мудрости. Природа помогает обрести душевный баланс, исцелить разум, тело, получить покой и счастье. Японцы трепетно чтут свои традиции.

В этом они немного похожи на англичан.

Становление архитектуры

На формирование такого традиционного вида искусства японцев, как архитектура, повлиял буддизм, пришедший из Китая. В китайском стиле строились дворцы, монастыри, храмы. В стране начали появляться первые изображения Будды. В XIII веке возникло конфуцианство. Всё это впитала в себя архитектура тех времён.

Старшеклассникам полезно узнать, каковы особенности японской художественной культуры позднего Средневековья. В архитектуре тех времён соединялись иностранные черты, органично смешанные с местными особенностями. Возле храмов и дворцов всегда находился прекрасный сад. Для росписи этих сооружений использовались лаконичные, но яркие краски.

Нужно отметить влияние на японскую архитектуру местной природы. Архитекторы отобразили в своих творениях капризный, прекрасный, сокрушающий и ломающий мир. Они не возводили величественных построек, которые впечатляли бы своими размерами и сложностью. Предпочтение отдавалось простым и понятным сооружениям, где не было ничего лишнего, только изящные линии.

При строительстве использовали дерево. Для домов сооружались специальные каркасы. Чтобы в жильё не попадала влага, возводилась воздушная подушка между землёй и полом. В домах, храмах и дворцах всегда были прочные колонны для поддержки зданий во время землетрясений. Нетрадиционными были окна древних построек.

Вместо них использовали отверстия, на которые натягивали ткань или белое полотно, пропускающее внутрь лучи света. Любую стену, кроме несущей, можно было раздвинуть, снять, заменить. Проектирование менялось легко. Комнат в помещении было немного. Крышу делали широкую и прочную, чтобы предохранить жилище от дождливой и ветреной погоды, палящего солнца и холода.

Древняя скульптура

В японских царских курганах учёные находят фигурки воинов, животных, жрецов, слуг. Эти находки относят к III—V столетиям. В VIII веке стали появляться статуи для украшения дворцовых храмов. Они изготовлялись из глины, дерева, бронзы, лака. Развитие страны поспособствовало появлению скульптур божеств.

В эти же годы появился скульптурный портрет. В IX веке создавались божества с множеством лиц и рук. Это связано с появлением в религии различных сект. Особой популярностью пользовались скульптуры, вылитые из лака.

Особенности живописи

Живопись в Японии зародилась поздно — в XI—XII вв. Сначала появилась школа Ямато-э. Полотном служили керамические сосуды. Кроме того, рисунки украшали следующие изделия:

- кимоно;

- ширмы;

- книги;

- вееры;

- стены дворцов.

Художники изображали героев древних мифов, сказаний, романов. Важно было передать не действия, а эмоции персонажей.

Живописцы вдохновлялись природой, окутывающей искусство тех времён. Сначала японцы направляли своих детей обучаться в Китай и Корею. Там они учились письменности и позаимствовали иероглифы. В VIII веке появились первые письменные памятники культуры.

Мировоззрение японцев

Гармония с природой для японцев — необходимость. Они учились у мира, а не воевали с ним. Через совершенствование окружающей среды люди улучшались сами. Жизнь в мире с природой гармоничная, иначе человек не может достичь равновесия.

Даже боевое восточное искусство было связано с окружающим миром. Некоторые удары похожи на повадки и движения зверей:

Японцы всегда верны своим традициям. Тот, кто нарушал ритуалы, считался изменником. Здесь верят в замкнутый круг всего живого. Считается, что собственную судьбу невозможно и не нужно менять.

Основные тенденции развития

Культурная революция Страны восходящего солнца проходила в несколько этапов. Особенно Япония расцвела во времена сегуната Эдо (XVII—XVIII столетия). Позже культура приобрела более консервативные и традиционные черты. Основные направления древней и современной японской цивилизованности:

- Возникновение жанров литературы хокку, хайку и танка. Сегодня их применяют поэты разных стран.

- Глубокие, лаконичные, эффектные гравюры.

- В семьях младшие уважают старших.

- Женщины имеют подчинённое положение в семье. Они должны быть изящными, заботливыми, ответственными, тихими и покорными домохозяйками.

- Японцы постоянно ищут изящество и привлекательность не только в искусстве, но и в повседневности.

- Излюбленным жанром считаются комиксы и карикатура.

- Писатели, художники, скульпторы и архитекторы используют в своём творчестве гротеск и страсть.

- Произведения архитектуры очень грациозные. Расположение каждого предмета продумано и спланировано чётко.

- Япония богата двумя исключительными и редкими театральными жанрами Кабуки и Но.

- Поп и панк-музыканты используют древние традиционные инструменты.

- Книги писали женщины японским шрифтом. Китайские иероглифы использовали только мужчины.

- Японский язык очень сложный, его не удастся выучить быстро. На его формирование повлияли философские и религиозные взгляды, политическая система.

Культурная жизнь Японии насквозь пронизана эстетикой, оригинальностью и самобытностью.

Самураи и гейши

С VII по XIII век формировался отдельный класс феодалов и военных, выходцев из знатных родов. В это сословие входили мелкие дворяне, у которых не было родового титула и богатства. Они служили императору, чем добивались званий, определённого положения в обществе. Этому классу давали земельные участки. Так в Японии появились самураи.

Подобных людей не было больше нигде. Это своеобразные средневековые рыцари, служившие знати и аристократам. Некоторые из них становились важными фигурами в стране.

Самураи придерживаются дзе-буддизма и специального кодекса чести. Все его правила нужно выполнять беспрекословно. Самураи обучаются военному делу и мастерству, получают высшее образование.

Целостной частью японского общества являются гейши. У этих женщин своеобразные макияж и причёска. Они хорошо поют, устраивают чаепития, развлекают гостей, поддерживают разговор, флиртуют.

Слово «гейша» в переводе с японского языка означает «человек искусства». Эта профессия появилась в XVI веке. Гейшами сначала были мужчины, выступающие в театре Кабуки. Позже открылись специальные школы для девочек с жёстким конкурсным отбором. Гейши должны разбираться во всех актуальных вопросах, следить за внешностью.

Богатые и влиятельные люди и сегодня заказывают себе их на различные мероприятия в качестве сопровождения.

Театр и искусство

В старших классах школьники пишут доклад на тему «Культура Японии». Некоторые из них готовят презентацию или проект по этому вопросу. Здесь обязательно кратко упоминают о театре и искусстве Страны восходящего солнца. Они отражали повседневную жизнь японцев, их менталитет, верования, духовное развитие.

Некоторые виды искусства применяют во всём мире. Современникам нравится делать оригами — поделки из бумаги. Также популярной во флористических мастерских является икебана. То же самое можно сказать и о бонсае — искусстве выращивания карликовых деревьев.

Ещё в древности зародился японский театр. Он очень многоликий и многогранный. Самые прославленные подмостки — Кабуки, где в главных ролях выступают мужчины. Женщины в коллективе отсутствуют. Когда идёт представление, зрители сидят в наушниках, через которые объясняется происходящее на сцене действие.

Национальная архитектура, театр и искусство доказывают, что культура Японии разнообразная. Благодаря многогранности и самобытности она столетиями остаётся уникальной и не страдает от иностранного влияния.

Источник: nauka.club