Рассматривать фасады зданий в Петербурге очень увлекательно! Город заполонили такие странные существа, что иногда кажется, что они не только живут своей особой каменной жизнью, но и регулярно вмешиваются в жизнь города, выполняя заложенные в них создателями задачи.

Искусство украшать свое жилище масками и фигурами очень древнее.

Корнями оно уходит к тем доисторическим временам, когда пещерный человек у входа в свое жилище ставил копья с головами побежденных врагов и хищников.

Для устрашения. Чтобы никому за висящую на входе шкуру сунуться было неповадно!

Аллегория победы добра над злом, свет побеждает тьму.

То есть по сути такие жуткие трофеи стали первыми оберегами человеческого жилища, пугающими злоумышленников.

Времена менялись, но языческая привычка из века в век укреплялась в архитектуре, пока не стала традицией.

Обереги претерпели разные изменения в соответствии с идеологией времени, и превратились в маскаронов.

Маскароны- это каменные образы людей, животных , выполненные в виде масок.

Лекция «Зимний дворец — главная императорская резиденция»

В разные времена они несли любому зрителю тайные послания, которые воспринималось подсознанием как сигналы .

В средневековье готические соборы стали охранять горгульи.

Мифические существа имели устрашающий вид, но функция у них была вполне безобидная.

Они были просто завершением водосточных труд, по которым стекала вода с характерным шумом, который и отразился в из названии.

Не совсем горгульи, но образ похожий

Читать в те мрачные времена умели единицы, поэтому каждый собор снаружи был максимально наполнен сюжетами из Библии, божественными творениями, позволявшими воочию «читать» Ветхий Завет.

Кстати времена «модерна», архитектура которого богато представлена в Петербурге, позаимствовали из готического прошлого многие детали, наполнив их новым смыслом.

Сатир- символ жизни, посвященной чувственным удовольствиям

Так склонность к мистике и оккультизму в начале прошлого века обогатило фасады самыми яркими символическими образами- от летучих мышей до Мефистофеля.

Летучая мышь-в христианстве -символ идолопоклонства. А вот в Китае -символ долголетия и достойной смерти.

Одни только творения Александра Лишневского настолько богаты такими маскаронами, что он впоследствии чуть не поплатился жизнью за свои архитектурные фантазии. Я писала об этом ЗДЕСЬ .

Мефистофель на фасаде дома не выжил. Увы.

Эпоха классицизма поселила в Петербурге множество львов.

Львы были любимым масонским образом. Они не только считались знаком силы и благородства, но и символизировали солнце как чистый свет истины и просвещения.

А поскольку Петербург строился по масонским законам географической магии и символов, львов в Петербурге так же много, как чаек над Невой))

После победы над Наполеоном в городе на зданиях появляется много военной символики, прославляющей силу и мощь армии.

Петербург-город доходных домов.

Чем больше их строили, тем больше маскароны теряли свое назначение оберегов, а становились характеристикой состоятельности и вкусов хозяев.

Воронцовский дворец. Алупка. Достопримечательности Крыма.

Сфинксы-символы тайны и древней мудрости.

Каждый образ на фасаде является символичным.

Вот здесь у хозяина все отлично с чувством юмора))

Саламандра-символ безупречной веры и целомудрия.

Пеликан, как известно, вырывает кусок из груди, чтобы накормить птенцов. Символ милосердия и преданности. Иногда образ Христа изображают в виде такой аллегории.

Дельфин-тоже эмблема Христа. Обозначает спасение и безусловную любовь.

Скарабей -мужская эмблема зарождения жизни.

Жуки-скарабеи вынашивали личинки в шариках навоза, которые толкали перед собой.

В Древнем Египте этот шарик был аллегорией солнца. И скарабей всегда мощный оберег.

Грифоны символизируют абсолютную власть над воздухом и землей. Это гибрид льва и орла, неба и земли.

Сова может быть не только символом проницательности, но и колдовства. Считается очень «яньским» символом.

Кентавр -символ страсти, похоти и прелюбодеяния.

Лебедь символизирует чудесное преображение. Еще это аллегория женской нежности, красоты и изящества.

Заяц- символ плодовитости, бдительности и магической силы. Может обозначать Луну и ее влияние.

Гиппокампус( водная лошадь)- магическая сила предсказания, предвидения. Трезубец Нептуна-масонский знак.

Думаю, на сегодня достаточно каменных символов, друзья))

Знаков на фасадах очень много, о них можно писать бесконечно. Возможно я еще вернусь к этой теме, если она вызовет у вас интерес.

Спасибо за внимание и доброжелательность, уважаемые читатели!

Подписывайтесь на мой канал, и я расскажу вам еще немало интересного про Петербург и его окрестности

Источник: dzen.ru

Юридическая социальная сеть

148.8к

148.8к

Подписаться

13 232 980

Актуальные темы

Публикации

Вопрос дня

Техническая поддержка 9111.ru

Юридическая публикация

Астрология

Государство

Жалоба на действия или бездействие

Мнение о специалистах и организациях

Образ жизни

Образование

Отзывы о товарах и услугах

Светская жизнь

Технологии

Курьёзные вопросы

Социальные сети

Законы и кодексы

Сообщества

Автор публикации

Юрист Ивчик Н.Ю. Подписчиков: 519

148.8к

148.8к

Оружейная палата и его уникальные экспонаты (часть 1)

1 630 просмотров

722 дочитывания

4 комментария

На сегодня эта публикация уже заработала 59,00 рублей за дочитывания Зарабатывать

Оружейную палату можно назвать настоящей сокровищницей Кремлевского дворца. Находится она в здании, возведенном в 1851 году. За основу коллекции взяты ценные предметы, хранившиеся целыми столетиями в царской казне.

Расцвет кремлёвской оружейной палаты, т.е. мастерской, где изготавливали и хранили драгоценное оружие, приходится на XVII век. В ту пору в ней трудились 93 мастера, они могли вооружить до 10 тыс. воинов. Конечно, это была не регулярная армия, а ближайшее царское окружение, телохранители и стража. В экспозиции представлены оружие и доспехи, принадлежавшие крупным боярским и княжеским родам.

В 1806 году, Александр I создает музей на базе Оружейной палаты. Готовится проект строительства нового здания на Сенатской площади, который воплощает в жизнь архитектор Еготов И. Двери музея для посетителей были открыты только в 1813 году. Но для простолюдин доступ был запрещен. Однако архитектор, опасаясь пожара, отказался от системы отопления и экспонаты быстро портились из-за высокой влажности.

Один из ценнейших и известных предметов коллекции является шапка Мономаха. Именно этот головной убор длительное время использовался на венчаниях царственных особ России. Ша́пка Монома́ха — главная царская шапка великих князей и царей, символ самодержавия на Руси. Относится к числу древнейших регалий Оружейной палаты Московского Кремля.

Современные историки, которые полагают, что шапка изготовлена в России. Они считают, что шапка собрана из частей и деталей шлемов сыновей Ивана Красного – Дмитрия Донского и княжича Ивана. Предполагается, что золотые пластины тульи изготовлены в XIII веке, а окончательный вариант шапки появился в 1505–1526 годах. И эта версия является на сегодняшний день наиболее предпочтительной.

В 1328 году русские летописи впервые упоминают о ней в завещании Ивана Калиты. В нем в перечислении сокровищ названа «шапка золотая», и некоторые исследователи посчитали, что речь идет именно о шапке Мономаха. Каждый день великие князья в ней не ходили. Украшение было ритуальным и использовалось только один раз, в день восшествия на престол.

С окончанием торжеств, в соответствии со всеми необходимыми правилами, шапка Мономаха пряталась до следующего подобающего случая (она хранилась в царской сокровищнице). В обычные дни царь пользовался «ежедневным венцом». В 1682 году шапка по назначению использовалась в последний раз – при восхождении на престол Ивана V. Здесь имелся один нюанс.

Вместе с Иваном V на престол возводился и его младший брат Петр Алексеевич, который в дальнейшем стал императором Петром I Великим. Для второго царя была изготовлена шапка-дубликат, или, как ее назвали, «шапка второго наряда». Сегодня эта шапка и шапка Мономаха хранятся в Оружейной палате в Кремле.

Общий вес головного убора составляет 993,66 грамма. В описании говорится, что шапка царская, золотая, выполнена из восьми золотых пластин, украшенных филигранью, жемчугом и самоцветами. Всего на шапке 43 драгоценных камня шести видов, среди них – сапфиры синие, сапфиры желтые, шпинель красная, рубины, изумруды. И, естественно, шапка украшена русскими мехами, в которые в то время были одеты практически все европейские первые лица.

Другой уникальный экспонат коллекции – двойной царский трон.

В русской истории в конце XVII века сложилась уникальная ситуация, когда на престол венчали сразу двух царевичей. После смерти царя Алексея Михайловича осталось три сына. Старший, Федор Алексеевич, царствовал недолго и неожиданно в 1682 году умер. По обычаю, престол должен был унаследовать его брат, следующий по старшинству пятнадцатилетний Иван, но тот не отличался ни умом, ни здоровьем. Тогда и были венчаны на престол одновременно Иван (Иван V) и младший его брат — десятилетний Петр (Петр I).

Специально для этого случая и был изготовлен громадный двойной серебряный трон. Не вполне доверяя государственному уму малолетних монархов, бояре предусмотрели за спинкой трона тайное место — для наставников царей. Чаше всего его занимала их старшая сестра, двадцатипятилетняя Софья, для своего времени особа весьма образованная: она знала латинский и греческий языки, играла на многих музыкальных инструментах. Во время приема иностранных послов Софья из тайника через окошко, покрытое ковром, подсказывала Петру, наиболее смышленому мальчику, ответы на вопросы заморских представителей. Послы не раз дивились сообразительности десятилетнего русского царя.

Среди разнообразных украшений этого трона выделяются серебряные и золоченые пластины с чеканными фигурами фантастических грифонов, единорогов, барсов и львов. По средневековой символике это знаки силы и власти.

Следующая уникальная экспозиция — 10 яиц Фаберже. Жаль, что большая часть коллекции была утрачена при правлении советской власти.

Это самое большое количество яиц Фаберже в музеях России. Самое старое яйцо Фаберже, хранящееся в оружейной палате, относится к 1891 году и носит название «Память Азова». Внутри нефритового яйца находится модель фрегата «Память Азова», на котором царственные особы совершили плавание на Дальний Восток в 1890–1891 годах.

Одно из самых интересных яиц в коллекции оружейной палаты — яйцо, внутри которого имеется необычный сюрприз — действующая модель поезда. Называется это яйцо «Транссибирская магистраль». Оно было изготовлено по случаю завершения строительства Транссиба и включала в качестве сюрприза раскладной царский поезд в составе платинового паровоза и пяти золотых вагонов, из которых последний — походная церковь на колесах. Паровоз заводился золотым ключиком и тащил состав несколько метров, сверкая алмазными фарами и рубиновым фонарем. А в микроскоп можно было прочесть надписи на вагонах.

В музее имеются и такие интереснейшие ювелирные работы как яйцо-часы в виде букета лилий, созданный для императрицы Александры Федоровны в 1899 году, ажурное яйцо «Клевер», выполненное в стиле модерн, самое большое из яиц — «Кремль», а также «Александровский дворец», «Конный памятник Александру III», «Яхта «Штандарт». Фантазия мастеров Фаберже поражает, мало того, что идею произведения надо придумать, надо ещё изготовить его на таком уровне, чтобы оно навсегда осталось в веках как истинный шедевр ювелирного искусства.

Особый интерес вызывает яйцо, изготовленное к 300-летию дома Романовых. На внешней поверхности яйца тремя рядами размещены 18 портретов представителей императорского дома Романовых: от Михаила Федоровича, который вступил на престол в Смутное время, до Николая II. Миниатюры выполнены акварелью по кости мастером Василием Зуевым. Внутри яйца находится вращающийся глобус из вороненой стали с очертаниями Российской империи на момент воцарения династии Романовых (1613 г.) и в год 300-летия императорского дома (1913 г.) — наглядное пособие по дореволюционному российскому государственному строительству.

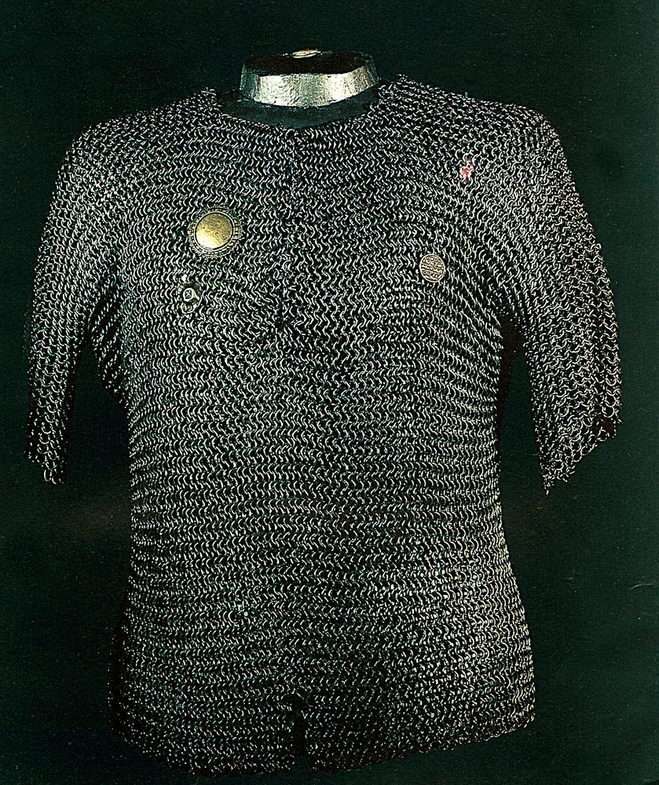

Самая старая кольчуга

В коллекции с двумя бляхами на груди, похожими на медали, относится к XVI веку. Она принадлежала воеводе Ивана Грозного князю Шуйскому. Такой доспех могли позволить себе только состоятельные люди, такие как бояре или воеводы. Кольчуга стоила больших денег и её старались никогда не бросать на поле боя. Кольчуга князя Шуйского весит около 16 кг и состоит примерно из 20 тысяч колец.

Самый древний сохранившийся шлем представлен внизу, справа от байданы Годунова. Он принадлежал отцу Александра Невского князю Ярославу Всеволодовичу. Шлемы очень ценились русскими князьями, передавались от отца к сыну, служили честью княжеского рода. К налобной части шлема прикреплена стрелка, защищавшая лицо ратника от ударов, а над ней видна серебряная пластина с изображением Михаила Архангела – покровителя русских князей и воинов.

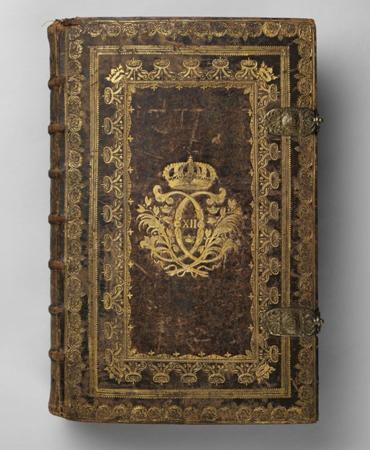

Трофеи Полтавской битвы

В 1709 г. в ходе Полтавской битвы Пётр I разгромил самую сильную армию в мире – войско шведского короля Карла XII. Слава Полтавской виктории прогремела на всю Европу и, в результате этой победы русской армии досталось значительное число трофеев. Пётр I распорядился привезти их в Москву в Оружейную палату и присоединить к победным трофеям прежних царей, как символ славы русского оружия. В числе трофеев Полтавской битвы знамёна шведских пехотных полков, штандарты шведской кавалерии, литавры и барабаны шведских музыкантов, холодное и огнестрельное оружие шведских солдат и офицеров. Всё это хранится в Оружейной палате по сей день.

Это было первое серьёзное поражение, которое было нанесено шведам. Пётр сам участвовал в этой битве, причём пострадал, трижды в него попадали пули – один раз в седло, один раз в шляпу, а один раз в медальон на груди, но чудесным образом остался он жив, а шведы побежали, да так, что побросали литавры, барабаны, сигнальные трубы, пистолеты. Карл XII был очень мужественным воином, но и он забыл на поле боя принадлежавший ему охотничий прибор с королевской монограммой. Пётр приказывает собрать эти вещи и перенести их в ГОП как символ славы русского оружия. Есть в Оружейной палате и Библия времён Карла XII.

Добрый день! Опыт в юриспруденции более 20 лет. Ведение дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Огромный опыт в составлении договоров и процессуальных документов

Источник: www.9111.ru

Три цвета Зимнего дворца: как изменилась главная резиденция русских императоров

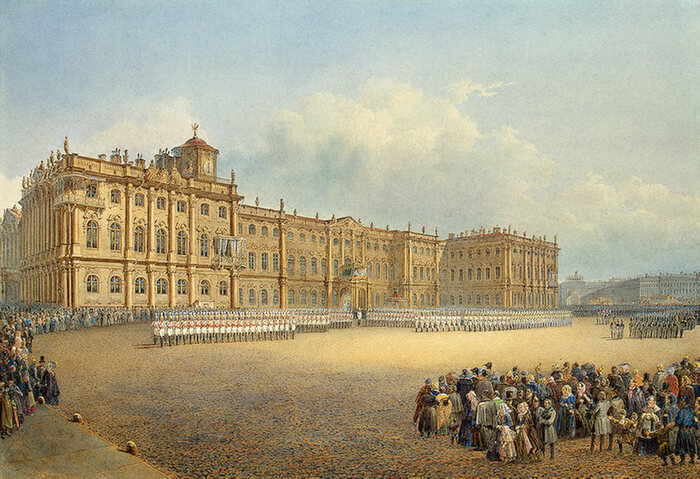

В наши дни трудно себе представить, что по оригинальному проекту итальянского архитектора Ф.Б. Растрелли главный дворец русских правителей был желтого цвета. Точнее, окрасили его теплой охристой краской – примерно в той же гамме, что и возведенный в Северной столице ранее Петропавловский собор. А вот декор здания сразу стал белым, что характерно для стиля барокко. В протоколах Канцелярии от строений указывалось, что на работы по возведению Зимнего императрица Елизавета Петровна приказала отпустить известь, мел и пигмент «под цвет дикого камня».

Так выглядел Зимний дворец в 1840-х годах. Художник В. Садовников

Рассматривая изображения Зимнего дворца XVIII века, можно заметить, что он будто бы отличался куда более скромными размерами по сравнению с нынешним зданием. На самом деле ощущение компактности и воздушности создавали светлые оттенки, поэтому резиденция правителей и казалась столь легкой и относительно небольшой. Однако это цветовое решение порождало массу проблем.

В условиях непредсказуемого петербургского климата нарядные фасады Зимнего дворца надолго не сохранялись, и ремонтировать их приходилось с завидной регулярностью. Стены местами перекрашивали, правда, пока в соответствии с первоначальной гаммой. Полностью обновить оттенок дворца пришлось в 1786 году, в период правления Екатерины Великой.

По словам современников, к тому времени Зимний настолько был измучен капризами столичной погоды, что принял «безобразный вид». От летней пыли и дождей краска на верхних этажах повредилась, повсюду виднелись пятна. Стало ясно, что на сей раз косметическим ремонтом отделаться не выйдет, и весь Зимний дворец снова выкрасили в золотисто-охристый цвет, а колонны – в белый.

До пожара 1837 года здание существовало в привычном обличии. Единственное затронувшее его изменение – это красная крыша вместо светло-серой. А уже после катастрофы внешний вид фасада решили несколько изменить. Теперь для создания нового оттенка использовались гашеная тосненская известь, плотная охра и олонецкая земля цвета слоновой кости. В начале 1860-х годов, при Александре II, фасады стали еще более темными и насыщенными, а Александр III в 1888 году распорядился изменить окраску оконных переплетов, выкрасив их «под дуб».

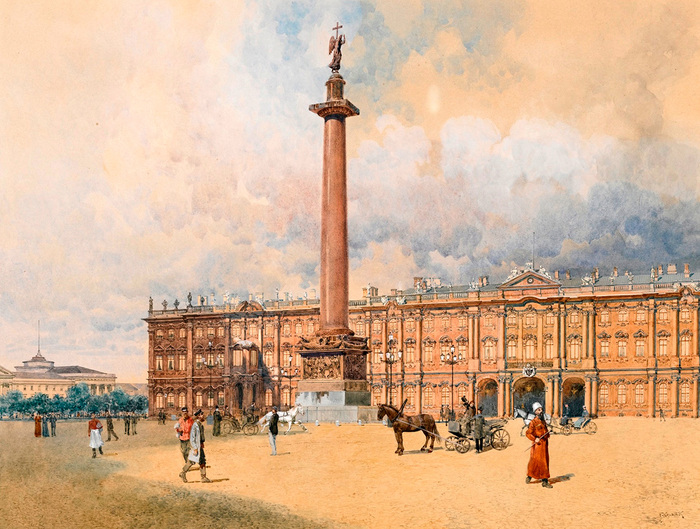

Зимний дворец в конце XIX столетия. Художник Франц Коралик

Эксперименты двадцатого столетия

Начало нового века совпало с радикальными переменами в облике Зимнего. Еще в 1897 году последний русский император Николай II одобрил проект окраски фасадов без выделения колонн и декора. Распоряжение государя выполнили в 1901 году, и результат многих поверг в шок. Не только Зимний дворец, но и остальные здания на Дворцовой площади – штаб Гвардейского корпуса и Главный штаб – стали насыщенно-красными («кирпичного» цвета) и, по распространенному мнению, полностью утратили свою уникальность. Но император и архитекторы стояли на своем: им представлялось, что подобное решение способствует единству восприятия ансамбля, а значит, отказываться от него не следует.

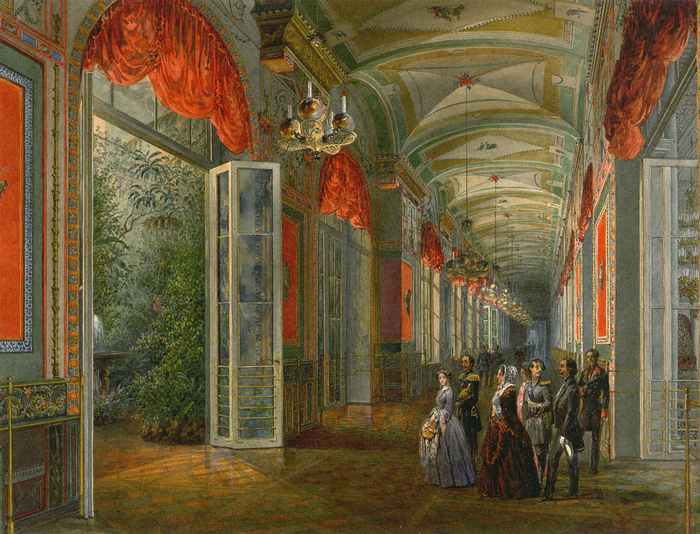

Помпейская галерея Зимнего дворца (ныне – Восточная галерея). Художник В.С. Садовников. XIX век

История внесла свои коррективы: когда 9 января 1905 года на пути ко дворцу пролилась кровь рабочих, желающих вручить своему царю петицию, новый оттенок Зимнего показался императору не самым удачным. В ходе ремонтных работ накануне трехсотлетия царствования династии Романовых министр Императорского двора В.Б. Фредерикс «изъявил желание, чтобы Императорский Зимний Дворец был окрашен в колер более светлый, чем тот, в который он окрашен в настоящее время». Юбилей 1913 года здание встретило уже в розоватом оттенке, оставалось таким уже после свержения монархии и «позировало» художнику Борису Кустодиеву для картины «Праздник на Площади Урицкого» (такое название Дворцовая площадь носила с октября 1918 по январь 1944 года).

В 1920-х годах начались очередные эксперименты по изменению фасадов Зимнего дворца. На некоторое время здание и вовсе стало оранжевым, но краска на масляной основе быстро потрескалась. Поиски нового цвета начались после Великой Отечественной войны (во время блокады Ленинграда Эрмитаж замаскировали), и к 1947 году здание приобрело тот самый, привычный для нас бирюзовый оттенок, а окна окрасили белой краской. Такой вид Зимнего дворца поддерживается уже более семидесяти лет.

Праздник в честь II Конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого. Художник Б.М. Кустодиев. 1927 год

Обложка: newsartspb.ru

Смотрите также:

Источник: histrf.ru