Заслуги священнослужителей Русской Православной Церкви поощряются разнообразными наградами, каждая из которых имеет свою историю и свое символическое значение. Система этих награждений достаточно сложна, так как возникали они в разное время, иногда при посредстве светской власти, изменяя, зачастую, свой первоначальный вид. Иерархия Православной Церкви состоит из трех ступеней: диаконской, пресвитерской и епископской. Поэтому священнослужители могут быть поощрены только присущими своему иерархическому уровню наградами.

Первой наградой для диаконов Русской Православной Церкви является двойной орарь. В древней церкви это был плат, надевавшийся на плечи и служивший принадлежностью всех христиан во время молитвы, как подражание еврейскому обычаю пользоваться во время молитвы покрывалом — талесом. Некоторые историки предполагают, что эта одежда имеется в виду в Апокалипсисе, когда говорится о старцах, молитвенно простершихся перед Агнцем и имевших на себе «ризы белы» (Откр. 4, 4).

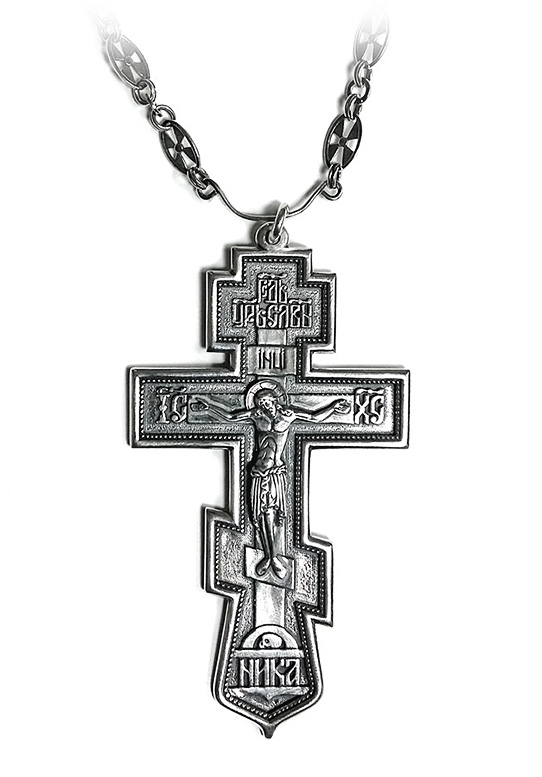

КРЕСТ С УКРАШЕНИЯМИ — НАГРАДА ЗА 12 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ

Следующей наградой для женатых диаконов является возведение в сан протодиакона. Иеродиаконы, то есть диаконы-монахи, возводятся в сан архидиакона. В сан архидиакона в исключительных случаях может быть возведен и женатый протодиакон. Протодиаконы могут быть награждены камилавкой.

Первой наградой для священника (иерея, пресвитера, иеромонаха) является набедренник, продолговатый прямоугольный плат с нашитым крестом, который носится во время богослужения на правом бедре и символизирует духовный меч Слова Божьего. В Русской Церкви набедренник известен с XVI столетия; в качестве награды стал употребляться в средине XIX века.

Второй наградой белого священника является скуфья фиолетового цвета. Вообще, скуфья — головной убор, обычно, темного цвета, который имеют право носить все священно- и церковно-служители вне богослужения. Фиолетовая скуфья — награда священника; она надевается во время богослужения как часть облачения и должна сниматься в некоторые наиболее возвышенные моменты церковной службы.

Следующей наградой для белого священника является камилавка также фиолетового цвета. Первоначально это была простая шапка из верблюжьей шерсти, которая постепенно приняла форму расширяющегося кверху цилиндра. Черную камилавку имеют право носить все монахи. Фиолетовая является наградой для священников и надевается во время богослужения. Иногда священники изготавливают камилавки не только фиолетового цвета, но и красные, синие, лиловые и даже зеленые под цвет облачения, в котором совершают богослужение; это считается вполне допустимым.

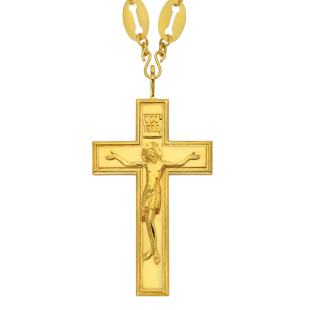

Следующей наградой для иерея является наперсный крест, называемый в просторечии «протоиерейским», «золотым» или «павловским» крестом. Эта награда была учреждена императором Павлом в 1797 г. как знак отличия, выдаваемый для протоиереев и заслуженных священников: это были четвероконечные серебряные позолоченные кресты. Современный наперсный крест является видоизмененным «павловским» крестом.

Награждение крестом с украшениями протоиерея Алексея Веснина

Восьмиконечный крест, который вручается каждому священнику при его рукоположении, не является наградой, а служит принадлежностью иерейского сана. Эти кресты учреждены указом императора Николая II в 1896 г. в память о его коронации. До 1896 г. рядовые священники Русской Православной Церкви наперсных крестов не носили. Исключение составляли бронзовые наперсные кресты, учрежденные в память Отечественной войны 1812 г. и Крымской войны 1854-1856 гг., которые носили все священнослужители от рядового священника до митрополита.

Высшей наградой для белого священника является возведение в сан протоиерея; в старину на Руси он назывался протопопом. Иеромонахи возводятся в сан игумена, а игумены — в сан архимандрита. Одежда архимандрита отличается так называемыми скрижалями, нашитыми на четыре угла мантии.

Первой наградой для протоиерея является палица. Первоначально она была непременным элементом архиерейского облачения, впоследствии в качестве награды стала выдаваться за служенным протоиереям. Палица носится там, где ранее носился набедренник, который при этом переносится на левую сторону.

Следующей наградой для протоиереев является «крест с украшениями». Первоначально он также был принадлежностью архиерейского сана, заменив в XVIII столетии кресты-энколпионы, в которых хранились мощи и другие святыни. Энколпионы, изготовленные из меди, серебра или золота, могли носить даже миряне. Драгоценные энколпионы носили цари и митрополиты.

В 1842 г. императрица Елисавета Петровна наградила драгоценным наперсным крестом своего духовника протоиерея Феодора Лубянского. Такие же награды щедро раздавала полюбившимся протоиереям и священникам императрица Екатерина II.

С 1820 г. за особые заслуги придворных и служащих за границей, а также просто заслуженных протоиереев и священников, стали награждать литыми золотыми крестами, украшенными бриллиантами и другими камнями из Кабинета Его Величества. Впоследствии священнослужителям, награжденным «кабинетными» крестами, было разрешено принимать драгоценные кресты с украшениями от благодарных прихожан. Наперсными крестами особого вида с 1808 г. награждались священники, имевшие ученую степень доктора богословия. Магистры носили небольшой серебряный крест в петлице рясы. С 1884 г. такими же крестами стали награждаться кандидаты богословия.

Следующей после креста с украшением наградой для протоиерея является митра, которая также является принадлежностью архиерейского сана. Отличие состоит только в том, что протоиерейская митра не имеет креста, которым увенчана митра архиерейская. Для архимандритов с 1667 г., так же как для епископов, митра не является наградой, а служит непременной частью облачения.

Митра, известная с глубокой древности, изменилась более других частей облачения. Первоначально это была повязка, изображавшая кидар ветхозаветного первосвященника и символизировавшая терновый венец Спасителя. Первоначально в России крестом увенчивались только две митры: московского митрополита Филарета и Санкт-Петербургского — Исидора. Затем митры с крестами в навершии стали надевать все митрополиты в отличие от епископов и архиепископов. В конце XX столетия крест появился на митрах всех архиереев без исключения.

Наградой для митрофорных протоиереев является право служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни, а для тех, кто это право уже имеет, — с отверстыми Царским вратами до «Отче наш». Эта награда приближает богослужение к архиерейской службе.

Высшим признанием заслуг протоиерея является награждение вторым крестом с украшением, после чего он может быть возведен в сан протопресвитера.

Менее всего наград предусмотрено для высшего иерархического уровня Церкви — епископата. Признание заслуг епископа выражается в возведении в сан архиепископа; архиепископ может быть возведен в сан митрополита. Архиепископы и митрополиты носят на клобуках кресты, которые в прошлом были бриллиантовыми.

Митрополит носит мантию голубого цвета, в то время как епископы и архиепископы облачаются в фиолетовые мантии. Кроме того, кафедра архиепископов и митрополитов на одну ступень выше, чем епископская кафедра. Все это, впрочем, не является наградами, а составляет знаки отличия.

В Российской Империи с конца XVIII столетия священнослужители наряду с мирянами могли быть представлены к государственным наградам. Священнослужители достаточно часто награждались государственными орденами в соответствии со статутом каждого ордена. В настоящее время существуют особые церковные ордена и медали, которыми могут быть награждены как священнослужители, так и миряне Русской Православной Церкви. В настоящее время существует одиннадцать церковных орденов:

1. Орден святого равноапостольного князя Владимира 3-х степеней, учрежден в 1958 г.

2. Орден преподобного Сергия Радонежского 3-х степеней, учрежден в 1978 г.

3. Орден святого апостола Андрея Первозванного, учрежден в 1988 г.

4. Орден святого благоверного князя Даниила Московского 3-х степеней, учрежден в 1988 г.

5. Орден святой равноапостольной к нягини Ольги 3-х степеней, учрежден в 1988 г.

6. Орден святого мученика Трифона 3-х степеней, учрежден в 1995 г.

7. Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского, 3-х степеней, учрежден в 1996 г.

8. Орден святого благоверного царевича Димитрия Угличского, учрежден в 1997 г.

9. Орден святителя Макария, митрополита Московского, учрежден в 2001 г.

10. Орден преподобного Андрея Рублева 3-х степеней, учрежден в 2001 г.

11. Орден преподобного Серафима Саровского 3-х степеней, учрежден в 2004 г.

Клирики и миряне могут быть награждены медалями, входящими в капитул соответствующих орденов: преподобного Сергия Радонежского 2-х степеней, преподобного Андрея Рублева, благоверного князя Даниила Московского, равноапостольной княгини Ольги, святителя Иннокентия Московского, преподобного Серафима Саровского.

Кроме того, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата учредила два ордена: преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских и преподобного Нестора Летописца, а Белорусская Православная Церковь — орден Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.

Высшей наградой является орден апостола Андрея Первозванного, что соответствует положению одноименного ордена среди государственных наград Российской Федерации. Статут некоторых орденов предусматривает награждение за заслуги в каком-то одном направлении церковной деятельности. Так, например, орденом святителя Иннокентия награждаются священнослужители и миряне за заслуги в миссионерском служении; орденом святителя Макария отмечаются заслуги в области церковной науки. Орден святой равноапостольной княгини Ольги предназначен для награждения женщин.

Источник: ruskline.ru

Церковные награды

Издавна так заведено, что тем, кто не жалея себя защищает свою Родину, вручают награды. Священники отчасти тоже солдаты. Только вот защищать им приходится людские души — от нечистой силы и грехов. В Церкви также есть награды. О них рассказывает протоиерей Леонид Доценко.

— Отче, скажите, в церковной практике есть традиция награждать за какие-то заслуги?

— У церковных людей, как и у всех остальных, если к ним относиться безразлично или, не дай Бог, ругать постоянно, то рано или поздно это выльется в депрессию или даже агрессию. Поэтому, конечно же, Церковь решила людям предложить какие-то награды. Не только слова, но и грамоты, медали, ордена или другие награды, которых они не смогли бы увидеть в других местах. Это человека утешает и подбадривает и дальше совершать добрые поступки. Главное — не переборщить.

— А зачастую награждают и за что?

— Награды бывают по разным случаям. Если говорить о миссионерской деятельности, тут свои награды. Если говорить о каких-то богословских успехах, богослужебных, храмостроительных — тут свои награды. Порой награждают просто даже за то, что человек уже много лет служит в Церкви, в знак благодарности за его многолетний труд. Есть и другие поводы для наград, которые приносят пользу Церкви и обществу.

— Насколько я знаю, церковных наград есть два вида: иерархические и общецерковные. Правильно?

— Да, именно так. Иерархические награды получают священнослужители, а общецерковные — все церковнослужители и миряне, которые не безразличны к Церкви.

— Какой орден считается самым старейшим?

— Одним из старейших орденов Украинской Православной Церкви считается орден князя Владимира. Он появился ещё в 1957 году в знак возобновления патриаршества на Руси. Позже появлялись другие, но он самый первый в современной наградной системе.

— А какой имеет наибольшее значение?

-Одним из самых значимых считается орден Андрея Первозванного. Это самый высокий орден, которым награждают как священнослужителей, так и простых деятелей Церкви, общественных деятелей, которые внесли огромный вклад в жизнь общества и Церкви.

— А если ли какие-то награды, которые вручают только женщинам?

— Да, таких наград достаточно много. Например, есть награда святой великомученицы Варвары за особые успехи и вклад в храмостроительство, какие-то благотворительные акции. Женщины в этом в основном себя проявляют. Также можно перечислить орден святой великомученицы Екатерины, святой преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, святой равноапостольной княгини Ольги.

— Есть ли награды, которые связаны с профессией?

— Да, есть такие награды. Например, если человек проявил себя не только в области веры, но и в области медицины, помогал людям не только духовно излечиться от недугов, но и телесно, то таким людям предназначается орден преподобного Агапита Киево-Печерского. Он сам в своё время был врачом.

— И для учителей также есть?

— Для всех профессий есть свои ордена. Если говорить конкретно о педагогической деятельности, то здесь зачастую дают орден святого апостола Иоанна Богослова. Им награждают в основном людей, которые преуспели в педагогической деятельности, особенно в духовной педагогике, то есть давали образование тем людям, которые в будущем планируют стать церковнослужителями или священнослужителями.

— Замечала ещё одну такую особенность: у одних священников деревянные кресты, у других просто металлические, у третьих — украшены каменьями. Это тоже церковные награды?

— Между деревом и металлом разницы может и не быть, имеет значение изображение. Если это обычный крестик беленький, стандартный, который мы видим на храмах и который венчает купола — это самый первый священнический крест. Этот человек недавно стал священником и ещё особых наград не имеет.

После этого следует золотой наперсный крест — это свидетельство того, что человек много лет в сане или какие-то успехи в церковной деятельности совершил. И есть крест с украшениями — он даётся у нас в Украине Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины по ходатайству правящего архиерея за особые труды на благо Церкви. Может быть, священник храм построил, или какие-то благотворительные проекты воплотил в жизнь, или какая-то миссионерская деятельность у него прошла удачно. А может быть, он просто много лет служит у Престола Божия и в знак благодарности за многолетний труд ему дают крест с украшениями.

У епископов свои иерархические награды. Епископа можно отличить от обычного священника тем, что он вне богослужения на груди носит не крест, а панагию — это изображение Божией Матери, Спасителя или святых. Когда епископ совершает Божественную литургию, у него всегда на груди панагия и крест.

Зачастую награды священника в обыденной жизни и не увидишь. А когда приходишь на богослужение, то замечаешь, что у одного священника по левую или по правую сторону есть ромбовидные или прямоугольные ткани, украшенные крестами, — это тоже означает, что священник имеет награды. Набедренник даётся за выслугу лет — три года в сане, палица — за многолетний труд или какие-то успехи в церковной и общественной деятельности. Кроме того, есть просто иерей — это тот, кто совсем недавно был рукоположен, а есть протоиерей — этот священник уже долго служит, занимает какой-то пост.

Также во время богослужения можно обратить внимание на головные уборы. Есть камилавки — они изображают терновый венец; это цилиндрический головной убор без каких-либо украшений. Обычно бывают фиолетового цвета. А есть головной убор, который называется «митра, там могут быть изображены иконы или просто цветы.

Если эта митра украшена крестиком, то мы можем сразу определить, что перед нами епископ. Некоторые священники имеют благословение носить на митре крестик, но это бывает очень редко и за какие-то особые заслуги.

Во время богослужения мы можем увидеть, что у священника два креста, а не один. У наместника в монастыре или ректора духовной семинарии есть ещё такая награда, как жезл. При архиерейском богослужении жезл — это неотъемлемая часть, а монашествующие священники, которые возглавляют монастыри или духовные семинарии, могут носить жезл как награду и символ власти над теми, кто им подчиняется.

Источник: pravlife.org

Крест наперсный

Наперсный крест – это атрибут священника и архиерея. Его носят поверх подрясника, рясы или облачения. Он имеет довольно большой размер – значительно больший, нежели у нательного креста. Наперсный крест носят на особой цепи. Форма и декор наперсного креста в современной церковной практике довольно строго регламентированы.

Ношение священником наперсного креста не отменяет ношения им креста нательного. Это – два разных предмета, не заменяющих друг друга: нательный крест является обязательной принадлежностью православного христианина в Русской и многих других поместных православных церквях. Наперсный крест возлагают на священника при его рукоположении (посвящении в сан).

Слово «наперсный» означает «носимый на персях», т.е. на груди.

Разновидности наперсных крестов

В современной практике наперсные кресты делятся на 3 основных вида:

• Наперсный крест из белого металла – его надевают при рукоположении и носят до награждения следующим видом наперсного креста;

• Наперсный крест из золотистого металла – им награждают священника;

• Наперсный крест с украшениями. Этот крест может иметь практически любое художественное решение. Главная его особенность – небольшая подвеска в нижней части. Как правило, кресты с украшениями имеют вверху изображение короны. Большинство крестов с украшениями выполнены в технике расписной эмали (финифти); как правило, они декорируются цветными каменьями.

Встречаются и другие варианты: например, костяной крест в серебряной оправе.

Архиереи во время богослужения возлагают на себя комплект, состоящий из панагии и наперсного креста с украшениями. Вне службы представители епископата носят только панагию.

Существует столь редкая награда для священников, как право ношения двух наперсных крестов одновременно. Ее удостаиваются маститые протоиереи, служащие в сане не менее 50 лет.

Материалы изготовления

Наиболее распространены металлические наперсные кресты – серебряные и латунные, выполненные в технике литья. История знала кресты из золота. В неофициальной обстановке многие священники носят кресты из дерева – легкие, недорогие и оригинальные. Наконец, можно встретить и наперсные кресты, вырезанные из кости или камня.

Из истории наперсного креста

Наперсный крест происходит от реликвариев – мощевиков (другое название — энколпион), которые носили верующие, в том числе и священнослужители, с древнейших времен.

История наперсного креста в России знала разные этапы. Было время, когда крупные нагрудные кресты возлагали поверх своей одежды и миряне, а было – когда и священники не носили их.

В Древней Руси наперсные кресты носили и представители простых сословий – в частности, мы встречаем нечто подобное на изображении мастера-строителя. Во времена царя Алексия Михайловича Тишайшего наперсный крест был принадлежностью царского одеяния и указывал на Богом данный характер государевой власти.

Во времена Петра I право ношения наперсного креста принадлежало только архиереям и особо заслуженным архимандритам – то есть фактически, его статус был почти таким же, как сегодня у панагии.

В 1722 году ношение наперсного креста было разрешено архимандритам, являющимся членами Синода. Царицы Екатерина I и Анна Иоанновна давали право ношения наперсного креста архимандритам в качестве награды, а императрица Елизавета Петровна, наконец, сделала его принадлежностью сана архимандрита вообще, чтобы отличить его носителей от игуменов. После введения этого правила, представители епископата во избежание путаницы стали носить вне богослужения главным образом панагии.

Екатерина II наградила наперсными крестами нескольких игуменов и иеромонахов.

Император Павел I стремился упорядочить все сферы русской жизни. Он разработал систему награждения духовенства, которая легла в основу практики, действующей по сей день. Именной указ царя гласил: «А дабы священники могли за отличные заслуги удостоиться и особливых почестей, определяем в пользу белого священства: во-первых, получение креста для ношения на цепи на шее; во-вторых, употребление фиолетовой бархатной камилавки или скуфьи; и, наконец, третие, для знатнейших из них митры, каковую употребляют архимандриты, с тем, однако ж, что сии отличные почести не инако, как по воле или утверждению нашему даваемы или дозволяемы будут».

Крест, введенный Павлом I, священники носят по сей день. Он имеет простую четырехконечную форму и выполнен из позолоченного серебра. На обороте его начертаны слова «Пресвитеру, дающему образ верным словом и житием», восходящие к Первому посланию апостола Павла к Тимофею, где сказано: «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4:12).

На реверсе креста также был вензель императора Павла I и дата: «Установлено 1797, декабря 18». На гладкой лицевой стороне находилось накладное рельефное изображение Распятия. Размер павловского креста при его введении в обиход составлял 11х7,5 сантиметров, а длина цепи для него равнялась 126 сантиметров. До 1881 года награждение наперсным крестом утверждалось лично императором, затем же стало полномочием Синода. В современной практике Павловский крест соответствует упоминаемому Положением о наградах Русской Православной Церкви кресту золотистого цвета, которым награждаются священники по истечении 10 лет беспорочного служения в сане.

Император Николай II в 1896 г. пожаловал право ношения наперсного креста всем священникам. «Николаевские» кресты также в обиходе по сей день: одни батюшки носят исторические артефакты, перешедшие к ним по наследству от предшественников, другие возлагают на себя копии, выполненные в наши дни. Николаевский крест – восьмиконечный, из белого металла (изначально – из серебра). На его обороте начертано: «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою». Такой крест возлагается на священника сразу по рукоположении.

В Царской России существовала практика награждать священников крестами «из кабинета Его Императорского Величества». Такое награждение происходило по указу Царя, и сподоблялись его относительно немногие. В современной практике ему соответствует наградной крест с украшениями, который возлагается на священника, отслужившего не менее 20 лет. Основными отличительными признаками такого креста являются подвеска, крепящаяся к его нижней части и корона вверху.

Символика

Наперсный крест – это напоминание священнику о высоте и тяжести его служения и в то же время о том, откуда ему следует черпать силы для этого служения. Священство – это тяжкий крест по образу служения Господа Иисуса Христа, Который всего Себя отдал Небесному Отцу и людям. Но Крест – это и победное оружие благодати, которым сокрушаются все вражьи козни.

Источник: ortox.ru