Риторические приемы, такие как использование образов, сравнений, метафор, повторов, аллегории и других, позволяют максимально полно раскрыть тему речи, сделать выступление живым, понятным и интересным для аудитории. Таких приемов существует довольно много, однако далеко не все из них используются в публичных выступлениях часто и активно.

Еще Цицерон говорил, что нет красноречия, если нет восхищения слушателей. Для этого нужны, в том числе, образы, нужны картины: пусть оратор своей речью сделает дело очевидным, представит его образно.

Миль, сравнивая духовную неудовлетворённость и материализм, говорит, что лучше быть неудовлетворенным человеком, чем удовлетворенной свиньей.

Ниже представлен список самых распространенных и эффективных риторических оборотов, умение пользоваться которыми будет крайне полезно каждому оратору.

Сравнение и метафора

Сравнение – это один из главнейших приемов ораторского искусства, используемый настолько часто, что многие даже не задумываются о нем как о какой-то особой фигуре речи. Этот прием позволяет представить абстрактное наглядно, что бывает особенно полезно, когда необходимо донести до слушателя числовую информацию.

Критерии оценки выступления. Часть 1. Риторика и ораторское искусство

Например, если сообщить кому-то, что одна из самых крупных во Вселенной звезд VY Большого Пса имеет диаметр в два миллиарда километров, вряд ли обычный человек сможет представить, насколько это много. Совсем другое дело, если сравнить эту величину с чем-нибудь понятным и всем известным – например, горой Эверест. Так, если принять размер звезды за размер Эвереста, то Земля окажется не больше мячика для гольфа. И то, и другое может представить себе каждый.

Повтор – еще один распространенный ораторский прием, широко используемый в публичных выступлениях.

Часто бывает так, что слушатель даже ненадолго отвлекся, вспомнил о доме, о незаконченных делах, о девушке, о чем-то еще, и в этом момент может прозвучать важная, возможно даже одна из ключевых мыслей, без которой все остальные рассуждения оратора останутся не вполне понятными. Поэтому наиболее важные положения желательно так или иначе повторять. Мысли, повторенная дважды, намного лучше усваивается, даже если никто не отвлекался. Кроме того, повторение какой-либо мысли способствует ее закреплению в сознании слушателей, позволяет при правильном использовании сделать речь оратора более убедительной.

Повторы могут быть дословными, варьируемыми, расширенными и частичными. Дословные повторы применяются относительно редко – в основном для цитирования и акцентирования внимания на какой-либо фразе. Чаще встречаются варьируемые повторы, когда сказанное ранее повторяется другими словами, а также расширенные – когда при повторении мысль развивается. Противоположность расширенного повтора – частичный повтор, или обобщение, позволяющий подытожить сказанное ранее.

Очень часто в результате использования не дословных повторов психологически кажется, что оратор смог в подтверждение своего тезиса привести несколько аргументов (хотя с логической точки зрения – аргумент был один:).

Принцип разноуровневости и критерии оценивания детей с нарушениями речи

Риторический вопрос – это вопрос, ответ на который известен заранее или же дается самим спросившим. Использовать данный оборот следует только тогда, когда аудитория полностью разделяет мнение выступающего, иначе эффект будет лишь негативным.

Помимо риторического вопроса, также существует риторическое восклицание и риторическое обращение.

Существуют и так называемые цепляющие вопросы, когда оратор задает какой-нибудь вопрос аудитории или конкретному слушателю и затем ждет – ответят ему или нет. Здесь важно не давить на слушателей, не обижаться на то, что, по мнению оратора, слушатели какие-то не активные. Ответят на вопрос – хорошо.

Не ответят – ничего страшного (к такому варианту развития событий оратор готов и не испытывает каких-либо недобрых чувств или эмоций к своим слушателям). В этом случае оратор сам на него спокойно, без тени смущения отвечает. Так завязывается общение со слушателями, которое намного лучше, чем простое озвучивание текста выступления.

Представляет собой выражение отвлеченного понятия через конкретный образ. Например, в животном эпосе ягненок служит олицетворением кротости, муравей – трудолюбия, осел – упрямства и т.п. В риторике аллегория – это довольно сложный прием, требующий от оратора мастерства и хорошей подготовки.

Призыв – это весьма распространенный риторический прием, заключающийся в обращении к аудитории с воззванием к чему-либо. Призыв хорошо работает в том случае, если слушатели положительно относятся к личности оратора и его идеям, однако использовать такой прием слишком часто не рекомендуется.

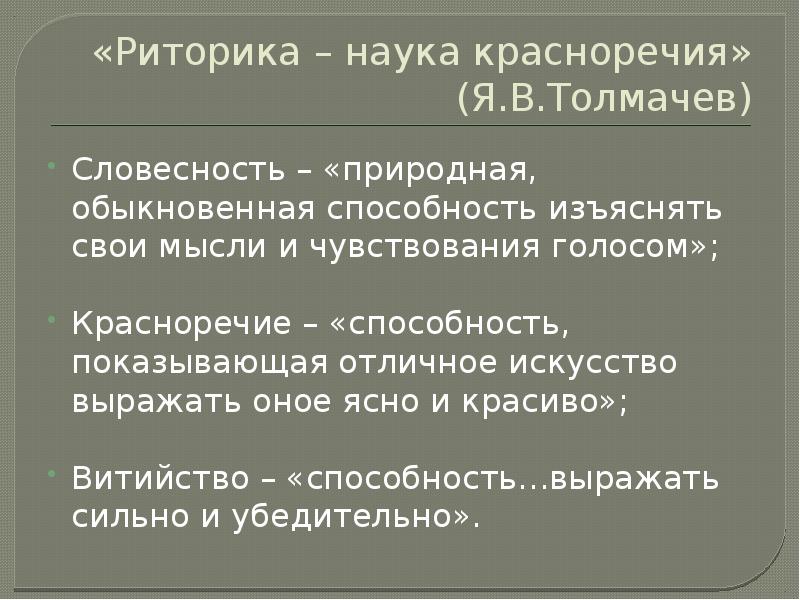

План: 1. Классификации риторических фигур и тропов. 2. Функции, которые выполняют риторические фигуры и тропы. 3. Методы обучения приемам создания риторических фигур и тропов.

Древнерусский риторический идеал Плетение словес, витиеватые речи, замысловатые острые мысли, необыкновенные сопряжения слов – красноречие (словесная сытость, хитрость) Ветийство – добрословие, благоязычие, златоустие (мудрость, художество)

Кто мог научить поэзии? М.В.Ломоносов. Проект Московского университета: — профессор оратории — профессор поэзии. Граф И.И.Шувалов: — профессор красноречия (элоквенции) Кафедры красноречия.

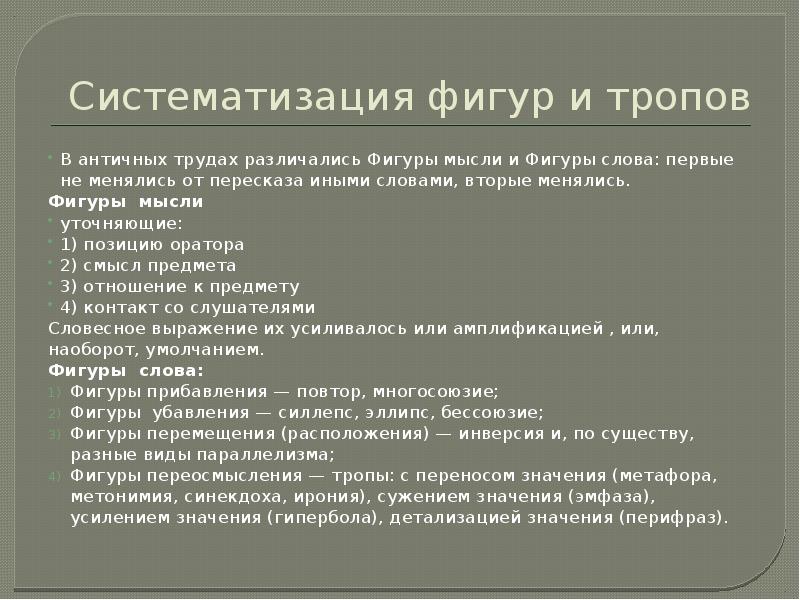

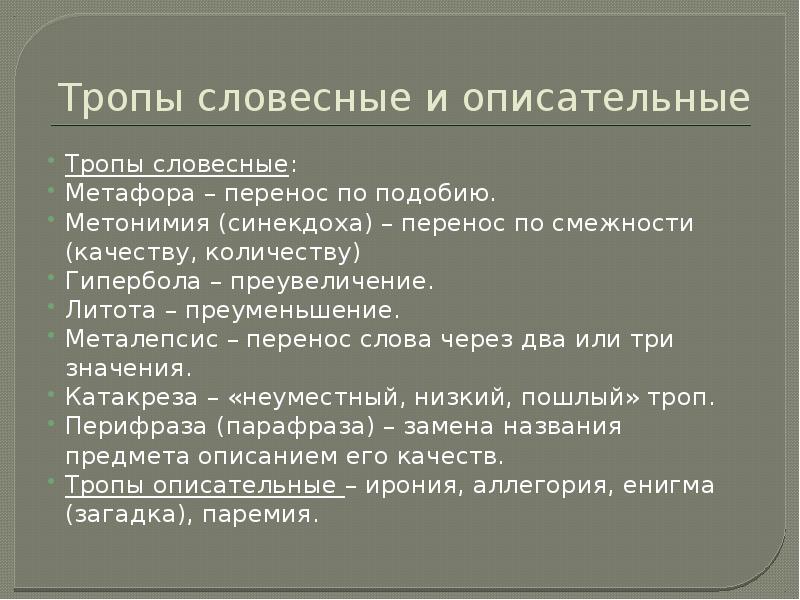

Систематизация фигур и тропов В античных трудах различались Фигуры мысли и Фигуры слова: первые не менялись от пересказа иными словами, вторые менялись. Фигуры мысли уточняющие: 1) позицию оратора 2) смысл предмета 3) отношение к предмету 4) контакт со слушателями Словесное выражение их усиливалось или амплификацией , или, наоборот, умолчанием. Фигуры слова: Фигуры прибавления — повтор, многосоюзие; Фигуры убавления — силлепс, эллипс, бессоюзие; Фигуры перемещения (расположения) — инверсия и, по существу, разные виды параллелизма; Фигуры переосмысления — тропы: с переносом значения (метафора, метонимия, синекдоха, ирония), сужением значения (эмфаза), усилением значения (гипербола), детализацией значения (перифраз).

От фигур к синтаксическим стратегиям Фигуры изобилия – стратегия периода – синтаксис классической русской литературы, судебного красноречия XIX в., начиная с 60-х гг. Фигуры умолчания – стратегия сентенционного синтаксиса рубежа XIX – XX вв. Фигуры перестановки – аналитическая стратегия.

Функции риторических тропов 1. Отражение хода познавательной деятельности – упорядочивает бесконечно многообразие окружающего мира через объединение предметов, явлений по сходству и смежности. 2. Реализация закона эмоциональности речи – через тропы дать оценку, выразить отношение. 3. Привлечение внимание слушателя: могут быстро вызывать интерес, доставить эстетическое удовольствие и легко запомниться.

Риторические средства снижения. Сравнение. «Маленькая княгиня, как старая полковая лошадь, услыхав звук трубы, бессознательно и забывая свое положение, готовилась к привычному галопу кокетства. » («Война и мир“ Л. Н. Толстого. T.I. Ч. 3. Гл. IV).

Выводы Риторические фигуры и тропы являются средствами вербализации мыслительного процесса оратора. Риторические фигуры как изобразительно-выразительные средства используются для украшения речи, для того, чтобы воздействовать на разум и чувства реципиентов. Риторические фигуры и тропы помогают передать внутреннюю экспрессию речи, выявить и обострить необходимые противоречия, выделить и подчеркнуть наиболее важные для понимания моменты.

Источник: obrazovanie-gid.ru

Как сделать свою речь яркой и выразительной

Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая речь вызывает интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету разговора, оказывает воздействие не только на разум, но и на чувства, воображение слушателей. Что же делает речь яркой и выразительной? В практике ораторского искусства выработаны специальные изобразительные и выразительные приемы, которые помогают говорящему сделать речь образной и эмоциональной.

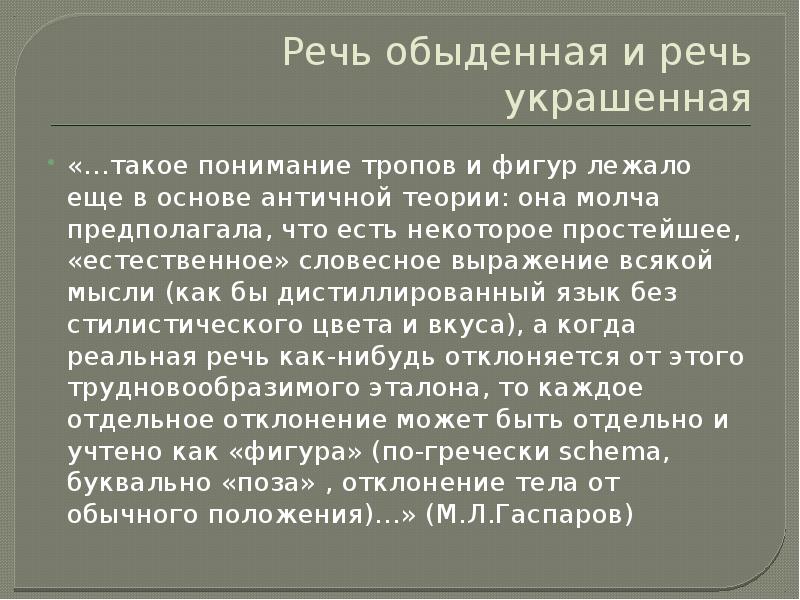

Помогают говорящему сделать речь образной и эмоциональной специальные художественные приемы, изобразительные и выразительные средства языка, традиционно называемые тропами и фигурами, а также пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. Слова служат названиями предметов, явлений, действий, т. е. всего, что окружает человека.

Однако слово обладает и эстетической функцией, оно способно не просто назвать предмет, действие, качество, но и создать образное представление о них. Понятие образности слова связано с явлением многозначности . Известно, что слова, называющие только один какой-либо предмет, считаются однозначными (мостовая, тротуар, троллейбус, трамвай), а слова, обозначающие несколько предметов, явлений действительности, — многозначными. Многозначность в какой-то степени отражает те сложные отношения, которые существуют в действительности. Так, если между предметами обнаруживается внешнее сходство или им присущ какой-то скрытый общий признак, если они занимают одинаковое положение по отношению к чему-то, то название одного предмета может стать названием и другого. Например: игла — швейная, у ели, у ежа; лисичка — зверек и гриб; гибкий тростник — гибкий человек — гибкий ум.

Первое значение, с которым слово появилось в языке, называется прямым , а последующие — переносными . Прямые значения непосредственно связаны с определенными предметами, названиями которых они являются. Переносные значения в отличие от прямых обозначают факты действительности не непосредственно, а через отношение к соответствующим прямым.

С понятием переносного употребления слов связаны такие художественные средства, как метафора, метонимия, синекдоха, широко используемые в ораторских выступлениях, устном общении. 1. Метафора основана на переносе наименования по сходству.

Метафоры образуются по принципу олицетворения (вода бежит) , овеществления (стальные нервы) , отвлечения (поле деятельности) и т. д. В роли метафоры могут выступать различные части речи: глагол, существительное, прилагательное. Довольно часто метафоры используются и в обиходной речи.

Нередко мы слышим и сами говорим: идет дождь, часы стали, железный характер, теплые отношения, острое зрение . Однако эти метафоры утратили свою образность и носят бытовой характер. Метафоры должны быть оригинальными, необычными, вызывать эмоциональные ассоциации, помогать глубже осознать, представить событие или явление.

Особый эффект достигается, когда в речи сталкиваются прямое и метафорическое значения слова . Например, интригующе звучит такая фраза: «У нас сегодня печальный юбилей. Ровно год назад наш город был потрясен трагическим событием: на железнодорожной станции произошло крушение поезда».

В данном предложении глагол «потрясен» имеет прямое значение («заставить дрожать, сотрясаться, колебаться») и переносное («сильно взволновать, произвести большое впечатление»). Однако использование метафор, прямого и переносного значений слов не всегда делают речь художественной.

Иногда выступающие увлекаются метафорами. «Чересчур блестящий слог, — писал Аристотель, — делает незаметными как характеры, так и мысли». Изобилие метафор отвлекает слушателей от содержания речи, внимание аудитории концентрируется на форме изложения, а не на содержании. Не украшают речь и шаблонные метафоры.

Некогда яркие и оригинальные, они потеряли свою выразительность и эмоциональность. Качество ораторской речи снижает также однообразие метафор, которое свидетельствует не о богатстве, а о бедности языка. Например, у одного лектора в большом ходу было слово золото.

Хлопок для него белое золото, лес — зеленое золото, каменный уголь — черное золото, нефть — жидкое золото, горючие сланцы — коричневое золото, пушнина — мягкое золото, кукуруза — желтое золото. И не приходит ему, очевидно, в голову, что слова эти уже не золото, а тусклая позеленевшая медь, что они в ущерб точности, ясности и простоте речи, что это уже не украшение, а «красоты» речи, которых лектор должен избегать», — так комментирует это специалист по культуре речи. 2. Метонимия в отличие от метафоры основана на смежности. Если при метафоре два одинаково называемых предмета, явления должны быть чем-то похожи друг на друга, то при метонимии два предмета, явления, получившие одно название, должны быть смежными . Слово смежные в этом случае следует понимать не просто как соседние, а несколько шире — тесно связанные друг с другом. Примерами метонимии является употребление слов аудитория, класс, школа, квартира, дом, завод для обозначения людей.

Словом можно называть материал и изделия из этого материала (золото, серебро, бронза, фарфор, чугун, глина). Так, один из спортивных комментаторов, рассказывая о международных соревнованиях, сказал: «Золото, и серебро получили наши спортсмены, бронза досталась французам». Довольно часто в метонимическом значении используются географические наименования.

Например, названия столиц употребляются в значении «правительство страны», «правящие круги»: «переговоры между Лондоном и Вашингтоном», «Париж волнуется», «Варшава приняла решение» и т. п. Географические названия обозначают и людей, живущих на данной территории. Так, «Беларусь» синонимично сочетанию белорусский народ, «Украина» — украинский народ. 3. Синекдоха — троп, сущность которого заключается в том, что называется часть вместо целого, используется единственное число вместо множественного или, наоборот, целое — вместо части, множественное число — вместо единственного. Примером применения синекдохи служат эмоциональные, образные, глубокие по содержанию слова М.А. Шолохова о характере русского человека. Употребляя слово человек и собственное имя Иван, писатель подразумевает весь народ:

Символический русский Иван — это вот что: человек, одетый в серую шинель, который, не задумываясь, отдавал последний кусок хлеба и фронтовые тридцать граммов сахару осиротевшему в грозные дни войны ребенку, человек, который своим телом самоотверженно прикрывал товарища, спасая его от неминуемой гибели, человек, который, стиснув зубы, переносил и перенесет все лишения и невзгоды, идя на подвиг во имя Родины. Хорошее имя Иван!

- во-первых, то, что сравнивается («предмет»);

- во-вторых, с чем сравнивается («образ»);

- в-третьих, то, на основании чего одно сравнивается с другим («признак»).

Так, А.В. Луначарский, выступая на Всесоюзном съезде учителей, говорил о роли науки в жизни страны. Поясняя свою мысль, он прибегнул к простому и убедительному для того времени сравнению:

Как без цемента не может быть построено здание, так нельзя сейчас руководить государственным или хозяйственным делом без науки.

В данном примере наука («предмет») сравнивается с цементом («образ»), без которого не может быть построено здание («признак»).

Поскольку сравнение предполагает наличие не одного, а двух образов, слушающий получает две информации, которые взаимосвязаны, т. е. один образ дополняется другим. С помощью сравнения говорящий выделяет, подчеркивает предмет или явление, обращает на него особое внимание. Все это приводит к лучшему усвоению и запоминанию сказанного, что очень важно для слушающего. Когда читается книга, статья, то непонятное место можно перечитать, вернуться к нему еще раз. Когда же слушается выступление, то, как правило, только после его окончания можно попросить пояснить то, что оказалось непонятным.

Так, например, показал роль фактов в науке И.П. Павлов, обращаясь к молодым ученым:

Приучите себя к сдержанности и терпению. Изучайте, сопоставляйте, накапливайте факты. Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее в высь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух ученого. Без фактов вы никогда не сможете взлететь.

Попытайтесь проникнуть в тайну их возникновения. Настойчиво ищите законы, ими управляющие.

В устных выступлениях сравнения нередко используют, чтобы привлечь внимание слушателей к предмету разговора. Для этого прибегают к сложному, развернутому сравнению, позволяющему слушателю лучше понять освещаемую проблему, глубже осмыслить тему разговора.

Яркие, выразительные сравнения придают речи особую наглядность, образность. Совершенно иное впечатление производят сравнения, которые в результате частого их употребления утратили свою образность, превратились в речевые штампы. Вряд ли у кого вызовут положительные эмоции такие распространенные выражения: «храбрый, как лев»; «трусливый, как заяц»; «отражались, как в зеркале»; «проходят красной нитью» и др.Недостатком следует считать и использование сравнения ради сравнения. Тогда речь становится витиеватой, искусственно растянутой.

Эпитеты помогают точнее нарисовать портрет того или иного лица, исторического деятеля, писателя, поэта. Они дают возможность говорящему выразить и свое эмоциональное отношение к предмету речи.

Как и другими средствами речевой выразительности, эпитетами не рекомендуется злоупотреблять, так как это может привести к красивости речи в ущерб ее ясности и понятности. Полезным в этом отношении может оказаться совет А.П. Чехова. В одном из своих писем он отмечал:

Читая корректору, вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться, и он утомляется. Понятно, когда я пишу: «Человек сел на траву», это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «Высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву; сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь». Это не сразу укладывается в мозгу.

Людмила Алeксeeвна Ввeдeнcкaя — дoктop филологических нaук, заслуженный профeccop Рocтовского государственного университета (ЮФУ), эксперт центра дистанционного образования «Элитариум»

Источник: delovoymir.biz

Как сделать свою речь выразительной и яркой

Выразительная речь привлекает и удерживает внимание собеседника или аудитории. Если вы хотите, чтобы к вашим словам прислушивались, с вами хотели общаться, учитесь правильно и образно выражать свои мысли, пополняйте словарный запас, избегайте речевых штампов.

Развитие выразительной речи

Бывают ситуации, когда многое в жизни зависит от выразительности речи. Но что такое выразительность речи? Что ж, ответить на этот вопрос не так-то просто.

Дело в том, что выразительность речи это, весьма многогранное понятие, вобравшее в себя много определений и особенностей речи. Можно сказать, что это сплав некоторых конструктивных речевых особенностей конкретного человека, которые сразу привлекают к его словам внимание.

Эффективность выступления человека, речь которого выразительна, чрезвычайно велика: слушатели сразу же начинают интересоваться предметом разговора и оказывают живое содействие процессу обсуждения темы выступления. Кроме того, выразительная речь полностью захватывает внимание человека, вызывает у него новые и приятные эмоции. Но какие средства выразительности речи оказывают на нее наибольшее влияние?

Прежде всего, она зависит от богатства словарного запаса, а также достигается путем использования в речи несвойственных простому человеку оборотов, полного отсутствия штампов и устойчивых клише в речи. Кроме того, выразительность можно повысить, если использовать в своих выступлениях специально предназначенные для этого художественные приемы и обороты, пользоваться выразительными и иносказательными средствами речи, которые традиционно обозначаются как тропы и фигуры. Также помогает широкое использование пословиц и поговорок, устойчивых выражений и крылатых фраз.

Все, что только окружает человека, может быть обозначено словом. Однако не следует думать, будто слова несут на себе только информационную нагрузку о смысле явления или характере предмета. Нет. Слово таково, что легко может преподнести конкретное явление или предмет в нехарактерном для него образе, создать для него соответствующую эстетическую окраску.

Сама образность речи неразрывно связана с явлением многозначности. Тут следует пояснить, что все слова, которые могут обозначать только одно явление или предмет, являются однозначными (трамвай или ракета). А слова, которые могут обозначать сразу несколько явлений или иметь несколько значений, называются многозначными, и от них во многом зависит выразительность речи взрослого и умного человека. Многозначность некоторых слов может в полной мере выражать сложность и двойственность явлений.

К примеру, если предметы или явления чем-то похожи, у них есть некий признак, который их роднит, а также если они занимают схожее положение по отношению друг к другу, то название одного предмета вполне может стать названием и другого. Ярким примером может стать иголка (швейная, у сосны или у ежа); под лисичкой может подразумеваться не только зверек, но и гриб; гибким может быть тростник, но гибкость ума тоже существует.

Но нужно отметить, что только первое значение, изначально закрепившееся за словом в языке, может быть названо прямым. Все значения, появившиеся позже, называют переносными. Чаще всего прямые значения прочно ассоциируются с предметами и явлениями, ими обозначаемыми. Переносные же значения связаны с конкретным явлением не напрямую, а только через связь с прямым значением.

Средства выразительности речи

Некоторые художественные средства неразрывно связаны с переносным значением слов. К их числу относится метафора, метонимия, синекдоха, которые часто применяются не только в ораторских выступлениях, но и в повседневном общении.

1. Метафора

Метафора использует сравнительное сходство для переноса значения. Есть метафоры, которые олицетворяют предметы и явления (бегущая вода), овеществляют их (нервы из стали), используют отвлечение (поле деятельности). Метафорой могут быть практически все части речи. Метафоры весьма распространены и в повседневном общении. Сами вспомните: дождь идет, часы стоят или идут.

Но такие образные выражения настолько прочно вплелись в нашу жизнь, что уже не воспринимаются как нечто необычное.

Метафора должна быть как можно более яркой и необычной, так она помогает осознавать смысл явления, глубже понимать его. Но если сталкивается метафора и прямое значение слова, то эффект просто поражает. Но не следует думать, будто использование большого количества метафор сделает речь оратора лучше.

Еще Аристотель говорил о том, что излишне пафосный стиль изложения отвлекает от основного смысла изложения, из-за этого и сам оратор теряется в тени своих громких фраз. Нельзя сказать, что средства выразительности деловой речи вообще не допускают использование метафор, но с ними следует быть поаккуратнее.

Если переборщить с метафорами, то уследить за сутью того, что вы говорите, будет очень сложно. Шаблонные выражения также вашу речь не украсят, так как давно уже потеряли свою красоту и оригинальность. Если подумать над тем, как убедить человека в своей правоте, то лучше сразу отказаться от использования таких выражений, так как они делают вашу речь блеклой и неубедительной. Не следует использовать и несколько однообразных метафор, так как это свидетельствует о бедности языка выступающего. К примеру, был один лектор, любивший выражение «черное золото». Любил он его так, что хлопок называл белым золотом, лес – зеленым золотом…

2. Метонимия

Метонимия использует смежность слов, чем и отличается от метафоры. В этом случае два предмета или же явления вовсе не должны быть похожими, они должны быть смежными. Причем «смежные» тут означает не просто близкие друг к другу, а тесно между собой связанные. Отличным примером могут быть слова школа, класс и им подобные, которыми обозначают и группы людей.

Сюда же входят и понятия «золото, серебро, бронза», которыми обозначают не только металлы, но и изделия из них. Зачастую метонимическими являются и географические названия. Так, средства выразительности устной речи могут включать в себя использование названия столиц для обозначения государств в целом (переговоры между Москвой и вашингтоном).

3. Синекдоха

Синекдоха это троп, при котором используется название части вместо целого, а также использование имен собственных для обозначения всего явления в целом. Каноничный «русский Иван», который используется для обозначения русского народа в целом, сразу вызывает в нас ассоциации простого русского солдата, который на своих плечах вынес тяготы не одной войны. Это хорошо видно в произведениях Шолохова, богатство и выразительность речи которого не знают пределов.

4. Аллегория

Аллегория – это изображение некого конкретного образа при помощи иносказательных выражений. Чаще всего этот прием распространен в сказках и баснях. С помощью аллегории писатели жестко и цинично высмеивают наиболее распространенные человеческие пороки. Использование аллегории, помимо прочего, позволяет лучше проникнуть в суть явления или предмета.

5. Сравнение

Это выражение, которое основано на сопоставлении двух явлений, которые имеют какой-то общий признак. Для истинности сравнения необходимо соблюдение трех условий:

- Нужен предмет сравнения («предмет»);

- Нужен объект, с которым сравнивается предмет («образ»);

- Обязательно наличие некого признака, на основании которого и ведется все сравнение («признак»).

Для примера можно привести слова из выступления знаменитого Луначарского на съезде учителей СССР. Для сравнения он использовал приемы выразительности речи, основанные на простых и понятных людям явлениях:

Он сказал о том, что без науки не может существовать народное хозяйство так, как без цемента нельзя построить здание. Наука в этом сравнении выступает в роли предмета, в сравнении с цементом (выступающим в роли образа), только при помощи которого может быть построено здание (сам признак). Ценность сравнения в том, что с его помощью слушатели получают ценную информацию сразу о двух предметах или же явлениях. При помощи сравнения можно особо подчеркнуть важность того, о чем говоришь.

Все это способствует лучшему восприятию и усвоению материала. И это очень важно, так как выступление – не книга, в которой непонятное место можно перечитать. Именно поэтому работа над выразительностью речи во многом связана с умением употребления сравнений.

Но сравнение использовать стоит только тогда, когда оно не затмевает собой основную мысль, а помогает сделать речь выразительной. Сравнение сильно тем, что оно позволяет сделать свою речь ярче, насыщеннее и интереснее. При помощи сравнения можно даже простые и понятные образы сделать более «выпуклыми» и запоминающимися.

К примеру, великий академик Павлов, при своем обращении к молодым кадрам, так отозвался о роли фактов в научном исследовании:

Нужно приучить себя к терпению и аккуратности. Нужно изучать и накапливать факты, заниматься их сопоставлением. Как бы ни было совершенно крыло птицы, без воздуха оно не сможет поднять ее ввысь. Именно факты и являются тем воздухом, который может поднять ученого словно птицу.

И не стоит пытаться устремиться вверх без них. Ищите законы, управляющие появлением фактов, законы, управляющие ими. Лучшее понятие выразительности речи сложно себе и представить.

В выступлениях ораторов последние часто используют сравнения для привлечения внимания слушателей к предмету разговора. В этом случае сравнения используют более глубокие и сочные, такие, что слушатели сразу проникают в суть предмета и запоминают все, связанное с ним.

Наглядность выступления во многом зависит от правильности и уместности использования сравнений, которые прочно входят в искусство ораторского мастерства. Но тут нужно соблюсти тонкую грань, ведь часто используемые сравнения превратились в своего рода затасканные штампы.

Ведь понятие выразительности речи и использование таких сравнений как «храбрый, как лев», несовместимы. Очень плохое впечатление об ораторе складывается и тогда, когда он использует сравнение для его использования. Искусственно растянутая и излишне витиеватая речь производит тягостное впечатление.

6. Эпитеты

Эпитеты – емкие определения, использующиеся в художественной речи. Во многом условия выразительности речи характеризуются и умением использования эпитетов. При помощи эпитетов можно ярко и образно охарактеризовать вещь или же явление. Эпитеты позволяют точно и емко рассказать о некой выдающейся личности. Сама выразительность речи характеризуется тем, как красиво и точно говорящий может использовать эпитеты в своем выступлении.

Именно эпитеты дают возможность точно выразить свое отношение к предмету обсуждения, насытить свою речь эмоциями. Перед тем, как развить выразительность речи рекомендуется потренироваться в правильном использовании эпитетов. Это связано с тем, что ими крайне не рекомендуется злоупотреблять, так как речь в этом случае может стать сложной и непонятной.

Источник: bbf.ru