Ювелирное искусство на Руси имеет богатую историю и уходит корнями в древний быт крестьянских поселений. Интересно, что первыми мастерами по изготовлению таких изделий были женщины. Вот уж кому не надо было заботиться о том, где купить ювелирные украшения.

Ювелирное искусство на Руси имеет богатую историю и уходит корнями в древний быт крестьянских поселений. Интересно, что первыми мастерами по изготовлению таких изделий были женщины. Вот уж кому не надо было заботиться о том, где купить ювелирные украшения.

Кроме своей основной работы по обустройству жилища и быта они также мастерили обереги и украшения. В те времена изготавливали разные виды ювелирных украшений. Процесс проходил следующим образом — женщины искусно плели из провощенных шнуров красивые изделия, покрывали их глиной и после сушки отжигали в специальной печи.

На место выжженного воска заливали расплавленное серебро или бронзу. Получались серебряные ювелирные украшения или затейливые изделия из бронзы. Выглядели они так, как будто их сплели из металлической нити. Если в дохристианской Руси ювелирное ремесло было уделом женщин, то уже в Х веке литьем занялись мужчины, используя каменные и глиняные формы.

Стеклянные бусы в Древней Руси. Рассказывает Екатерина Бочкова

Кроме литья, появляются гравировка и чеканка, а с ними и настоящие авторские ювелирные украшения. Представители каждого племени привносили в изготовление украшений что-то самобытное, свойственное только им. Наглядный тому пример — височные украшения «колты». Женщины вплетали их в волосы или прикрепляли к головному убору — до трех штук на каждом виске.

Золотых и серебряных дел мастера, переселившиеся со временем в города, осваивали узоры и техники, пришедшие с севера и востока. Искусно соединяя традиции предков с новыми знаниями, ювелиры сохраняли собственный неповторимый колорит, поражая своими произведениями не только своих, но и наших современников.

Золотых и серебряных дел мастера, переселившиеся со временем в города, осваивали узоры и техники, пришедшие с севера и востока. Искусно соединяя традиции предков с новыми знаниями, ювелиры сохраняли собственный неповторимый колорит, поражая своими произведениями не только своих, но и наших современников.

Это диадемы и короны, бармы, гривны, колты, браслеты, кресты, пряжки. XXII — XIII в.в. — период наибольшего процветания ювелирного искусства на Руси. Тогда мастера овладели множеством новых техник — это и «зернь», и «скань», и «филигрань». Благодаря им они научились изготавливать удивительные украшения, например, плетеное оригинальное кольцо из серебра или фигурные серьги.

Появляются новые, неизвестные прежде стили ювелирных украшений.  Искусность старинных мастеров трудно переоценить. В Русском музее хранятся древние колты из серебра. Они выполнены в виде овального щитка, украшенного шестью конусами.

Искусность старинных мастеров трудно переоценить. В Русском музее хранятся древние колты из серебра. Они выполнены в виде овального щитка, украшенного шестью конусами.

На каждом таком конусе напаяно 6 тыс. маленьких колечек, а на каждое серебряное кольцо напаяна зернь, то есть 30 тыс. серебряных зернышек на одном только колте. Современные ювелирные украшения, которые предлагает своим клиентам интернет-магазин «БестГолд» могут лишь отдалённо напоминать те, что делали когда-то наши предки, хотя есть и такие, которые точно подпадают под понятие «славянский стиль». Заглянит е и убедитесь в этом сами!

Ювелирные Украшения Древней Руси

Читатели данного раздела смотрели в нашем магазине:

Источник: www.bestgold.ru

БРАСЛЕТЫ

Археологи считают браслеты наиболее ранними из известных нам славянских украшений: они попадаются в кладах и при раскопках поселений начиная с VI века.

Слово же «браслет» пришло в наш язык из французского. Древние славяне называли браслет словом «обручь», то есть «то, что охватывает руку» (в том числе и кандалы: посейчас ещё наручники именуют «браслетами»). Во французском языке, кстати, «браслет» происходит от слова «bras» – «рука»; таким образом, исконно русское название было заменено на его точную кальку, только иностранную.

Ну а слово «рука» бытует во многих славянских языках в одном и том же значении. Пытаясь выяснить его происхождение, разные учёные ищут ему соответствия в разных языках индоевропейской семьи, от литовского «собирать» до древнеисландского «угол». Но сказать определённо, откуда появилась в русском языке привычная нам «рука», а с нею и «обручь», мы пока не можем.

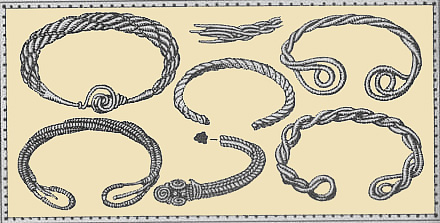

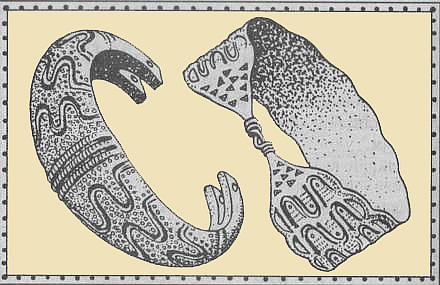

Витые и плетеные браслеты.

XI–XII века

»Обруч» давно пишется у нас без мягкого знака и в современном языке обозначает уже не украшение для руки, а «согнутую в кольцо пластину или стержень, прут» (Словарь С.И. Ожегова). Составленный в XIX веке Словарь В.И.

Даля приводит его, наоборот, с твёрдым знаком («обручъ») в том же самом значении: «обод… большое кольцо или гнутый круг», или, в церковном обиходе, «запястье» (в смысле «браслет» слово «запястье» стало употребляться в конце ХV века). «Обручье», стоящее у В.И. Даля рядом с «обручем», также отнесено им к церковной терминологии и означает «запястье, наручь, наручень, опястье, поручь, поручье, зарукавень, браслет». Многие из этих слов часто встречаются в художественной литературе о Древней Руси. Между тем «обручье» появилось как множественное число к «обручу», когда он уже превратился просто в «согнутую пластину»; «опястье» в древнерусскую пору было «частью рукава у запястья»; «наручь» – деталью воинского доспеха, а не украшением; «наручье» же вообще значило «столько, сколько можно взять в руки, охапка»…

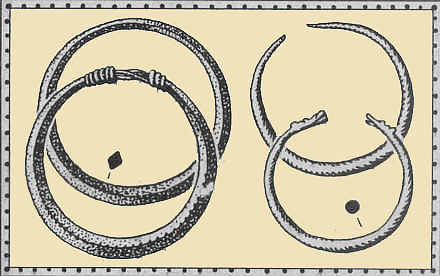

Дротовые браслеты.

X–XI века

Древние славяне делали свои «обручи» из самых разных материалов: из кожи, покрытой тиснёным узором, из шерстяной ткани, из прочного шнура, обвитого тонкой металлической лентой, из цельного металла (меди, бронзы, серебра, железа и золота) и даже… из стекла.

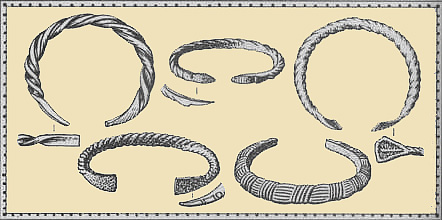

Ложновитые и узкомассивные браслеты.

XI–XII века

Тканые и кожаные браслеты, конечно, очень плохо сохранились в земле. Находки их единичны, но археологи справедливо указывают, что большая часть до нас попросту не дошла.

Стеклянные браслеты сохранились значительно лучше, ведь стекло хорошо противостоит коррозии и практически вечно. Другое дело, из-за их хрупкости тонкие витые браслеты находят в основном в виде обломков. Они в огромном количестве встречаются при раскопках древнерусских городов. Долгое время их, как вообще все стеклянные изделия, считали предметами импорта.

Но тысячи найденных обломков убедили исследователей, что стеклянные браслеты были дёшевы и носились буквально всеми горожанками (а не только богатыми, как это было бы, окажись они действительно привозными). При поломке их выбрасывали, не пытаясь скрепить. Массовые находки стеклянных браслетов начинаются со слоя Х века. Голубые, синие, фиолетовые, зелёные, жёлтые, ярко окрашенные и блестящие, они были продуктом местных мастерских. Новые раскопки и сопоставления материалов покажут, в каком именно веке наши предки овладели секретами стеклоделия.

Несмотря на дешевизну, оживлённую торговлю и большую близость городского и сельского быта в те времена, стеклянные «обручи» (вероятно, опять-таки из-за хрупкости?) не прижились среди сельского населения, оставшись украшением специфически городским. Их исключительно редко находят вне городов, да и то, как правило, в ближайших селениях.

Учёные указывают, что стеклянные браслеты были заимствованы славянами из Византии и в больших количествах появлялись там, где строились христианские храмы с их мозаикой, оконными стёклами и поливной плиткой. Изучая стеклянные браслеты, удалось выделить две основные школы стеклоделия: киевскую и новгородскую. Здесь применялся разный состав стекла и различные красители, а стало быть, различалась и «мода».

Судя по всему, деревенский люд предпочитал металлические браслеты, в основном медные (серебряные и тем более золотые были достоянием знати). Носили их и на левой, и на правой руке, иногда на обеих, да притом по нескольку штук, на запястье и около локтя, поверх рубах и под ними… (Нелишне, кстати, заметить, что исследователи указывают – наряд славянских женщин был не столь богат металлическими украшениями, как у некоторых соседних племён.)

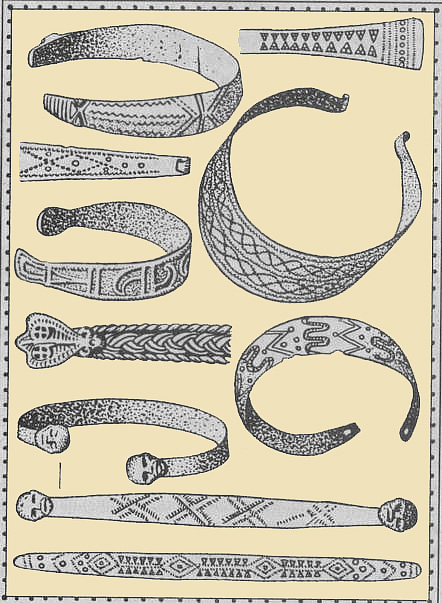

Пластинчатые браслеты.

XII век

Металлические браслеты хорошо изучены археологами, учёные делят их на множество типов и подтипов по способу изготовления, по особенностям соединения или художественного оформления концов. Тем не менее, в отличие, например, от височных колец, лишь немногие разновидности браслетов говорят нечто определённое о племени, к которому принадлежал носивший их человек. Учёные выделяют разве что новгородские «обручи» из витой проволоки с обрубленными концами. Может быть, браслеты считались менее «священными» предметами, чем те же височные кольца – принадлежность женского головного убора, который, как показано в предшествующей главе, очень мало менялся в течение долгих веков? Видимо, браслет было куда проще купить, подарить, выменять, не нарушая традиций.

Ладьевидный браслет и пластинчатый браслет – «русский сувенир».

XII век

Мода на некоторые браслеты распространялась по Европе с юга, из Византии. Археологи считают их продолжением ещё древнегреческих ювелирных традиций. Таковы, например, браслеты из дрота с концами, завязанными нарядным узлом. (Даже литые браслеты нередко делались в формочках, имитирующих такой узел.) Около Х века они появляются и на Руси и именно от нас приходят затем в Скандинавию, Финляндию и Прибалтику.

То же самое относится и к незамкнутым браслетам с концами, прекрасно оформленными в виде звериных головок. Некоторые из них вызывают споры учёных: часть исследователей полагает, что они были привезены из Византии, но другие настаивают, что в Х—ХII веках славянские ювелиры были уже высококвалифицированными мастерами и вполне могли создавать украшения не хуже византийских, в том числе и по древним античным образцам.

В большом ходу были браслеты, витые из нескольких проволок, «ложновитые», то есть отлитые в глиняных формочках по восковым слепкам с витых браслетов, а также плетёные – на каркасе и без каркаса. Все они очень разнообразны, встречаются даже такие, в которых пруток-основа оплетён мелкими колечками, напоминающими звенья кольчуги.

Очень красивы и разнообразны «пластинчатые» (согнутые из пластинок металла) браслеты, кованые и литые. Мода на некоторые из них приходила не из Византии, а, наоборот, из Северных стран. Например, широкие, массивные, выпуклые, литые, с характерным рисунком браслеты часто находят в Скандинавии, Финляндии, Карелии. Учёные называют их «ладьевидными».

Нередко они даже застёгивались замочком, укреплённым на миниатюрных шарнирах. Славянским мастерам, жившим на территории современной Владимирской области, как видно, понравился чужеземный рисунок-змейка. Однако сам браслет они сделали на свой лад, из тонкой плоской пластины с завязанными концами, а узор нанесли в технике тиснения (с помощью штампа), которой не применяли северные кузнецы. В таком виде, уже в качестве «русского сувенира», эти браслеты попадают опять в Скандинавию – пластинчатые, да к тому же завязанные по-славянски, были там редкостью…

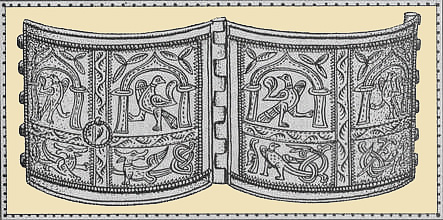

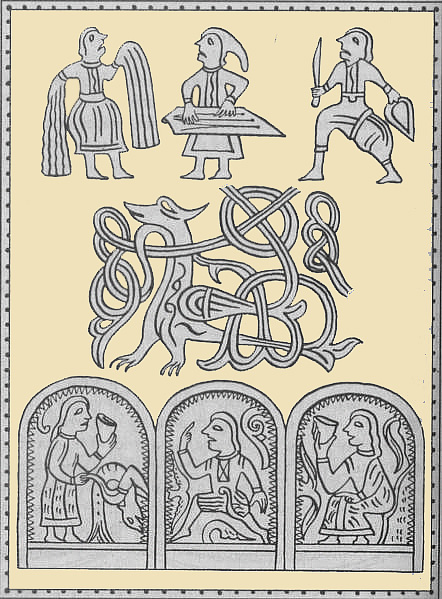

С домонгольских времён сохранились браслеты ещё одной разновидности – «створчатые», состоящие из двух половинок, соединённых маленькими петлями и застёжкой. На дошедших до нас образцах различимы изображения мифических животных, птиц и музыкантов, играющих на гуслях и дудках-сопелях. А рядом с музыкантами исполняют священную пляску девушки в рубахах с распущенными до земли рукавами.

Створчатый браслет-наруч из Тереховского клада.

XII – начало XIII века

Учёные вполне обоснованно предположили, что и сами браслеты были предназначены для участниц подобного ритуала. По-видимому, серебряные створки придерживали у запястья широкие, длинные рукава женских рубах; в момент священнодействия их расстёгивали, и рукава разворачивались подобно крыльям.

Интересно, что найденные браслеты датируются ХII—ХIII веками, то есть были сделаны и использовались в языческих ритуалах спустя двести, если не триста лет после официального введения христианства. Вдобавок, судя по характеру погребений, они принадлежали княгине или боярыне. Вот так: по всей Руси уже стояли христианские храмы, а знатные жёны продолжали хранить ритуальные украшения, мало того – сами участвовали и даже возглавляли священный языческий танец. И это при том, что христианство на Руси, как известно, насаждалось «сверху»!

Различные сюжеты на створчатых браслетах.

XII–XIII века

Странная на первый взгляд ситуация объясняется просто, если учесть, что к тому времени князья и бояре не успели окончательно превратиться в угнетателей-феодалов, ненавистных народу. Простые люди по тысячелетней традиции продолжали видеть в них (особенно в князьях) «старейшин» своего племени, вождей не только военных, но и религиозных – верховных жрецов, посредников между людьми и Богами.

И это накладывало на знатных людей определённые обязательства, которыми они не отваживались пренебречь. Племя верило: от личности князя, от выполнения им старинных обрядов, от его душевного и физического здоровья зависело благополучие всех остальных. Мы знаем, как непоколебимо держались языческие представления среди земледельцев. Попробовала бы жена или дочь такого «посредника между людьми и Богами» не прийти на языческий праздник, отказаться от священного танца, представлявшего собой моление о своевременном дожде, а значит – об урожае! Народного возмущения вряд ли удалось бы избежать…

Вот как много может поведать маленький браслет, пролежавший в земле почти восемь долгих веков.

автор статьи М. Семенова

Источник: ruhistor.ru

Ювелирное искусство от времён Древней Руси до СССР

Корни ювелирного мастерства уходят глубоко в древность, ещё во времена дохристианской Руси. Тогда это ремесло считалось исключительно женским занятием. Девушки плели из ниточек красивые изделия, покрывали их глиной и обжигали. На месте выжженной ниточки образовывалась небольшая полость, куда потом заливали расплавленное серебро или бронзу.

Украшения в Х веке

В 10 веке на смену ювелирам-женщинам пришли мужчины. Они стали использовать в своём ремесле каменные и глиняные формы. Появилось литьё, гравировка, чеканка. Вскоре стали делать авторские ювелирные украшения: височные кольца, браслеты, ожерелья, серьги, перстни. Со временем русские умельцы научились использовать в ювелирных изделиях самоцветы и речной жемчуг.

На фото: украшение древних славян — височные кольца.

Украшения в XV – XVI веках

В 15 – 16 веках русские ювелиры делали украшения для царских семей, бояр, дворян и высших церковных чинов. Изделия отличались неподражаемой роскошью и большим количеством самоцветов. Цари любили носить кольца и перстни на всех пальцах. Это были литые украшения или изделия с камнем. Некоторые кольца служили печатью.

На фото: кольцо с печатью Ивана Грозного. 16 век.

Особое внимание на Руси уделялось серьгам. Их носили все: женщины надевали две серьги, а мужчины одну.

Украшения в XVII – XVIII веках

Пётр Первый внёс реформы не только в государственные, культурные, экономические дела, но и в ювелирное искусство. Именно при первом Российском Императоре профессия «серебряных и золотых дел мастер» стала именоваться «ювелир». Появляются совершенно новые для России ювелирные украшения: диадемы, запонки, броши. Лидеры среди драгоценных камней – бриллиант, изумруд, аметист, рубин.

На фото: украшения 18 века. Ювелир Дюваль Я.Д.

При Петре Первом, в 17–18 веке, драгоценные камни стали не только масштабно добывать, но и гранить. Казалось, что абсолютно все были заинтересованы в самоцветах. Кому-то нравился их блеск, а кто-то стремился добывать, изучать и обрабатывать минералы. Появляются гранильные фабрики, приглашаются опытные заграничные ювелиры: Жан Пьер Адор, Иеремия Позье, Иоганн Готтлиб Шарф. Российские мастера перенимают их опыт и следуют общеевропейским стандартам.

Кстати, именно 18 век подарил нам такое понятие как «гарнитур» — изготовленные по единому замыслу колье, серьги, кольца, браслет. И даже сейчас, в 21 веке, гарнитур не теряет своей актуальности. А ювелиры создают настоящие произведения искусства.

На фото: Гарнитур «Забывая обо всём» от ювелирного дома Maxim Demidov.

Ювелирные украшения в XIX веке

В 19 веке ювелирные украшения стали производить массово и многие из них были дешёвыми. Мастера не видели смысла делать дорогие украшения, потому что мода менялась очень быстро. То, что популярно сегодня, завтра, возможно, будет уже забыто. Так, новая эпоха попрощалась с медальонами, диадемами, брошами-заколками. Теперь на пике популярности блистали парные браслеты, гребни, цепочки.

В моду вошёл речной жемчуг. Чуть позже стало популярно «дутое золото» и появились массивные украшения. Изделие казалось крупным при незначительном весе.

На фото: ювелирные украшения 19 века.

В 19 веке появились целые ювелирные отрасли и фабрики. Например, «Овчинников», «Колыванский», «Хлебников», «Сазиков» и «Фаберже». Компании выпускали большой ассортимент модных аксессуаров и изготавливали украшения на заказ.

На фото: мастера фабрики Карла Фаберже.

Ювелирные украшения после революции 1917 года

В 1917 году ювелирное дело признали пережитком буржуазного общества. Этот новый виток времени заставил многие ювелирные компании перепрофилироваться. Завод «Хлебникова» переименовали в Московский платиновый завод. Теперь там не выпускали ювелирные изделия, а перерабатывали драгоценные камни и металлы для технических целей. Камнерезный завод «Колыванского» начал производить точильные бруски. «Фаберже» и вовсе пришлось закрыться.

Ювелирное искусство теперь сосредоточилось в руках государства и ему отводилась незначительная роль. Технический уровень и мастерство исполнения резко снизились. Украшения изготавливают по дореволюционным образцам. Изделия стали менее изящными. Процветает кустарное производство ювелирных украшений.

Эпоха СССР

В 1923 году ювелирное искусство начало своё возрождение. Государство поддержало кустарную ювелирную промышленность и разрешило торговать украшениями. Появилось Московское Ювелирное Товарищество (МЮТ), которое отслеживало производство и продажу драгоценностей.

В 1926 году МЮТ переименовали в Мосторг. Теперь ему подчинялось всё ювелирное искусство, которое действовало на территории СССР. Мосторг не только контролировал производство, скупку, реставрацию украшений, но и занимался планированием сбыта драгоценностей. Для этого стали выпускать каталоги-прейскуранты.

30-е годы времён СССР

В 1930 году Мосторг переименовывается в Артель Московский Ювелир.

На фото: запонки-шахматы. Производство: Артель «Московский Ювелир».

В 30-е годы институты не выпускали будущих художников-ювелиров, поэтому в мастерских работали художественные конструкторы. Они делали копии старинных изделий.

Государство обрело некую экономическую стабильность и ювелирное искусство потихоньку стало оживать. А к середине тридцатых годов и вовсе обрело новую жизнь. Всё началось с того, что Костромская ювелирная артель взялась за выпуск малой партии позолоченных изделий. После этого события в Москве, Свердловске, Ленинграде и других городах стали открываться небольшие ювелирные мастерские.

В 1936 году на базе Мосторга было организовано 20 контор Главювелирторг, которые работали в крупных городах.

50-е годы времён СССР

Военные годы ослабили ювелирную моду. Все силы были брошены на фронт, поэтому новый рассвет ювелирного мастерста пришелся на 50-е годы. Ювелиры начали делать авторские украшения с целью самовыражения. Они в основном отрабатывали навык или изучали новые приёмы обработки. Такие творческие изделия были только в единичном экземпляре и нашли своё место в музеях и галереях.

На фото: золотое кольцо с горным хрусталём. 50-е годы СССР.

Вскоре в России появились новые, современные пласты по созданию ювелирных украшений:

- Народный промысел – изделия из недорогого металла, покрытое оксидированным серебром.

- Массовое ювелирное производство – золотые и серебряные украшения с драгоценными камнями. Здесь не было какого-то изысканного художественного оформления. Цены на такие украшения зависели от сырья.

- Изделия мастеров-любителей. Ювелиры осваивали разные стили: ампир, барокко, модерн. Пытались подражать старинным украшениям.

- Авторское ювелирное искусство. Оно стремительно выросло в 70-х годах и образовало два направления изготовления украшений: традиционное и авангардное. К традиционным изделиям относили классические изделия, а авангардные считали сомнительным и революционным.

80-е годы времён СССР

В 80-е годы появилась ювелирная пластика. Мастера овладели техникой создания мини-скульптур из золота, а затем и вовсе стали помещать их на украшения.

На фото: серьги 80-х годов СССР.

Рынок ювелирных изделий стал более раскованным, наполнился смелыми идеями. Ювелиры стремились показать всю красоту металла, блеск камня, художественное исполнение. Предприятия работали по стандартам и выпускали определённый перечень ювелирных украшений. В крупных городах стали открываться центры авторского искусства.

На фото: золотое кольцо 80-х годов СССР.

90-е годы времён СССР

В начале 90-х годов российские ювелиры наконец-то вышли на мировой уровень. Советские украшения славились в Европе:

- исключительное качество и лигатура;

- огранка, благодаря которой у камня появлялся особый блеск;

- приемлемая стоимость.

Среди потребителей стали популярны массивные украшения – цепи с крестом, печатки, браслеты. Для их производства переплавляли огромное количество других золотых изделий. Но вскоре такие атрибуты начала 1990-х стали считаться «дурным вкусом». И массивные украшения вновь в руках умелых мастеров превращались в другие золотые украшения.

На фото: ювелирные украшения 90-х годов СССР.

В XXI веке найдутся те люди, которые уверены, что дизайн советских украшений устарел. А есть и те, кто хранит старинные изделия в шкатулке, как фамильную драгоценность. Ювелирное производство XX века было стандартизированным:

- большинство изделий выпускались без драгоценных камней;

- в украшениях со вставками акцент делался на блеск и сияние камня.

Чаще всего встречались серьги-гвоздики с синим камнем, а кольца с одним центральным камнем красного или розового цвета. Для ценителей такого подхода взаимосвязь эпох можно найти в отдельных коллекциях ювелирного дома Maxim Demidov

Источник: maxim-demidov.ru