Первые государства в Китае возникли в начале II тысячелетия до н. э. В середине I тысячелетия до н. э. здесь насчитывалось уже около десятка государств. Их правители воевали между собой, стараясь расширить свои владения. В конце концов правители государства Цинь сумели создать сильное войско и подчинить себе противников. Многолетние войны завершились объединением страны под властью циньского правителя. В 221 году до н. э. он провозгласил свое государство Циньской империей и принял имя Цинь Шихуанди, что означает «первый император Цинь».

Цинь Шихуанди ввел суровые законы. Население империи правитель обложил большими податями. Чтобы избежать мятежей, он приказал переселить знатных людей из завоеванных им государств в свою столицу, где за ними был установлен неусыпный надзор. Цинь Шихуанди разделил огромную империю на области. Во главе каждой он поставил наместников – чиновников высокого ранга.

Они собирали налоги, следили за порядком, осуществляли суд. Различные области империи были соединены дорогами. Заботился Цинь Шихуанди и о сооружении оросительных каналов и дамб. Он ввел единые для всей империи меры веса и длины, единые деньги. Это облегчило занятие торговлей и способствовало ее расцвету.

Алтуна — как живет бывшая железнодорожная столица США

Чтобы увековечить свое имя, Цинь Шихуанди потратил огромные средства на украшение столицы государства. Император приказал также разбить рядом со столицей огромный заповедный парк со множеством диких зверей. В этом парке для него было возведено 37 роскошных дворцов. Цинь Шихуанди опасался покушений и потому приказал соединить дворцы подземными ходами, чтобы никто не знал, где он находится.

Цинь Шихуанди пришлось вести ожесточенную борьбу с гуннами (хунну), обитавшими к северу от границ Китая. Это были воинственные кочевые племена, грабившие китайские города, уводившие в рабство людей. Император собрал огромное войско и разбил отряды кочевников. Ему удалось отодвинуть границы империи дальше к сев

Чтобы обезопасить новые рубежи, Цинь Шихуанди приказал построить мощные оборонительные сооружения. За 10 лет руками почти двух миллионов человек была возведена Великая Китайская стена – колоссальное сооружение из земли, кирпича и гранитных глыб. Высота ее достигала 10 метров, а ширина такова, что сверху по ней могла проехать колесница, запряженная четверкой лошадей. Длина стены составляла почти 4 тысячи километров, и на всем ее протяжении, через каждую сотню метров, стояли мощные сторожевые башни. Но у императора не хватало войск для обороны страны, и северные кочевники продолжали свои грабительские набеги.

Вторжение гуннов и строительство Великой стены подорвали силы государства. Казна империи была истощена, при строительстве погибли десятки тысяч людей. В стране зрело недовольство. Когда в 210 году до н. э. Цинь Шихуанди скончался, в стране начались волнения. Империя Цинь пережила своего основателя лишь на год и рухнула после народного восстания.

Возрождение первой столицы Сибири

Повстанцы отменили все законы Цинь и освободили десятки тысяч государственных рабов.

В одной из областей империи – Хань – во главе отряда восставших стоял простой деревенский староста Лю Бан. После победы он стал правителем этой области. Постепенно Лю Бан подчинил себе весь Китай. Так возникло новое государство – империя Хань, просуществовавшая до IV века н. э.

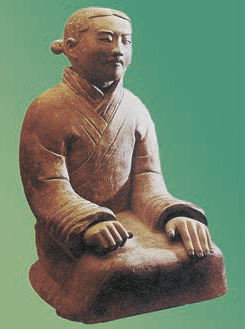

первый император Цинь

и его Великая Китайская Стена

а в казне большая чёрная дыра

хитрый староста Лю Бан

трон себе облюбовал

императором он стал

будда его поцеловал.

на фото: Цинь Шихуанди

Источник: stihi.ru

Вопрос 4. Социально-экономическое и политическое развитие Руси XI – начала XII века. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах

Приблизительно до V в. восточные славяне переживали стадию развитого родового строя. У них господствовали пашенное земледелие и оседлое скотоводство. Славяне жили в укрепленных поселениях. Наблюдалось развитие ремесла, обмена, шло строительство оборонительной линии на юге Приднепровья.

В VII в. славянская знать постепенно превращается в богатых и политически сильных землевладельцев, которые властвовали над массой рядового населения, непосредственно производительным трудом не занимались, а эксплуатировали чужой труд.

Начиная с IX в. можно говорить о наличии на Руси феодального способа производства. Оформившийся к этому времени господствующий класс был заинтересован в создании сильного государства – орудия классового господства землевладельцев. Государство в лице киевского великого князя раздавало боярству (привилегированным землевладельцам) земли, помогало укреплять и расширять его власть над сельскими тружениками.

Продолжение наступления феодалов, активно поддержанное государством, в XI в. вызвало волны народных антифеодальных восстаний. Однако они были подавлены, а власть феодалов расширена. Боярин превращался в государя для своих подданных. Так в IX–XI вв. произошло зарождение на Руси феодального землевладения и феодальных отношений.

С проблемой формирования феодальных отношений на Руси тесно связана проблема возникновения и развития городов. Город Древней Руси – это населенный пункт, в котором сосредоточено промышленное и торговое население, в той или иной мере оторванное от земледелия. Город мог появиться только при наличии частной собственности, т.е. в классовом обществе. Появление города обозначает разрушение родоплеменного строя. Поскольку города являлись политическими, военными и административными центрами, они должны были иметь постоянное население, прежде всего ремесленное и торговое.

Возникновение древнейших городов на Руси было вызвано прежде всего развитием ремесла, сбыта ремесленной продукции и международной торговли. В города превращались те крестьянские поселения, которые лежали на удобных путях и становились торжищами. Такие торжища возникали в местах наиболее населенных и на проложенных путях.

К Х в. Ладога – значительный город, с уличной планировкой домов, достаточно развитым ремеслом и торговлей. Киев стал городом приблизительно к VIII в., а в Х в. превратился в большой ремесленный центр. В Х в. Смоленск и Полоцк уже были населены военным, торговым и ремесленным людом, превратились в города.

Итак, города на Руси стали появляться уже в классовом обществе, в VII–XI вв. Они представляли собой поселения, оторванные от деревни, в отличие от нее занятые, главным образом, ремесленным производством и торговлей.

Поднепровье, Поильменье и Окско-Волжский бассейн издавна служили местами оживленного торгового обмена. С VIII в. у славян завязываются торговые связи с теми народами Востока, которые вошли в состав Арабского халифата. Они осуществлялись главным образом по Волге и ее притокам. С верховьев Волги восточные купцы шли дальше к Балтийскому морю.

С Х в. в связи с победоносными походами на хазар киевского князя Святослава в Хазарию стали энергично проникать славяне из Древнерусского государства. К XI в. Саркел стал городом преимущественно со славянским населением. Активные торговые связи имелись у Руси также с Волжской Булгарией, Византией и другими странами.

Славянский крестьянин, не имевший ни излишков для продажи, ни денег для покупки, был мало заинтересован в этой торговле. Зато князья, дружинники и купцы очень дорожили возможностью активно участвовать в торговле. Князья сбывали дань, вносимую им подвластным населением. Дружинники продавали военную добычу и оброки, взимаемые с зависимого от них населения. Купцы торговали самыми разными продуктами и товарами.

Формирование феодальных отношений, развитие торговли и сельского хозяйства в славянском обществе оказывали непосредственное влияние на формирование основных категорий населения в государстве.

Первый свод законов древнерусского государства «Русская Правда» делит все общество Киевской Руси на три большие категории: княжи мужи, люди и холопы. Они отличались друг от друга тем, что закон по-разному охранял их личную безопасность. Княжи мужи несли личную службу князю. К ним причислялись высшие военно-правительственные сановники – бояре.

Люди – податное простонародье, городское и сельское. Холопы являлись рабами.

Княжи мужи, или бояре, – крупные привилегированные землевладельцы. Они признавали над собой княжескую власть, но и сами участвовали в управлении страной.

Свободное рядовое население Киевской Руси носило название «люди». Отсюда произошел термин, обозначающий сбор дани, – «полюдье». Основная масса сельского населения, не попавшая в частновладельческую зависимость и подчиненная только государству, носила название «смерды» (от мордовского mirde – муж). Смерды, жившие в вотчинах, находились в более тяжелой форме зависимости, теряли личную свободу. Они назывались «закупами», так как брали у феодалов в долг («купу») скот, зерно, деньги.

Значительная часть смердов-крестьян к IX–XI вв. уже успела потерять свою независимость. Процесс внутреннего расслоения в общине привел часть смердов к необходимости покинуть общину и искать заработка на стороне. Таким путем у феодалов появились новые работники из среды смердов. Они или работали на барщине у феодала, или платил ему ренту продуктами. Внутренние экономические процессы, беспрерывные внутренние и внешние войны приводили к массовому разорению смердов.

Холопство, или рабство, в Древней Руси – суровый институт. Холоп в юридическом смысле слова был приравнен к вещи или к домашнему скоту. Холопами становились или по закону, или по договору. Принудительно холопами становились в трех случаях: 1) преступления (разбой, поджог, конокрадство и др.); 2) несостоятельность купца-должника по его вине; 3) происхождение от холопа. Добровольное холопство по договору возникало тремя путями: 1) продажа в холопы; 2) женитьба на холопке без уговора с ее господином; 3) вступление в частную дворовую службу приказчиком без такого же уговора слуги с хозяином.

Одной из категорий зависимого населения Киевской Руси были изгои. Термин «изгой» происходит от слова «гоить» – «жить» и обозначает человека неимущего. Главная масса изгоев – это вышедшие из холопства люди, т.е. бывшие рабы, посаженные на господскую землю крепостные. Изгои прикреплялись к владельцу и к земле, подлежали суду своих господ.

Таким образом, общество Древней Руси – это феодальное общество, для которого характерны натуральное хозяйство, сочетание крупной земельной собственности с подчиненным ей мелким крестьянским хозяйством, а также сословная организация самого общества.

Обратимся к общественно-политическому развитию Киевской Руси XI–XII вв. – деятельности князей Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.

Сразу же после смерти Владимира I Святославовича (1015) началась десятилетняя усобица между его сыновьями, главным участником которой стал его старший сын Ярослав. Ярослав не мог отважиться на борьбу с братьями всего лишь с одной тысячей варяжских воинов, и к тому же наемных, которые в решительный момент могли продать себя дороже другому князю или уйти домой, «за море». В этих условиях ему следовало опереться на какое-то более надежное войско. Единственной возможностью был союз с Новгородом, его боярством и даже простыми людьми, а для этого нужно было дать какие-то гарантии, оградить статьями княжеского закона всех новгородцев от бесчинства варяжских дружин. Так появился «Устав» Ярослава – «Древнейшая Русская Правда», семнадцать статей которой защищали жизнь, честь и имущество новгородских мужей и простых славян от бесцеремонных посягательств варягов.

Борьба за власть между сыновьями Владимира закончилась в 1026 г., когда Ярослав и Мстислав Тьмутараканский разделили Русское государство по Днепру: Мстислав овладел всем левобережьем Днепра с Черниговом и Переяславлем, а Ярославу остались Киев и правобережные земли. После смерти Мстислава в 1036 г. Ярославу удалось завладеть его землей и опять сделать Древнерусское государство единым.

Время княжения Ярослава Мудрого (1036–1054) – время расцвета Древнерусского государства. Князь Ярослав затратил большие средства на украшение своей столицы по образцу Царьграда. В Киеве, как и в Царьграде, строятся Золотые Ворота, грандиозный Софийский собор, отделанный мрамором, мозаикой и великолепными фресками (1037). При Ярославе переписывались и переводилось с греческого языка на русский многие книги, открывались школы для начального обучения грамоте.

С Ярославом стремились породниться королевские дома Франции, Венгрии, Норвегии. Соперничество с Византией сказывалось не только в застройке Киева, но и в отношении к церкви. В 1051 г. Ярослав поступил так, как до сих пор поступал только византийский император: он сам, без ведома константинопольского патриарха, назначил главу русской церкви – митрополита. Им стал киевский писатель и церковный деятель Илларион.

Кончина Ярослава Мудрого в 1054 г. означала прекращение единоличной формы правления на Руси. К власти пришел триумвират его старших сыновей Изяслава, Святослава и Всеволода.

Причиной этому послужили правовая нечеткость завещания самого Ярослава и отсутствие качеств, необходимых монарху, у его старшего сына Изяслава, которому он поручил самые главные части земли – Киев и Новгород. Три брата совместно правили почти 20 лет. Они втроем составили устав об управлении княжескими имениями – «Правду» Ярославичей. Князья внесли существенные изменения в «Русскую Правду» Ярослава Мудрого: окончательно отменили месть и заменили ее денежным штрафом.

Триумвират Ярославичей оказался непрочным. В 1078 г. в Киеве единолично вокняжился единственный оставшийся в живых из сыновей Ярослава Всеволод. Он управлял государством совместно со своим сыном Владимиром Мономахом до своей смерти в 1093 г., после чего Владимир добровольно уступил киевский великокняжеский престол старшему в роде Ярославичей – сыну Изяслава Святополку.

Двадцатилетний период жизни Владимира Мономаха в Переяславском княжестве (1094–1113) характеризуется активной, наступательной борьбой с половцами. Мономах был сторонником решительных ударов, разгрома половцев и походов в глубь степей. Первая победа была одержана в 1094 г. за Сулой. Мономаху удалось организовывать общие походы в 1103, 1109, 1110, 1111 гг.

Русские войска дошли до Азовского моря, отвоевали половецкие города на Северском Донце, отбросили половцев за Дон и за Волгу, в степи Северного Кавказа и Южного Урала. Победоносные походы на половцев принесли Мономаху славу блестящего полководца.

В 1113 г. в Киеве вспыхнуло одно из крупных восстаний: сразу после смерти князя Святополка Изяславича поднялись мелкие городские люди, их поддержала деревня. Владимир вынужден был нарушить правило, принятое на Любечском съезде князей в 1097 г., и явился в Киев. По решению Любечского съезда каждый из князей должен был держать свою вотчину, т. е. полученную от отца землю, и не покушаться на чужую землю. Киев не был вотчиной Мономаха, но Киевское вече выбрало его великим князем.

Киевские события 1113 г. продемонстрировали тенденцию к союзу между горожанами и сильной великокняжеской властью. Эта опора на горожан Киева является основным источником политической силы В. Мономаха.

Создавшееся положение подсказало князю, что необходимо прежде всего несколько облегчить положение должников, страдавших от ростовщических процентов, а также закупов. С этой целью в 1113 г. Мономахом был выработан «Устав», по которому взявший деньги в долг под 50 % годовых должен был платить эти проценты только два года. Кто уже уплатил эти проценты за три года, освобождался от всего своего долга. «Устав» Мономаха учитывал также интересы купечества, которому давались льготы при потере товара во время кораблекрушения, войны или пожара.

Владимир Мономах сделал попытку восстановить поколебавшееся положение Киева, поднять авторитет власти киевского великого князя путем подчинения себе князей-вотчинников. Он прибрал к своим рукам феодальных владетелей и обязал их к повиновению. Малейшую попытку неподчинения себе великий князь пресекал в корне и распоряжался другими князьями как своими подчиненными.

Таким образом, вокняжение Мономаха привело к реставрации единоличной монархии. Уже первые его шаги в качестве великого князя киевского обнаружили стремление к неограниченной власти. И Мономах достиг ее.

При Владимире Мономахе (1113–1125) и его сыне Мстиславе (1125–1132) Киев снова стал на некоторое время политическим центром большого феодального государства. Но это политическое положение длилось очень недолго. Единая держава уже не могла существовать в том виде, в каком она была при Владимире I или Ярославе.

Вопросы для самопроверки

1. Выделите предпосылки создания Древнерусского государства.

2. Назовите основные классы общества Древней Руси.

3. Охарактеризуйте деятельность первых киевских князей Олега, Игоря, Святослава и княгини Ольги.

4. Кто и когда крестил Русь?

5. Раскройте значение принятия христианства на Руси.

6. На какой период приходится расцвет Киевской Руси?

7. Охарактеризуйте эпоху Владимира Мономаха.

Список литературы

Богданов А.П. Княгиня Ольга // Вопросы истории. – 2005. – № 2 – С.57 – 73.

Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 2004.

Климов Е.В. Монотеизм восточных славян // Вопросы истории. – 2007. – № 12. – С. 168 – 170.

Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. / Учебник. – М.: Норма, 2009. – 752 c . [http://znanium.com/bookread.php?book=200373]

Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: основы политического строя // Вопросы истории. – 2007. – № 3. – С. 50 – 70.

Рыбаков Б.А. Мир истории: начальные века русской истории. – М. , 1995.

Скрынников Р.Г. Русь IX – XVII веков. – СПб., 2003.

Источник: megaobuchalka.ru

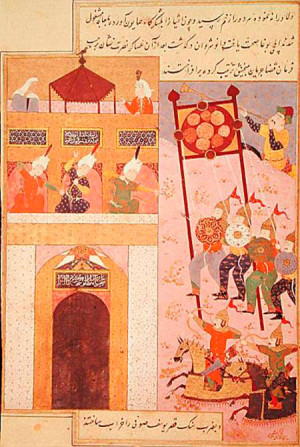

Как Тамерлан спас Русь от монголо-татарского ига

Многие исторические личности со временем становятся настолько популярными, что люди, живущие столетия спустя, дают их имена своим детям. В этом отношении среднеазиатскому эмиру Тимуру (европейцы называли его Тамерланом) несказанно повезло — его имя носят сегодня десятки тысяч людей. Чем же так прославился в веках этот свирепый и жестокий эмир?

В середине XIV века Средняя Азия представляла собой территорию, на которой племена, перемешавшиеся во время нашествия орд Чингисхана, остервенело резали и грабили друг друга. Порой верх брал удачливый хан, эмир или султан, который сколачивал более или менее сильную армию, нападал на соседей и угонял у них стада овец и лошадей. Дальше разбоя и резни фантазия подобных «полевых командиров» не шла. А страдал от их набегов, как это чаще всегда бывает, простой народ.

Сила в единстве

Что такое междоусобные войны и набеги, хорошо было известно Тимуру, сыну небогатого стадами и подданными эмира Тарагая. Был он родом из монгольского племени барлас, которое пришло в Среднюю Азию вместе с воинством Чингисхана. Тимур — это имя переводится с языка его племени, как «железо» — родился в 1336 году в селении Ходжа-Ильгар (ныне это территория Узбекистана).

Как это принято у кочевников, мальчика с ранних лет стали обучать стрельбе из лука, верховой езде, владению копьем и мечом. С 12 лет он стал принимать участие в набегах на соседние племена. Смолоду он проявил себя как умный, хитрый и удачливый военачальник. За таким идут люди. И к Тимуру потянулись джигиты, рискнувшие связать свою судьбу с молодым, но умным и храбрым вожаком.

Постепенно тот подчинил себе других правителей, присоединяя их воинов к своим и сколачивая сильную и боеспособную армию. Она-то и стала опорой Тимура во всех его начинаниях.

В 1347 году Чагатайский улус Золотой Орды распался на два государства: Могулистан и Мавераннахр («То, что за рекой»). Началась смута. Последующие 23 года жизни Тимура были наполнены интригами, изменами и бесконечными войнами. Он старался объединить разрозненные среднеазиатские племена в единую державу, где будет править один властелин.

К сожалению, сам Тимур не был потомком Чингисхана, а потому и не имел права стать ханом и править своими подданными. Поэтому он ограничился лишь тем, что стал эмиром (то есть вождем), и, женившись на молодой вдове, дочери Чингисида Казанхана, прибавил к своему имени почетный титул «Гурган» (то есть «ханский зять»). Этого ему было вполне достаточно. Хотя номинальными правителями в его державе и были Чингисиды, объявленные ханами, но все прекрасно знали, кто на самом деле настоящий правитель огромного государства, простиравшегося от Черного моря до Китая и от Урала до Индийского океана.

Впрочем, вряд ли можно сказать, что он стал владыкой огромной державы легко и просто. Во время шествия Тимура к вершине власти судьба словно испытывала его на прочность. Однажды он был даже обманом захвачен в плен и чуть было не отправлен с караваном в Персию, на невольничий рынок.

Но как бы то ни было, Железный Хромец (это прозвище Тимур получил после тяжелого ранения в ногу, сделавшего его хромым на всю жизнь) стал владыкой Мавераннахра — области, расположенной между Амударьей и Сырдарьей, на территории которой находились такие богатые древние города, как Самарканд, Бухара и Худжанд. Столицей своей державы Тимур сделал Самарканд.

Естественно, завоевания Тимура не происходили исключительно мирно и бескровно. Век был жестокий, и жертв во время его походов было немало. Но все же их было меньше, чем во время непрерывных междоусобных войн и набегов шаек кочевых грабителей с большой дороги. Весь этот беспредел после походов Тимура прекратился, потому что он жестоко карал разбойников и грабителей.

Все во славу Самарканда

Тимур сделал Самарканд одним из центров торговли в Центральной Азии. Как писал один из европейских путешественников: «В Самарканде ежегодно продаются товары, привезенные из Китая, Индии… и других мест, а также из самого богатого царства Самарканда. Так как в городе не было специальных рядов, где бы удобно было торговать, Тимур приказал проложить через город улицу, по обеим сторонам которой были быть лавки и палатки для продажи товаров».

Тимур был глубоко верующим мусульманином и большое внимание уделял развитию исламской культуры и благоустройству священных для мусульман мест. В мавзолеях Шахи Зинда он возвел гробницы над могилами своих родственников. По просьбе одной из его жен, которую звали Туман-ака, были возведены мечеть и обитель дервишей. По приказу Тимура был построен мавзолей Гур-Эмир — родовая усыпальница Тимуридов.

Он совершил множество походов, разгромив своих соседей, которые были недовольны возвышением державы Тимура и сами готовились напасть на него. Но великий завоеватель смог разбить их поодиночке.

Неблагодарный Тохтамыш

Естественно, что все походы Тимур совершал, прежде всего, ради своих собственных интересов и ради укрепления державы. Но так получилось, что он стал невольным спасителем двух государств — Московской Руси и Византийской империи.

В 1359-1380 годах в Золотой Орде, как записали русские летописцы, шла «Великая замятия». За это время на золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов. Московские князья пользовались тем, что ордынцам было не до них, и потихоньку увеличивали свои владения.

В 1370-х годах в Золотой Орде одним из самых влиятельных ханов стал Урус-хан, правитель Сырдарьинского улуса. Он попытался объединить отпавшие от Орды улусы, но Тимур не желал, чтобы на его северных границах появилось сильное государство. Он решил поддержать другого претендента на трон — Тохтамыша. Однако ставленник Тимура оказался довольно бездарным военачальником — Урус-хан несколько раз разбивал Тохтамыша. Впрочем, тому всякий раз удавалось бежать к Тимуру, который вновь и вновь давал ему войска для завоевания золотоордынского престола.

Когда Урус-хан вдруг неожиданно умер, Тохтамыш объединил большинство улусов Золотой Орды. После сражения на Куликовом поле Тохтамыш добил войско хана Мамая (точнее, то, что от него осталось), объявил себя повелителем Золотой Орды и пошел войной на Русь. В 1382 году он сжег Москву и принудил московского князя Дмитрия Донского снова платить дань Орде.

Как это часто бывает, Тохтамыш, став правителем Золотой Орды, отплатил черной неблагодарностью тому, кто помог ему стать правителем этого государства. В 1388 году войска Тохтамыша внезапно напали на владения Тимура. Золотоордынская армия вошла в Мавераннахр и осадила Бухару. Воспользовавшись нападением Тохтамыша, восстали старые соперники Тимура в Могулистане и Хорезме.

Вернувшись осенью 1388 года в Самарканд, Тимур первым делом расправился с мятежниками. Хорезмский город Ургенч был стерт с лица земли, а его руины засеяны ячменем. Тимур собрал большую армию и двинулся на север. Его войска отбросили авангард Тохтамыша, но затянувшиеся снежные бураны в голой степи сделали невозможным продолжение боевых действий.

К концу 1390 года Тимур вновь собрал 200-тысячную армию и двинулся с ней на север. Проанализировав ситуацию, Железный Хромец решил нанести превентивный удар по противнику. Армия Тимура выступила в поход в январе 1391 года, в самые холода. Тохтамыш, не успевший собрать в кулак все свои силы, прислал послов к Тимуру. Тот послов принял, но движение своей армии не остановил.

Тохтамыш, понимая, что с имеющимися у него в наличии силами он не сможет остановить Тимура, медленно отступал, нанося беспокоящие удары по мелким отрядам противника.

Сеча на Тереке

В конце концов Тимур принудил Тохтамыша принять бой, и 18 июня состоялась битва на реке Кондурче (современная Самарская область). Эта битва считается одним из самых крупных сражений Средневековья — на поле боя с обеих сторон сошлись в смертельной схватке более полумиллиона человек. Потери тоже были гигантскими — погибли примерно по 100 тысяч воинов с каждой стороны. В этом сражении золотоордынцы были наголову разбиты, но Тохтамышу удалось бежать. Войско Тамерлана не стало форсировать Волгу и через уральские степи двинулось в обратный путь.

Но упрямый Тохтамыш не сложил оружия. В 1394 году Тимуру стало известно, что Тохтамыш снова собрал армию и заключил союз против него с султаном Египта Баркуком. Золотоордынские отряды хлынули на юг через Грузию и вновь принялись опустошать границы империи Тимура. Против них была отправлена армия, но ордынцы отступили на север и скрылись в степи. Тимур решил, что Тохтамыша надо уничтожить раз и навсегда.

Весной 1395 года Тимур устроил смотр своему войску на берегу Каспийского моря.

Авангард левого фланга Тимура стоял у подножия гор Эльбурса (не путать с Эльбрусом!), а правый фланг — на берегах Каспийского моря. Обогнув Каспий, Тимур пошел сначала на запад, а потом по широкой дуге повернул на север. Армия прошла через «Железные ворота» — узкий проход между морем и горными хребтами у Дербента, пересекла Грузию и вышла на территорию Чечни. Здесь, 8 гористой местности, Тохтамыш не мог вынудить Тимура вести утомительную многомесячную погоню.

15 апреля 1395 года на берегу Терека в смертельной схватке сошлись две гигантские армии. В кровопролитном сражении золотоордынская армия была полностью уничтожена. Тимур долго гнался за бежавшим с поля боя Тохтамышем. Чтобы беглец снова не собрал войска, войско Тимура отправилось на север, к берегам Волги, и загнало Тохтамыша в поволжские леса.

Затем Тимур двинулся на запад, к Днепру, потом поднялся на север и, войдя в пределы Руси, взял Елец. Но дальше на север он не пошел. Тимур решил, что Русь ему не соперница, а гораздо большую опасность представляет недобитый Тохтамыш. Отряды Тимура прошли по причерноморским татарским кочевьям и заняли Крым.

Поход Тимура против Тохтамыша подорвал военную и экономическую мощь Золотой Орды. Сотни тысяч воинов погибли от сабель гулямов Тимура. А после разгрома Ургенча, Сарая и Таны (города на побережье Азовского моря) была уничтожена северная ветвь Великого шелкового пути, перестав тем самым приносить доход Золотой Орде. Караваны теперь шли по южному маршруту — по землям Тимура, и богатство, которое ранее поступало к Тохтамышу, оседало теперь в казне Железного Хромца. Тохтамыш остался в разоренной войной стране и вскоре потерял престол.

Источник: historylost.ru