Предки современных башкир — тюркские племена скотоводов южно-сибирского и центрально-азиатского происхождения кочевали по степям Приаралья до того, как осели в X в. на Южном Урале. Праотцом своего народа они почитали героя-волка, оттого и называли себя «башкорт» (от башк. «главный» и «волк»). В X—XIII вв. башкиры находились под влиянием волжско-камских булгар и вместе с ними в XIII в. были присоединены к Золотой Орде, как и многие соседние народы. В ее составе башкиры переняли тюркскую религию и культуру. Но за века башкиры сумели сохранить неизменными и свои собственные традиции кочевого народа.

Женский костюм

Нательную одежду — платья-рубахи кулдэк и штаны ыштан шили из беленого холста и полотна. Сырьем для их изготовления были конопля и крапива (!). Кулдэк кроили из узкой домотканины, а дополнительную длину ему прибавлял пришитый ниже талии присборенный подол-оборка из ситца или сатина.

Мастер-класс головной убор башкирских женщин «Кашмау»

С XVIII в. домотканину постепенно вытесняли завозимые из России ситец, сатин, казанские кумачи и атлас. Фабричные ткани были уже значительно шире, и оборка на платье к началу XX в. сохранилась лишь как декоративная отделка. В северных районах Башкирии были популярны нарядно украшенные фартуки альяпкыс.

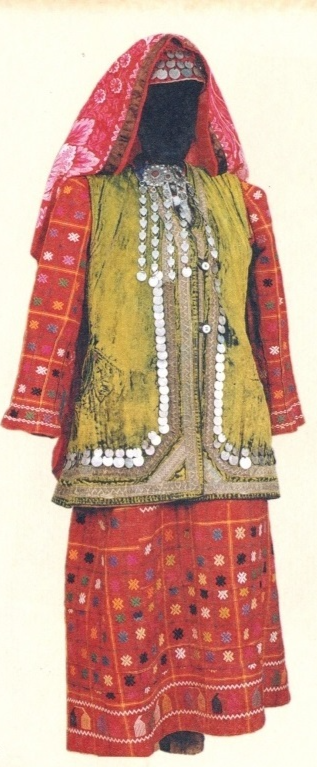

Верхняя одежда — камзул, украшенный золотым позументом, аппликацией и монетами, был распространен на территории всей Башкирии. Распашной бишмэт носили на севере, более длинный элян — на юге. Праздничные варианты шили из тонкого домашнего сукна, повседневные — из более грубого. Богатые люди носили верхнюю одежду из дорогих покупных тканей: парчи, атласа, бархата, которые завозили в Башкирию из Персии и Бухары. На границе с Казахстаном зимнюю одежду утепляли слоями верблюжьей шерсти.

Головные уборы и украшения. Башкирские девушки носили расшитые монетами шлемовидные шапочки такыя и вязаные колпаки, а замужние женщины — чепцы кашмау из коралловой сетки с длинной, спускающейся на спину лопастью. Кашмау богато украшали раковинами каури, бисером, серебряными монетами и подвесками.

Молодым женщинам полагались покрывала тастары: белые с вышивкой или яркие, пестрые — кушьяулык. Зимой надевали меховую шапку бурек. Самой нарядной частью женского костюма был нагрудник селтэр. Эта деталь одежды имела обрядовый характер: нашитые в большом количестве марьяны (кораллы) и монеты при движении мелодично позвякивали.

Считалось, что звуком можно отпугнуть злых духов. Из серебра, бирюзы, сердолика, бисера, кораллов, монет делали также кольца, накосники, серьги, застежки и браслеты.

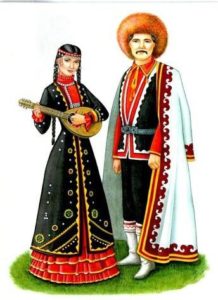

Женщина в кафтане эляне и головном уборе каляпуш; мужчина в сапогах сарык

Мужской костюм

Рубахи в южных районах Башкирии не имели воротников. На севере, наоборот, делали очень широкий — до 20 см — отложной воротник. Его завязывали лентами с затейливыми узлами. Штаны шили с широким шагом. Верхней одеждой были камзулы и легкие халаты, демисезонной — суконные кафтаны чекмени или расклешенные кэзэки с глухой застежкой.

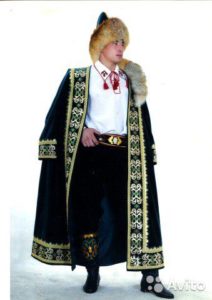

Национальный башкирский зимний бурек,сшила внуку для школы

Их шили простыми, а если украшали, то намного скромнее, чем женские. Из сукна изготавливали и зимние штаны, голенища обуви, чулки и шапки. Теплые шарфы ткали из козьего пуха. А из овчинных шкур шили шубы и тулупы. С середины XIX в. зимнюю обувь стали валять из войлока.

Дополняли костюм пояс с серебряной пряжкой и кожаная сумка, украшенная аппликацией.

Головные уборы. Молодые мужчины носили расшитые тюбетейки. У пожилых они были из бархата темных тонов. Поверх них надевали меховую шапку бурек. Часто тулью шапки покрывали бархатом или сукном и расшивали позументом.

Типично башкирским головным убором был треух-малахай колаксын из меха красной лисы (но он мог быть и из овчины или меха волка с отделкой из выдры). Летом надевали войлочные колпаки. Башкиры носили бороды наподобие татарских, а волосы на голове брили.

Обувь

Типичной башкирской обувью являются лыковые лапти сабата, башмаки ката или мягкие кожаные сапожки ичиги ситек. И мужчины, и женщины носили традиционные башкирские сапоги сарык с суконными голенищами. Мужские снабжали кожаной накладкой, а женские и детские украшали аппликацией и разноцветной вышивкой.

Источник: sitekid.ru

Башкирская национальная одежда

Во все времена одежда, помимо защиты тела от воздействия негативных и пагубных факторов окружающей среды, несла еще и некий сакральный смысл, эстетическую,

а также этнокультурную функции. Ведь не случайно именно предметы одежды

во многом дают нам глубинное понимание жизни наших предков.

Будь то косоворотка или лисья шапка.

Сегодня, когда речь заходит о национальном костюме башкир, нам представляются сценические костюмы, в которые облачены танцоры, однако на самом деле все гораздо интереснее и глубже.

На фото: Ансамбль

им. Ф. Гаскарова.

Источник изображения

В первую очередь стоит уточнить,

что башкиры – вовсе не монолитная в культурных аспектах нация.

Одежда отдельных групп башкир, обусловленная этнической историей родов и племен, имеет свои особенности.

Все эти особенности отражены в

семи локальных костюмных комплексах:

юго-восточном, юго-западном (демском),

самаро-иргизском, центральном (инзерском),

северо-западном, северо-восточном и

восточном (зауральском).

В большинстве своем костюмные комплексы однотипны.

Те же рубахи, штаны, сапоги и верхние распашные одежды. Различия наблюдаются в декоре, украшениях,

материалах и способах ношения.

Основу башкирского костюма почти всегда составляли рубаха, похожая на тунику, штаны с широким шагом и верхняя одежда, напоминающая халат. Мужские рубахи были длинные, до колен,

с широким воротником и центральным вырезом. Женские –

без ворота и удлиненные, почти до пола. Под рубахой женщины носили тканевый нагрудник түшелдерек или күкрəксə.

Поверх штанов башкиры носили верхние штаны салбар,

в которые при работе заправлялась верхняя одежда. Та,

в свою очередь, шилась из холста, узорной домотканины или

из покупных тканей. Ее украшали вышивкой или аппликацией. Наиболее древней верхней одеждой были суконный халат

сəкмəн и тканевый елəн, а также шуба из конских шкур

kолон тун и из овчины тире тун.

Тулуп башкиры использовали в качестве дорожной одежды и надевали его поверх теплой одежды. Именно поэтому тулупы делались на несколько размеров больше. Также у тулупа был большой воротник, который защищал голову от холода и ветра. Зимнюю одежду подпоясывали шерстяным кушаком билбау. Его оборачивали дважды и подтыкали концы на боках.

У богатых башкир билбау заменяли тканым поясом kəмəр с пряжкой ювелирной работы.

В XIX веке в костюме башкир

появилась приталенная верхняя одежда. Бишмəт шили из хлопчатобумажной фабричной ткани на подкладке.

Камзул – безрукавку, которую надевали поверх рубахи, – шили также из покупной фабричной ткани. А заимствованный у финно-угорских народов тонкий холщовый короткий кафтан сыба шили из полосатой ткани: мужской – из белого полотна с тонкими темными полосами, женский – из синего с белыми полосками или красного с черными полосками.

Головные уборы также отличались разнообразием. У мужчин это были тюбетейки,

шапки бүрек, войлочные колпаки и шляпы, малахаи с высокой тульей. У женщин – искусно вышитые полотенца таҫтар вместе с начельниками харауыс, поверх них надевался kашмау – чепец из кораллов и монет с пришитой сзади длинной лопастью, открытый на затылке. Богатые девушки носили еще калябаш – зашитую монетами высокую шапочку с широкой наспинной лопастью. Этим многообразие женских

головных уборов не ограничивалось. Девушки носили также колпаки или монетную шапочку под названием такыя. А в XX веке к головным уборам добавились платки, покрывала, бархатные колпаки и шапки kамабурек.

Женщины не были бы женщинами без украшений. Женские костюмы украшались кораллами, серебряными монетами. Комплект дополняли браслеты, кольца, серьги, ювелирные подвески, подбородочные ленты hаkалдырыk, околоушные подвески, косоплетки и накостники. Специфическим девичьим украшением был позатыльник елкəлек. В украшениях часто использовались монеты, кораллы, сердолик, бирюза, горный хрусталь, перламутр, раковина каури, иногда рыбьи позвонки, плоды гвоздики.

Участницы студии «Селтәр» ДК РЦНТ РБ

Участницы студии «Селтәр» ДК РЦНТ РБ

Обувь у башкир тоже отвечала требованиям времени. Чаще всего башкиры носили кожаные туфли күн башмак, кожаные башмаки kата, сапоги итек, ичиги, ситек. Изготавливали такую обувь из телячьей, бычьей и лошадиной кожи и сукна. Также в северных районах носили лапти, а на северо-востоке короткую меховую обувь.

Как уже говорилось выше, башкирский костюм делится на 7 локальных костюмных комплексов

Юго-восточный

Верхней мужской и женской одеждой здесь служили в будние дни кафтаны кəзəкəй, в праздничные – тканевые халаты елəн, суконные сəкмəн, а в зимнее время шубы и тулупы. Мужчины носили головные уборы: тюбетейки, меховые малахаи и суконные колпаки. Молодые женщины – kашмау, пожилые – таҫтар.

В холодное время года они накидывали на голову сложенные углами большие самотканые шерстяные шали. На ноги мужчины и женщины надевали суконные чулки и кожаную обувь kата или итек. Женщины продолжали носить платья туникообразного кроя, нагрудник селтəр и головной убор kашмау. Комплект украшений дополняли браслеты, коралловые ожерелья, кольца. Девушки носили затылочное украшение полуовальной или треугольной формы елкəлек.

Юго-западный (демский)

В одежде юго-восточных и юго-западных башкир было много общего. Женщины здесь носили поверх платья нагрудники

овальной формы hаkал из кораллов и монет, короткие

и зауженные в талии еляны и камзолы, праздничные чекмени и шубы. Иногда с hаkалом надевали наспинное украшение сəсkап

с подвесками сулпы внизу. В косы вплетались шнур или тесьма с монетами и ювелирными украшениями сəсүргес. Бытовала перевязь дəүет в виде широкой ленты с монетами, которая надевалась на левое плечо. У женщин были головные уборы kашмау и таҫтар, у мужчин – малахаи kолаkсын. Обувью демским башкиркам служили кожаные туфли на каблуке kата.

Женский елян с вышитыми солярными узорами, головной убор (кашмау). Южные районы Башкирии

Женский костюм южных башкир-скотоводов. Конец XIX — начало XX в.

Самаро-иргизский

Распространенной верхней одеждой у мужчин являлся кафтан – кəзəкəй, у женщин – елəн. Чекмень, шубы, тулупы изготавливали из сукна и меха, носили с меховыми или войлочными головными

уборами, мужчины – шапки бүрек, женщины – платки и шали, в праздники надевали и kашмау, пожилые – таҫтар. Нагрудники бытовали юго-восточного – селтəр и юго-западного – саkал типов. Шейными украшениями служили ожерелья из кораллов мунсак, мəрйен, бусы төймə. Распространен был девичий елкəлек овальной или треугольной формы. Обувью чаще служили башмаки kата, реже – сапоги, ичиги.

Центральный (инзерский)

Верхней одеждой мужчин и женщин служил халат елəн. Пожилые мужчины носили бешметы. В качестве головных уборов мужчины носили меховые шапки и войлочные колпаки, женщины – головное покрывало kушъяулыk, замужние женщины постарше – коралловый kашмау, пожилые – таҫтар и kамабүрек.

Обувь – kата с коротким суконным голенищем. Главным украшением женщины являлся нагрудник полуовальной или трапециевидной формы hаkал. Девушки носили затылочное украшение полуовальной формы елкəлек.

На фото: женский костюм из центральных районов Башкирии (платье из домотканины, бархатный камзол, серебряные украшения).

Северо-западный

Характеризуется наличием предметов домашнего ткачества, из холста шили рубахи, штаны, фартуки и верхнюю одежду. Верхняя одежда – бешметы и халаты сыба. Зимой носили шубы и ватные пальто сырма. В конце XIX в. особенностью женских платьев была широкая оборка на уровне талии. В начале XX в. рубахи и фартуки здесь шились из узорных домашних красных или желтых тканей.

Летом поверх платья надевали длинный, узкий в талии и расклешенный книзу камзол. Одежду носили с украшениями из монет: ожерельями hырға и лентами-накостниками сəсkап, арkалыk, перевязями дəүет.

В западных районах поверх воротника-стойки женской рубахи надевали шейные украшения-застежки ювелирной работы яғасылбыры. Головные уборы мужчин – меховая шапка бүрек и войлочные шляпы эшлəпə.

Замужние женщины носили платок француз яулыk, пожилые – белое покрывало kыйыkса, закрывавшее плечи. Женский костюм дополняли колпаки нескольких видов. На данной территории до конца XIX в. носили девичий головной убор такия. Обувь – сабата, а в праздники – кожаная обувь башмаk, kынкалуш.

На фото: тканое платье с нагрудными украшениями (изеу и яга сылбыры). Северо-западные районы Башкирии.

Северо-восточный

Зимой женщины носили пальто на вате hырма көпө или шубу, а мужчины – чекмень с большим воротником. Верхней одеждой на все сезоны как для женщин, так для мужчин был бешмет. В конце XIX в. платья, рубахи и штаны шили из пестряди. Поверх платья пожилые женщины носили камзолы, а молодые – фартуки. Фартук и платье вышивались в технике перевиты, а в XX в. многоцветной тамбурной вышивкой с крупным цветочным орнаментом.

Головной убор – небольшой колпачок с золотым или бисерным шитьем, платок, тупый, kамсат бүрек. Трапециевидный нагрудник муйынса состоял из монет, закрывал всю грудь от шеи до талии. Дополняла украшение крепившаяся к головному покрывалу подбородочная лента hаkал. Особенностью мужского костюма были рубахи, вышитые тамбурным швом, с воротником-стойкой и планкой, прикрывающей нагрудный разрез. Летом обувью служили кожаные башмаки, сабата, а зимой – обувь из конских и коровьих шкур.

Источник: kitaplong.ru

Мех какого животного используют для украшения башкирского головного убора

Одно башкирское предание повествует, что после сотворения мира разные народы расселились в разных местах, и каждая народность получила свой язык и костюм…

- В северных районах башкиры быстрей оценили удобство оседлой жизни и занялись растениеводством. Изо льна и конопляного волокна они пряли тонкую пряжу и ткали тонкое полотно с причудливыми узорами.

- Башкирцы-южане остались верны скотоводству. Поэтому производили суконные изделия, занимались валянием шапок, изготавливали самокатную обувь.

Материалы

Предки современных башкир ценили роскошь, яркие цвета и богатые украшения на одежде. Это внесло свою лепту в создание традиционного наряда.

Зажиточные граждане могли себе позволить предметы одежды из дорогих тканей: бархата, шелка, атласа.

Те, кто победней, а их было большинство, шили повседневные одежды из хлопка, льна, грубого конопляного и даже крапивного полотна. Для производства верхних елянов, казакинов использовалось валяное сукно из овечьей шерсти, войлок.

Декорировались предметы башкирского гардероба золотым и серебряным шитьем, бусинами, монетками, элементами из кожи и меха.

Особенности кроя

Согласно религиозным устоям, женщинам и девушкам запрещалось оголять части тела перед посторонними. Это внесло свои коррективы в создание национального костюма.

Женские наряды не облегают фигуру, преобладает свободный ниспадающий крой. Одежда длиной до пола с длинными рукавами.

У простолюдинов, что у мужчин, что у женщин, основным видом одеяния выступали просторные, не стесняющие движений, домотканые рубахи, штаны и халаты.

Для мужчин-охотников, пастухов, наездников и земледельцев, просторная одежда была важна из-за удобства.

Интересно! Орнаменты, украшающие традиционные одеяния башкир, имеют символическое значение.

Присутствие в нём растительных элементов или фигурок животных служило для людей защитой от недобрых людей, от порчи, привлекало хозяину удачу.

Женский национальный костюм

Женщины любой национальности всегда прекрасны. В душе каждая из них кокетка. Она мечтает найти своего возлюбленного и привлекать внимание противоположного пола. Даже в рамках жестких религиозных канонов наряд девушек из Башкирии постепенно совершенствовался, становился всё краше. Это подтверждают многочисленные фото.

Платье — основа наряда

Кулдэк — это традиционное платье башкирок, украшенное вышивкой. Сначала оно имело небольшой воротничок, широкий вырез горловины, а под грудью перетягивалось пояском (у простолюдинок бечевкой).

В прошлом веке оно немного видоизменилось, усовершенствовалось. В районе груди появились защипы, а на рукавах и вороте отворот.

На платье надевался нагрудник, якобы защищающий от недобрых духов.

Женщины богатого рода поверх платья носили камзолы, богато украшенные серебряными монетами.

Другие элементы костюма

В верхней одежде у башкирок был богатый выбор. В разных ситуациях они надевали чекмени, еляны, кэзэки, бешметы, шубы и тулупы.

Под платье полагалось надевать просторные штаны — ыштан.

Даже такую обыденную вещь современного мира, как фартук, башкирки используют не только по прямому назначению — готовя обед или хозяйничая на кухне.

Интересно! Передник (алъяпкыс) — обязательная часть праздничного наряда. Для торжественных случаев он шьется из дорогих и красивых тканей.

Ножки башкирских женщин согревали шерстяные, войлочные или холщовые чулки. Поверх обувались кожаные башмаки, украшенные вышивкой или разноцветными кисточками.

Головные уборы для празднеств не уступали култэку по нарядности. В обычной жизни женщины покрывали голову платками или шалями. На улице поверх платка надевалась меховая шапка — бурэк.

Мужской национальный костюм

Костюм представителей сильного пола не поражает разнообразием вариантов нарядов. Мужчины менее капризны в выборе нарядов. Великолепием отделки и продуманностью элементов мужские одежды не уступают женским.

На каждый день башкирский муж предпочитал рубашку свободного кроя, штаны и длинный халат или камзол (в зависимости от статуса). Популярностью у мужского населения пользовались суконные чекмени.

Более теплым вариантов верхнего одеяния являлись кэзэки — кафтаны расклешеного покроя и с высоким воротом.

В мужской одежде башкирского народа преобладает ярко-зеленый цвет, символизирующий мужество и благородство.

Интересно! Жителей юга и севера Башкирской автономии можно распознать по форме выреза рубахи.

У южан он делался косым, без притачного воротника, края его скреплялись шнуровкой. А жители северных районов носили модель, более привычную для современного человека: у неё был воротник, а край был ровный.

При наступлении холодов башкиры утеплялись, надевая овечьи тулупы и шубы.

В районах, где процветало скотоводство, все население, от мала до велика, ходило в кожаных сапогах и башмаках. Зимой в ход шла валяная обувка.

Головы мужчины покрывали тюбетейками. Так же как и женщины носили национальные меховые шапки-бурэки.

Особенности детского национального костюма

Детская одежда практически не отличалась от взрослой.

Нарядная и повседневная одежда девочек повторяла наряды мам. Малышкам нельзя было надевать такыю. Это головной убор взрослой дамы, который представлял собой особую шапочку с вуалью. На этом отличия заканчивались.

Для мальчишек одежда полностью копировалась с мужской. Как и родители, они облачались в рубашки со шнуровкой, штаны, в качестве ремня был богато украшенный пояс в традиционном стиле местности.

Свадебный национальный костюм

Свадьба — это знаменательное событие в жизни молодых. Для башкир оно обладало особенной торжественностью. Подготовке свадебных нарядов молодоженов уделялось не меньше внимания, чем всему празднеству.

Одежды жениха и невесты должны были поразить и ослепить присутствующих на свадьбе. Ради этого родители готовы были платить баснословное вознаграждение местным мастерицам-вышивальщицам.

Свадебное платье украшалось лентами и богатыми оборками.

Цвет традиционного наряда молодых имел значение, он отшивался в двух цветах:

- красном — символе дома и теплого семейного очага;

- белом — олицетворявшем солнце и лад в делах семейных.

Голову избранницы покрывали воздушным платком. А обувью становились белые сапожки, они отшивались из тончайшей и мягкой козьей кожи.

Красную свадебную рубаху для будущего супруга невеста шила и вышивала собственноручно и непосредственно перед важным днем вручала её суженому.

Башкирские костюмы создавались на века. Современная молодежь бережно хранит эти народные традиции.

Источник: tkaner.com