Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Б) ошибка в построении предложения с однородными членами В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом Д) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом |

1) На выставке не только представлена живопись, но и скульптура. 2) Современные публицисты печатают свои произведения на страницах журнала «Современника». 3) Машу особенно поразили те рыбы, степенно плавающие в огромном аквариуме. 4) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы. 5) На письма, которые мы каждую неделю отправляли в Одессу, никто не откликался. 6) Все, кто забыл ужасы войны, должны увидеть полотна художника Михаила Савицкого. 7) Поезд пришёл согласно расписания. 8) В «Войне и мире» при описании военных действий Толстой часто использует сравнение с игрой в шахматы. 9) Образ Петра I появляется во многих произведениях Пушкина, восхищая и оценивая его. |

Археологам и историкам запретили изучать эти находки, чтоб не переписывать историю

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Показать ответ

- А — 7. Предлог СОГЛАСНО употребляется только с Д. п. (кому? чему?) (согласно расписаниЮ).

- Б — 1. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (представлена не только живопись, но и скульптура).

- В — 2. Несогласованное приложение стоит в именительном падеже, независимо от того, в каком падеже определяемое слово (журнала «Современник»).

- Г — 3. Причастный оборот неверно присоединяется к указательному местоимению «те» (те рыбы, которые степенно плавали в огромном аквариуме).

- Д — 9. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу (верно: «Образ Петра появляется во многих произведениях Пушкина, который восхищается им и оценивает его».).

Ответ: 71239

Источник: ege-today.ru

Предметы народного быта в России

Человека всю его жизнь — с рождения и до самой смерти — окружают предметы быта. Что входит в это понятие? Мебель, посуда, одежда и многое другое. С предметами народного быта связано огромное количество пословиц и поговорок. О них идет речь в сказках, о них пишут стихи и придумывают загадки.

Какие предметы народного быта в России мы знаем? Всегда ли они так назывались? Есть ли вещи, которые исчезли из нашей жизни? Какие интересные факты связаны с предметами народного быта? Начнем с самого главного.

Поволжские финны: Средневековая одежда, оружие и предметы быта викингов и мордвы

Русская изба

Невозможно представить предметы народного быта россиян без самого важного — их жилища. На Руси избы строились на берегах рек или озер, ведь рыболовство с давнейших времен было одним из важных промыслов. Место для постройки выбиралось очень тщательно. Новая изба никогда не строилась на месте старой. Интересен тот факт, что ориентиром для выбора служили домашние животные.

Место, которое они выбирали для отдыха, считалось самым благоприятным для строительства дома.

Жилище делали из дерева, чаще всего из лиственницы или березы. Правильнее говорить не «построить избу», а «срубить дом». Делалось это с помощью топора, а позднее и пилы. Избы чаще всего делались квадратными или прямоугольными. Внутри жилища не было ничего лишнего, только самое необходимое для жизни. Стены и потолки в русской избе не красили.

У зажиточных крестьян дом состоял из нескольких помещений: основное жилище, сени, веранда, чулан, двор и постройки: стайка или загон для животных, сеновал и другие.

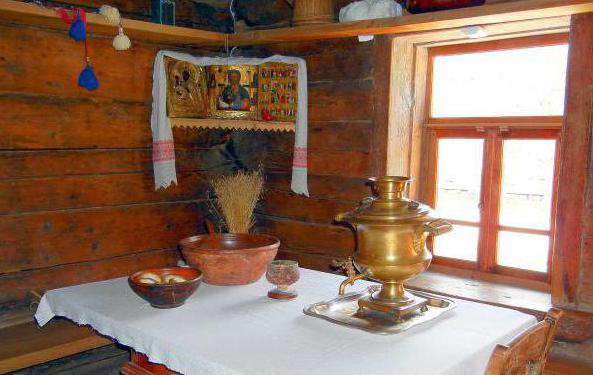

В избе находились деревянные предметы народного быта — стол, лавки, колыбелька или люлька для малышей, полки для посуды. На полу могли лежать цветные половики или дорожки. Стол занимал центральное место в доме, угол, где он стоял, назывался «красным», то есть самым важным, почетным. Его покрывали скатертью, и за ним собиралась вся семья.

У каждого за столом было свое место, самое удобное, центральное занимал глава семьи — хозяин. В красном углу отводилось место для икон.

Добра речь, коли в избе есть печь

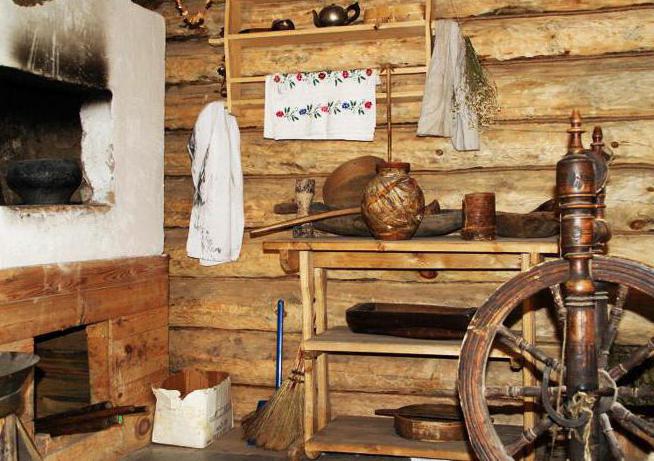

Без этого предмета невозможно представить жизнь наших далеких предков. Печь была и кормилицей, и спасительницей. В сильные холода только благодаря ей многим людям удавалось согреться. Русская печь была местом где готовили пищу, также на ней спали. Её тепло спасало от многих болезней.

Благодаря тому, что в ней были различные ниши и полочки, здесь хранилась различная посуда.

Еда приготовленная в русской печи необычайно вкусная и ароматная. Здесь можно приготовить: вкусный и наваристый суп, рассыпчатую кашу, всевозможную выпечку и многое другое.

Но самое главное, что печь — это было то место в доме, вокруг которого постоянно находились люди. Не случайно в русских сказках, главные герои то ездят на ней (Емеля), то спят (Илья Муромец).

Кочерга, ухват, помело

Эти предметы народного быта имели непосредственное отношение к русской печи. Кочерга была первой помощницей при работе. Когда прогорали дрова в печи, этим предметом сдвигали угли и смотрели, чтобы не было недогоревших поленьев. О кочерге русский народ сложил немало пословиц и поговорок, вот лишь некоторые из них:

- В бане веник господин, в печи кочерга.

- Ни богу свечка, ни к черту кочерга.

- Черной совести и кочерга виселицей кажется.

Ухват — второй помощник при работе с печкой. Обычно их было несколько, разных размеров. С помощью этого предмета в печь ставили и вынимали чугунки или кастрюли с пищей. Ухваты берегли и старались обращаться с ними очень аккуратно.

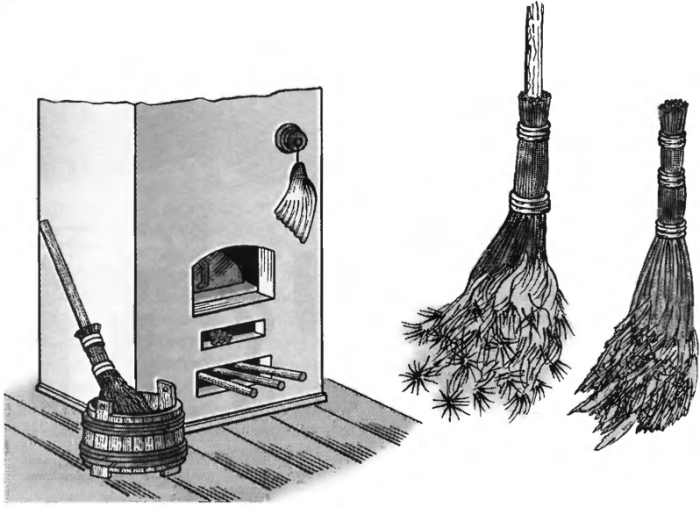

Помело — специальный веник, с помощью которого сметали с печи лишний мусор, и для других целей он не использовался. Русский народ об этом предмете придумал характерную загадку: «Под полом, под середой, сидит баба с бородой». Обычно помело использовали перед тем, как собирались печь пироги.

Кочерга, ухват, веник — непременно должны были быть под рукой, когда готовилась пища в русской печи.

Сундук — для хранения самых ценных вещей

В каждом доме обязательно должно было быть место, куда складывали приданое, одежду, полотенца, скатерти. Сундук — неотъемлемая часть предметов народного быта русского народа. Они могли быть как большими, так и маленькими. Самое главное, что они должны были соответствовать нескольким требованиям: вместительность, прочность, художественное оформление.

Если в семье рождалась девочка, то мать начинала собирать ей приданое, которое складывалось в сундук. Девушка, выходящая замуж, забирала его с собой в дом мужа.

Существовало большое количество любопытных традиций, связанных с сундуком. Вот некоторые из них:

- Девушкам нельзя было свой сундук кому-то дарить, в противном случае можно было остаться старой девой.

- Во время Масленицы открывать сундук было нельзя. Считалось, что так можно было выпустить на волю свое богатство и удачу.

- Перед замужеством родственники невесты садились на сундук и требовали выкуп за приданое.

Интересные названия предметов народного быта

Многие из нас даже и не предполагают, что привычные вещи, которые окружают нас в повседневной жизни, когда-то назывались совсем по-другому. Если на несколько минут представить, что мы попали в далекое прошлое, то некоторые предметы народного быта, остались бы нами неузнанными. Предлагаем вашему вниманию названия некоторых, привычных нам вещей:

Чулан или маленькая закрытая комната назывались клетью.

Место, где жили крупные домашние животные — стайка.

Полотенце — рукотерник или утирка.

Место, где мыли руки — рукомойник.

Ящик, где хранилась одежда — сундук.

Место для сна — полати.

Деревянный брусок с короткой ручкой, предназначенный для глажки белья в старину — рубель.

Большая чашка для разлива напитков — ендова.

Народные предметы быта России: любопытные факты

- Город Тула считается родиной самовара. Этот предмет был одним из любимых у россиян, трудно было найти избу, в которой его не было. Самовар был предметом гордости, его берегли и передавали по наследству.

- Первый электрический утюг появился в начале 20 века. До этого времени были чугунные утюги, в которые складывали угли или нагревали их длительное время над пламенем печи. Держать их было очень неудобно, они могли весить более десяти килограмм.

- Одним из самых престижных предметов народного быта был патефон. В деревнях за него можно было корову выменять.

- Со столом связано большое количество народных традиций и обрядов. Перед венчанием жених и невеста обязательно должны были обойти вокруг стола, новорождённого обносили вокруг стола. Эти обычаи, по народным верованиям, символизировали долгую и счастливую жизнь.

- Прялки появились ещё в Древней Руси. Их делали из дерева: березы, липы, осины. Этот предмет дарил отец дочери на свадьбу. Прялки принято было украшать и расписывать, поэтому ни одна из них на другую не походила.

- Предметы народного быта для детей — тряпичные самодельные куклы, мячи из лыка и шерсти, трещотки, глиняные свистульки.

Украшение жилища

Декор предметов народного быта включал в себя резьбу по дереву и художественную роспись. Многие вещи в доме были украшены руками хозяев: сундуки, прялки, посуда и многое другое. Конструирование и декор предметов народного быта касалось в первую очередь и самой избы. Делалось это не только для красоты, но и как оберег от злых духов и разных бед.

Для украшения дома использовали кукол, сделанных своими руками. У каждой из них было свое предназначение. Одна отгоняла нечистую силу, другая приносила мир и благополучие, третья не допускала склок и скандалов в доме.

Предметы, которые исчезли из повседневной жизни

- Сундук для хранения одежды.

- Рубель для глажки белья.

- Лавка — предмет, на котором сидели.

- Самовар.

- Прялка и веретено.

- Патефон.

- Чугунный утюг.

Несколько слов в заключение

Изучая предметы народного быта, мы знакомимся с жизнью и обычаями наших далеких предков. Русская печь, прялка, самовар — без этих вещей невозможно представить русскую избу. Они объединяли семьи, рядом с ними и горе легче переносилось, и любая работа спорилась. В наши дни предметам народного быта уделяется особое внимание. Покупая дом или дачный участок, многие владельцы стремятся приобретать их с печкой.

Источник: fb.ru

Из истории вещей: Садник, рогач, рубель и другие «вымершие» предметы славянского быта

«Вымершие» предметы славянского быта

Вести хозяйство на Руси было непросто. Не имея доступа к современным благам человечества, древние мастера изобретали предметы повседневного быта, которые помогали человеку справляться со множеством дел. О многих таких изобретениях сегодня уже забыли, потому что технологии, бытовая техника и смена уклада жизни полностью вытеснили их. Но не смотря на это, по оригинальности инженерных решений древние предметы ничуть не уступают современным.

Вещевой сундук

На протяжении многих лет люди хранили свои ценные вещи, одежду, деньги и прочие мелочи в сундуках. Есть версия, что они были придуманы еще в каменном веке. Достоверно известно, что их использовали древние египтяне, римляне и греки. Благодаря армиям завоевателей и кочующим племенам, сундуки распространились по всему евразийскому материку и постепенно дошли до Руси.

Сундук являлся обязательным предметом повседневного обихода./Фото: www.myhome.ru

Сундуки украшали росписью, тканью, резьбой или узорами. Они могли служить не только тайником, но кроватью, скамьей или стулом. Семья, имевшая несколько сундуков, считалась зажиточной.

Садник

Одним из наиболее важных предметов народного хозяйства на Руси считался садник. Он имел вид плоской широкой лопаты на длинном черенке и предназначался для отправки хлеба или пирога в печь. Русские мастера изготавливали предмет из сплошного куска древесины, преимущественно осины, липы или ольхи.

Найдя дерево нужного размера и подходящего качества, его раскалывали на две части, высекая из каждой по одной длинной доске. После чего их гладко остругивали и чертили контур будущего садника, стараясь убрать всевозможные сучки и зазубрины. Вырезав нужный предмет, его тщательно зачищали.

Русская красавица с садником в руках./Фото: med-explorer.ru

Рогач, кочерга, чапельник (сковородник)

С появлением печи эти предметы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве. Обычно они хранились в подпечном пространстве и всегда были под рукой у хозяйки. Стандартным набором печной оснастки считались несколько видов ухватов (большой, средний и маленький), чапельник и две кочерги. Чтобы не путаться в предметах, на их рукоятках вырезали опознавательные знаки. Зачастую такая утварь делалась под заказ у деревенского кузнеца, но находились умельцы, которые без труда могли сделать кочергу в домашних условиях.

Стандартный печной набор: ухват, чапельник, кочерга./Фото: www.cheboksary.ru

Серп и жернова

Во все времена хлеб считался главным изделием русской кухни. Муку для его приготовления извлекали из собранных зерновых культур, которые ежегодно высаживались и вручную собирались. Помогал им в этом серп — приспособление, имеющее вид дуги с заточенным лезвием на деревянной ручке.

Серп./Фото: assets.suredone.com

По мере необходимости собранный урожай крестьяне перемалывали в муку. Этому процессу способствовали ручные жернова. Впервые, подобное орудие было обнаружено во второй половине 1-го века до н.э. Ручной жернов имел вид двух кругов, стороны которых плотно прилегали друг к другу.

Верхний слой имел специальное отверстие (в него засыпали зерно) и ручку, с помощью которой вращалась верхнюю часть жернова. Изготавливалась такая утварь из камня, гранита, дерева или песчаника.

Так выглядели жернова./Фото: nashridkup.com.ua

Помело

Помело имело вид черенка, на конце которого закрепляли сосновые, можжевеловые ветки, тряпье, мочало или хворост. Название атрибута чистоты произошло от слова мести, и применялось оно исключительно для чистки золы в печи или уборки возле нее. Для соблюдения порядка во всей избе использовалась метла. С ними было связано немало пословиц и поговорок, которые до сих пор у многих на устах.

Помело, метла и веник./Фото: prioritetinvest.ru

Коромысло

Как и хлеб, важным ресурсом всегда была вода. Чтобы приготовить обед, напоить скот или постирать, ее необходимо было принести. Верным помощником в этом было коромысло. Оно имело вид изогнутой палки, к концам которой крепились специальные крюки: на них цеплялись ведра. Делали коромысло из древесины липы, ивы или осины.

Первые памятки об этом приспособлении датируются 16 веком, однако археологами Великого Новгорода было найдено множество коромысел, изготовленных в 11-14 столетиях.

Различные виды коромысел./Фото: static.panoramio.com

Корыто и рубель

В древние времена белье вручную стирали в специальных сосудах. Для этой цели служило корыто. Кроме того, оно применялось для кормления скота, в качестве кормушки, замеса теста, готовки солений. Свое название предмет получил от слова «кора», потому как изначально именно из нее делались первые корыта. Впоследствии его стали мастерить из половинок колоды, выдалбливая в бревнах углубления.

То самое старухино корыто.

По завершению стирки и сушки белье гладили при помощи рубеля. Он имел вид прямоугольной доски с зазубринами с одной стороны. Вещи аккуратно наматывали на скалку, сверху клали рубель и катали. Таким образом, льняная ткань размягчалась и разравнивалась. Гладкую сторону расписывали и украшали резьбой.

Рубель и скалка — древние приспособления для стирки и глажки белья./Фото: moskva.doski.ru

Чугунный утюг

На смену рубелю в России появился чугунный утюг. Обозначено это событие 16 веком. Стоит отметить, что был он далеко не у всех, поскольку стоил очень дорого. К тому же чугун был тяжелым, и гладить им было сложнее, чем старым способом. Существовало несколько видов утюгов, в зависимости от способа нагрева: в одни засыпались горящие угли, а другие накалялись на печи.

Весил такой агрегат от 5 до 12 килограмм. Позже угли заменили чугунными болванками.

Угольный чугунный утюг./Фото: budvtemi.com

Прялка

Важной составляющей русского быта была прялка. В древней Руси ее так же называли «пряслице», от слова «прясть». Популярными были прялки-донца, имеющие вид плоской доски, на которую садилась пряха, с вертикальной шейкой и лопатью. Верхняя часть прялки обильно украшалась резьбой или росписью. В начале 14 века в Европе появились первые самопрялки.

Они имели вид колеса, расположенного перпендикулярно полу и цилиндра с веретеном. Женщины, одной рукой подавали к веретену нити, а другой прокручивали колесо. Такой способ скручивания волокон был проще и быстрее, что значительно облегчало работу.

Прялки-донце./Фото: www.booksite.ru

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru