Костюм фараона был наиболее традиционным, неизменным, ведь любое его изменение могло негативно сказаться на благополучии страны. При коронации фараон официально объявлялся богом, двойником Ра. Его называли «добрым богом».

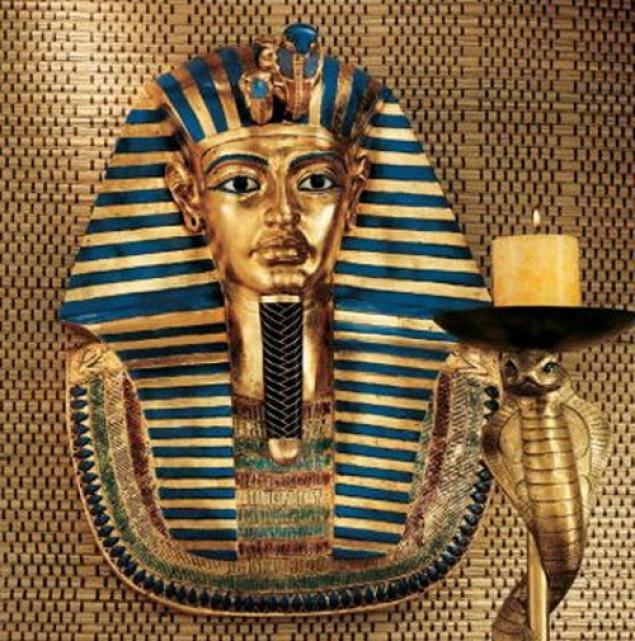

Главными символами могущества фараона и божественного происхождения его власти были золотая борода (которую прикрепляли с помощью завязок, а иногда с помощью золотых дужек, напоминающих дужки очков) либо накладная борода из волос, заплетенных в косичку, пастушеский посох и треххвостый бич (знаки власти у скотоводческих племен), бычий хвост, прикрепленный сзади к поясу царя, набедренная повязка с золотым поясом с треугольной пластинкой (символом дельты Нила) с изображением Солнца — шендит. Но главным символом власти был головной убор. Без головного убора фараон не ходил никогда, даже в кругу семьи обязательно носил парик, украшенный уреем (урей — священный огнедышащий змей, хранитель богов и царей). Головных уборов у фараона было множество, включая подобные парики.

Новые открытия в гробницах Египта. Расшифровка тайн Фараонов. Удивительные подсказки.

Главный головной убор фараона — корона. Корона Верхнего Египта, Юга называлась хеджет и представляла собой высокий головной убор белого цвета в форме кегли. Корона Нижнего Египта, Севера — дешрет 0дешерт) была красной и низкой, в форме ступы.

Чаще всего фараон надевал эти короны по очереди во время церемоний (например, во время церемонии Сед) как правитель Юга и правитель Севера. Также был вариант двойной объединенной короны — па схемти (сехемти) — короны объединенного Египта (рис. 1.12).

Рис. 112. Короны фараонов Древнего Египта:

а — хеджет — корона Верхнего Египта; б — дешрет — корона Нижнего Египта; в — па схемти — корона объединенного Египта

Эту корону или короны Севера или Юга надевали поверх платка немее из полотна белого цвета с красными полосами. Его прикрепляли к голове золотой лентой, а сверху возлагали корону.

Платки можно назвать повседневными головными уборами фараона. Клафт — полосатый платок (сине-золотые полосы) — носили с металлическим обручем-венцом, украшенным уреем (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Клафт

Изображения уреев на головных уборах служили магической охраной царя и царицы. Также фараон носил платок афнет. В повседневный головной убор со временем превратился и кожаный боевой шлем хепреш (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Хепреш — боевой шлем фараона

Во время церемонии Сед — ритуального обновления сил правящего царя, который заменил ранний обычай ритуального убийства старого правителя, фараон надевал сех — белый платок, стянутый на висках и на затылке. Для этой церемонии, которая проводилась раз в тридцать лет, специально строили тронный зал и зал для гардероба фараона, где царь менял одежды и знаки власти в ходе церемонии. Все обряды проводились дважды: сначала как для правителя Юга, а потом как для правителя Севера. Высшим парадным головным убором царя была золотая корона атеф (корона Осириса или Амона) — корона богов, к которой были прикреплены рога барана, солнечный диск, два соколиных пера, две пары уреев.

Древний Египет. Передача 32. Золотые украшения фараонов и их символика

Кроме того, фараон носил нагрудное украшение в форме фасада храма, три пары браслетов: на предплечье, на запястьях и на щиколотках. Иногда в эпоху Нового царства поверх украшений фараоны надевали прозрачный калазирис. Царевичи носили особую прическу «локон юности» с венцом с уреем и пурпурными лентами, серьги и браслеты, длинный схенти. Также костюм фараона дополняло опахало из страусовых перьев — символ счастья и небесного покоя.

Страусовое перо было атрибутом крылатой богини, дочери солнца Маат, которая воплощала великий принцип вселенской гармонии. На опахале Тутан- хамона есть надпись, что оно сделано из перьев добытого им на охоте страуса.

В знаменитой гробнице фараона Тутанхамона были найдены интересные образцы парадных или церемониальных одежд фараона — на росписях почти нет аналогичных изображений (на стенах гробниц мы чаще всего видим белые одежды). Это лишний раз доказывает, что росписи не являются стопроцентно достоверным источником информации о костюме египтян.

Реальные одежды Тутанхамона выглядят иначе — один калазирис сверху покрыт сеточкой из мелких фаянсовых бусинок, собранных в квадраты, с золотыми блестками. По краю идет узорная кайма из мельчайших цветных стеклянных бусинок. Другое одеяние расшито блестками и розочками из драгоценных металлов.

Церемониальные одежды украшены бахромой, в чем тоже можно увидеть влияние Ближнего Востока, — на одной из одежд вышиты карликовая пальма, цветы пустыни и животные вдоль каймы и вдоль ворота, другая покрыта рисунком из вытканных разноцветных розочек, цветочков и картушей. У ворота — узор в виде крыльев сокола (символа богини Мут).

Таким образом, мы видим доказательства, что в эпоху Нового царства носили одежды, украшенные вышитым и вытканным орнаментом, декорированные блестками (самыми, по-видимому, ранними в истории пайетками) и бисером. В гробнице Тутанхамона сохранился и первый дошедший до нас манекен — деревянный человеческий торс в натуральную величину с головой и руками по локоть. В деревянных сундуках было найдено нижнее белье фараона — более ста нижних набедренных повязок из льняной ткани в виде треугольника, которые носили под схенти. Схенти закрепляли поясами с длинными плиссированными концами.

Фараон-реформатор Эхнатон изменил и традиционный костюм фараона — на груди, животе, над кистями рук и на предплечьях он носил золотые пластинки с полным именем бога Атона. Он придумал и новый головной убор для фараона — поверх клафта надевал два страусовых пера — символа истины. Но после его смерти отменили не только его религиозную реформу, но и все нововведения в костюме царя и царицы.

Нечто подобное было и после смерти женщины-фараона Хатшеп- сут — память о ее правлении старались уничтожить вовсе не из личных побуждений (это связывали с деятельностью ее зятя Тутмоса III), а в большей степени из-за того, что правление женщины не совместимо с традициями, и этот прецедент постарались скорее предать забвению.

Хатшепсут была дочерью фараона Тутмоса I, успешно воевавшего на Востоке (он первым дошел до Евфрата), и царицы Яхмес, «Великой супруги фараона». Как царевну-наследницу (дочь фараона от царицы — главной жены), ее по египетской традиции выдали замуж за сводного брата — Тутмоса II, побочного сына царя от жены Мутнофрет. Он умер молодым, оставив трон своему сыну от побочной жены Исет, будущему великому Тутмосу III, кото-

рого женили на дочери Хатшепсут, царевне-наследнице Нефрурэ. Но так как Тутмос III был еще ребенком (по разным данным в момент восшествия на престол ему было пять-десять лет), Хатшепсут, являясь старшей представительницей царского рода, стала регентшей. Как главная супруга фараона, она и после смерти мужа носила все положенные ей по праву рождения титулы «дочь царя», «сестра царя», «Великая царская супруга», а также жреческий титул «Супруга бога» (который передала дочери, когда стала фараоном). У Хатшепсут был свой придворный штат, и опекуны юного фараона были из числа ее придворных, что давало ей особую власть.

Первые два года Тутмос III правил от своего имени — Хатшепсут изображали позади него как «Супругу бога» и «Главную супругу фараона». Потом она при поддержке сановников и верховного жреца Амона Хапусенеба захватила власть. Имя Тутмоса III упоминалось все реже, а еще спустя пять лет Хатшепсут была коронована фараоном — титулам фараона были приданы соответствующие женские окончания. При коронации в Гелиополе она предстала перед богом-создателем Атумом и получила титулы, которые носили фараоны, начиная с V династии: «Изобильная созидающей силой», «Зеленеющая годами» (этот титул означал, что фараон воплощает двух владычиц — кобру Уаджит, символ Нижнего Египта, и коршуна Нехбет, символ Верхнего Египта), «Та, чьи обличья божественны», «Истина есмь Ка» (имя царя обеих земель — двойника Ра), «Обнимающая Амона».

После коронации царицу стали изображать в облике царя-мужчины (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Статуя царицы Хатшепсут в костюме фараона

Сначала Хатшепсут изображали в виде женщины, но в мужском костюме — костюме фараона: в короне немее и в золотом поясе шен- дит. Потом на официальных изображениях Хатшепсут появилось тело мужчины. Чтобы оправдать необычность ситуации, когда фараоном была объявлена женщина, царица должна была принять внешний облик мужчины не только на официальных изображениях, но и во время официальных церемоний. Она носила посох и привязанную золотую бороду.

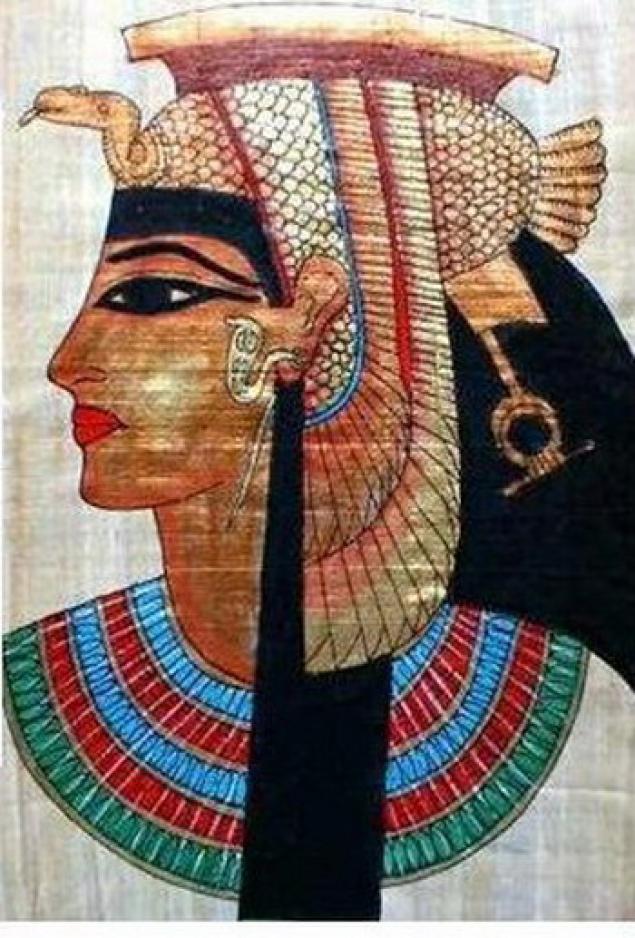

Как царица, Хатшепсут носила до коронации традиционный костюм главной жены фараона. Его основными официальными деталями были скипетр хетес и головные уборы. Ранняя корона царицы представляла собой золотой головной убор в виде крыльев стервятника (коршуна богини Нехбет), выложенный драгоценными камнями. Более поздний вариант короны — шути эпохи Нового царства: на темно-синий парик надевали золотые крылья коршуна богини Мут, увенчанные золотым солнечным диском и двумя страусовыми перьями (рис. 1.16).

Рис. 1.16. Царица Нефертари в короне шути. XIX династия

Парадная корона была украшена золотыми лунным диском и рогами богини Хатхор (богиня неба и коров, покровительница любви и радости).

В сценах семейной жизни цариц изображали с венцом с уреем или шапочке с цветком лотоса.

Синий головной убор в виде расширяющегося кверху усеченного конуса со знаменитого бюста царицы Нефертити из Берлинского музея (рис. 1.17), который стал образцом для костюмов цариц в многочисленных кинофильмах, включая «Клеопатру» с Элизабет Тейлор, — на самом деле исключение из правил.

Рис. 1.17. Изображения царицы Нефертити:

а — Аменхотеп IV — фараон-реформатор Эхнатон с царицей Нефертити и дочерьми; б — бюст Нефертити

Видимо, стремление Эхнатона создать новую традицию, отказавшись от всех прежних атрибутов, проявилось не только в его собственных головных уборах, но и в костюме царицы. Этот головной убор отдаленно напоминает синий боевой шлем фараона, в котором изображали и самого Эхнатона. В похожем головном уборе изображен пасынок Нефертити Тутанхамон, охотящийся с лодки. Но на других его изображениях мы видим традиционную корону.

Царицы XIX династии считались воплощением богини Мут и богини Хатхор. Изображали цариц либо в белых калазирисах с рукавами, либо в калазирисе традиционного типа, расшитом особым чешуйчатым узором, который символизировал перья кобчика Изиды.

Особого разговора требует обувь фараона. Сначала ношение сандалий было исключительно его привилегией. Золотые сандалии были еще одним важным элементов традиционного костюма фараона. Подобные сохранились на ногах Тутанхамона. Но в эпоху Нового царства сандалии стали носить и высшие сановники, и придворные, и, в конце концов, простолюдины.

Источник: studme.org

О египетском стиле в украшениях.

Итак, исторические стили украшений представляют интерес для современного человека, потому что позволяют использовать эстетические достижения прошлых веков на новом, современном уровне, что обогащает культуру нашего времени и способствует развитию творчества вообще.

Украшения в египетском стиле.

Египетские украшения играли в костюме магическую роль: виды изображаемых элементов и их цвет выбирались в соответствии с существующей символикой, а их форма и размеры определялись с помощью строго засекреченных формул, призванными обеспечить силу воздействия амулетов на судьбу человека.

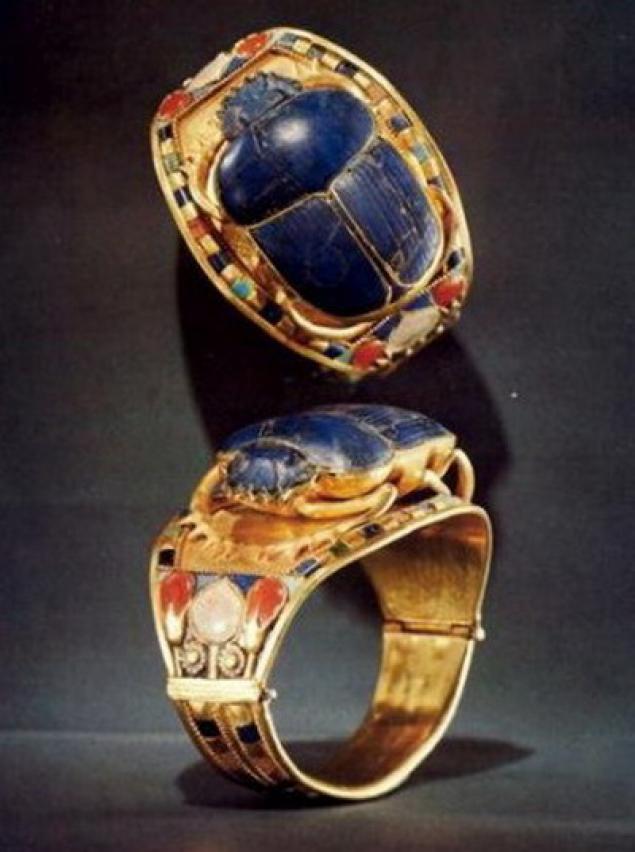

Например, священный жук-скарабей был символом богатства: его изображения можно встретить на браслетах и нагрудных украшениях.

Изображение священной змеи-урей и птицы-кобчик встречаются на головных уборах и украшениях фараонов и их жен – это символы власти.

Также распространенными мотивами в ювелирных изделиях были изображения лотоса – символа жизни, треугольника, олицетворявшего дельту Нила и круга, который символизировал солнечный диск.

Для современного человека важны эстетические достоинства египетских изделий. Египетские украшения отличаются красочностью благодаря декорированию золота цветными эмалями и использованию ярких камней, таких, как ляпис-лазурь.

Цветовая гамма, используемая в украшениях, включала синий, бирюзовый, красный, белый, черный, золотой цвета.

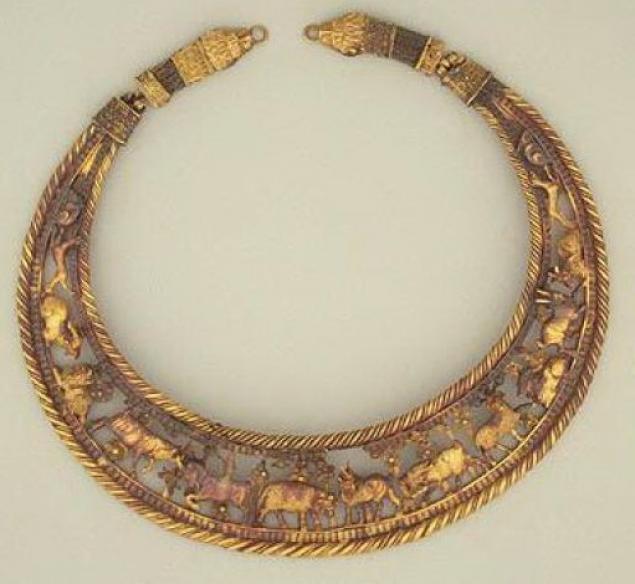

Основные виды украшений: браслеты для рук и ног, перстни, диадемы, серьги, нагрудные подвески крупных размеров и ожерелья – воротники под названием «ускх», которые были символом Солнца и бога Амон — Ра.

Современные украшения в египетском стиле часто встречаются в виде широкого ожерелья-воротника, однако встречаются и подвески натуралистического характера с изображениями жука-скарабея, птицы-кобчика и змеи-урей. Не редки и украшения с изображениями магических элементов: знака «Анх» и «Египетского глаза» — мощных оберегов в понятии египтян.

Браслеты на плечах, руках и ногах, диадемы, кольца — египтяне максимально украшали свои наряды, подчеркивая свои высокие социальные статусы.

Целый ряд разнообразных украшений был связан с религиозными представлениями египтян.

Амулеты должны были отг онять злых духов и п редохранять от опасностей.

Обычно они имели форму глаза, сердца, змеиной головы, жуков-скарабеев. Украшали головные уборы изображениями птиц, стрекоз, лягушек, оправленными в золото и серебро, платину.

Обилие и сравнительно легкая добыча золота сделали его одним из распространенных металлов, известных египтянам издревле.

Железо также служило материалом для ювелиров и стоило значительно дороже золота. Из железа делали шпильки и гребни для причесок. Многие гребни сами по себе являлись произведениями искусства, особенно из слоновой кости: инкрустированные цветными эмалями, драгоценными камнями, они завершались изображением фигурок животных, птиц — страусов, жирафов, лошадей.

подготовлено по материалам энциклопедий, интернет сайтов.

Источник: www.livemaster.ru

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Отчего нас так манит искусство Древнего мира, исчезнувших цивилизаций? Ученые до сих пор ищут ответы на вопрос, как могли ремесленники-ювелиры Древнего Египта, не знавшие железа, вырабатывать пластины золота в двадцать раз тоньше, чем это возможно сегодня при использовании новейших технологий. Виртуозное владение египтян ювелирными техниками: чеканкой, гравировкой, золочением, тиснением, инкрустацией, зернью (грануляцией), травлением, окраской — не было превзойдено до сегодняшнего дня.

Сокровища Древнего Египта (30 в до н.э. — 2 в н.э.)

Не менее удивительно и то, как при замечательном единстве художественного стиля, синтезированного в архитектуре и обусловленного духом консерватизма, сложилось поразительное богатство форм. Оно отражает многообразие взаимодействий двух сфер культуры — религиозной, связанной с погребальным обрядом, и светской, обслуживавшей ритуал поклонения земному божеству — фараону.

К первой относились ремесленные мастерские при храмах. К другой — придворные, изготавливающие изделия для фараона и его высших сановников. Поэтому религия и жречество, фараон и сановничество имели исключительное значение для становления художественного стиля. Роль важного стабилизирующего фактора играла чрезвычайная длительность древнеегипетской культуры и особенно тот факт, что архаичное по отношению к греческой античности искусство египтяне рассматривали как зрелое, совершенное, стремились быть его достойными наследниками.

Особенно сильное влияние на культуру, быт, ремесла и искусство древних египтян оказала окружающая Природа. Пустыня и Нил, песок и вода — вот основные стихии, извека лежащие в основе их художественной культуры. Пустыня — испытания, несущие смерть, Нил — вечная жизнь. Отсюда контраст как основное художественно-выразительное средство, нашедшее проявление в цвете, рельефе, композиции, рисунке.

Обработка драгоценных металлов — золота, серебра и их сплавов, достигла исключительного и высокого совершенства уже в эпоху Древнего Царства (28 — 23 вв. до н. э.). Об этом свидетельствуют сценки работы в ювелирной мастерской, запечатленные на стенах гробниц.

Египтяне знали множество сортов и сплавов золота: зеленое, красное различных оттенков (красновато-коричневое, кроваво-красное, пурпурное, розовое, сероватое), а также блестящее и матовое желтое. Блестящее — это чистое по составу золото. Матовое содержит незначительные примеси серебра и меди. Серое золото, содержащее много серебра, немного меди и железа, близко по составу к естественному сплаву золота и серебра, который часто применялся египтянами в ювелирном деле и впоследствии у греков получил название elektron, или у римлян elektrum. Розовое золото — результат раскаливания металла в растворе железных солей.

Нубийское золото, которого, как говорили древние «в Египте столько, сколько песка в пустыне», известно еще с доисторических времен. Из него изготовлялись бусы, цилиндрические печати.

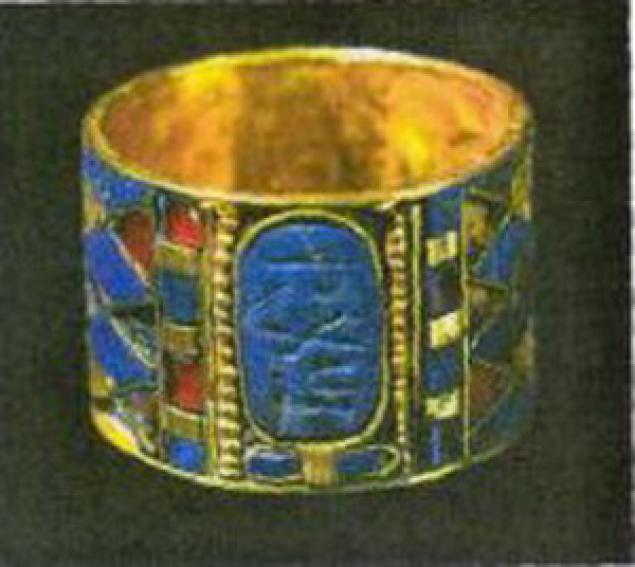

К додинастическому периоду относятся наиболее ранние из известных царских перстней и браслеты царицы Джер с бирюзой, лазуритом и аметистами. Эти изделия, выполненные из золота в технике чеканки и филиграни, и туалетная коробочка в форме раковины с крышкой, укрепленной на шарнире (принадлежала фараону Сехемхету, III династия) — свидетельствуют, что уже в этот период египетские ювелиры умели отливать, чеканить и паять золото.

Чрезвычайной редкостью в Древнем Египте были изделия из серебра, месторождений которого там не было совсем, а привозилось мало. К таким раритетам относятся браслеты царицы Хетепхерес, матери Хеопса (IV династия), декорированные узором из чередующихся мотивов — бабочки и диски. Орнамент выполнен из малахита, красного сердолика, бирюзы и темно-синего лазурита.

Среднее Царство (ХХI — ХVIII вв. до н. э.) — время подлинного расцвета ювелирного искусства. Известно множество замечательных изделий этого периода — диадемы, нагрудные украшения, ожерелья, браслеты, перстни.

К ювелирным шедеврам этого периода относится диадема царевны Сат-Хатхор в виде золотого обруча, украшенного пятнадцатью розетками, выполненными в технике перегородчатой эмали по золоту. Спереди диадему венчает Урей — символ царской власти, сзади — «перья Амона». Сзади и по бокам, с обруча ниспадают шесть длинных золотых полос.

Типичные произведения египетского ювелирного искусства — пекторали, царские нагрудные украшения. Их декор — это своеобразный исторический документ, рассказывающий о победах и деяниях фараона. Яркие и многокрасочные, пекторали вырезались из листового золота, а рисунок выполнялся припаянными перегородками.

Ячейки заполнялись вставками бирюзы, лазурита и сердолика, оборотная сторона искусно обрабатывалась тонкой чеканкой — картуши с симметрично расположенными эмблемами и символами царской власти. В пекторалях непременно присутствует изображение Гора, сына Осириса и Исиды, покровителя фараонов. Мы можем видеть его в стройной композиции пекторали из Кахуна, принадлежавшая Сенусерту II.

Украшения, принадлежавшие частным лицам не так роскошны, но также отличаются ювелирной работой превосходного качества.

Новое Царство (1580 — 1085 гг. до н. э.) — эпоха вершины богатства и силы Древнего Египта. В искусстве формируется новое художественное направление. Сдержанность и уравновешенность предшествующих периодов уступают место своеобразному «романтизму». Обилие и чувственная пышность декора достигают грани чрезмерности.

Характерным примером служит диадема наложницы Тутмоса III (ХVIII династия). Это золотой обруч, украшенный цветочками и головками газелей. На лоб красавицы спускались шесть подвесок с иероглифом «нефер» — красота. Их количество указывает на исключительную привлекательность женщины. При движении подвески чувственно трепетали, привлекая внимание к обладательнице украшения.

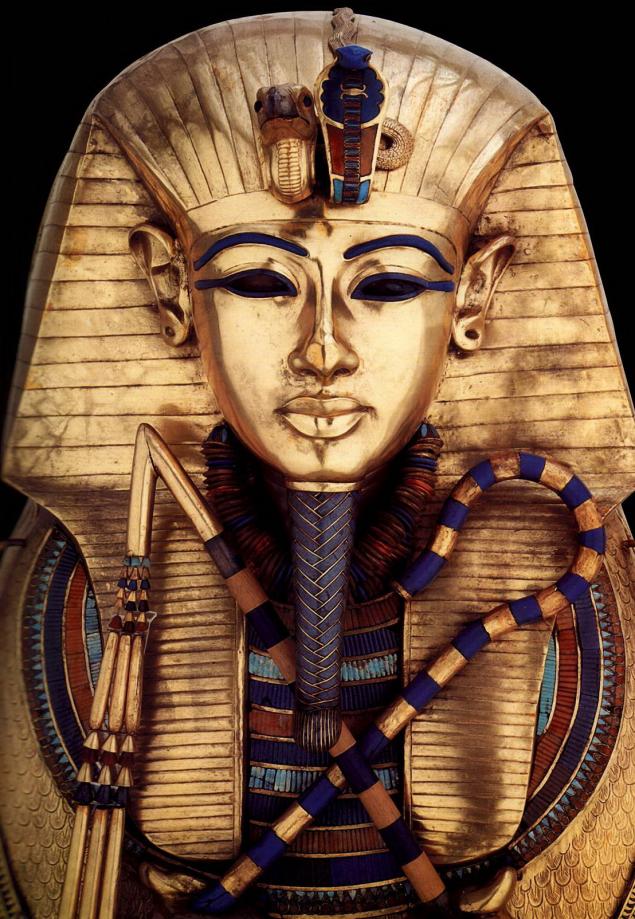

Уникальный по своей цельности комплекс произведений ювелирного искусства был открыт в 1922 году. 5 000 единственных в своем роде изделий было извлечено из гробницы Тутанхамона. И это при том, что он не был значительным правителем. Особая ценность этих сокровищ в том, что они дают довольно полное представление о доминирующем стиле, сложившемся после 3000 г. до н. э. и мало изменявшемся в течение последующих столетий.

Скульптурные подвески демонстрируют принцип иерархии. В центре всегда размещен главный персонаж — Осирис, справа и слева от него — второстепенные: Гор и Исида. В композиции господствует фронтальная проекция. Фигуры поставлены строго вертикально. Даже шаг вперед вытянутой левой ноги не нарушает спокойствия и равновесия.

Неподвижность не мешает египетским мастерам прекрасно моделировать части тела человека.

Фундаментальные перемены в художественном языке произошли в течение Амарнского периода, эпохи правления Эхнатона (1350 — 1380 гг. до н. э.), перенесшего столицу в Центральный Египет и построившего новую резиденцию Ахетатон, куда, вслед за двором, переехали и царские мастерские.

Влияние этого стиля очевидно в статуэтке, изображающей богиню Сенкет, охранявшую гробницу Тутанхамона. Под складками одежд тело прочитывается довольно отчетливо, но его органическая структура не раскрыта. Ещё более красноречива в этом отношении сцена, изображённая на спинке трона из той же гробницы. Вместо былой неподвижности, иерархичности и фронтальности возникает нежность и даже чувственностью отношений между фараоном и его супругой Анхесетамон.

Трудно найти ещё какую-либо из ранних культур, оставившую такое множество великолепных ювелирных украшений. Но среди этого многообразия есть изделия, заслуживающие особенного внимания, в которых отражены все основные принципы художественного языка культуры. Это пекторали — орнаментальные подвески на грудь.

В центре одной из них скарабей (навозный жук) — символ воскрешения и вечной жизни. Его задние конечности представляют лапы и хвост сокола. Сокол как символ бога Солнца Ра заменил сокологолового бога Гора (Хора), высшего божества Древнего Египта. Под ним, в противопоставлении папирусов и бутонов лотоса, представлены символы Верхнего и Нижнего Египта.

Цветы лотоса символизируют цикл смены дня и ночи, процветания и увядания. Над скарабеем-соколом — лодка типичной формы небесного судна, в котором бог Солнца пересекает Небеса во время своего путешествия изо дня в ночь. Посередине — иероглиф бога Гора (Хора), амулет, защищающий от «дурного глаза» и болезней. Так украшение в символической форме отобразило все ипостаси и сферы власти фараона.

Форму украшения определяют точные конструктивные принципы. Важнейший из них — отцентровка внутренней композиции отдельных мотивов и мелких мозаичных ячеек с цветными камнями синей и красно-коричневой гамм, символизирующих Пустыню и Нил. Отдельные символы объединены в последовательные ряды. Крупные каменные вставки приподняты в своих гнездах над мелкими. Этот прием инкрустации был особенно популярен в Египте.

На пекторали царицы Меререт фараон Сенусерт III представлен в виде двух воинов, побеждающих врагов. Здесь, как и в предыдущей пекторали, композицию определяет перпендикулярная проекция.

В пекторали «Сокол» три больших сердоликовых диска, создавая высокий треугольник, концентрируют композицию по центральной оси, образуемой туловом сокола. Тот же прием симметрии использован в колористическом решении, где преобладает красноватый сердолик. Важно также, что композиция украшения имеет открытый характер. Перевернутую арку распахнутых крыльев разрезает тулово птицы, а ее голова с солнечным диском развернута в открытое пространство, тем самым разрывая замкнутость формы.

Роскошь в применении золота можно объяснить предположением, что оно символизировало тело бога Солнца. Египтянам были известны все месторождения золота на Африканском континенте. Ни одного нового не было найдено вплоть до конца ХХ века. Добыча золота осуществлялась каменными и медными инструментами, с помощью которых рылись шахты до 100 метров глубиной и 4 метра шириной.

Скальные породы разрыхлялись разогревом огнем и охлаждением водой. Около 2000 года до н. э. начинают систематически поставлять золото из завоеванной Нубии (около 1,8 миллионов кг необработанного золота, что составляло 750 кг ежегодно).

Египтяне знали все основные техники обработки золота, известные сегодня. Об этом свидетельствуют рельефы и росписи, воспроизводящие сцены работы в ювелирных мастерских. Они умели очищать золото от примесей, плавить его в графите, отдувая с помощью трубок, сделанных из тростника и огнеупорной глины.

Для декорирования изделий накладным золотом использовалось органическое связующее — рыбий клей. В результате сложнейшего технологического процесса изготавливался сплав золота и меди, имевший температуру плавления 880? С, то есть ниже, чем каждый из этих металлов имел в отдельности (1063? С и 1083? С).

С начала 11 века до н. э., благодаря установлению контактов с культурами Малой Азии и Крита, в Египте получает распространение техника зерни, или грануляции. Из так называемых «холодных» техник, особенно интересно изготовление листового золота с помощью камня яйцевидной формы, используемого как молоток. Таким методом из 1 грамма золота получали лист в 1кв м., при этом толщина его могла достигать 0,001 мм. Особенную трудность в производстве, вплоть до открытия железа, представляла проволока. До периода Позднего Царства (1085 — 332 гг. до н. э.) для этого использовали тонкие полоски, нарезаемые из листового золота, которые затем свивали в спирали до нужной толщины. «Проволока» укладывалась вдоль по длинной оси спирали и видна только в микроскоп.

Наибольшее распространение из камней получили ляпис-лазурь (лазурит, ввозимый с территории нынешнего Афганистана), сердолик и бирюза. Со времени Нового Царства широко использовалось окрашенное стекло, имитирующее лазурит и бирюзу. Это было необходимо для изготовления дешевых украшений для небогатых египтян.

Экзотический и мистический характер этой древнейшей художественной культуры, необычность и совершенство ее ювелирных украшений имеет непреодолимую привлекательность для европейцев.

Источник: vashaktiv.ru