ГЖЕЛЬ

ГЖЕЛЬ

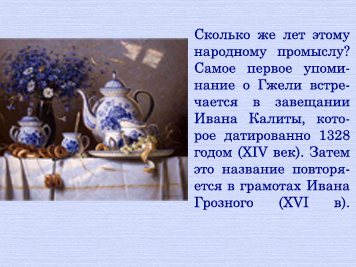

Гжель — это традиционный русский промысел, особый вид росписи по керамике. Для создания гжели, как правило, используют белые и синие краски.

Изначально Гжелью называлась деревня недалеко от Москвы. Впервые это название появилось в списке владений князя Ивана Калиты в XIV веке.

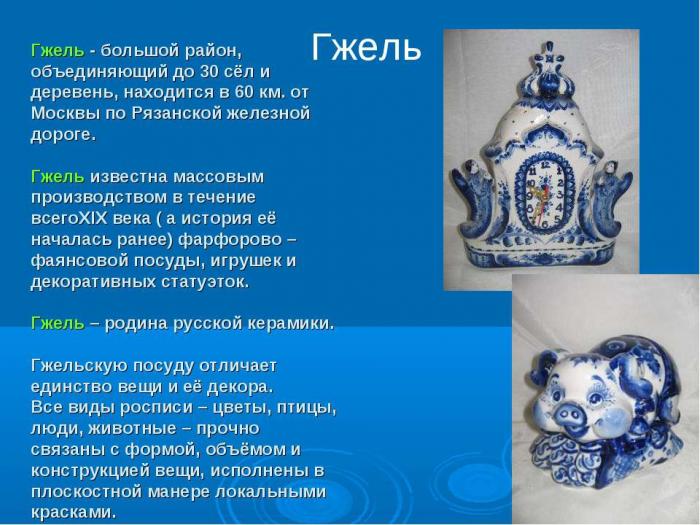

Считается, что слово «гжель» произошло от глагола «жечь». В деревне Гжель с древности занимались гончарным искусством. Здесь создавали разные глиняные изделия, лепили и обжигали керамическую посуду и фигурки. Со временем Гжелью стали называть не одну деревню, а сразу несколько — «гжельский куст», который объединил около тридцати населенных пунктов. В Российской империи их включили в Гжельскую волость.

В конце XVII века по указу царя Алексея Михайловича в Гжели стали делать аптекарские и алхимические сосуды по государственным заказам. А в 1740-х химик Дмитрий Виноградов создал из местной глины первые русские фарфоровые изделия.

Народные промыслы: гжель

Бело-голубая роспись появилась на гжельских предприятиях в начале XIX века. Раньше местные изделия расписывали разноцветными красками, но в 1800-х годах технология изменилась. На гжельских мануфактурах стали производить фаянсовые изделия. Для новой продукции использовали другую глазурь и технику обжига. Расписывать посуду и статуэтки решили кобальтом — синей краской, которая легко переносила высокие температуры.

Фаянсовые изделия с синей росписью экспортировали в страны Ближнего Востока и Средней Азии. В это время гжельскую посуду называли «лучшею из всех делаемых в России сего рода посуд». Еще в Гжели создавали скульптуры, предметы интерьера, рукомойники и подсвечники. Все предметы лепили и расписывали только вручную. Изделия мастера обычно украшали растительными орнаментами и рисунками цветов.

В XIX веке в деревнях «гжельского куста» возникли многочисленные фарфоровые предприятия — заводы Кузнецовых, братьев Барминых, Сазоновых. Посуду на них производили на новом оборудовании большими партиями. Из-за этого почти все небольшие ремесленные мастерские закрылись.

Вновь народный промысел начал развиваться только в советское время. Тогда в Гжели открылся специализированный керамический техникум. Затем возникла и артель, где изготавливали фарфоровые и фаянсовые изделия. Возрождать промысел помогали искусствовед Александр Салтыков и художник Наталия Бессарабова.

Сегодня в Гжели действует сразу несколько предприятий, где производят не только посуду и статуэтки, но и керамическую плитку, часы, люстры и телефонные аппараты.

Источник: www.culture.ru

Гжель. История промысла

Гжель – народный промысел в виде изделий из фарфора с росписью. Отличительной чертой таких изделий является рисунок кобальтом на белоснежном фоне. Свое название этот промысел получил от названия села Гжель в Московской области, где он собственно и возник.

В районе Гжели, начиная с XVII века, широко велась добыча глины. Местная глина высоко ценилась и считалась одной из лучших. В 1663 году царем Алексеем Михайловичем был издан указ о добыче в гжельской волости глины для изготовления медицинских сосудов.

История промысла в Гжели начинается с XVIII века. Ассортимент изделий гжельских мастеров был очень велик: посуда, кирпич, изразцы и даже детские игрушки. Всем этим Гжель снабжала Москву. Одних только глиняных игрушек мастера изготавливали сотни тысяч в год. Спрос на изделия был велик.

Каждый мастер владел своей манерой росписи, и в изделии отображалось его представление об окружающем мире. На промысел также большое влияние оказывали вкусы покупателей. В середине XVIII века гончарное дело в России начинает бурно развиваться, но составить конкуренцию гжельским мастерам ни кому не удается.

Наивысшего исторического расцвета гжельский промысел достиг в конце XVIII века. В это время особого мастерства достигли умельцы, изготавливающие кувшины, кумганы и квасники. Мастер должен был обладать большим терпением и высокими навыками росписи, так как она делалась по еще не обожжённому изделию, которое было покрыто белой эмалью.

Помимо посуды и глиняных игрушек в Гжели делали мелкую майоликовую пластику. Чаще всего это были сцены из повседневной жизни — солдаты, крестьянки, дамы и мужчины, занятые своими делами. Все было выполнено в простой и доходчивой, но очень выразительной форме.

Несколько десятилетий гжельские мастера также делали расписные печные и каминные изразцы. Историю промысла в Гжели можно проследить по сохранившимся образцам. Изделия гжельских мастеров представлены в крупнейших музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Предметы кухонной утвари – кувшины, кружки, квасники, большие тарелки, мастера расписывали цветами, птицами, деревьями и сооружениями архитектуры. В рисунках чувствуется отличное понимание их декоративного предназначения. Для росписи использовали синие, зеленые, желтые цвета в коричневых контурах.

Посуда, сделанная и расписанная гжельскими мастерами, обязательно дополнялась фигурками животных или людей. Кувшины, кумганы, чайники становились частью сюжетной композиции. Ручка такого кувшина могла быть выполнена в форме ветки, а носик в форме головы птицы. Искать сходства каждого элемента подобной композиции с реальностью не было смысла, так как мастер воплощал в них свое видение мира.

В 1802 году возле села Минино нашли светлую глину, после чего в этом регионе началось производство полуфаянса. Из него делали кувшины и квасники. Однако эти изделия выглядели грубо и были недолговечны из-за хрупкости материала. Со второй половины двадцатых годов XIX века в гжельской росписи стали преобладать синие краски.

В начале XIX века в Бронницком уезде была найдена белая глина, пригодная для изготовления фарфора, после чего в селе Володино был построен первый фарфоровый завод. Основатель этого завода, Павел Куликов, познавал секреты производства фарфоровых изделий на заводе в деревне Перово. По свидетельствам, для того, чтобы сохранить технологию фарфора в тайне, производством Куликов занимался сам, прибегая к помощи двух гончаров и одного рабочего. С этого небольшого предприятия стало развиваться производство фарфора в Гжели.

В 1812 году уже работает двадцать пять заводов по выпуску фарфоровой посуды. Заводы Лаптевых и Иванова в деревне Кузяево пользуются особой популярностью. Многие мастера оставляли свое клеймо или подпись на изделиях, так до нас дошли фамилии мастеров Кокуна, Срослея, Гусятникова.

Из фарфора на заводах производили игрушки в форме птиц и животных, а так же статуэтки со сценами русского быта. Изделия покрывались белой глазурью, на которую наносился рисунок. Мастера по росписи использовали синюю, жёлтую, лиловую и коричневую краску, а рисунки были в народном стиле. Цветы, листья, трава – основные мотивы гжельской росписи.

Со временем спрос на фарфор увеличивался, что способствовало росту производства. Тем временем производство традиционной гжельской майолики сокращалось. Постепенно фарфор и фаянс стали основой гжельского промысла. Наступает время экономического расцвета Гжели, ремесленные мастерские становятся небольшими заводами.

Расширяется и ассортимент производимой продукции. Теперь наряду с кувшинами, кумганами и блюдами стали выпускать чашки, молочники, чайники, масленки, чернильницы и подсвечники. Все изделия продолжают расписывать многоцветными рисунками. Гжельские мастера дополняют столовые наборы сюжетными скульптурами. Несмотря на конкуренцию со стороны крупных фарфоровых заводов, продукция Гжели была востребована за счет сохранения в ней народного характера искусства и трогательной наивности изображения сюжетов окружающей жизни.

Начиная со второй половины XIX века, гжельская роспись приобретает сдержанный характер, теперь для нее используется только синий кобальт. Синий рисунок на белом фоне, усиленный золотыми контурами – новый этап развития искусства Гжели. Конец XIX века становится периодом наивысшего расцвета в истории гжельского промысла.

В это время совершенствуются технологические процессы изготовления фаянса и фарфора. С середины XIX века фарфоровое производство Гжели сосредотачивается в руках братьев Кузнецовых. С приходом советской власти заводы национализировали, и производство пришло в упадок. Восстановление гжельского промысла началось лишь с середины XX века.

Источник: xn—-dtbjalal8asil4g8c.xn--p1ai

Гжельская роспись на посуде

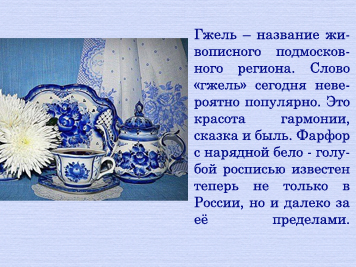

Гжель – традиционная роспись на керамике, получившая известность, благодаря насыщенным кобальтовым оттенкам, яркой майолике и удивительной гармонией рисунков и орнаментов.

Свое название роспись получила, благодаря живописному подмосковному району, известному также, как «Гжельский куст». Уже более 700 лет мастера Гжели создают настоящие произведения искусства – посуду, статуэтки, предметы интерьера, расписанные яркими орнаментами, изображающими цветы, животных или пейзажи. Вся работа выполняется только вручную, что придает ей ценности. Машинной гжельской росписи не существует, каждое изделие является оригинальным, отображая частицу вложенной автором души.

История промысла

Первые официальные упоминания о регионе обнаружены в Духовной грамоте Калиты, датируемой 1328 годом, однако доказано, что Гжельские поселения существовали и активно занимались различными ремеслами еще в 11 веке, хотя гончарное ремесло в официальный список повинностей перед государевым двором не входил. Главным поставщиком гжельской глины и готовых изделий «аптекарских нужд» регион стал только в 17 веке при царе Алексее.

Главным отличием гжельской росписи является ее самобытность и индивидуальный стиль. В начале это были лепные игрушки и предметы быта с красивой и яркой майоликой, но постепенно искусство и мастерство развивались, становились более совершенными. Появились декоративные блюда и наборы посуды, высокие кумганы с дисковидным туловом. Малая пластика в виде кухонной утвари и игрушек также получила большой распространение, покоряя своими незамысловатыми рисунками и картинками, пейзажами, цветочными орнаментами.

С 19 века на территории Гжели налажен выпуск полуфаянса, ставшего переходным периодом от традиционной майолики к тонкому фаянсу и фарфору. В качестве украшения использовалась характерная подглазурная роспись насыщенных синих оттенков, монохромные рисунки, полихромный надглазурный рисунок, обилие золота и уникальное кобальтовое фоновое крытье.

Особую известность получили изделия, производимые на заводах Тереховых, Барминых, а также Братьев Кузнецовых, Киселевых, Жадиных, Тулиных.

Цвета гжельской росписи

Особенностью гжельской росписи является исключительно ручная работа, в каждый орнамент художники вкладывают частицу себя и своего видения природы и окружения.

- белый, используемый для костяного фарфора;

- цветная майолика;

- оттенки кобальтового и ярко-синего цветов, начиная небесно-голубым и заканчивая насыщенным, темно-синим;

- глухой кобальт.

Источник: schci.ru