Как и у любого другого народа, украшения россиянок и даже россиян отличались своими неповторимыми элементами. О том, какими были эти украшения и пойдет речь в статье.

18 августа 2013

Каждый, кто занимается созданием бижутерии своими руками, черпает свои идеи во всем, что его окружает. Из природы, из уже созданных украшений, реже он придумывает что-то свое. Причем, даже придумывая что-то свое, нет уверенности, что подобное уже когда-то не создали. Вспоминаем добрую пословицу «новое — это хорошо забытое старое». И в этом нет ничего страшного.

Даже многие ювелиры ищут вдохновение в прошлом. Так почему бы и нам не поискать вдохновение в этом направлении?

Начиная с этого материала, мы открываем новый блок статей, рассматривающий украшения разных народов и разных стран. А начнем мы с нашей Родины — великой России. И первыми украшениями, которые могут вдохновить вас, станут украшения русских. Об истории этих украшений можно рассказывать часами, но мы не будем отнимать у вас столько времени и просто покажем, какие именно украшения носили (и носят до сих пор) русские.

СССР.Шикарные БЕЗ КАМЕНКИ.КРАСИВЫЕ УКРАШЕНИЯ.USSR. Gold SOVIET jewelry

Типы русских украшений появились в 9-10 веках и на протяжении 10 веков постоянно обогащались всё новыми и новыми формами. Поэтому, чтобы полнее охватить всю самобытность русских украшений, будем рассматривать украшения 19 века.

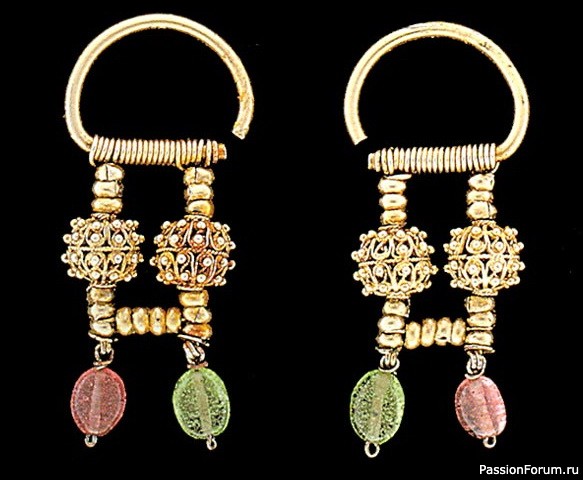

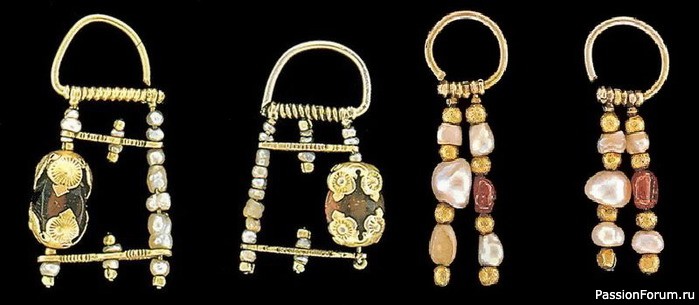

Из всех типов украшений особой популярностью пользовались серьги. Существовали даже специальные мастера, изготавливавшие серьги, их называли мастера-сережники. Интересен тот факт, что серьги до начала 18 века крепились к головным уборам или волосам. И только после того, как научились создавать тонкие швензы, серьги стали продевать через мочку уха.

В большинстве своем серьги представляли собой подвески, прикрепленные к швензе. Сами подвески были разнообразны, как из металла, так и из камней. Большой популярностью пользовались подвески из жемчуга.

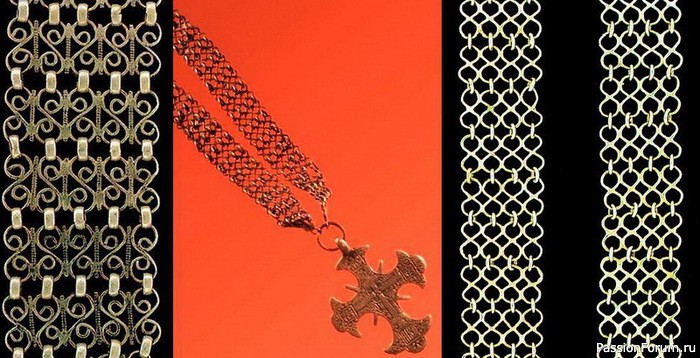

Еще один тип популярного украшения — ожерелье в виде цепи с нанизанными бусинами из граненого стекла и металлических шариков. Цепи вообще очень часто использовались в качестве украшений у русского народа. Массивные цепи носились мужчинами, более легкие и тонкие — женщинами. Существовал даже отдельный вид ювелирного мастерства — цепевязание.

Царские ювелирные изделия 56 пробы.Красота и великолепие украшени наших бабушек/Vintage Russian Gold

Носили русские женщины и бусы. Особо популярны были бусы из янтаря. И что самое интересное, граненый янтарь носили ежедневно, а вот круглый «неостриженый» янтарь одевали только по праздникам. Также бусы изготовлялись из стекла, жемчуга и граната.

Из украшений для рук к 19-20 векам полностью исчезли популярные некогда браслеты, так что носили только перстни и кольца. Простые кольца без камней (по типу обручальных) носили женщины на каждом пальце, а то и по два-три кольца на одном. Также популярностью обладали кольца-змейки, усыпанные камнями. Мужчины же носили кольца-печатки с гравировкой или резными камнями.

И еще одно популярное в те времена украшение, с появлением новейших технологий, перешедшее в разряд обычной фурнитуры, — пуговицы. В 19-20 веках пуговицы изготовлялись из металла. При их выполнении использовали самые сложные техники: чернь, эмаль, филигрань и так далее. Нередко пуговицы представляли собой и украшение из драгоценных камней.

Это далеко не весь список украшений, которые носили русские женщины и мужчины. Их можно увидеть и сейчас в национальном костюме, но жаль, что так редко мы их видим. А ведь там есть что посмотреть и есть в чем искать свое вдохновение.

Источник: vsembusiki.ru

Традиционные женские украшения на Руси

1. Колты (колтуши, колтки) — литые подвески из золота или серебра на лентах у височной части головного убора, заменяющие серьги, служили и оберегами. Состоит из двух выпуклых щитков, спаянных друг с другом, имеющие наверху дужку для подвешивания. Бывают округлой или звёздчатой формы. Округлые украшались изображениями птиц-сиринов, древа жизни, цветами, позже христианскими мотивами.

2.Пясы – примерно с XIV в., представляют собой массивные подвески на кольце-швензе с колокольчиками по нижнему краю. Кольцо-швенза либо крепилась к лентам головного убора, либо крепилась к уху. Позже их делали из бисера.

3. Одинцы, двойчатки, тройчатки — появились примерно в XV в., висячие серьги с 1, 2 или 3 стержнями с сердоликовыми, костяными, перламутровыми шариками или цилиндриками, бусинами, речным жемчугом. Были широко распространены в Калуге, северных и центральных районах Европейской России.

4. Голубцы (орлики), XVI–XVII век, — массивные серьги напоминали по силуэту стилизованные фигурки одной или двух птиц, обращенных друг к другу спинами.

5.Бабочки — представляют собой металлический стержень с двумя лопастями, ажурно-оплетенные жемчугом в форме крыльев бабочки, нанизанного на конский волос или тонкую проволоку, и прикрепленной к низу каплевидной подвески или колокольчика. Металлическую основу делали, в основном, из латуни – сплава меди с цинком и другими элементами, дужку делали из серебра. Форма жемчужных серег сложилась к концу XVIII века. В XIX веке стали подменять натуральный жемчуг перламутровым бисером, стеклярусом.

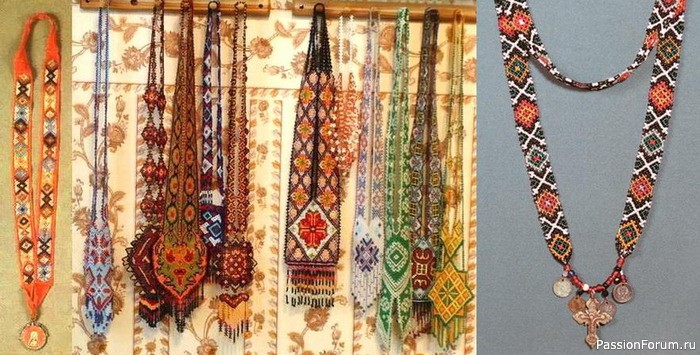

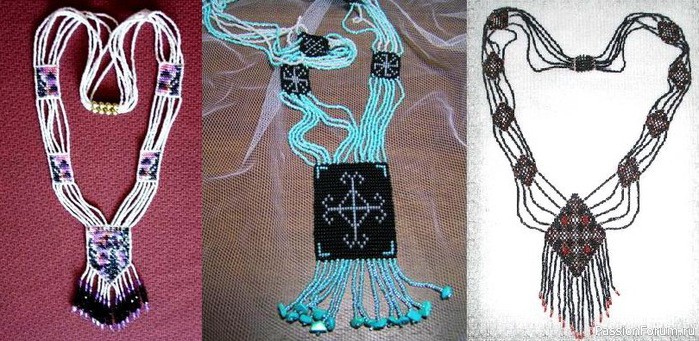

1.Гайтан (гердан, итан, гитан, королеска, почёпка, чапочка) – нагрудное, иногда наспинное украшение, делавшееся сначала из сплетенных колец металла, как бы цепочка с крестом или иконой, потом в простонародье сложилось искусство плетения его из бисера или нитей. Сейчас, гайтаны представляют собой длинную (максимум до талии), шириной до 10 см, полоску бисера. Два конца бисерной сетки соединяются подвеской с украшением — медальоном, бисерными кистями, в древности иногда со вставаранкой (костью от куриного крыла – оберег).

2. Грибатка – как гайтан, только полоски из бисера или цепи поделены украшением, наподобие главного медальона, на ровные отрезки. Может смыкаться большим медальоном, а может не смыкаться.

3. Колодочка (жгут) — туго-сплетенный объемный ошейник из бисера или цепи, имитирующий тело змеи. Была широко распространена в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях, как украшение девушек и молодых женщин. И Лариат (виток, змейка) – это длинный вариант, служивший либо бусами, либо поясом. Часто почему-то их путают с гайтаном.

4. Гривна – шейный ободок, иногда с широкой вставкой из цельной золотой или серебренной пластины, украшенной резьбой, распространенное со времен Киевской Руси. Часто не застегивалась, а зажималась на шее.

5. Перлы (пруты, прутики) — ожерелье из речного жемчуга на конском волосе. Речной жемчуг добывали в северных реках. Жемчугом украшали головные уборы и одежду, делали из него серьги, бусы, сохранившиеся в народном костюме вплоть до начала XX века. Речной жемчуг образуется в раковинах почковидной формы, русское название которых «жемчужница пресноводная» (лат. margaritana margaritifera).

Размеры речного жемчуга колеблются от мелких зерен до горошин диаметром 10–14 миллиметров. В большие праздники в Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии, ширина прутов могла доходить до десяти таких нитей.

6. Монисто (маниста, монисты) — многослойные бусы, иногда с подвесками-монетами.

7. Ленки (брода, шейная лента, ожерёлок, жарёлок, поджерёлок, подгорлок) – богато расшитый тканевый ошейник с исходящими от него лентами, бахромой или бисером.

8. Наборушник (оплечье, глунец) — круговое украшение, лицевая поверхность украшается вышивкой, золотыми или серебряными нитями, канителью, нашивками цветной фольги, жемчугом или бисером.

Источник: www.passionforum.ru

Самоцветы на Руси: названия и волшебные свойства

Михаил Филин 30 ноября 2018

Какие названия носили драгоценные камни на Руси? Как славяне выбирали их, для каких магических целей использовали, и какими волшебными свойствами наделяли?

Драгоценные камни высоко ценились всегда и везде. Правда, в разных странах пользовались популярностью разные самоцветы: где-то гранат ставился выше алмаза, а где-то даже коралл. А создание ювелирных украшений является одним из древнейших человеческих ремёсел.

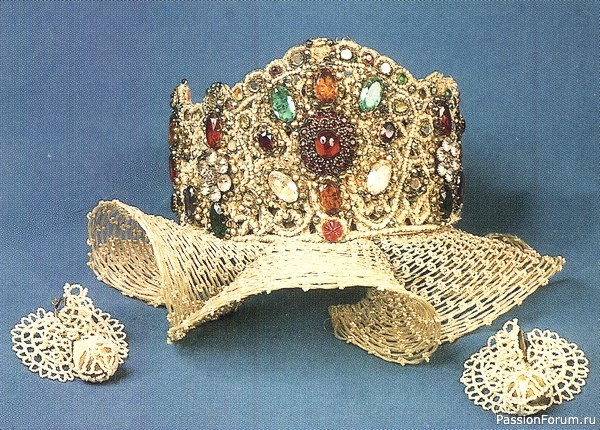

На Руси тоже любили драгоценные камни, хотя они были очень дороги, и позволить их себе могли только царские и княжеские семьи. Самоцветами украшали одеяния монархов и князей, ризы церковнослужителей и даже иконы. Последнее мастерство превратилось в целое ювелирное искусство, подобное мозаике. Закупались самоцветы, как правило, в Византии или в арабских странах.

Но попадали на Русь, конечно, самоцветы и из Индии, и из Европы. Как правило, приобретали уже огранённые камни, поэтому профессия огранщика была редкой на Руси, вплоть до 18-го века, когда на Урале обнаружили свои самоцветы.

Нашим предкам было известно около 60-ти драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Правда, все они носили тогда совсем другие названия, такие, что мы сейчас и не догадались бы, о каком самоцвете идёт речь. Например, алмаз назывался адамантом, бирюза – туркизом, аметист – вареником, а дымчатый кварц – вообще, сусликом сибирским. Как и сейчас, тогда люди тоже любили приписывать камням целебные или волшебные свойства; как и сейчас, тогда люди тоже выбирали камни по определённым правилам. Мы сегодня руководствуемся больше гороскопом, а наши предки подбирали себе самоцветы по имени.

Может быть, в этом плане они были умнее нас. Ведь драгоценному камню всё равно, под влиянием какой далёкой планеты или звезды родился человек. Наши предки верили, что имя человека, произносимое по нескольку раз на день, имеет куда большее значение. Что оно, словно волшебное слово, заставляет камень помогать или вредить человеку.

Тембр, чистота и высота голоса, а также определённые комбинации звуков, слагающих имя, создают особые звуковые вибрации, на которые камень может «откликнуться» и проявить свои функции. Конечно, если верить в это, то стоит брать в расчёт интонацию, с которой произносится твоё имя. И поэтому нежелательно надевать камни, отправляясь в место с напряжённой обстановкой.

А какие другие поверья были связаны с драгоценными камнями у славян, и какой из них ценился больше других?

Драгоценные помощники

Алмаз наши предки знали под названием адамант. Он приехал в Россию из Индии в начале 16-го века, и не был тогда таким ценным как сейчас. При этом гранёные алмазы (бриллианты) появились только во второй половине того столетия – они закупались в Европе, где была изобретена настоящая огранка камней. Адаманты украшали царские одежды, короны и скипетры.

Особую популярность у русских царедворцев они получили во время правления Ивана Грозного. Но, кроме этого, алмазы использовали как… лекарство. Их размельчали в мелкую крошку и «растворяли» в воде. Такой раствор считался сильным средством против «царской» болезни – гемофилии. А также его прописывали при всех болезнях, главное, чтобы больной мог его оплатить.

Аквамарин, в древности называвшийся августитом, был достаточно распространённым на Руси. Считалось, что украшения с ним оберегают человека от сглаза и порчи, а также от людей с недобрыми намерениями, ибо этот камень наделяет своего владельца лисьей хитростью и проницательностью. Часто его подносили в качестве подарка, олицетворяющего верность и любовь. Также люди верили, что если смотреть через аквамарин на свет, то якобы можно обрести орлиную зоркость.

Аметист, он же вареник, символизировал чистоту духа. Поэтому им часто украшали ризы священнослужителей и церковную утварь: кадила, подсвечники. На многих старинных иконах до сих пор сохранились оклады, украшенные аметистами. В народе этим камням приписывали способность примирять друг с другом враждующих людей и обретать прозорливость, то есть интуицию. Считалось, что он также помогал обрести слабому человеку силу духа, а сомневающемуся найти свой жизненный путь.

Изумруд в старину на Руси называли смарагдом. Он являлся символом мудрости и спокойствия, но не только поэтому им инкрустировали царские регалии. Считалось, что этот камень защищал от сглаза и, что было ещё более важно для правителей, повышал интуицию владельца. Правда, чтобы эти магические свойства начали действовать, камень нужно было носить длительное время не снимая.

Ещё одно интересное свойство, которое приписывали изумруду: он не выносил злонамеренных и лживых людей. Если долго с ними общаться, то можно было отрицательно зарядить камень, и он приносил бы потом своему хозяину вред вместо пользы. Раньше существовало поверье, что смарагд был способен вдобавок ко всему лечить заболевания сердца и психические расстройства, что он мог даже облегчить приступы «падучей болезни» – эпилепсии.

Самым распространённым, доступным и любимым в русском народе камнем был янтарь, который наши предки называли алатырь или латырь. У славян к нему было особое отношение, его любили и почитали как символ здоровья, счастья и жизненной энергии. К тому же янтарь – единственный драгоценный камень, который славяне продавали в страны Средней Азии.

Камнем как таковым янтарь не является – это ископаемая смола хвойных деревьев, образовавшаяся в доисторические времена. На Руси янтарь был известен с древности, из него изготовляли украшения, талисманы и обереги, а также пуговицы, подвески и так далее. К нашим предкам он попадал с берегов Днепра и Балтийского моря – там и до сих пор разрабатывают янтарь в больших количествах. Самыми умелыми янтарщиками считались мастера из Новгорода – они не только производили различные изделия невиданной красоты, но и научились делать из янтаря лаки.

Алатырь был широко распространён среди простолюдинов. Считалось, что он несёт в себе жизненную энергию солнца, и поэтому способен помочь человеку справиться с трудностями и с любой болезнью. И вот янтарь, как ни какой другой камень, имеет право претендовать на лечебные свойства. Его и сейчас используют в медицине для изготовления инструментов, нужных для переливания крови. Дело в том, что янтарь содержит вещества, не позволяющие крови свёртываться.

Источник: rodovich.org