Д ля древних ювелирные изделия имели совсем не ту ценность, которую имеют сегодня для нас. Они верили, что драгоценности несут определенный магический смысл, что они каким-то образом защищают нас от злых чар, от огорчений и даже от физических нападений. Частично эта традиция сохранилась и по сей день.

Но древние, особенно египтяне, намного яснее чувствовали, что драгоценности должны быть связаны с силами природы, помогающими тому, кто носит их. То есть драгоценности не были просто украшениями. Все народы чувствовали это.с самых давних времен — ведь не существует способа определить возраст, например, изделия из золота, серебра или просто из камня — эти люди создавали свои ювелирные изделия как магические предметы, как предметы для защиты людей, и живых, и уже умерших.

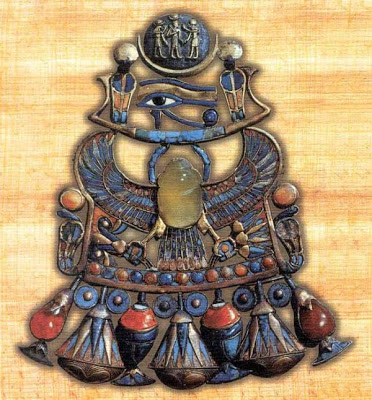

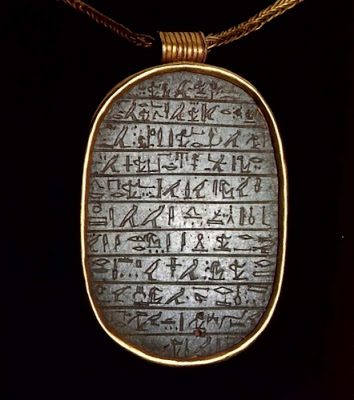

Обратите внимание на то, что в Египте ювелирные изделия по форме обычно представляют собой божеств, в которых верили египтяне. Самым распространенным изделием был, пожалуй, скарабей, Кефер. Конечно же, существовало много ювелирных изделий разных форм, и, если бы мы говорили обо всех на одной лекции, нам пришлось бы много часов смотреть слайды и перечислять их, ведь с Древнего царства и до эпохи Клеопатры египетское ювелирное искусство накопило столько богатств, что его практически невозможно классифицировать. Отметим лишь, что богатство Египта не противоречиво и в нем нет несоответствий. Через тысячелетия (сколько точно, мы не знаем — официально три, четыре или пять тысяч лет) Египет пронес всю свою магически-религиозную силу, воплощенную в ювелирных изделиях, которые носили в определенный момент и на определенных частях тела.

✨Украшения древнего Египта ✨

Есть особые, скрытые места, которые ощущались как священные, например грудь. Талисман или ювелирное изделие, которое носили на груди, всегда защищало сердце. Древние египтяне были убеждены в том, что сердце гораздо важнее головного мозга, что оно является источником жизни, источником всех вещей.

В «Книге Мертвых» (она никогда так не называлась, просто этим текстам дали такое название, поскольку нашли их рядом с мумиями) говорится: «Сердце мое — мать моя, сердце мое — отец мой». Рядом с сердцем носили символ самого сердца или образы, связанные с возрождением, в особенности скарабея.

Скарабей был символом жизненной силы, воскрешения, символом движения вперед: этот жук очень быстро бегает по песку и потому считается символом динамичности, подвижности. Кроме того, у скарабея видны только надкрылья, а крылья сложены внутрь, и тот, кто не знает этого, не верит, что этот жук умеет летать; тем не менее он удивляет нас своими полетами. Древние говорили, что такие же крылья мы можем создать в нашем сердце, крылья духовности, крылья силы, и что мы сами удивимся, почувствовав их. Внутри нашего тела, этого футляра из плоти и крови, мы можем обрести и расправить свои крылья.

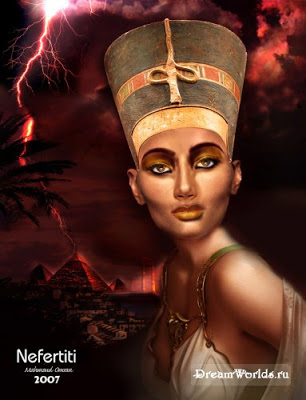

Древние ювелиры делали украшения и для других частей тела, помимо сердца. Например, некоторые драгоценности располагали в середине лба. Об этой точке любят писать на Западе в популярных книгах, называют ее третьим глазом или, как говорят индусы, глазом Дангма. Древние египтяне также отводили важную роль этой точке и по мере возможности стремились закрыть ее символами воли и могущества. Таким символом была, в частности, змея Буто, которую мы называем Урей, если этот символ используется применительно к фараону.

Ювелирное искусство древнего Египта

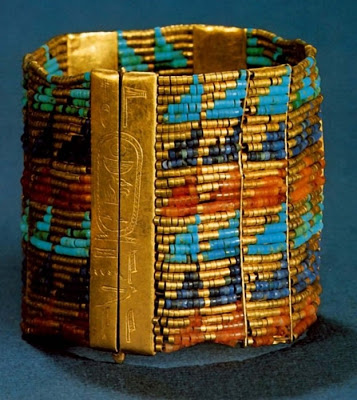

Некоторые изделия носили на запястьях, плечах и лодыжках. На древнеегипетских изображениях нас порой изумляет образ какого-нибудь воинственного человека, например Рамсеса II, внушающего страх, с мечом, на коне, но в то же время со множеством драгоценностей. Сегодня мы считаем все это женскими атрибутами и, видя мужчину с украшением на шее, сразу же называем его хиппи. На запястья и на плечи надевали красивые металлические браслеты, в основном украшенные символом Уджат, то есть Оком Гора. Кстати, до сих пор носы некоторых египетских лодок украшает это Око — считается, что оно помогает хорошо видеть.

мы не должны видеть в египетском ювелирном искусстве, как бы нас ни ослеплял его блеск, только эстетическую и декоративную функцию. Ведь в Каирском музее или в музее Метрополитен есть коллекции, например сокровища Тутмоса III, которые поражают наше воображение. За всем этим стоит нечто большее. Египтяне верили, что камни и металлы связаны с определенными звездами.

Ювелиры Древнего Египта использовали в своих изделиях в основном золото, серебро и электрум. Электрум — самый сложный сплав, это соединение золота, серебра и других металлов (в настоящее время его практически невозможно получить), которое похоже на серебро, но блеском напоминает платину. Серебро для древних египтян имело ценность даже большую, нежели золото, потому что было связано с Исидой, с практическими мистериями, то есть с таинствами и магией; серебро использовалось в сочетании с золотом и камнями, которым египтяне приписывали священную силу. Подобно тому как китайцы делали свои главные символы из нефрита (например, символом Вселенной у них было большое нефритовое колесо с отверстием посередине), египтяне часто использовали ляпис-лазурь, которая была одним из магических камней. Также они применяли сердолик, минерал красного цвета, горный хрусталь, стекло.

К счастью, сегодня археологи открыли, что египтяне знали связующие, цементирующие составы, а раньше эта загадка просто сводила нас с ума. Иногда я сам, реставрируя какую-нибудь статуэтку в музее, вдруг осознавал, что она сделана с помощью цементирующей пасты. И я удивлялся: «Да это же подделка. Да, но патина, но раскопки, происхождение — все это подлинное.

Откуда же цемент?» Дело в том, что египтяне использовали цементирующую массу для разных целей. Для чего? Чтобы соединять элементы или материалы. Например, они могли смешать немного порошка какого-либо камня, немного смолы какого-либо дерева, немного опилок древесины сикоморы (в лучшем случае) и, добавив землю из определенного места, из всего этого создать статуэтку или ушебти.

Но все-таки, как и все древние народы, они придавали особую ценность камню. Они верили, что на Земле существуют определенные места — источники особых энергетических потоков, которыми заряжались камни.

Для древнеегипетского мастера-ювелира было очень важно, чтобы стеклянное или керамическое изделие внутри было такого же цвета, как и снаружи. Для нас это не имеет никакого значения: если нам нужна чаша или ваза синего цвета, нам достаточно, чтобы она была синей снаружи. Наше западное мышление не может сегодня понять, почему симпатичные кресла в этом зале, обшитые зеленой тканью, должны быть зелеными и внутри, там, где никто не увидит. Но древние египтяне мыслили по-другому. В работах высокого качества, тех, которые освящались в храмах (ведь в те времена, как и сейчас, были великие мастера и простые ремесленники, создававшие изделия для широкой публики), мы видим, что цвет материала внутри такой же, как и снаружи.

Мы также можем отметить высокую практичность ювелирных изделий древних египтян. Некоторые драгоценности, которыми украшали мертвых, имеют менее прочную оправу, чем те, что носят живые люди. Почему? Видимо, потому что мертвые не двигаются, украшения не портятся. Из тех же практических соображений эти изделия не подвешивали, а лишь клали сверху.

Несколько дней назад, пытаясь классифицировать одно изделие, по форме напоминавшее скарабея, я столкнулся с проблемой, поскольку отверстие в нем не было сквозным. Дело в том, что если мы встречаем скарабея, пластину или любой предмет, в котором отверстие не сквозное, то это наверняка копия.

И ты никогда не узнаешь точно, что в Египте было копией, потому что возможности копирования столь велики, что западные археологи теряются. Иногда даже продавцы копий и оригиналов путаются и выкладывают все на один прилавок. Единственное, что не удается скопировать в большинстве случаев, так это сквозное отверстие, которое образует двойной конус в центре изделия. С другой же стороны, на некоторых погребальных изделиях не предусмотрено сквозное отверстие, потому что их всего лишь клали сверху на умершего. Например, скарабей-сердце, которого помещали на место сердца умершего, не имел такого отверстия, он просто делался с двумя расправленными крыльями, символизирующими воскрешение, полет.

Источник: worldartdalia.blogspot.com

Корона царицы Египта. часть 1.

Искусство и мода Древнего Египта лично меня всегда трогали, тем, как они невероятно изящно и утонченно переносили из глубин тысячелетий, из века в век, из эпохи в эпоху, от каменного века к веку железа свои традиции, аккуратно вплетая первобытные верования и обычаи в новые реалии жизни.

Одним из таких интересных явлений, которые прошагали через всю историю Древнего Египта, являются головные уборы и короны цариц и царевен. Впрочем, царские инсигнии являются наиболее консервативной частью того, что выше я назвала искусством и модой, и тем интереснее проследить именно их историю.

Всем известную двойную красно-белую корону Пшент – «Две сильных», которая символизировала власть над объединенным Египтом и была символом власти Царей-Богов, египетские царицы, судя по изображениям, не носили. Были, конечно, исключения, вроде царицы Хатшепсут, но она взошла на трон страны, как фараон-мужчина.

Я же хочу проследить историю именно царских головных уборов, которые носили женщины, занимающие место царицы, то есть матери царя или его супруги (и не много про дочек).

И самый главный вопрос, который меня озадачил, когда я разбирала эту тему, а были ли они?

Одним из самых характерных ранних головных уборов, который венчал головы царственных женщин и богинь был Нерет – чепец в виде самки грифа. И именно этот головной убор лег в основу царственной короны в более поздние время, модификации, которой носила и Клеопатра, та самая последняя царица Египта, которая была возлюбленной Цезаря и Марка Антония.

Сам чепец плотно прилегал к голове, а шея и голова Грифа выступали надо лбом царицы, в когтях птица сжимала знак вечности Шен.

Почему именно грифа возложили на прекрасные головки египетских цариц? Или точнее, его вид Сип Белоголовый — Gyps fulvus.

Тем, кто хоть не много знаком с египетской мифологией известно, что существовала такая богиня Нехбет, которая покровительствовала Верхнему Египту и почиталась в городе Нехебе. И изображалась она в виде самки Грифа, а позднее в виде женщины, на голове которой был чепец-Нерет.

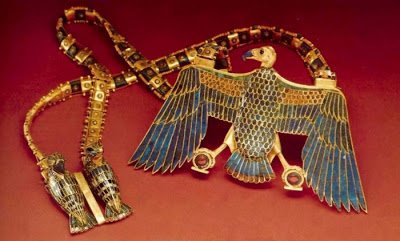

Украшение Золото, сердолик, бирюза, стекло Национальный музей Богиня Нехбет в облике грифа, в короне Атефа, заслоняет своими крыльями фараона, закутанного в одеяние бога смерти Осириса

«Белый сип (стервятник) был самой большой летающей птицей, которая обитала в Египте… К стервятникам египтяне относились с уважением: эти огромные птицы легко воспаряли высоко в небо, и были близки к богу Ра, про которого говорили, что он живет выше небес. А размах крыльев стервятника обеспечивал надежную защиту птенцам, так что для роли защитника всего Египта сложно было найти кого-то более подходящего. В то же время жителям Древнего Египта было прекрасно известно, что питаются стервятники трупами погибших в пустыне, отнюдь не брезгуя человеческим мясом . Таким образом, птицы внушали одновременно страх и надежду на защиту. Аналогично относились и к богине Нехбет: ее гнева боялись, но ее защиты искали». (В.А.Большаков «Головной убор египетских богинь и царственных женщин в виде грифа: история происхождения и символика») .

Вместе с другой богиней — Уаджит, которая покровительствовала Нижнему Египту, и изображалась в виде кобры, Нехбет составляла двуединый образ, который назывался «Обе владычицы». Это был важный символ царской власти. К примеру, одна из частей титулатуры фараона было его «имя по Небти», которое отождествляло его с «Обеими владычицами».

( Так оно изображалось в иероглифах.) Таким образом, подчеркивалось, что фараон отождествляет собой всю мощь и полноту власти в объединенном Египте.

(Примерно, 3100 году до н.э. произошло объединение Верхнего и Нижнего Египта, парное изображение Уаджит и Нехбет символизировало власть над обеими частями страны).

Изображение Нехбет в виде коршуна с белой короной Верхнего Египта и Уаджит в красной короне Нижнего Египта

Изображение богини Уаджит в своей змеиной форме, прикрепленное ко лбу головного убора фараона, называлось Урей. И нередко рядом с Уаджит была Нехбет.

Уаджит, в виде урея, вместе с Нехбет на лбу маски Тутанхамона. Полосатый платок фараона назывался Немес.

Уаджит в женской форме сама носила на своей божественной голове чепец Нерет.

Фараон Птолемей I X в короне пшент между богинями Уаджит и Нехбет. Храм Гора в Эдфу. На обеих богиня Нерет с головой Грифа

Уаджит в красной короне дешрет Нижнего Египта и Нехбет в короне Верхнего Египта хеджет, с посохами, увитыми змеями в соответствующих коронах. В центре Исида с младенцем Гором среди тросника. Храм в Дендере

К правлению фараона Ниусерра ( V династия) относится одно из ранних изображений модификации Нерет, имеющего во фронтальной части не голову грифа, а урей, что объясняется тем, что в конкретном случае в антропоморфном облике изображена не Нехбет, а богиня-змея Уаджит.

Рельефы из припирамидного комплекса царя Пепи II (VI династия) также показывают богинь Уаджит и Нехбет в антропоморфном облике и в головном уборе Нерет, надетом поверх классического трехчастного парика. Основным визуальным отличием обеих богинь друг от друга (кроме имен, начертанных над ними) служит единственный элемент их головного убора: у Нехбет на лбу помещена голова грифа, а у Уаджит — змея-урей.

Изображения чепца Нерет на головках богинь, который они носят поверх трехчастного парика, появляются довольно рано, уже во времена

IV династии. Это

2639—2506 гг. до н. э. (К слову, та самая династия, к которой относились знаменитые фараоны пирамидостроители Хуфу, Хафра и Менкаура). И привилегия ношения его принадлежала, в основном, богиням. Царственные женщины эпохи Древнего царства на изображениях отличаются от других аристократок лишь титулатурой. Уже в это время Нерет не является атрибутом лишь богиней Нехбет. Его примеряют на себя Уаджет, Мерет и другие богини.

Нехбет кормит фараона Сахура из V династии. Каир, Египетский музей. Из поминального храма Сахура в Абидосе. Одно из ранних изображение богини в чепце Нерет.

По свидетельству Гораполлона (4 век до н.э.), « род грифов… является только женского пола. Поэтому египтяне помещают грифа в качестве короны на все женские изображения, и, следовательно, египтяне употребляют этот знак для всех богинь ».

Одним из аспектов, который выражала богиня-гриф Нехбет, был материнство. Грифы очень заботливые родители. В иероглифической письменности Египта знак-определитель «Нерет» — «Гриф», так же был идеограммой для слова «Мут» — «Мать». И им же писали имя Мут – великой богини-матери, супруги верховного бога-творца в фиванской космогонии – Амона, покровительница материнства (соответственно, имя Мут переводится, как «Мать»).

Мут не изображали в виде грифа, её основным обликом был человеческий, и иногда с львиной головой.

Но на своей голове она, не редко, носила убор в виде самки грифа – Нерет, поверх, которого помещалась корона Пшент.

Мут, кормящая царя Сети I. Рельеф из заупокойного храма Сети I в Абидосе. 13 в. до н.э. фото — Виктор Солкин.

Кроме того, что Нехбет была богиней-матерью, она так же устрашала врагов фараона. Слово «Нерет» — «Гриф», считают производным от глагола «Нери» — «устрашать». Голова грифа (или просто гриф) использовалась как знак определитель для существительного «Неру» – «устрашение», «ужас».

Нерет не только устрашала врагов фараона, но и защищала его.

В Текстах Пирамид Нехбет призывают для защиты фараона: « Да живет царь N этот благодаря отцу своему Атуму! Да защитишь ты его, Нехбет! Ибо защитила уже ты его, Нехбет, царя N, пребывающая в Доме Знатного, находящегося в Иуну ».

То, что Нехбет изображалась в виде грифа или женщины с головным убором Нерет, поверх которого была надета белая корона Верхнего Египта — Хенжент, может служить в пользу того, что эта богиня являлась своеобразной женской параллелью богу-соколу Гору, земным воплощением которого считался сам фараон. В её священном городе Нехене супругом Нехбет считался Гор Нехенский. По легенде, она была воплощением его невидимого глаза. И по аналогии с тем, как Гор обхватывал голову фараона, Нехбет поместили на голову царицы

Статуя фараона Хефрена ок. 2500 с Гором

Исходя из всего сказанного, основными функциями Нехбет были защита своего сына-фараона, взращивать его, а так же быть грозной устрашительницей его врагов.

Самые древние свидетельства того, что головной убор Нерет носили и царицы можно отыскать на фрагменте скульптурного портрета матери (возможно) царя Хафра и рельеф с изображением царской супруги Хамерернебти II ( IV династия). Однако на рельефах в гробнице Мересанх III, супруги Хафра, этот головной убор в ее иконографии не встречается. Не встречается Нерет и на других изображениях царственных женщин этой эпохи.

Еще более показательный пример известен по рельефам погребального комплекса «матери царя» Хенткаус II в Абусире (V династия). В конце надписи с титулатурой и именем Хенткаус помещен знак-определитель в виде фигуры царицы, сидящей на кубообразном троне богов и царей.

На одном рельефе царица показана в длинном парике и чепце Нерет,

На другом – в простом парике, но с уреем на лбу.

Урей на головном уборе Хенткаус II является первым, достоверно установленным свидетельством, использования этого важного атрибута в иконографии царственных женщин. По мнению С. Рот, уникальные изображения Хенткаус II – единственное свидетельство эпохи Древнего царства столь полного уподобления женщины царского рода ее божественным прообразам (то есть богиням-покровительницам Нехбет и Уаджит).

Начиная с V династии, убор в виде грифа может рассматриваться, как характерная принадлежность матери правящего царя, или матери наследника престола. Лучше всего данное наблюдение иллюстрирует миниатюрная алебастровая статуэтка царицы-матери Анхесенмерира (Анхесенпепи) II в чепце Нерет, держащей на коленях царя-ребенка Пепи II ок. 2288-2224 или 2194 до н.э. VI династия

Царица Анхнесмерира II и ее сын, фараон Пиопи II

На ней полосатой парик и головной убор в форме царского грифа с распростёртыми крыльями; голова птицы, ныне утерянная, была сделана отдельно из металла (возможно, золота) или камня и вставлялась в отверстие на лобной части статуи. В царствование Пепи II ношение головного убора в виде грифа, вероятно, сначала являвшегося исключительной привилегией царицы-матери, распространилось и на царских жен в целом.

Ясное доказательство того, что головной убор в виде грифа стал атрибутом как правящей, так и будущей царской матери не позднее эпохи Древнего царства, предоставляет стела царя Себекхотепа III (XIII династия). На стеле мать царя Иуахетибу и его супруга Сенебхенас показаны в головных уборах в виде грифа, в то время как изображенные в нижнем регистре царевны носят урей.

С начала эпохи Нового царства (XVI–XI вв. до н.э.) головной убор в виде самки грифа становится основным типом головного убора матерей и супруг царя.

Тетишери — царица-мать в период поздней XVII династии и начала XVIII династии. Её сын Таа II и дочь Яххотеп стали родителями первого правителя этой династии Яхмоса I .

Сатамон принцесса из XVIII династии Древнего Египта , старшая из дочерей Аменхотепа III .

Ну, а уже с середины XVIII династии (XIV в. до н.э.), идущее из Древнего царства, сочетание трехчастного парика и чепца Нерет заметно усложняется. Отныне трехчастный парик синего цвета, покрывает чеканный Нерет, голову грифа на чепце либо заменяет урей, либо обрамляют два урея, а сам чепец дополняется короной с солнечным диском и двумя стилизованными перьями сокола или страуса – так называемая корона Шути. Изготовлялись они, скорее всего из металла (меди или золота).

Источник: mazayka-urza.livejournal.com

Египетские украшения

«Тексты Пирамид»

В этой статье я не буду вдаваться в историю, рассказывть подробно о Богах и их пантеонах. Моя задача проникнуться духом и красотой египеских украшений, немного остановившись на практическом применении данных украшений самими египтянами.

Египетская мифология начала формироваться в 6-4 тыс. до н.э. задолго до возникновения классового общества. В каждой области (номе) складывались свои пантеоны и культы богов, воплощенных в небесных светилах, камнях, деревьях , зверях, птицах и змеях…

Египтяне верили, что драгоценности несут определенный магический смысл, что они каким-то образом защищают от злых чар, огорчений и даже от физических нападений. Частично эта традиция сохранилась и по сей день. Но древние яснее чувствовали, что драгоценности должны быть связаны с силами природы, помогающими тому, кто носит их.

В ювелирных украшениях Египта всегда присутствовал образ божества, самым распространенным из которых было изображение скарабея — Кефера.

Важным было и место расположения украшения на теле человека: Грудь (Анахата) — украшения носили для защиты сердца, именно рядом с сердцем чаще всего носили скарабея и символы связанные с возрождением. Древние говорили, что такие же крылья как у скарабея (невидимые глазу, но в нужный момент дающие возможность полета) мы можем создать в нашем сердце, крылья духовности, крылья силы, и что мы сами удивимся, почувствовав их;

Середина лба (третий глаз, Аджна) — египтяне закрывали ее символами воли и могущетсва — змея Буто (Урей) и пр.;

Запястья, плечи, лодыжки — на запястья и на плечи надевали красивые металлические браслеты, в основном украшенные символом Уджат, то есть Оком Гора — оно помогает хорошо видеть, встречались так же синей краской написанные иероглифы, обозначающие воду-позволявшие соприкоснуться с определенной психической силой и понять ее.

У древних египтян был богатый выбор драгоценных предметов, посвященных магической стороне жизни. Были и ювелирные изделия, предназначенные только для погребальных церемоний: на мумий надевали различные медальоны, которые, как считалось, защищали их во время путешествия в Аменти. Amen-Ti означает “земля Амона, или Амена”.

Ti – это магический квадрат, Amen – это бог Амен (Амон), который иногда соединяется с богом Ра в Амон-Ра (изображаясь в виде солнечного диска с крыльями); этот союз мог быть представлен различными божествами и религиозными формами, одновременно он являлся и защитником мумий. Ювелиры Древнего Египта использовали в своих изделиях в основном золото, серебро и электрум — соединение золота, серебра и металла, напоминающего серебро но с блеском платины. Серебро для древних египтян имело ценность даже большую, нежели золото, потому что было связано с Исидой, с практическими мистериями, то есть с таинствами и магией; серебро использовалось в сочетании с золотом и камнями, которым египтяне приписывали священную силу. Египтяне часто использовали ляпис-лазурь, которая была одним из магических камней. Также применяли сердолик, минерал красного цвета, горный хрусталь, стекло.

Добро пожаловать в мир магии египетских украшений!

Источник: dragonbox.ru