Эта тема попадалась на школьном этапе ВсОШ по истории! Предлагаем разобраться в терминах ювелирного дела.

1. ЗЕРНЬ — мелкие украшения из драгоценных металлов в форме шариков, которые напаиваются на поверхность ювелирных изделий.

2. СКАНЬ (она же ФИЛИГРАНЬ) — вид ювелирной техники: ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой в верёвочки.

3. ЧЕРНЕНИЕ — придание изделиям из драгоценных металлов (обычно серебру) чёрного цвета.

4. БАСМА (она же ТИСНЕНИЕ) — техника механического оттиска на металле.

5. ГРАВИРОВКА — нанесение рисунка, надписи, орнамента ручным или механическим способом на поверхность металла, камня, дерева, стекла. Как правило, резанием.

6. ЭМАЛЬ (она же ФИНИФТЬ до XIX века) — тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой. Эмаль могла разделятся тонкими золотыми перегородками, отсюда и перегородчатая эмаль. Та, которая заливается в углубления — выемчатая эмаль.

Ювелирное искусство от древней Руси до России 17 века #история #shots#ювелирныеукрашения#украшения

7. ПОЗОЛОТА (ЗОЛОЧЕНИЕ) — нанесение на предмет тонкого слоя золота в декоративных, защитных или защитно-декоративных целях. В процессе часто использовалась ртуть, что было очень токсично для ювелиров. Известные примеры позолоты ртутью: шпиль Петропавловского собора и купол Исаакиевского.

8. ИНКРУСТРАЦИЯ — украшение изделий узорами и изображениями из материалов, отличающихся от основной поверхности.

9. ЗОЛОТАРЬ — мастер, работающий с золотом, золотильщик, ювелир. В шутливо-просторечном смысле — тот, кто занимается очисткой выгребных ям, уборных и вывозом нечистот в бочках.

Источник: xn--80a2ac.xn--p1ai

Реферат На тему: мужские аксессуары в Древней Руси

Древние русичи с давних пор старались по всякому украсить себя и свою одежду. Ношение серёжек, колец, а также назначение вышивок на рубахах и поясах объяснялось, прежде всего, необходимостью защиты от сглаза, воды, огня, змеи, падежа домашнего скота, порчи свадеб и других многочисленных опасностей, которым подвергался человек. Узорочьем именовалось прикладное искусство создания украшений, которые носили буквально все: и простые люди, и знатные. Деревенские кузнецы делали украшения из сплавов меди или железа, городские владели сложной техникой ковки украшений из серебра и золота.

Многие славянские обереги достаточно чётко разделяются на мужские и женские. Обереги-топорики носили и женщины, и мужчины. Только женщины прикрепляли их опять-таки у плеча, а мужчины — у пояса. Топор был излюбленным символом присутствия Перун, Перуна — Бога-воина, подателя тёплых гроз, покровителя урожая — было за что чтить и женщинам, и мужчинам. А вот обереги, представляющие собой миниатюрные изображения оружия — мечей, ножей, ножен, — были чисто мужской принадлежностью.

Технологии русского ювелирного искусства

Серьги для русичей были не просто украшением, по ним можно было прочитать историю и социальное положение семьи. Так простолюдины носили серьги из меди и дерева, зажиточные торговцы могли позволить себе более дорогие серьги из серебра, ну а членам княжеской семьи полагалось носить серьги с изумрудами и рубинами.

Особый смысл в серьгу вкладывали казаки. В левом ухе ее носил единственный сын матери-одиночки. В правом — единственный сын у родителей. В обоих ушах — последний в семье, кормилец и продолжатель рода. По казачьей традиции, атаман или есаул был обязан оберегать такого, особенного человека.

Во время войны, например, его не имели права подвергать смертельному риску, не отсылали на верную гибель в самое пекло.

На Руси мужчины также не пренебрегали серьгами. Со времен древних славян до XII в. витязи прокалывали себе одно ухо. В ту пору украшение называлось «одинец», а мужчина, его носивший, — «серьгач». Серьги на Руси было носили и мужчины и женщины: мужчины — по одной серьге, женщины — по две.

Кольца и перстни

Кольца – одни из самых распространённых украшений. Носили их как мужчины, так и женщины. Первые кольца были свиты из проволоки, а вот кольца со щитком, украшенными драгоценными камнями, уже именовались перстнями. Это объясняется, в первую очередь, их важной ролью в свадебных обрядах. Носили перстни на руках, иногда по несколько на одном пальце.

В Древней Руси самым красивым перстнем-печаткой было кольцо, украшавшее большой палец, оно называлось напалок и выглядело эффектнее других, а также символизировало мощь и власть. Мужские кольца на Руси назывались жуковинами и их носили все русские цари, причем со ставками из таких драгоценных и полудрагоценных камней, как рубины, сапфиры, шпинель, сердолик, оникс, алмазы.

Археологи считают браслеты наиболее ранними из известных нам славянских украшений: они попадаются в кладах и при раскопках поселений начиная с VI века.

Слово же «браслет» пришло в наш язык из французского. Древние славяне называли браслет словом «обручь», то есть «то, что охватывает руку». «Обруч» давно пишется у нас без мягкого знака и в современном языке обозначает уже не украшение для руки, а «согнутую в кольцо пластину или стержень, прут».

Древние славяне делали свои «обручи» из самых разных материалов: из кожи, покрытой тиснёным узором, из шерстяной ткани, из прочного шнура, обвитого тонкой металлической лентой, из цельного металла (меди, бронзы, серебра, железа и золота) и даже. из стекла.

Металлические браслеты, в основном медные (серебряные и тем более золотые были достоянием знати). Носили их и на левой, и на правой руке, иногда на обеих, да притом по нескольку штук, на запястье и около локтя, поверх рубах и под ними.

В большом ходу были браслеты, витые из нескольких проволок, «ложновитые», то есть отлитые в глиняных формочках по восковым слепкам с витых браслетов, а также плетёные — на каркасе и без каркаса. Все они очень разнообразны, встречаются даже такие, в которых пруток-основа оплетён мелкими колечками, напоминающими звенья кольчуги.

Очень красивы и разнообразны «пластинчатые» (согнутые из пластинок металла) браслеты, кованые и литые.

Металлический обруч, надетый на шею, казался древнему человеку надежной преградой, способной помешать душе покинуть тело. У нас его называли «гривной». Это название родственно слову «грива». По-видимому, это слово в древности означало «шея».

У некоторых народов гривны носили мужчины, у других – женщины, но ученые утверждают, что всегда и у всех, в том числе у славян, это был признак определенного положения в обществе, очень часто вроде ордена за заслуги.

Древние славянские мастера делали гривны из меди, бронзы, биллона (меди с серебром) и из мягких оловянно-свинцовых сплавов, нередко покрывая их серебром и позолотой. Драгоценные гривны делались из серебра.

Древние славяне носили разные виды гривен, отличавшиеся способом изготовления и соединения концов. И конечно, каждое племя предпочитало свой, особенный вид.

Дротовые гривны делали из «дрота» — толстого металлического прутка, обычного круглого или треугольного в разрезе. Чуть позже появились гривны из ромбического, шестиугольного и трапециевидного дрота. Их не скручивали, предпочитая выбивать сверху узор в виде кружков, треугольников, точек.

Похожие, только соединенные не замочком, а просто далеко заходящими друг за друга концами, изготавливали сами славяне. Разомкнутые концы таких гривен находились спереди. Они красиво расширяются, зато тыльная сторона, прилегающая к шее, круглая, чтобы удобнее было носить. Их обычный орнамент состоял из треугольников с выпуклостями внутри. Их археологи называют «волчий зуб».

Некоторые шейные обручи, сделанные из толстой или бронзовой проволоки, носили «просто так», без дополнительных украшений. Но если железная или цветная проволочка была достаточно тонкой, на нее нанизывали бусы, круглые бляхи, иноземные монеты, бубенчики.

Самыми многочисленными были гривны витые. Славянские умельцы свивали их разными способами: «простым жгутом» — из двух-трех медных или бронзовых проволочек; «сложным жгутом». Иногда простой или тонкий жгут обвивали сверху тонкой крученой проволочкой.

О кожаных ремнях славяне узнали от викингов, ремни которых украшались простыми пряжками и выглядели довольно сдержанно (ни в пример ремням варваров). В результате первые славянские пояса — кожаные или тканевые — также были простыми и достаточно узкими. Они носились чаще на бёдрах, реже на талии.

Нередко к ним прикреплялись обереги, гребни, кисеты с деньгами и мешочки для милостыни, оружие или орудия ремесла. Но со временем аскетичные пояса остались только у простолюдинов, князья же носили шёлковые пояса, украшенные драгоценными пряжками. Они могли быть кожаными, наборными или ткаными, украшаться ювелирно выполненными золотыми накладками, завязываться сложными узлами.

Не смотря на то что современная мужская одежда в отличие от одеяний древности имеет множество карманов, мужская сумка является важным и активным аксессуаром. История мужской сумки начинается с войны и охоты. Женская же изначально была всего лишь домашним мешочком для рукоделий.

С самых начал мужчина, выходя из дома на добычу пищи или победы всегда брал с собой сумку, и все что нужно было для успеха его дела лежало именно в ней. Подобие сумки возникло еще в древности как элемент путника. Путник это мужчина: охотник, собиратель, купец, странник, пастух.

В старину женщина редко выходила из дома, и поэтому сумка первоначально была атрибутом именно мужского костюма. Первые сумки делались из травы, шкур животных и веревок. Самыми популярными мужскими сумками в те времена были сумки из меха и кожи рыб и животных. А так же сумки-коробочки из лыка и веревок. Ткань в изготовлении сумок начали применять значительно позже.

В древней Руси сумки делали чаще всего из кожи и шкур животных, таки сумки назывались «Мехами». В них носили все что угодно, но впоследствии сумки для жидкостей стали отдельными и назывались Бурдюком. Со временем из слова мех появилось слово мешок — которое первоначально означало «маленькие меха». Изначально мешками назывались карманные кошельки. Со временем мешки начали делать и из ткани.

Источник: nsportal.ru

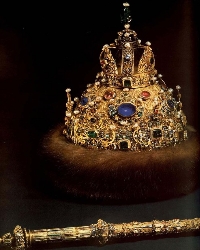

Ювелирное искусство Древней Руси — наследие поколений

Ювелирное искусство Руси производило впечатление как на мастеров древней Европы, так и на современных дизайнеров, которые все чаще заимствуют старинные техники и украшения для создания собственных шедевров. Так, распространенные на Руси височные кольца Височные кольца – древний символ красоты и женственности и колты плавно трансформировались в крупные серьги, а обереги и гривны вошли в моду в виде кулонов, и все это совместно с техниками чернения, скани и перегородчатой эмали, которые используются по сей день.

Старинные техники

Ювелирное искусство Древней Руси издревле поражало европейцев, ведь на работу и отделку повлияли не только западные технологии — пересечение с восточными купцами также сыграло решающую роль в развитии русского мастерства. Правда, в отличие от изысканных геометрических узоров, которые чаще всего использовались на Востоке, русские дизайнеры смешивали различные техники, получая изделия с необычным колоритом.

Одним из самых известных направлений можно считать зернь, когда тысячи мелких металлических бусин наплавлялись на одно изделие, создавая волшебную игру света без использования драгоценных камней. При этом основы ювелирных работ выполнялись с помощью литья: для более дорогих и штучных экземпляров использовался воск, а для изделий массового потребления — каменные формочки.

Благодаря употреблению техники скани, накладной и ажурной, создавался легкий, динамический рельефный орнамент. В современном мире это называется филигрань, и в последнее время особым спросом пользуются браслеты Искусство носить браслеты с использованием подобной техники (например, в сезоне 2010 года такие вещи можно встретить у Sabrina’s Wide Ornate Diamond CZ Brace). В XII веке, когда возросло производство вещей массового потребления, одними из наиболее распространенных работ стали гравирование и чернение по серебру, при этом темным делался только фон, тогда как сама картинка оставалась светлой. Это позволяло создавать изысканные и утонченные миниатюры.

Ювелирные эксклюзивы Древней Руси

Несмотря на то, что множество работ было утеряно во время татаро-монгольского нашествия, археологам удалось восстановить некоторые действительно уникальные ювелирные украшения. Например, колты (парные полые золотые и серебряные подвески, крепившиеся цепочками или лентами к головному убору), которые носили горожанки в XI-XIII веках, могут своей тонкой работой заинтересовать многих модниц. Особенно михайловские золотые колты, украшенные речным жемчугом Украшения из жемчуга и изображениями фантастических птиц с женскими головами в технике перегородчатой эмали.

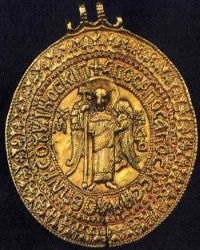

Не менее известна и «Черниговская гривна» (она же «Гривна Владимира Мономаха»), которая была утеряна владельцем, а позже найдена археологами. На этом чеканном медальоне XI века с одной стороны изображена женская голова в клубке из восьми змей с молитвой против болезней на греческом языке, а с другой — архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней. Тончайшая работа медальона настолько высока, что по записям того времени оценивалась примерно как размер княжеской дани со среднего города.

Расцвет ювелирного искусства в XVIII веке

Именно в XIII веке в России появился термин «ювелир» вместо «золотых и серебряных дел мастер», а благодаря новым технологиям и активному использованию драгоценных камней Драгоценные камни: мода вечности началась эпоха расцвета ювелирного искусства. В начале XIX века русские дизайнеры выработали свой собственный, отличный от европейского стиль работ, при этом практически у каждого ювелира были свои особенности. В то время появляются такие известные и в наше время имена, как фирма Овчинникова, братьев Грачевых, Фаберже.

У каждого свой стиль, свои уникальные украшения, которые ценились как при дворе российского императора, так и среди королевских дворов других стран. При этом ювелирное искусство даже самых известных мастеров оставалось доступным русскому народу. Например, пасхальные яйца Фаберже, каждое из которых не похоже на другие, заказывал Император для себя и своей семьи, и при этом некоторые работы этого ювелира (сравнительно недорогие портсигары) могли позволить себе и менее обеспеченные люди. Современные российские дизайнеры не потеряли своей самобытности и уникальности, поэтому многие русские ювелирные украшения до сих пор высоко котируются на мировом рынке.

- Совместимость камней: магия самоцветов и мастерство ювелира

- Белое золото: изысканность на пике моды

Источник: www.luxemag.ru