Адмиралтейство в Санкт-Петербурге — первая русская кораблестроительная верфь на Балтике и величественное строение в стиле ампир. Его золоченный шпиль с корабликом-флюгером — один из символов города. Расположено Адмиралтейство между Зимним дворцом и Сенатской площадью с Медным всадником, на набережной реки Невы.

Адмиралтейство в Санкт-Петербурге

Адрес: Адмиралтейский пр., 1.

Адмиралтейство в Санкт-Петербурге — это грандиозное П-образное сооружение желтого цвета с белыми колонами, состоящее из основного здания протяженностью 407 метров и боковых корпусов, выходящих к Адмиралтейской набережной, так называемые Восточный и Западный павильоны. На шпилях павильонов развеваются Андреевский штандарт и российский флаг, главное здание украшает шпиль с золотым корабликом.

40 храмов, святилищ и дворцов в Луксоре ▲ [by Senmuth]

Между Восточным и Западным павильонами находятся бывшие доходные дома и дворец великого князя Михаила Михайловича (Адмиралтейская набережная, 8). Дворец был построен по проекту Максимилиана Месмахера в 1885-1891 годы, но великий князь не жил в нем. Из-за женитьбы, на внучке А.С. Пушкина Софии Меренберг, без разрешения Александра III, был выслан из России и проживал с женой и детьми за границей

Несколько фактов об Адмиралтействе

- От Адмиралтейства начинается «невский трезубец» — три главные улицы города расходятся в разные стороны: Невский проспект, Гороховая улица в центре и Вознесенский проспект. Эти улицы объединяют вокруг себя три главные площади: Дворцовую площадь, Сенатскую и Исаакиевскую.

- Адмиралтейство является одним из первых зданий в городе. Изначально оно выполняло не только функции верфи, но и оборонительные, шла Северная война со Швецией.

- Строительство кораблей на Адмиралтейской верфи осуществлялось с 1704 по 1844 годы.

- В 1709-1939 здесь находился Военно-морской музей, пока не переехал в здание Биржи.

- С 1925 года находилось Высшее военно-морское инженерное училище.

- В 1932-1933 годы в Адмиралтействе располагалась Газодинамическая лаборатория — конструкторское бюро по разработке ракетных двигателей.

- Во время Великой Отечественной войны шпиль Адмиралтейства был зачехлен.

- На медали «За оборону Ленинграда» изображены очертания Адмиралтейства, ей было награждено около 1,5 млн человек.

- В 2012 году в Адмиралтействе разместился Главный штаб ВМФ.

История создания Адмиралтейства

Архитектор Карл Росси (Созидатели Петербурга)

По легенде место для строительства верфи Петр I выбрал сразу после закладки Санкт-Петербурга и дал ей название Адмиралтейская. Официальной датой рождения Адмиралтейства считается 5 ноября 1704 года, когда Петр сделал запись в своем походном журнале:

«Заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен».

Адмиралтейство было любимым детищем Петра I, он лично сделал первый чертеж судостроительной верфи. Это были одноэтажные длинные мазанковые сооружения в виде буквы «П» с пятью бастионами, окруженные рвами с водой. Адмиралтейство одновременно было и верфью, и крепостью.

По всей стране нанимали корабельных плотников, лес привозили с Волги. Уже в 1706 году на воду был спущен первый корабль — артиллерийское парусное судно с 18 пушками. Каждый спуск судна был праздником и сопровождался музыкой, старший корабельный мастер получал награду. Еще при жизни Петра было построено 40 кораблей, всего с Адмиралтейской верфи на воду сошло около 300 судов.

В башне над главным входом в Адмиралтейство располагалась Адмиралтейств-коллегия — высший орган управления Российским флотом. Здесь вместе с адмиралами заседал и сам Петр I. Заседания коллегии продолжались до 11 часов, когда царь вместе с адмиралами подкреплял себя анисовкой, с тех пор предобеденную выпивку называют «адмиральский час» или «адмиральский полдень».

Кораблик Адмиралтейства

В 1719 году была предпринята первая перестройка Адмиралтейства под руководством голландского мастера Хармана ван Болоса. Над въездными воротами установили высокий «шпиц с яблоком» и корабликом на самом острие «шпица». Последующие перестройки Адмиралтейства не затронули эту оригинальную идею. С легкой руки Пушкина А.С. Адмиралтейский шпиль стали называть Адмиралтейской иглой.

Считается, что прообразом кораблика стал первый русский военный фрегат «Орел», на котором был поднят впервые русский морской флаг. Под корабликом находится позолоченный шар, в котором хранятся сообщения о всех ремонтах иглы и кораблика, имена мастеров, участвовавших в работах, документы о капремонтах.

Кораблик простоял на шпиле до 1815 года. Во время ремонта шпиля он был заменен на другой, а оригинал был утрачен. В 1866 году во время нового ремонта второй кораблик был заменен на новую копию. Сейчас он хранится в Военно-морском музее. Длина кораблика — 192 см, ширина — 158 см, а вес — 65 кг.

Золотой кораблик Адмиралтейства стал одним из символов города.

Современный вид Адмиралтейства

Долгое время все здания Адмиралтейства были деревянными и только в 1732 году началась капитальная реконструкция верфи под руководством архитектора Ивана Коробова. Центральная башня приобрела нынешний вид, купол, шпиль и кораблик были позолочены.

Современный облик здание, каким мы его сейчас видим, получило после кардинальной перестройки в 1806-1823 годах по проекту архитектора Андреяна Захарова. Планировка здания была сохранена, но Адмиралтейство получило гармоничный облик с многочисленными скульптурами и барельефами, прославляющими военно-морской флот России.

В центре главного корпуса расположена высокая башня, увенчанная шпилем с корабликом. Средняя часть башни окружена колоннадой, а в основании находится въездная арка. По бокам арки с обеих сторон на высоких постаментах установлены нимфы, поддерживающие земной шар. Над аркой — летящие гении Славы и аллегорический барельеф «Заведение флота в России».

На углах первого яруса башни установлены 4 фигуры античных героев — Александра Македонского, Ахилла, Аякса и Пирра. Над колоннадой, опоясывающей основание шпиля, расположены 28 скульптурных аллегорий: огня, воды, земли, воздуха, четырех времен года, четырех стран света и другие. Здесь есть фигуры Урании — музы астрономии и египетской богини Изиды — покровительницы корабельщиков. Каждая статуя повторена два раза.

В создании скульптур принимали участие лучшие русские скульпторы XIX века – С. Пименов, В. Демут-Малиновский, И.Теребенев, Ф.Щедрин, А.Анисимов.

Не все скульптуры сохранились, во второй половине XIX века по просьбе священнослужителей несколько скульптур убрали, из-за их «языческого вида», а вместо них были установлены пушки с ядрами.

Средняя часть Адмиралтейства окружена колоннадой. На ее флангах установлены 12- и 6-колонные портики, которые повторяются на боковых фасадах. Павильоны, обращенные к Неве, композиционно близки основанию центральной башни и увенчаны флагштоками с изваяниями дельфинов.

Александровский сад

Открытое пространство перед южным фасадом Адмиралтейства до середины XVIII века называлось гласисом. Позже оно получило название Адмиралтейский луг, здесь проходили военные учения и народные гулянья. В 1817 г. канал, отделявший луг от Адмиралтейства засыпали, на его месте был разбит бульвар.

В 1870-е гг. здесь разбили Александровский сад, получивший название в честь правившего в то время Александра II. Перед адмиралтейской башней появился фонтан, а вокруг него бюсты писателей и музыкантов. На главной аллее установили статуи Геракла и Флоры, а в глубине сада памятник известному путешественнику Н.М. Пржевальскому.

Сейчас в здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге расположен штаб Военно-морского флота РФ, рассмотреть его изнутри нельзя, экскурсии не проводятся. Можно прогуляться вокруг здания и полюбоваться им снаружи.

Достопримечательности рядом с Адмиралтейством:

- Исаакиевский собор;

- Невский проспект.

Источник: dostop.ru

Здание Адмиралтейства в Питере

Одним из главных петербургских символов по праву считается знаменитое Адмиралтейство. Это прежде всего исторический памятник – именно здесь лично Петром Первым была заложена верфь по созданию российских кораблей, здесь создавался отечественный флот, имеющий героическую и славную историю.

Во-вторых, Адмиралтейство является архитектурным памятником русского ампира 18-19 веков. История создания адмиралтейства и как судостроительного производства и как архитектурного градостроительного комплекса весьма интересна.

История создания и развития

18 век

Как комплекс сооружений, созданный для строительства и ремонта российских кораблей, Адмиралтейство возникло при Петре Первом. Самое первое русское адмиралтейство было построено в городе Воронеже, а суда, построенные там, принимали участие в Азовском походе.

Гото Предестинация — корабль времен Петра Первого в Воронеже

В новом же городе, строящемся на Неве, в непосредственной близости от моря, строить корабли, как говорится, сам бог велел.

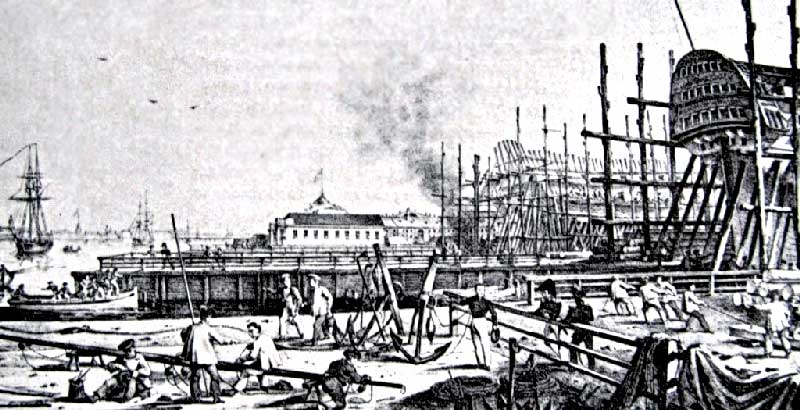

Строительство кораблей на петербургской адмиралтейской верфи

В начале 18 века на берегу Невы, при самом активном участии Петра, была построена деревянная адмиралтейская крепость-верфь. Время было военное, поэтому при сооружении верфи были приняты соответствующие защитные меры, которые состояли в устройстве земляных валов, бастионов и рвов, заполненных водой. Так же с северо-восточной стороны за счет вырубки лесов была создана обязательная эспланада (ровная просматриваемая площадка).

Уже к 1706 году, меньше чем за два года, был построен и спущен на воду первый петербургский корабль. А через десять лет в Адмиралтейском приказе работало уже 10 тыс. человек, которые трудились на строительстве кораблей, в мастерских и складских помещениях, занимались различными административными делами ведомства. При адмиралтействе даже существовала модель-камера, специальное помещение для хранения схем, чертежей и даже моделей уже построенных кораблей. Позже модель-камера переросла в Морской музей.

Адмиралтейство начала 18 века

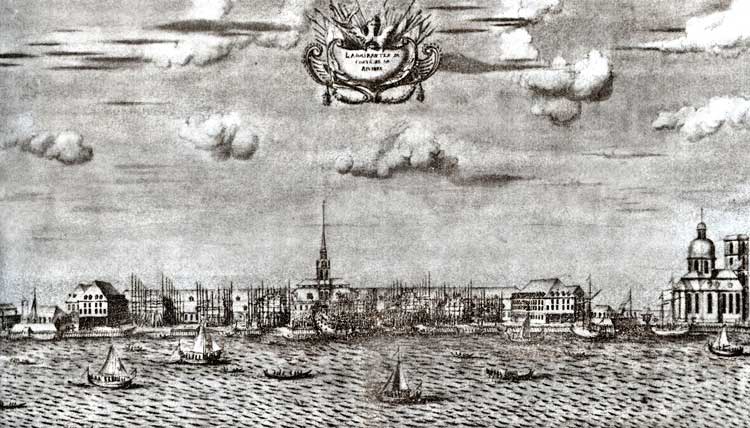

В 1716 году комплекс одноэтажных адмиралтейских зданий был вытянут вдоль Невы в п-образном виде. А в 1719 году ворота адмиралтейского въезда впервые украшаются металлическим шпилем с фигуркой трехфлагового кораблика, сделанного голландскими мастерами. С тех пор, кораблик адмиралтейского шпиля стал символом города. С какого корабля был создан силуэт адмиралтейского кораблика доподлинно неизвестно, говорят что флаги его были чисто золотые, а в носовую часть был помещен один из личных строительных инструментов Петра Первого.

Кораблик Адмиралтейства

Тот первый кораблик, простоявший на шпиле практически сто лет, при ремонтных работах был утерян. Второй кораблик весом 65 кг, установленный взамен первого, продержался более семидесяти лет, а затем был отправлен в Морской музей. Его заменил повторяющий его в точности – третий кораблик.

Только после смерти Петра, уже в 30-х годах 18 столетия, были, наконец построены каменные адмиралтейские корпуса. Архитектор И.Коробов смог создать монументальное сооружение, не меняя его первоначального плана. Въездные ворота он украсил стройной башней с золоченым шпилем, заканчивающимся флюгером-корабликом. С тех пор и плывет тот кораблик на 72-метровой высоте, видный из разных частей города.

Адмиралтейская арка со шпилем

В то время еще не существовало Дворцовой площади, не было нынешнего Зимнего дворца, а ненужная более эспланада постепенно превратилась в Адмиралтейский луг, на котором проводились народные гулянья, воинские ученья и пасся царский скот.

В 60-е годы того же столетия по градостроительному плану А.Квасова определились границы главных городских площадей. Адмиралтейский луг был покрыт каменной мостовой и постепенно превращался в Дворцовую площадь. Три главных городских улицы – Невского проспекта, Гороховой и Вознесенской – сходились к зданию Адмиралтейства.

Город хорошел, развивался, его облик становился стильным и узнаваемым. Настало время и само здание Адмиралтейства привести к общему гармоничному знаменателю с построенными рядом великолепными сооружениями. Эта задача легла на плечи архитектора А.Захарова в начале 19 века.

19 век

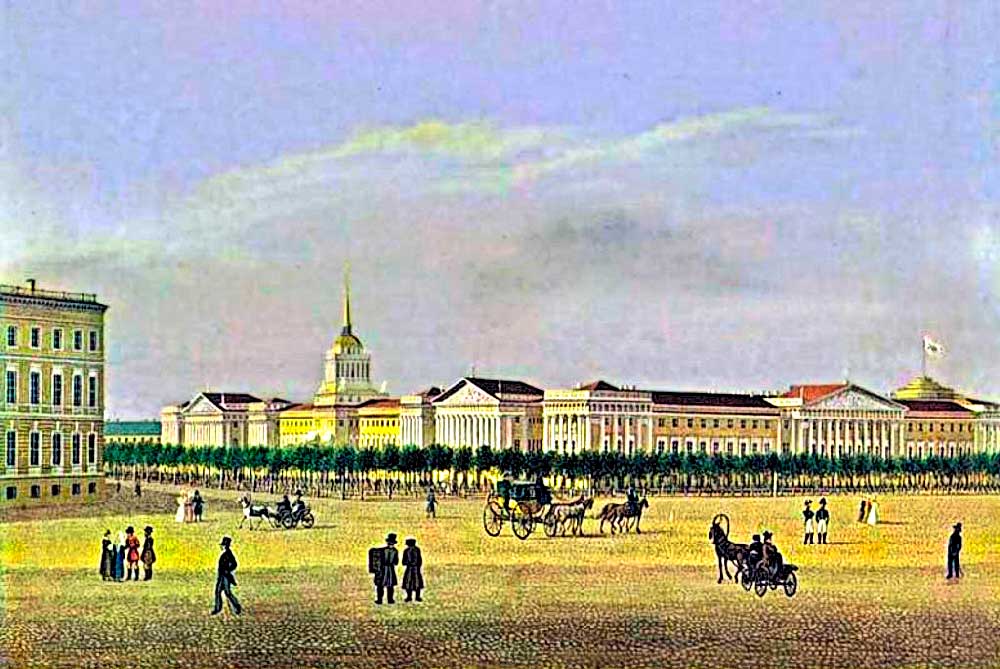

Оттолкнувшись от идеи создания Адмиралтейства как символа могущества российского флота, Захаров полностью перестроил корпуса зданий, сохранив, однако, общий существующий план и башню со шпилем И.Коробова.

Здание Адмиралтейства в начале 19 века

Остатки Адмиралтейского луга и верфные сооружения были превращены в бульвар, ставший впоследствии Александровским садом. Грандиозное, вытянутое на 400 метров вдоль Невы, сооружение состояло из внешних и внутренних корпусов. Коробовская башня была доминирующим центром. Чтобы очень вытянутое здание не смотрелось монотонно, оно было разбито на ритмические части – то выступающий портик, то гладкая стена.

Ритм адмиралтейских корпусов

На всем протяжении корпусов можно увидеть разнообразные скульптуры, барельефы, аллегоричные изваяния и т.д. Лейтмотивом всех украшений легко читается морская тематика и могущество Русской морской державы.

За весь период существования адмиралтейской верфи, с неё было спущено более 250 российских кораблей. Но с середины 19 века здание стало использоваться только как сугубо административное. Здесь, кстати, служили некоторые великие князья из династии Романовых. Находился здесь и Военно-морской музей.

Здания Адмиралтейства со стороны Невы

В 60-е годы при Александре Втором маленькая адмиралтейская церковь превратилась в Собор Св.Спиридона Тримифунтского, для которого была возведена колокольня. Выросший статус церковного учреждения Адмиралтейства привел к разногласиям светского и церковного отношения к некоторым изображениям, украшающим адмиралтейские стены. В результате многочисленных дискуссий часть языческих скульптур и архитектурных украшений была убрана, хотя против их изъятия выступали архитекторы и художники города.

В конце 60-х на башне Адмиралтейства появились часы европейского производства. При Николае Втором эти часы были заменены на электрические.

Часы на здании Адмиралтейства

20 век

После революции адмиралтейское здание было занято и Военно-морским революционным комитетом, и конструкторским бюро Газодинамической лаборатории, и Высшим военно-морским инженерным училищем им. Ф. Дзержинского.

Адмиралтейский кораблик над Петербургом

С 2013 года здание Адмиралтейства отдано Главному командованию Военно-Морского Флота России. А петровский кораблик, пусть и в отреставрированном виде, все также плывет над городом и над Невой через годы, через социальные потрясения, войны, разрухи и восстановления. Пожелаем же ему дальнейшего счастливого плаванья!

Источник: russo-travel.ru

Почему у Адмиралтейства стоят нимфы?

Сейчас некоторые пьедесталы пустуют, на других сохраняются якоря и маленькие пушечки с горками ядер рядом. По сторонам же от главных ворот Адмиралтейства стоят завораживающе прекрасные группы нимф, поддерживающих небесные сферы. Только они и напоминают, что ставились пьедесталы отнюдь не для экспозиции пушек и якорей.

Стихотворение Осипа Мандельштама и комментарий к одной его строчке.

Адмиралтейство

В столице северной томится пыльный тополь,

Запутался в листве прозрачный циферблат,

И в темной зелени фрегат или акрополь

Сияет издали — воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,

Служа линейкою преемникам Петра,

Он учит: красота — не прихоть полубога,

А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,

Но создал пятую свободный человек:

Не отрицает ли пространства превосходство

Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,

Как плуги брошены, ржавеют якоря —

И вот разорваны трех измерений узы

И открываются всемирные моря.

Май 1913

К строке “Как плуги брошены, ржавеют якоря…”

Незадолго до своей смерти в 1811 году А.Д. Захаров, уже не чаявший дождаться завершения строительства Адмиралтейства, составил подробный проект его скульптурного убранства, с рисунками всех статуй и барельефов.

Россия в борьбе завоевала честь называться крупнейшей морской державой

“Украшения на фасаде – писал он – должны быть сделаны изящнейшие и самыми опытными мастерами”. Скульптура, по мысли Захарова, должна была не только украшать фасады, но олицетворять идею: Россия в борьбе завоевала честь называться крупнейшей морской державой.

Барельефы (почти все они сохранились) были выполнены в основном по моделям И.И. Теребенева, круглую скульптуру из пудостского камня выполнили Ф.Ф. Щедрин (в том числе фигуры нимф со сферами), В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, А.А.

Анисимов.

У ворот выходящих к Неве павильонов, под которыми протекал канал, восседали мощные статуи-аллегории: у восточного Европа и Азия, у западного Африка и Америка. Их можно скорей угадать, чем рассмотреть на двух листах панорамы Тозелли 1820 года.

У подъездов возлежали статуи, олицетворявшие великие реки России: Волгу, Дон, Днепр, Неву, Енисей, Лену. Представление о них можно составить только по рисункам Захарова. На некоторых изображениях Адмиралтейства можно увидеть почти неразличимые статуи двенадцати месяцев, в качестве акротериев украшавших все четыре фронтона здания.

Когда строительство Адмиралтейства было завершено, началась перестройка Исаакиевского собора по проекту О. Монферрана. Церковь была временно переведена в левую часть главного фасада Адмиралтейства. Но, когда работы по собору близились к концу, решено было, что церковь в Адмиралтействе останется, и духовенство не захотело и дальше терпеть при входе в церковь возлежащие на пьедесталах человеческие фигуры, олицетворяющие Неву и Днепр, а на фронтоне вместо креста статуи летних месяцев – Июнь, Июль и Август.

Духовенство не захотело и дальше терпеть при входе в церковь возлежащие на пьедесталах человеческие фигуры, олицетворяющие Неву и Днепр

Еще в октябре 1854 года главный священник Армии и Флота В.И. Кутневич писал: “Над собором нет креста, а вместо него наверху собора поставлена статуя, принадлежащая к языческой мифологии, а также при входе в церковные сени помещены две колоссальные статуи из той же мифологии, что служит предметом осуждения для входящих в церковь Долгом поставляю сообщить о сем Инспекторскому департаменту Морского министерства и всепокорнейше просить: не признает ли он возможным снять над собором и при входе в оный мифологические изображения и дозволить над собором поставить животворящий крест…”

Но дело откладывалось, умер Николай I, решение принимал уже Александр II в 1860 году. Он возражать не стал и повелел: “Нижние статуи, что у входа, можно снять, представить рисунок фасада в теперешнем его виде. Составить проект средней статуи, чтобы держала крест в руке”.

Но вдруг выяснилось, что вся скульптура Адмиралтейства, высеченная из пудостского камня, пришла в ветхость и требует реставрации. Начались разговоры о том, что надо бы и всю скульптуру со здания убрать. Царь принял половинчатое решение: “Высочайше разрешено: все статуи снять, кроме находившихся у центральной части здания и около шпица и против фронтона Адмиралтейского собора. Вместо центральной статуи поставить Крест на шаре”.

В том же 1860 году всю скульптуру, кроме башенной, сняли и расколотили на мелкие куски

В том же 1860 году всю скульптуру, кроме башенной, сняли и расколотили на мелкие куски. Работы обошлись в сорок рублей с копейками. Но этот ущерб удалось минимизировать: камень продали на щебень, реализовали и металлические скобы, которыми крепились статуи. Итого вся операция обошлась в двадцать с чем-то рублей. Потратиться хотя бы на фотографирование того, что уничтожалось, исполнителям, видимо, в голову не пришло.

Судя по фотографиям разных лет, пьедесталы оставались пустыми до конца 1900-х годов, когда у правого подъезда главного фасада появилась пушка с ядрами, а у павильонов со стороны Невы – якоря. Пьедесталы у церковного подъезда до революции оставались пустыми.

У подъезда со стороны Зимнего дворца первоначально скульптуры и, следовательно, пьедесталов не было. Когда они были перенесены туда от западного фасада и когда на них появились якоря, сведений об этом не встречалось.

Источник: antennadaily.ru