Даже в домах, где никогда не держали комнатных растений, под Новый год обязательно появляется сразу целое дерево. Но вы когда-нибудь задумывались, откуда вообще взялась эта традиция — приносить домой елку? Мы задумались. И выяснили много интересного.

Вечнозеленые Сатурналии

Традиция украшать вечнозелеными ветвями растений (не только елок) дома и храмы возникла еще задолго до появления такого праздника, как Рождество.

В самый короткий световой день в году, или в день зимнего солнцестояния — с 21 на 22 декабря, — кельты собирали дубовые ветки, которые символизировали торжество жизни, и жгли костры. Примерно то же самое в декабре делали древние египтяне, которые считали, что до этого момента бог солнца Ра терял свои силы, а далее, с ростом продолжительности светового дня, он начнет пробуждаться ото сна. В честь этого люди несли домой пальмовые листы — символ торжества жизни над смертью.

Но больше всего Рождество или Новый год современному человеку напомнили бы римские Сатурналии, торжества в честь бога земледелия Сатурна, которые шли несколько дней подряд — с 17 декабря. В этот самый важный праздник Древнего Рима люди приносили в храмы ветви вечнозеленых деревьев и обменивались подарками.

Как появилась традиция украшать ёлку

Есть версия, что дата католического Рождества — 25 декабря — была специально привязана к одному из последних дней Сатурналий, чтобы первым обратившимся к христианству римлянам было легче адаптироваться к новому календарю.

Святой Бонифаций или Мартин Лютер?

Когда именно ель заинтересовала христиан, непонятно. Известно, что примерно тысячу лет назад, а то и чуть раньше, жители Северной Европы подвешивали ели вверх тормашками, но неясно зачем. Впрочем, есть гипотеза.

По одной из легенд, важным христианским деревом ель сделал святой Бонифаций (примерно 680–754), первый проповедник Германии. Путешествуя по Германии и Нидерландам, Бонифаций стремился обратить всех оставшихся язычников в католиков. Он знал, что в окрестностях деревни Гейсмар местные жители ежегодно собирались возле так называемого «Громового дуба» — рядом с ним они приносили в жертву богу Тору человека, чаще всего маленького ребенка. Святой Бонифаций вознамерился уничтожить и дуб, и язычество в Гейсмаре.

Прибыв на место как раз в момент жертвоприношения, Бонифаций схватил топор и срубил «Громовой дуб»

Ко всеобщему изумлению, из корней дуба выросла маленькая елочка, которая тут же превратилась в инструмент проповедника — указывая на нее, Бонифаций заявил: «Сегодня это маленькое деревце, лесное дитя, будет вашим священным деревом. Оно — знак вечной жизни с вечнозелеными листьями. Посмотрите, как указывает оно вверх, в небеса. Назовем его деревом младенца Христа: собирайтесь вокруг него не в диком лесу, но в своих домах, где оно укроет не кровавые промыслы, а дары любви и обряды доброты».

Треугольная форма ели стала отличным подспорьем для объяснения концепции Троицы. От святого Бонифация, как принято считать, пошла и традиция крепить небольшие елки вверх ногами. Якобы так треугольник смотрится нагляднее. Но самое интересное — все эти события, по преданию, происходили как раз под Рождество. Впрочем, нет никаких существенных доказательств в пользу правдивости легенды о елке и святом Бонифации.

Есть и другая легенда — в 1441 году украшенная елка якобы появилась на городской площади эстонского Таллина, который претендует на звание родины рождественской елки. С одной из прибалтийских столиц за это звание борется другая — Рига, на площади которой елка была установлена в 1510 году. В честь этого там даже есть небольшой памятник.

Но установка елей что в Таллине, что в Риге вряд ли была связана с Рождеством

Оба дерева были посажены «Братством Черноголовых» — сообществом неженатых купцов и судовладельцев Ливонии (историческая область, располагавшаяся на территории современных Эстонии и Латвии. — Прим. ред.). Принято считать, что сначала люди танцевали вокруг тех елок, а затем поджигали их. Но стопроцентного доказательства чьего-либо первенства в балтийской елочной гонке нет.

Скорее всего, традиция устанавливать праздничную елку вообще зародилась на территории Германии. Там есть легенды о том, что ставить елки на праздник придумал реформатор церкви Мартин Лютер.

По преданию, одной декабрьской ночью Лютер возвращался домой и, взглянув на небо, удивился мириадам звезд, сияющих сквозь ветви деревьев. Пораженный красотой, дома он сказал своим детям, что увиденное напомнило ему об Иисусе, который оставил звезды, чтобы спуститься на землю на Рождество. Проповедник принес домой ель, украсил ее свечами, а на верхушку водрузил звездочку — в память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам дорогу к пещере Девы Марии и Иосифа. И придумал рождественскую елку.

Для тех, кому не нравится легенда о Лютере, есть более общая и обезличенная история. В канун Рождества лесник и его семья собрались в доме у праздничного огня. С улицы постучали, и, открыв дверь, лесник обнаружил только беспомощного маленького мальчика. Добродушное семейство приняло ребенка, накормило и уложило в постель к самому младшему сыну.

Рождественским утром семья лесника обнаружила, что мальчик — не кто иной, как Иисус, явившийся к ним. Он сломал ветку ели, стоящей возле дома, и подарил семье в благодарность за заботу. Так люди и начали делать рождественские венки из еловых ветвей, а порой и ставить целые деревья дома.

Начиная с первой половины XVI века свидетельства об установке елок на площадях появляются по всей Германии

Вместо привычных игрушек на деревья тогда вешали сладости: имбирные пряники, яблоки, финики, крендели и вафли, обернутые в золотую фольгу. Люди не всегда могли позволить себе установку целых деревьев в собственных домах, поэтому приносили к себе еловые, буковые, самшитовые и тисовые ветви.

Постепенно рождественское дерево стало важным и очень ценным атрибутом праздника. Люди не ленились ходить в лес, рубить елки самостоятельно и с трудом тащить их до дома — только бы обзавестись престижным праздничным символом. Истерия была настолько массовой, а нашествие предновогодних людей в леса настолько обширным, что перед Рождеством в 1554 году эльзасский город Фрайбург даже запретил спиливать деревья.

Кто такие Иваны елкины

В России новогодняя елка появилась во времена Смуты (1598–1613) –традицию устанавливать на Рождество вечнозеленое дерево привезли с собой польские интервенты. Тогда новшество оценили только бояре. В XVII веке елки, впрочем, и без этого пользовались хоть небольшим, но спросом: их закупали на Рождество немцы из Немецкой слободы.

Именно их примером вдохновился Петр I, удивленный тем, что немецкие друзья вместо шишек снимают с елок сладости. 29 и 30 декабря (19 и 20 декабря по новому стилю) 1699 года он постановил вести летоисчисление как в Европе и, кроме того, отмечать Новый год с 31 декабря на 1 января, а гулять еще семь дней после.

На праздник дворянам и знати полагалось ставить дома деревья, а всем остальным жителям Москвы можно было ограничиться деревцем «или веткой над воротами или над хороминой своей». Правда, именно о елках Петр не писал. Украсить дом можно было и можжевельником. Впрочем, ставить его прямо в избу не требовалось — главное, чтобы веточка висела над воротами.

После смерти Петра I традицию подзабыли. Хвойные ветки остались только в кабаках, которые перед Новым годом продолжали украшать, согласно завету Петра I. Иногда возле входа в питейное заведение ставили целое дерево, просто втыкая его возле ворот или прислоняя к стенам — и оно стояло целый год, до следующего праздника. В итоге кабаки так и стали называть — «елками» или «Иванами елкиными».

Первая детская елка

Повсеместное распространение елок оказалось возможным благодаря женитьбе великого князя Николая Павловича на прусской принцессе Шарлотте. Княгиня убедила двор в необходимости украшать рождественский и новогодний стол венками из еловых веток, а вскоре добилась и установки полноценной елки в Аничковом дворце.

В 1828 году Шарлотта, которая уже стала императрицей Александрой Федоровной, организовала «детскую елку» для детей и племянниц. На торжество пригласили не только маленьких княгинь и князей из ближайшего императорского круга, но и детей придворных. Те рассказали о волшебном празднике родителям — на всех столах там стояли маленькие елочки со сладостями и подарками, — и на следующий год елки поставили во всех знатных домах Санкт-Петербурга.

Правда, в народ традиция не ушла: знаменитые современники эпохи, поэты и писатели, не упоминают о детских елках, даже если их герои празднуют Рождество и Новый год.

И вот она, нарядная…

Подлинно неизвестно, когда елка стала главным новогодним украшением русских домов. Да, в 30-х годах XIX века ее стали устанавливать дворяне, но остальные жители Санкт-Петербурга, а тем более других городов, к елкам оставались равнодушными. А в середине 40-х елки вдруг стали нужны всем. Модное «немецкое нововведение», которое изначально называли «рождественским деревом» (прямой перевод немецкого «Weihnachtsbaum»), превратилось в обычный атрибут новогоднего торжества.

Правда, для большой елки у многих просто не хватало места, поэтому в дома часто приносили только совсем маленькие елочки — и ставили их на столах.

Проживали и большие, и маленькие елки только один праздничный день, потому что дети, больше всех ожидавшие нарядную елку, увешанную подарками, ощипывали дерево, не оставляя никакого праздничного убранства. После этого даже большие деревья выносили из залов и выбрасывали.

Через несколько лет в домах стали устанавливать большие елки высотой до потолков. Их ставили в центре самой большой комнаты, где из каждого угла просматривались елочные украшения. Вокруг елок водили хороводы, напевая старинные песни. Между прочим, в том числе и немецкие: главной рождественской песней на русских елках была «О Tannenbaum, о Tannenbaum!

Wie grün sind deine Blätter» («О рождественская елка, о рождественская елка! Как зелена твоя крона»).

Первую публичную елку нарядили в Санкт-Петербурге в помещении Екатерингофского вокзала в 1852 году. В этот раз традиция пришлась всем по душе. Влиятельные дворяне, которые хотели прослыть меценатами, стали спонсировать проведение благотворительных праздников для бедных детей, помогая в том числе и в украшении елок.

С декором еще во времена Петра не заморачивались: на ветки ставили те же немецкие свечи и сладости. Украшения стали разнообразнее, когда в XVIII–XIX веках елки стали появляться в домах Англии, Австрии, Чехии, Голландии и Дании. В Россию из Германии стали привозить стеклянные шары и игрушки, а в конце XIX века в стране наладили собственное производство елочных игрушек.

Легенда о мишуре

Мы привыкли украшать елки стеклянными шарами, гирляндами и мишурой. Последняя была создана в 1878 году в Нюрнберге: тонки полоски посеребренной медной проволоки позиционировали как сосульки, а затем — волосы ангелов.

До появление мишуры из фольги это украшение стоило довольно дорого. Возможно, именно поэтому и появилась небольшая городская легенда о бедной семье, которая не может позволить себе купить украшения для рождественской елки.

По преданию, когда в канун Рождества дети и взрослые легли спать, паучок покрыл паутиной всю елку. На утро она чудесным образом превратилась в золотые и серебряные нити, точь-в-точь похожие на мишуру.

Сегодня в некоторых частях Германии, Польши и Украины елки специально украшают игрушками в виде паутинки. А обнаружение настоящего паука или паутины на рождественской елке означает удачу в новом году.

Новейшая история елки

В 10-х годах XX века ставить в домах елки внезапно запретили. Во время Первой мировой войны немецкие военнопленные решили отпраздновать Рождество в одном из саратовских госпиталей. Как полагается, с елкой. Пресса негодовала, и в итоге император Николай II решил, что изначально немецкую традицию, то есть «вражескую», необходимо пресечь. Правда, сразу после Революции запрет отменили: первую общественную елку установили уже на 31 декабря 1917 года в Михайловском артиллерийском училище.

Елки ставили вплоть до 1926 года — потом ЦК ВКП (б) посчитал обычай антисоветским и ассоциирующимся исключительно с Рождеством, что в условиях борьбы с религиозными предрассудками было, конечно, неприемлемо.

Реабилитировали елку только через десятилетие, когда в газете «Правда» 28 декабря 1935 года появилась заметка кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП (б) и 2-го секретаря ЦК КП (б) Украины Павла Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». 29 декабря «Правда» опубликовала еще один «елочный текст» о проведении 1 января утренников с елками в школах, детских домах и клубах.

Сначала елки украшали так, как было заведено еще в далекой Германии XVI века — вешали на них конфеты и фрукты. Потом на ветвях стали постепенно появляться привычные стеклянные игрушки, Деды Морозы и Снегурочки, крольчата и другие лесные зверьки. Когда человек полетел в космос, на елочных ветвях надолго прописались ракеты со спутниками и космонавтами. Новый год постепенно заменил Рождество — через два года после окончания Великой Отечественной войны дату объявили праздничным и выходным днем. Всесоюзный утренник проходил сначала в Колонном зале Кремлевского дворца, затем — в Георгиевском, и наконец — в Кремлевском дворце съездов, где елки организуют и сегодня.

С декабря 1996 года на Соборной площади Кремля появляется главная елка страны. Как правило, это живое дерево из Подмосковья. Ель ищут еще летом. Среди критериев отбора — визуальная привлекательность, размер и стойкость к погодным условиям. Дерево подыскивают не в чаще, а как можно ближе к дороге — чтобы его было легче грузить в автопоезд, который и доставляет груз в Кремль.

В этом году на почетную роль главной елки страны выбрали 28-метровое дерево из Щелковского района Подмосковья, которому недавно исполнилось 90 лет.

Источник: mel.fm

Почему на Новый год ставят елку?

Новый год является одним из самых любимых праздников взрослых и детей. Помимо вкусных блюд и подарков, наиболее знаковым событием является установка елки. Новогоднее дерево ставят не только на центральной площади города, но и в каждом доме. Независимо от внешнего вида, новогоднюю красавицу любят и уважают все, танцуют около нее хороводы и кладут под нее подарки. Несмотря на то что новогодняя елка для нас является традиционным и привычным символом, так было не всегда.

История происхождения традиции

Современные люди воспринимают традиции предков как данность, и далеко не все знают их корни и историю. Новый год стали отсчитывать от рождения младенца Иисуса Христа, так как это событие было для людей значительным и великим. Все символы и поверья, которые дошли до наших дней имеют обоснование, которое стоит знать. Даже такой простой на первый взгляд вопрос о том, зачем на Новый год люди ставят елку, многих может застать врасплох.

История возникновения традиции устанавливать дома новогоднее дерево пришла с тех самых пор, как родился Иисус. Существует поверье, что на праздник в честь рождения младенца пришли не только люди, но и все живое. Каждый хотел поздравить малыша, но только одна елка, проделавшая долгий путь, постеснялась войти и осталась у пещеры, где был младенец. Деревья поинтересовались причиной такого поведения, и елочка объяснила, что у нее нет ни красивых листьев, ни благоухающих цветов, ни сочных фруктов, ей нечем поразить малыша, и нечего ему принести в дар.

Кроме этого, ель опасалась поранить ребенка своими иголками – и решила не входить вместе со всеми.

Такая забота и скромность поразили деревья, траву и живность, и они одарили елку самыми разнообразными дарами, украсив ее и преобразив, и только в таком виде она решилась зайти к Иисусу Христу. Поверье гласит, что малыш, увидев такое красивое дерево, потянулся к нему, и на макушке в тот миг загорелась Вифлеемская звезда. Именно такой внешний вид елки и стал символом Нового года. По другому поверью причиной преображения ели стали ангелы, которые видели стремление елочки поприветствовать младенца, но из-за своей скромности постеснявшейся сделать это. Ангелы даровали вечнозеленому дереву украшения и огоньки, которые преобразили ель, и она с радостью вошла к Христу в его день рождения.

Еще одним вариантом, откуда у нас появилась традиция ставить новогоднюю елку, можно считать немецкий праздник Сильвестр, который и стал прародителем Нового года. Немцы собирались семьями, готовили большое количество блюд, убирали и украшали дом.

Елка в домах считалась символом праздника и так полюбилась людям, что стала традиционной даже после смены Сильвестра Новым годом.

Еще одно поверье гласит, что во времена, когда язычество стало сходить на нет, монарх Бонифаций решил полностью с ним распрощаться, срубив священное для немцев тогда дерево – дуб. Когда этот дуб падал, он сломал, примял и повредил многие деревья вокруг, и только одна елка уцелела, потому и стала символом новой христианской веры.

Некоторые считают, что благодаря немецкому реформатору Мартину Лютеру в XVI веке появилась традиция приносить на Новый год ель в дом и украшать ее. Именно он начал проводить такой ритуал, который впоследствии взяли на заметку и другие. Современные люди наряжают елку для того, чтобы украсить дом, сделать его праздничным и красивым, чтобы подарить счастье детям и создать в доме новогоднюю атмосферу.

Задабривание духов леса

В древней Германии люди были очень верующими и поклонялись богам и духам, потому время от времени ублажали их дарами. Люди считали, что хвойные деревья являются проводниками между мирами, потому чаще всего ритуалы проводились в лесу.

Немцы наряжали дерево лентами и красивыми вещами, вешали сладости, чтобы ублажить духов леса и обеспечить себе счастливую и безбедную жизнь на будущий год. Существовали обряды и традиции, согласно которым украшали елку. Сейчас новогоднее дерево ассоциируется исключительно с самим праздником, и о его сакральном значении многие даже не подозревают. Раньше встреча Нового года происходила в лесу, сейчас же елку рубят и устанавливают дома, собирая родных и близких на праздник. Современные люди отмечают прибытие нового календарного года, загадывают желания, празднуют и веселятся от души.

Некогда религиозный и в некотором роде мистический обряд поклонения духам стал первоисточником к современному празднику, который отмечают во всем мире. Несмотря на то что традиция устанавливать елку зародилась в Германии, она очень быстро набрала популярность, и теперь почти в каждом доме в канун Нового года ставят ель или сосну, украшают ее огнями, дождиком, игрушками и сладостями, а на макушку помещают звезду.

Считается, что пышные гулянья на праздник и веселая встреча Нового года принесут удачу и поспособствуют исполнению всех желаний.

Откуда взялся символ в России?

Традиция ставить елку на Новый год пошла у россиян со времен Петра I, который придумал отмечать на Руси те же праздники, что были тогда в Европе. Именно благодаря данному правителю празднование Нового года сместили и начали его встречать не 1 сентября, а 1 января. Петр I также пытался ввести обычай ставить елку в качестве украшения, но в те времена люди не восприняли данное новаторство, так как хвойные деревья использовались в похоронных обрядах.

Новую жизнь новогодним традициям дала жена Николая I: она стала украшать дом на Рождество и Новый год игрушками и другими красивыми вещами. Именно в эти времена в помещениях и появилась елка, которая теперь уже закрепилась в качестве новогоднего символа. Александра Федоровна была немкой по происхождению, потому с самого детства видела ель в доме на Новый год, а после замужества перенесла эту традицию в Россию.

Появление новогоднего хвойного дерева при дворе вызвало интерес и ажиотаж, и уже через несколько лет у каждого простого человека на Новый год стояла елка. Символ праздника принято было украшать стеклянными игрушками и сладостями. Сейчас же их во много заменили пластиковые игрушки, имеющие такой же красивый внешний вид, но большую практичность и долговечность.

Кроме игрушек, современные люди украшают новогоднюю красавицу гирляндами, что особенно красит ее в темное время суток. Традиция ставить елку на Новый год пришла из Германии и, проделав довольно долгий путь, прижилась во всех странах мира, объединив их и сплотив.

Пусть причина возникновения данной традиции носила религиозный характер и была подпитана верой в духов, но в итоге она вылилась в красивый, шумный, веселый праздник, который радует и взрослых, и детей, позволяя на миг забыть обо всем и окунуться в сказку. Сама ель является символом праздника, и неважно, живая она или искусственная, главное, что в доме царит праздничная атмосфера.

В послереволюционную эпоху советское правительство попыталось отменить празднование Нового года, однако любовь народа к этому торжеству была настолько сильной, что в 30-х годах прошлого века все вернули на место, и теперь ему ничто не угрожает. Еще со времен Петра I во время встречи Нового года запускали сигнальные ракеты и фейерверки, что и делают по сей день. В новогоднюю ночь в каждом городе после 12-го удара часов небо озаряют яркие и прекрасные огни салютов, а в помещении можно увидеть бенгальские огни. Эти атрибуты до сих пор являются неизменными и любимыми, делая Новый год особенным праздником.

Ель как талисман

Издавна елку наряжали, чтобы ублажить духов, с той же целью ее приносили домой, но теперь это дерево служит талисманом и предвестником замечательного новогоднего праздника. В разные времена елку украшали самыми разнообразными предметами.

- Орешки, фрукты и все то, что можно было найти в это время года. Для придания оригинального и привлекательного внешнего вида подручный материал декорировался яркой бумагой и обертками, что выглядело эффектно и празднично.

- Вырезанные из картона фигурки зверей и людей, а также лакомства и все, что подходило под тематику праздника. Бумажные игрушки красиво разрисовывались и украшались лентами. На самой верхушке елки стали размещать Вифлеемскую звезду.

- Стеклянные игрушки, которые стали изготавливаться у стеклодувов изначально на заказ, а позже как товар общего пользования. Традиционными елочными украшениями были стеклянные шары разных цветов, размеров и с различным рисунком.

- Во времена Советского Союза стало модно использовать в качестве украшений солдатиков, космонавтов, парашютистов. На елку стали развешивать гирлянды с небольшими лампочками, которые красили в разные цвета или прикрывали разноцветными пластмассовыми фигурками. Вифлеемская звезда была вытеснена красной пятиконечной макушкой.

- Сейчас в продаже можно найти самые разнообразные игрушки на любой вкус – как ручной работы, так и фабричные изделия, выпускаемые огромными тиражами. В качестве яркого дополнения стали использовать LED-гирлянды, в которых имеется большое количество крохотных лампочек, способных мигать в разных режимах, что очень красиво смотрится.

Традиции переменчивы – одни возникают, другие исчезают, но некоторые переходят из поколения в поколение, лишь немного видоизменяясь. Использование елки в качестве символа Нового года – это недорогое, простое и эффективное решение, которое позволило создать ощущение праздника, места для проведения праздничной программы и тот образ, с которым практически у всех ассоциируется Новый год.

Пришедшая к нам из Германии традиция, основанная на обрядах и поклонении духам, вылилась в семейный праздник, когда люди забывают обо всем, гуляют и отдыхают, а также обмениваются подарками, чтобы порадовать друг друга.

О том, почему на Новый год ставят елку, смотрите в следующем видео.

Источник: vplate.ru

«Никому в голову не придет, что она не русская»: история елки и Нового года в России

Традиция праздновать Новый год вокруг наряженной елки кажется старинной и органичной для России, хотя установка и украшение елового дерева в доме на самом деле традиция немецкая, и на русских просторах прижилась она только к концу XIX века. История праздника в нашей стране дважды жестко пересекалась с внутренней политикой. Сначала Петр I в рамках европеизации Руси вдруг повелел начать отмечать его не осенью, как было раньше, а 31 декабря, а несколькими веками позже большевики перевели Россию с юлианского на григорианский календарь, сломав превалирующую до того момента рождественско-святочную религиозную традицию. «МИР 24» разбирался, какой путь прошел праздник в России и откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка.

В конце декабря в 1699 года Петр I решил приблизить русскую календарную систему к европейской. Во-первых, изменилось летоисчисление – оно начало считаться не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Так, вместо 7208 года жители Российской Империи неожиданно для себя оказались в 1700-м. При этом сохранился юлианский календарь, который отставал от григорианского на 13 дней. Новый год оказался внедрен между Рождеством, которое по юлианскому календарю отмечалось 25 декабря, и Крещением, став частью святочного периода.

Согласно тексту указа Петра, 1 января положено поздравлять друг друга с Новым годом и устраивать пиротехнические забавы. «Когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет», все знатные люди должны были каждый на своем дворе из небольших пушечек и нескольких мушкетов или иного мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет. С 1 по 7 января на больших улицах должны были жечь костры и по возможности устраивать праздничное освещение.

«. перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года», – говорится в указе государя.

Украшение хвойными деревьями Петр решил перенять, побывав в Германии и Голландии и впечатлившись нарядным западноевропейским празднованием Рождества. Речи о том, чтобы ставить ель в доме как центр всего праздника, тогда еще не шло. Традиция украшения улицы елками не прижилась и после смерти Петра была забыта. Тем не менее европеизация произошла, и если крестьянство продолжало сохранять народные обычаи, то знать, кроме консервативного купечества, отмечала Новый год и Рождество с балами, карнавалами и фейерверками.

Рождественский и новогодний символ

Ель в доме появилась в России в первую очередь как элемент празднования Рождества – и то только к середине XIX века. А пришла эта традиция от немцев, у которых она возникла в XV-XVI веках. Существует даже легенда, связанная с Мартином Лютером, который однажды накануне Рождества шел по заснеженному лесу и увидел, как сквозь еловые ветки сияют яркие звезды.

Лютер посчитал это символом Вифлеемской звезды, решил срубить ель и принести ее в дом как символ Рождества Христова. Немцы традиционно украшали елку сладостями и свечами, а под нее клали подарки для детей. В Россию немецкий обычай пришел через императорскую семью, а именно великую княгиню Александру Федоровну, урожденную Фредерику Луизу Шарлотту Вильгельмину Прусскую, – жену Николая I. Александра Федоровна устанавливала елку для своих детей в Зимнем дворце, а уже из императорского дома мода наряжать елку молниеносно распространилась среди дворянства. Во второй половине XIX века рождественская ель укоренилась в русских домах от Петербурга до глухой провинции.

«Много лет назад я с удивлением узнал, что, в сущности, обычай рождественской елки не принадлежит к числу коренных русских обыкновений. Елка в настоящее время так твердо привилась в русском обществе, что никому в голову не придет, что она не русская», – писал в 1906 году философ Василий Розанов.

В 20-х числах декабря народ стекался на впечатляющие елочные базары. Крестьяне и лесники ковали железо, пока горячо: рано утром рубили в лесу деревья, загружали на салазки и доставляли на городские площади и рынки. Очевидцы вспоминали, что в местах елочных базаров город превращался в лес. Богатые люди покупали огромные ели, которые за небольшую плату бедняки доставляли до нужного места.

«Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, – лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, – тычинки, – описывает рождественский базар Иван Шмелев в повести «Лето господне». – У нашей елки. как отогреется, расправит лапы, – чаща. На Театральной площади, бывало, – лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, – потерял дорогу!

Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках – будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сладкий сбитень! калачики горячи. » В самоварах, на долгих дужках, – сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, – душисто, сладко.

Стакан – копейка. Калачик мерзлый, стаканчик, сбитню, толстенький такой, граненый, – пальцы жжет. На снежку, в лесу. приятно!»

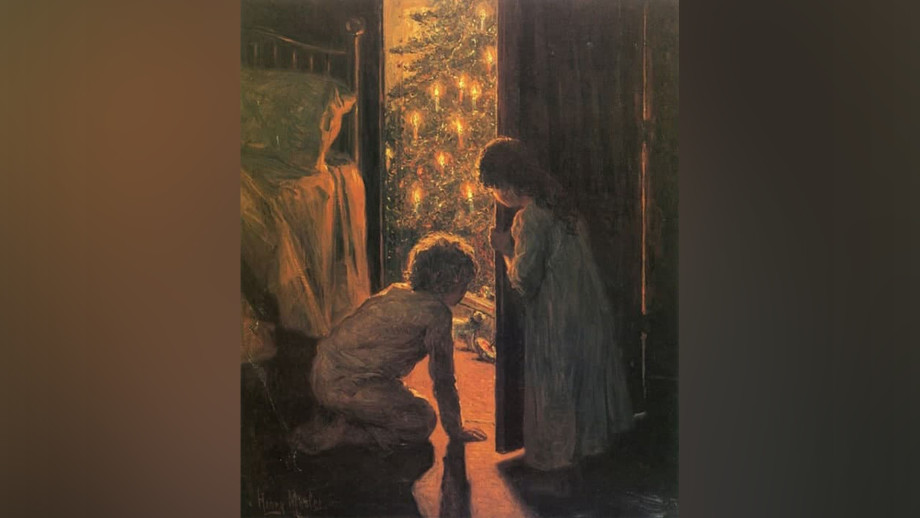

Генри Мослер «Рождественское утро», 1916 г.

Полностью культура празднования Рождества вокруг елки сформировалась в России к началу ХХ века. Рождество, елка со всеми сопутствующими радостями стали для детей главным событием в году. В богатых домах праздник проходил шикарно – со званым ужином, дорогими сервизами, изысканными туалетами. Причем изначально елку ставили и наряжали втайне от детей, которые могли лишь с восторгом ожидать за дверями того момента, когда их впустят в праздничный зал и они будут веселиться около сверкающей, украшенной свечами огромной ели, лакомиться позолоченными орехами, конфетами и пряниками, развешанными на ветках, и открывать долгожданные подарки.

«О! Настало же! Самое главное, такое любимое, что – страшно: медленно распахиваются двери в лицо нам, летящим с лестницы, парадно одетым, – и над всем, что движется, блестит, пахнет она, снизу укутанная зеленым и золотистым. Ее запах заглушает запахи мандаринов и восковых свечей. У нее лапы бархатные, как у Васи. Ее сейчас зажгут.

Она ждет. Подарки еще закрыты. Лера в светлой шелковой кофточке поправляет новые золотые цепи. Шары еще тускло сияют – синие, голубые, малиновые; золотые бусы и серебряный «дождь» – все ждет… Всегда зажигал фитиль от свечи к свече дедушка. Его уже нет.

Папа подносит к свече первую спичку – и начинается Рождество!» – вот так вспоминала Рождество в своем детстве нищая при советской власти Марина Цветаева.

Елку ставили в сочельник, то есть канун Рождества – 24 декабря. На ветках оказывались игрушки из папье-маше, бумаги, ваты, воска, картона, стекла, дерева, металла, а также сладости и орехи. Изначально игрушки делали преимущественно религиозного содержания – ангелочки, колокольчики, обязательно Вифлеемская звезда на верхушке, под елку ставили распятие.

Но постепенно их вытеснили игрушки светского содержания. Вокруг праздника развилась индустрия, коммерчески связанная с Европой. В Германии заказывали рождественские открытки, сюжеты которых формировали представление о том, каким должен быть праздник, оттуда же и из Чехии привозили тончайшие, но очень дорогие елочные игрушки, на рубеже веков в продаже появились даже электрические гирлянды. Те, кто не мог позволить себе все это богатство, мастерили игрушки и бумажные гирлянды своими руками.

Сергей Досекин «Подготовка к Рождеству», 1896 г.

В аристократической среде было принято заниматься благотворительностью, поэтому специальные организации и частные благотворители устраивали елки в народных домах и приютах, раздавали бедным детям подарки и сладости. К Рождеству нарядные ели «вырастали» не только на площадях и в богатых гостиных, но и в сельских школах, где организовывали праздник для крестьянских детей.

Елка и праздник вокруг нее предназначались прежде всего для детей и сопровождались конкурсами, танцами, спектаклями, ряженьем в разные костюмы, играми и, конечно, чтением стихов. Часто можно было услышать стихотворения «Елка» Алексея Плещеева, «Привет» Ивана Никитина, «Зима!

Крестьянин торжествуя» Александра Пушкина, «Чародейкою зимою» Федора Тютчева, «Бабушка-зима» Владимира Сологуба. В помощь взрослым начали печататься объемные методички по проведению елок с готовыми программами, включавшими ноты, тексты, рисунки и все необходимое. Дети постарше разыгрывали сцены из «Щелкунчика» Эрнста Гофмана и «Снежной королевы» Ганса Кристиана Андерсена, девочки очень любили танец снежинок под песню «Мы белые снежиночки». В довершение праздника все дети получали подарки: игрушки, сладости, книги.

Откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка

Приносящий подарки дед был атрибутом европейского праздника, но в русском обществе не прижился ни Санта-Клаус, ни святой Николай – Николай Чудотворец в России издавна был очень почитаемым святым, который в религиозном сознании означал гораздо больше, чем даритель подарков. Скорее, говорят исследователи, Дед Мороз – это персонификация зимы как времени года. Морозная и снежная зима справедливо связывалась с будущим хорошим урожаем. Так, в крестьянской традиции начала ХХ века существовал обычай звать Мороз на рождественскую кутью, чтобы его задобрить.

Специфические персонажи Дед Мороз и Снегурочка, связанные с новогодне-рождественским праздником, устоялись в русской культуре только к началу XX века. В 1860-х сказочный персонаж, который приносил в дом елку и подарки для детей (тогда это еще делалось тайно), недолго носил имя старого Рупрехта. В 1870-х он превратился в Дедушку Николая, а в 1880-х – в Морозко или Мороза.

К началу ХХ века он стал Елкичем, такой персонаж есть, к примеру, в произведении Федора Сологуба «Январский рассказ (Елкич)». Называли таинственного дарителя и святочным стариком, и рождественским дедом. И хотя ряженые седобородые старики с посохами начали приходить на елки еще с последней четверти XIX века, считается, что окончательно имя Дед Мороз за этим персонажем закрепил Сергей Есенин, в 1914 году написавший стихотворение «Сиротка», героем которого он сделал «дедушку-мороза».

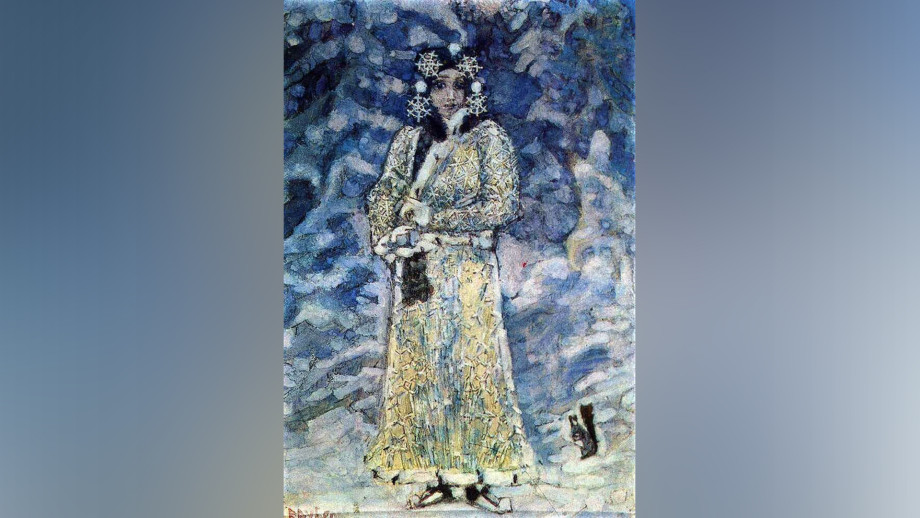

Михаил Врубель, «Снегурочка», 1890 г.

Во многом появлению Деда Мороза и Снегурочки способствовали русские писатели XIX века. Тут можно вспомнить сказку «Мороз Иванович» Владимира Одоевского, сказку «Морозко», два варианта которой включил в сборник «Народных русских сказок» Александр Афанасьев, поэму Николая Некрасова «Мороз, Красный нос». Снегурочка, или Снегурка, тоже присутствовала в народном фольклоре в виде девочки или девушки, сделанной из снега. В одноименной пьесе Александра Островского она предстает дочерью Деда Мороза и Весны-Красны.

В 1918 году Совнарком РСФСР издал декрет, согласно которому в России вводился григорианский календарь, таким образом православное Рождество перенеслось на 7 января, а Новый год разбил Рождественский пост. Постепенно в атеистическом государстве Новый год заместил Рождество, и елка из символа Рождества Христова стала атрибутом светского новогоднего праздника. Кстати, канонический новогодний тандем Деда Мороза и Снегурочки сформировался именно в советское время, в конце 30-х годов ХХ века.

Источник: mir24.tv