Русское подворье с его налаженным бытом и земледельчеством всегда обставлялось большим количеством предметов утвари и орудий труда. Традиционно кухонная утварь, предметы для земледелия не отличались богатым украшательством, но были удобны и отличались лаконичной эстетикой.

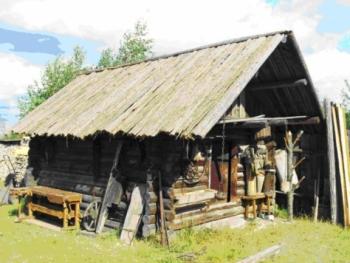

Изба — жилище простого русского крестьянина и его семьи. Здесь, в крестьянском доме каждый предмет домашней утвари есть символ народного быта, то чем жили крестьяне и как работали, занимаясь хозяйской деятельностью по дому. Предметы быта пропитаны русским духом и передают тот образ непростой крестьянской жизни на Руси.

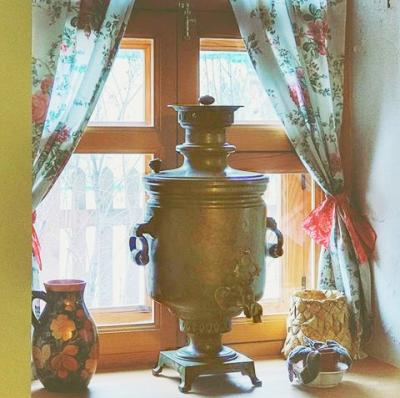

Самовар- появился в домах около трех веков назад вместе с растущей популярностью чая. Раскопки говорят о том, что самовары существовали еще в глиняном исполнении тысячелетия назад в Иране. Самовар стремительно завоевал сердца русских любителей чаевничать благодаря своей уникальной функциональности и красоте. Вода в нем долго оставалась горячей, была душистой от сгорания сухих березовых щепок, ее хватало для большого количества гостей и домочадцев.

Предметы быта крестьян

Прялка — простейшее устройство с куделью на ножке, заканчивающейся плоским основанием – на него садилась пряха, чтобы придать устойчивость предмету. В давние времена пряжу для вязания не продавали. Ее изготовляли сами рукодельницы со стриженой овечьей шерсти. Самым ранним образом прядения было ручное скручивание. Позже изготовили веретено, а после и прялку.

Эти изобретения значительно ускорили процесс изготовления пряжи, сделав его беспрерывным. Прялка состояла из лопасти, к которой привязывали кудель, тонкой ножки и донца, которое ставилось на лавку. (На него садилась пряха) Левой рукой пряха вытягивала прядево, а правой вращала веретено, на которое наматывалась нить. Чтобы облегчить труд пряхи, придумали прялку с колесом.

Двигали колесо при помощи педали ногой. Нить сама наматывалась и скручивалась, а пряха обеими руками направляла ее из кудели на вьюшку. Так работа шла быстрее, а нить становилась тоньше. Крестьяне свято верили, что все орудия труда надо беречь от злых сил.

Гребень для чесания шерсти. Гребень похож на тот гребешок, которым на Руси девушки расчёсывали волосы. Однако не совсем, гребень для чесания шерсти большего размера. Вообще для шерсти были чески – это не деревянной основе часто набитые гвозди не большого размера. Такими ческами удобно было работать с шерстью., не только чесать, но и чистить её.

Таким гребнем могли чесать и лен, который также использовали в ткачестве.

Горшок – один из древнейших предметов кухонной утвари. В русских традициях было украшать верх горшка глазурью. Для того, чтобы вынуть горшок из печи рядом стояли ухваты. В глиняных горшках, как в термосе, пища долго сохраняла первоначальную температуру, поэтому не остывала или, будучи охлажденной в погребе, не закисала.

Корыто. Крестьяне делали запасы на зиму. В бочках квасили капусту. Капусту в начале 20 века тяпали тяпками. Кочаны капусты помещали в деревянные корыта, их делали из дерева, середину выдалбливали Разрезали кочаны и и тяпали их тяпками вдоль и поперек.

предметы крестьянского быта

Кувшины (или крынки) предназначались для хранения молочных и других продуктов. Горшки и крынки делали из глины. Холодную, сырую глину мяли, вытягивали в руках. Глина разогревалась, становилась пластичной, и из нее можно было изготавливать различные предметы. А затем их обжигали в печке.

Некоторые гончары на сырой глиняный горшок острой деревянной палочкой наносили узор.

Ступа — крестьянская утварь для изготовления круп и размельчения льняного и конопляного семени. Ступа выдалбливалась из толстого ствола берёзы, осины, имела цилиндрическую или конусообразную форму, а её внутреннее пространство было округлым. Приспособление для изготовления круп из неочищенных зерен пшеницы, ячменя, проса, гречихи.

Предназначенные для этой цели ступы выдалбливались из дерева. Их высота достигала 80 см, глубина 50 см, диаметр 40 см. Деревянный пест изготавливался до 100 см длины при диаметре около 7 см. При толчении в ступе зерно освобождается от оболочки и частично размельчается. Ступы были в каждом крестьянском доме. Ими пользовались по мере надобности, заготавливая крупу на одну, две недели

Чугунок — крупный сосуд, горшок из чугуна, позднее также из алюминиевого сплава, округлой формы, для тушения и варки в русской печи. Особенностью чугуна является его форма, повторяющая форму традиционного глиняного печного горшка: зауженный к низу, расширяющийся к верхней части и снова сужающийся к горлу.

Такая форма позволяет ставить чугун в печь и вынимать его из печи с помощью особого инструмента ухватa. Объем разный от 1,5 до 9 литров. Чугун небольшой вместительности называется чугунок. Несмотря на кажущуюся древность этого вида посуды, металлические чугуны появились и получили широкое распространение лишь в самом конце XIX начале XX веков. В это время в России распространились чугунные кухонные плиты промышленного производства, в которых над топкой печи вместо кирпичного свода имелась панель со съёмными конфорками, в отверстия которых узким дном также ставились чугуны

Ухват приспособление, представляющее собой длинную деревянную палку с металлической рогаткой на конце. Ухватом захватывали и ставили в русскую печь чугунки. Под каждый размер чугунка был свой ухват. Другое название ухвата рогач. Мог применяться ухват и в качестве оружия

Рубель — предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использовали для глажения белья после стирки. Рубель представлял собой пластину из дерева твёрдых пород с ручкой на одном конце. На одной стороне пластины нарезались поперечные скруглённые рубцы, вторая оставалась гладкой, а иногда украшалась затейливой резьбой. В разных регионах нашей страны рубели могли отличаться или особенностями формы, или своеобразным декором

Садник- хлебная лопата. Одним из наиболее важных предметов народного хозяйства на Руси считался садник. Он имел вид плоской широкой лопаты на длинном черенке и предназначался для отправки хлеба или пирога в печь. Русские мастера изготавливали предмет из сплошного куска древесины, преимущественно осины, липы или ольхи.

Найдя дерево нужного размера и подходящего качества, его раскалывали на две части, высекая из каждой по одной длинной доске. После чего их гладко остругивали и чертили контур будущего садника, стараясь убрать всевозможные сучки и зазубрины. Вырезав нужный предмет, его тщательно зачищали.

С появлением печи эти предметы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве. Обычно они хранились в подпечном пространстве и всегда были под рукой у хозяйки. Стандартным набором печной оснастки считались несколько видов ухватов (большой, средний и маленький, чапельник и две кочерги. Чтобы не путаться в предметах, на их рукоятках вырезали опознавательные знаки. Зачастую такая утварь делалась под заказ у деревенского кузнеца, но находились умельцы, которые без труда могли сделать кочергу в домашних условиях.

Чугунный утюг. На смену рубелю в России появился чугунный утюг. Обозначено это событие 16 веком. Стоит отметить, что был он далеко не у всех, поскольку стоил очень дорого. К тому же чугун был тяжелым, и гладить им было сложнее, чем старым способом.

Существовало несколько видов утюгов, в зависимости от способа нагрева: в одни засыпались горящие угли, а другие накалялись на печи. Весил такой агрегат от 5 до 12 килограмм. Позже угли заменили чугунными болванками.

Цеп – ручное орудие для обмолота (отделения) зерна от колосьев. Обычно состоит из двух подвижных, связанных палок. Одна подлиннее — рукоятка, другая покороче – непосредственно рабочая часть, ударяющая по злакам.

Лапти — плетеная обувь из лыка или бересты; до сер. 19 в. — основной вид крестьянской обуви в России. `

Древнерусское искусство, вообще, анонимно, как искусство всякой другой страны в первичные эпохи. Подпись мастера на древнем произведении — такая редкость, что всякое вновь открываемое имя рассматривается, как громадное событие в истории декоративного искусства, и нередко угрожает катастрофой для самых, казалось бы, незыблемых положений и построений. Тем более редки подписные и датированные памятники в области крестьянского искусства. Здесь чаще обозначалось на произведении имя владельца, чем автора. Наиболее древние памятники, конечно, и не могли дойти до нас не только в силу недолговечности самого их материала, но и потому еще, что художники работали над предметами быта, быстро изнашивавшимися и приходившими в негодность, а собирание таких, хотя бы и утративших свое бытовое значение памятников народного творчества началось, в силу общеисторических условий нашей культуры, лишь в конце XIX века, в эпоху замирания крестьянского искусства.

И все же, несмотря на отсутствие древних памятников, есть возможность говорить о крестьянском искусстве древней Руси. Консерватизм народных масс, устойчивость обрядов, привычек и самых внешних форм крестьянской жизни, не только предполагаемая теоретически и на основании исторических данных, но и утверждаемая самими памятниками искусства разных эпох, — позволяют с достаточной вероятностью говорить о древнерусском крестьянском искусстве.

Во все эпохи крестьянин-художник, естественно, пользовался наиболее элементарными орудиями и наиболее подручными и дешевыми материалами. Особенно широкой обработке, в силу этого, подверглось дерево, затем — глина. Из металлов чаще всего обрабатывалось железо, реже — медь и еще реже — благородные металлы. Природные богатства того или иного края добавляли к этим основным материалам дополнительные, местные. Так, на Севере получила распространение резьба по кости, на Урале, в стране цветного камня, — камнерезное дело и т. п.

Почему предметы крестьянского быта можно охарактеризовать как великое бытовое искусство?

В чем из художественная ценность?

По томучто Переходя к анализу позднейшей поры крестьянского искусства, нужно отметить, что указанные выше первичные символические его элементы, рождая и размножая бессчетное множество повторительных вариаций, служили, вероятно, главной основой народного изобразительного творчества в продолжение всей его многовековой исторической жизни до рубежа петровских реформ ; только с этого времени можно наблюдать, как появляется в бытовом творчестве крестьянства смена старых иконографических начал мотивами совершенно другого происхождения.

Старые образы сохраняются и в продолжение последующих веков, но они уже являются в новом окружении и, по — видимому, в ином, чем раньше, художественном выражении.

Крестьянское искусство последних столетий показывает их нам уже навсегда лишившимися всех своих духовных и магических свойств, но продолжающими преемственно развиваться исключительно в пределах своих декоративных свойств.

Эти образы становятся мертвы в своем идейном содержании, но, быть может, благодаря именно этому приобретают необычайное богатство своих формальных проявлений.

Они испытывают сложное художественное реформирование.

Крестьянское искусство продолжало развитие унаследованных мотивов, применяя их к украшению и извлекая из них конструктивные начала.

Не связанное идейным смыслом этих образов, оно получило неограниченную свободу в их трактовке и показало огромную силу своей художественной фантазии и творческой изобретательности ; культовые и обрядовые изобразительные элементы, не теряя своей образности и выразительности, постепенно были подчинены в новых построениях исключительно своему внутреннему художественному ритму ; элементы фантастичности и сказочности в них были выдвинуты на первый план и необычайно богато и разнообразно использованы ; их формальные черты приобрели первенствующее значение и сосредоточили на себе внимание крестьянских художников всех направлений : резчиков, живописцев, вышивальщиц, гончаров и других.

Во многих областях крестьянского искусства — например в вышивке — эти старинные мотивы сохранили за собой даже господствующее положение, но были глубоко видоизменены и преобразованы новым художественно — творческим подходом.

Освободившись от пленения тенденциозных идейных мотивов, забыв и отвергнув их внутренние повеления, крестьянское творчество доказало свою жизнеспособность и силу, найдя и утвердив свое бытие на новых художественных основах : оно вполне овладело формальной стороной художественного выражения.

Все старое наследие было претворено в узор, подчиненный лишь художественному ритму ; все было формально преобразовано в неослабевающем огне творческого вымысла и построено в новом оригинальном и всеобъединяющем декоративном выражении.

В глубинных недрах крестьянского творчества совершился медленный и незаметный, но великий подвиг преодоления умершего идейного содержания средствами и приемами чистого художественного творчества.

Пожалуйста помогите. Почему предметы крестьянского быта можно охарактеризовать как большое бытовое искусство? В чем из художественная ценность?

- Титенко Тоня

- Русский язык

- 2019-03-15 14:38:58

- 3

- 1

- В чем состоит важность роли россии в поддержании мирового экологического равновесия кратко

- Что делать если потерялся в лесу кратко детям

- Сыпченко е а инновационные педагогические технологии метод проектов в доу

- Нерегламентированная деятельность в детском саду в беларуси

- Типовой проект мю школа

Источник: obrazovanie-gid.ru

Презентация «Конструкция и декор предметов народного быта» 5 класс

После того как вы поделитесь материалом внизу появится ссылка для скачивания.

Получить код —>

Подписи к слайдам:

Конструкция и декор предметов народного быта Тема 4

Выполнил работу

Щебуняев Владислав Викторович

Учитель рисования МБОУ «Шолоховская гимназия станица Вешенская»

- Произведения народного искусства жили вместе с человеком, помогали в быту, труде, были участниками праздников.

- Узорные росписи, нарядные вышивки не только радовали глаз, но и воспринимались как пожелание блага, добра, счастья

- В нем подавали квас, медовуху.

- На Севере ковшам часто придавали облик плывущей птицы-утицы, ладьи, коней.

- Приземистая чаша плавно перетекает в изящную голову с длинным клювом и чуть изогнутый хвост.

- Название этого ковша говорит само за себя.

- Что особенно привлекает внимание в нем?

- Круглая чаша с носиком для разлива вина.

- Поэтому ее украшали с особым старанием: наряжали в праздничные расписные одежды.

- Нарядная хлебница служила приданым для дочери, и смысл росписи заключался в пожелании счастья, достатка и благополучия.

- При помощи валька женщины выколачивали при стирке белье на реке.

- Неизменные спутницы крестьянских женщин.

- Прялку дарили на память жене, дочери, невесте. И потому ее старались украшать особенно нарядно.

- Прялку хранили всю жизнь и передавали как великую ценность следующему поколению.

- При росписи прялки мастера использовали всего четыре цвета: красный, желтый, зеленый, синий – и добавляли черную и белую краску для контуров.

- Выполни эскиз декоративного украшения любого предмета крестьянского быта.

- Распиши по своему эскизу деревянную разделочную доску.

- Как и с какой целью украшали предметы быта и труда наши предки?

- Какую роль играет декор в крестьянском прикладном искусстве?

- Почему предметы крестьянского быта являются украшением художественных музеев и выставочных залов?

- Презентация выполнена по учебнику Н.А. Горяевой и О.В. Островской «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» под редакцией Б.М. Неменского г. Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2012 г.

Источник: uchitelya.com

Предметы русского быта

Русское подворье с его налаженным бытом и земледельчеством всегда обставлялось большим количеством предметов утвари и орудий труда. Традиционно кухонная утварь, предметы для земледелия не отличались богатым украшательством, но были удобны и отличались лаконичной эстетикой.

Русская изба

Изба — жилище простого русского крестьянина и его семьи. Здесь, в крестьянском доме каждый предмет домашней утвари есть символ народного быта, то чем жили крестьяне и как работали, занимаясь хозяйской деятельностью по дому. Предметы быта пропитаны русским духом и передают тот образ непростой крестьянской жизни на Руси.

Самовар

Самовар появился в домах около трех веков назад вместе с растущей популярностью чая. Раскопки говорят о том, что самовары существовали еще в глиняном исполнении тысячелетия назад в Иране. Самовар стремительно завоевал сердца русских любителей чаевничать благодаря своей уникальной функциональности и красоте. Вода в нем долго оставалась горячей, была душистой от сгорания сухих березовых щепок, ее хватало для большого количества гостей и домочадцев.

Сито

Сито — практически незаменимый предмет утвари в условиях домашнего хлебопечения. В любой избе хранилось несколько видов сит, выполненных из разных материалов и с разной величины ячейками. Большое сито для просеивания муки представляло собой обруч со стенками из бересты, открытого с одной стороны, закрытого сеткой – с другой. Через сито просеивали (отсюда и происхождение названия) семена, золу, другие сыпучие смеси.

Прялка

Прялка — простейшее устройство с куделью на ножке, заканчивающейся плоским основанием – на него садилась пряха, чтобы придать устойчивость предмету. На кудель или копыл, как обычно называли эту часть, складывалась расчесанная шерсть или лен. Из них, постоянно скручивая, тянули пряжу. Более современные устройства, появившиеся позднее, было с ножным приводом и большим колесом, приводящим в движение кудель.

Веретено

Веретено использовалось, как и прялка, для скручивания пряжи в нить. Оно было еще проще устроено, чем прялка и представляло собой палку с расширенной средней частью. Нить получалась за счет кручения веретена.

Горшок

Горшок – один из древнейших предметов кухонной утвари. Для того, чтобы вынуть горшок из печи рядом стояли ухваты.

В глиняных горшках, как в термосе, пища долго сохраняла первоначальную температуру, поэтому не остывала или, будучи охлажденной в погребе, не закисала. В русских традициях было украшать верх горшка глазурью.

Ступа

Без ступы и в отсутствии дробильных машин в крестьянском хозяйстве было бы трудно измельчать зерна, травы или, например, кости. Ступа, сосуд, в котором пестиком дробили продукты, всегда изготавливалась из твердого материала: камня, железа, твердых пород дерева.

Метла

Метла, или веник – собранные в пучок прутья, одеревеневшие стебли растений. Полы в русской избе были неокрашенными, поэтому часто уборка их заключалась в подметании мусора. Интересно, что метла стала предметом многих русских поверий и сказок.

Хозяйский двор

Двор был обширен, с местом для выгула птицы, проходами к колодцу, сараям и хлеву, огороду. Практически всегда имелся палисад с цветником и скамейками. Традиционно в хозяйстве русского подворья использовалось несколько десятков предметов быта и орудий труда. Вот некоторые, особенно характерные из них.

Коромысло

Коромысло представляло собой особым образом изогнутый плоский шест с двух сторон заканчивающийся железными крюками. Носить ведра на нем удобно, поскольку центр тяжести не только равномерно распределен по обоим плечам коромысла, но и находится примерно на уровне поясницы.

Русский колодец

Сруб колодца в России изготавливался обычно из дуба. Верхняя часть представляла собой ворот с перекладиной и веревкой или «журавлем» — высокой перекладиной, за один конец которой прикреплялось на веревку ведро, а за другой надо было тянуть, чтобы его поднять.

Пашня

Практически каждый знойный день летних месяцев, да осенней жатвы не обходился крестьянину без работы в поле, где в труде на пашне использовались хозяйские предметы орудий труда для возделывания земли и сбора урожая.

Серп

Серп – одно из древнейших орудий земледелия. Известен со времен Древнего Рима. В русском хозяйстве был просто незаменим для уборки небольших участков травы и зерновых. Серп был известен в советской России, как один из двух символов союза рабочих и крестьян.

Плуг

Плуг – сакральный образ земледелия. Его история начинается в III тыс. до н. э. Тогда он представлял собой выполненный из единого куска дерева лемех и дышло. Лемехом ворошился верхний слой почвы для улучшения условий произрастания культур, за дышло тянулся скотом или человеком.

Телега

Телега – повозка на четырех, обычно деревянных колесах, которую тянет лошадь. Трудно представить русскую деревню еще в середине прошлого века без телеги.

Источник: schci.ru