«Город был – чистое золото, подобен чистому стеклу» (Откр. 21, 8)

«Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом» (Псалом 45:13)

История иконописи уходит корнями в глубокую древность, и именно сохранение традиционности иконы лежит в основе этого искусства. Наши иконописцы стремятся следовать древним образцам не только во внешних формах, но и в аутентичности самого процесса работы. Мастера используют натуральные материалы и следуют строгим канонам в выборе художественных средств.

В качестве основы под икону служит деревянная доска (чаще всего – липовая), на которую наносится левкас – особый грунт из мела и животного клея. Даже при наличии великого разнообразия современных красок, многие иконописцы и сегодня выбирают работу темперой, приготовленной на растительных и минеральных пигментах. Ещё одним неотъемлемым компонентом сохранения иконописной традиции является золочение. Золото – является основным цветов в иконописи.

Рассмотрим историю золочения. Золочение сусальным золотом встречается уже на древнейших образах, датируемых IX-XI вв. На Русь техника золочения пришла из Византии. Начиная с XIII века, сусальное золото часто использовалось новгородскими, псковскими и московскими мастерами. Ими был достигнут очень высокий уровень мастерства, потому созданные ими иконы доходят до наших дней в совершенной сохранности.

ИСПОРТИЛ плачущие иконы | Мироточение — ЧУДО, ФЕЙК или ОШИБКА? [ЧУДОВЕРИЕ]

![]()

![]()

В православной традиции, золото является символом святости, величия, иного мира. Золотой фон символизирует небесный, горний мир, который не передать другими красками, пигментами. Тонкая позолота нимбов и фрагментов одеяний на иконах обозначает причастность к Божественному Нетварному Свету, символизируют святость, непорочность и чистоту.

Золотым цветом и светом в иконе возвещается радость. Золото (ассист) на иконе символизирует Божественную энергию и благодать, красоту мира иного, самого Бога. Золото как бы поглощает зло мира и побеждает его. Золото – это Сам Бог, Свет, в Котором нет никакой тьмы.

С эстетической и художественной стороны, иконы с позолотой, несомненно, представляют более высокую ценность в сравнении с другими, в силу сложности самого процесса золочения, а также стоимости материала. ![]()

![]()

Производство сусального золота представляет собой очень трудоемкую процедуру. Данная техника основана на высокой пластичности металла. Процесс начинается с раскатки золотого бруска, из него вытягивается длинная тонкая полоса. Полоса затем разрезается на множество малых фрагментов, они, в свою очередь, прокладываются между листами бумаги и собираются в общую стопку.

Затем следует отбивка: стопка помещается под специальный молот, где по ней наносится более тысячи ударов, до тех пор, пока каждый лист не достигнет толщины нескольких микрон. Удары молотом должны наноситься со строго определенным усилием и в определенной последовательности по каждому из краев стопки, а также по ее центру, для того чтоб каждый золотой лист имел равномерную толщину без выбитых участков и утолщений. Исторически, эта операция осуществлялась вручную и доверялась только профессиональным молотобойцам. Сегодня процесс отбивки осуществляется на специальном станке, что позволяет достичь идеального результата.

Подложка для украшения иконы сверху

Технология нанесения сусального золочения также требует немалого труда. Мастер получает золото в виде золотых листов, проложенных бумагой в специальной книжечке. Перед началом золочения мастер разводит клеевую основу – полимент, которая наносится поверх грунта. Полимент изготавливается из смеси пигментов, разведенных на томленом яичном белке.

В процессе томления, белок выдерживается некоторое время в стеклянных бутылях, до тех пор, пока из него не уйдет тягучесть, и он дойдет до консистенции жидкой краски. Преимущество этого материала перед разнообразными клеевыми составами заключается в его пластичности – позолота, по белковому полименту отличается идеально гладкой поверхностью, ровным насыщенным цветом, не трескается и не рассыхается. В качестве альтернативы белку иногда применяется свежая охра или «гульфарба» — специальный состав на основе лака-мордана с примесью небольшого количества оранжевого крона, растертого на льняном масле. Главная сложность работы с ней заключается в необходимости тщательно подгадать степень высыхания клея, чтобы золото оставалось ровным и цельным. ![]()

![]()

В процессе золочения иконописец пользуется весьма ограниченным набором инструментов, куда входит специальный нож с острым скругленным лезвием и небольшая кисть из мягкой беличьей шерсти – лампемзель. Лампемзель используется для нанесения на основу тонких листов сусального золота, которые, при прикосновении к ним пальцами, тут же рассыплются в прах.

Эта работа требует очень мастерства, внимания и, конечно, терпения. На следующем этапе мастер полирует покрытие. Позолота, нанесенная на полимент, шлифуется гладким агатом. Иногда вместо агата используется медвежий или кабаний зуб, кремень и сердолик, а в случае золочения на «гульфарбу» — кусочек ваты.

По окончании полировки, золото полностью разравнивается и приобретает яркий насыщенный блеск. Иконописцу доступен целый букет разнообразных тонов позолоты: жёлтый, белый, медный, зеленоватый и т.д.

Другая распространенная техника нанесения позолоты называется «золочением на ассист». Данный метод применяется для декорировнаия тонких деталей поверх темперной или масляной живописи. В качестве клеевой основы мастер использует ассист – специальный состав, приготовленный на основе отстоев пива, томленых в теплой печи.

Аналогом «золочения на ассист» является живопись «твореным золотом», где золото, перетертое в порошок и смешанное с гуммиарабиком, наносится на манер краски. С XVII века, данный метод широко применялся художниками «фряжской» школы, они писали золотом легкие блики, которые наносились поверх масляной живописи и затем растушевывались.

Вернёмся к символизму золотого цвета в иконе. Особый смысл имеет золото. Краски и золото умозрительно оцениваются относящимися к разным сферам бытия. Иконописцы с помощью золота показывают вневременность, внепространственность восприятия фона иконы и одновременно светоносность изображенного на ней.

Эту световую глубь можно передать только золотом, потому что краски не способны передать невидимое физическими очами. Именно золотом изображается на иконе то, что имеет прямое отношение к Силе Божией, к явлению благодати, к действию Божественных энергий.

Мастера иконописной мастерской «Мерная икона» владеют всеми способами покрытия иконы сусальным золотом и создают разнообразные в своих формах шедевры иконописи.

Источник: micon.ru

Одежды на иконах

Когда мы смотрим на икону, в первую очередь, обращаем внимание на лик. Но при более детальном рассмотрении можно заметить, что у разных святых разные одежды.

В нашей статье про символику икон мы уже писали о значении цвета, жестов и даже складок на одеждах святых. Сегодня же расскажем о том, для кого какие одеяния характерны.

Нам, современным людям, сегодня многие названия ни о чем не скажут, но все же попробуем разобраться.

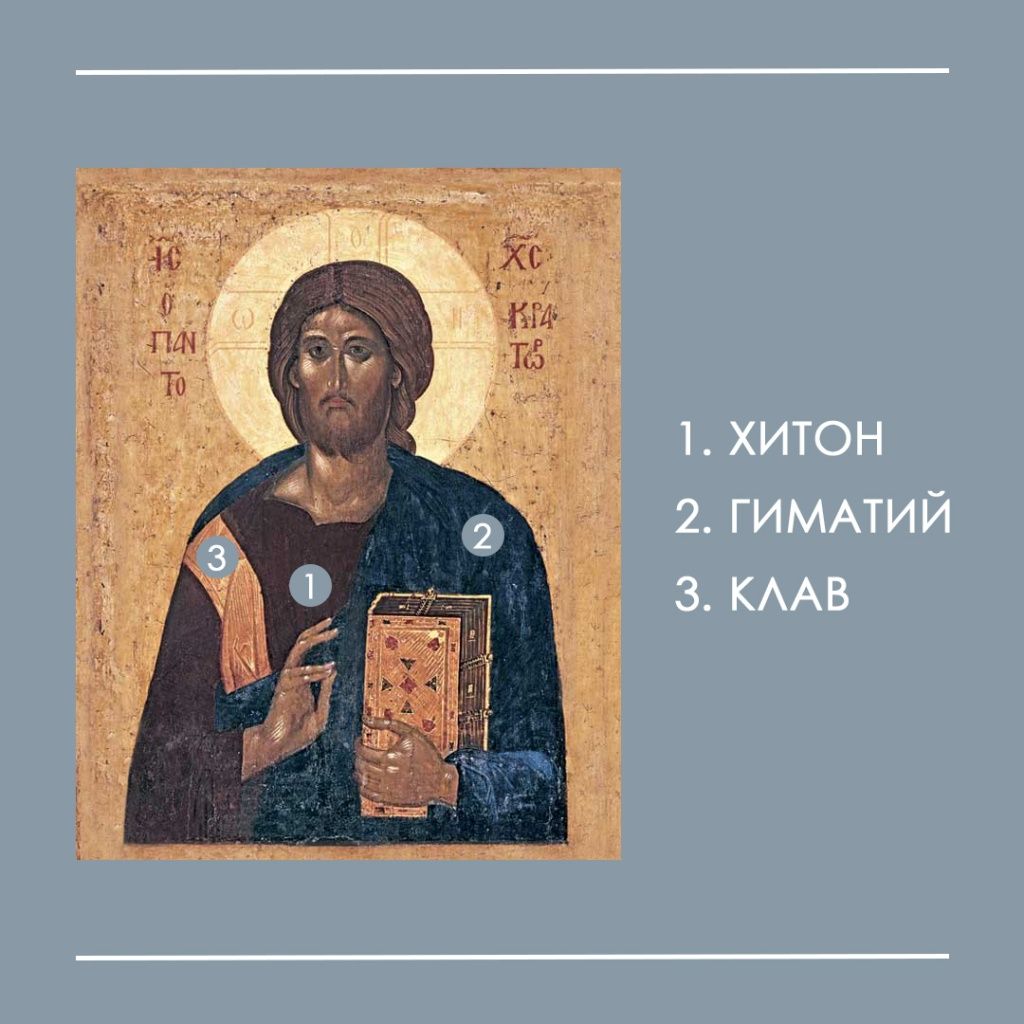

В Римской империи знатные мужчины носили хитон (длинная рубашка) и гиматий (плащ, надеваемый поверх хитона). Святых, которые жили в евангельские и ветхозаветные времена , изображают в подобных одеяниях — это символ величия.

Господь Иисус Христос также изображается подобным образом в этой одежде, но есть в Его одеянии одна деталь, которая символизирует царскую власть. Это клав (или клавий) – полоска ткани, которая нашивалась вертикально на правое плечо. Так на иконах показывается, что Господь «Царь царей»,т.е. главенствующий.

В те же раннехристианские времена иудейские женщины носили тунику (длинная одежда до пола с длинными рукавами), мафорий (большой четырехугольный плат, которым покрывали голову замужние женщины), под мафорием часто можно было увидеть чепец , под него прятались волосы женщин.

Такое одеяние можно встретить, например, на изображениях Богородицы . Также в одежде Божией Матери можно увидеть поручи (нарукавники в облачении архиереев). Это знак того, что Пресвятая Дева служит Господу.

Плащ с запоной или фибулой (застежкой), можно увидеть у святых, которые жили в предвизантийский и византийский периоды (III- XV вв.) .

На святых воинах также изображается плащ с фибулой , под ним тельник (длинная рубашка), латы и кольчуга , ноговиц ы (брюки) и кампаги (сапоги).

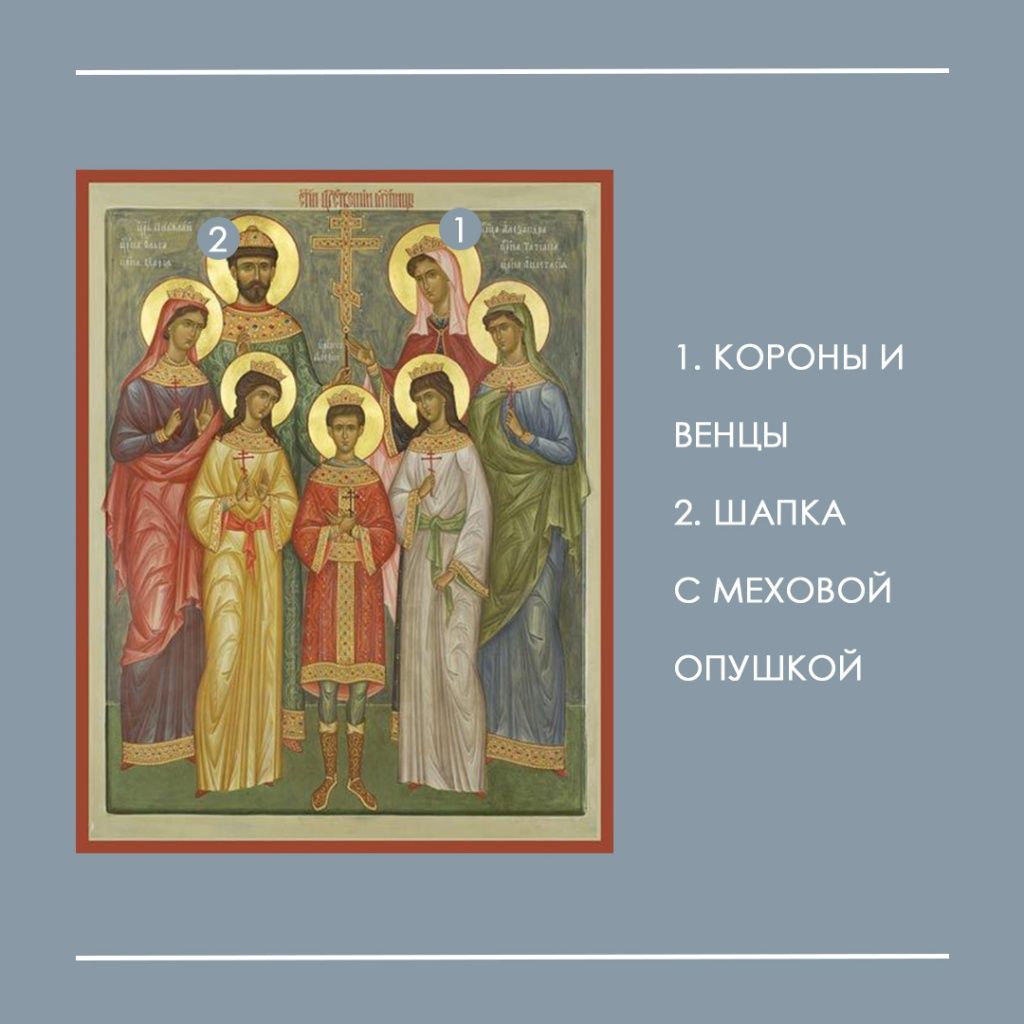

У святых, принадлежащих к царской власти, императоров, а также князей , на головах можно увидеть короны или венцы , а еще шапки с меховой опушкой (у русских святых).

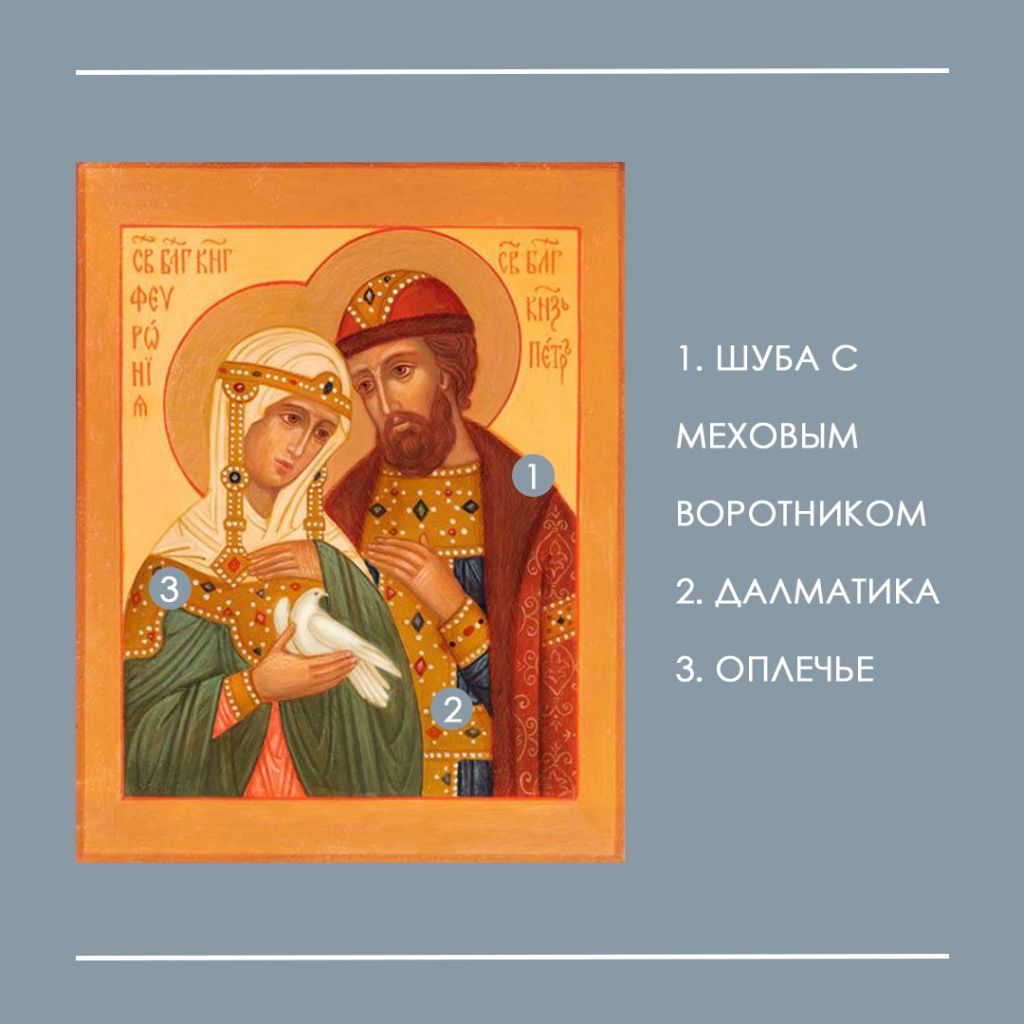

У русских благоверных князей есть еще особенность в одеянии: шуба с меховым воротником , под которым далматика (расшитая риза) с нарядным оплечьем (воротником).

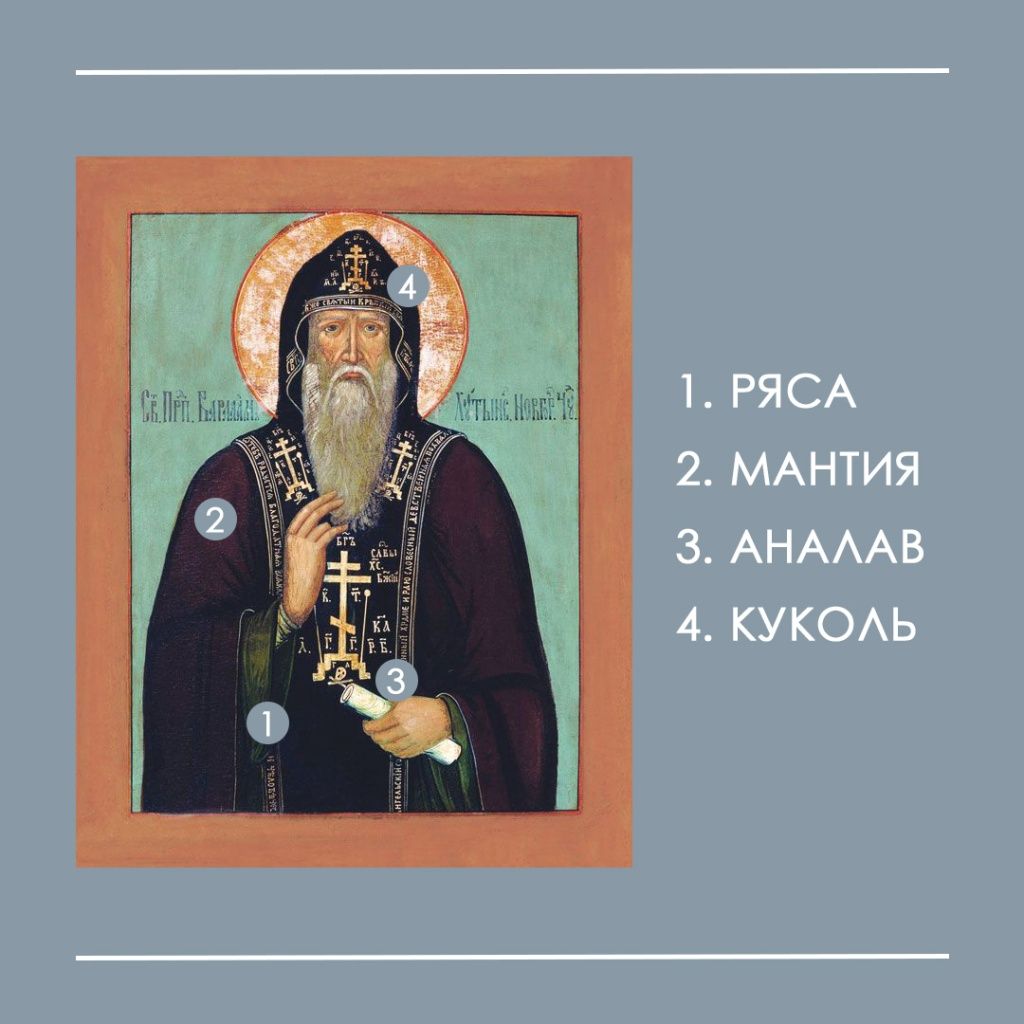

У монахов и монахинь поверх рясы надеты мантии , на головах мужчин куколь (капюшон) или клобук (цилиндрическая шапка с покрывалом), на головах женщин – апостольник . На груди и плечах также можно увидеть аналав – плат с крестами, атрибут монаха великой схимы.

Отдельно стоит рассказать об одеяниях священнослужителей на иконах.

У всех можно увидеть подризник (длинная одежда с узкими рукавами светлого цвета), на рукавах поручи (нарукавники), на плечах омофор — лентообразный плат с крестами.

В облачении простого священника — филонь (риза) и епитрахиль (длинная лента, надеваемая на шею).

У митрополитов же поверх подрясника надевается саккос – архиерейское облачение с широкими рукавами. Также отличительной особенностью облачения митрополита является митра (головной убор митрополита, который символизирует терновый венец Спасителя).

Разработано в

Источник: www.sofija.ru

Драгоценные и полудрагоценные камни в украшении иконы

Всем У меня такой вопрос: как крепятся драгоценные и полудрагоценные камни к иконе? Я никак не могу найти ответ на это вопрос! Всем заранее спасибо!

На фото представлены не мои работы!

Файл № 494 613

24175096_725672610960408_5723327432711208960_n.jpg

202.16 KB • 211

Файл № 494 612

26154013_209122499637711_5383075854324596736_n.jpg

161.85 KB • 192

Файл № 494 611

Free-shipping-20pcs-lot-Wholesale-18x25mm-natural-stone-mixed-Oval-CAB-CABOCHON-turquoise-opal-rose-quartz.jpg

131.04 KB • 99

Регистрация: 28.04.2015 Сообщения: 2003 Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение № 1014616 • 26 Янв 2018 11:01

В размещенных вами фотографиях они просто приклеены.

_________________

Иконы и книги — http://iconandbook.ru

Регистрация: 11.05.2009 Сообщения: 29850

Сообщение № 1014657 • 26 Янв 2018 13:16

Камни в кастах с ножкой, сажаются, вероятно, на клей.

Файл № 494 657

Akhtyrskaja_ikona_Bogorodicy_4.jpg

68.8 KB • 117

Файл № 494 656

Z123_1r.jpg

46.03 KB • 125

Файл № 494 655

Z123_6r.jpg

65.46 KB • 134

Регистрация: 06.03.2017 Сообщения: 8

Сообщение № 1015315 • 27 Янв 2018 23:05

А можете чуть подробнее объяснить, по-этапно? Какой клей для этого нужен?

Регистрация: 06.03.2017 Сообщения: 8

Сообщение № 1015321 • 27 Янв 2018 23:18

А есть ли какая-нибудь литература на эту тему или мастер-класс?

Регистрация: 28.04.2015 Сообщения: 2003 Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение № 1015340 • 27 Янв 2018 23:57

А какая тут литература? Каст с ножной и чаще всего эпоксидка как клей.

_________________

Иконы и книги — http://iconandbook.ru

Регистрация: 06.03.2017 Сообщения: 8

Сообщение № 1015534 • 28 Янв 2018 16:50

Т.е. на иконе, предварительно, нужно сделать отверстие для ножки, а потом смазать клеем эту ножку и вставить в это отверстие, правильно?

Регистрация: 28.04.2015 Сообщения: 2003 Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение № 1015768 • 28 Янв 2018 22:18

_________________

Иконы и книги — http://iconandbook.ru

Санитар леса

Регистрация: 13.02.2008 Сообщения: 58349 Откуда: πеmербyрг kоллеkцuонep ukон

Сообщение № 1015811 • 28 Янв 2018 23:57

Делаем дырку под ножку,

С клеем в пузырь суём ложку,

Мажем везде понемножку.

Фсё, можем хавать окрошку.

Регистрация: 06.03.2017 Сообщения: 8

Сообщение № 1016704 • 30 Янв 2018 22:42

Всем спасибки за советы.

Регистрация: 11.05.2009 Сообщения: 29850

Сообщение № 1016748 • 31 Янв 2018 00:25

Всем чмоки в этом чате! )))))))))

Санитар леса

Регистрация: 13.02.2008 Сообщения: 58349 Откуда: πеmербyрг kоллеkцuонep ukон

Сообщение № 1017474 • 01 Фев 2018 22:06

Файл № 496 862

1516702794185434524.jpg

71.5 KB • 72

Регистрация: 05.09.2010 Сообщения: 526 Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение № 1017836 • 02 Фев 2018 23:38

Это новая мода — камешки на икону клеить? Камни непосредственно на красочном слое чужеродно выглядят. Да и никогда такая техника украшения в традиции не применялась, всегда камни на оклад крепили. По чеканному левкасу капли краски «под камни» наносили, а кабошоны к доске приклеивать — это цыганщина какая-то.

ИМХО.

Источник: www.icon-art.info