Мозаика в храме – один из древнейших способов украшения помещения для богослужения. Слово происходит от латинского «посвящение музам». Музы – покровительницы искусств – жили вечно, и красочные мозаичные изображения должны были радовать взор вечно. Декор не тускнеет, не выцветает под воздействием солнечных лучей.

Другая версия происхождения – итальянское «из маленьких камушков». Изображение складывается из множества мелких элементов. Тессеры могут быть разных цветов, размеров. Фактура также может отличаться – от гладкой отполированной, до рельефной.

Интересно! Мозаика – это и материал, и само изображение.

Декорирование стен и сводов с использованием мозаики в храмах имеет многовековую историю. Первоначально камни, отшлифованные морем и выброшенные на берег, использовали для мощения полов. Из разноцветной гальки складывались узоры и закреплялись с помощью цемента, глины, извести. Поверхность получалась ровной и гладкой.

В Древнем Риме мозаику стали изготавливать из тонких пластинок мрамора различных цветов. Реалистичные изображения пейзажей, бытовых зарисовок, мифологических, исторических сцен украшали стены богатых домов и языческих храмов.

Выпадающий список с показом изображений

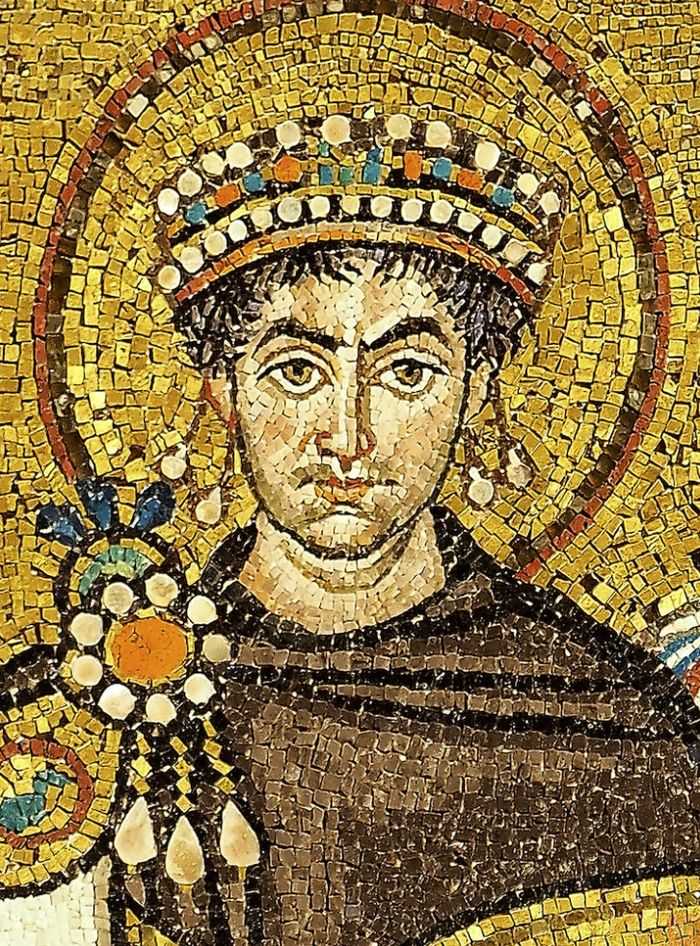

Православная церковь и цари Византии высоко ценили античные идеалы красоты. Мозаичные иконы византийских храмов несли верующим красоту и радость божественного света. Нарядная, яркая смальта отлично подходила для этих целей.

Первый раннехристианский храм на был возведен в VI в. в Херсонесе (Корсунь). Интерьер базилики украшал растительный орнамент, характерный для средневековья. На мозаичном полу было изображение павлина в окружении голубей– древние символы воскресения и святого духа.

В мусульманских мечетях мозаика использовалась с 7 по16 в. В отличие от христианских церквей, где любоваться мозаикой в храме могут лица любого пола, ступать на мозаичный пол культовых сооружений могут лишь мужчины.

Исторические сведения

Украшение храмов изменялось с течением истории. От античных времен до наших дней сохранилась традиция создания мозаичных икон и панно.

Мозаика древних византийских храмов

Византийские мастера унаследовали античные традиции мозаичных изображений. Панно переместились с пола на стены и стали украшением величественных соборов и маленьких церквей.

Была изобретена смальта – плотный сплав непрозрачного стекла. Мастера использовали ее наряду с мрамором, галькой, полудрагоценными камнями.

В Итальянской Равенне сохранился мавзолей Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия Великого. Построен он был V в., на сломе исторических эпох – античности и средневековья.

Традиционно оформление культового сооружения должно было соединить два мира: земной и Царствие Небесное. Художникам удалось создать образы, поучающие, открывающие путь к спасению. На синем фоне из тьмы выступают фигуры мучеников и святых, задрапированные в белые одежды, переливаются золотом звезды.

Райские ландшафты с алыми маками, виноградными лозами, позолоченными оленями и птицами символизируют жизнь вечную. Изображенные в куполе крест и звездное небо означают торжество Христа над смертью и власть над миром.

Над входом вместо окна расположена удивительное изображение Христа в образе доброго пастыря, характерное для раннехристианского искусства. Опорой ему служит крест, как знак победоносного распространения христианства.

Сила воздействия храмового убранства усиливается за счет слияния и взаимодействия цветовых пятен смальты с сусальным золотом.

Интересно! Золото в культовых изображениях имеет двойное значение: символ богатства и самый яркий цвет.

«Македонское возрождение»

После периода иконоборчества и запрета на изображения лиц святых появился новый тип храмовой архитектуры. Образцом крестово-купольного храма стала «Новая церковь», освященная императором Василием I в 881 г.

Мозаики в храме четко распределены. Убранство собора разделено на части, символизирующие триединство неба, райского сада и земного мира. С IX в. до второй половины XI в. в подкупольном пространстве изображался обычно Вседержитель (Пантократор) во славе.

Художники Византии использовали эффекты естественного освещения. Мерцание солнечных бликов на позолоте освещало композиции в нишах. Свет окружал изображенные фигуры, подобно ореолу святости.

Свет, проникающий через окна в верхней зоне – куполах и апсидах – также включался в игру эффектов. В сводах использовались самые светлые оттенки, символизирующие идею невещественного божественного величия.

Праздничный ярус полон ярких, богатых цветов, темные отсутствуют.

В нижней зоне изображались фигуры святых. Колорит выдержан в темных тонах: коричневых, зеленых, синих, фиолетовых, гармонирующих с мраморной облицовкой храмовых стен.

Флорентийская мозаика

Наборная мозаика получила распространение в эпоху Возрождения на юге Европы. Флоренция стала родиной составления мозаичного полотна из пластинок мягкого местного мрамора разного размера. Природный рисунок камня использовался для достижения необходимого эффекта. Кусочки минералов подгонялись практически без швов, что делало эту технику одной из самых трудоемких.

Мозаика Древней Руси

После принятия христианства мозаика в храмах Древней Руси не получила широкого распространения по причине большой стоимости материала. Технологией изготовления смальты мастера еще не владели, а из-за моря везти ее было слишком дорого.

Собор Святой Софии в Киеве был возведен в XI в. Мозаичные панно характеризуются непревзойденным колоритом. Палитра состоит из 177 цветов и оттенков: 21 градация синего, 25 – золота, 9 – серебра. Для русских мастеров средних веков цвет был одним из главных средств художественной выразительности.

В Киевской Софии мозаики расположены в основном в алтарной части и в подкупольном пространстве храма. Они художественно выделяют центральную часть храма, где проходят богослужения.

В алтарной апсиде возвышается монументальная фигура Оранты – Богоматери с воздетыми руками. Фигура высотой почти 6 м размещена на помосте, инкрустированном драгоценными камнями. Солнечные лучи, озаряющие алтарь ровно в 12 часов пополудни, заставляют красно-синие одежды Богородицы сиять на золотом фоне.

Под Орантой размещена Евхаристия – многофигурная композиция, изображающая символическую сцену причащения апостолов.

Орнамент объединяет фрески с архитектурными элементами собора. Он обрамляет боковые части апсиды, конху, оконные проемы. Растительные и геометрические узоры переливаются на золотом фоне.

Эпоха Просвещения

Несколько веков монголо-татарского ига приостановили строительство храмов на Руси. Технология мозаичной росписи была утрачена.

В начале 1750-х годов Михаил Васильевич Ломоносов – ученый, государственный деятель, творчески одаренный человек – разработал заново метод варки глухого стекла. Через 10 лет на фабрике неподалеку от Санкт-Петербурга производилось больше 100 цветов и 1000 оттенков.

Сам Ломоносов создал мозаичные образы Спаса Нерукотворного, Богородицы.

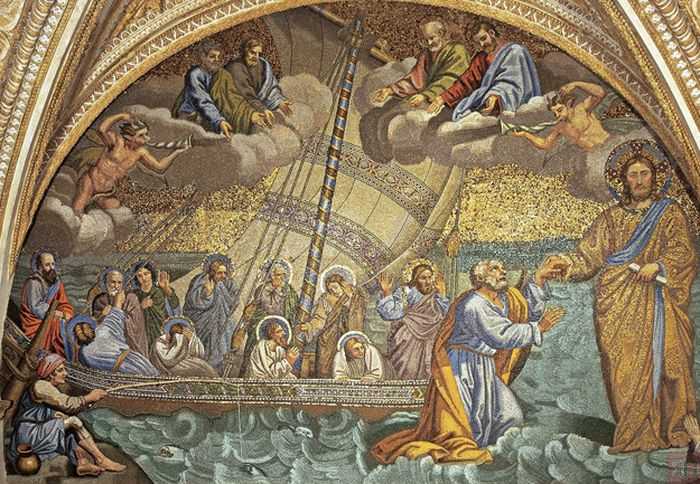

Храмовая мозаика в XIX в.

В 1881 г. при оформлении внутреннего убранства Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге живописные иконы и фрески было решено заменить мозаичными для их сохранности в сыром климате. Изготовлением смальты занималась мастерская при Императорской Академии художеств. Работа по созданию мозаичных панно шла почти 63 года, вплоть до Первой мировой войны.

В 1890 г. была создана частная мастерская братьев Александра и Владимира Фроловых, под надзором Академии художеств. Они сотрудничали с ведущими архитекторами и художниками того времени – Виктором Васнецовым, Николаем Рерихом, Алексеем Щусевым.

В стенах мастерской за короткий срок была создана мозаичная отделка храма Спаса-на-Крови.

Этапы создания

Современные мозаики в храме практически заменяют собой роспись стен. В главном петербургском православном храме – Исаакиевском Соборе – мозаика покрывает 592 кв. м. Художники смогли передать блеск холодного металла, перелив атласных одежд, тепло и мягкость человеческой кожи. Здесь задействовано более 12 тыс. цветов и оттенков.

В мае 2020 г. в Москве закончилось строительство Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации. Площадь мозаики в храме составляет 2644 кв. м. – по числу полных кавалеров Ордена Славы. Фотографии нового собора передают роскошь и многоцветие храмового мозаичного декора.

Художественная идея

Создание мозаики в храме – процесс непростой и кропотливый. Мастера-мозаичисты говорят, что работа по укладке занимает лишь 20 % времени, остальные 80 % – разработка эскиза и подготовка кусочков смальты.

Идея храмового мозаичного убранства с древних времен до наших дней несет в себе прославление красоты и благодати Божьего мира. Абстрактный замысел воплощается в конкретную композицию, изображение праздника или святого.

Для получения выразительной, живописной работы художник-монументалист принимает во внимание мельчайшие детали: сколы камня, рельеф поверхности, размер швов между кусочками.

Технология изготовления

Смальта изготавливается в промышленных условиях. К кварцевому песку добавляют оксиды металлов для получения разнообразных цветов и текстур. Минеральные добавки обеспечивают:

- ударопрочность;

- устойчивость к атмосферным воздействиям;

- морозостойкость;

- яркость и насыщенность цвета.

Смесь запекается при температуре от 140 до 1400 град. Частицы сплавляются, становятся непрозрачными. Толща материала заполняется множеством крошечных пузырьков и начинает словно светиться изнутри.

Золотая смальта получается из листа золотой фольги, заключенной между двумя тонкими слоями стекла.

В византийских храмах мозаика укладывалась прямым способом. Он используется и сейчас. На основу (стену) с перенесенным рисунком накладывается слой раствора, в него вдавливаются камни. Швы тонируются в конце работы, либо предварительно окрашивается раствор.

Сейчас мозаичная кладка часто производится в обратном порядке. Изображение выкладывается в зеркальном виде на твердую основу с наклеенным холстом или полимерной сеткой. Кусочки закрепляются водорастворимым клеем, это дает возможность подправить композицию.

Мозаика приклеивается на постоянное место. Швы заполняются песком, излишки выметаются. Готовое панно сохнет не менее недели, затем швы окончательно затираются.

Интересно! В современной мозаике помимо смальты применяют натуральные материалы: гранит, мрамор, гальку и полудрагоценные камни.

Источник: yaplitka.ru

Почему в русской церковной архитектуре фреска популярнее мозаики?

Мозаика как декоративно-прикладное искусство известна с IV тысячелетия до нашей эры. Своего расцвета она достигла в XI–XII веках, во времена Византийской империи. В этот период в Византии техника изготовления и производства разноцветной смальты получила невероятный размах. Мозаика стала одним из самых популярных жанров церковного искусства. С падением Константинополя под ударами Османской империи в 1453 году это искусство (как и многие другие) пришло в упадок.

Несмотря на это, на Руси, принявшей христианство из Византии, известно всего пять храмов, украшенных мозаикой, и лишь в Софии Киевской мозаика сохранилась до наших дней. Дело в том, что мозаика — одна из сложнейших и дорогостоящих техник. В период междоусобиц и последовавшего татаро-монгольского ига русские князья просто не могли ее себе позволить.

В относительно стабильную экономическую пору, когда в стране началось строительство каменных церквей (XIV в.), популярность приобрела фреска. Но не только потому, что живопись по сырой штукатурке обходится дешевле. Увы, учиться и заимствовать технику мозаики больше было не у кого.

Первоначально фреску использовали для изображения второстепенных сюжетов и украшения менее значимых частей храма, но именно в России мастера начинают заполнять фресками все пространство храма. Несмотря на климатические особенности региона, не лучшим образом влияющие на сохранность настенной живописи, фреска становится основным видом монументального церковного искусства в России.

Возрождение мозаики в России приходится на начало XX века, когда в Санкт-Петербурге, на месте гибели императора Александра II, по проекту архитектора А. А. Парланда был воздвигнут собор Спаса на Крови. Здесь площадь стен, покрытых мозаикой, достигает более семи тысяч квадратных метров. Это крупнейшая коллекция мозаики в Европе.

Источник: foma.ru

Чем горельеф отличается от барельефа?

Помимо отдельно стоящих круглых скульптур в искусстве выделяются и другие объемные произведения – рельефы. Рельефы – это композиции, где плоский фон сочетается с объемными элементами. Наиболее популярными типами рельефа являются барельеф и горельеф. В чем их отличия?

Что это такое?

Начнем с определения слова «рельеф». Оно образовалось от латинского «relevo», что переводится как «поднимаю».

Первые произведения искусства с использованием техники рельефа создавали еще в эпоху палеолита, более 10 тыс. лет назад. Наибольшее развитие данное направление искусства получило в античные времена.

Существует 5 типов рельефа, но наибольшее распространение получили горельеф и барельеф.

Барельеф

Барельеф – вид искусства, в котором объемная часть выдается на половину или менее. Можно привести аналогию с песком. Круглую скульптуру погрузили в него наполовину или более. Именно так и будет выглядеть барельеф – как будто большую часть объема оставили за фоном.

Отличительные особенности барельефов:

- нет отдельно стоящих фигур;

- фигуры утоплены в фон;

- нет элементов, которые сильно бы выдавались над плоскостью – если есть копье или целая морда лошади, которые выдаются перпендикулярно фону, это уже горельеф.

В барельефах перспектива упрощена, а анатомия не всегда соблюдается. Чтобы не сильно отрывать фигуры от плоскости, авторы могут пренебречь этими принципами. Очень часто люди, оружие, лошади и другие участники барельефов кажутся немного сплюснутыми.

Само слово «барельеф» переводится как «низкий рельеф». Произношение взято от французского bas-relief», но корни слова уходят к итальянскому bassorilievo.

Данные типы рельефов могут создаваться из глины, разных видов камня, дерева и других материалов. Для придания объема используют техники лепки, резьбы, обтески. Методики и материалы могут быть и скомбинированы: так, в античном искусстве встречаются образцы из камня и бронзы, золота и гипса.

Барельефами любили украшать фронтоны храмов в эпоху Древней Греции и Древнего Рима. Красочные скульптурные композиции были визитной карточкой здания. Но стены – не единственный фон для барельефов. Они могут возвышаться и над колоннами, частями круглой скульптуры.

Если отойти от архитектуры, bas-relief используют даже при чеканке коллекционных и декоративных монет.

Источник: stroy-podskazka.ru