Порой аксессуары могут многое поведать о своем обладателе. Они демонстрируют вкус, темперамент и настроение того, кто их носит. Одни украшения служат для демонстрации могущества и богатства, другие как амулет от злых духов. Есть и те, что вошли в историю мировой литературы — о них сегодня и пойдет речь!

1. «Три мушкетера или Подвески королевы»

Изящное бриллиантовое украшение стало одним из главных героев романа Александра Дюма. Обычай соединять части костюма нарядными шнурками в пору повествования все еще сохранялся. На концах шнурков сверкали подвески — получалась тяжелая, драгоценная кисть или бант. Подарить такую ленту означало признаться в любви, поэтому поступок, если он действительно был совершен королевой, был весьма нескромным!

История спасения королевской чести благородными мушкетерами до сих пор вдохновляет кинематографистов всего мира.

Описание из романа:

«На ней была фетровая шляпа с голубыми перьями, бархатный лиф жемчужно-серого цвета с алмазными застежками и юбка из голубого атласа, вся расшитая серебром. На левом плече сверкали подвески, схваченные бантом того же цвета, что перья и юбка. Король затрепетал от радости, а кардинал — от гнева; однако они находились слишком далеко от королевы, чтобы сосчитать подвески: королева надела их, но сколько их было — десять или двенадцать?»

РУССКИЙ ЯЗЫК | Средства художественной выразительности. Первая часть. Подготовка к ЕГЭ.

2. «Гранатовый браслет»

Безответная любовь порой толкает людей на эмоциональные поступки, когда сила чувств опережает здравый смысл. У героя повести Александра Куприна нет ничего, что можно было бы предложить любимой женщине, тем более, она замужем и его даже не знает. Однажды он решает подарить ей свое единственное сокровище — старинный браслет с гранатами, доставшийся ему от прабабушки. К сожалению, дама сердца не может разделить его чувств и итог повести весьма печален. Но украшения с гранатом на долгие годы стали символом чистой любви для всех русских людей и пользуются неизменной популярностью по сей день.

Описание из повести:

«Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину».

3. «Собор Парижской Богоматери»

Героиня романа Виктора Гюго — прекрасная молодая девушка, всю жизнь прожившая с кочующим табором цыган. Своего настоящего имени она не знает, а цыгане прозвали ее Эсмеральда — от испанского слова «зеленый» так как она носит на шее амулет — ладанку с красивым зеленым камнем. Разумеется, у нищей девушки не могло быть драгоценностей, поэтому ее украшение сделано из зерен лавра и простых бусин. Впрочем, Эсмеральду украшают не столько вещи, сколько ее живой и наивный характер. К сожалению, ладанка как талисман тоже оказалась не вполне состоятельной, но зато запомнилась всем поклонникам великого писателя Гюго…

Украшение мелодии. Теория и практика.

Описание из романа:

«Почему вас зовут Эсмеральдой? — спросил поэт.

— Не знаю.

— А все же?

Она вынула из-за пазухи маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из зерен лаврового дерева и источавшую сильный запах камфары. Ладанка была обтянута зеленым шелком; посредине была нашита зеленая бусинка, похожая на изумруд.

— Может быть, поэтому, — сказала она.

Гренгуар хотел взять ладанку в руки. Эсмеральда отстранилась.

— Не прикасайтесь к ней! Это амулет. Либо вы повредите ему, либо он вам».

Прелестная новелла О. Генри о молодой супружеской паре, в которой каждый из супругов мечтает подарить другому самый замечательный подарок. Жена выбирает мужу цепочку для часов, но украшение дорого стоит. Она решается остричь свои красивые волосы и продать их, чтобы только порадовать любимого мужа роскошной вещью. Он, в свою очередь, готовит ей в подарок — черепаховый гребень, ради приобретения которого он продает свои часы.

Цитата из новеллы:

«Платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка — она должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих».

5. «Девушка с жемчужной сережкой»

Книга повествует о создании знаменитой картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Это не совсем история любви, это история творения великого из простого. Служанка вдохновила художника на написание простой, но запоминающейся картины — юная дева смотрит на зрителя открыто и немного тревожно, ее уста приоткрыты, голову венчает строгий убор, а в ухе поблескивает великолепная жемчужная серьга. Надо отметить, что после выхода фильма, снятого по мотивам книги, жемчуг вновь вошел в моду и теперь каждая модница обязательно имеет аксессуар с жемчугом!

Цитата:

«В тот раз я не долго разглядывала портрет — мне странно было видеть себя в непривычном свете, но я сразу поняла, что на нем должна быть жемчужная сережка. Без нее мои глаза, рот, воротник моей блузки, тень над левым ухом — все оставалось особняком, и ничто ни с чем не было связано. А сережка объединит их, придаст портрету законченность.»

6. «Мемуары Гейши»

Роман о нелегкой доле молодой женщины по имени Саюри породил настоящую волну япономании, хотя, в действительности, многие детали в нем являются вымыслом. Итак, главная героиня становится гейшей и очаровывает поклонников своей необычайной красотой. Один из почитателей дарит ей заколку — весьма интимную вещь для любой гейши. Интересно, что заколки являлись не только украшением, но и настоящим знаком отличия для японских женщин. Например, гейши носили дорогие и немногочисленные заколки, а легкодоступные жрицы любви оставляли волосы распущенными.

«Мне было очень неудобно открывать пакет на глазах у всех. Когда я развернула бумажную упаковку и открыла маленькую деревянную шкатулку, то увидела элегантную красную заколку для волос, в форме полукруга, украшенного яркими цветами.

— Я собирался отдать тебе этот подарок позже, перед твоим уходом, но, мне кажется, логичнее это сделать сейчас, — сказал он и сделал жест в сторону пакета, словно предлагая мне его открыть.

Мне было очень неудобно открывать пакет на глазах у всех. Когда я развернула бумажную упаковку и открыла маленькую деревянную шкатулку, то увидела элегантную красную заколку для волос, в форме полукруга, украшенного яркими цветами.

— Эту старинную заколку я нашел несколько дней назад, — сказал Нобу.

Председатель, задумчиво смотревший на заколку, с оттенком грусти в голосе сказал:

— Нобусан, я и не подозревал, что ты такой сентиментальный».

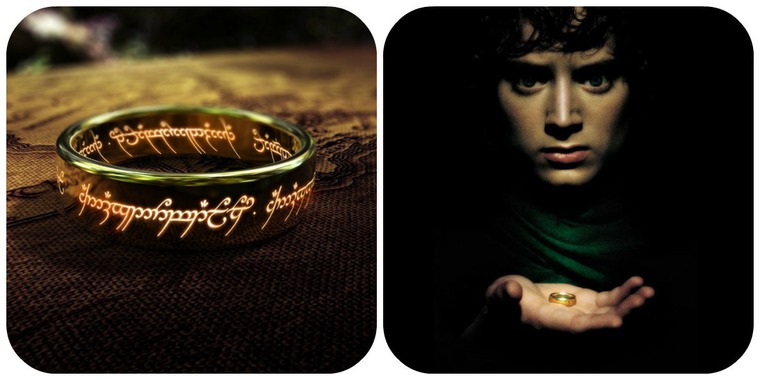

7. «Властелин колец»

Сложно найти кольцо, более популярное, чем это! По легенде единое кольцо Всевластия давало своему обладателю невероятную силу и власть, но оно так же обладало властью пленять своего носителя. Кольцо явилось причиной весьма непростых и страшных приключений Фродо Бэггинса, главного героя увлекательных книг Дж.Р.Р. Толкиена.

«Кольцо Всевластия едино и одно,

Но смертному владеть им не дано.

Лишь Властелину, одному во всей Вселенной,

Им править суждено, а с ним — землёю бренной».

8. «Мастер и Маргарита»

Герои Михаила Булгакова использовали немало мистических атрибутов по ходу повествования, но самым интересным из них нам показалась трость Воланда. Эта вещь является глубоко символичной: у Гете Мефистофель является Фаусту именно в облике черного пуделя. Черный пес — это древнейший символ смерти, отображенный во многих культурах и появление ее у Воланда совсем не случайно. Практически, все описание внешности профессора Черной Магии является набором суеверий и устоявшихся символов демоничности.

Цитата:

«…росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя».

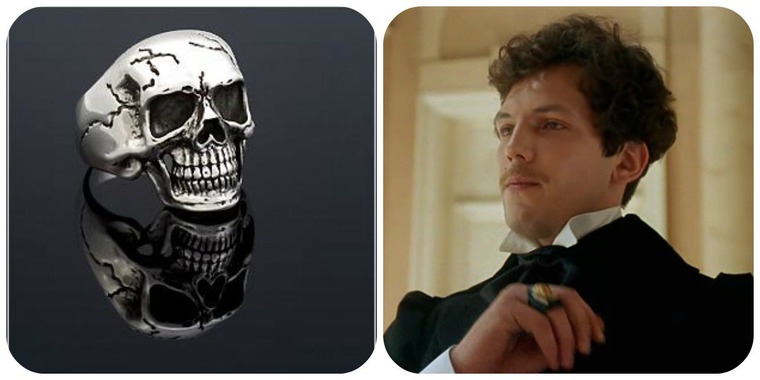

9. «Барышня крестьянка»

Одна из «Повестей Белкина», а на самом деле, конечно, Пушкина, описывает любовную историю молодых дворян, которые оба склонны к переодеваниям. Проказливая Лиза предстает перед молодым барином в образе неграмотной крестьянки, что не мешает ему полюбить ее всей душой и даже рискнуть своим состоянием и титулом. Но и сам барин Алексей не промах — он любит смущать и интриговать местных знатных девушек своим появлением в образе уставшего от жизни меланхолика, одетого в черное, бледного и с жутким аксессуаром — черным перстнем в виде черепа.

«Алексей Берестов произвел на местных барышень неизгладимое впечатление. Он явился перед ними мрачным и разочарованным, говорил об утраченных радостях, об увядшей своей юности и носил на пальце черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново, и барышни сходили по нему с ума».

10. «Опасное лето»

Фрекен Снорк — милый и очень женственный персонаж сказок Туве Яннсон. Она умеет менять свой цвет в зависимости от настроения и носит золотой браслет на задней лапке. Этот факт заведомо очаровывает главного героя сказки Муми Тролля, он находит потерянный Фрекен Снорк браслет и возвращает его ей в день их знакомства.

«Не бойся, — сказал Муми-тролль. — Теперь я с тобой, я сумею защитить тебя от любой опасности, А еще у меня есть для тебя небольшой подарок.

И он достал золотой браслет.

— Ах! — воскликнула фрекен Снорк и порозовела от восторга. — А я-то думала, я его потеряла… Мне ужасно приятно… Где ты его нашел?

И она тут же надела браслет на ногу и принялась вертеться и так и этак, любуясь им.

— Она ревела по нему несколько дней, — сказал Снорк, — Ничего не хотела есть».

Источник: www.livemaster.ru

Как называются выразительные слова в литературе?

Задание по литературе для 3 класса. Как называются выразительные слова, которые пропущены в тексте? Что изменилось бы в произведении без этих слов? Объясни.

Не знал. мышонок, что это был сокоропутжулан и что он и хоть певчая птица, а промышляет разбоем.

Пик и опомниться не успел, как жулан накинулся на него и больно ударил. клювом в спину.

От. удара Пик кубарем полетел с ветки.

Он упал в . траву и не расшибся. Не успел жулан опять накинуться на него, как мышонок уже шмыгнул под корни.

Тогда. «соловей-райзбойник» уселся под куст и стал ждать, не выглянет ли Пик из-под корней.

Он пел очень. песенки, но мышонку было не до них. С того места, где сидел теперь Пик, ему был хорошо виден куст, на котором сидел жулан.

комментировать

в избранное up —>

lady v [639K]

6 лет назад

В литературе есть много способов добавить обычному тексту образности и выразительности, но в приведенном отрывке пропущены слова, которые называются эпитетами. Эпитетами оказываются в основном прилагательные, которые придают определяемому существительному яркость и выразительность.

Например первый пробел можно заполнить словом Бедный или Маленький и получится не просто Мышонок, но Бедный мышонок. Мы сразу начинаем ему сочувствовать, сопереживать.

К существительному Клювом так и просится эпитет Острым, и удар сразу получается очень опасным.

Далее можно вставить слово Сильного: от сильного удара.

Зато в траве следует использовать эпитет Густая или Высокая, ведь она помогает мышонку скрыться.

Раз соловьем-разбойником автор называет жулана — небольшую птицу из семейства воробьинообразных, то к этому слову подойдет эпитет Крылатый: Крылатый соловей-разбойник.

Ну а песенки он пел Веселые.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Что такое аллегория на примерах из литературы

Аллегория – это древнегреческое слово, и в переводе оно означает «иносказание».

Считается, что самым первым, кто стал активно использовать этот прием в своих произведениях, был баснописец Эзоп.

Дело в том, что Эзоп был рабом. Он хотел высмеивать поведение и привычки своих хозяев, но делать это в открытую означало неминуемую смерть. Вот и придумал он собственный язык, который сплошь состоял из намеков, иносказаний и тайных символов.

Аллегория — это маскировка истинного смысла

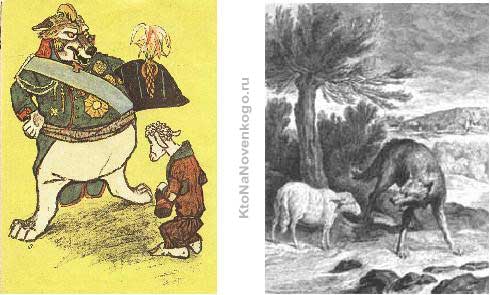

Чуть ниже будет приведено определение этого термина, но сначала хочу продолжить тему его появления. Чуть ниже вы можете увидеть изображения автора этого способа художественной речи (тропа) — Эзопа.

Чаще всего он изображал людей в виде животных, наделяя их соответствующими повадками и чертами характера. И всем, включая господ, очень нравились произведения Эзопа.

Они с удовольствием читали их, даже не подозревая, что смеются в этот момент над собой – своими пороками и недостатками. Позже даже появился такой термин, как «Эзопов язык».

Теперь обещанное определение аллегории:

Очень часто в литературных произведениях и в обычной жизни мы встречаем такие вот соответствия:

Пример аллегории в современной литературе

Перед тобой сейчас отрывок одного из самых известных стихотворений Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Прочти и ответь на простой вопрос – о чем оно?

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Если понимать все дословно, то вроде бы картина ясна. Перед мысленным взором рисуется суровая русская зима, где-то стоит одинокий дом. Происходит все в какой-нибудь деревне, так как электричества нет, и дом освещается свечками. Ну а внутри находятся двое влюбленных, которые периодически занимаются сексом. Похоже, правда?

Вот только ни капельки не верно.

Чтобы понять смысл «Зимней ночи», нужно представлять, кто такой Пастернак. Это бунтарь, правдолюб. Автор, который долгое время был запрещен в СССР. И было бы странно предположить, что он вдруг написал такую банальную любовную лирику. А он ее и не писал! В этом стихотворении скрыт куда более глубокий смысл:

- Зима, которая окутала всю землю – это смерть, которая подстерегает человека и может забрать его в любой момент.

- Свеча, горящая на столе – это лучик света, надежды, а также сама жизнь. Яркий образ дает нам ясно понять, насколько наша жизнь хрупкая, что может быть задута малейшим ветерком. Но при этом жажда жизни в нас очень сильна, так как «вьюга мела весь февраль, но таки не смогла погасить свечу».

- Скрещенье рук, скрещенье ног – это действительно любовные отношения двух людей, но не ради удовлетворения инстинктов. Это символ объединения вокруг света, отсюда и «судьбы скрещенье».

Видите, через вроде бы банальную картину зимы Пастернак описал одни из главных законов мироздания. А лучше сказать – замаскировал одно в другом. Это и есть АЛЛЕГОРИЯ.

Аллегории в баснях Крылова

Массу аллегорий использует в своих баснях и Иван Крылов. В каждом его произведении главные герои – животные. Но в них мы можем легко узнать людские манеры поведения или поступки, часто не самые правильные и образцовые.

Крылов очень явно высмеивает людские пороки или, наоборот, хвалит достоинства. В каждом животном зашифрован какой-то характер:

- Так, Лиса – это всегда олицетворение хитрости и заискивания.

- Осел – упрямство и невежество.

- Медведь – сила и доброта, иногда неуклюжесть.

- Петух – самолюбие и зазнайство.

- Заяц – хвастовство и трусость.

- Стрекоза – беспечность.

- Муравей – трудолюбие.

- Мартышка – глупость и так далее.

Но Крылов прячет под аллегории не только характеры, но даже целые устои жизни, отношения между разными слоями общества и исторические моменты. Яркий пример – басня «Волк и Ягненок».

У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в истории мы тьму примеров слышим.

По сюжету Волк укоряет и всячески принижает Ягненка, который посмел пить воду из того же ручья, что и он. Но ведь басня (что это такое?) не об этой паре животных. За образами Волка и Ягненка Крылов спрятал власть имущих и простой народ.

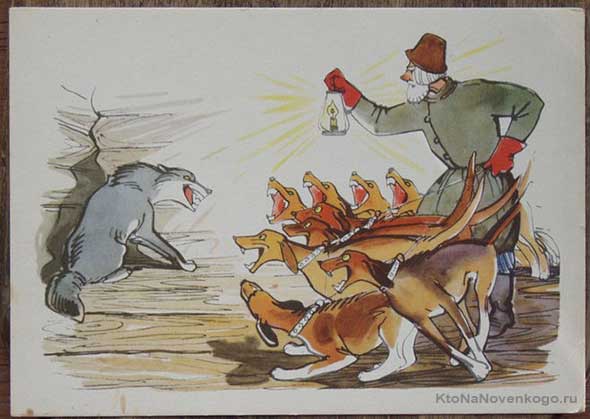

А есть у баснописца и другое произведение – «Волк на псарне».

Волк ночью, думая залезть в овчарню,

Попал на псарню.

Поднялся вдруг весь псарный двор —

Почуя серого так близко забияку.

В этой басне Крылов умело замаскировал события 1812 года. Тогда Наполеон (Волк), поняв, что Россию (Псарня) ему не одолеть, пытался провести мирные переговоры.

Но в итоге наши полководцы во главе с Кутузовым не купились на это и гнали французскую армию до самого Парижа. А басня как раз заканчивается тем, что опытный ловчий (Кутузов) не пошел на переговоры с волком (Наполеон) и спустил на него всех собак.

Другие примеры аллегорий в литературе

Конечно, не только у Крылова, и не только в баснях мы встречаем аллегории. Например, многие сказки Салтыкова-Щедрина полны иносказаний. Самый яркий пример – «Премудрый пескарь».

Ведь под маской маленькой рыбки, которая решила отгородиться от всего на свете, ни во что не влезать, никому не помогать и жить только для себя, можно рассмотреть пассивных людей. Они ни к чему не стремятся, не пытаются пробиться на самый верх, не борются за улучшение собственной жизни. И автор делает вполне справедливый вывод, что от таких существ (будь то рыба или человек) никакой пользы нет.

От них никому ни холодно, ни тепло, ни бесчестия, ни чести. Они лишь даром занимают место да едят корм.

Еще один пример – «Песня о Буревестнике» Максима Горького. Ведь это не о птице, хотя она и является главным персонажем.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах . Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! … Буря! Скоро грянет буря!

Пингвины в данном случае — серая масса. Люди, которые трепещут перед властью и боятся ей противостоять. А Буревестник – это смельчаки, которые готовы бросить вызов и смести старые порядки.

Такое же недовольство вековыми устоями можно найти и в творчестве Александра Блока.

Вагоны шли привычной линией,

Вздрагивали и скрипели;

Молчали жёлтые и синие,

В зелёных плакали и пели.

Хотя тут надо пояснить, что именно имеет в виду автор. В дореволюционной России состав поезда состоял из разноцветных вагонов. В первом и втором классе (желтых и синих) ездили богатеи, а простой народ ютился в менее комфортных вагонах третьего класса (зеленых).

Но в данном случае Блок, конечно, не имеет в виду какой-то конкретный поезд.

Через аллегорию он описывает общий уклад жизни в стране – богатые наслаждаются и не хотят замечать ничего вокруг, а бедным ничего не остается как молчать и терпеть.

В качестве аллегорий некоторые авторы используют фамилии персонажей. Например, у Гоголя есть Собакевич и Тяпкин-Ляпкин. У Фонвизина – Правдин и Простаков. У Грибоедова – Молчалин и Скалозуб. И как только мы видим, то тут же понимаем, какой характер у того или иного героя, и как к нему относится сам автор.

Чем аллегория отличается от метафоры

Внимательный читатель может задать вопрос – в чем же отличие аллегории от метафоры? Ведь оба эти понятия подразумевают иносказание.

Суть действительно одинаковая – через яркие образы усилить значение написанного. Вот только масштабы тут разные. Метафора – это, как правило, всего одно слово, которое очень метко подмечает характер или свойства.

Например, золотые руки, гробовая тишина, бегущее время. А вот аллегория может принимать форму целого произведения. Она богаче и глубже по смыслу. И порой даже настолько сложна, что не каждый читатель сможет разгадать в чем ее смысл.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Кинга Цигарина

Спасибо. Очень помогло. Но на вашем сайте нет множестао других важных терминов. А так сайт супер. Я понимаю что составлять сайт это конечно труд и работа, но для полезного сайта требуется больше.

У вас крутой сайт, вы что. Но стоит доработать))) Вы и сами наверное понимаете это. Но. спасибо хотя бы за то что уже у вас имеется))) .

Аллегория, даже сейчас нередко используется для насмешки над теми, кого страшно или не положено открыто высмеивать. Это очень эффективный прием, однако важно соблюсти тонкую грань между завуалированным и совершенно непонятным, иначе в чем суть не разберется никто.

А откуда известно, что имел ввиду Пастернак в этом своем стихотворении? Вообще, каждый читатель сам может найти какой-то свой смысл в чужом произведении и неважно, что в него вкладывал сам автор, тем более, что это не всегда может быть доподлинно известно.

Понять же басни Крылова куда проще, но тут и жанр поэзии таков, что смысл лежит на поверхности, ведь басня — это поучительная история, имеющая определенную мораль.

Павел: мне кажется, что анализ художественных произведений придумали специально, чтобы было на чем зарабатывать и при этом ничего не делать.

Я так же не понимаю, зачем и как можно понять, что вложил в те или иные слова автор. Это что-то вроде хиромантии получается.

Для меня любое произведение оценивает и трактуется просто — нравится, не нравится. Все, остальное наносное.

По поводу стихотворения Пастернака замечу: оно не аллегорично, а символично.

Смысл, заложенный в предметах, неоднозначен. Поэт не напрямую заявляет, что он имеет в виду, а говорит тонкими намеками. Докопаться до того, что имеется в виду, не так-то просто.

«Свеча» может означать и домашний уют, и свет, и надежду, и жизнь, и истину.

А про «скрещенье» сам автор статьи говорит, что это символ.

Дело в том, что между аллегорией и символом грань тонкая, незаметная.

Первое — более очевидное, прямолинейное, однозначное, а второе — расплывчатое, многозначное, недосказанное.

Ваш комментарий или отзыв

Источник: ktonanovenkogo.ru