Сегодня продолжаю серию публикаций «Галерея драгоценностей» экскурсом в Эпоху Великого переселения народов. Предыдущие статьи, посвященные истории ювелирного искусства, Вы можете найти здесь:

Эпоха Великого переселения народов ознаменовалась грандиозными передвижениями племен, населявших земли от маньчжурских степей до атлантического побережья будущей Франции. Его активными участниками стали гунны, завоевавшие в IV в. огромное пространство от Волги до Днестра, включая степной Крым.

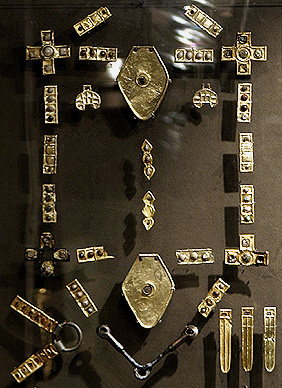

В Эрмитаже хранится замечательная коллекция гуннских древностей: золотые украшения одежды и головного убора, богатое убранство конского снаряжения. Большинство этих предметов происходит из погребений степной полосы юга России, где в конце IV в. образовался союз племен, возглавляемый гуннами.

Здесь сложилась новая культура, влияние которой отразилось в возникновении в ювелирном искусстве своеобразного полихромного стиля. Его особенностями являются сочетание золотого фона с красными или оранжевыми вставками полудрагоценных камней (граната, альмандина, сердолика, реже янтаря и цветного стекла) в напаянных гнездах, орнаменты из зерни и филигранных или штампованных поясков в виде «плетенки», «веревочки», «рубчика», а также использование в декоре изделий перегородчатой инкрустации.

РАСПРОДАЖА | ЗОЛОТО | ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ | НИЗКИЕ ЦЕНЫ | ВЫГОДНО

В Галерее драгоценностей можно видеть многокрасочные диадемы с фигурным фризом, колты (височные подвески), наконечники гривен (шейных украшений) оригинальной формы, например, в виде стилизованной головы дракона, декоративные застежки-фибулы, а также богатое украшение конского убора.

Диадема

Конец IV — начало V в.

Волгоградская обл., хутор Верхне-Яблочный,

близ станицы Верхне-Куртоярской, Россия

Золото, бронза, гранаты; ковка, филигрань, инкрустация

Колт

Конец IV — начало V в.

Волгоградская обл., хутор Верхне-Яблочный,

близ станицы Верхне-Куртоярской, Россия

Наконечник гривны — голова волка-дракона

Конец IV — начало V в.

Ставропольский край, село Татарка, Россия

Золото, гранаты; пайка, инкрустация, зернь

Бляшка

Конец IV — начало V в.

Золото, бронза, сердолик, красный камень

Ставропольский край, село Татарка, Россия

Браслет

Конец IV — первая половина V в.

Тамань, станица Сенная

Фибула

Конец IV — начало V в.

Бывшая Черниговская губерния, с. Пашковка Россия (ныне Украина)

Серебро, золото, сердолик; ковка, пайка, инкрустация

Конский убор

Морской Чулек, Ростовская область, Россия

Золото, гранаты, стекло

Меч с кольцевым навершием в золотых ножнах

Эпоха Тюркского и Аварского Каганатов, VII в.

Перещепинский комплекс, село Малая Перещепина, близ Полтавы, Россия (ныне Украина)

Золото, железо, стекло; ковка, вальцовка, зернь

Браслет с инкрустацией

Перещепинский комплекс, село Малая Перещепина, близ Полтавы, Россия (ныне Украина)

Золото, инкрустация цветной пастой

Браслет с инкрустацией

Перещепинский комплекс, село Малая Перещепина, близ Полтавы, Россия (ныне Украина)

Золото, инкрустация цветной пастой

Парные браслеты с вставками на щитке

Перещепинский комплекс, село Малая Перещепина, близ Полтавы

Россия (ныне Украина)

Золото, изумруды; ковка, огранка, шлифовка, полировка

Фибула

Конец IV — начало V в.

Серебро, золото, гранаты

Всех благодарю за внимание!

Моя следующая публикация будет посвящена ювелирному искусству Византии, Киевской Руси и Средневековой Европы.

Источник: www.livemaster.ru

О древних украшениях полихромного стиля.

Сегодня мы поговорим о древних украшениях полихромного стиля. В одной из групп известного сообщества «одноклассники», были выставлены на определение фотографии следующего предмета Рис. 1.

Этот предмет мог бы не привлечь моё внимание, но ранее мне неизвестный стиль, интересные лучики и то, что предмет обнаружен в Ростовской области, заставили меня найти истину.

Предположения и гипотезы.

Были выдвинуты предположения, что предмет имеет кавказский след, ближе к дагестанским мастерам, многие эту идею поддерживали. Мне же показалось, что находка принадлежит золотоордынскому времени. Меня поразили лучевые ответвления и необычный декоративный стиль.

С идеей о золотоордынских мастерах я отправился на известный форум «Домонгол», чтобы как-то подтвердить свою гипотезу. Ответ на мой вопрос меня удивил.

Гуннское время.

Оказалось предмет имеет довольно таки определённую атрибуцию и датировку. А именно, он относится к гуннскому времени, предположительно 4-5 век нашей эры.

В это время на территории Евразийской степи к власти приходят племена гуннов. Они жестоко истребляют тех, кто оказывает всяческое сопротивление. Этот период называют великим переселением народов. На смену ирано-язычных культур в степь пришли тюркские племена. Благодаря их влиянию в регионе и образовался полихромный стиль, который выразился в украшениях данного периода.

Украшения гуннов.

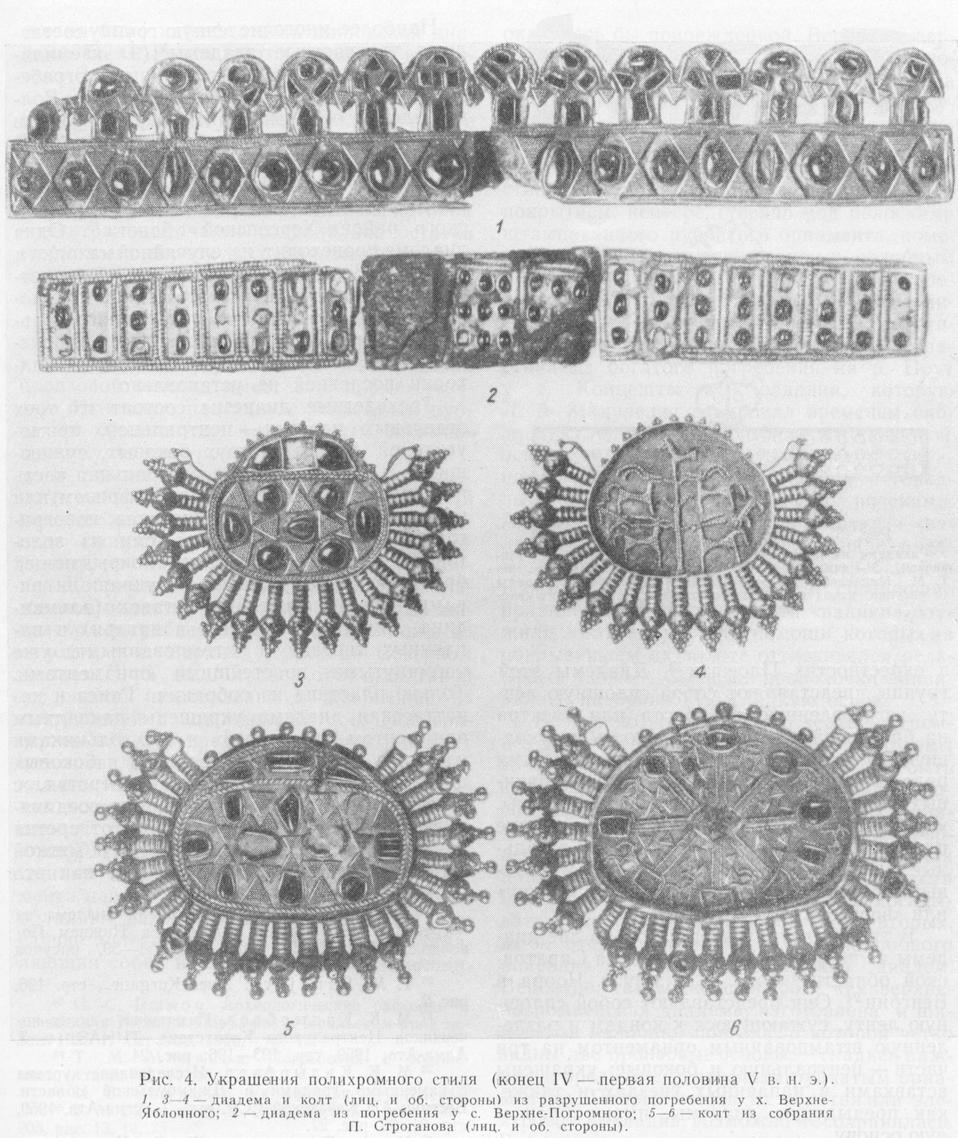

Полихромные украшения гуннского времени имеют характерный стиль, можно отметить следующие предметы:

- кулоны, диадемы;

- серьги,

- колты — женские височные украшения, прикрепляющиеся к головному убору (пример, найденный в Ростовской области предмет).

Здесь можно посмотреть картинку из книги И.П. Засецкой «Золотые украшения гуннской эпохи» Рис. 2.

Естественно, что полихромные украшения находят по всей территории Евразийской степи:

- Казахстан,

- Украина,

- Средняя Азия,

- Северное Причерноморье (Крым, Одесса, Николаевск),

- Венгрия,

- Румыния.

Характеристики полихромного стиля.

Из особенностей полихромного стиля можно выделить следующие:

- цветные камни в своеобразных гнёздах с бортиками;

- узоры из зерни в виде ромбов и треугольников;

- характерные высокие бортики по краю предмета;

- эмали;

- интересные лучеобразные ответвления.

Украшения гуннской эпохи делали из бронзы, серебра и золота.

Источник: donovedenie.ru

Тайны гуннской золотой диадемы IV-V вв. найденной около Шамахи

В эпоху раннего средневековья на огромных евразийских просторах господства гуннов в связи с общеисторическими изменениями произошла смена культурных традиций и универсализация материальной культуры. Культурная интеграция привела к трансформации и качественно новому состоянию во многих сферах жизни народов, живущих на разных социально-экономических уровнях.

И сложившимся цивилизациям Востока и Европы было, что воспринять у кочевников. Так, согласно Прокопию Кесарийскому, во времена Юстиниана византийцы перенимали от гуннов моду на ношение накидок, штанов и обуви. Византийский двор и сановники пытались подражать гуннским вождям.

Характерной чертой ювелирного дела периода Великой Миграции было сочетание красных камней, напоминающих кровь, с блеском золота. Яркие, и в декоре стилистически близкие украшения полихромного стиля художественного направления, объединенного общим характером декора, сочетающим металл со вставками из камней, были по вкусу не только кочевой, но и местной аристократии.

Основной схемой изготовления украшений, как и в предшествующий период, являлась ковка литой заготовки с высокими степенями обжатия, резка отдельных деталей, тиснение и пайка, филигрань и сборка украшений из множества деталей. По способу крепления на украшение камней — чаще гранат, агат и др., так же существовали такие способы, как изготовление посадочного места способом вырезания сквозного отверстия, или крепления камней в глухие и ободковые оправы.

Данный художественно-технический стиль хоть и являлся своеобразным сплавом ахеменидских, скифских, греко-сарматских и сасанидских ювелирных традиций и мотивов, но стал маркером гуннской культуры, так как именно в данную эпоху он получил дальнейшее распространение и развитие вплоть до Центральной и Юго-Восточной Европы.

Многочисленные письменные источники присутствия гуннов на территории Азербайджана подтверждаются представительным вещественным археологическим комплексом, включающим украшения, предметы вооружения и быта.

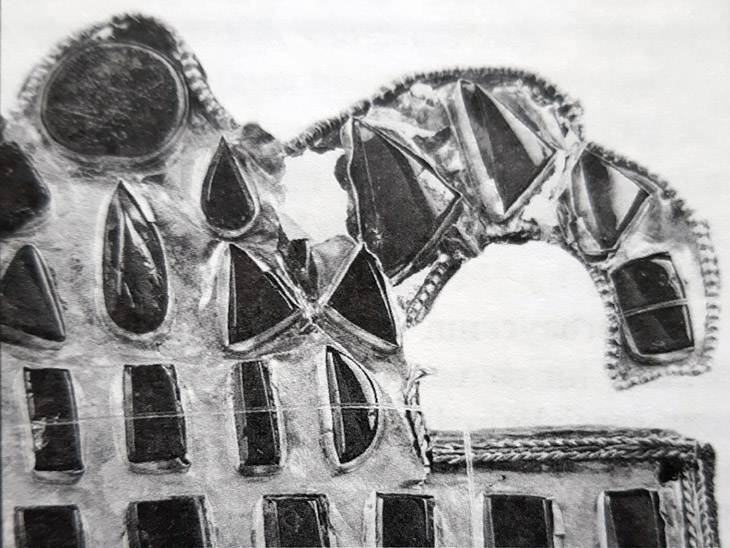

В данном случае, речь идет о древней диадеме, обнаруженной в 1967 г. археологом Джаббаром Халиловым в захоронении в селении Хыныслы, когда-то крупного города с тысячелетней историей, находящегося в 1 -1,5 км от древнего города Шамахи.

Могильник представлял собой каменный ящик. Каменное перекрытие могильника отсутствовало. На дне могильного ящика был обнаружен скелет в вытянутом положении, расположенный на правом боку, ориентированный на юго-восток. Перед погребенным располагались три кувшина. Здесь же были обнаружены золотая диадема и одна пара золотых серег.

В юго-западном углу могильной камеры были обнаружены перемешанный скелет, пара бронзовых браслетов, пара колец печаток, и три бронзовые подвески.

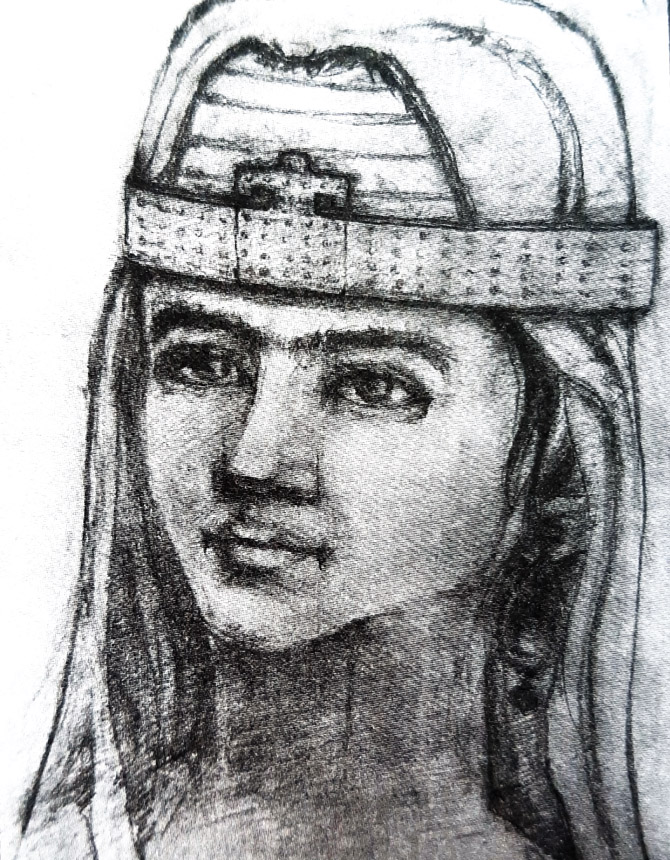

Обнаруженная диадема состояла из трех прямоугольных пластин и скорее всего, служила налобным украшением. Мелкие отверстия, расположенные по краям пластины, служили для пришивания ее к мягкой основе высокого головного убора.

Листовое золото было декорировано гранатовыми вставками в четыре параллельных ряда. Гнезда-ячейки были изготовлены из узкой полоски с заходящими друг за друга концами, напаянной ребром на поверхность золотой пластины. Центральный фриз, вырезанный вместе с основанием из одной пластины, также был декорирован гранатовыми и по вертикали двумя зелеными вставками.

Двурядная штампованная плетенка, состоящая из положенных параллельно витых «верёвочек» и центральной гладкой проволочки, орнамент в виде «ёлочки» обрамляли края пластин диадемы. А центральный фриз был обрамлен рубчатым пояском, имитирующим «жемчужный» орнамент.

Центр венечного фриза, судя по клювовидной форме боковых «отростков», напоминал двуглавую хищную птицу. Фриз на хыныслинской диадеме не смыкался с верхним краем диадемы, что еще более подчеркивало смысл как изображение птичьих голов.

Но фриз диадемы с округлой верхушкой-кроной и боковыми ветвями одновременно воспроизводил и сюжет «Мирового древа». Так, существующий у древних шумеров миф о Мировом древе и его охранителях.

Как считали некоторые ученые, фриз диадемы, в которой слились воедино образ мирового древа и его крылатых охранителей, нес информацию о наличии священного символа связи и соприкосновения верхнего (птичий) и нижнего (дерево) миров. Орел, образ двуглавой птицы, известный в цивилизациях Шумерского, Ассирийского, Мидийского и Хеттского царств, символизировал божественную силу и могущество. В скифской мифологии птица обычно небесный предок, а в китайской мифологии — один из четырех охранных животных. У египтян птицы символизировали душу, бессмертие и т.д.

Следует отметить, что птичья тематика является одним из наиболее излюбленных изображений на археологических украшениях Азербайджана с эпохи средней бронзы и вплоть до недавнего этнографического прошлого. Большое количество археологических находок, обнаруженных в Азербайджане, имеет мотив в виде птиц на шпильках для волос, фибулах, парных птиц на деталях серег и нагрудных украшениях.

Сакрализация птиц, нашедшая свое отражение и в «Авесте», в мифологии азербайджанцев, как и у многих восточных народов встречается в образе птицы Хумай. Как и многие народы, тюрки почитали птиц, символ силы и мощи, олицетворяющей солнце.

И данный декоративный элемент, «венчающий» гуннские диадемы, встречается и на диадемах гуннского и сармато-аланского периода, которые являлись предшественниками гуннов. Высказывалось и такое мнение, что «Мировое древо» имеет шаманское значение. Иными словами, данная диадема, несет мироощущение и идеологию многих цивилизаций.

В IV-V вв. золотые изделия выступали прежде всего маркером имущественной и аристократической верхушки, и связаны были с рангом их хозяина в обществе. Золотые предметы (пояса, оружие, диадемы) являлись атрибутом, подчеркивающим принадлежность к «золотому дому правителя» в его широком понимании, то есть к «государству». Например, аналогичная ситуация была в Византии с ранговыми золотыми поясами.

Сходная картина существовала и у кочевников, что свидетельствовало о признаках государственной организации, в которой именно представители власти должны были четко выделяться из общества. Запрет на нарушение этой вертикали, в которой даже люди имущие не могли позволить себе ни одного золотого «рангового» знака в уборе, указывает на хорошо развитую, давно функционирующую систему социальной организации общества.

Следует отметить, что дорогие, столь статусные золотые изделия — диадемы принадлежали к набору дипломатических даров, выполненных «специальной, постоянно функционирующей византийской мастерской, изготавливающей подарки для варваров». Так, в 400 г. н.э. «вождь и царь самых диких скифов, держащихся по другую сторону Эвксинского моря, живущих на Маэотиде и Танаисе, а так же на Босфоре и до реки Фазис, послал корону, покрытую золотом и усыпанную камнями». Примечательно, что здесь речь идет о короне, покрытой, а не сделанной из золота.

Золотые диадемы типа хыныслинской, вне всякого сомнения, работа государственных столичных ювелиров. Их изготовление для вождей и знати кочевников могло быть санкционировано только на высшем уровне. Например, согласно византийскому законодательству, жестко поставившему под государственный контроль ювелирное и оружейное ремесло, заказ мог поступать только со двора и однозначно «дворцовым ремесленникам». В этом контексте сочетание в ювелирных изделиях византийских и варварских элементов делалось намеренно, подчеркивая варварское происхождение собственника.

Описанная хыныслинская диадема, различаясь техническими приёмами, орнаментацией и формой, тем не менее является частью единой группы ювелирных изделий полихромного стиля, бытовавших с конца IV в. до середины V в. н.э. на обширных просторах Евразии.

Обнаруженные диадемы гуннского периода имеют идентичные стилистические особенности и поэтому являются звеньями одной цепи, имея сходства и отличительные особенности. Общность композиционных и технических особенностей диадем указывает на моду времени, эстетические нормы и знаки отличия местной аристократии и представителей власти в огромном ареале господства гуннов.

Таким образом, хыныслинская диадема принадлежит к редкому социально значимому головному убору женщины не просто из знати а правящей семьи. В декоре диадемы явно ощущается гуннский стиль и влияние имперских мод Востока.

Интересно, что диадемы характерны для элитарной культуры только обозначенного хронологического периода и не использовались в постгуннское время.

По материалам Музея истории Азербайджана

Источник: azerhistory.com