Наличники резные,

Резная красота,

Витые -завитые,

Природа в них сама!

В них бережность и сила,

Любовь к своей жене,

И кудри деток милых,

Жизнь в мире, не в войне.

Стоят ещё такие,

В наличниках дома,

По всем местам России,

И тема в них одна.

Их вид одноэтажный,

И небольшой метраж,

Стоят они в овражинах,

Одни на всех ветрах.

А рядом все-этажные,

Кирпичные дома,

Не маленькие, важные,

Беспечные сердца.

Наш-что-то очень среднее,

Стоит меж ними дом,

С камином вместо печечки

Сердечный , значит, он.

Наличники -все досочки,

По окнам , сторонам.

«До гробовой «,-доносится

Любить , похоже, нам.

(Люби , пока жива. )

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице.

Разбираем досрочный этап ЕГЭ | Онлайн-школа «Сотка»

Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

Источник: stihi.ru

«Дом, в котором»: что находится в доме с петушком на Зорге

В Уфе на улице Зорге, 15 расположился маленький двухэтажный дом с мансардой, известный в народе как «дом с петушком». Особняк получил такое название из-за флюгера в форме петуха.

В Уфе на улице Зорге, 15 расположился маленький двухэтажный дом с мансардой, известный в народе как «дом с петушком». Особняк получил такое название из-за флюгера в форме петуха.

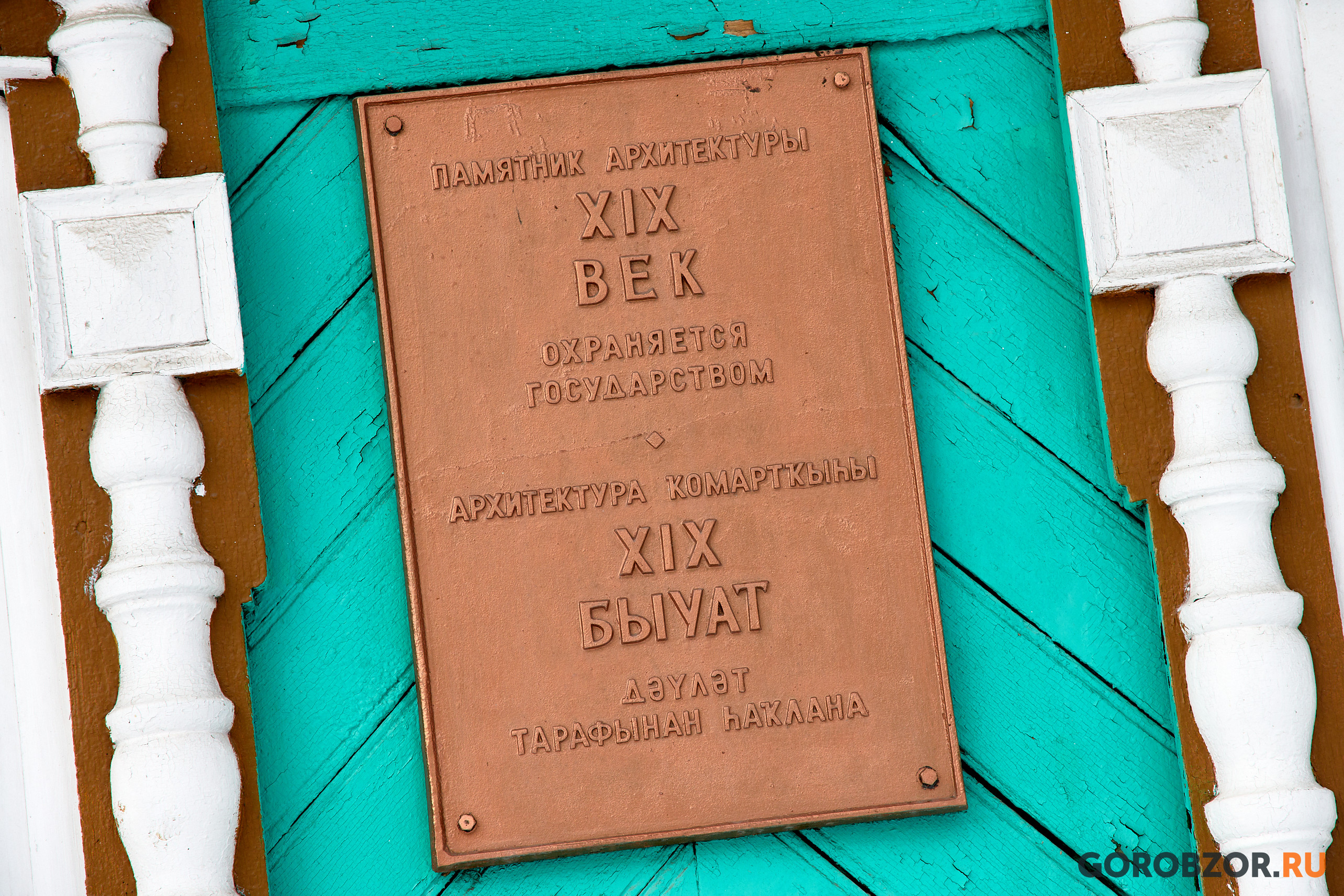

Здание было построено уфимским купцом-хлебопромышленником Павлом Ивановичем Костериным для загородной дачи в конце XIX века, ориентировочно в 1890-х годах. Примечательно, что в те времена дача располагалась за северной окраиной города, тогда как сейчас постройка располагается за территорией Южного автовокзала.

В рамках рубрики «Дом, в котором» редакция ГорОбзор.ру побывала в памятнике архитектуры и узнала, как в нем жилось и что происходит в доме сейчас.

РАЗБОР 20 ВАРИАНТА из сборника Дощинского и Цыбулько | ЕГЭ 2023

Чуть позже в Уфе было создано Башкирское отделение добровольного общества друзей воздушного флота, которому центральное правление общества передало для учебных занятий самолет системы «Фарман-30». Именно для этого самолета и строился первый аэродром в районе села Глумилино.

С 1932 года в здании бывшего загородного дома Костерина разместился уфимский аэровокзал – это был полноценный аэропорт, взлетные полосы располагались вдоль нынешней улицы Зорге. Одна из небольших улиц поблизости – Добролетная, сохранившаяся до сих пор, напоминает о том, что когда-то здесь взлетали и садились самолеты. Со временем аэропорт, оказавшийся в центре Уфы, в начале 60-х годов прошлого века был перенесен за город. Туда перебрался и весь штаб воздушной гавани, до этого располагавшийся в доме Костерина. С 1964 году в здании начало работу Уфимское бюро путешествий и экскурсий.

С 1932 года в здании бывшего загородного дома Костерина разместился уфимский аэровокзал – это был полноценный аэропорт, взлетные полосы располагались вдоль нынешней улицы Зорге. Одна из небольших улиц поблизости – Добролетная, сохранившаяся до сих пор, напоминает о том, что когда-то здесь взлетали и садились самолеты. Со временем аэропорт, оказавшийся в центре Уфы, в начале 60-х годов прошлого века был перенесен за город. Туда перебрался и весь штаб воздушной гавани, до этого располагавшийся в доме Костерина. С 1964 году в здании начало работу Уфимское бюро путешествий и экскурсий.

«Здание построено в конце 19 века – начале 20 столетия, как и иные уфимские загородные дачи, постройка выполнена в ропетовском стиле архитектором Иваном Петровым. Он рисовал огромное множество зданий, украшенных богатой резьбой, со всевозможными башенками, наличниками, колонками.

Петров разработал целые альбомы типологических рядов образцовых проектов, которые продавались по всем губернским городам России для владельцев, которые хотели жить именно в таких деревянных домах-теремах. Архитектор пользовался огромным спросом. Подобные нашему «дому с петушком» постройки располагались и в других городах России, однако домовладельцы все равно отступали от образцов. Местные архитекторы вносили свой колорит, свою изюминку», – рассказывает историк и краевед Павел Егоров.

Большинство источников информации утверждают, что знаменитый петушок появился уже при Советском Союзе. Однако краевед отмечает, что наличие фигурки петуха перекликается с другим названием архитектурного стиля.

Большинство источников информации утверждают, что знаменитый петушок появился уже при Советском Союзе. Однако краевед отмечает, что наличие фигурки петуха перекликается с другим названием архитектурного стиля.

«Архитектор отталкивался от древнерусского стиля, но в каждый проект вносил что-то новое, своеобразное. Его стиль называют также петушиным, потому что все эти наличники, украшения напоминают гребень, хвост, оперение петуха. На макушке дома Костериных тоже расположился петушок: в старорусских городах было распространено использование флюгеров.

Вспомним сказку Пушкина о золотом петушке, который также поворачивался во все стороны. Скорее всего, фигурка появлялась два раза: когда Костерин заехал в загородный дом, и когда в здании появилось туристическое бюро, уже в советские годы. Первый петушок был, скорее всего, деревянный, со временем он рассыпался и на макушке здания красовался пустой шпиль», – объяснил Павел Егоров.

Сейчас здесь находится офис «Башторгсервиса». Внутреннее убранство дома было утрачено. Сотрудник организации рассказал, что им не удалось найти в архивах фотографии комнат дома, по которым можно было бы восстановить исторический вид.

Сейчас здесь находится офис «Башторгсервиса». Внутреннее убранство дома было утрачено. Сотрудник организации рассказал, что им не удалось найти в архивах фотографии комнат дома, по которым можно было бы восстановить исторический вид.

Кроме того, в здании был утрачен вход в мансарду, еще когда там работало туристическое бюро. Дом является памятником архитектуры, охраняется государством – это значит, что хотя бы внешний облик уникального строения будет сохранен.

Редакция ГорОбзор.ру выражает благодарность «Башторгсервис» за помощь при подготовке материала. Ранее ГорОбзор.ру рассказывал о том, как живется в «Умном доме» на Бакалинской, а также историю дома с мезонином на Новомостовой. Дорогие читатели! Если вы живете в необычном уфимском доме и хотите рассказать о нем другим жителям города, то напишите об этом в сообщения группы ГорОбзор ВКонтакте или на почту [email protected] Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook

Редакция ГорОбзор.ру выражает благодарность «Башторгсервис» за помощь при подготовке материала. Ранее ГорОбзор.ру рассказывал о том, как живется в «Умном доме» на Бакалинской, а также историю дома с мезонином на Новомостовой. Дорогие читатели! Если вы живете в необычном уфимском доме и хотите рассказать о нем другим жителям города, то напишите об этом в сообщения группы ГорОбзор ВКонтакте или на почту [email protected] Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook

Источник: gorobzor.ru

«И тут мы поняли, какое сокровище у нас есть» Как резные наличники дали новую жизнь депрессивному российскому городу

Резные наличники — один из элементов и символов русского деревянного зодчества. Кажется, они существовали на Руси чуть ли не с доисторических времен. На самом же деле наличники — изобретение XVIII века, а в массовый обиход они вошли только в середине XIX столетия, когда архитектор Иван Павлович Ропет ввел в моду псевдорусский стиль.

Пик всенародной популярности резного наличника пришелся уже на послевоенное время: тонкая доска стоила недорого, а вырезать ее лобзиком можно было очень красиво. Дома с ажурной резьбой можно увидеть в России повсюду — в Ярославле, Вологде, Смоленске, Кинешме, Тюмени… Но есть один городок, где она сохранилась особенно хорошо. О том, как благодаря усилиям нескольких энтузиастов преобразился депрессивный фабричный городок Южа в Ивановской области и зачем теперь туда едут туристы со всей России, «Ленте.ру» рассказали автор проекта «Сохраним лицо нашему городу» Ирина Крюковская и коллекционер наличников, фотограф Иван Хафизов.

— Эти наличники вырезал мой дед, Петр Иосифович, когда я была совсем маленькой, — рассказывает Ирина Крюковская, автор проекта «Сохраним лицо нашему городу». — Дед приехал в Южу из Белоруссии во время войны, в эвакуацию, и остался работать на фабрике. Построил дом, украсил его резьбой. Все наличники сделал сам — у нас даже сохранились лекала. Наличники до сих пор висят на доме. И покрашены в тот же цвет — мы ничего не меняли.

В Юже и окрестностях сохранилось более тысячи домов, украшенных резьбой

Фото: Иван Хафизов

Ирина родилась в Юже. Ее дом на улице Дача — деревянный, одноэтажный, выкрашенный в яркий желтый цвет с белыми резными окошками — типичный для города. До недавнего времени на такие дома никто не обращал особого внимания. Но стоило Ирине три года назад запустить проект, посвященный самобытной ажурной резьбе, которой местные жители украшали свои дома, как в Южу поехали туристы.

Мужчины плотничали, женщины ткали

Южа — небольшой городок в Ивановской области. Он расположен примерно в 100 километрах от Иванова, в 50 — от Шуи и Коврова и в 30 — от Палеха, в краю озер, болот, сосновых лесов и торфяных топей. До XIX века здешние места принадлежали старинным боярским родам — Плещеевым, Опочниным, Нарышкиным. Но поскольку земля здесь была неплодородной, крестьяне занимались промыслом: мужчины плотничали, женщины ткали.

Подъем Южи начался в 1865 году, когда шуйский купец первой гильдии Асигкрит Балин, из старообрядцев, приобрел здесь бумагопрядильную фабрику. За двадцать лет он значительно расширил дело — с 13 776 прядильных веретен до 50 136, превратив полукустарное производство в крупную мануфактуру со 120 ткацкими станками.

Вокруг фабрики он построил рабочий поселок в модном на рубеже XIX-XX веков формате город-сад: шесть казарм для рабочих из красного кирпича, шестнадцать деревянных домов-общежитий, больницу, богадельню, две школы — для мальчиков и для девочек, реальное училище, народный дом и две рабочие слободки с небольшими наделами земли под сады и огороды. На территории поселка был разбит парк, высажены сосны и ели.

Южа. И таких чудесных домов в городке сотни

Фото: Иван Хафизов

В советские годы поселок превратился в настоящий город. В 1970-х в Юже проживало 25 тысяч человек. Большинство горожан работало на ткацкой фабрике — ее трехэтажное кирпичное здание с бело-красными трубами до сих пор возвышается над городом, как кафедральный собор. В 1990-е начался упадок.

Фабрика встала (сейчас работает только один цех), население сократилось более чем вдвое — до 12 тысяч человек. Многие горожане, особенно мужчины, уехали на заработки — охранниками в Москву или колотить поддоны для тары в Подмосковье.

Проект «Русская дача»

Со временем деревянные домики начали ветшать. А в начале нулевых, когда в город пришли компании по установке пластиковых окон, местные жители стали менять старые деревянные конструкции на стеклопакеты. Резные наличники, не подходившие к евроокнам, просто выбрасывали.

— Бывало, идешь по улице, смотришь: наличники у дома выставлены, забирай — не хочу… Или видишь, что тащат их куда-то. Спрашиваешь: «Куда?» Отвечают: «Мангал растопить», — рассказывает Ирина. — Нам с мужем наличников было жаль, вот мы и стали что-то собирать, сохранять…

Ирине Крюковской около пятидесяти. Она окончила мединститут в Иванове, вышла замуж за однокурсника: «Владимира из Владимира», — шутит она. Вместе они перебрались в Южу, построили дом, родились дети. Ирина работала сначала педиатром, потом открыла аптеку. А в 2011 году, когда ей по наследству перешел родительский дом, они со старшей дочерью Василиной решила заняться туризмом.

Всей семьей они отремонтировали старый дом, сохранив в нем все, что осталось от прежних поколений: печь, буфет, горку для посуды, занавески, кружевные подзоры. И, назвав проект «Русская дача», стали приглашать гостей: печь с ними пироги в печи, пить чай за круглым столом под абажуром, рассказывать семейные истории и, конечно, гулять по городу…

В Юже и ее пригородах сохранилось больше тысячи домов с резными фасадами

«И тут мы поняли, какое сокровище у нас есть»

— Вот во время таких прогулок мы заметили, что гости подолгу зависают у домов с резными наличниками, — продолжает Ирина. — Им интересно их разглядывать, фотографировать. А когда к нам в Южу приехал известный коллекционер наличников Иван Хафизов и, увидев наши дома, воскликнул: «Ого! Да у вас музей под открытым небом!» — мы и поняли, какое сокровище у нас, оказывается, есть!

Так появился проект «Сохраним лицо нашему городу», который Ирина реализовала в 2017 году при поддержке благотворительного Фонда Тимченко, став одной из победительниц конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

Город ожил. Неравнодушные хозяева деревянных домов стали приводить фасады в порядок, красить и возвращать на места резные наличники, у кого они сохранились. В Балинском парке появились два арт-объекта: «Аллея наличников» — бревенчатая стена, на которой представлены реплики наличников, которые характерны только для Южи, и «Верста наличников» — верстовой столб со стрелками «Киржач», «Мышкин», «Городец», указывающими, какие еще города славятся резьбой по дереву. А в 2018 году в начале лета (пока, правда, только один раз) прошел городской фестиваль «Резной палисад», во время которого южане показывали гостям старинные плотницкие инструменты, сохранившиеся во многих семьях, и даже учили всех желающих ими работать.

В Юже всегда рады гостям

В том же 2018 году к проекту Ирины присоединился Южский технологический колледж, на базе которого создана мастерская-лаборатория южского наличника.

— Нам хотелось не только рассказать ребятам историю традиционного для Южи деревянного зодчества, но и показать, что столярное и плотницкое ремесла до сих пор востребованы, что они могут стать крутыми мастерами. Не уезжать на заработки в столицу, а найти себя в родном городе, — подчеркивает Ирина.

Крыша червой

Посмотреть есть на что! На сегодняшний день в Юже и ее пригородах сохранилось больше тысячи домов с резными фасадами. Например, дача фабриканта Балина — массивная, бревенчатая, украшенная тяжеловесной витиеватой резьбой в псевдорусском стиле, как и было принято в конце XIX века. Или усадьба купцов Гридиных — небольшой теремок в духе модерна, сплошь в резном орнаменте из трав и цветов. А по соседству — дом народного художника Ивана Борисовича Киселева: ярко-голубой, с белыми воздушными наличниками, карнизами, причелинами (доски, закрывающие торцы двускатной крыши) и даже фантастическими животными на фронтоне.

Южа. Крыша червой

Фото: Иван Хафизов

Но есть у домов в Юже и свой фирменный архитектурный элемент. Это так называемая крыша червой — когда углубление фронтона оформлено в виде перевернутого сердечка.

— Наш южский край — это край офеней, коробейников, разносчиков товаров, — говорит Ирина. — Офени торговали иконами, дешевыми книжками, галантереей. А заодно и игральными карты. Да и сами были картежники.

Мы предполагаем, что от этой страсти к игре и пошла крыша в виде червы или перевернутой пики. Причем эти сердечки могут появляться не только на фронтоне, но и в орнаменте наличников

Я спрашиваю Ирину, что было самое сложное в деле сохранения исторического облика города. Она задумывается на минуту и отвечает:

— Убедить людей, что это нужно. Южа — фабричный город, мы все долго жили по гудку. На культурное наследие никто не обращал внимание. Люди как думали: если это мой дом, что я хочу, то с ним и делаю. А вот то, что они тем самым меняют облик города, его атмосферу, — это было очень трудно объяснить.

Но я горжусь тем, что мы смогли поднять эту тему.

Еще один повод для гордости: проект «Сохраним лицо нашему городу» неожиданно объединил южан.

Наш проект оказался не про наличники, он оказался про людей, которые объединились вокруг наличников

— У нас прошло много мероприятий, и люди их поддержали, — делится наблюдениями Ирина. — Южа стала чем-то интересна. Мы открыли культурный код этой территории.

«Когда она открывает перед гостями сундук, все ахают»

Специально для гостей города Ирина разработала экскурсию, в которой сами горожане принимают активное участие. Экскурсия эта неспешная, на два-три часа — прогулка по улочкам Южи. Причем путешественники не только рассматривают дома, но и заходят в гости к хозяевам, которые угощают их чаем, достают старые фото и делятся семейными историями.

Одна из остановок на пути экскурсии — домик Татьяны Краевой. Татьяна Юрьевна происходит из известного в Юже рода Никольских, ее дед был диаконом местного храма. В юности она уехала учиться в Нижний Новгород, получила специальность филолога и долгое время работала заведующей областным РОНО.

В 90-е годы занялась бизнесом — и успешно: сотрудничала с Горьковским автозаводом по доставке автозапчастей. А в 47 лет решила, что деньги — не главное. И вернулась в Южу. Дом стоял, ее ждал. Она сделала ремонт, провела газ, отреставрировала наличники, которые когда-то вырезал известный в Юже мастер.

Сейчас Татьяне Юрьевне 74 года, и, встречая гостей, она выглядывает все из того же кружевного окошка, из которого смотрела 17-летней девчонкой.

Другая коренная южанка — Юлия Николаевна Габышева. Ей 85 лет. По профессии она логопед, работала в Москве, но, как и Татьяна Юрьевна, вернулась однажды в родной город. Дом с наличниками построил ее отец. Она помнит это и охотно рассказывает, как строили дома после войны. А еще она лоскутница: шьет из лоскутков скатерти, покрывала, салфетки.

И когда она открывает перед гостями сундук, все ахают, что у нее там есть!

Впрочем, прогулки — не единственное, что предлагают туристам жители Южи. В рамках проекта супруг Ирины Владимир организовал столярную мастерскую.

— До того как стать врачом, муж окончил художественное училище, — говорит Ирина. — И когда мы тридцать лет назад из нужды стали строить дом, он устроил себе мастерскую, начал реставрировать мебель. В мастерской собралось много инструментов. Часть из них осталась еще от моего деда: рубанки, фуганки, лучковая пила, даже нашли небольшой ножной пропильный станок. Вот мы и стали проводить мастер-классы для гостей.

На этих мастер-классах Владимир показывает, как работать со старинными плотницкими и столярными инструментами, дает возможность туристам, никогда не державшим в руках ни молотка, ни стамески, самим что-то сделать. Людям нравится, они с азартом шкурят старые наличники, красят их, помогают восстанавливать утраченные элементы. И удивляются, какой тяжелый был раньше инструмент и какая кропотливая работа у мастера.

Источник: lenta.ru